从语法隐喻理论的意识形态视角看中国国家形象构建

——以英国《卫报》对G20杭州峰会的新闻报道为例

2018-11-20谢如月

谢如月

(云南大学外国语学院,云南 昆明 650500)

近5年来,以习近平同志为核心的党中央高度重视国家形象的构建,作出了一系列重要部署和理论阐述。党的十九大报告强调“推进国际传播能力建设,讲好中国故事,展现真实、立体、全面的中国,提高国家文化软实力”。国家形象是一个主权国家和民族,在世界舞台上所展示的形状相貌以及国际环境中的舆论反映[1]。国家形象塑造的研究无论在国内还是国外都是一个热门话题。国外对国家形象的研究始于20世纪三四十年代,我国对相关问题的关注起步于20世纪90年代[2]。近年来,有关国家形象的研究涉及社会学、政治学、传播学、国际关系学等学科领域,语言学界的研究者却少有人参与。笔者认为,中国当前所遭遇的国家形象构建危机的本质是话语危机,尤其是在国际社会中的话语危机。文章以2016年英国《卫报》中对G20杭州峰会的23篇新闻报道为语料,自建小型语料库,采用韩礼德的语法隐喻理论,以及费尔克劳夫的话语三维分析模式,探究语法隐喻理论对国家形象构建研究的适用性,进一步发现中国在英媒眼中的国家形象。

一、语法隐喻——意识形态视角

语法隐喻是系统功能语言学的一个重要理论,韩礼德在《功能语法入门》中提出概念语法隐喻和人际语法隐喻(简称概念隐喻和人际隐喻)[3]。这2种语法隐喻解释了语法隐喻的功能是如何实现的,同时建立起了文本和社会现象间的关系。批评话语分析主要借助话语分析方法,通过分析话语、意识形态和权力的关系,揭示权力如何通过话语支配意识形态,从而实现特定主体的利益。意识形态指意义在特定情况下为权力服务、帮助确立和维护不对称权力关系的方式[4]。对意识形态的解读有助于发现隐含的信息组织结构。意识形态从来没有离开过语言,一定的意识形态总是借用一定的语言来表达。语法隐喻这种语言现象之所以被广泛使用,必然是语言使用者故意为之或有难言之隐[5]。语言使用者通过巧妙地使用语法隐喻这种话语策略委婉地表达其背后隐藏的立场与态度。因此通过批判地分析语篇的语法隐喻现象,可以揭露新闻语篇背后所暗含的意识形态意义与话语权力关系,培养读者的批判性阅读思维。

费尔克劳夫的话语三维模式是批评话语分析(简称CDA)的分析方法之一,由CDA研究的领军人物费尔克劳夫[6]提出。他认为话语分析有3个维度:语篇、话语实践和社会实践。在此基础上,费尔克劳夫又提出了CDA的3个方面(或3步骤):(1)描写语篇的形式结构特征;(2)阐释语篇与生成、传播和接受它的交际过程的关系;(3)解释交际过程和它的社会语境之间的关系[7]。

本文运用语法隐喻理论,采用费尔克劳夫的话语三维分析模式:在描写阶段进行数据统计和类型分析,阐释阶段分析语法隐喻的作用,解释阶段探究语法隐喻所隐藏的意识形态。对英国媒体中有关中国的报道作出全面、客观的评析。

二、中国国家形象构建

据央视新闻频道推出的《国家形象报告》系列报道,过去5年,海外民众眼中最突出的中国国家形象是large oriental country with charm(充满魅力的东方大国)。同时,美国权威调研机构皮尤中心向38个国家的4.2万人作出面访或电话调查。调查结果显示:与2017年比,2018年海外民众对中国的积极评价上升了10个百分点,在英国,62%的年轻人对中国持积极评价的态度。下文重点关注英国媒体对中国的评价,以及中国如何在国际舞台上构建良好的国家形象。

(一)国家形象

国内外学者对国家形象的定义研究大致分为2类:一类是自塑,即国内形象;另一类是他塑,即国际形象[8]。本文所研究的国家形象属于第二类。在国际社会中,展现出一个全面、客观、真实的国家形象至关重要。

G20杭州峰会于2016年9月4日—5日在中国杭州召开,这是中国继APEC北京峰会后主办的国际治理大会。随着中国国际地位的提高和国际影响力的扩大,G20杭州峰会不仅为西方媒体近距离观察中国创造了机会,同时也表明中国正主动积极地走向世界,坚定地构建中国的国际形象。

《卫报》是英国主流报纸之一,其很多报道实时关注中国的政治、经济、社会、环境以及国家关系,因此本文以《卫报》中有关2016年G20杭州峰会的新闻语篇作为语料。语料来源于LexisNexis数据库,检索过程如下:以“China”或“Chinese”和“G20”为关键词,在“headline”条件下进行检索,筛选出时政新闻类的报道,最后剔除无效样本,最后共检索到23个样本。建成G20杭州峰会语料库,总计17 464个单词。

(二)语法隐喻

语法隐喻理论创立于20世纪80年代,在韩礼德的《功能语法导论》(第1版)中首次被系统地提出[9]。韩礼德对语法隐喻的性质、功能等都有独到见解。在谈到隐喻和语言的关系时,他指出:隐喻性的表达必然是相对某种非隐喻性的或“字面”表达形式而言[10]。语法隐喻的实质是提供了一种不同的识解经验的方法。韩礼德将语法隐喻分为概念隐喻和人际隐喻,并分别从其语法体系中的及物性系统和语气/情态系统角度探讨语法隐喻[11]。概念隐喻的主要语言表现形式是以名词形式表达本应由动词和形容词表达的过程或性质,即及物性隐喻。人际隐喻的语言表现形式则是以小句表达本应由副词表达的语气与情态意义,即语气隐喻和情态隐喻。

1.概念隐喻

韩礼德总结了概念隐喻的13种类型[12],可简单表示如下:(1)性质→实体(形容词→名词);(2)过程→实体(动词→名词);(3)环境→实体(介词→名词);(4)关系→实体(连词→名词);(5)过程→性质(动词→形容词);(6)环境→性质(副词/介词短语→形容词);(7)关系→性质(连词→形容词);(8)环境→过程(be/go+介词→形容词);(9)关系→过程(连词→动词);(10)关系→环境(连词→介词/al词组);(11)[零]→过程(the phenomenon of);(12)[零]→过程(=... occurs/ensues);(13)实体→[扩充成分](名词→[多种词性])[13]。如从性质向实体转换,其词汇语法表现形式是直白式的形容词向隐喻式的名词转换,例如unstable→unstability,safe→safety;从过程向实体转换,即从动词向名词的转换,例如transform→transformation,invent→invention;另外,时态、情态等成分向事物的转换也被纳入这一类隐喻,如will/be going to→prospect,can/could→possibility,potential等[14]。

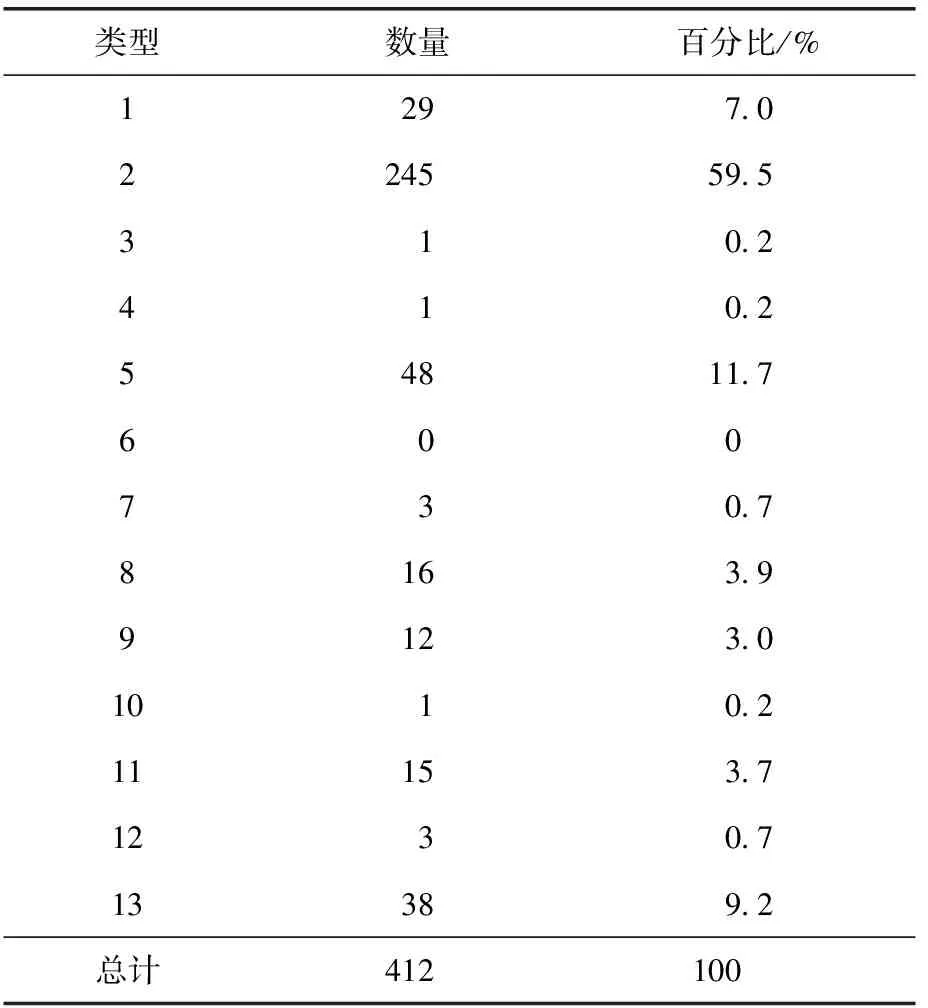

语料中,概念隐喻的出现频率见表1。

表1 概念隐喻的出现频率

依据韩礼德的13种概念隐喻类型进行统计,23篇新闻报道中共出现概念隐喻412次,其中类型2,即过程→实体出现频率最高,共出现245次,占59.5%;其次是类型5和类型13,即过程→性质和实体→[扩充成分],分别出现了48次和38次,分别占11.7%和9.2%;再次是类型1,在语篇中出现的频率相对较高,共出现29次,占7.0%;其他类型较少,甚至没有。

如表1所呈现,类型2、类型5、类型13和类型1出现的频率比较高。具体分析如下:

(1)Xi Jinping has called for a deepening of “political mutual trust” with the UK amid a simmering row over Chinese involvement in Britain’s nuclear sector.(类型2)

例(1)中,deepen→deepending,从过程向实体转化,发生了从动词向名词的转换,这种意义转变不容易引起读者的注意,一个过程被重新识解为具体的、实实在在的实体,过程的参与者通常就被省去了。这里省去的是中国政府,中国国家主席习近平呼吁要深化与英国的政治互信,例(1)言语背后隐藏的是英国对中国政府的不信任,唯恐中国政府会制约英国欣克利角核电站项目的融资权利,表现了概念语法隐喻在意识形态方面的诱导功能。再如:

(2)China’s leaders have been accused of delivering a calculated diplomatic snub to Barack Obama after the US president was denied a red-carpet welcome during his chaotic arrival in Hangzhou ahead of the start of the G20.(类型5)

例(2)中,calculate→calculated,从过程到性质转化,发生了从动词向形容词的转换,看似自然、毫无破绽的意义转变,使一个实在的过程被重新识解为抽象的性质,但话语背后隐含的是英国媒体认为中国政府故意冷落美国总统贝拉克·奥巴马,即他们眼中所谓的“世界上最大经济体的领导人”,这表现了概念语法隐喻在意识形态方面的诋毁功能。

(3)Song said Beijing’s decision to ratify the Paris deal underscored how it now recognised climate change as a global problem to which China was vulnerable as well as the need to tackle severe environmental pollution at home.(类型13)

例(3)中,Beijing decided→Beijing’s decision,实体向扩充成分的转变,即名词被用作修饰性扩充成分,既把名词变为形容词,又把动词变为名词,这种捆绑式复合意义变化,使“Beijing’s decision”既具有抽象的性质特点,又涵盖了具体的实体特点,表现了概念语法隐喻在意识形态方面的诱导功能。表面看似自然的意义转变,背后却隐藏着英国媒体对中国政府的妄议。G20杭州峰会各国领导人就地区安全、叙利亚冲突、贸易、气候变化等议题进行了一系列讨论。然而中国国家主席习近平提出的中国积极应对气候变化的政策却受到英国媒体的曲解与误读,他们诱导读者曲解中国的主张以及中国为全球气候变化问题所做出的努力。

2. 语气隐喻

韩礼德将人际隐喻分为语气隐喻和情态隐喻两种。语气系统是体现人际意义的词汇语法资源。韩礼德认为,根据言语交际的性质,言语交际的目的可以分为交换信息和交换物品与服务两大类。从说话者的角度出发,交换信息和交换物品与服务又可以分作给予和索取两类,这就形成了陈述、提问、提供、命令4种基本的言语功能。其中,陈述和提问是交换信息,一致式是以命题的形式出现的直陈式小句,包括陈述句与疑问句。而后两者则与祈使语气对应。然而在实际交际过程中,说话者经常根据具体的语境使用非一致式语言的表现形式,即语气隐喻。例如:“I wouldn’t...if I was you.”一致式为“Don’t...!”[15]。

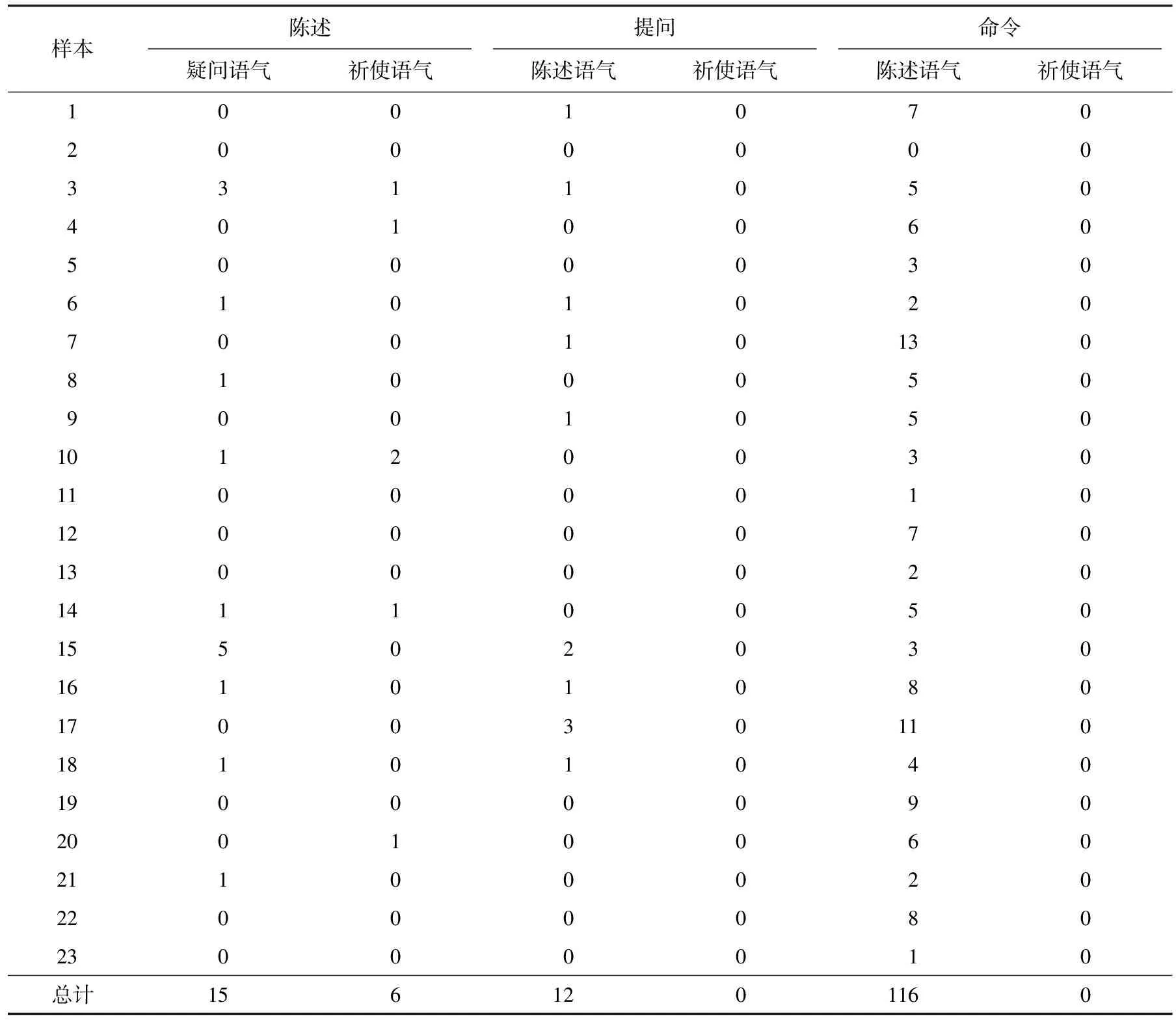

语气隐喻的出现频率见表2。

表2 语气隐喻的出现频率

由表2可知,语气隐喻共出现149次,其中使用陈述语气来表达命令言语功能的非一致式出现频率最高,达116次。其次是使用疑问语气来表达陈述言语功能和使用陈述语气来表达疑问言语功能,在新闻语篇中出现次数分别为15次和12次。最后,出现频率较高的是使用祈使语气来表达陈述言语功能,出现了6次。例如:

(4)Cock-up or conspiracy? Chinese arrangements can be surprisingly last minute, and official visits are frequently tense.

例(4)中,陈述的言语功能借用疑问语气来表达,颇有讽刺意味,表现了语气隐喻在意识形态方面的诋毁功能。结合美国总统奥巴马来华参加G20杭州峰会时未受到铺红毯欢迎的语境,“Cock-up or conspiracy?”(“搞砸还是阴谋?”)表面的意思是难以定夺中国未铺红毯欢迎美国总统奥巴马到底是事出有因,还是故意为之。事实上,英国媒体表达的含义是:没有铺红毯欢迎美国总统,虽然事情很小,背后却隐藏深意。我们可以看出英国媒体眼中的中国国家形象被完全歪曲了,反映了英国对中国存有偏见。再如:

(5)The G20 is supposed to reinforce the country’s standing as a major power; the row has made China look petty, bolshy and graceless, rather than confident and magnanimous. Had the Chinese president received this welcome at a US-hosted summit, the cries that the US had hurt the feelings of the Chinese people would have been deafening.

在例(5)中,使用陈述语气来表达命令言语功能,突出这是一种事实,增加读者对消息的信任程度,表现了语气隐喻在意识形态方面的诋毁功能。英媒认为美国总统在中国主持的峰会上受到特殊的、热烈的欢迎,甚至强调“20国集团应该加强中国作为大国的地位,这场争吵让中国显得不够自信与宽宏大量”。显然,外媒歪曲了中国国家形象。再如:

(6)Turnbull was asked whether he would talk to Xi Jinping about investment, given a host of recent knock-backs to foreign investment proposals, such as the Ausgrid electricity network privatisation in New South Wales, and the proposed sale of pastoral company Kidman and Co.

在例(6)中,英媒使用陈述语气来表达疑问言语功能,突出了信息的真实性,表现了语气隐喻在意识形态方面的劝诫功能。英国媒体报道的表层含义是:在会谈中,澳大利亚反对党领袖特恩布尔被问到他是否会跟习近平谈投资,给外国投资一些建议。背后隐藏的是劝诱读者误读中国,让他们认为中国不会尊重和理解澳大利亚的主权和投资条款,从而间接地劝诱他国减少或者停止与中国的贸易合作。

3. 情态隐喻

情态隐喻的描述要依靠定向范畴,这是用来区分情态意义体现方式的范畴,包括2组,即主观情态和客观情态的区分,显性变体与隐性变体的区分。情态表达说话者对事物的态度,其中一致式的表达方式由情态动词来体现。显性主观是一种隐喻,因为其中的情态被经验化(experientia-lized)了。例如:“I think he would like a cup of tea.”。其一致式为“Probably he would like a cup of tea.”。同样,因为其人际意义被经验化,显性客观也是一种隐喻,例如:“It’s likely Mary knows.”。 显性主观情态和显性客观情态严格地讲都是隐喻性的。

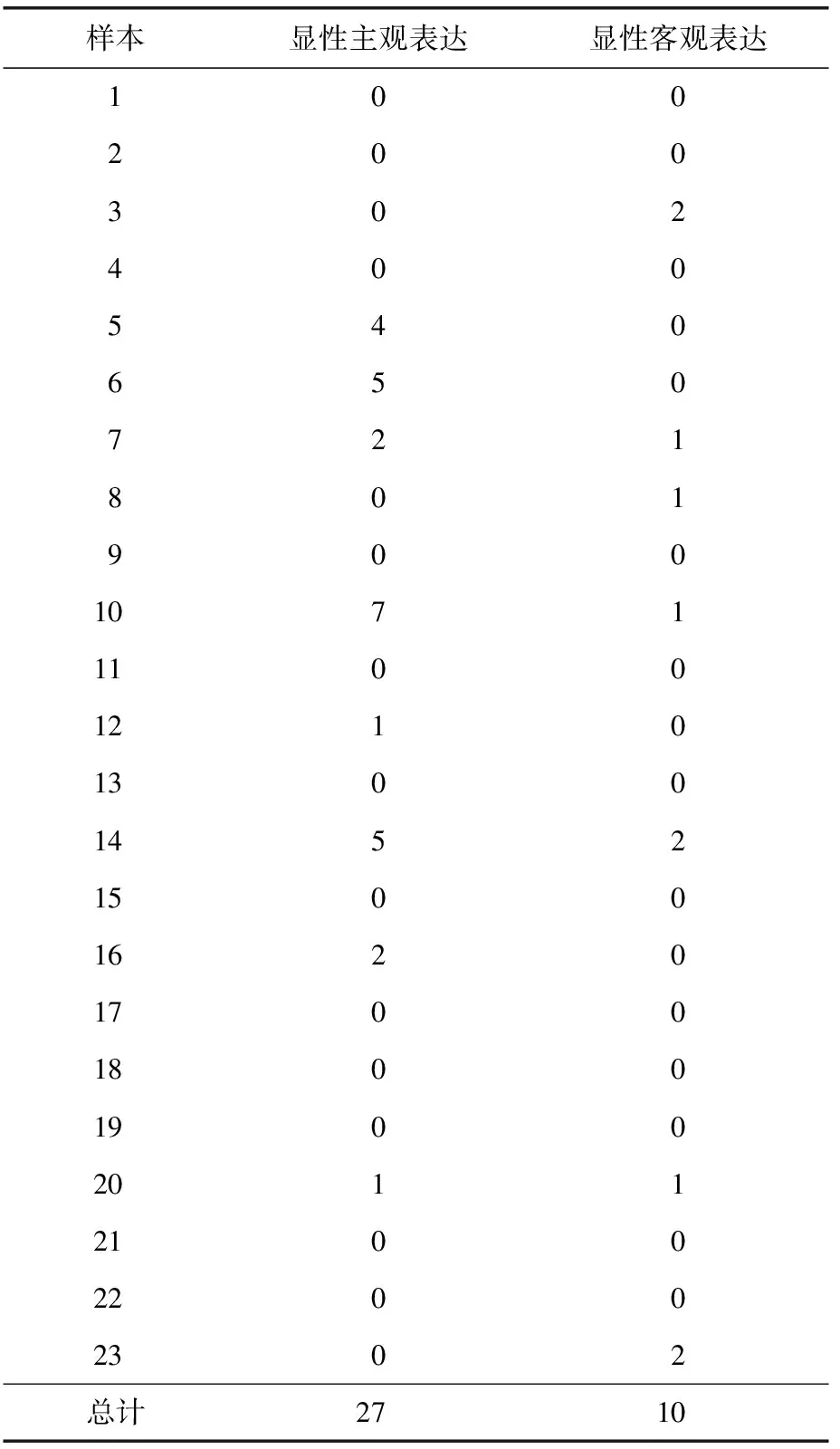

语料中,情态隐喻出现频率见表3。

表3 情态隐喻出现频率

由表3可知:在英媒新闻语篇中,情态隐喻的出现频率总体上不高,多个样本中甚至没有,总计出现了37次,其中显性主观表达出现了27次,显性客观表达出现了10次。例如:

(7)Not unreasonably, it believes the US wants to maintain its power in the Pacific and contain China’s rise. It chafes at criticism from we-stern powers that portray themselves as disinterested moral voices even when the stakes are evident and even though, in their own ascendancy, they bullied and beat down others. As rising states do, it is pushing the boundaries. It wants to reshape international institutions created in a very different age, and will build its own if others resist.

例(7)显示的是显性客观表达的情态隐喻,表现了情态隐喻在意识形态方面的诋毁功能。中国作为崛起的国家,推动了周边国家的发展,希望改变在不同时代出现的国际机构。英国媒体却曲解为如果中国遭到其他国家抵制,会建立自己的机构,这里的“机构”暗指中国提倡的“亚投行”等。再如:

(8)Barry Gardiner, the shadow energy secretary, said: “I don’t think[May’s]going to allow the Chinese to do Sizewell and Bradwell. I think she would be happy to have them involved in the financing of Hinkley, but I think informal soundings with the Chinese have come back and said: ‘Don’t even think about offering us that...’”

例(8)中接连使用4处显性主观表达的情态隐喻,突出表现了情态隐喻在意识形态方面的诱导功能。英国媒体认为,在G20杭州峰会上,英国首相梅伊表示很乐意让中国参与欣克利角核电站项目的融资,梅伊态度的突然反转会对自己的国家造成威胁。言语的背后隐藏的是西方国家对中国崛起的担忧。此处使用的情态隐喻折射出西方媒体对中国存有很大偏见。

在当前“西强我弱”的媒体格局中,西方国家解读中国时往往戴着有色眼镜,甚至恶意抹黑、扭曲中国国家形象。中国必须高度关注我国国家形象的构建与提升。

三、结语

如今,中国特色社会主义已经进入了新时代,为响应十九大号召,让中国声音走出去,使中国获得更多的国际认同和理解,中国亟须提升自己在国际舞台上的话语影响力,构建一个良好的中国国家形象。我们认为可以从以下3个方面着手:第一,树立全球传播策略意识,完善我国的全球话语体系。比如,加强全球媒体建设,综合利用高端访问、新闻发布会等话语发布平台等。第二,转变话语产出观念,满足各国受众需求。比如,融通中外话语特点,考虑受众信息需求等。第三,培养多元化、多中心的话语传播主体,提升话语客观中立性。比如,培育公共传播队伍,通过政府部门、企业、学术机构等影响国际话语。