小学数学计算的游戏化教学

2018-11-15江苏常州市武进区洛阳中心小学213104

江苏常州市武进区洛阳中心小学(213104)

课程标准中的“四基”和数学学科核心素养都明确指出运算能力是学生最重要、最基本的能力之一。然而,从平时的教学来看,学生对于枯燥但又占据重要地位的计算内容却是兴趣了然。要想改变这一尴尬的局面,游戏化教学是值得教师尝试的方法之一。

一、计算教学存在的认识误区

计算教学就是要让学生理解算理、掌握算法。在计算教学中,教师通常都很明确,学生什么地方会出错,什么地方需要详细指导,而正是由于这些东西都太过明确,让计算教学课变得呆板和枯燥。因此,很少有教师会把计算教学作为公开课的内容,因为他们觉得计算教学是最不有趣,最难出彩的。如何让学生能够感觉到计算课也是有趣的、好玩的,最终喜欢上计算课呢?这就需要教师在计算教学中融入游戏,即游戏化的计算教学。

二、游戏化教学的内涵

游戏化教学指的就是在课堂教学活动中运用游戏的形式完成教学任务,提高教学质量。游戏化的计算教学就是在计算教学过程中,通过游戏化的方式(练习、活动)来突破本课的教学重点和难点,从而激发学生学习的兴趣,提高学习效率。计算教学的游戏化有利于激发学生的兴趣、情绪和潜能。教学环节以游戏活动的形式开展,在游戏中学生的潜能得以最大限度地开发。同时,游戏化能有机整合计算课程与评价,使学生在游戏中相互教、相互学、相互点评,让“教、学、评”三者相互促进。

三、游戏化计算教学的策略

小学计算教学通常要引导学生经历明晰算理、掌握算法和巩固练习这三个过程,计算教学与游戏化教学的有机结合,能有效引导学生经历知识形成的过程,让学生在整个过程中始终保持着学习的热情、探索的激情,这样学生对算理的理解会更加深刻,对算法的掌握会更加牢固,课堂效率得以进一步提高。那么,如何将平时的计算教学游戏化呢?教师可以从以下三个方面进行尝试。

1.以趣明理——创设游戏化情境,理解算理

“算理就是计算过程中的道理,是指计算过程中的思维方式,是解决为什么这样算的问题。”学生只有理解了计算的道理,才能理解和掌握计算方法,才能正确迅速地计算,因此计算教学必须从算理开始。教材为了便于学生理解算理,通常创设学生熟悉的生活情境,让学生在解决问题的过程中体会和感悟算理。这样的情境虽然贴近学生生活,能够让学生由浅入深地理解算理,但未必是他们想要的、喜欢的,学生学习的自主性没有得到体现。其实,情境的创设除了是生活化的,还可以是游戏化的,这样才能激发学生内在的心理需求,让学生产生学习知识、解决问题的冲动。

如,教学“乘法交换律和结合律“时,教师大胆摒弃了生活情境,用“在方框里填数字,在圆圈中填运算符号,使等式成立:□○□=□○□。你能填多少种?”的填数字游戏导入新课,成功吸引了学生的注意力,同时也激发了学生的好奇心和好胜心,让学生从心底产生了想要解决问题的需求。学生一看到这个游戏,马上投入思考,都想成为第一个解决这一难题的人,所以都“挖空心思”地想,得出了多种答案。教师对答案是乘法算式2×3=3×2的学生进行提问:“这两个算式为什么会相等?”学生只会说两题的得数都是6,所以相等。教师继续提问:“你们还能用其他办法来证明这两个算式是相等的吗?”学生借助小正方形片、小棒、点子图等再次验证了两个算式相等,并通过游戏操作理解了算理。由于这个算理不是教师讲给学生听的,而是学生亲身经历的,有实实在在的数学经历的,因此学生对算理的理解更清晰,印象也更深刻。

2.以趣得法——创编游戏化环节,强化算法

如果说算理是客观存在的规律的话,那么算法则是算理的外在表达形式,是避开了复杂思维过程的程式化的操作步骤,它使计算变得简便易行,不但提高了计算的速度,还大大提高计算的正确率。在教学中,教师习惯于设计一定量的练习,再通过纠错、学生之间相互点评等方式帮助学生强化算法,整个过程单调而枯燥。其实,设计游戏化的题目不仅可以让学生掌握算法,更能让学生体验计算的乐趣。

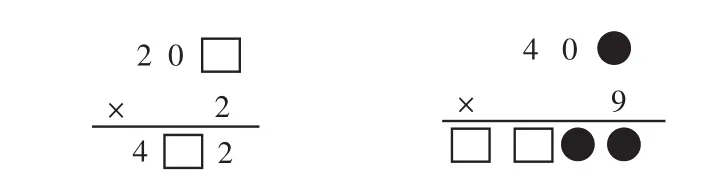

以”乘数中间有0的乘法“为例,在帮助学生巩固算法时,教师可以设计一个游戏化的环节——数字猜猜猜。教师出示下图,并提问:“想一想,方框里可以填几?”学生小组讨论并汇报结果。

生1:第一题中,如果第一个乘数的个位填1,积的十位就填0;如果第一个乘数的个位填6,积的十位就填1。

生2:第二题中,因为第二个乘数9和第一个乘数的百位相乘得9×4=36,而第一个乘数的十位是0,它的个位上最大填9,9×9=81,积向十位进8,积的十位上0×9=0,加上个位进过来的8也不会向百位进,所以积的前两位可以确定是3和6。

本课的教学目标之一是让学生掌握乘数中间有0的乘法竖式计算,并且知道“乘数中间有0,积的中间不一定有0”的规律。要想达成这两个目标,大部分教师采用的方法是让学生通过大量的竖式练习来强化算法,再通过观察、比较不同的竖式发现其中的规律,而如果采用了上面例子中的游戏化方式,训练的量少了,但是学生对乘数中间有0的算法的思考却丝毫没有打折扣。由于学生对三位数乘一位数的笔算过程已经非常熟悉,所以本题在设计时省略了学生熟悉的步骤,而把重点落在了对乘数中间“0”的思考上:第一题思考的层次相对较低,是训练学生对于个位有进位和没有进位时,积的十位数的处理方法;第二题则提升了一个层次,需要学生先考虑第一个乘数个位上的数和一位数相乘的结果的可能性,以及这种可能性是否会对百位上的数和一位数相乘产生影响。学生经过思考发现,不管个位是否要进位,由于第一个乘数的十位是0,所以对积的前两位都不会产生影响。正是这两题在设计时融入了猜谜的游戏元素,学生才能在愉悦的过程中掌握算法,发展思维。

3.以趣促练——设计游戏化练习,发展思维

课后练习是计算课非常重要的环节,在这一环节中学生对算理的理解和算法的掌握由理解转换为熟练甚至是提升,因此,精心设计课后的练习就显得尤为重要。从心理学角度分析,数学课的计算时间一般安排在上课20分钟或半小时之后,这时学生(特别是小学低中学段的学生)学习的专注力已经呈下降趋势,如何才能延长学生注意力集中的时间?这就要求练习能够调动学生的激情,而游戏化的练习正有着这方面的优势。以两位教师执教的练习二为例,本课除了要让学生熟练三位数乘一位数的算法外,还要求学生掌握估算积是几位数的方法。

教师甲:

师:同学们,你能计算下面各题吗?(出示121×7和211×7,513×2和315×2)

(学生独立计算,全班交流)

师:每组的积分别是几位数?你发现了什么?

生1:三位数乘一位数的积可能是三位数,也可能是四位数。

师:什么情况下三位数乘一位数的积一定是四位数?

生2:只要三位数百位上的数乘一位数需要进位,积就一定是四位数。

师:你能说一说下面各题的积分别是几位数吗?(出示231×3、515×4、114×7、421×2)

教师乙:

师:同学们,你能计算下面各题吗?(出示121×7和211×7,513×2和315×2)

(学生独立计算,全班交流)

师:每组的积分别是几位数?你发现了什么?

生1:三位数乘一位数的积可能是三位数,也可能是四位数。

师:什么情况下三位数乘一位数的积一定是四位数?

生2:只要三位数百位上的数乘一位数满十,积就一定是四位数。

师:下面我们一起来玩一个游戏。同学们看过《最强大脑》吗?接下来我们就来比一比谁是我们班的“最强大脑”。

师:下面算式的积分别是几位数?(出示231×3、515×4、114×7、421×2)

师:看来同学们是平分秋色,那我再加试一题。(出示281×4)

生3:积是三位数。因为百位上是2×4=8,没满十,所以积是三位数。

生4:积是四位数。十位向百位进3,8+3=11,满十了,所以积是四位数。

生5:积是四位数。十位上是8×4=32,要向百位进3;百位上原来是2×4=8,再加上十位进过来的3就满十了。

上述两位教师的区别在于对应用规律环节的处理,教师甲采取了常规的教学方式,学生是跟着教师师的节奏在学习,课堂成为少部分学生的舞台;教师乙采取了游戏的方式,一下子就调动了学生的好奇心和强烈的求胜欲,学生争先恐后地举手抢答。教师乙借助游戏,把“跟我学”转变为“我要学”和“我能学”。在游戏竞技的环境中,学生的注意力高度集中,可以说是全身心地投入到问题的思考中,这正是练习的游戏化设计所带来的改变。

可以说,把游戏化教学应用到计算教学中,不仅解决了计算教学内容枯燥、形式单一的问题,更是利用其娱乐性、挑战性、自主性的特点激发了学生学习的兴趣,激活了学生的思维,拓展了学生的思路,使学生真正体会到了计算的美,体验了计算的乐趣。