医养结合养老模式现状下护理服务探讨

2018-11-12周娜

周 娜

深圳市福田区慢性病防治院沙嘴社康服务中心,广东深圳 518000

随着我国社会人口老龄化进程的加快,失能、半失能、失智老年人口规模不断扩大,老年人对养老服务层次的多元化需求也日益增长,传统养老模式已无法适应我国老龄化社会养老现状,因此推行医养结合养老模式刻不容缓[1]。由于医养结合养老模式在我国起步较晚,因此许多养老机构无法提供专业化的护理服务,而且医疗机构的专业资源也未得到有效利用,建立医疗机构、养老机构同盟,为老年人提供全程优质护理服务仍然需要不断的研究、探索[2]。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选取2016年2月~2018年2月益田社区100例老年患者作为研究对象,年龄60~100岁,平均(74.3±6.5)岁,其中男51例,女49例,文化程度:文盲13例,小学40例,初中39例,高中及以上8例。采取随机数字表法将100例老年患者随机分为观察组与对照组,每组各50例,其中观察组包括男27例,女23例,年龄60~98岁,平均(73.1±6.0)岁,文化程度:文盲5例,小学22例,初中18例,高中及以上5例,对照组包括男24例,女26例,年龄62~100岁,平均(74.8±6.1)岁,文化程度:文盲8例,小学18例,初中21例,高中及以上3例,两组老年患者的性别、年龄、文化程度等一般资料比较,差异均无统计学意义(P>0.05),具有均衡可比性。

1.2 选择标准

纳入标准:(1)老年受试者对本次研究目的、意义及过程完全知晓,自愿签署《知情协议书》,符合医学伦理学要求;(2)无意识障碍,具备基本阅读与表达能力,能够与调查人员无障碍沟通;(3)治疗时间>3个月。排除标准:(1)老年受试者拒绝签署《知情协议书》,中途主动退出或失访;(2)合并严重器质性疾病或有精神疾病史;(3)符合老年痴呆诊断标准。

1.3 方法

给予对照组50例老年患者常规养老服务与基础护理,包括基础诊疗护理、病情观察、生活护理、药物护理、饮食护理等,进行常规健康宣教,告知各种检查、治疗护理活动的目的及必要性,告知各种管道的作用,预防继发感染与各种并发症。每周电话随访1~2次,每次随访时间20~30min,询问老年患者是否出现不适,进行体征监测与意识状态检查,发现异常及时干预治疗。给予观察组50例老年患者医养结合护理服务模式,具体措施如下。

1.3.1 成立医养结合小组 由社区医院医护人员(5~6名)与养老机构工作人员(2~3名)组成医养结合小组,小组成员须包括全科医生2名、全科护士3~4名,所有成员在本岗位工作时间需超过5年,具备中级以上技术职称。

1.3.2 制定医养结合方案并细化流程 由医养结合小组负责制定医养结合方案,详细规定工作流程,根据老年患者实际需求进行优化。医养结合服务需分为三个阶段进行,第1阶段社区医院与养老机构需签订“医养结合”相关协议,对相关人员进行为期1周的系统培训,每天培训5~6h,护工培训内容需包括跌倒、压疮预防、氧疗及鼻饲管理等注意事项,建立双向转诊制度,考核合格方可上岗。驻点护士需轮流值班,每日定时提醒老年患者用药,安排户外活动,发现异常及时联系医生进行诊治,必要时转送医院治疗,开辟绿色通道及时处理老年患者紧急情况。同时系统收集老年患者相关资料,建立个人档案,及时记录护理活动与护理结果。第2阶段内容包括生理干预、心理干预、社会关系干预、环境护理、药物干预、饮食干预等具体护理干预。第3阶段需连续跟踪医疗服务,综合评价医养结合服务的成效,在评价过程中医养结合小组需根据老年患者病情变化及时调整治疗护理方案,根据患者实际情况予以个体化指导,有针对性地改善老年患者服务质量。

1.3.3 医养结合方案实施 下面将对医养结合方案的第2阶段具体干预方法进行阐述。(1)康复指导:以日常生活活动能力训练与疾病康复为目的开展各项护理活动;(2)提供心理咨询服务:由于老年患者身体机能下降,常常产生失落、焦虑、紧张等不良情绪,这种问题在失独、独居老年人中尤为普遍,医养结合小组需加强老年人心理课程学习,在护理中注重与老年人沟通、交流,及时了解老年患者心理变化,帮助其疏解情绪,鼓励其多参与集体活动避免独处,促进老年患者心理健康。(3)社会关系干预:针对老年人心理特点,强化其社会支持系统;(4)环境护理:建立安全风险评估制,对高危老年患者加强风险预警,增加硬件保障,防止发生意外事件。保持活动室、诊疗室等场所光照充足、通风良好。(5)药物干预:向患者介绍按时按量服药的重要性,讲解药物副作用及处理方法。

1.4 观察指标

1.4.1 生存质量 采用世界卫生组织生存质量测定简表(WHOQOL-BREF)评价两组患者干预前后生存质量,该量表包括精神/宗教/个人信仰、生理领域、心理领域、环境领域、社会关系领域、独立性领域6个维度共计26个条目,采用5级评分法,评分越高提示生存质量越高,该量表已通过信效度检验[3]。

1.4.2 满意度 在干预结束前一天开展满意度调查,问卷包括服务态度(20分)、护理技能(30分)、生活护理(10分)、心理咨询(10分)、健康宣教(10分)、医疗康复(20分)6个维度,满分100分,评分>90分为非常满意,评分为80~90分为较满意,评分≤80分为不满意[4],统计非常满意与较满意患者总和与患者总数作为各组的满意度调查结果,即各组满意度(%)=[(非常满意例数+较满意例数)/总例数]×100.0%。调查问卷需当天发放并现场回收,对患者不理解的内容可由调查者进行适当解释,但不允许调查者作任何暗示性地提醒,并检查填写是否有遗漏。

1.5 统计学方法

采用SPSS19.0统计学软件进行统计分析,计量资料用(±s)表示,计数资料以[n(%)]的形式表示,P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

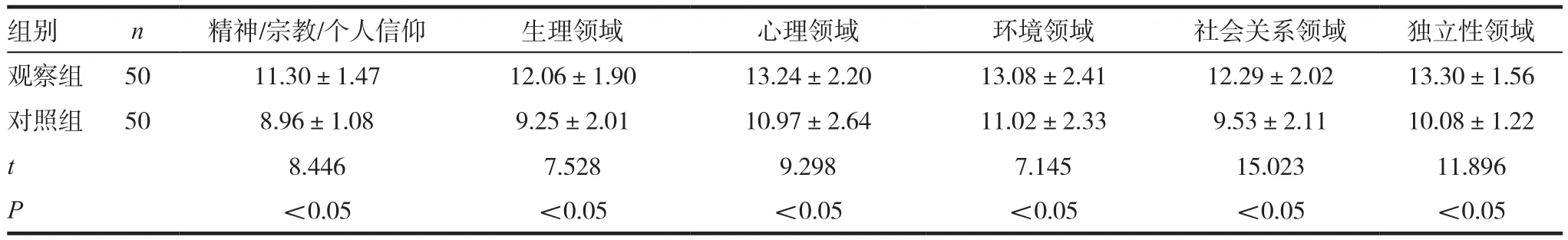

2.1 两组患者护理服务干预后WHOQOL-BREF评分比较

经WHOQOL-BREF评分比较,观察组6个领域评分均显著高于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。见表1。

表1 两组患者护理服务干预后WHOQOL-BREF评分比较(±s,分)

表1 两组患者护理服务干预后WHOQOL-BREF评分比较(±s,分)

组别 n 精神/宗教/个人信仰 生理领域 心理领域 环境领域 社会关系领域 独立性领域观察组 50 11.30±1.47 12.06±1.90 13.24±2.20 13.08±2.41 12.29±2.02 13.30±1.56对照组 50 8.96±1.08 9.25±2.01 10.97±2.64 11.02±2.33 9.53±2.11 10.08±1.22 t 8.446 7.528 9.298 7.145 15.023 11.896 P<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

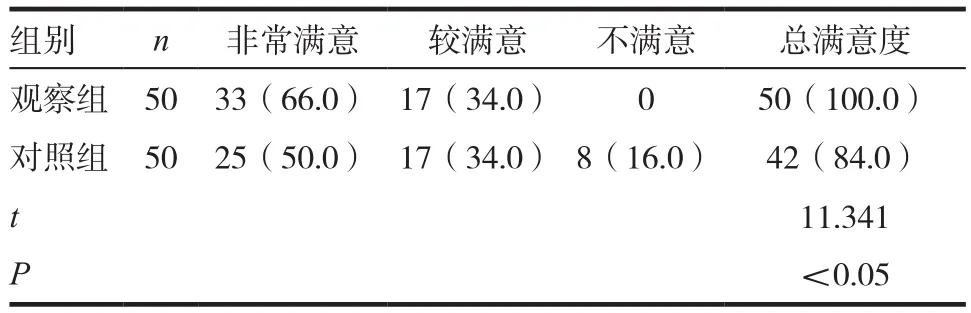

2.2 两组患者护理服务干预后满意度调查结果比较

经护理满意度调查,观察组满意度为100.0%,显著高于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。见表2。

表2 两组患者护理服务干预后满意度调查结果比较[n(%)]

3 讨论

《中国老龄事业发展“十二五”规划》以及《中国护理事业发展规划纲要(2011~2015年)》均提出了推进医护型养老机构建设和增强医疗机构长期护理、康复、教育、临终关怀等创新服务能力的要求,以上都将老年人的养老问题摆在了更加重要的位置,与传统单纯提供基本生活需求的养老模式相比存在明显不同[5-6]。“医养结合”作为一种更为完善、充实的新型养老模式,将疾病医疗、康复相结合,特点是高度融合了养老机构与医疗机构资源,为老年人提供生理、心理、生活、文化等多个层次服务的同时,还增加了医疗、保健、康复等专业服务,借助医疗机构的专业医护团队,消除了老年患者与家属的后顾之忧,使老年患者老有所养[7-8]。医养结合养老模式下,必然对护理服务提出了新的要求,在当前条件下,需要对现有护理服务进行改善、创新,使之更加符合新型养老模式需求[9]。

通过本研究发现,观察组成立医养结合小组,并对老年患者实施针对性医养结合护理服务模式后,该组患者生存质量评分与对照组比较有显著提升,差异有统计学意义(P<0.05),而且患者满意度达到100.0%,明显高于对照组的84.0%,差异有统计学意义(P<0.05),与国内文献报道一致[10]。养老机构提供的服务项目比较单一,多为日常生活起居照护,并不能满足老年患者的养老、医疗需求。开展医养结合服务模式,由养老机构与医疗机构组成医养结合小组共同承担老年患者的护理责任,使患者的生存质量得到明显改善,这与建立双向转诊制度、实现“医”、“养”有效对接关系密切[11-13]。全科护士为患者提供专业的心理疏导、康复锻炼指导以及相应的护理服务等,促使患者病情趋于稳定,为生存质量的提升与疾病康复奠定了坚实的基础[14-15]。

综上所述,医养结合作为一种新型的养老模式,要想在我国得到可持续发展,需要重视改革创新护理服务内容,细化护理方案,保证各部位做好衔接工作,各司其职,为老年患者提供高效、专业、科学、全方位的护理服务,从而提高老年患者生存质量与满意度。