江村刘王神信仰的当代“再造”与实践逻辑*

2018-11-09钱梦琦

钱梦琦

(华东师范大学社会发展学院,上海 200241)

民间信仰是农村民众的精神依托,近几年来,信仰群体日益增多,民间信仰的人数也在日益增大。华东师范大学中国民间信仰研究课题组在2011―2012年间对苏浙沪两省——市的调查数据显示:有69.27%人会在逢年过节的时候以各种形式祭拜祖宗,有13.3%的人会参加由香会或庙会组织的各种拜神活动,有4%的人会祭拜地方神。由此可见,民间信仰在农村社会是一种不可小觑的文化现象。

在现代技术和经济结构的冲击下,农村社会的物质、意识形态发生了改变,在与主流文化的斡旋中,民间信仰曾一度被打上“迷信”地烙印,遭到挤压和排斥。但在江苏苏州吴江地区刘王神传统民俗信仰仍延续着在传统社会的生命力,其民俗仪式也随着社会变迁经历着变异与调试。文章基于对苏州吴江区江村刘猛将信仰考察,结合文献资料分析展示该信仰的当代“再造”,以期揭示其背后的实践逻辑。

一、江村的刘王神信仰

(一)江村概况

在江南水乡吴江市七都镇,有一个普通而美丽的村庄,村子里有一条叫小清河的弯弯小河,把村庄分为南村和北村。如果你从高处俯视,南村沿小清河就像一个开放的弓箭,北村小河河流到支流,好似拉开的弓箭头。所以自古以来,这个村子就有一个美丽而又响亮的名字——开弦弓。

开弦弓还有一个学名叫江村,提起江村或开弦弓村,都会使人联想到费孝通。自1936年费孝通初访江村以来,在他长达七十年的学术生涯里,先后二十六次访问江村,对该村做深入社会调查,真实记录了这个江南水乡普通农村社区的历史变迁,开创了国内最重要的社会学调研基地。

江村位于长江三角洲地区丰富而美丽的太湖东南沿海,距上海120公里,苏州50公里,杭州100公里。从总体上说江村的河港、湖荡都属太湖流域。

刘王信仰的神祇刘猛将军曾是载在祀典的驱蝗正神,是国家崇信的攘除自然灾害神灵的重要代表,其在江浙、河北、山东等地区为不少民众所崇信,而在这些地区之外,信仰者相对较少,今人一般认为刘猛将军信仰源于江淮,尤以江浙地区为盛圈。

在江村,百姓在刘王庙供奉的是南宋初年抗金名将刘锜,刘锜甘肃肃宁人,曾经率领八字军在顺昌之战中取得赫赫战功,但却奉命撤退,后受奸相秦桧排挤被夺去军权当了地方官。刘锜在任期间整顿田亩,治理水患,为百姓做了不少好事,面对昏君奸臣误国祸民和金军南侵,刘锜最终抑郁而死,南宋景定四年,被封为扬威候,天曹猛将之神。

刘王神的祭祀活动在古时的江浙一带,尤其是苏州农村非常盛行。王稚登在《吴社编》中曾如此描绘明清时期苏州的祭猛将活动:“凡神所栖舍,具威仪箫鼓杂戏迎之曰会……会有松花会、猛将会、关王会、观音会、金郡中最盛曰五方贤圣会”,会社举行之时,“优伶伎乐,粉墨绮缟,角觝鱼龙之属,缤纷陆离,靡不毕陈,香风花蔼,迤逦日夕,翱翔去来,云屯鸟散。”[1]

南宋时期,吴地民间已形成了一套完整的祭祀仪式并被广泛传播,各地祭祀时间略有不同,以正月最为固定,由于恰逢传统佳节春节,猛将祭祀活动非常热闹。在木读“弯窿山一带农人异猛将,奔走如飞,倾跌为乐,不为慢袭,名曰:‘迎猛将’”。[2]在里睦“正月十四、五、六日,里中好事者奉刘神于黄昏时出游,户点一灯,或奉香烛,或奉香钱,其仪卫用灯,牌灯、旗伞灯、提灯各执事”。[3](P42)

明清时期,一些地区逐渐有在秋季祭祀猛将活动的传统,又称“青苗会”或者“烧苗会”。猛将会以自然村为单位,由农民轮流“做东”,各户出“份子钱”,中午聚餐,“少年抬猛将于轿中到田边巡视一周,给各户发纸质小红旗于田中,以示猛将保护”轿前有孩子打鼓,回去时摘两个稻穗放到祖宗家堂中,并在猛将头上红巾中插上两个稻穗,由明年当头人挂在祖宗堂中,以示驱蝗。”[4](P55)

二、研究方法和访谈对象基本情况

(一)研究方法

本研究基于选题的特点,采用质性的研究方法,这一选择主要基于两个原因:首先,在已有的研究中,有关江村刘王神信仰、刘王会等民间信仰多是集中在明清时期,而且多以历史学和民俗学的学科视角,缺少有关当代刘王神信仰研究,对研究对象知之甚少,很难提出研究假设设计问卷进行量化研究。第二,刘王神信仰的信众及刘王会的参与者多是60岁以上的老人,他们文化程度较低,甚至许多是文盲,采用量化研究操作性较差,而采用质性研究,以研究者为研究工具,研究更具灵活性。

(二)访谈对象基本情况

本研究选取江村的主要乡村干部、刘王神的信众、刘王会的参与者、刘王“借身人”和部分村民共计15人进行半结构访谈。其中乡村干部三人(前镇长、村主任、村委),信众五人,寺庙负责人二人,村民五人。其中男性五人,女性十人。50岁以下两人,50―60岁五人,60―70岁六人,70岁以上一人。

三、刘王神信仰的当代“再造”

随着江浙地区经济社会的快速发展,江村也逐步成为了中国改革开放经济的表率。与此同时,民众对精神文化的需求也日益增强。特别是进入二十一世纪以来,全国民间信仰活动的迅速复苏和庙会活动广泛兴起。在江村,在当地民众的呼吁和信仰带头人的推动下,刘王神信仰获得了“重生”的机遇。

(一)重生的组织

20世纪90年代末期,宗教信仰逐渐重获自由发展的空间。但是,江村原本被毁坏的和移作他用的寺庙并没有立即重建。与此同时,信仰组织中诞生了作为信仰”代理人“的”借身人“群体,正是他们使得民间信仰回到民众的视野。

“借身人”在当地也称“佛姑娘”“四婆”,是指通过借助人身显神通(指定一位或几位神祇)来解决人们生活中不顺利,如求子、求避灾等。这些人早期通常是地方神信仰的忠实信徒,部分极少数虔诚者甚至在宗教禁止的岁月里仍坚持祭拜活动。而且传说,在寺庙被毁坏之际,他们中有人冒着危险将神像保存下来,并暗藏家中。F姓“借身人”是当年保存神祇“曹大人”的(曹大人是江村的地方神之一,作为民间神话人物,传说明朝时在朝廷做官,后福泽乡里,保乡里一方平安)有功信徒,20世纪90年代初,其摇身一变成为江村“借身人”,F姓“借身人”如此回忆当时被附身的过程,颇具神话色彩:

之前我身体一直不好,2000年的一天我在睡梦中,有两个和尚托梦说让我把东面的庙(东永宁庵)给修起来,并说以后我就是曹大人的“借身人”。开始我是不愿意的,后来身体就越来越差,有三年多的时间。没办法,后来我同意了,才慢慢好起来。后来,曹大人就‘借助’我为别人看病”。

2000年后,村中的宗教信仰氛围越来越浓厚,并逐渐产生了若干位“借身人”,其中以刘王Z姓“借身人”最为典型。她也是当年在信仰最艰难的岁月坚持祭拜的“虔诚”信徒之一,当年的坚持,让她在“宗教资本”上有一定话语权。但他们信仰的神祇与诞生过程相较于F姓“借身人”更为离奇和复杂。Z姓”借身人“叙述自己被刘王和观音菩萨“借身”时这样说道:

“被刘王选为‘借身人’是六年前的事了,那年我大病一场,去了很多地方都没看好,有段时间整个人胡言乱语,疯疯癫癫,像神经病一样,周围人都不知道我怎么回事,但我自己是没有意识的。直到有天睡梦中朦朦胧胧看到刘王神和观音菩萨,在梦里我得知自己成为刘王和观音菩萨的双重‘借身人’了。之后我的精神状态和身体慢慢好起来了。”

她号称自己被刘王老爷和观音菩萨所附身,因而,村里或周围有求子需要的求助者会纷至沓来,而若有求子以外需求,Z姓“借身人”又会以刘王老爷的名义为其禳灾祈福。

2008年以后,信仰的“代理人”逐渐从个人发展到组织,呈现出初步的管理形式。新成立的信仰领导班子包括了庙长、寺庙出纳、管理寺庙安全的专职人员,他们都是江村人,而且家里有人在基层权力机构工作过,一定程度上实现了“官民结合”,这无论是对刘王会的恢复,还是刘王庙的重建都起到了很大的作用。至此庙里的活动逐渐正规化,相较以前,信仰组织的管理正规了许多。

“刚开始做刘王会,大家都是商量着来,一起拿主意。领导班子确立以后,庙里的活动就逐渐正规了,大家各有分工了。我是出纳兼会计,因此,每次刘王会活动捐款什么的都是我负责记账。每年农历的七月初九是刘王老爷的生日以及每月初一、十五都是固定的祭神日。2010年以后,刘王会的活动已经不在庙里举行了,而是转移到‘借身人’家中。那时候刘王会的规模已经蛮大的,有几千了吧,而且在周围的村落中也有了一定的口碑。每年的刘王会是我们最忙的时候,通常早一到两个月就要开始准备了,要准备祭品,张贴新联,燃烛焚香,还要请和尚敲忏、唱赞歌,请剧团演员演戏酬神。”

在江村,刘王神庙宇维护多是来自信仰民众的自发捐款和香火购买。每年神祇的生日和祭拜节日时寺庙通常会邀请和尚以及村中有名的戏班助兴,往往是一笔不小的开支。这时候村庄里“富人”成为了这类项目的潜在捐助者。“借身人”通常会给高额捐助的“富人”一些“优待”,例如请一尊神祇金身到庙宇中,永享香火,从而给富有的捐赠者带来信仰的满足和内心的安定,让他们相信神祇会保佑他们事业家庭兴旺,并会在功德捐赠榜上单独列出款项和捐赠人的姓名,引起村人的称道。

(二)神圣空间的“再造”

“借身人”经过一段时间的施法助人后,一般会有五到六名“信徒”,或邻居或亲戚忠诚于她,成为初级潜在群体,“借身人”逐渐形成自己的熟人网络。这时,“借身人”多会空出一间房专门供奉神像,成为私人的信仰空间,此时,“借身人”开始构建私人的信仰空间。他们让“信徒”抛出要重建刘王庙的信息,口口相传进行“化缘”,由于刘王信仰在该地的广为流传,再加上“信徒”之前的口传,一部分人是信服于“借身人”神力的,他们通常捐助的数目较多,而另一些人相信神祇,但对于“借身人”的活动多有疑虑,他们一般量力而捐。捐钱差异除了信众的信度、贫富差距决定外,往往还和居住的空间结构有关,即以庙的地址为中心,捐钱数量与到庙的距离成反比。最靠近庙周边的邻里出于对神的敬畏和人情,一般会捐得较多。

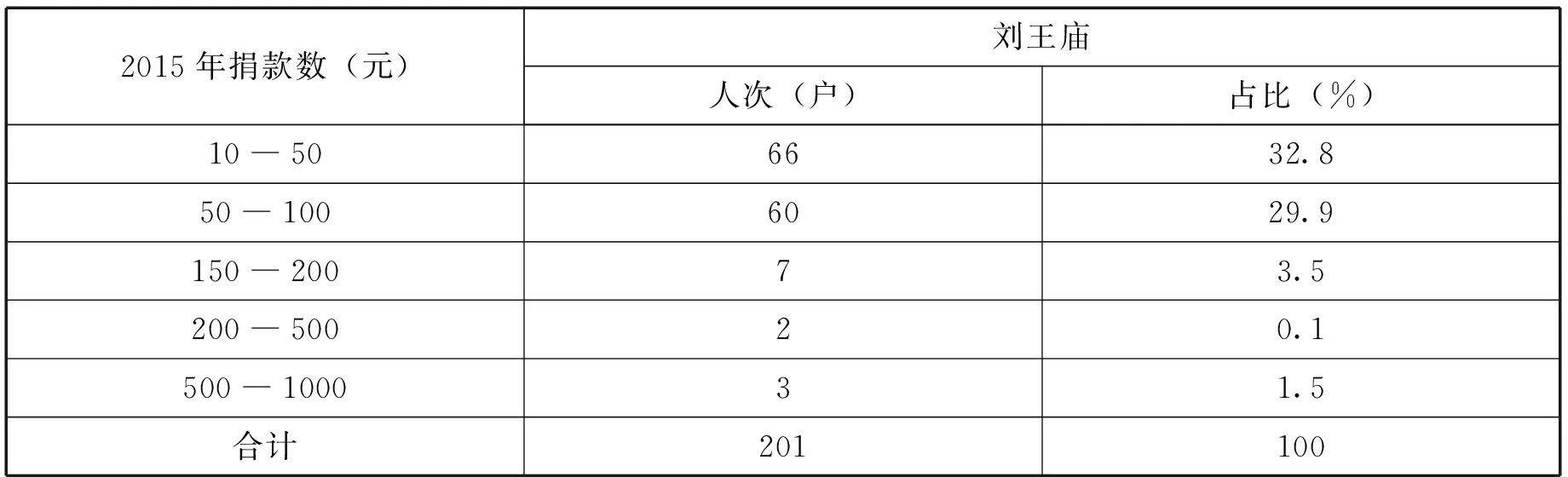

表1 刘王庙的捐资情况

从刘王庙的捐助情况我们发现,在捐助的分类中,10至50元的捐助人数最多,100元以下的捐助人次超过一半,可见庙宇的信众范围。

而有关建庙的合法性问题也存在争议,古时,江村的村庙都建于“圩”的边缘,“圩”内无庙宇,文革时期,庙宇全部毁坏,后来部分被征用为仓库,部分被归为农民自留地,由于利用率不高,“借身人”与“圩”边缘村民交换,用以建庙。“借身人”与村委会协商是不断强调古庙用地的旧有渊源,后逐渐妥协、默许。至此,“借身人”通过民众对神祇的信度和敬畏之心,获得了庙宇重建资金,又通过旧有文化的渊源游说了村委会,整个过程“借身人”将信仰意识与经济理性完美融合。

刘王神信仰以神祇的法力之名,将具有同样信念的信仰者组织起来,通过对不同层别的信徒“传道布道”,更紧密地把他们凝聚起来,使其成为一个相对更加稳固的组织,而这其中庙宇的重建也成为了进一步延续和巩固刘王信仰的重要契机。

(三)仪式的规制化

宗教现象分为两个基本范畴:信仰和仪式。信仰是舆论的状态,是由各种表现构成的;仪式则是某些明确的行为方式。这两类事实之间的差别,就是思想和行为之间的差别。[5](P44)群体性仪式活动则是广大信众与其所信仰的神明之间沟通的重要行为方式。

据老人们述说,旧时刘王会的举办时间一般为三天,即农历的正月初三、初四初五,演戏、集市等通常在初三已开始。因为每年农历正月初五是刘王老爷的生日,庙会定这天为刘王迎神日,这一天庙里进香的许愿者,人山人海。村里的老人们回忆说,过去的庙会主要包含了祭神、游神仪式和集市交易三个方面。首先是祭神,多是通过表演的方式,目的在于酬谢过去一年神的庇佑,多是歌舞、杂剧等形式,娱神娱人。二是游神仪式,游神以一个自然村为单位,村里挨户轮到的要做祭碗、祭盘供戏班子的饭菜,估摸着猛将神快到的时候,还要用鸡、鸭、猪款待客人、村民。游神仪式在正月初五,抬猛将巡村谓之“贺年”,每到一村,要绕村一圈,放鞭炮。初六,猛将巡湖,把抬着的猛将神像左右摇晃,称为“逛会”逗乐。最后还举行猛将“抢会”,村中小猛将集中,当头人将摇动黄色大旗,各村人立即背起当村的小猛将,飞奔而下得第一者,将猛将会里的大猛将抬着绕各村巡行一周,最后将之供奉于自己的村子上,引以为荣。[6](P23)三是集市交易,旧时,在刘王会这几天,村庄上或有些村民携货而来,摆摊易货,这时的刘王会成为了临时的商品交易地。

可见,旧时刘王会高潮迭起,热闹非凡,而且深受百姓喜爱,深深地扎根于乡民内心深处。然而,随着国家宗教政策的调整和社会环境的改变,信仰的负面作用被放大,刘王信仰逐渐衰落隐匿,刘王会进入了长久的“休眠”时期,但他仍然存活在民众的记忆中。

2000年,江村的刘王神信仰组织在“借身人”的带领下重启刘王庙会活动,并于当年庙会“复生”。笔者以2016年8月11日(农历七月初九)实地考察的情况,来讲述刘王会的现场情况,对当下“创造性”的刘王会仪式具体展开描述。

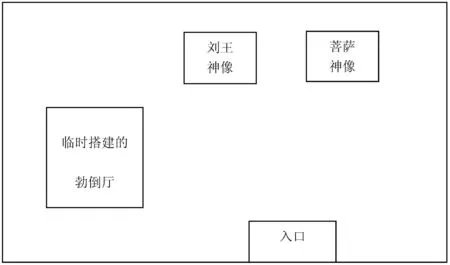

夏季的刘王会是江村当地及附近民众盛大的迎神集会,通常在农历七月初九,会期只有一天,较以前已经大为缩短。刘王会上的表演多以口头叙事的形式展开,包括赞神歌手演唱赞猛将神歌,民间社团演唱猛将宝卷,表演赞神舞等。这里,就刘王会祭祀场所的大致布局描绘如下:

图1 刘王会祭祀场所的大致布局

(注:“勃倒厅”指由可拆装的木柱子、梁架搭成框架,再盖上竹篾编织成的“笪子”的临时棚屋)

殿内空间不大,刘王老爷供奉于殿堂中间,旁边是菩萨神像,按照民间“逢神就拜,逢庙就进”的习俗,到场的民众无论是否信仰刘王神,都会祭拜刘王老爷,因而跪拜神祇的人络绎不绝,呈现热闹非凡的场景。祭祀神前面有一张长形桌子,上面摆放着供奉神灵的三牲、香烛、瓜果等祭品。

在临时搭建的勃倒厅,人也非常多,有两鬓斑白的老奶奶,有中年妇女,有小孩围绕着厅内的两张大圆桌。一位来自黎里镇的优秀民间艺人正在表演丝竹宣卷,通常在表演一首完整的宣卷后会自己离开。

刘王会活动中,唱赞神歌是整个活动的亮点,“借身人”请来和尚敲忏、念经、唱赞歌。赞歌的内容表达对神道的崇敬。据赞歌者说,刘王赞歌的本子名原来叫《刘王二爷》,一直保存到“文化大革命”被毁,目前的这本叫《刘王宝忏》,只有七字句的唱词。由于敲忏、唱赞歌等文化因素的契合,使得长期缺失的文化精英被唤醒,也使得“告别”已久的刘王会得以重生,在此过程中,他们发挥主观能动性,对刘王会中的“敲忏”、“赞歌”重新塑造包装,发挥自身在这方面的优势,逐步构建了个人的社会网络,提升了社会地位,同时也获得一定的利益。

在寺内的空地,有信众自发排演的舞龙,红衣彩绸,敲锣打鼓,好不热闹,将刘王会的展演推向了高潮。

这种借以酬神的传统,上演传统戏剧,唱赞神歌,无疑为单调、枯燥的民间文化生活注入了活力,起到了一定凝聚人心和文化认同的功能。通过群体性的祭祀活动,使人们在当下的时空中产生共同的心理体验和情感,并升华为共同的信仰和意识,从而把一个个分散的个体粘合为一个整体。[7](P105―117)

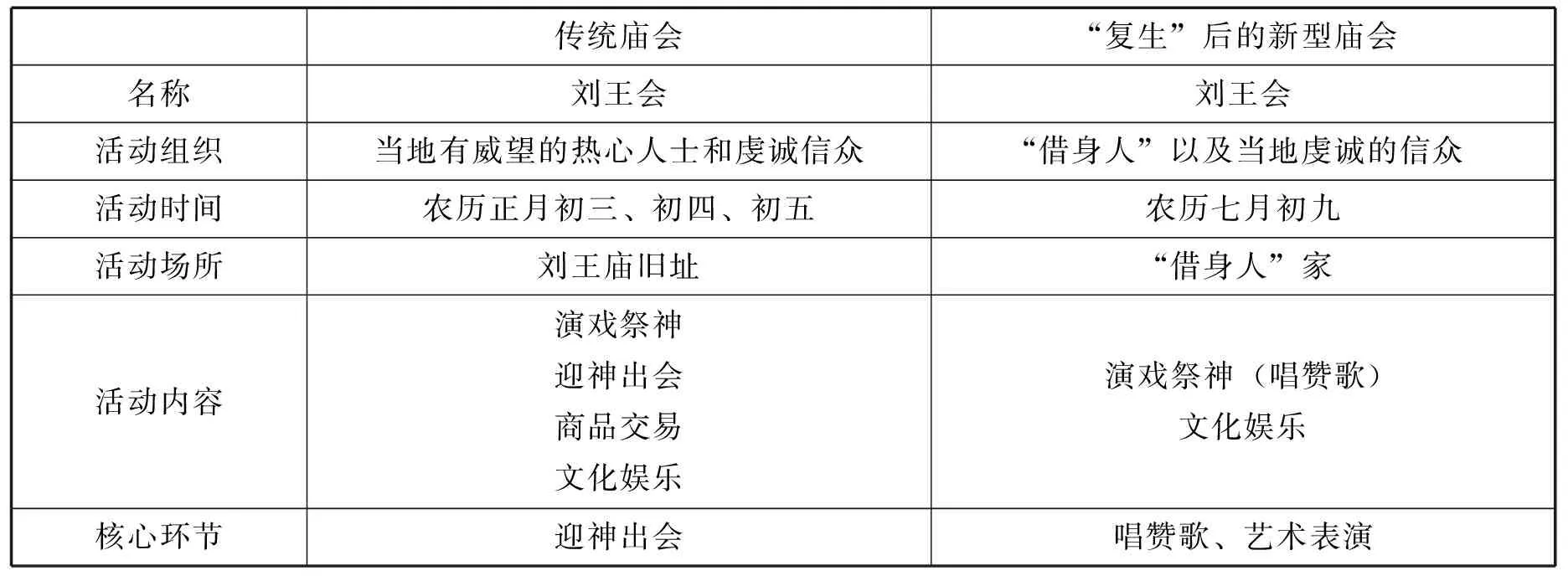

刘王会作为江村的特色庙会文化逐渐恢复和发展,并且每年举办一次。经过实地田野并查阅相关资料,“复生”后的刘王会与传统庙会在名称、举办时间、地点、内容、庙会环节、表现形式等诸多方面都有了明显的变化。

表2 2016年举办的刘王会与传统时期的刘王会比较

四、刘王神信仰“再造”的逻辑分析

(一)乡村集体记忆的激活:江村刘王神信仰“再造”的起点

“庙会、祭祀、道士、村庄、村民,这些行动与行动、行动者与行动者之间的联结、交换和互动,建构了村落社会的集体记忆。”[8]新中国成立初期,政府运用国家权力工具,以全面强制取缔的姿态严密控制了乡村信仰,庙会荡然无存,“四旧”、“封建迷信”等政治话语将民众的日常生活与庙会及信仰活动隔离。此时江村对刘王会的“集体记忆”沦为了“隐藏的集体记忆”。20世纪90年代末期,江村民间信仰逐渐“复活”,诞生了“借身人”群体,这一群体通过托梦、附身等说法将“隐藏性集体记忆”逐步唤醒、激活,其中以刘王信仰最为典型,江村村民对于刘王神“地方知识”的理解与共识再通过“借身人”的游说以及村落民间权威等积极推动,关于刘王神信仰的记忆由个体行为很快转化为了江村的集体性实践。由此,江村刘王信仰由尘封的记忆回归到现实,并融入村民的日常生活中。

(二)主流意识形态及其价值取向调试:刘王会“再造”的驱动力

民间信仰作为一种“草根文化”,有着顽强的生命力。从信仰的诞生之日起到今天,有其独特而漫长的演变轨迹。面对社会转型,原有的旧传统的需求方式或供应方式发生相当大且迅速的变化时,信仰自身爆发了很强的适应能力和对传统的“再造”能力。也正是这种对传统的“再造”能力,实质上这是一种传统的再造与创新,这种再造总是与特定的区域背景联系在一起,并呈现出不同的特征。[9](P300)

就这个角度看,刘王神信仰变迁在不同历史时期所做的不断调整和适应主要体现在:信仰的发展时期,领导班子的成立,体现信仰逐渐走向规范化,其作为一种社会组织结构,通过神祇的法力,将具有同样信念的信仰者组织起来。并且通过对不同层别的信徒“传道布道”,更紧密地把他们凝聚起来,使其成为一个相对更加稳固的组织,而后的庙宇重建也成为了进一步延续和巩固刘王神信仰的重要标志。另外,这一时期国家的“弱在场”也为信仰的发展提供了更多可能和空间,面对国家给予的有限空间,信仰结合自身特点做了调试与适应,创造性恢复信仰仪式,不仅为信众提供超验性生活,也丰富了信众的生活。客观上,为传统乡村再造传统营造了社会环境和成长空间,成为刘王神信仰“再造”的驱动力。

(三)国家经济制度变迁与乡村经济群体壮大:江村刘王信仰“再造”的根本力量

“单纯用政府意识形态工作和文化政策的变化来解释传统的复兴,是不充分的。”新中国成立以后,计划经济的确立和人民公社集体经济的实行,使农民、土地、乡土社会的一切被纳入国家计划范围内,农民几乎没有私领域空间,这种集体经济制度的安排,对广大人民生活的方方面面予以控制,尤其是在文革时期,大力宣传无神论和革命进步的思想理论的精神控制。这些都从根本上剥离了民间信仰生存的土壤。改革开放后,实行家庭联产承包责任制,分田到户,恢复家庭为基本单位的承包方式,使广大农民从“集体人”变为“个体人”,这样的转变使得农民拥有更多的私人空间和时间,同时抵抗风险的能力下降,使得民间信仰生存的土壤得以恢复。随着改革的深入和市场经济体制确立,农村经济得到快速发展,村民生活水平不断提高,并且出现了一批乡村经济精英。例如,信仰领导班子中的“借身人”、庙长、寺庙出纳、管理寺庙安全的专职人员等,他们在政治资本、经济资本和文化资本上相较普通民众具有优势,加上这些“借身人”早期都有在外乡打工、闯荡经验,对风险和危机有更深的感受。在这层意义上,他们对于神灵的精神支持愿望较普通民众更加强烈。而且在访谈中我们得知他们中的大部分人都有家里人在基层权力机构工作的经历,一定程度上实现了“官民结合”,这对刘王会的恢复和刘王庙的重建都起到推动作用。