新时期吉林省产业结构调整对策研究

2018-11-07徐卓顺

徐卓顺

(吉林省社会科学院 软科学研究所,吉林 长春 130033)

产业作为经济发展的载体和核心,其结构和水平决定了一国或一地区的经济发展速度、规模和质量。吉林省作为东北老工业基地,是进入计划经济最早、退出最晚的地区,致使其经济发展囿于畸形的产业结构和低水平的产业格局。2014-2015年连续两年,吉林省经济增速持续回落,分别降至6.5%和6.3%,远低于早年8%以上的增速。2016年,吉林省经济增速虽略有回升,达到6.9%,但在全国32个省(市、自治区)中排位25。①可见,吉林省经济发展面临的下行压力依然较大,部分行业生产经营仍旧困难。

为了推进东北老工业基地跳出产业陷阱,在2016年东北再振兴会议上,中央提出:将产业朝中高端化发展、提升自主创新能力、促使重点行业具有国际竞争力等列为产业发展目标。[1]这不仅精准把握了老工业基地振兴思路,也锁定了破解产业难题的方向。中国共产党十九大报告也指出:“必须把发展经济的着力点放在实体经济上,把提高供给体系质量作为主攻方向,显著增强我国经济质量优势,……要支持传统产业优化升级,加快发展现代服务业,瞄准国际标准提高水平。促进我国产业迈向全球价值链中高端,培育若干世界级先进制造业集群。”这对产业结构调整提出了新要求,确定了产业结构调整的新方向,明确了加快形成产业结构与资源节约、环境优化共同发展的新目标。吉林省要抓住此轮振兴机遇,抓住供给侧结构性改革的契机,进一步激发内生动力,转换发展动能,特别是在产业结构调整上加大力度,从战略性、整体性的视角科学论证、认真研判,实现产业结构优化,保障经济有效平稳发展。

一、吉林省产业结构调整现状

(一)吉林省产业结构调整程度

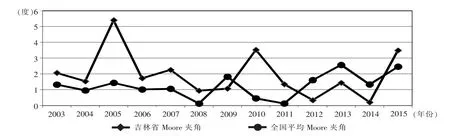

吉林省产业结构调整幅度显著大于全国平均水平,三次产业结构变化度呈现明显的阶段和波动变化的特点。选取2003-2015年吉林省产业结构变化数据②,利用约翰·摩尔(1987)提出的Moore结构变化值测定吉林省产业结构变动程度[2],采用环比计算出十年间吉林省各时期的产业结构变化值(见图1)。可以看出:2003-2015年,吉林省产业结构变化Moore夹角值达到8.37度,可以说东北振兴十年间,吉林省产业结构正在按专业化方向加速变动,其中,2003-2004年为东北振兴初期,吉林省产业结构调整幅度加大。第一产业向二、三产业流动,二、三产业从业人员比重增加,二、三产业发展比较迅速,产业结构有所优化。2005年,吉林省产业结构调整幅度变小。第二产业结构加重,且以传统工业为主,重工业比重大,第三产业结构缩窄。2006-2007年,吉林省产业结构调整幅度持续增长。第三产业比重维持在一定水平,而且金融、信息、技术、咨询等行业发展有所提升。2008-2009年,吉林省产业结构调整幅度降低。第二产业比重维持在较高水平,第三产业比重下降。2010年,吉林省产业结构调整呈现大幅上升态势。吉林省第三产业比重虽有所下降,第二产业比重大幅攀升,但第二产业内已由原始的工业为主向发展高新技术产业、基础产业转变,第二产业内产业结构向好。2011-2012年,吉林省产业结构调整幅度逐渐降低。此时,吉林省产业结构仍处于不断调整过程中,但调整的幅度降了很多。2013年略有回升,2014年由于整体经济形势的影响,三次产业调整幅度再次下调,2015年大幅提升,这与全国的调整趋势基本一致。但其整体调整却略低于全国平均水平1.28度,表明吉林省产业结构依然有较大的调整空间,仍需进一步调整。

图1 2003-2015年全国和吉林省Moore结构变化值

(二)吉林省产业结构调整方向

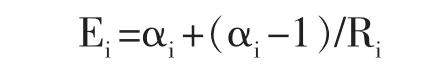

通常,产业结构调整的过程是产业结构向高层次、高附加值转变的过程,这一过程可以用产业超前系数来测算,[3]其公式为:

其中Ei,表示第i个产业超前系数,αi是第i个产业的当期份额与基期份额之比,Ri是同期经济平均增长率。若Ei大于1,则表示i产业超前发展,反之,则表示i产业发展是滞后的。以2004年为基期,按照上述公式求得吉林省2005-2015年三次产业的结构超前系数,结果见表1。

从表1可以看出,2005-2015年十年间,吉林省第一产业发展滞后,且其所占比重呈下降趋势。同期,吉林省第三产业在2006年表现出了超前发展态势,随后持续滞后,但其所占比重呈现上升趋势,因而,第三产业发展滞后的趋势有所减弱,至2015年已经实现小幅超前发展。在此期间,由第二产业的超前系数可以看出,第二产业是存在超前发展的,而且由于第二产业所占比重持续增长,使其超前系数不断增加,但至2015年由于第三产业的快速发展,第二产业占比下降幅度加大,超前系数有所减弱。可见,吉林省产业结构调整是明显的,产业结构已由二一三型转变为二三一型,并且随着经济的不断发展,加之政府的支持和引导,第三产业发展势头强劲,产业所占比重依然持续上升,产业结构得到了进一步优化,但第二产业比重及其超前系数依然远大于第三产业,说明吉林省产业结构仍需持续调整。

表1 2005-2015年吉林省产业发展超前系数

(三)吉林省产业结构调整速度

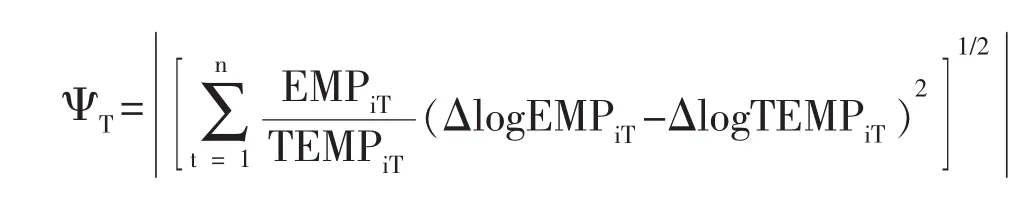

测度产业结构调整速度通常用Lilien指数模型(Kuznets&Kaldor,1973)、Moore值测定法(西蒙,1978)和产业结构变动K值指标(靖学青,2008)等等。此处运用Lilien指数模型,该模型是将劳动生产率的增长作为指标来衡量产业结构调整,即利用劳动力在各产业间的转移来测定。[4]其计算式为:

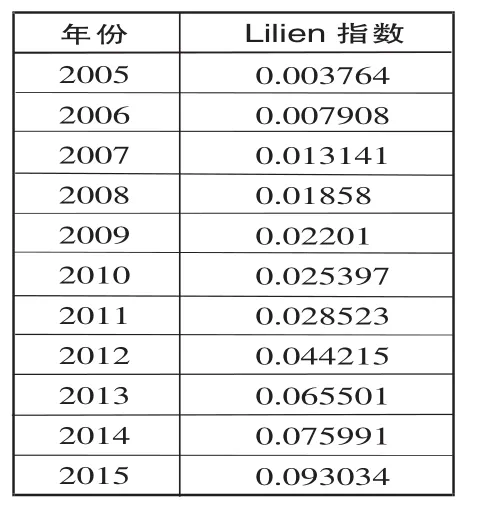

其中,i代表三大产业,EMP代表每个产业的就业人数,TEMP是总就业人数。据此计算得到的2005-2015年吉林省产业Lilien指数结果(见表 2)。

模型分析中使用的变量选取可能对中国乳制品进口需求价格弹性产生影响的两个变量:乳制品进口价格、国内GDP指数。

上述数据显示,吉林省产业一直处于结构调整中,2007年开始调整速度加快,这与2006年“十一五”规划纲要中提出的有关推动东北地区等老工业基地振兴战略有关。“十一五”规划纲要的制定,促使东北振兴战略向纵深推进,促使产业加快其转型速度。近两年调整速度进一步加快,但依然远低于1,表明吉林省产业结构仍需进一步调整。

二、吉林省三次产业结构存在的问题

(一)三次产业产值与就业比重不匹配,劳动力向二、三产业转移不足

劳动力在产业间的分布应随着经济的发展、产业结构的调整而转变。吉林省第一产业产值比重逐年下降,随着第一产业产值的下降,劳动力应从第一产业转移至二、三产业,而吉林省第一产业劳动力转移不足,农村剩余劳动力向二、三产业转移存在障碍。在2003-2015年间,吉林省第一产业就业比重一直维持在40%左右。第二产业的就业比重上升缓慢,维持在较低的20%左右,仅由2003年的17.4%升至2015年的23.2%,且第二产业就业比重增幅显著低于其产值比重的增幅。第三产业就业比重则由2003年的33.3%缓慢增至2013年的41.4%,仅上升了8.1个百分点(见表3)。劳动力向第二产业转移无法完全跟上工业化发展,阻碍了工业化的进程,而发达国家的历史经验显示,随着工业化的发展,服务业的发展随之深化,只有充分发展工业,服务业才能进入繁荣发展时代。[5]而吉林省第一产业向第二产业劳动力转移的速度缓慢,限制了工业的发展速度,致使工业对服务业的带动作用不足,再加之劳动力直接向第三产业转移不足,这些对于服务业整体水平的快速提升有很大限制。

表2 2005-2015年吉林省产业结构调整速度③

(二)三次产业内及产业间投资结构不合理

吉林省依然较为关注第二产业的投资,而对第三产业的投资不高。2003-2015年,吉林省第一、三产业投资比重下降趋势明显,相对的第二产业投资比重的上升趋势显著。其中,吉林省第一产业投资比重由2003年的7.5%降至2015年的最低点5.0%;第二产业投资比重由2003年的38.7%升至2015年的55.2%,并在2010年实现最高的投资比57.8%;第三产业投资比重由2003年的53.7%下降至2015年的 39.8%(图 2)。

表3 2003-2015年吉林省三次产业就业比重(%)

图2 吉林省产业投资结构时序图

为进一步分析产业内的投资结构,采用“灰色关联度模型”中的“速率关联”评价模型研究吉林省各产业内的行业投资绩效排序。[6](P542,543)吉林省第一产业投资结构存在较严重的偏差,渔业、林业和牧业具有产业贡献比较优势的行业未能成为主要投资行业。三个行业产业贡献度分别高达0.618、0.615和0.612,而实际投资比重却仅为0.014、0.182和0.154;第二产业内投资结构不协调。第二产业内投资以制造业为主,投资比重高达47.69%,但制造业投资与第二产业产值的速率关联度显示,制造业的关联度仅有0.677。而作为产业增长主要动力的建筑业 (关联度达到0.757),其投资比重仅有0.009;第三产业内投资结构不协调。基础服务和传统服务业的投入较大,与之相对应的科技含量高、创新程度大、带动性强的产业投资却相对较低,如信息传输、计算机服务、软件业等。导致第三产业边际产出增长动力不足,呈现出上升幅度下降的趋势(见表4)。

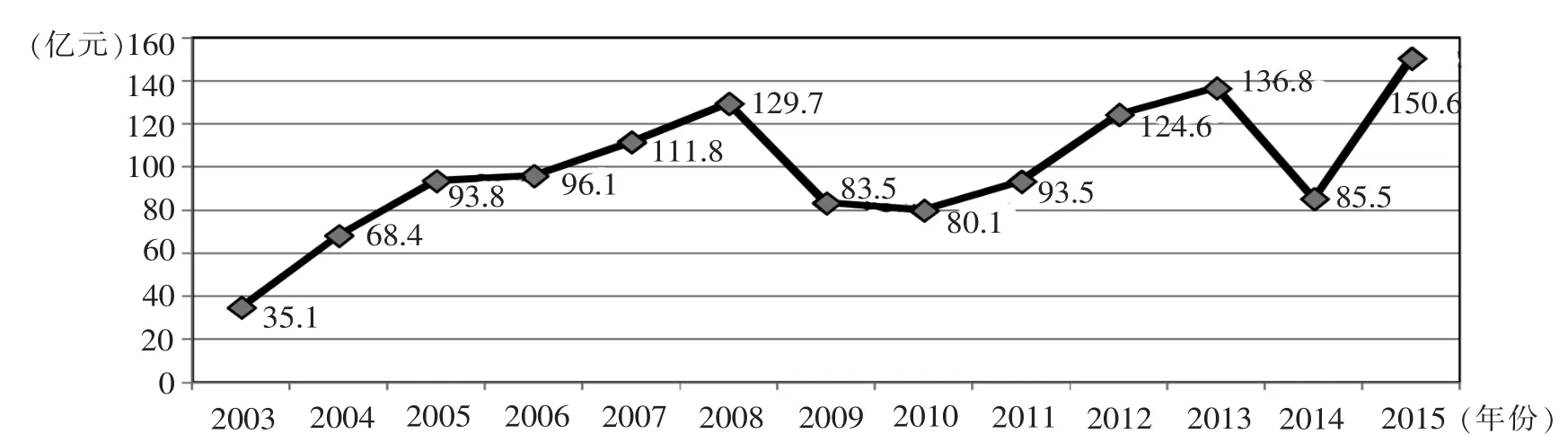

(三)自主创新支持力度不足

科研经费作为自主创新的有力支持,吉林省正日益重视这方面的投入,但由于资金来源途径单一,科技投入仍有不足。东北振兴以来,吉林省科技活动支出总额由2003年的55.1亿元升至2015年的150.6亿元(见图3),年均增长率仅有8.7%,远低于14.9%的经济平均增速,较全国13.4%的科技投入增速也相差甚远。而且,吉林省科技支出在地区生产总值中的比重也较低。2015年,吉林省科技活动支出额在地区生产总值中的占比仅有1.07%,比全国平均水平低了1个百分点。这主要由于吉林省科技经费筹集途径较少,主要来自企业资金,政府投入不大。2015年,吉林省科技活动经费筹集总计141.4亿元,其中政府资金仅有51.2亿元,占总经费的36.2%,企业资金则是政府资金的近2倍,达到88.1亿元,占总经费的62.3%,而境外资金非常少,仅有0.16亿元,仅占总经费的0.1%(见表5)。总体看来,吉林省科技活动经费筹集缺乏有效的统筹规划,资金来源主要依靠企业自身,资金筹措困难,企业研发及自主创新受资金短缺影响严重,造成吉林省产业大多居于产业链前端,产业链偏短,产业附加值低,产业集聚能力差,使得吉林省无法充分将资源优势转化为产品优势和经济优势。

表4 2015年吉林省服务业内部各行业的投资协调性(%)

图3 2003-2015年吉林省科技活动经费支出总额

三、吉林省产业结构调整的对策

(一)推动创新发展,加快产业结构调整

着力提升企业自主创新能力。强化企业创新的主体作用,推动以科技创新为核心的全面创新。重点实施企业技改滚动计划和产品创新滚动计划,培育打造一批核心竞争力强的创新型科技企业、高新技术企业和科技型小巨人企业。鼓励企业加大研发投入,实施重点企业技术创新能力提升指导计划,加大对重点企业技术中心的建设支持力度,完善重点企业技术创新的基础研发条件。支持企业创新产品研发,采用成熟、可靠的新技术、新工艺、新设备、新材料,推动产品质量提升和品种更新换代。

综上所述,叶酸代谢途径中基因位点的突变可以成为唐氏综合征的高风险因素。本研究通过检测孕期妇女叶酸代谢障碍基因位点和唐氏综合征相关临床指标,采用Logistic回归分析基因与唐氏综合征高风险的相关性,筛查了相关突变基因,填补了本地区这一领域内空白,对个性化增补叶酸在降低孕产妇唐氏综合征发生风险上提供了依据,对进一步降低廊坊地区出生缺陷有一定指导意义。

表5 2015年吉林省科技活动经费筹集情况(单位:万元)

加快创新体系建设。通过完善政策扶持体系、推进科技成果转化、组织实施创新发展工程、推进重大项目建设等方式,加快新兴产业建设。鼓励一汽、吉化、大成等龙头企业围绕主营业务方向,引入科技创新,用新技术改造传统支柱产业。将高科技、高水准、高回报的优势产业发展成为现代产业体系的支柱,确保形成产业结构高级化、布局合理化、发展集聚化、竞争力高端化的现代产业体系。

加快创新平台建设。积极建设各类研发平台,重点加强院士工作站、中试中心、产学研合作基地、产业园区、企业技术创新战略联盟等建设。落实国家级装备制造产业示范基地政策,争创国家级企业研发技术中心,积极创建吉林省农机装备技术研发中心。大力建设科技服务平台,建设“一站式”创新服务中心,建立功能完备的科技大市场,实现科技资源集成与共享,为企业科技创新提供有效服务。强化科技成果转化平台和企业孵化器作用,支持科技园和孵化基地建设,提高科技成果的转化能力。

(二)转变发展方式,调整转型升级方向

率先实现农业现代化。早在2015年习近平总书记视察吉林省时就已对吉林省提出,要率先实现农业现代化,争做现代农业排头兵。吉林省应在提升农业综合生产能力、加快农业规模化生产步伐、发展优质农业等方面做出突破。一要增强农业综合生产能力。做好农、工生产对接,将农业产品生产加工产业链延伸,提高产品附加价值。改善农业生产条件,提高生产环节的农机配套比例,加强农业机械化生产效率,进而增强农业综合生产能力。二要加快农业规模化生产步伐。发挥城镇化吸纳农村剩余劳动力的作用,实现农村土地规模化、集群化作业。三要发展优质农业。将生态保护、资源节约与农业生产紧密联系,发展生态保育型农业和绿色循环优质的生态农业。

推进新型工业化。一要加快装备制造业发展。装备制造业作为吉林省继石化、汽车、医药健康之后的又一重要产业,应依托现有优势,促进装备制造企业创新发展,提升装备制造业经济发展规模和效益。二要提升优势产业能级。确保吉林省纺织服装业、能源加工业、有色金属制品业等优势行业继续壮大,进入国家百亿级生产企业行列。三要提升高技术产业生产能力。实现超高密度LED显示屏等9种新产品、碳纤维、有机电致发光材料等新材料规模化生产,扩大新能源汽车的批量生产能力。四要完善工业品牌创建环境,加强工业品牌建设,着力打造特色鲜明的新型工业省。

推进现代服务业发展。一是发展生产性服务业。立足于吉林省的资源禀赋优势,根据吉林省现代化农业发展水平,以及工业发展现状,加快生产性服务发展,提高现代物流业、科技、金融等行业的服务业品质,促进行业良性互动,提升发展速度。二是建立科技引领服务业发展新模式。将科技元素融入服务发展,推动科技咨询、科技贸易等行业的改革创新,扩大科技服务的服务领域,组织服务业企业开展工业化信息化融合对标、评估,建立国家两化融合试点,建设虚拟云平台,推动信息化发展。开发建设智能服务平台,重点推进检验检测、信息服务、企业孵化等公共服务平台建设。三是挖掘城市服务业潜力。加快发展城市高端服务业和现代服务业高端环节,形成与中心城区相适应的高端高质高新化服务业体系。利用城市互联网络,将其与传统行业深度融合,催生服务业新兴业态。

(三)有效引导投资,保持合理投资增长

加大有效投资。有效投资仍是新时期吉林省经济增长的主要力量,扩大有效投资既能发挥对稳增长、强基础的支撑作用,又能发挥对调结构、惠民生的带动作用。一要加大重点领域投资。加快推进生态环保、社会事业、公用设施、能源动力等重点领域投资运营市场化。鼓励社会资本进入现代农业领域,加快新农村建设。二要抓好重点工程建设。抓好工业技改、棚户区改造、伊通河综合治理和百里生态长廊、河湖连通“五大工程”,以及交通、水利、能源基础设施和现代服务业“四大工程包”建设,提升重点项目数量和质量。三要加大新能源产业投入。采取市场主导和政府扶持相结合的方式,加大新能源汽车等产业投资力度。

调整投资结构。一是适度加大农业投资。鼓励科学技术介入农业机械化发展,大力发展现代化农业,加大农业产品的推介投入,促进产业做强做大。二是加大投入产出比高的工业行业投资。加大装备制造业投资,推动建筑业的资源循环再利用,坚持绿色发展。依托长白山药用资源,以及电子、软件、汽车配件等领域产业优势,投资先进适用技术和高新技术,发挥吉林省中医、中药技术和光电子信息产业的比较优势,发展医药和电子信息产业。三是加大贡献度大的服务业投资。将多用于交通运输、公共设施管理等基础和传统服务业上的投资转移至科学技术、研发与金融等投入产出比较大的行业。

(四)提高对外经济发展水平,拓宽产业发展的国际空间

主动融入“一带一路”倡议,提升开放水平。一是加速发展吉林省口岸经济。吉林要打通出海口和陆路口岸,依托口岸,创新经济发展方式,融合科技、旅游、文化等元素,优化全球资源配置。二是促进经济发展的“点”“线”“面”结合。在“点”上发挥省内边境合作区优势,集中招商引资,吸引邻近国家企业,培育新的经济增长点。在“线”上要解决过剩产能,开拓新的市场,寻找新的商机。在“面”上要发挥办好东北亚博览会,发挥博览会平台效应,运用好“大图们倡议”合作机制,制定促进口岸经济快速发展的相关政策,在全省范围内推进跨行政区域产业重组或融合。三是推动东北三省对外经贸合作优势互补。东北三省地域相连,经济结构又极为相近,对邻近的俄罗斯及东亚诸国经贸活动各有优势,在参与“一带一路”建设工作中可以互为平台、互相借鉴、开展合作。借助黑龙江省对俄合作平台和境外园区“借船出海”,打造三省中蒙俄经济走廊,促进东北三省对外经贸共同发展。借助东北亚博览会平台,东北三省联合推荐各地优势产业,形成优势互补,推动企业向外发展。

注释:

①数据来源:国家统计局网站,www.stats.gov.cn。

②数据来源:国家统计局网站,www.stats.gov.cn,以及《吉林省统计年鉴》(2004-2016年)、《2016年吉林省统计公报》,下同。

③Lilien指数值越大,代表T时间内劳动力在各个产业内再分配速度越快。