产业集聚、产业结构优化与企业生产率

2018-11-01胡浩然聂燕锋

胡浩然 聂燕锋

摘要:本文使用1998—2007年的中国工业企业数据和开发区数据,研究开发区内产业集聚效应与结构优化对企业生产率的影响。研究发现:①设立开发区的地区企业生产率更高,集聚效应有助于提升产业生产率,但是产业结构优化过程抑制了生产率。②考虑到产业集聚效应和结构优化相伴而生,其对企业生产率提升存在协同效应,其趋势是先下降后上升,呈现出“”形特征。经济集聚过程中存在负向的拥挤效应,前期拥挤效应相对更大,但是随着时间的延长,集聚效应和产业结构优化使得正向效应增大,总的净效应增大。③其协同效应在区域间存在显著差异,东部地区比中西部地区拐点出现的时间早一年,和地区经济发展水平有关。本文建议合适的政策应当持之以恒和因地制宜,积极主动的政府指导可以减小拥挤效应。

关键词:开发区;产业集聚;产业结构优化;拥挤效应

文献标识码:A 文章编号:1002-2848-2018(04)-0039-09

一、引 言

设立开发区是国家政策的一种具体形式,是地方经济增长的重要推动力和区域协调发展的有力平衡器,在中国经济快速崛起过程中起着重要作用[1]。而产业政策的实施能否达到预期效果,成为学界关注的重要问题①。作为政府协调和优化资源配置的重要手段,产业政策运用得当有利于产业创新效率的提升[2],促进产业结构优化[34],加强产业内部的竞争,促进资源的优化配置,从而有利于企业生产率的提升[56]。不合理的产业政策不仅会降低企业投资效率[7],同时也可能带来经济发展的效率损失[8]。

但是,政策的发挥会受到其他因素的制约,例如要素禀赋结构[3]、地方的市场化程度和地方政府的能力[4]等。经济发展过程中,产业集聚效应和结构变化相伴而生,其对企业绩效的影响不但要考虑本身影响,更要考虑其相互影响。具体到开发区,区内相关产业聚集,而集聚效应往往形成劳动力匹配、中间品共享和知识交流三种外部性[9],集聚效应可以实现要素的高效匹配,促进资源的优化配置,使得产业结构得以优化和升级[1011],对产业生产率的提升产生积极作用[1214]。相反,企业可能出于获取“政策租”目的进入开发区,造成产业政策的拥挤效应,随着时间的延长,地区相关要素互动加强,从而发挥开发区的集聚效应[15]。对生产率的影响取决于开发区内正向集聚效应、负向拥挤效应以及产业结构变动对集聚效应的影响。

本文具体以开发区样本为例,研究发现:①设立开发区的地区企业生产率更高,产业集聚效应有利于产业效率的提升,产业结构优化对生产率起到抑制作用。②产业集聚效应和结构优化的交互作用有利于提升开发区企业生产率,但其趋势是先下降后上升。③交互作用的时间趋势存在地区差异,东部地区拐点出现的时间要早于中西部地区。政策实施应当因地制宜,同时中西部地区经济相对落后,应当增大政策扶持力度。

本文可能的边际贡献在于:①我们将产业集聚和产业结构优化因素同时考虑在其中,经济发展过程中二者相伴而生,但是已有研究较少将二者联系起来。我们主要研究其相互间的协同作用对企业绩效的影响。②区域因素是要考虑的重点,东部地区拐点出现时间较中西部地区大约早一年,这提示我们区域经济发展水平差异影响了政策效力。我们使用县域和企业层面的数据,使得研究层面更为细化,也便于发现微观机制。下文的结构安排:第二部分是文献综述;第三部分为数据整理和模型设定;第四部分是变量说明;第五部分是实证检验;最后是结论和政策建议。

二、文献综述

(一)關于产业集聚和结构优化的研究

开发区可以完善交通、通信和环保等相关基础设施,优化融资、税收、法律和服务等软环境,吸引关联企业的集聚。但是产业集聚是把双刃剑,存在促进企业生产率提升的正外部性[1617],也存在负的“拥挤效应”[18]。有学者认为产业集聚具有高拥挤效应和低技术外部性[19]。唐诗等[2021]认为开发区实施的主导产业政策虽然有利于本地相关产业企业的成长,但是过度的产业政策和要素转移会产生拥挤效应,从而可能对相邻城市的产业发展产生抑制作用。有学者从产业内集聚和产业间集聚两方面研究,发现两种产业外部性均有体现,并且产业内集聚效应大于关联产业集聚效应[2223]。

产业结构变化是经济增长的本质要求[24],已有研究大多是围绕经济增长而展开的[2427],产业结构优化不仅有利于经济增长[28],降低经济增长的波动[24],而且有利于实现地区间经济的平衡发展[2930]。刘伟和张辉[26]研究发现,虽然产业结构变迁有利于经济增长,但随着市场化程度的提高,产业结构变迁对经济增长的促进作用会减弱,而技术进步的影响逐渐得到体现。政策可以促进制造业产业结构调整,当设置符合地区比较优势的目标行业时,开发区政策才会发挥积极的作用[1]。

(二)集聚效应和结构优化相伴而生

产业集聚会促进区域内部的激烈竞争,实现技术进步、增强产业竞争力,也有助于实现地区产业结构升级和优化[1011]。学者认为具有前瞻性产业政策的制定和实施,可以发挥技术研发的集聚效应,发展主导产业和加速技术创新,实现地区产业结构升级[4]。有学者从经济功能区视角研究发现,初期区内外产业结构差异不明显,但随着要素不断向区内集聚,要素配置效率逐步提高,产业结构优化会提高企业生产率[3132]。产业结构影响城市的最优规模,产业结构偏向于服务业会吸纳更多就业,提高城市的最优规模水平[33],在城市达到一定规模后,能发挥出产业结构优化的积极效应,提高城市规模扩大的边际收益,进而促进城市生产率的提升[33]。

针对已有研究,我们进行了细致的梳理和挖掘。经济发展过程中产业集聚和结构优化相伴而生,表面上看二者对企业生产率都会产生影响[16,24],但是其交互作用才是对经济影响的内在机制,有研究和我们的观点比较相似[31],但是这样的研究相对较少,特别是对中国普遍存在的开发区,工业企业数据和开发区数据给我们的研究提供了可能。

三、数据整理和模型设定

(一)开发区数据整理

设立开发区是国家政策的一种具体表现,从1984年到2006年我国共设立了222个国家级开发区。2007年3月发布的《中国开发区审核公告目录(2006)》,对国内开发区情况进行了标准化记录。国家级开发区和其他级别的开发区存在着巨大差异,在批准机构上存在明显的不同,在政策优惠方面,所得税的优惠程度是最大区别[34]。国家级开发区的审批单位是国务院,其他为地方政府,我们将研究范围缩减到国家级开发区。《中国开发区审核公告目录(2006)》详细记载了2006年及以前的开发区基本情况。我们进一步得到2007年国家级开发区设立情况,共有3个国家级开发区,但是这几家实际上在2007年之前已经存在,并不能算是新设立,本文将其剔除处理

宁波国家高新技术产业开发区,前身是宁波市科技园区,始建于1999年7月。1992年3月,国务院批准洋浦设立国家级经济开发区。2007年9月,国务院批准在开发区内设立海南洋浦保税港区。赣州出口加工区于2007年5月9日国务院批准设立,位于1990年7月成立的赣州经济技术开发区。

开发区目录所披露的信息包括开发区级别、所属省份、开发区类别、批准机关、批准时间、核准面积和主导产业等信息。为了和工业企业数据库匹配,我们根据开发区名称等信息,查询其所在的县域地区,然后通过区县代码一一匹配。

(二)工业企业数据整理及生产率的测算

中国工业企业数据库的数据量巨大,处理方法比较复杂,本文借鉴已有研究进行处理[35]。本文对行业代码进行了匹配,在样本期内,国民行业分类标准发生了变化,2002年以前使用的是国民经济行业分类(GB/T4754—1994),以后使用的是GB/T4754—2002行业分类标准,为了使得行业代码保持一致性,本文将分类标准统一为GB/T4754—2002。本文根据中国国家统计局网站公布的历年行政区划代码,将工业企业数据库的地区代码统一转化。

工业企业数据涵盖了全部国有企业和产品销售收入在500万元以上的非国有企业,行业范围为规模以上制造业企业。我们剔除总资产、工业增加值、固定资产净值等变量缺失的数据。对于员工人数少于8人,总资产小于流动资产,总资产小于固定资产净值,累计折旧小于当期折旧等不符合会计规则的数据进行剔除。

对于全要素生产率(TFP)的测算,传统测算方法为索罗残差法(Solow residual),但是可能产生内生性问题和样本选择偏差问题。现在大多文献采用Levinsohn和Petrin估计方法(简称LP法)[36]及Olley和Pakes半参数估计法(简称OP法)[37]。我们将使用LP法计算的全要素生产率记为TFP_LP,使用OP法计算的全要素生产率记为TFP_OP。相应的平减指数根据Brandt等[35]方法获得。本文将TFP_LP作为主回归解释变量,并使用TFP_OP进行稳健性检验。

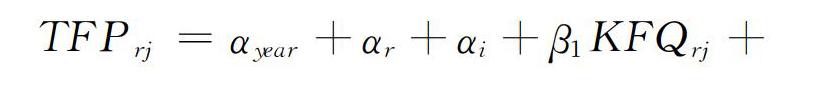

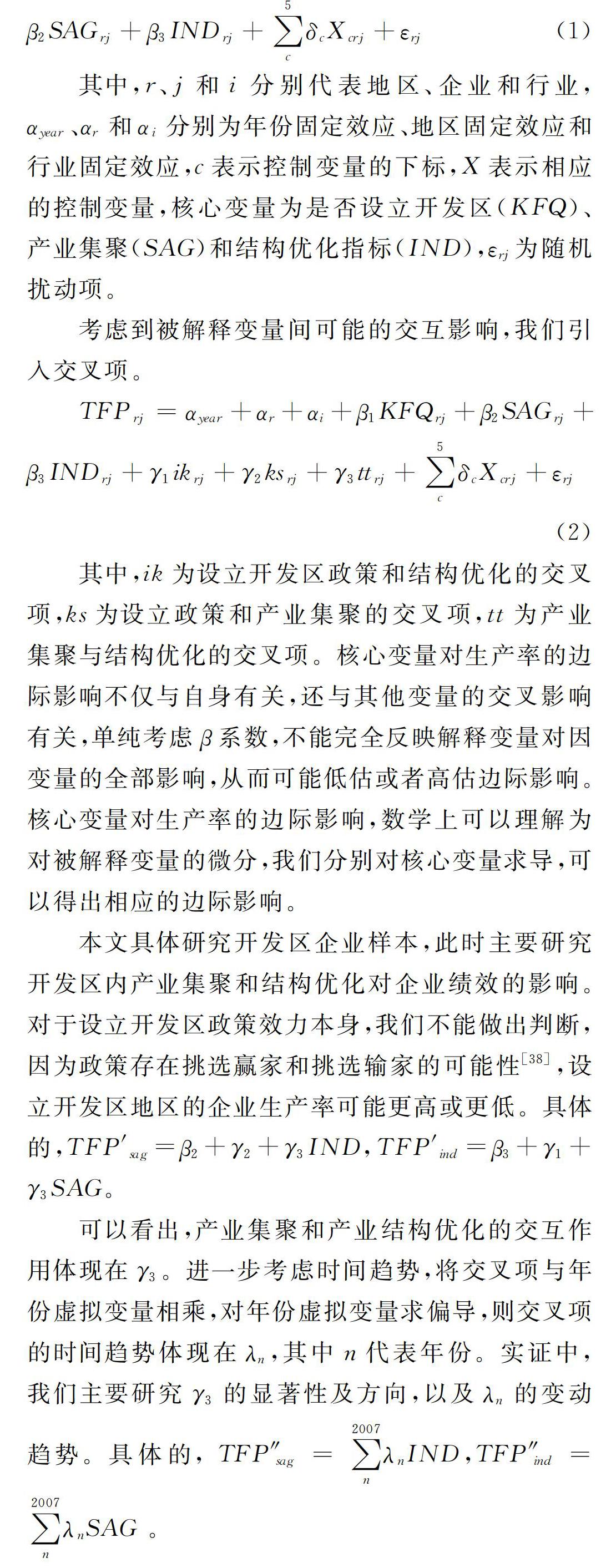

其中,ik为设立开发区政策和结构优化的交叉项,ks为设立政策和产业集聚的交叉项,tt为产业集聚与结构优化的交叉项。核心变量对生产率的边际影响不仅与自身有关,还与其他变量的交叉影响有关,单纯考虑β系数,不能完全反映解释变量对因变量的全部影响,从而可能低估或者高估边际影响。核心变量对生产率的边际影响,数学上可以理解为对被解释变量的微分,我们分别对核心变量求导,可以得出相应的边际影响。

四、變量说明

(一)政策指标

本文参照张国峰等[39]的方法构建指标。现有的衡量指标大多以开发区成立时间、开发区数量、开发区总面积来构建,本文认为开发区数量和面积可以衡量截面数据,但是不能很好地衡量产业政策随时间的边际变动,而且即使构建指标也不能很好地衡量实际政策效力的线性变化,因此本文以地区是否设立开发区来衡量,设置虚拟变量KFQ。如果县域地区r在t年设立开发区记为1,否则为0,主要衡量产业政策实施前后的变化。

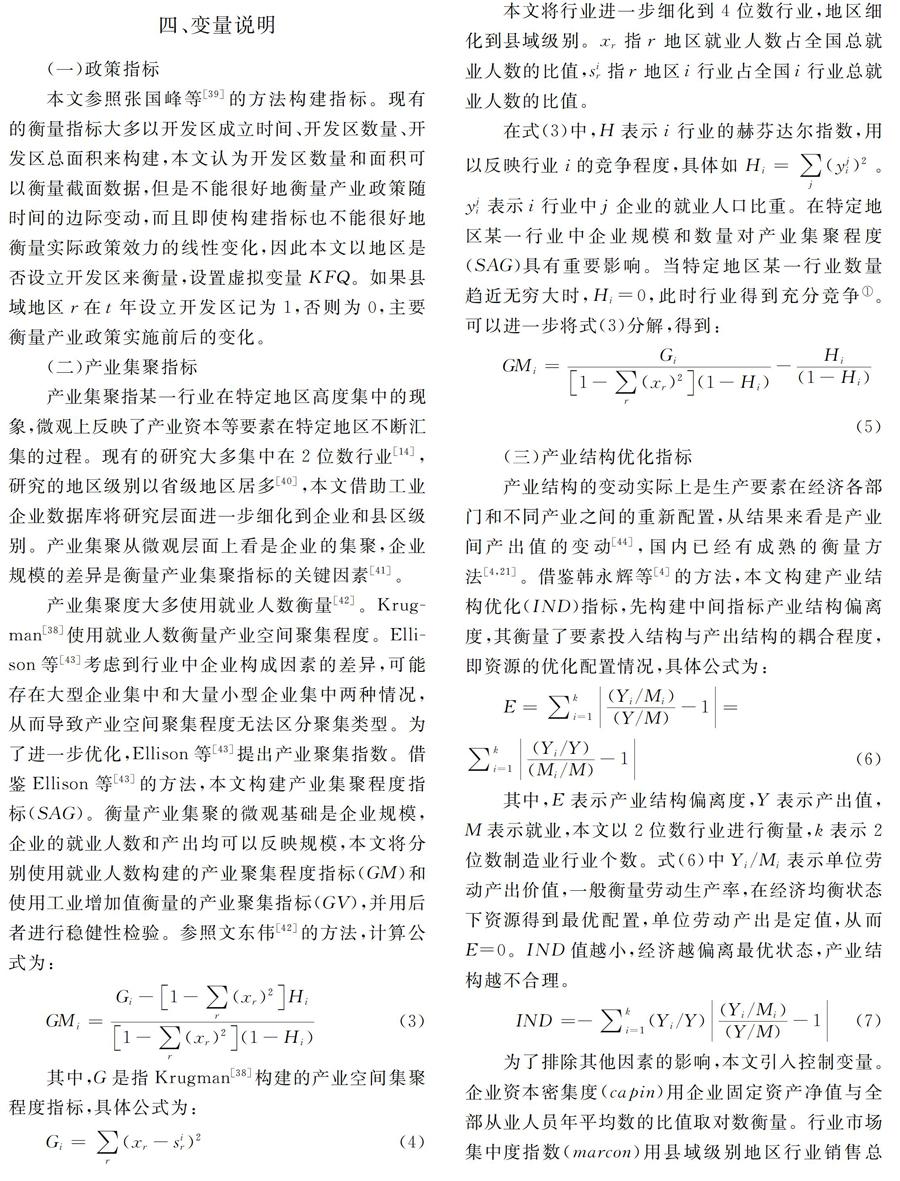

(二)产业集聚指标

产业集聚指某一行业在特定地区高度集中的现象,微观上反映了产业资本等要素在特定地区不断汇集的过程。现有的研究大多集中在2位数行业[14],研究的地区级别以省级地区居多[40],本文借助工业企业数据库将研究层面进一步细化到企业和县区级别。产业集聚从微观层面上看是企业的集聚,企业规模的差异是衡量产业集聚指标的关键因素[41]。

产业集聚度大多使用就业人数衡量[42]。Krugman[38]使用就业人数衡量产业空间聚集程度。Ellison等[43]考虑到行业中企业构成因素的差异,可能存在大型企业集中和大量小型企业集中两种情况,从而导致产业空间聚集程度无法区分聚集类型。为了进一步优化,Ellison等[43]提出产业聚集指数。借鉴Ellison等[43]的方法,本文构建产业集聚程度指标(SAG)。衡量产业集聚的微观基础是企业规模,企业的就业人数和产出均可以反映规模,本文将分别使用就业人数构建的产业聚集程度指标(GM)和使用工业增加值衡量的产业聚集指标(GV),并用后者进行稳健性检验。参照文东伟[42]的方法,计算公式为:

为了排除其他因素的影响,本文引入控制变量。企业资本密集度(capin)用企业固定资产净值与全部从业人员年平均数的比值取对数衡量。行业市场集中度指数(marcon)用县域级别地区行业销售总额与总销售额比值的平方和来衡量。市场化程度(marind)用县域级别地区2位数行业中外资企业工业总产出占地区总产出的比值来衡量,本文根据工业企业数据库中企业登记注册类型,将港、澳、台商投资企业和外商投资企业都看作外资企业。企业年龄(age)用企业实际存在的时间跨度衡量。工资支付能力(wage)用企业应付职工薪酬与从业人员年平均数的比值来衡量。除此之外,本文设置年份的虚拟变量,通过与核心解释变量做乘积来考察动态影响。

五、实证检验

(一)基本回归

我们首先使用随机效应和固定效应模型进行回归,回归结果见表1。可以发现,设立开发区的地区企业生产效率更高,产业集聚起到提升企业生产率的作用,但是产业结构优化的回归系数显著为负,单独看产业结构优化不能提升企业生产率。

研究表明,开发区内随着产业集聚程度的加深集聚效应逐渐显著,有利于地区经济发展[13,17]。产业结构变化是经济增长的本质要求[24],产业结构优化不仅有利于经济增长[28],还可以降低经济增长的波动。经济发展水平相对很高,产业结构处于相对均衡的状态,即实现各产业协调发展,要素得到充分流动和匹配,资源处于最优化状态。但是经济集聚过程中,产业结构发生巨大的变化,在经济发展初期,产业结构可能先变差。特别是政策驱动下,地区具有比较优势的产业率先发展起来[21],其他产业只能通过追赶效应才能跟上优势产业,当经济发展到一定水平时,产业结构更加优化。中国现在依然处于经济发展水平的较低阶段,特别是研究样本所在的时间段,产业结构并没有随着经济增长而优化。

(二)考虑集聚效应与结构优化的相互作用

产业集聚和结构优化密切联系[4,10],开发区内产业集聚要素不断进入,要素的重新配置过程也是产业结构优化的过程[11],最终将影响区内企业的生产效率[33]。因此,我们有必要引入交叉项研究,回归结果见表2。结果显示交叉项系数为正,且基本通过显著性检验。交叉项系数为正说明考虑到政策、产业集聚、产业优化的协同效应后,核心变量的边际影响是增大的趋势。在开发区内,此时KFQ=1。回归结果显示,γ1、γ2和γ3都为正值,考虑到产业聚集和结构优化的交互作用后,产业集聚和结构优化对生产效率的边际影响在增大。

我们认为,随着开发区产业集聚效应增强,区内企业激烈竞争环境提高了平均技术水平和产业竞争力,进而促进了区内相关产业结构优化[11],并提升了企业生产效率[31]。同样的,随着地区产业结构的优化,逐步调整到最优产业规模,在资源更为充分配置的情况下,产业集聚对生产效率的提升作用增强。

(三)进一步考虑时间因素

从前文数学推导可知,边际影响都受到λ的影响,实证可以求出λ随时间的边际变化。可以看到,λ的数值随年份呈现出先降低后上升的趋势,并且符号由正转负,再转正,呈现出“”形特征,根据每年的λ回归数值,我们拟合其趋势,如图1所示。交叉项的时间趋势反映了产业集聚和结构优化的微观机制,可以看出回归系数基本为正,在第5年拐点出现,之后边际作用快速提升,其交互作用净效应快速增大。

在开发区建设过程中,相关企业不断进入园区,不但存在正向的集聚效应[39],也由于存在企业扎堆产生负向的拥挤效应[45]。经济集聚过程中,可能存在产业结构的先破坏后优化过程,初期在政策驱动下,具有比较优势的企业可能先行发展起来,处于劣势的企业对政策的吸收能力更差[21]。随着时间的延长,劣势企业通过后发优势不断缩小与优势企业差距,这也是产业结构变化的过程[27]。拥挤效应前期相对较大,但是随着产业集聚效应的显现,以及产业结构逐渐优化,最终对生产率的提升作用变大[32]。

已有研究表明集聚效应可以促进产业结构的优化[4],并进一步提高企业的生产率[31],这也是集聚效应和结构优化相互影响的内在机制。但是经济集聚会带来交通拥挤、居住与生活成本的上升,提高了要素成本[4547],是负向拥挤效应来源[18]。时间逐渐改变正向集聚效应和负向拥挤效应的大小,同时,随着产业结构优化,盲目的产业“扎堆”现象逐渐消失,资源配置得到优化,增大了正向的集聚效应。

(四)考虑区域因素的时间趋势检验

中国区域经济发展不平衡,东部地区领先于中西部地区。回归结果见表4,可以看出,协同效应的时间边际变动趋势基本一致,都是先下降后上升的趋势,呈现“”形特征。图2为东部地区的变动趋势图,西部地区变动趋势图基本相同,文中不再列出。但是,东部地区的拐点出现时间大约比中西部地区早1年。我们认为区域经济发展水平差异是其中的原因。

得益于较高的经济发展水平和要素禀赋,东部地区产业集聚现象更为显著,产业结构变化的过程提前发生。中西部地区经济发展水平相对更低,产业发展处于相对较低的阶段,地区集聚效应不明显,产业结构变化不大。本文认为,政策制定和实施需要考虑地区经济发展水平,因地制宜的产业政策更能有效地促进地区经济增长。同时,政府在注重政策效率的同时,也应当注重公平,为了区域间均衡发展,中西部地区需要更长的政策缓冲期。

六、结论和政策建议

本文使用1998—2007年工业企业数据和开发区数据,以开发区企业样本为例,实证研究了产业集聚和结构优化对地区企业生产效率的影响及微观机制。研究发现:

①设立开发区的地区企业生产效率更高,开发区内随着经济集聚程度的加深,集聚效应提升企业的生产效率,但是产业结构优化表现为抑制作用。

②产业集聚效应和结构优化密切联系,其交互作用对生产率的作用为正且逐年加深,考虑时间趋势后,交叉项的边际变动先下降后上升,第5年左右出现拐点,即呈现“”形特征。我们认为开发区内相关产业聚集带来了正向的集聚效应,但是产业扎堆增加了额外成本,带来了负向的拥挤效应。随着集聚效应和产业结构趋于优化,最终总效应逐年增大。

③时间趋势变化存在区域差异,主要表现在拐点时间不同,东部地区大约比中西部地区早1年。我们认为东部地区经济发展水平较高,产业集聚和结构变动启动时间更早。

政策效力的有效发挥需要时间,产业集聚效应和结构优化相互作用对企业生产率的影响是一個变动过程。政策效力前期可能并不明显,但是随着时间延长,效力逐步凸显。我们认为,中国经济体制不同于西方,40年来经济高速增长,与积极的国家政策有关,但是政策往往具有滞后性,需要持之以恒才能发挥效力。同时,考虑到政策制定和实施成本,应当具有保持政策连贯性的长效机制。

中国的产业政策一般在东部地区或代表性城市先行实验,对于比较成功的政策,才逐步向全国推广。考虑到区域间发展不平衡,任何政策都应当因地制宜。只有合适的政策才能发挥其设计之初的效果,否则可能造成政策的低效或无效。政策效力的有效发挥在区域间存在差异,本文认为地方政府经常性的督导可以促进企业的学习和沟通,降低地区拥挤效应,提升产业集聚效应。积极的引导可能促进拐点的提前出现,从而有效发挥学习效应和追赶效应,逐步缩小地区差距,实现区域均衡发展。

参考文献:

[1] 李力行, 申广军. 经济开发区、地区比较优势与产业结构调整 [J]. 经济学(季刊), 2015, 14(3): 885910.

[2] Peters M, Schneider M, Griesshaber T, et al. The impact of technologypush and demandpull policies on technical change—Does the locus of policies matter? [J]. Research Policy, 2012, 41(8): 12961308.

[3] 徐朝阳, 林毅夫. 发展战略与经济增长 [J]. 中国社会科学, 2010(3): 94108.

[4] 韩永辉, 黄亮雄, 王贤彬. 产业政策推动地方产业结构升级了吗?——基于发展型地方政府的理论解释与实证检验 [J]. 经济研究, 2017, 52(8): 3348.

[5] Aghion P, Cai J, Dewatripont M, et al. Industrial policy and competition [J]. American Economic Journal (Macroeconomics), 2015, 7(4): 132.

[6] 宋凌云, 王賢彬. 重点产业政策, 资源重置与产业生产率 [J]. 管理世界, 2013(12): 6377.

[7] 王克敏, 刘静, 李晓溪. 产业政策, 政府支持与公司投资效率研究 [J]. 管理世界, 2017(3): 113124.

[8] 吴意云, 朱希伟. 中国为何过早进入再分散: 产业政策与经济地理 [J]. 世界经济, 2015(2): 140166.

[9] Marshall A. Principles of economics [M]. London: Macmillan, 1920.

[10] 陈建军, 胡晨光. 产业集聚的集聚效应——以长江三角洲次区域为例的理论和实证分析 [J]. 管理世界, 2008(6): 6883.

[11] 盛丹, 王永进. 产业集聚, 信贷资源配置效率与企业的融资成本——来自世界银行调查数据和中国工业企业数据的证据 [J]. 管理世界, 2013(6): 8598.

[12] 蔡敬梅. 产业集聚对劳动生产率的空间差异影响 [J]. 当代经济科学, 2013, 35(6): 2532+122123.

[13] 李晓萍, 李平, 吕大国, 等. 经济集聚, 选择效应与企业生产率 [J]. 管理世界, 2015(4): 2537.

[14] 韩峰, 柯善咨. 追踪我国制造业集聚的空间来源: 基于马歇尔外部性与新经济地理的综合视角 [J]. 管理世界, 2012(10): 5570.

[15] 郑江淮, 高彦彦, 胡小文. 企业“扎堆”, 技术升级与经济绩效 [J]. 经济研究, 2008(5): 3346.

[16] 王永进, 张国峰. 开发区生产率优势的来源: 集聚效应还是选择效应? [J]. 经济研究, 2016, 51(7): 5871.

[17] 钟廷勇, 国胜铁, 杨珂. 产业集聚外部性与我国文化产业全要素生产增长率 [J]. 管理世界, 2015(7): 178179.

[18] 孙浦阳, 韩帅, 许启钦. 产业集聚对劳动生产率的动态影响 [J]. 世界经济, 2013(3): 3353.

[19] 孙元元, 张建清. 中国制造业省际间资源配置效率演化: 二元边际的视角 [J]. 经济研究, 2015, 50(10): 89103.

[20] 唐诗, 包群. 主导产业政策促进了企业绩效的增长吗?——基于外溢视角的经验分析 [J]. 世界经济研究, 2016(9): 97109.

[21] 陈钊, 熊瑞祥. 比较优势与产业政策效果 [J]. 管理世界, 2015(8): 6780.

[22] 范剑勇, 冯猛, 李方文. 产业集聚与企业全要素生产率 [J]. 世界经济, 2014(5): 5173.

[23] 范剑勇, 石灵云. 产业外部性, 企业竞争环境与劳动生产率 [J]. 管理世界, 2009(8): 6572.

[24] 干春晖, 郑若谷, 余典范. 中国产业结构变迁对经济增长和波动的影响 [J]. 经济研究, 2011, 46(5): 416+31.

[25] 陈建奇. 对外直接投资推动产业结构升级: 赶超经济体的经验 [J]. 当代经济科学, 2014, 36(6): 7177+124.

[26] 刘伟, 张辉. 中国经济增长中的产业结构变迁和技术进步 [J]. 经济研究, 2008, 11(4): 15.

[27] 李小平, 卢现祥. 中国制造业的结构变动和生产率增长 [J]. 世界经济, 2007, 30(5): 5264.

[28] Peneder M. Structural change and aggregate growth [J]. Structural Change and Economic Dynamics, 2002, 14: 427448.

[29] Caselli F, Coleman W J. The US structural transformation and regional convergence: A reinterpretation [J]. Journal of Political Economy, 2001, 109(3): 584616.

[30] 戴觅, 茅锐. 产业异质性, 产业结构与中国省际经济收敛 [J]. 管理世界, 2015(6): 3446.

[31] Folta T B, Cooper A C, Baik Y. Geographic cluster size and firm performance [J]. Journal of Business Venturing, 2006, 21(2): 217242.

[32] 袁其刚, 刘斌, 朱学昌. 经济功能区的“生产率效应”研究 [J]. 世界经济, 2015(5): 81104.

[33] 柯善咨, 赵曜. 产业结构, 城市规模与中国城市生产率 [J]. 经济研究, 2014(4): 7688.

[34] 向宽虎, 陆铭. 发展速度与质量的冲突——为什么开发区政策的区域分散倾向是不可持续的? [J]. 财经研究, 2015, 41(4): 417.

[35] Brandt L, Van Biesebroeck J, Zhang Y. Creative accounting or creative destruction? Firmlevel productivity growth in Chinese manufacturing [J]. Journal of Development Economics, 2012, 97(2): 339351.

[LL][36] Levinsohn J, Petrin A. Estimating production functions using inputs to control for unobservables [J]. The Review of Economic Studies, 2003, 70(2): 317341.

[37] Olley G S, Pakes A. The dynamics of productivity in the telecommunications equipment industry [J]. Econometrica, 1996, 64(6): 12631297.

[38] Krugman P. Increasing return and economic geography [J]. Journal of Political Economy, 1991, 99(3): 483499.

[39] 張国峰, 王永进, 李坤望. 产业集聚与企业出口: 基于社交与沟通外溢效应的考察 [J]. 世界经济, 2016, 39(2): 4874.

[40] 范剑勇. 市场一体化, 地区专业化与产业集聚趋势 ——兼谈对地区差距的影响 [J]. 中国社会科学, 2004(6): 3951.

[41] Ellison G, Glaeser E L. The geographic concentration of industry: Does natural advantage explain agglomeration? [J]. The American Economic Review, 1999, 89(2): 311316.

[42] 文东伟, 冼国明. 中国制造业产业集聚的程度及其演变趋势: 1998~2009年 [J]. 世界经济, 2014(3): 331.

[43] Ellison G, Glaeser E L. Geographic concentration in US manufacturing industries: A dartboard approach [J]. Journal of Political Economy, 1997, 105(5): 889927.

[44] Kuznets S. Quantitative aspects of the economic growth of nations: II. industrial distribution of national product and labor force [J]. Economic Development and Cultural Change, 1957, 5(4): 1111.

[45] Dixit A. The optimum factory town [J]. The Bell Journal of Economics and Management Science, 1973: 637651.

[46] Brakman S, Garretsen H, Van Marrewijk C. An introduction to geographical economics: Trade, location and growth [M]. Cambridge: Cambridge University Press, 2001.

[47] Brülhart M, Mathys N A. Sectoral agglomeration economies in a panel of European regions [J]. Regional Science and Urban Economics, 2008, 38(4): 348362.

责任编辑、校对: 高原