二氮嗪治疗先天性高胰岛素血症145例疗效分析

2018-10-25徐子迪刘敏王燕萍梁学军惠培培徐茜面闫洁吴玉筠桑艳梅

徐子迪 刘敏 王燕萍 梁学军 惠培培 徐茜面 闫洁 吴玉筠 桑艳梅

先天性高胰岛素血症(congenital hyperinsu-linism, CHI)是婴幼儿持续性、频发性低血糖的最主要原因。迄今已经发现14种基因与CHI的发病有关,表现为13种遗传学类型,另有近50% CHI患儿的致病基因尚不明确。二氮嗪为钾通道开放剂,能够与KATP敏感性钾通道的SUR1亚单位结合,使钾通道处于开放状态,从而抑制胰岛素的分泌,是治疗CHI的主要和首选药物[1-2]。本研究回顾性分析二氮嗪治疗CHI患儿的疗效及安全性。

材料与方法

一、一般资料

选取2002年2月至2016年1月间首都医科大学附属北京儿童医院收治的145例CHI患儿为研究对象,其中男性85例,女性60例。出生时体重1.5~6.0 kg,其中低出生体重者(<2.5 kg)5例,正常体重儿91例,巨大儿(>4 kg)48例,1例出生体重不详;发病年龄为出生后即刻~7岁5个月,其中新生儿期发病56例,出生后1~6个月发病48例,6个月后发病41例。患儿确诊后均应用二氮嗪进行治疗。本研究经医院伦理委员会批准[伦理(研)审编号2014-6],所有患儿父母签署知情同意书。

CHI诊断依据患儿的临床症状及发生低血糖(空腹血糖<2.8 mmol/L)时的实验室检查结果,包括高胰岛素血症(胰岛素>2 mU/L)、低脂肪酸血症(游离脂肪酸<1.5 mmol/L)、低酮血症(β-羟丁酸<2.0 mmol/L)、1 mg静脉胰高血糖素试验反应血糖变化>0.3 g/L。必要时可行饥饿实验诱发低血糖以助确诊[3-4]。

二、检查指标

于患儿低血糖发作时采血,检测血胰岛素、C-肽、β-羟丁酸、血氨等水平,行血串联质谱分析。部分患儿行胰腺18氟左旋多巴正电子发射断层扫描(18F-L-DOPA-PET/CT)[5]。

三、二氮嗪治疗方法

二氮嗪起始剂量为5 mg·kg-1·d-1,最大推荐剂量为15 mg·kg-1·d-1,2~3次/d,根据患儿的血糖水平酌情加量。同时加用氢氯噻嗪2 mg·kg-1·d-1,3次/d,以防止二氮嗪导致的水钠潴留,并予以10%的氯化钾1~2 ml·kg-1·d-1口服,以防止氢氯噻嗪导致的低钾血症[6]。

二氮嗪在儿童体内的半衰期为9.5~24 h,在新生儿体内的半衰期尚不清楚,因此评价疗效至少应在治疗5 d后进行[3]。治疗有效的标准为二氮嗪剂量15 mg·kg-1·d-1时患儿禁食12~18 h血糖水平可维持在700 mg/L,或者血糖水平降至500 mg/L之前会出现高酮血症(血浆β-羟丁酸>2.0 mmol/L)。

结 果

一、二氮嗪治疗效果及并发症

145例患儿中89例经二氮嗪治疗后血糖逐渐恢复至正常水平,治疗有效,起效时间为给药后1~17 d,中位时间3 d。其中出生体重正常67例,巨大儿16例,低出生体重5例, 1例出生体重不详;发病年龄最早为出生后即刻,最晚为2岁。23例患儿应用足量二氮嗪治疗后血糖仍无明显好转,治疗无效。其中出生体重正常9例,巨大儿14例;发病年龄最早为出生后1 d,最晚为2岁。33例患儿应用二氮嗪过程中血糖水平控制不佳,由于药物不良反应明显或其他个人原因未能应用二氮嗪至最大推荐剂量而停用,疗效不明确。

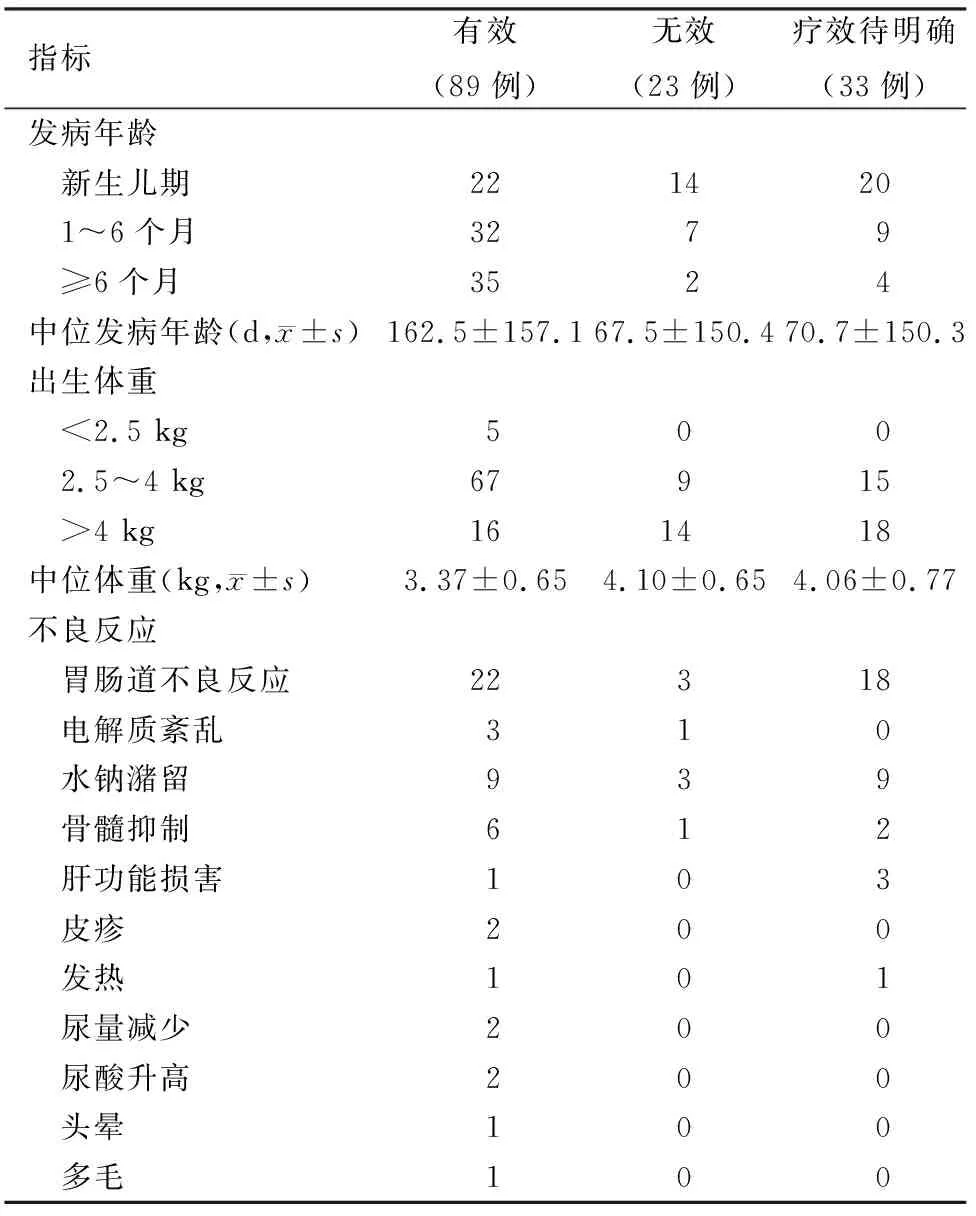

21例(15.9%)患儿应用二氮嗪后发生水钠潴留,症状在调整二氮嗪及氢氯噻嗪用量后很快消失;43例(29.7%)出现恶心、呕吐等胃肠道反应, 2例出现发热症状,2例出现皮疹表现,6例出现血小板减少,5例出现中性粒细胞减少,4例出现肝功能损害,2例出现尿酸升高。由于多数患儿住院治疗时间较短,住院期间仅发现1例出现多毛症(表1),后期随访发现64例出现多毛症。

表1 145例CHI患儿二氮嗪治疗的疗效及不良反应

二、PET-CT扫描结果

11例患儿确诊CHI后进行了18F-L-DOPA-PET/CT 检查,其中7例为局部摄取,提示为胰腺局灶型病变;另外4例则为弥散型病变。

三、随访情况

89例二氮嗪治疗有效患儿中20例(22.5%)分别于出院后3个月至7岁时低血糖症状自行缓解;33例继续应用二氮嗪治疗;3例自行停药,仍有低血糖发作;1例于3岁时因罹患呼吸系统疾病死亡;32例失访。

23例二氮嗪治疗无效患儿中4例(17.3%)在1岁左右低血糖症状自行缓解;5例长期应用奥曲肽治疗,维持血糖正常水平;4例行胰腺切除术治疗,除1例术后仍偶有低血糖外其余3例血糖正常,治愈;1例自行停药,仍有低血糖发作;1例长期应用抗癫痫药物治疗;3例放弃治疗;5例失访。

33例二氮嗪疗效不明确患儿中4例(12.1%)分别在出院10个月~3岁时低血糖症状自行缓解;2例长期应用奥曲肽治疗,维持血糖正常水平;8例行胰腺切除术治疗,其中1例术后偶发低血糖,1例仍有频繁低血糖发作,1例术后合并糖尿病,其余5例血糖可控制;7例自行停药,通过饮食调节控制血糖;2例放弃治疗;10例失访。

讨 论

二氮嗪为钾通道开放剂,治疗CHI的起始剂量为5 mg·kg-1·d-1,每日2~3次口服,然后根据患儿的病情逐渐增加剂量。但随着剂量的增加,其不良反应发生率也逐渐增加。通常情况下,当剂量增至15 mg·kg-1·d-1仍无效时再加大剂量也不会有效,反而会导致严重的并发症。为防止肺动脉高压和(或)心力衰竭的发生,对新生儿通常将二氮嗪和氢氯噻嗪(1~2 mg·kg-1·d-1,每天2~3次口服)联用。氢氯噻嗪不仅可以防止水钠潴留的发生,还可以协同抑制胰岛素分泌。对于年长儿,如果患儿没有出现水钠潴留的症状,则无需应用氢氯噻嗪治疗[7]。为防止氢氯噻嗪导致低钾血症,在应用氢氯噻嗪的同时可予以10%的氯化钾1~2 ml·kg-1·d-1口服。关于氢氯噻嗪的具体停用时间,目前尚未见文献有明确报道。

本研究89例患儿经二氮嗪治疗后血糖逐渐恢复至正常水平,提示该组患儿均具有功能正常的KATP通道,对二氮嗪治疗有效,可长期应用二氮嗪口服治疗,且随着发病年龄的增大,患儿对二氮嗪治疗的有效率也越高。该组出生体重正常的患儿对二氮嗪治疗的有效率明显高于巨大儿。

本研究23例患儿应用足量二氮嗪治疗后血糖仍无明显好转,且发病年龄越早的患儿,对二氮嗪治疗的无效率越高,符合各型CHI患儿的发病年龄分布特征。该组出生体重为巨大儿的CHI患儿对二氮嗪治疗的有效率明显低于出生体重正常患儿。

二氮嗪的常见不良反应有多毛症、水钠潴留、胃肠道反应等[8]。本研究发生水钠潴留21例,但通过调整二氮嗪及氢氯噻嗪用量后迅速消失。43例出现消化道反应,主要表现为纳差、恶心、呕吐,也有少数出现腹泻、腹胀等。少数病例出现发热、皮疹、血小板减少、中性粒细胞减少、尿酸升高,与文献报道的二氮嗪不良反应基本一致。4例出现肝功能损害,文献中尚未见此类报道。由于多数患儿的住院治疗时间较短,仅1例在应用二氮嗪治疗50余天后出现多毛表现。出院后经长期随访,几乎所有长期应用二氮嗪治疗的患儿均出现不同程度的多毛症,提示多毛症为二氮嗪治疗的最常见不良反应。

本研究结果显示,二氮嗪治疗有效的患儿22.5%(20/89)低血糖症状可自行缓解,无效的患儿17.3%可自行缓解,待明确的患儿12.1%可自行缓解,提示二氮嗪治疗有效的CHI患儿低血糖自行缓解率高于二氮嗪无效组和疗效不确切组。

综上所述,二氮嗪是治疗CHI的一线治疗药物,正常出生体重儿及新生儿期以后发病者,二氮嗪治疗具有较高的有效率。CHI患儿确诊后应首选二氮嗪进行治疗,同时密切观察其不良反应,并及时对症处理。二氮嗪治疗无效时可选用奥曲肽进行治疗。对内科治疗无效的CHI患儿,有条件者可行PET胰腺扫描,以明确患儿的胰腺组织学类型,病变为局灶型可行胰腺部分切除术根治。因部分CHI有自行缓解的趋势,无条件者行PET-CT的患儿应延长其随访年龄,最大限度地避免手术带来的并发症。