我国抗返流引流袋对导尿管相关性尿路感染预防效果的meta分析

2018-10-19严小燕王雪芬通讯作者

严小燕 王雪芬(通讯作者)

(1长江大学医学院 武汉大学人民医院神经内科 湖北 武汉 430200)

(2武汉大学人民医院护理部 湖北 武汉 430000)

导尿管相关性尿路感染(catheter associated urinary tract infections,CAUTI)是最常见的院内感染之一。国外报道,泌尿道感染(urinary tract infections,UTI)约占所有院内获得性感染的40%,而其中80%与使用导尿管有关;在普通病房中,CAUTI的发生率为3%~7%,而在重症监护室中,CAUTI的发生率则高达2.4%~17.6%[1],且ICU是医院感染的高发和感染控制的重点科室[2]。留置导尿是ICU最常用的基本操作,由此引起的导尿管相关性尿路感染也是最常见的医院获得性感染之一[3-5]。而国内研究也表明UTI占医院感染的67%,而这其中有近70%的UTI是由于留置导尿管引起的;普通病房中平均每1000床位日发生CAUTI 26.4例,在特殊科室如ICU发生率可高达30例[6]发生CAUTI后,患者平均住院时间延长6d,额外费用增加了1000~4500美元[7]。降低留置尿管患者CAUTI的发生率是目前临床亟待解决的问题。

目前临床上留置尿管患者所使用的的集尿袋品种繁多,从功能上主要分为抗返流引流袋和普通引流袋,每个医院的集尿袋更换方法也有差异,因此在使用何种引流袋以及采用何种更换频率来降低CAUTI的发生上差异较大,评价尿路感染预防的有效性指标选择也值得探讨。本文旨在评价在我国抗返流引流袋对降低留置尿管患者CAUTI发生率的效果。

1.资料与方法

1.1 检索策略

本文检索了中文公开发表的随机对照试验。以英文关键词“catheter、urinary tract infection、anti-reflux drainage”计算机及检索Cochrane图书馆(2017年第11期)、Joanna Briggs(JBI)循证卫生保健国际合作中心图书馆(Jonaan Briggs Institute Library)。以“导尿管、尿路感染、抗返流引流袋、meta分析”为中文关键词计算机检索中国生物医学文献数据库(1978—2017)、万方(1998—2017)、CNKI(1994—2017)、维普(1989—2017)。

文献检索包括四个步骤:①检索Cochrane图书馆和JBI图书馆相关的meta分析/系统评价;②在万方、维普、中文期刊全文数据库和中国生物医学文献数据库中检索相关的原始论文,并对所获文献文题、摘要、所用的关键词以及主题词进行分析,以进一步确定文献检索的关键词;③运用所有相关的主题词和关键词进行数据库检索,如果摘要初步符合纳入标准,则进一步查找并阅读全文;④通过所获文献后附参考文献进行进一步检索。

1.2 文献纳入和排除标准

1.2.1 研究设计 所有针对使用抗返流引流袋的留置导尿患者CAUTI发生率的随机对照试验(RCT)。

1.2.2 纳入对象类型 研究对象为年满18周岁以上、需要留置导尿的住院患者,试验组为使用抗返流引流袋患者,对照组为使用普通引流袋患者。排除短期留置尿管(<7d)的患者,或研究对象中入院前已有泌尿系统感染疾病的患者。

1.2.3 干预措施 试验组留置尿管患者给予康乐保有限公司生产的康维抗返流引流袋,一周更换一次引流袋,对照组给予一次性普通引流袋,每天更换一次引流袋;尿培养培养基采用羊血平板培养基。

1.3 结局指标

主要结局指标包括采集留置尿管后一周内、一周后尿液菌尿阳性率。

1.4 文献质量评价

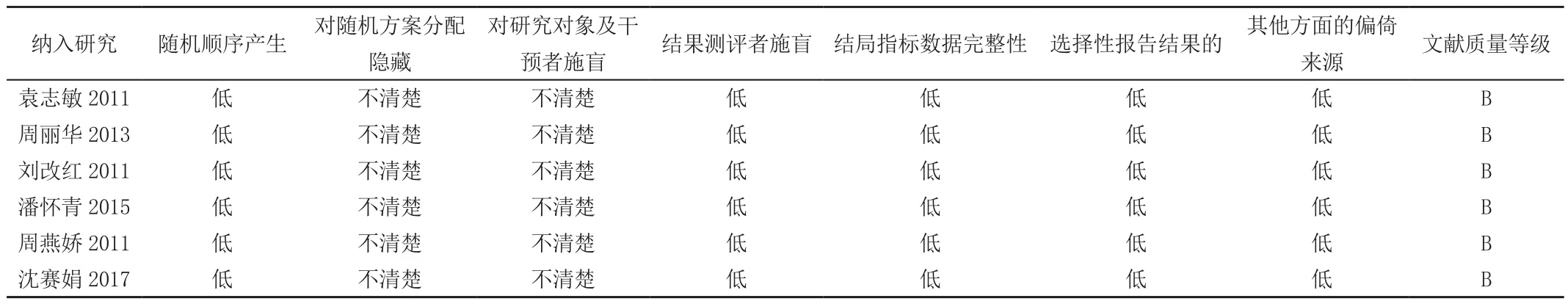

所有研究质量的评价均有2位经过JBI循证卫生保健国际合作中心培训的核心研究院完成,首先每人按照Cochrane Handbook for Systematic Reviews of Intervention[14]质量评价标准对每篇RCT的质量进行独立评价,评价项目及偏倚类型:①随机顺序的产生;②对随机方案的分配隐藏(实施偏倚);③对研究对象及干预实施者采取盲法(检出/测量偏倚);④对结果测评者采取盲法(失访偏倚);⑤结局指标数据的完整性(失访情况)报告偏倚;⑥选择性报告研究结果的可能性其他偏倚;⑦其他方面的偏倚来源。评价结果包括:偏倚风险低、偏倚风险高、不清楚。完全满足以上6条标准,发生各种偏倚的可能最小,为A级;部分满足上述质量标准,其中一条或一条以上发生偏倚的可能性为中度为B级;其中一条或一条以上完全不满足上述质量标准,发生偏倚的可能性为高度,为C级。

独立评价文献质量后,2人根据上述评价标准对每篇文献的质量进行讨论,如有意见分歧则由第三方评价员参与文献质量评价,达成共识后形成纳入还是剔除该文献的决定。

1.5 资料提取

对所纳入文献阅读全文后进行资料提取,内容包括:样本的选入标准和样本量,抽样和分组的方法和过程,研究对象的基本资料,研究的场所,持续时间,干预的内容、频率、病例流失率和流失原因,依从性,结局指标中二分类变量指标的百分比等。

1.6 资料分析

采用RevMan5.3软件对资料进行Meta分析。首先通过卡方检验确定研究间是否存在异质性,若P>0.1,I²<50%可认为多个同类研究具有同质性,可选用该固定效应模型进行Meta分析;如果P<0.1,I²≥50%,但临床上判断各组间具有异质性需要进行合并时,则选择随机效应模型。如P<0.1且无法判断异质性的来源,则不进行Meta分析,采用描述性分析。

2.结果

2.1 纳入研究的一般情况

初检出相关文献2130篇,均为中文。剔除重复发表和交叉的文献及明显不符合纳入标准的文献1943篇,经阅读问题和摘要,再排除队列设计、病例对照设计、描述性研究共53篇后,纳入134篇临床对照研究,通过查找全文、阅读、质量评价,排除其中的非随机对照试验的128篇文献后,最终纳入6篇RCT[8-13],纳入RCT的一般情况详见表1。

2.2 方法学质量评价

根据Cochrane RevMan’s Handbook[14]质量评价标准对RCT进行质量评价并分级。纳入的6篇RCT方法学质量均为中等,具体评价指标和结果见表2。

2.3 内容和方法

纳入的6篇RCT均详细描述了使用抗返流引流袋和普通引流袋的更换周期,采集尿培养及尿常规标本的方法、时间、场所。

6篇RCT在分组时主要有两种:①实验组(抗返流引流袋组)每七天更换一次,对照组(普通引流袋组)每日更换一次;②在原有的试验组(A组)和对照组(B)基础上增加了一组使用普通引流袋的对照组(C组),更换引流袋频率为每周更换一次。

5篇RCT[8-10,12,13]报道了实验组在留置导尿后的第一周、第二周所检测的尿标本中菌尿阳性率均低于对照组;1篇RCT[11]报道了在留置导尿后的第一周、第二周所检测的尿培养标本中,A组菌尿阳性率分别低于B组和C组。

6篇RCT的研究场所均选择在医院,且选择需长期留置导尿的患者。

2.4 引流袋使用时机与对象的选择

3篇RCT[8,10,11]选择了术后留置导尿,且留置时间超过2周;1篇RCT[9]研究了危重症患者留置导尿;持续时间2周以上;2篇RCT[9,12]选择的是普通住院患者需要留置导尿2周以上的人群。

2.5 对使用抗返流应留袋的效果评价

2.5.1 6篇研究评价了使用抗返流引流袋对CAUTI的影响。各研究间没有异质性,也没有临床异质性,因此采用固定效应模型进行Meta分析。

2.5.1.1 4篇研究报道了在使用抗返流引流袋后的一周患者尿培养菌尿阳性率,Meta分析结果显示,1周时使用抗返流引流袋组的患者尿培养菌尿阳性率明显低于对照组[RR=0.23,95%CI(0.10,0.53),P<0.001](见图1);2周时使用抗返流引流袋组的患者尿培养菌尿阳性率低于对照组[RR=0.28,95%CI(0.14,0.55),P<0.001](见图2)

2.5.1.2 2篇研究由于在实验分组方法以及结局指标的测量时间上与其他研究存在较大变异,故未进行Meta分析。但2篇研究结果均报道了使用抗返流引流袋后发生的菌尿阳性率均明显低于对照组。

3.讨论

3.1 纳入研究的方法学质量

本次纳入的6项RCT中,由于引流袋的使用很难做到病人、干预者的盲法,故只包括评价者单盲。6篇研究均未对退出和失访做出报道,因此没有报道意向性分析。所有研究均比较了患者年龄、性别、留置尿管时间以及采集尿标本方法等基线资料,结果均显示试验组和对照组的基线可比(P>0.05)。

纳入研究方法学质量均为中等,评定方法及结局指标均相同,变异较小,因此使用Meta分析。

3.2 采集尿标本的方法

6篇研究均详细描述了使用引流袋后采集尿标本的步骤、方法、时间、量等资料,通过专业人员按照一定的无菌原则进行采集尿标本。本系统评价结果表明,在使用不同引流袋后的第1周、第2周尿标本中菌尿阳性率检测结果为试验组低于对照组,使用抗返流引流袋能有效降低CAUTI的发生率。

3.3 结局指标的选择

6篇研究均选择采用菌尿阳性率作为是否发生CAUTI的评价指标,同质性较好适合做meta分析。

3.4 纳入研究本身和本系统评价的局限性以及对未来研究的启示

国内有关预防CAUTI发生的文献主要以留置尿管期间无菌技术操作、留置时间选择以及会阴护理液选择为主,引流袋的使用对预防CAUTI的文献较少,且检索出的文献质量均不高,在抗返流引流袋的材质上以及尿培养的培养基选择上也有多种,存在一定的临床异质性。6篇RCT研究均采用了菌尿阳性率这一指标来评价是否发生了CAUTI,而UTI的诊断标准为尿液菌落计数≥105cuf/ml,并伴有以下任一症状:无其他原因的发热(超过38℃)、尿频、尿急、尿痛或耻骨上压痛,因此在结局指标的选择上6篇研究均略显单一。

同时,由于只检索了公开发表的中文文献,可能存在文献收录不全。由于纳入研究的数量不足10篇,故未做漏斗图。

在我国,使用抗返流引流袋在降低CAUTI发生率上的效果已得到初步肯定,但对于集尿袋的更换,对短期留置导尿的患者,除非临床需要,否则不建议常规更换引流袋[15],而我国教科书上的推荐做法是每天更换一次集尿袋[16],因此如何确定更换引流袋的时间间隔需要开展更多的本土化研究加以证实。建议今后的研究进一步开展针对CAUTI的相关危险因素的分析,包括患者疾病状态、尿管功能及材质选择、引流袋更换、尿道护理措施等,明确留置尿管患者的护理方案,规范护理标准,提高患者留置尿管期间的舒适感。

表1 纳入RCT一般情况

表2 纳入研究的质量评价

图1 抗返流引流袋和普通引流袋使用1周时的菌尿阳性率

图2 抗返流引流袋和普通引流袋使用2周时的菌尿阳性率