多层螺旋CT血管成像对肺静脉异位引流的诊断价值

2018-10-12刘海博

姜 微 黄 兴 刘海博

吉林省人民医院放射科,长春 130021

肺静脉异位引流(anomalous pulmonary venous drainage,APVD)又称肺静脉异位连接,是先天性心脏病的一种,临床上较为少见[1-3],常合并有其他心血管畸形。随着影像检查技术的发展,经胸超声心动图(trans thoracic echocardiography, TTE)和多层螺旋CT血管成像(multislice CT angiograph, MSCTA)已成为本病重要的检查手段。如何评价两种检查方法在诊断本病中的优劣并应用于临床,近年来一直是临床工作者致力研究的课题。本文通过回顾性分析本院经手术证实的30例APVD的影像特点,结合其他相关文献,通过对比TTE结果分析MSCTA对本病的诊断价值,现报告如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

本文所选病例资料为吉林省人民医院2015年5月至2017年3月经手术证实的30例APVD患者,其中男性18例,女性12例。年龄7个月~31岁,中位年龄(11.2±2.7)岁,体重6.3~51.5 kg,心率69~161次 /min。患者临床表现为拒乳、哭闹、活动后呼吸困难、气促、甲床或全身发绀、活动受限及呼吸道反复感染不愈等症状。

1.2 检查方法

所选APVD患者均行MSCTA及TTE检查。MSCTA检查:检查前禁食水4 h,小于4岁患儿采用10%水合氯醛灌肠镇静。仪器采用CT采用GE Discovery CT750 HD。扫描范围为胸廓入口至中腹部。<3岁患者设置管电压120 kV,管电流70~120 mAs,>3岁患者设置管电压120 kV,管电流120~200 mAs。扫描层厚均为5 mm,重建层厚均为0.725 mm。造影剂选用碘海醇,剂量为1.0~3.0 ml/kg。经肘静脉或足背静脉注射,注射速度1.5~4.0 ml/s,注射完成后再注射15~40 ml Nacl溶液。监测感兴趣区为升主动脉,扫描阈值设置为120 HU,延迟10~15 s后触发扫描;TTE检查:检查前禁食水4~6 h,小于4岁患儿采用10%水合氯醛灌肠镇静。探头顺序扫查包括剑突下、胸骨旁、胸骨上和心尖四个常规切面切面,观察患者的异位肺静脉数目、异位肺静脉走行、汇合位置及其他心内畸形。必要时加做特殊切面以便更好的显示病变。

1.3统计学方法

应用SPSS 18.0软件,计数资料以率(%)表示,运用χ2检验,以P<0.05为差异具有统计学意义。

2 结果

2.1 MSCTA与TTE对APVD的检出情况

本组30例患者均经手术证实,包括完全型24例,部分型6例,复杂性肺静脉异位引流22例,单纯性肺静脉异位引流8例;单纯性和复杂性肺静脉异位引流MSCTA与外科手术结果的一致性分别为100.0%(22/22)和90.9%(20/22),TTE与外科结果的一致性分别为100.0%(22/22)和72.7%(16/22)。对单纯性肺静脉异位引流的诊断,MSCTA和TTE与手术结果均具有很高的诊断一致性。对复杂性肺静脉异位引流的诊断,MSCTA与手术结果的一致性要明显高于TTE,差异具有统计学意义(χ2=10.031,P<0.05)。

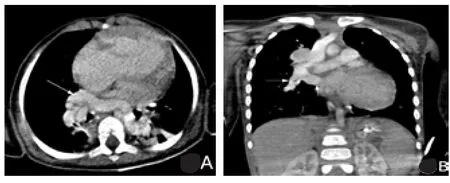

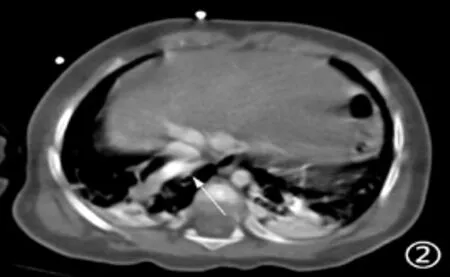

2.2 APVD的MSCTA表现

MSCTA对异位肺静脉数目、异位肺静脉走行及汇合位置均能做出明确诊断。MSCTA诊断心上型12例(左右肺静脉汇合成共干→垂直静脉→上腔静脉→右心房,见图1),2例复杂性肺静脉异位引流误诊为巨大室间隔缺损,心内型共8例(左右肺静脉汇合成共干→冠状静脉窦→右心房),心下型1例(左右肺静脉汇合成共干→下腔静脉),混合型1例(右侧肺静脉入上腔静脉,左侧肺静脉入冠状静脉窦)。部分型共6例,包括心上型4例(右肺静脉→上腔静脉→右心房,见图2),心内型2例(左肺静脉→冠状静脉窦→右心房)。

2.3 MSCTA对APVD合并其他畸形的检出情况

MSCTA共诊断并发其他心脏畸形46处,包括房间隔缺损30处,室间隔缺损8处,动脉导管未闭5处,肺动脉狭窄2处,右室双出口1处。漏诊1例房间隔缺损,1例室间隔缺损。

图1 男性7岁完全型(心上型)

图2 男性,11个月,部分型(心上型),MPR显示右肺静脉(长箭)直接汇入上腔静脉,双肺感染

3 讨论

APVD又称肺静脉畸形连接,指胚胎发育时肺静脉丛因各种原因导致的发育不全,体循环的交通支未能闭合,同时与左心房的连接形成闭塞,全部或部分肺静脉不汇至左心房,1支或多支肺静脉经其他途径汇至右心房[4-7]。APVD是一种临床少见的左向右分流的心脏解剖畸形,约占先天性心脏病的2%[8-10]。本病可单独发生,但并发其他心脏解剖畸形临床上更为多见,特别是房间隔缺损最为多见。根据异位静脉数目的不同,临床上将APVD分为完全型和部分型。根据引流部位的不同,又分为心上型、心内型、心下型及混合型,其中以心上型最为多见[11-14]。由于血流动力学和体循环血氧饱和度发生了变化,患儿早期即可出现喂养困难、发绀、呼吸急促、四肢末端湿冷,同时可合并呼吸道反复感染等症状临床医师经验不足时易误诊为呼吸系统疾病[15-16]。体格检查心前区可见隆起,心脏搏动明显,胸骨左缘第2~3 肋间可闻及收缩期杂音,肺动脉瓣区第二心音亢进、分裂等。

MSCTA和TTE是目前用于诊断APVD常用的辅助检查手段。TTE具有无创、无辐射、费用低廉、检查时间短的优点,而且可以快速准确的提供血流变化情况及肺动脉高压等,是目前诊断先心病的首选筛查方法。但是TTE的弊端是分辨率不足,成像视野小,且受胸骨和肺叶气体干扰图像质量,诊断结果受限于检查医师的经验,尤其是对心外大血管的诊断具有一定局限性。MSCT是近几年逐渐成熟的影像检查设备,其在原有单排CT的基础上采用了更为先进的滑环技术,完成了扫描床同步匀速递进,扫描轨迹呈螺旋状前进,可快速不间断地完成容积扫描。这个优点对于心血管成像非常重要的,MSCTA可以做到在几个心动周期内完成扫描,从而减少了后处理图像的伪影干扰,且具有很高的空间、密度分辨率,增加了影像科医师诊断的准确率。对于MSCTA来说,其原始轴位图像是诊断APVD最直接、准确的依据[17-18]。因为原始轴位是逐层观察图像,对心内结构及心外大血管的观察更为精确,避免了影像的重叠造成的异位引流部位、异位引流血管数目及大小的误差。MSCTA的后处理技术非常实用,包括二维的MIP和MPR、CPR和三维的VR重建图像,可以更加直观、全面的显示血管及周围脏器的形态。结合本组情况,单纯性和复杂性肺静脉异位引流MSCTA与外科手术结果的一致性分别为100.0%(22/22)和90.9%(20/22),TTE与外科结果的一致性分别为100.0%(22/22)和72.7%(16/22)。对单纯性肺静脉异位引流的诊断,MSCTA和TTE与手术结果均具有很高的诊断一致性。对复杂性肺静脉异位引流的诊断,MSCTA与手术结果的一致性要明显高于TTE(P<0.05)。MSCTA对APVD患者的异位肺静脉走行、异位引流位置及大部分并发的其他心脏畸形均能做出明确诊断,效果满意。本组MSCTA检查漏诊1例房间隔缺损,1例室间隔缺损。其漏诊原因是由于其缺损的房、室间隔直径较小而造成。因此,对于心内瓣膜病变及管腔血流变化的判断,MSTCA要逊于TTE。

综上所述,MSCTA具有高分辨率、扫描速度快、后处理技术成熟的优点,在APVD的诊断中具有非常重要的作用。但是对于心内结构的判断,尤其是管腔内血流变化情况仍需依赖TTE。二者联合应用,可为临床诊断本病提供可靠的影像学依据。