磁共振3D血管成像技术在颈动脉狭窄诊断中的应用

2018-10-12刘海博

刘海博 黄 兴 姜 微

吉林省人民医院放射科,长春 130021

头颈部动脉血管狭窄是引起脑血管缺血和梗死的重要因素,脑血管疾病是导致患者死亡的重要原因之一[1-2]。长期以来,数字剪影血管造影(digital silhouette angiography, DSA)一直是诊断颈部血管狭窄的“金标准”,其定位准确、显示率高,长期以来一直受到临床医师的青睐,但其有创性和辐射性限制了它的发展[3]。随着磁共振血管成像(magnetic resonance angiography, MRA)技术的迅速发展,其已经成为评估血管疾病的一种可靠的检查方法。磁共振血管检查因具有较高的分辨率和三维成像系统迅速得到普及,三维时间飞跃法(three-dimensional time of fl ight, 3D TOF)、对比增强法(contrast enhanced,CE)是目前最常用的颈部血管成像法,磁共振对比增强血管三维成像技术(3D CE-MRA)因具有无创伤性、无放射性或等优势,已逐渐成为血管疾病检查的重要手段[4-5]。本文通过对50例患者的3D CE-MRA和2D-TOF-MRA检查进行对比分析,评价核磁检查在颈动脉狭窄诊断中的应用价值,报告如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

收集本院2015年5月至2017年3月临床疑诊为颈动脉狭窄的50例患者的临床资料,其中男性32例,女性18例。年龄32~71岁,中位年龄(38.6±4.7)岁。病程最短10 d,最长24个月,平均(6.5±3.4)个月。临床主要表现为头晕、头痛,恶心、呕吐等中枢神经系统体征,以及失眠、嗜睡、乏力等全身症状。16例患者自觉症状不明显,于体检时超声筛查异常或检查其他疾病时发现异常。

1.2纳入及排除标准

纳入标准:患者对本次研究知情并签署手术同意书,且病历资料完整并经本院伦理委员会通过;经临床疑诊为颈动脉狭窄患者,初步排除其他原因引起的头晕、头痛,恶心、呕吐等症状患者;不伴有其他恶性肿瘤者。排除标准:患者不同意签署手术同意书者,病历资料不全;存在其他凝血功能障碍的血液系统疾病者;存在其他恶性肿瘤者;存在或曾患有精神疾病者。

1.3检查方法

50例患者均先行2D-TOF-MRA检查,之后3 d内行3D CE-MRA检查,仪器采用GE Signa HD1.5T MR扫描仪。患者仰卧位行常规2D-TOF-MRA快速扫描,获得靶血管的定位扫描,根据测得的血循环时间,确定延迟扫描时间,并获得相应数据。对比剂为扎喷酸葡胺(Gd-DTPA)0.2 mmol/kg经肘静脉注射,注射流率2~3 ml/s;3D CE-MRA采用3D小角度快速激发快速梯度回波序列,首先行冠状位扫描,TE、TR分别为1.20 ms、3.24 ms,扫描视野(FOV)设置为450 mm,层厚为1.3 mm,矩阵为(385×404)mm,72层/S1ab。对比剂剂量约28 ml,并用10 ml 0.9 Nacl溶液冲洗。分别对2D-TOF-MRA及3D CE-MRA增强前后的图像进行数字减影,利用最大强度投影(maximum intensity projection, MIP)技术和多层面重建(mutiplanar reconstruction, MPR)技术,得到靶血管不同位置的后处理图像[6]。所有患者MR检查之后1周内行DSA检查,采用股动脉捅管法,行双侧颈动脉、椎动脉、颅内血管造影,并将DSA结果与3D CE-MRA和2D-TOFMRA检查结果进行对比并记录。

1.4 统计学方法

运用SPSS 19.0软件进行数据分析,计数资料以率(%)表示,运用χ2检验,以P<0.05为差异具有统计学意义。

2 结果

2.1 3D CE-MRA与DSA结果对比

DSA结果显示50例(100支血管)患者共诊断无狭窄(阴性)19支,轻度狭窄(<30%)41支,中度狭窄(30%~69%)32支,重度狭窄(70%~99%)8支;3D CE-MRA共诊断无狭窄(阴性)18支,轻度狭窄(<30%)43支,中度狭窄(30%~69%)31支,重度狭窄(70%~99%)8支,未见颈动脉闭塞。3D CE-MRA阳性检出率82.0%(82/100)与DSA阳性检出率81.0%(81/100)对比差异无统计学意义(χ2=0.426,P>0.05)。与DSA结果比较,3D CE-MRA高估1例无狭窄(诊断为轻度狭窄),低估1例中度狭窄(诊断为轻度狭窄)。3D CE-MRA检查97.0%患者获得了满意的图像,经MIP及MPR重建后,对颈动脉狭窄的大小、部位、程度均能清晰显示,余3.0%患者由于存在呼吸伪像,图像质量稍差,但不影响诊断。

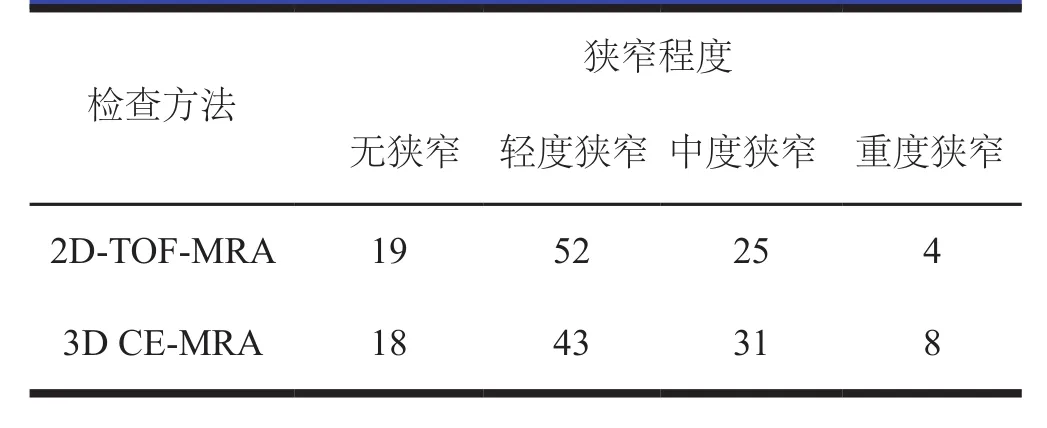

2.2 3D CE-MRA与2D-TOF-MRA、DSA结果对比

3D CE-MRA检查排除了4例2D-TOF-MRA诊断为狭窄的病例,5例2D-TOF-MRA显示为正常的病例,经3D CE-MRA检查显示为轻度狭窄。两种检查方法检查结果对比见表1。2D-TOF-MRA阳性检出率81.0%(82/100)与DSA阳性检出率81.0%(81/100)一致,但高估了4例,低估了5例患者。

表1 同组患者2D-TOF-MRA和3D CE-MRA颈动脉成像诊断结果比较

3 讨论

颈动脉为心脏向头部延续的重要血管,粥样斑块(钙化斑块、脂类斑块等)可造成动脉管腔不同程度的狭窄,严重者甚至会发展为管腔完全闭塞[7-9]。颈动脉狭窄主要临床表现为头晕头痛、失眠、嗜睡、乏力等,狭窄程度较轻者可因临床症状不明显而延误诊治。颈动脉狭窄与缺血性脑卒中关系密切,据其他相关文献统计,目前脑卒中已成为继心梗和恶性肿瘤之外的的第三大致死性疾病,也是致残主要因素,临床预后凶险[10-11]。因此,对于本病及时诊断、尽早治疗是临床工作的重中之重。

目前颈动脉狭窄应用于临床的影像学检查手段有很多,虽然DSA的空间分辨率比较高且为动态直观图像,但是仍然因为各方面因素限制导致其无法成为一种常规检查手段[12-15]。随着计算机技术的不断改进,MRA设备也随之迅速发展,通过不断的更新换代,已经逐渐成为评估血管疾病的一种行之有效的检查方法。其中2D-TOFMRA是利用血液中的流动质子群的纵向磁化矢量,使血流与周围静止组织形成对比,经过计算处理后显示血管形态及血流特征[16-17]。3D CE-MRA是一种三维立体成像,其通过顺磁性对比剂的短T1WI,获得理想的血管与周围组织的对比,所得图像通过多个层面获取,具有良好的时间分辨率和空间分辨率,合适的层厚和矩阵可以提高图像的空间分辨率,使血管显示更清晰。通过静脉注射造影剂,减短血液的纵向流动时间,利用梯度回波进行快速扫描,进而获得最佳的血管扫描图像。高空间频率作为空间周边,并决定图像的细节,低空间频率采样作为空间的中心,决定图像的对比度[18]。MRA的数字剪影技术可有效减少信号噪音,增加血管和背景的对比度,即使细小血管亦能清晰显示。对剪影技术上存在可疑病变时,通过综合剪影和原始图像进行对比观察,能进一步提高诊断准确率。如何获得满意的3D CE-MRA图像一直是影像科医技人员关注的重点,以下几个因素至关重要。⑴确定最佳的延迟扫描时间:结合本次研究,笔者采用testbolus技术,确定最佳的延迟扫描时间,根据经验显示,由于血液循环速度较快,采集时间过晚会造成回流静脉显影,造成静脉伪像,影响图像质量。为获得满意的图像效果,将造影剂峰值时间减1/4的采集时间设为最佳延迟扫描时间,这样就大大减少了静脉显影和重叠;⑵注重注药流速和总量:通过高压注射器团注,剂量0.2 mmol/kg,流率2~3 ml/s,高压注射器的使用可快速注射对比剂以利血药浓度快速达到高峰,提高血管成像质量。因3D CE-MRA的图像质量与靶血管内造影剂浓度有关,因此造影剂浓度越高,图像质量越好;⑶合理设置MRA扫描参数:MRA扫描参数的设置亦是影响图像质量关键。3D CE-MRA采用的是快速回波梯度序列,在极短的TR与TE情况下,组织的纵向磁化很小,血管内的磁性对比剂可使靶血管与周围组织形成鲜明的对比,使图像达到良好的效果。将本组50例(100支)颈动脉狭窄患者的3D CE-MRA与DSA结果进行比较,发现3D CE-MRA仅分别高估、低估2例,其余病例检查结果均与DSA一致,两者阳性检出率对比无明显差异,临床预期满意。虽然2D-TOF-MRA阳性检出率与DSA一致,但存在高估或低估9例,检出准确性明显不及3D CE-MRA。同时,对于颈动脉狭窄程度的判断,3D CE-MRA要明显优于2D-TOF-MRA,图像质量也佳。

综上,3D CE-MRA扫描时间快,图像分辨率高且无辐射性,是检查颈动脉狭窄的最佳检查手段,但其对移动非常敏感,易出现运动伪像。因此操作者应熟练掌握3D CE-MRA的成像方法和检查技巧,以获得满意的扫描图像。