多发性颅内结核瘤1例报告并文献复习

2018-10-12宿小满杨梦歌朱明勤

周 阳, 宿小满, 杨梦歌, 朱明勤, 金 涛

颅内结核瘤(Intracranial Tuberculomas)是由于结核分支杆菌经血行播散或在脑脊液中沿皮质静脉、小的穿通动脉深入脑实质,发生以T淋巴细胞为主的变态反应而形成的一种肉芽肿样病变,是少见的颅内占位性病变[1]。目前全国的结核发病率有上升的趋势,中枢神经系统结核的发病率也相应上升[2]。脑结核瘤是结核病危害最大的类型,其并发症严重,死亡率高,所以早期诊断对疾病的治疗和预后有极为重要的作用[2~4]。而目前临床上对多发性颅内结核瘤诊断及治疗情况报道较少,现报道1例经活体组织检查确诊的多发性颅内结核瘤,并结合文献回顾分析该病的临床和影像学特点以及相关疾病鉴别要点。

1 病例资料

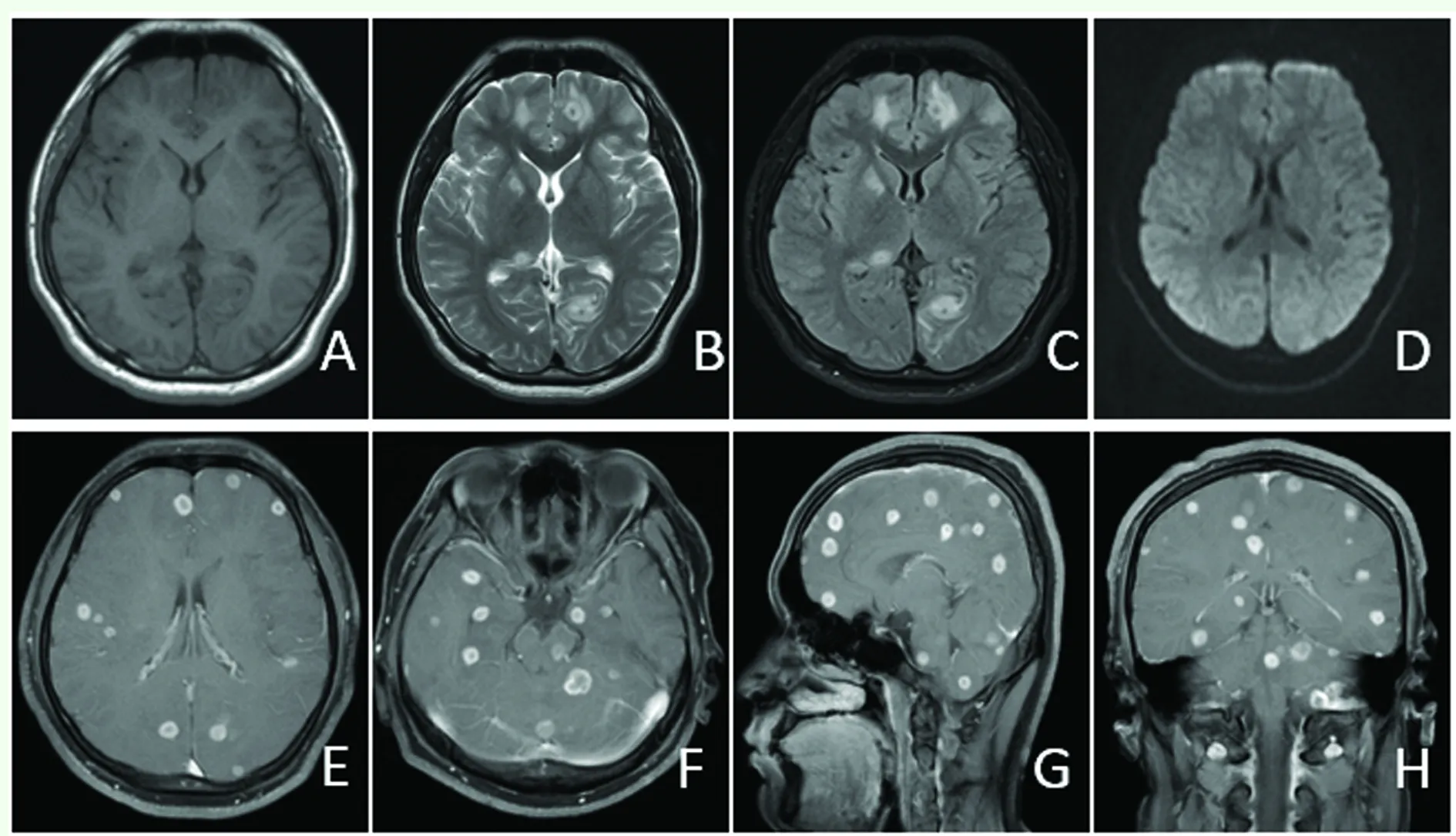

患者,男,21岁,学生,主因头痛10 d、发作性抽搐4 d,于2017年10月1日收入院。既往:2 m前出现咳嗽、发热,最高体温39℃,于当地医院按“支气管炎”治疗,病情好转。否认结核等传染病史及密切接触史。查体:神情语明,脑神经查体未见明显阳性体征,四肢肌力5级,肌张力正常,腱反射对称引出,双侧病理征未引出,深浅感觉及共济运动查体未见异常,项强二横指,克氏征、布氏征阴性。影像学检查:头部MRI示:双侧额颞顶枕叶、双侧半卵圆中心、放射冠、右侧基底节区、右侧丘脑、中脑、脑桥、双侧小脑半球、小脑蚓部见多发斑片状、类圆形异常信号影,T1WI呈等及稍低信号,T2WI呈高信号,Dark-Fluid呈等及高信号,DWI呈等及稍低、稍高信号;增强扫描呈多发大小不等环形强化(见图1)。肺部CT示:双肺纹理增强、模糊,肺内支气管壁略增厚。腹部彩超未见明显异常。实验室检查:血常规(外院2017年9月28日):白细胞(WBC)17.55×109/L,中性粒细胞百分比(NE%)84.9,淋巴细胞百分比(LY%)9.5,中性粒细胞绝对值 14.90×109/L。入院查红细胞沉降率:19 mm/1 h,血清结核抗体IgG阳性,结核感染T细胞斑点试验阳性。血囊虫间凝试验、血常规、男性肿瘤标志物、甲功五项、肝功、肾功等未见异常。腰椎穿刺脑脊液压力300 mmH2O,蛋白定性,葡萄糖3.0 mmol/L,氯129.0 mmol/L,蛋白 1.0 g/L,细胞数6×106/L。脑脊液抗酸杆菌、结核抗体、猪囊尾蚴抗原、EB病毒抗体及隐球菌等均为阴性。于神经外科行脑活体组织检查,病理回报:镜下见脑组织内多发大小不等的上皮样结节形成,结节中央见凝固性坏死,周围多量淋巴浆细胞及散在中性粒细胞浸润,并伴有多核巨细胞反应,且特殊染色见抗酸阳性杆菌(见图2)。明确诊断为颅内多发结核瘤,后转入长春传染病院给予四联抗结核治疗,45 d后随访,头痛完全缓解,抽搐未再发作,在当地医院复查头部MRI病灶数量减少,范围缩小(见图3)。

2 讨 论

2.1 临床表现特点 多发性颅内结核瘤可见于任何年龄,好发于儿童、青少年、年老体弱、抵抗力低下或免疫缺陷患者[5]。临床表现多样,缺乏特异性,易漏诊或误诊为脑脓肿、胶质瘤、转移瘤及脑寄生虫病[6,7]。颅内结核瘤以发热、头痛及高颅压为主要临床表现,可伴有局限性肌张力障碍、肢体瘫痪、偏侧舞蹈症、垂体功能低下、眼肌麻痹、共济失调等脑实质损害[3,7~9],也可以合并脑膜刺激征、意识障碍。其症状主要取决于结核瘤的数目、大小和部位[10]。本例患者有明显的脑膜刺激症状和癫痫发作,这与患者脑膜及额颞叶受累有关。

神经系统结核可侵及脑膜、脑实质、脊髓、脑神经及周围神经等,本例患者病灶主要是侵及脑实质,多分布于脑组织表浅部位,灰白质交界区域。这可能是由于结核分支杆菌经血行播散至颅内组织,颅内终动脉分布在皮髓质交界处和基底节区,管径非常狭窄,血流相对缓慢,结核杆菌易沉积于此[11]。

2.2 辅助检查

2.2.1 头部MRI检查 头部MRI的敏感性和特异性均高于头CT,软组织分辨率高,有利于显示结核瘤的不同组织成分[12]。根据孟亚丰和杨利霞等[13,14]总结的64例颅内结核瘤结节的MRI表现特点,可将颅内结核瘤分为以下4型:(1)肉芽肿型:MRI平扫T1W1呈低信号,T2W2呈高信号,增强后呈均匀强化,周围水肿带较重,占位效应明显,此型极易误诊为肿瘤;(2)干酪样型:T1WI为低或等信号,T2W1为稍高或等信号,增强后呈环状强化,周围有少许水肿;(3)脑膜结核瘤型:见于脑膜同时受累,MRI平扫呈絮状、斑片状或结节状异常信号,相邻脑膜增厚,有线样强化;(4)弥漫性粟粒型:其病灶数目较其他类型多,根据病程不同将其分为未成熟型(即肉芽肿期)和成熟型(即干酪样变期)。结合本例患者的MRI所示颅内见多发斑片状、类圆形异常信号影,T1WI呈等及稍低信号,T2WI呈高信号;增强扫描呈多发大小不等环形强化,符合分型中弥漫性粟粒型结核瘤中的未成熟型。

图1 头部MRI:双侧额颞顶枕叶、双侧半卵圆中心、放射冠、右侧基底节区、右侧丘脑、中脑、脑桥、双侧小脑半球、小脑蚓部见多发斑片状、类圆形异常信号影,T1W1(A)呈等及稍低信号,T2WI(B)呈高信号,Dark-Fluid(C)呈等及高信号,DWI(D)呈等及稍低、稍高信号。增强扫描(E~H)呈多发大小不等环形强化。

图2 患者脑活体组织检查病理结果。图A(HE染色×100):镜下可见脑组织内多发大小不等的上皮样结节形成,结节中央见凝固性坏死,周围多量淋巴浆细胞及散在中性粒细胞浸润,并伴有多核巨细胞反应。(如图B:HE染色×200)

图3 头部MRI(45 d后复查):双侧额颞顶枕叶、右侧基底节、脑桥、双侧小脑半球、小脑蚓部见多发斑片状、类圆形异常信号影,T1W1(A)呈等信号,T2WI(B)呈高信号,Dark-Fluid(C)呈等及高信号,DWI(D)呈等及稍低、稍高信号。增强扫描(E~F)呈多发大小不等环形强化。与图1比较:病灶数量减少,范围缩小

2.2.2 脑脊液检验 脑脊液常规化验对多发性脑结核瘤诊断价值不大,部分脑结核瘤患者早期化验可完全正常,若合并结核性脑膜炎患者可出现细胞数增多、蛋白升高、葡萄糖及氯化物降低。根据关鸿志[15]总结的11例脑结核瘤的脑脊液检查所示,基本都有腰穿压力及蛋白含量升高,仅部分可见糖和氯化物降低,白细胞计数可正常或轻度增高,且结核菌培养均为阴性。本例患者脑脊液符合上述改变,故支持脑结核瘤诊断。

2.2.3 组织学检查 MRI及CSF检查等只能作为辅助诊断手段,而脑活检组织学检查为诊断脑结核瘤的“金标准”,典型的结核肉芽肿中心常为干酪样坏死,周围为放射状排列的上皮样细胞,并可见Langhans巨细胞掺杂于其中,再向外为大量淋巴细胞浸润,结节周围还可见纤维结缔组织包绕,文献报道抗酸染色阳性率低,抗酸染色和菌培养的阳性率均不足60%[15],结合本例患者脑组织活检组织学检查示:慢性肉芽肿性炎,特殊染色见抗酸阳性杆菌,可明确诊断。

2.3 鉴别诊断 典型的结核瘤具备上述特征,不难诊断,不典型的结核瘤应与以下疾病鉴别。

(1)脑脓肿:多有前驱感染史,临床表现除原发病表现外,还有颅内压增高、神经功能缺损等。影像学检查多表现为病灶数目少,病灶较大,壁光滑厚薄均匀,强化明显,可有环环相通等[16,17]。(2)脑囊虫病:多有生食肉类习惯,临床表现与囊虫数量、大小及感染部位有关。影像学多表现为大脑深部多发小环状强化,强化程度轻,壁薄,当其中央有囊壁、头节增强或钙化,即为“靶征”,通常以比较小的“靶征”为主要特征,血囊虫间凝试验阳性即可确诊[17]。(3)转移瘤:颅外多有原发病灶,临床表现以头晕、头痛、呕吐为首发症状。病灶多分布于皮髓质交界处,多呈大小不等、边界不清的圆形、类圆形病灶。影像学多表现为多发环状强化,壁厚,内壁不规则,常有分叶,周围有明显指压迹状水肿[17]。综上所述,这几类疾病单从影像学表现不容易鉴别,而本例患者进行活检后明确诊断为颅内多发结核瘤。

总之,结核瘤可在颅内不同区域分布,又较少伴有结核性脑膜炎,故临床表现多缺乏特异性,易漏诊或误诊为脑脓肿、转移瘤及脑寄生虫病。因此,即使患者没有相关结核症状和颅外结核病灶,只要头部MRI发现颅内表现为圆形、结节状或环形强化,在通过全面检查不能肯定其他诊断时,均应考虑到颅内结核瘤的可能,在取得患者同意后,尽早考虑脑活体组织检查,经病理确定诊断以制定正确的诊疗方案,早期、足量、足疗程抗结核治疗对患者的预后极其重要。