Wistar大鼠肾结石形成过程的动态观察研究

2018-10-11钱成王勤章褚浩徐浩郝志强钱彪

钱成,王勤章,褚浩,徐浩,郝志强,钱彪

泌尿系结石是泌尿外科最常见的疾病之一,发病率高达5%~15%[1],多发于肾脏,最常见结石类型为草酸钙结石[2]。肾结石患者术后复发率较高且结石的形成原因难以明确,因此,研究结石形成机制是治疗肾结石的重要突破点。研究结石形成机制的基础在于肾结石动物疾病模型的建立,建模不但可以深入了解结石的形成过程和机制及结石成因的代谢问题,而且还可以帮助筛选抗结石的中西药物。因此,设计和建立与人类肾结石类似的动物模型,对于探讨肾结石的发病机制、预防和延缓结石形成、寻找防治肾结石的药物等方面均有重要的意义。目前研究大多以乙二醇(EG)法建立大鼠肾结石模型后一次性处死取石[3],而动态观察肾结石形成过程的研究相对较少。因此,本文采用EG加氯化铵诱石剂建立Wistar大鼠肾结石模型,分时段处死大鼠并对大鼠肾结石形成过程进行动态观察,为肾结石病因学等方面的研究提供动物实验基础。

1 材料与方法

1.1 实验动物 2016年3月选取6周龄左右SPF级雄性Wistar大鼠60只,体质量(200±20)g,购自新疆医科大学实验动物中心〔合格证号SCXK(新)2013-0001〕。SPF级雄性Wistar大鼠均先适应性饲养1周后随机分为空白对照组(NC组,n=30)和EG组(n=30)。

1.2 实验材料 基本饲料(石河子大学实验动物中心)、电子天平(LT1000B,常熟市天量仪器有限责任公司)、全自动生化分析仪(Modual DPP,德国罗氏)、多功能光学显微镜及图像采集系统(BX40,日本Olympus)、红外光谱自动分析仪〔LIIR-20,蓝莫德(天津)科学仪器有限公司〕、透射电镜〔JEOL-1230 Electronics,日本电子株式会社(JEOL)〕、微计算机断层扫描技仪(Micro-CT,skyscan1176,比利时Antwerpen)。

1.3 方法

1.3.1 传统EG、氯化铵溶液配制 EG溶液配制:用100 ml量筒量取10 ml EG(分析纯),加自来水定容至1 000 ml,配得1%EG溶液(现配现用)。氯化铵溶液配制:用电子天平称取2 g氯化铵晶体(分析纯),同时用量筒量取1 000 ml无菌双滤水,将两者充分混匀后配得2%氯化铵溶液(现配现用)。

1.3.2 建立动物模型 NC组大鼠正常饮水,2 ml 0.9%氯化钠溶液灌胃2周;EG组大鼠饮用1% EG溶液,2 ml 2%氯化铵溶液灌胃2周。继续饲养8周,NC组大鼠正常饮水,EG组大鼠饮用1% EG溶液,标准饲料饲养,均不限制饮用自来水。

1.3.3 一般情况观察 连续10周观察各组大鼠饮食饮水情况、行为活动等,并测量其体质量(g)。

1.3.4 标本采集 两组大鼠自第1周造模开始,每周处死3只。大鼠处死前1 d用代谢笼收集大鼠24 h尿液。将大鼠用10%水合氯醛以4 ml/kg腹腔内注射麻醉,待大鼠肌肉松弛后腹部正中切口,打开腹部暴露肾脏及下腔静脉,抽取静脉血3~4 ml行血生化检测。切取大鼠双侧肾组织,冲洗后称重,快速冰冻保存,供HE染色用,并计算肾体比,肾体比=肾脏重量/体质量×100%。采用粗针头挑取肾脏冠状剖面附近组织约0.5 g,烘干后供结石分析用。

1.3.5 检测指标 采用全自动生化分析仪检测血肌酐、血尿酸、尿素氮、尿钙、血钙、血磷、血镁、尿pH值、尿比重。采用解剖显微镜进行结石晶体形成观察,肉眼观察肾脏的颜色、形状及大小。将冰冻后肾脏标本快速包埋,制成5 μm厚的横断切片,将切片固定于载玻片上,常规HE染色切片,光学显微镜下观察结晶的形成情况及肾脏病理变化情况,按文献[4]提供的肾脏结晶分级判定标准进行统计。采用红外光谱自动分析仪进行结石成分的分析。

1.4 统计学方法 采用SPSS 17.0统计学软件进行数据分析。计量资料以(x ±s)表示,两组间比较采用成组t检验;计数资料比较采用χ2检验;等级资料比较采用秩和检验。双侧检验水准α=0.05。

2 结果

2.1 两组大鼠一般情况观察 观察期间EG组大鼠垫料有血尿,造模期间于第8周死亡1只,第9周死亡1只。造模1~2周时两组大鼠进食良好、安静温顺。造模3~8周时,NC组大鼠无特殊表现,EG组大鼠表现为烦躁兴奋、活泼好动。造模9~10周EG组大鼠表现为精神疲倦,针刺反应迟钝,活动度减少,食量减少;NC组大鼠无特殊表现。

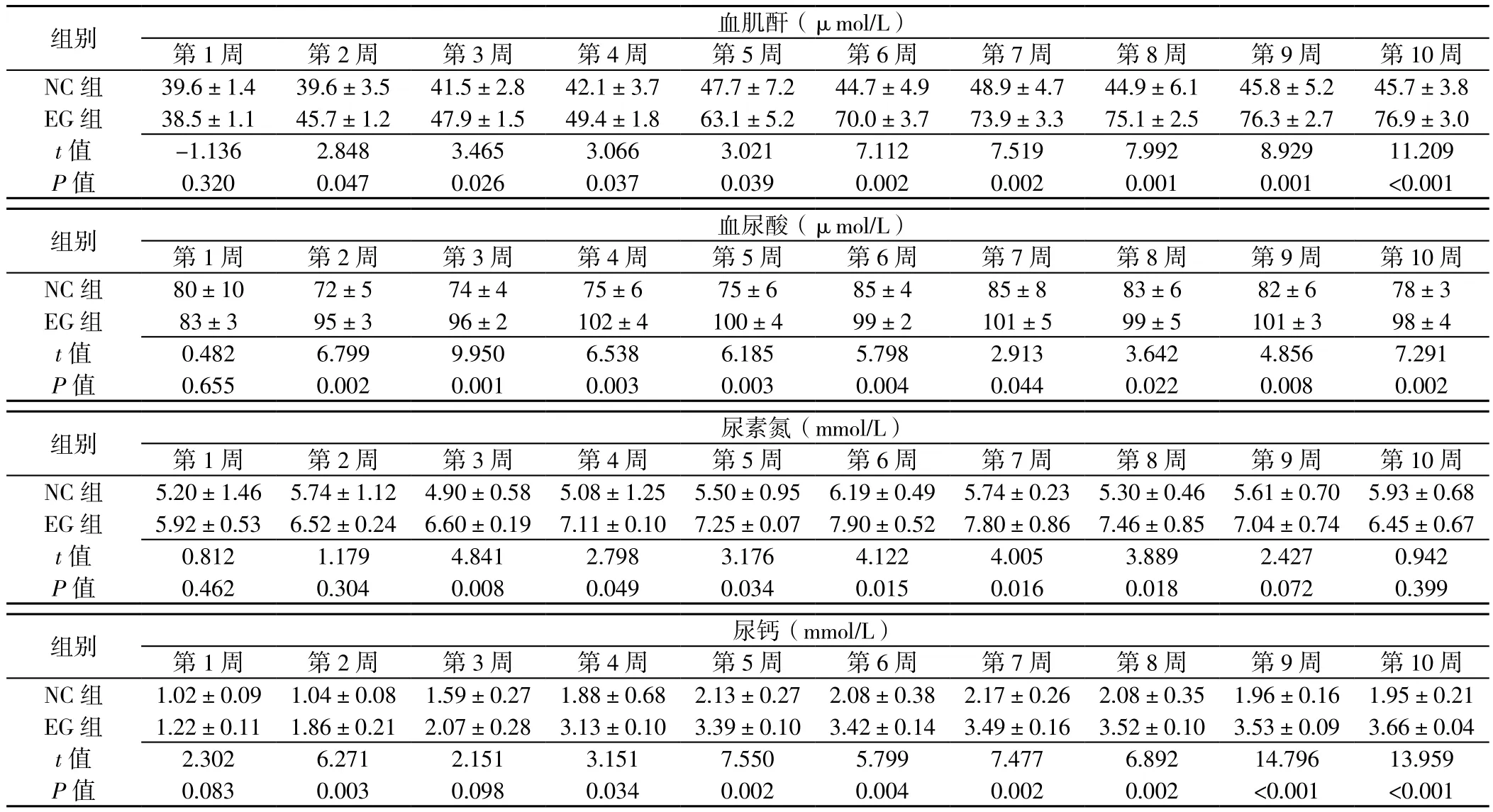

2.2 大鼠血、尿生化指标比较 EG组大鼠第2~10周血肌酐、血尿酸均高于NC组,差异有统计学意义(P<0.05);两组大鼠第1周血肌酐、血尿酸比较,差异无统计学意义(P>0.05)。EG组大鼠第3~8周尿素氮高于NC组,差异有统计学意义(P<0.05);两组大鼠第1、2、9、10周尿素氮比较,差异无统计学意义(P>0.05)。EG组大鼠第2周、第4~10周尿钙高于NC组,差异有统计学意义(P<0.05);两组大鼠第1、3周尿钙比较,差异无统计学意义(P>0.05)。EG组大鼠第5~10周血钙高于NC组,差异有统计学意义(P<0.05);两组大鼠第1~4周血钙比较,差异无统计学意义(P>0.05)。EG组大鼠第6~10周血磷、血镁高于NC组,差异有统计学意义(P<0.05);两组大鼠第1~5周血磷、血镁比较,差异无统计学意义(P>0.05)。EG组大鼠第2~8周尿pH值低于NC组,差异有统计学意义(P<0.05);两组大鼠第1、9、10周尿pH值比较,差异无统计学意义(P>0.05)。两组大鼠第1~10周尿比重、尿量比较,差异无统计学意义(P>0.05)。EG组大鼠第3~10周肾体比高于NC组,差异有统计学意义(P<0.05);两组大鼠第1~2周肾体比比较,差异无统计学意义(P>0.05,见表1)。

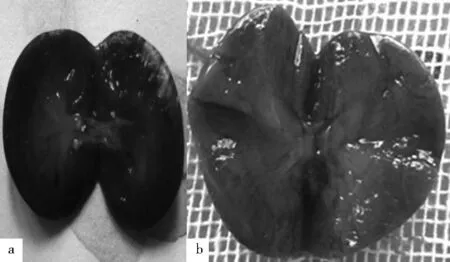

2.3 肉眼及解剖显微镜观察 造模第1~2周,肉眼观察两组大鼠肾脏无明显差异。造模第3周开始,肉眼观察EG组大鼠部分肾脏较NC组略有增大,肾皮质剖面呈红褐色,髓质呈橘黄色,皮髓结构清晰,肾盏及肾盂良好。造模第6周以后,肉眼观察EG组大鼠肾脏肿大,颜色变浅或发白,剖面呈淡黄色,皮髓结构不清晰,可见淡黄色颗粒沉积在皮髓交界处,触之有沙粒样感觉;解剖显微镜下可见晶体以肾盂为中心呈扇形分布。造模第6周以后,肉眼观察NC组大鼠肾脏表面光滑,肾皮质剖面为暗红色,髓质呈灰白色,肾门处可见肾乳头、肾盏、肾盂等正常结构,未见明显斑点颗粒;解剖显微镜下亦未见明显结晶(见图1)。

表 1 不同时间点两组大鼠血、尿生化指标变化(x±s)Table 1 Changes in blood,urine biochemical indices of rats in the two groups at different time points

(续表1)

2.4 肾脏结晶及结石情况

2.4.1 两组大鼠肾脏结晶分级形成情况及比较 整个研究期间,NC组大鼠肾脏组织未见结晶,EG组大鼠造模第3周起肾脏切片可见明亮晶体,主要分布于远曲小管、近曲小管及部分肾小球周围,形态不规则,晶体多呈零星散在分布,少量晶体呈互相连接成片或成堆。EG组大鼠肾脏结晶分级高于NC组,差异有统计学意义(P<0.05,见表2)。

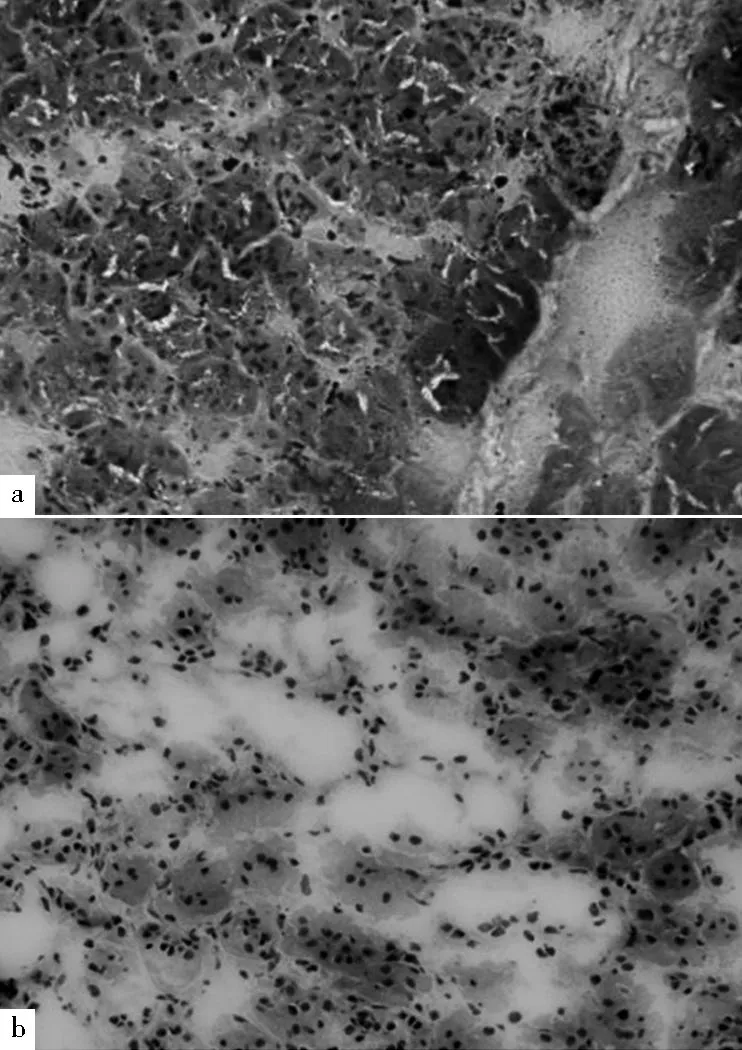

2.4.2 两组大鼠肾脏病理变化情况 光学显微镜下观察:造模期间NC组大鼠肾脏组织内未见结晶沉积,无病理学改变。造模第2周起EG组部分大鼠肾脏组织内可见肾小管上皮细胞脱落或肾间质淋巴细胞浸润以及数量不等透明晶体,多数晶体以不规则碎片出现在肾小管中,部分见于集合管、间质及被膜下,并伴有部分肾小管扩张、上皮细胞空泡样变性及小管上皮肿胀;造模第5~10周大鼠肾脏组织结晶量大,细胞排列紊乱,肾小管多畸形,肾小管管腔扩大或因上皮细胞肿胀而变窄,扩大腔内多有坏死脱落样物,肾小球形状多不规则甚至坏死(见图2)。

表 2 两组大鼠肾脏结晶分级比较(只)Table 2 Grading of crystallization in the two groups

图1 两组大鼠肾脏的剖面图Figure 1 Cross section of kidneys in the two groups of rats

图2 两组大鼠肾脏的冰冻切片(HE染色,×200)Figure 2 Frozen sections of kidneys in the two groups of rats

2.5 两组大鼠结石成分分析及结石检出率比较 NC组大鼠肾结石成分:草酸钙结石1例(6.6%),磷酸镁铵结石1例(3.3%),结石检出率为6.7%(2/30)。EG组大鼠肾结石成分:草酸钙结石7例(23.3%),草酸钙+磷酸钙结石5例(16.7%),草酸钙+磷酸镁铵结石3例(9.9%),磷酸镁铵结石1例(3.3%),磷酸钙结石3例(9.9%),结石检出率为63.3%(19/30)。EG组大鼠结石检出率高于NC组,差异有统计学意义(χ2=21.172,P<0.001)。

3 讨论

肾结石是一种全球性常见病和多发病,其患病率为5%~15%;肾结石成分中约80%为钙结石,其中以草酸钙结石最常见[5]。大鼠肾脏草酸钙结石模型的成功建立是研究肾结石形成机制的基础。目前有关草酸钙结石的形成机制研究虽尚未达成一致性结论,很多因素均可以导致肾结石的形成,例如低尿量、高尿钙、尿草酸、尿pH值,其中草酸是结石形成的重要因素。本研究造模用到的EG是目前大鼠草酸钙结石模型造模的基础促石剂,其是草酸的前体,进入体内后转化为羟乙酸,其在羟乙酸氧化酶的作用下可直接变为草酸,也可通过乳酸脱氢酶的作用转化为乙醛酸,然后再转化为草酸[6]。氯化铵可以酸化尿液,长期服用可造成肾小管功能障碍,有利于草酸钙晶体形成,而氯化铵是一种刺激性物质,大鼠难饮用,故配成2%氯化铵溶液灌胃2周。目前,虽然通过EG加氯化铵法建立大鼠草酸钙结石模型已成熟,但是大多数是在建立模型之后一次性处死取石[3],对于大鼠草酸钙结石成石过程中的动态变化方面的研究较少,因此本研究采用EG加氯化铵法建造Wistar大鼠肾结石模型,连续观察10周,分期处死,动态观察整个结石形成过程。

本研究结果显示,造模过程中EG组大鼠垫料有血尿,造模期间有2只大鼠死亡,此结果可能与EG及氯化铵的肾毒性有关。造模早期两组大鼠无特殊变化;造模第3~8周时,NC组无特殊表现,EG组大鼠较NC组大鼠更烦躁,活动增加。造模第9~10周时,EG组大鼠较NC组大鼠精神疲倦,活动度减少,食量减少;NC组大鼠无特殊表现,此表现可能与EG及氯化铵造成肾损伤至晚期大鼠肾衰竭有关。肉眼观察EG组大鼠肾组织结晶明显,而NC组无明显变化。在肾脏结晶分析及结石形成上,NC组大鼠无结晶形成;EG组大鼠结石检出率较NC组大鼠高,此结果与其他研究结果相符[3]。本研究结果显示,EG组大鼠第2~10周血肌酐、血尿酸高于NC组,第3~8周尿素氮高于NC组,第2周、第4~10周尿钙高于NC组;此结果说明EG组在造模早期即出现肾功能损伤,与相关文献报道的高草酸及氯化铵等可以伤及肾小管上皮,引起炎性反应,导致上皮细胞的脱落,使基底膜暴露相符[7]。本研究结果显示,EG组大鼠第5~10周血钙高于NC组;EG组大鼠第6~10周血磷、血镁高于NC组;EG组大鼠第2~8周尿pH值低于NC组;表明EG加氯化铵造模法对肾脏损伤较重,对肾功能影响程度较大。EG组大鼠第3~10周肾体比高于NC组,表明造模对肾脏形态结构改变较明显。

本研究结果显示,肾脏病理切片中EG组大鼠肾脏内可见钙盐结晶沉积,主要分布于肾小管,NC组大鼠肾组织未见晶体。EG组大鼠肾小管内钙盐晶体沉积较多,伴有部分肾小管上皮细胞空泡样变性及肾小管上皮肿胀,偶可见肾间质淋巴细胞浸润或肾小管上皮脱落;NC组肾脏组织未见病理改变。此结果与传统EG加氯化铵造模机制相符[8]。

肾小管细胞损伤学说是肾结石发病机制的主要学说之一。VERVAET等[9-10]研究证实,在结石形成的起始阶段出现肾小管上皮细胞的受损,流经肾小管的原尿结晶盐容易黏附于受损的肾小管上皮细胞,继而聚集形成更大的结晶或结石。同时细胞损伤之后形态亦发生改变,其紧密连接结构被破坏,磷脂双分子层不再对称,膜的极性消失,细胞的防御机制被破坏[11],以致肾结晶的黏附及进一步形成结石,结石形成可能持续压迫肾脏引起机械性的损伤及肾脏的缺血缺氧,肾脏损伤风险增加[12]。KHAN等[13]研究发现,持续性高草酸尿会导致上皮细胞出现一系列形态学改变,最终导致细胞坏死并脱落,基底膜暴露,有利于结石的附着。同时,细胞受损后产生的碎片有助于结晶的核化和生长。在建造肾结石模型时添加可致肾小管上皮细胞损伤的药物,可增强成石作用,缩短造模时间。本实验使用到的EG可在体内转化成草酸,而高草酸尿可致肾小管坏死[14],联合氯化铵对肾小管上皮细胞造成损伤,使结晶更容易聚集形成结石。

虽然本实验对大鼠肾结石成石过程进行了动态观察,但未从细胞层面上对成石过程中大鼠肾脏损伤进行动态观察,此处还有待后续深入研究。

综上所述,采用EG加氯化铵法建立的肾结石模型大鼠在造模第3周开始形成结石,肾结石模型大鼠明显较空白对照大鼠精神疲倦,活动度及饮食量减少,血、尿生化指标明显改变,肾体比明显升高。本研究通过分析大鼠肾结石模型血尿生化、病理切片及结晶分级对模型动物肾结石发展的各个阶段有了较为清楚的了解,在10周时间内完整复制了大鼠草酸钙结石模型,明确了各个时间段的结石形成情况,较好地再现了肾结石发展的过程,并对其动态观察,为肾结石发生的机制及预防治疗、结石形成过程中各个阶段肾脏的变化提供了理想的动物模型及相关数据。