长期施磷对水旱轮作生产力及土壤团聚体磷分布的影响

2018-09-28宋美芳胡镇江胡义涛

宋美芳,胡镇江,胡义涛

(长江大学农学院,湖北 荆州 434025)

邹家龙

(湖北省荆州市荆州区农业技术推广中心,湖北 荆州 434025)

李继福,吴启侠

(长江大学农学院,湖北 荆州 434025)

李强

(湖北省荆州市荆州区农业技术推广中心,湖北 荆州 434025)

磷是作物必需的营养元素之一,作物所需的磷主要来自土壤本身磷库和外源磷肥[1~3]。充足的磷素营养供应可显著促进小麦、水稻和油料等作物的根系生长、提高叶片的光合能力,进而增加植株干物质量,是作物增产和稳产的重要措施[4~6]。然而,磷素在土壤中的移动性差,易被土壤吸附固定,向根系扩散能力较低,使得磷肥的当季吸收利用率偏低。目前,我国主要粮食作物磷肥的当季利用率仅为10%~25%[7~9]。随着农田磷肥的施用,土壤磷素在我国很多地区呈现盈余状态,部分地区土壤有效磷含量已经超过环境临界点,导致磷肥利用效率下降、造成资源浪费并增加农业污染的环境风险[10,11]。

水旱轮作是我国南方稻作区主要种植制度,其显著特征是作物和土壤季节间的干湿交替变化。土壤季节间的干湿交替变化对土壤磷的形态和作物有效性产生显著影响[12]。稻田淹水后,由于Fe3+的还原以及Ca-P化合物溶解度的增加,磷对水稻的有效性提高,但是在旱季作物时,土壤变干又促进了磷的吸附和固定[13~15]。因此,通常认为,水旱轮作条件下应采取重旱轻水的磷素管理策略[12]。春玉米-晚稻轮作磷肥施用效果表明,玉米季施用的磷肥对晚稻有明显的后效作用,且比晚稻季施用磷肥具有更高的磷肥利用效率[9]。麦玉轮作中,减少小麦季磷肥用量20%~40%,对玉米籽粒产量、生物量及磷素吸收均无明显影响[16]。紫色土经过22a的磷肥施用后土壤0~20、20~40cm全磷、有效磷和各形态无机磷含量均比对照有不同程度的增加[13,15]。

土壤团聚体是调控土壤水肥供应与养分存储的重要物质基础,其粒径大小与分布直接影响着土壤各种养分的供应效率,而施肥又是影响土壤团聚结构及其养分供应效能的重要措施[17~19]。施用磷肥能够增强土壤铝离子与磷酸根的络合产物,是团聚体形成的良好胶结物质[2]。研究表明,长期施用磷肥可显著提高旱地红壤中大于1mm粒级团聚体比例,但对黑土各粒级水稳性团聚体分布影响不大[2,3,20]。因此,水旱轮作条件下有必要从轮作系统角度来调控磷素的施用,科学合理施用磷肥对提高磷肥当季利用效率、发挥其后效作用、减轻农业面源污染具有重要意义。为此,笔者于2011年开始在江汉平原开展水稻-冬油菜轮作肥效定位试验,以期为农业生产中制定更好的土壤磷素管理措施以及保障该区域农业的可持续发展提供参考。

1 材料与方法

1.1 试验地概况

试验点位于湖北省荆州市川店镇(N 30°33′24″,E 112°4′56″,海拔52m),为河流冲积物发育的水稻土,2011年水稻季开始进行水旱轮作肥效定位试验,采用一年两熟的中稻-冬油菜轮作模式。试验前耕层(0~20cm)土壤pH 6.4、含有机质28.8g/kg、全氮0.6g/kg、碱解氮275.3mg/kg、有效磷4.44mg/kg,速效钾96.6mg/kg和缓效钾528.2mg/kg。

1.2 试验设计

本研究设置2个处理,分别为(1)NK(-P)和(2)NPK(+P)。每处理3次重复,小区面积20m2,所有小区均随机排列。除处理(1)不施磷肥外,作物每季养分施用量均保持一致,即:N 180kg/hm2、P2O590kg/hm2、K2O 120kg/hm2、硼肥15kg/hm2,均为该地区测土配方施肥推荐用量。肥料品种有尿素(46% N)、过磷酸钙(12% P2O5)、氯化钾(60% K2O)和硼砂(11% B)。水稻季氮肥分3次施用,基肥∶蘖肥∶穗肥=2∶1∶1;磷肥和钾肥在水稻移栽前一次性基施。冬油菜季氮肥分3次施用,基肥∶越冬肥∶蕾薹肥=3∶1∶1;磷、钾和硼肥在油菜移栽前一次性基施。

试验所用水稻和油菜品种均为当地主推品种,分别为鄂科1号和华油杂15号。田间生产管理均按当地农业技术推广部门的推荐措施进行,并适时防治病虫害。

2017年冬油菜收获后,采集各处理0~10、10~20、20~30cm和30~40cm的土壤样品。每个小区采集4个样点,按照“四分法”取1kg带回实验室,风干备用,以研究不同深度土壤团聚体含量及有效磷分布。

1.3 测定项目与方法

1.3.1 作物产量

各小区水稻和冬油菜单打、单收,计实产。

1.3.2 土壤团聚体分级

土壤团聚体分级采用湿筛法[21]:将钢筛从上到下、筛孔由大到小的顺序套牢,将已经准备好的200g土样置于套筛上,放入水桶中,然后将套筛固定到团聚体分析仪的震荡架上,淹水静置30min。以振幅3cm、30次/min的频率上下震荡5min,将各级筛子上的土壤团聚体洗入烧杯中,50℃条件下烘干、称重,室温保存。分别得到>5mm、2~5mm、1~2mm、0.5~1mm、0.25~0.5mm及<0.25mm粒径的团聚体。

1.3.3 土壤有效磷测定

各处理土壤有效磷(Olsen-P)含量采用NaHCO3浸提-钼锑抗比色法测定[21]。

1.4 数据处理

试验数据采用Excel 2016、OriginPro 9.0软件计算和处理,利用LSD法检验P<0.05水平上的差异显著性。

2 结果与分析

2.1 轮作系统的产量可持续性

由图1可知,不施磷(-P)时,水稻和冬油菜的6a平均产量分别为5042kg/hm2和549kg/hm2。第一年施用磷肥,水稻没有明显增产效果,而经过2个轮作周期后,则表现出显著的增产效果。对于后茬作物冬油菜施用磷肥,冬油菜在第1个轮作周期就表现出增产效果。与不施磷处理(-P)相比,施磷处理(+P)的水稻和冬油菜年均增产量分别为587kg/hm2和923kg/hm2,增幅分别为11.3%和168.1%。这表明在低磷土壤上长期施用磷肥有明显增产效果,且冬油菜季>水稻季。

图1 水旱轮作产量变化

2.2 不同深度土壤有效磷含量

长期磷肥施用对不同深度土壤有效磷含量的影响如图2所示。由图2可知,不施磷处理(-P)0~10、10~20、20~30cm和30~40cm层次土壤有效磷含量分别为3.70、2.84、2.57mg/kg和2.85mg/kg;而施磷处理(+P)的0~10、10~20、20~30cm和30~40cm层次土壤的有效磷含量比-P处理则分别增加3.22、1.73、2.06mg/kg和2.84mg/kg,增幅则分别为87.0%、60.9%、80.1%和99.5%,且以表层0~10cm土壤有效磷含量最高。这表明长期不施用磷肥会造成耕层土壤有效磷含量下降,而长期磷肥施用则可有效弥补土壤磷素亏缺现象。

图2 不同深度土壤有效磷含量

2.3 不同深度土壤团聚体分布

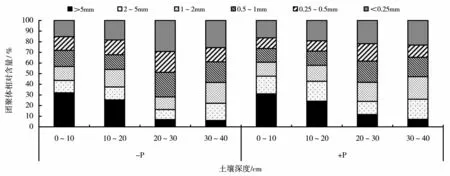

图3结果显示,长期耕作和磷肥施用对土壤团聚体时空分布有显著影响。不施磷(-P)条件下,随着土壤深度的增加,>5mm粒径的团聚体含量明显降低,而<0.25mm粒径的团聚体则显著提高,其他粒径也均有不同程度的变化;同样,对于施磷处理(+P)也存在类似的垂直分布规律。

与-P处理相比,在0~10cm处,+P处理各粒径含量并无显著性差别。在10~20cm处,+P处理2~5mm粒径团聚体含量显著增加,而0.25~0.5mm粒径团聚体含量则明显降低,其他粒径含量无显著性差异。在20~30cm处,+P处理的大粒径(>5mm和2~5mm)团聚体明显提高,微小粒径(<0.25mm)团聚体有所下降;但在30~40cm处,+P处理的大粒径和微小粒径团聚体含量与20~30cm处的相反,其他粒径含量没有明显差异。

图3 不同深度土壤团聚体分布

2.4 不同深度土壤团聚体有效磷含量

由图4可知,不同粒级土壤团聚体中的有效磷含量因粒径而有异。2个处理不同粒级团聚体中有效磷含量呈现相同的变化趋势:[<0.25mm]>[1~2mm、0.5~1mm、0.25~0.5mm]>[>5mm、2~5mm],即粒径越小,有效磷含量越高;粒径越大,有效磷含量越低。

与不施磷处理(-P)相比,施用磷肥(+P)显著增加了各粒级团聚体中有效磷的含量,且0~10cm和30~40cm土层团聚体有效磷含量增幅最大,即0~10cm和30~40cm土层>5mm、2~5mm、1~2mm、0.5~1mm、0.25~0.5mm及<0.25mm各粒级团聚体有效磷含量增幅依次分别为30.5%、94.0%、92.0%、109.4%、129.0%、185.9%和42.9%、56.2%、57.0%、102.5%、164.8%、205.9%,平均增幅为106.8%和104.9%;其次,10~20cm和20~30cm土层团聚体有效磷增幅则为2.4%~38.3%和30.4%~97.7%,平均为24.0%和70.3%。

图4 不同深度土壤团聚体有效磷含量

2.5 不同深度土壤团聚体有效磷平衡

通过-P处理和+P处理的团聚体和各粒径有效磷含量得出团聚体有效磷的盈缺值,如图5所示。由图5可知,0~10cm和30~40cm土层的有效磷平衡变幅最为明显,其次是20~30cm和10~20cm土层。另外,不同土层各粒级团聚体的有效磷盈缺值存在显著性差异,尤以<0.25mm粒级的团聚体有效磷平衡值最小,其次是2~5mm粒级团聚体。

注:磷素盈缺值=处理1(-P)各粒径团聚体含量×有效磷含量-处理2(+P)各粒径团聚体含量×有效磷含量。图5 土壤团聚体磷素盈缺平衡

3 讨论

3.1 磷肥施用对水旱轮作产量的影响

磷是土壤中移动性较差的养分元素,而水旱轮作是提高土壤磷有效性最常见的途径[2,12]。这是由于淹水能够促进土壤中磷的释放,虽然减少水稻季磷肥用量,但水稻可充分利用土壤中溶解的磷;而在旱季作物上,则应当施用充足的磷肥以满足作物对磷的吸收和固定[3,12]。本研究中,不施用磷肥,在低磷土壤(Olsen-P 4.44mg/kg)经过5个轮作周期后,水稻仍然有较高的产量水平,平均可达5042kg/hm2,而冬油菜产量则显著下降,平均年产仅为549kg/hm2。施用磷肥推荐用量(P2O590kg/hm2)后,水稻和油菜均有不同程度的增产,但从增幅来看旱季明显高于水稻季,说明淹水可以提高水稻根系对土壤磷的吸收利用,冬油菜则需要额外的磷肥补充才能满足营养需求。袁国印等[9]对玉米-水稻轮作进行磷肥施用研究结果显示,玉米季施用的磷肥在晚稻季能表现出明显的后效作用,且比晚稻当季施用磷肥具有更高的磷肥利用效率。小麦-水稻轮作的研究表明,当土壤有效磷含量>10mg/kg时,水稻季可少施或者不施磷肥来达到稻麦整个轮作系统农田减磷效果[10]。Singh等[22]研究表明,相对于小麦,水稻施磷过量一方面会导致更多的磷被土壤吸附固定,另一方面也会导致磷肥在土壤中的径流,降低磷肥利用率和经济效应。研究表明小麦、玉米和水稻土壤有效磷的农学阈值分别为7.5~23.5、5.7~15.2mg/kg和4.3~14.9mg/kg[23],可见旱地作物较水稻对土壤缺磷更为敏感。虽然本研究所在地区的土壤有效磷含量偏低,但从产量结果和有效磷的农学阈值来看,尤其随着种植季数的增加、磷肥残效叠加效应增强,磷肥的累积吸收利用率会逐步上升[9,20,24]。因此,在水稻-冬油菜轮作系统中,虽然水稻季进行磷肥减施在理论上具有可行性,但还需要进一步开展相关田间试验研究。

3.2 磷肥施用对水旱轮作土壤磷的影响

本试验中土壤有效磷的检测结果表明,长期缺磷肥后,轮作系统对表层和下层土壤磷都有吸收,但通过施肥,则可以有效缓解磷素亏缺,尤其是0~10cm和30~40cm出现明显的磷素累积现象,这一方面表明作物根系吸收的磷主要来自10~20cm和20~30cm土层,另一方面也表明长期磷肥施用过多,会引起磷素垂直迁移,导致下层土壤磷的累积。不同深度土壤团聚体有效磷含量分布的结果则表明,施磷肥可以增加各粒级团聚体有效磷含量,尤其在<0.25mm的黏粒部分占比最大。此外,土壤磷素管理也必须要考虑作物秸秆和有机肥的施用。研究表明,有机肥能够促进Fe3+的还原,释放固定态磷[24,25];而作物秸秆还田可减少磷的吸附从而增加其有效性。宋春等[25]的研究也证实施用磷肥能显著增加黑土各粒级水稳性团聚体中全磷和有效磷含量。随着规模农业的发展和秸秆还田技术的大力推进,将秸秆磷素还田与磷肥施用统筹结合,是轮作系统优化磷肥施用和有效减施的一项重要措施。

4 结论

低磷土壤长期施用推荐磷肥用量能够有效增加水稻和冬油菜产量,并维持轮作系统生产力的可持续性,且增产效果表现为冬油菜季>水稻季。长期磷肥投入虽然能够改善土壤团聚体结构并显著提高耕层及各粒级团聚体中的有效磷含量,但也显著增加了0~10cm和30~40cm土层的有效磷累积,尤其是<0.25mm粒级团聚体有效磷含量累积最为明显。