牙线牵引辅助在内镜黏膜下剥离术治疗食管早癌及癌前病变中的应用

2018-09-20

(南方医科大学附属南方医院 消化内科,广东 广州 510515)

食管癌是起源于食管黏膜上皮的恶性肿瘤,为临床常见病,早期切除者术后5年生存率可达90%以上,因而早诊断早治疗对于提高食管癌患者的生存率及生活质量至关重要。近年来,随着内镜技术的不断进步,早期食管癌的检出率得到了明显提高,相关内镜下微创治疗技术也在广泛开展中[1-2]。内镜黏膜下剥离术(endoscopic submucosal dissection,ESD)自20世纪90年代末由日本学者首先开发并应用于临床,目前在日本已成为消化道早期癌的标准治疗方法[3-4]。近几年,我国逐步开展ESD技术,治疗消化道早期癌及癌前病变的ESD技术逐渐成熟[5],且取得很好的疗效。ESD的优势在于能一次性完整剥离超过2.0 cm的病灶,同时使肿瘤原位复发的危险大大降低。但其不足之处在于手术时间较长,术中出血穿孔的发生率较高,且对操作者技术难度较大。因此,良好的手术视野对于手术的成功至关重要。以往的ESD操作常在镜头前加用透明帽,并将镜头抵住黏膜下层操作,这样能降低一些出血的可能性,但对病灶整体缺乏一个完整的视野暴露,特别是治疗较大的上消化道黏膜病变时,有时需要一些辅助手段进行黏膜下层的显露。近年在日本兴起由外力牵引辅助ESD,可较好地暴露需要继续剥离的视野[6],2011年台湾学者也报道了在胃肿瘤的ESD治疗过程中使用牙线滑轮组进行牵引辅助[7],获得良好的操作视野;2014年也有学者用此方法进行了动物实验,结果显示牙线牵引能有效减短操作时间[8]。

本研究将2015年7月-2016年7月收治的40例食管早期病变患者应用ESD进行治疗,并对其中的20例患者给予牙线辅助牵引ESD术,取得较满意效果。现报道如下:

1 资料与方法

1.1 一般资料

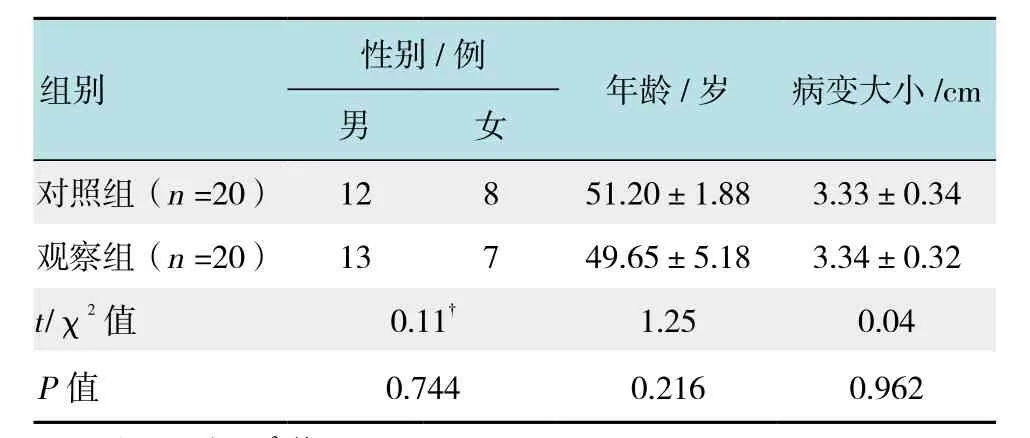

选取2015年7月-2016年7月于本院进行治疗的食管早癌及癌前病变患者40例,所有患者术前均有病理证实为高级别上皮内瘤变或黏膜内癌,病灶均位于低位食管。其中,男25例,女15例,年龄34~65岁,病变大小2.5~4.0 cm,分为观察组和对照组各20例。将传统ESD 20例作为对照组,将牙线辅助ESD 20例作为观察组,术前均行超声内镜提示病灶局限于黏膜层或黏膜下浅层,无突破肌层或浆膜层,所有病例均无内镜治疗禁忌证。本研究中两组患者在性别、年龄和病变大小等方面比较,差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。见表1。

表1 两组患者一般资料比较Table 1 Comparison of general data between the two groups

1.2 器械与内镜设备

所有内镜操作由同一具有熟练操作技巧的医师完成,采用的钳子管道3.7 mm以上,带附送水的胃镜(Olympus GIF-H260,Olympus GIF-Q 260J),在胃镜头端加用透明帽(D-201-11802),治疗器械包括:HX-600-135止血夹、APC凝固器,medwork注射针,Endo-FlexGmbH圈套器,Cook套扎器,HX-110QR钛夹,dual刀、IT刀、海博刀、Flex刀、Hook刀、CO2治疗气泵、注射溶液为1∶10 000肾上腺素靛胭脂生理盐水,辅助牵引线为牙线等。

1.3 治疗方法

两组均进行常规的术前检查,确定病灶浸润深度,进行染色放大观察,准确了解病变范围,先于距病变边缘0.5 cm处黏膜使用APC氩气进行标记,沿标记点进行黏膜下注射,环周切开肿物周围黏膜,在此基础上对照组患者直接沿着病变边缘标记点外侧用IT刀进行黏膜下层剥离,间断性的给予黏膜下注射,保持在剥离过程中病变黏膜始终处于抬举状态。观察组则在剥离黏膜下层1/4左右退镜安装牙线,将牙线打结固定在钛夹一端,剪去牙线较短的一侧,以便术中视野清晰,保留下的较长牙线附在镜身外侧,由助手牵引,内镜直视下在病灶切口边缘夹闭钛夹,牵引牙线可见病灶的侧缘向上隆起,黏膜下层充分暴露,沿黏膜下层剥离切除。两组病变剥离后充分处理创面,可使用氩气刀、热活检钳、金属夹进行止血或封闭创面等处理。切除标本展平后用大头针将其四周固定于泡沫塑料板上,测量大小并拍照后浸泡于甲醛溶液送病理检查。病理医师以2.0 mm为间隔进行连续平行切片,病理学报告需描述标本的大体形态、部位、组织学类型、水平切缘及垂直切缘情况。术后常规禁食1~3 d,之后逐渐依次开放全流食、半流食、普食;给予抑酸药物、营养支持和静脉补液等常规治疗,必要时给予止血药物、抗生素预防感染;对患者进行密切监护,观察是否有术后出血、穿孔等并发症发生,并及时处理。观察头颈部有无皮下气肿,必要时胸部X线检查了解有无纵隔气肿和气胸,并在术后第3和6个月时进行内镜随访,观察创面愈合情况,以后每年复查胃镜检查。

1.4 观察指标

对比两组手术的时间、一次性病变完整切除率、患者住院时间、术后并发症发生率。一次性病变完整切除是指标本在病理学水平达到水平切缘和垂直切缘均阴性,病理上无病变组织残留。术后并发症是指术后出血、穿孔等并发症,从以下指标进行评价:①术后出血指术后2周内需急诊留观住院或干预处理的出血,需随访,多发生在术后48 h。患者出院后4周电话随访迟发性出血发生率;②观察患者术后有无腹痛、腹胀及其他不适;③观察头颈部有无皮下气肿,必要时胸部X线检查了解有无纵隔气肿和气胸,定期随访。

1.5 统计学方法

应用SPSS 20.0统计软件进行分析。计数资料比较采用χ2检验,计量资料以均数±标准差(±s)表示,采用t检验。P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

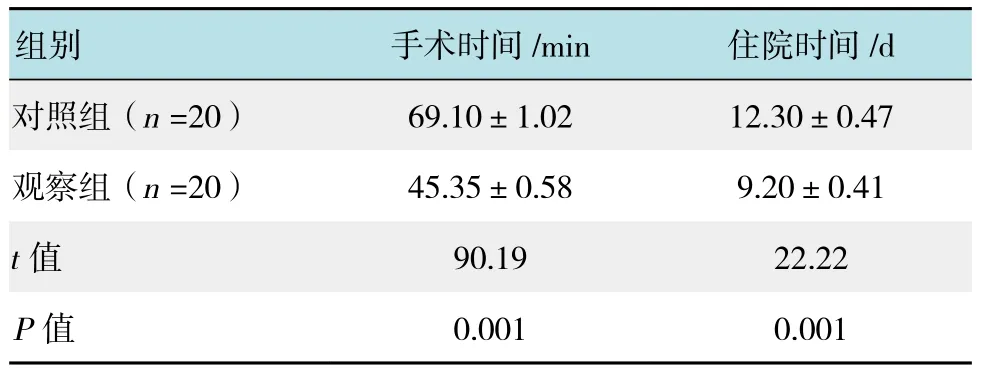

2.1 两组的手术时间及住院时间比较

观察组手术时间及住院时间明显低于对照组,且差异均有统计学意义(P<0.05)。见表2。

表2 两组患者手术时间及住院时间比较 (±s)Table 2 Comparison of operative time and hospitalization between the two groups (±s)

表2 两组患者手术时间及住院时间比较 (±s)Table 2 Comparison of operative time and hospitalization between the two groups (±s)

组别 手术时间/min 住院时间/d对照组(n =20) 69.10±1.02 12.30±0.47观察组(n =20) 45.35±0.58 9.20±0.41 t值 90.19 22.22 P值 0.001 0.001

2.2 两组一次性病变完整切除率比较

对照组一次性病变切除率为60%,观察组一次性病变切除率为90%。观察组一次性病变完整切除率明显高于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。

2.3 两组术后并发症

两组均无出现术后大出血和穿孔等并发症,术后并发症发生率对比差异无统计学意义。

3 讨论

随着内镜治疗技术的发展,ESD被证实为一种治疗早期食管癌安全、有效的治疗技术。与以往早期食管癌内镜治疗技术相比,ESD技术使大块食管黏膜病灶完整切除成为可能,早期食管癌和癌前病变的内镜切除适应证再次得到扩展[1,9-10]。ESD是一种安全有效的内镜下微创治疗新技术,具有可完整切除病灶、切除较大病灶、提供完整组织标本进行病理学评估及降低复发等优点,成为消化道早癌和癌前病变的首选治疗方法。但是其手术时间较长,术中出血穿孔的发生率较高,且操作技术难度较大,良好的手术视野是手术安全性的前提。对于较大的食管病变,ESD需要切除很大的面积,此时单纯的使用透明帽抵住黏膜下层,已经无法满足术者对视野的需求,从某种角度说,随着切割的深入可操作的空间愈发狭小,导致黏膜下层愈发难以辨认的时候,盲目的切割只会增加穿孔与出血的风险,这时需要一个与手术方向相反的侧向拉力将已切割的组织提起,使黏膜下层的组织充分暴露在视野当中,这样可降低术中出现损伤造成的出血风险。再者有研究也表明,手术时间大于75 min可增加术后出血的风险[11]。而本研究使用的金属夹配合牙线这一牵引装置:①能提供良好的手术视野,减少黏膜下注射次数,提高一次性病变切除率,当术中损伤血管时可迅速找出出血点并及时处理;②能明显缩短手术时间,预防术后出血风险;③取出标本相当便利,不需要通过镜头吸引取出,标本不易掉落。

通过对所实施操作的病例观察统计,两组在病变大小差异无统计学意义的情况下,手术术后并发症的发生率差异无统计学意义,而牙线辅助ESD组手术时间短于传统ESD组,一次性病变切除率也明显升高,并且缩短患者平均住院时间,降低社会和家庭的疾病负担。因此,笔者认为,牙线辅助牵引联合ESD能提供良好的手术视野,减少术中损伤血管的可能,降低出血的风险,临床疗效显著,值得推广应用。