中学化学教学中学生文字表达能力的培养

2018-09-13葛懿斌

◆葛懿斌

一、学生在文字表达中存在的问题

文字表达能力差是平时教学和高考阅卷中反映突出的问题,也是影响学生化学学习水平的重要因素,已经成为高三复习化学教学重点关注问题。学生在文字表达中普遍存在如下问题:

1.表达不规范。常有错别字,如“容化、熔解、长劲漏斗、水糟、铁夹台、钳锅钳、气蜜性、吸咐、混浊、膨涨、摄子”等等。

2.表达不准确。易混淆近义词,如“溶化和熔化、逸出和溢出、减小和减少、电解和离解、水解和水电离、点燃和灼烧”等等。

3.表达不全面。主要是反应现象描述不完整,其它如只答操作漏答现象和结论、漏答规律适用的前提条件等等。

4.答非所问。脱离题目所规定的答题前提、条件和范围,弄错答题的方向。

5.缺乏量化意识、精确化意识,未明确表达出选用试剂的浓度及用量。

6.缺乏理论支撑,只答表面,未深入分析事物的本质和内在联系。

以上问题的根本原因是学生缺乏答题方法和技巧的指导,缺乏专题强化训练。

二、答题方法的指导

1.指导学生细心审题。要做到答题语言准确、简练,内容全面、完整,审题是关键。在审题训练中,教师指导学生细心找出关键词,确定答题的前提、范围和方向,避免答非所问。例如,“用物质结构和元素周期律知识解释Na、Mg、Al金属性逐渐减弱的原因”。题目看似简单,但很容易出错。本题的关键词包括“物质结构和元素周期律”、“金属性”,前者恰好是答题的范围,后者是答题的方向,两者都不能出错。错误的例子如“因为Na、Mg、Al的活泼性逐渐减弱,所以金属性逐渐减弱”,错答的原因是脱离了答题的范围。正确答案是“因为Na、Mg、Al是同周期元素,原子的核外电子层数相同,原子序数依次增大,原子半径逐渐减小,失电子能力逐渐减弱,所以金属性逐渐减弱”。

2.培养学生答题的程序性。学生普遍存在思维漫无边际,写写涂涂的现象,就是由于缺乏答题的程序性。答题的程序性这里具体指按一定的先后顺序表达问题,如先写操作,再写现象,最后写结论的表达顺序;描述现象时,依现象出现的先后或依装置的上下、左右顺序来描述;分析规律时,先写前提和范围,再分析本质和内在联系,最后写结论。答题的程序化可提高答题的完整性、全面性。

3.强调化学理论与元素化合物知识、实验知识的联系。特别是解答“为什么”、“有什么作用(目的)”一类题时,必须用化学相关理论知识来表达。避免表达只停留在表面,缺乏理论支撑,没有说服力,或把无根据的结论扩大化。因此在学生心中必须强调化学理论的重要作用,主要是①物质结构理论(物质组成和分类、原子结构和化学键、元素周期表和元素周期律);②物质变化理论(能量变化、原电池和电解池、氧化还原反应、离子反应);③化学平衡理论(可逆反应、盐类水解、电离平衡、溶解平衡)。

4.强化“量化”的意识。指导学生用好量化词语和修饰词语来表达,如“少量、过量、全部、部分,立即、逐渐”,以提高答题的准确性。

三、答题技巧的指导

1.答原因、答规律型

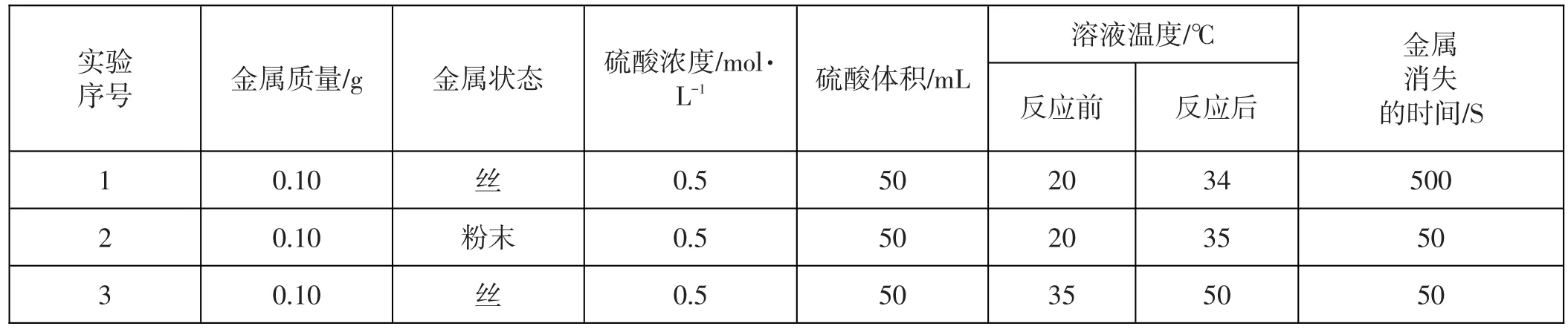

一般分前提、推理和结论三部分来表达。其中推理部分是核心部分,必须用化学理论来答题。而前提部分,它指出的是推理部分的适用条件和适用范围,有时是必不可少的,又是最容易被遗漏的,如表1

表1 稀硫酸与某金属反应的实验数据

从上述实验中可得出的规律有(至少写两个,多答且正确不加分,错答倒扣分):

从多组数据或多组实验中找规律的题目很常见,找规律不难,丢分的主要原因是对反应条件缺乏周全考虑,忽略了温度对反应速率的影响,答题时漏掉了规律的适用前提,将其答为“镁表面积越大,反应速率越大”,象这样的现象在学生中普遍存在,平时训练中必须有意识地强化。

2.描述现象型

现象的描述最重要是准确和全面,要做到准确和全面就必须有序地描述。如依实验装置由下往上,由左至右,由内及外的方向描述,或从固相到液相到气相的顺序描述。描述变化时依现象出现的先后顺序描述,如“由……变……”。要做到准确则要描述现象发生在哪个装置或装置的哪个部位,同时用好表示程度的词,如表示反应程度的“全部”、“部分”,表示快慢强弱的“立即”、“逐渐”、“缓慢”、“剧烈”。以下是一个很好的例子:

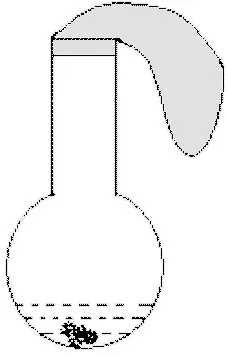

如图1,烧瓶内有稀硝酸,用一未充气的气球套住管口,气球内有铜粉。将铜粉小心倒入烧瓶中,充分反应后铜粉有剩余,在反应过程中观察到的现象有:

图1

答案:

①铜粉部分溶解,产生无色气泡②溶液由无色逐渐变蓝色

③液面上无色气体逐渐变红棕色④气球膨胀

3.描述操作型

比较常见的操作包括取样、加试剂、描述现象、得出结论,按这个顺序去表达就可以了。如下列一段关于配制新制氢氧化铜悬浊液的描述:

在试管中加入约2mL的NaOH溶液,再滴入几滴硫酸铜溶液,振荡,…

这段文字描述了取样、加试剂和试剂的用量,这三者是有关联的。表达取样和加试剂的词有“滴入、加入、注入、倒入、通入”等,选用哪个词更准确,取决于试剂的用量。表达试剂用量的词有“几滴、少量、适量、过量、1mL、2mL”等。如果是向多支试管中加试剂则必须给试管编号,否则表达起来就很混乱。

四、化学文字表达能力培养

第一阶段:把训练内容编写成学案,教师给予充分指导和提示。练习后由教师总结答题中存在的普遍问题,并把分析材料印发给学生,指导学生纠正错误。本阶段的训练要求难度小、内容较单一,三种类型(答原因规律型,描述现象型、描述操作型)特征明显。如下面的一道练习:

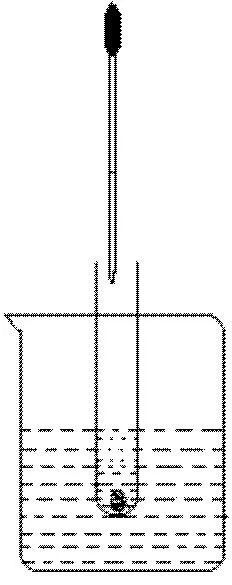

图2

如图2,把试管小心地放入盛有碳酸饮料的烧杯中,试管中开始放入几块镁片,再用滴管滴加少量稀盐酸于试管中。

实验中观察到的现象是__________________,

产生上述现象的原因是_________________________________________。

练习提示:

1.请标出关键字,有必要的答题的范围条件、答题方向吗?

如果有,请写出来。

2.第1问答现象时,注意按一定的顺序全面描述,如试管→烧杯。

必须指明现象发生在什么地方,是试管还是烧杯?

3.第2问答原因时,必须用化学理论来解释问题,揭示本质和内在联系。用物质结构理论还是物质变化理论、化学平衡理论?

接下来,教师要做的事就是收集学生的卷子逐个批改,把存在问题、错误的例子一一记录下来,分析哪些是普遍存在问题,原因是什么,最后整理为材料印发给学生,用于讲评课上分析。待三种类型练习各练2次,就可以结束第一阶段的训练,进入第二阶段的训练。

第二阶段:本阶段的训练内容仍以学案形式呈现,保持难度小、内容单一的特点。但大大减少教师的提示,目的是减少学生对教师的依赖性,把前阶段教师的指导内化为自己的能力,能独立组织解题思路。而教师的必要提示还是要有的,如下面的一道练习:

现有 0.1mol/LNa2S2O3溶液、0.5mol/LNa2S2O3溶液、0.1mol/LH2SO4溶液、0.5mol/LH2SO4溶液及实验室常用仪器,请设计一个实验,利用简单实验器材探究浓度对化学反应速率的影响,要求写出操作过程及实验结论。

操作过程:_______________________________

实验结论:_______________________________

练习提示:

1.你标关键字了吗?2.该实验如何控制变量?

3.需要给试管编号吗?4.结论部分要写前提条件吗?

本阶段的练后总结分析仍然要按第一阶段的要求进行,即收集学生试卷,记录错误例子,整理好分析材料印发给学生,通过讲评分析,进一步提高解题能力。同样,待三种类型练习各练2次,就可以结束第二阶段的训练。

第三阶段:经过前两个阶段的训练和经验积累,学生的文字表达能力有了进步,能初步根据不同类型的要求分析问题、组织解题思路。最后这个阶段的训练明显区别于前两个阶段,训练的内容直接以试题的形式出现,要求题目综合性强,难度提高。目的是使学生把三种基本类型的简答题融会贯通,答题时不拘泥于哪一种类型,能灵活运用文字解答综合性的文字简答题。前两个阶段的练习主要在课后完成,本阶段的练习要求在课堂完成。而且为了达到更好的效果,在训练时要求教师不给予任何提示,而且按考试要求进行实战练习,限定时间完成,练习后及时讲评。