周公庙07TG5与TG6堆积结构分析

——兼论“发掘区堆积结构分析方法”

2018-09-05种建荣

种建荣

(陕西省考古研究院)

聚落考古是中国考古学的主体与核心[1]。聚落个体考古研究是聚落考古的重要内涵之一[2],要达到的一些基本学术目标——主要是有关古代社会的命题[3]。其中的关键就是要厘清聚落的结构,即划分并判断聚落各功能区之间的关系[4]。然而,任何考古发掘都不可能做到对遗址全面完整揭露,实际上发掘的只是其中的“冰山一角”。那么,如何利用发掘区这种局部的、片段的,甚至残缺的资料,一斑窥豹地达到厘清聚落结构,探讨相关社会历史问题,就是一个不能回避的问题。

笔者认为发掘区“堆积结构”分析,恰是解决这一问题的有效办法之一。所谓发掘区的“堆积结构”,是指发掘区内各种堆积类型及各个堆积单位之间的一切关系。在这里的“堆积单位”是指通常所谓的遗迹单位,如墓葬、灰坑、窖穴、房址、水井等;以及田野中可辨识成因、来源的不同堆积,如壕沟内的某一层堆积。它是发掘区堆积结构分析的最小因子。“堆积类型”,则主要是指具有相同功能属性的某类考古遗存单位,如普通生活垃圾、铸铜作坊遗存。需要强调的是,堆积类型的划分主要是根据堆积单位的功能区属性,即其归属或来源于聚落哪一类功能区,结合考古学文化与年代属性来划分的[5]。“关系”,主要指时空分布关系与内在性质联系。

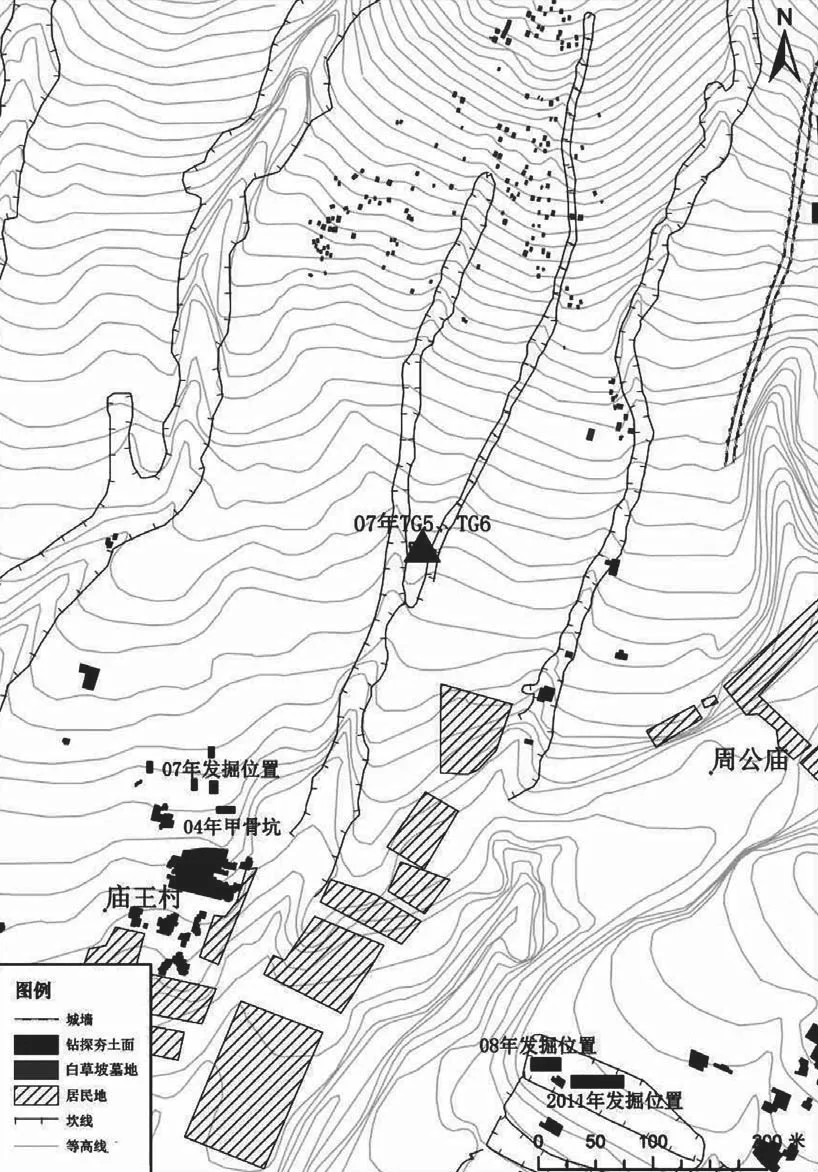

图一 TG5、TG6发掘区位置图

本文拟以周公庙2007年发掘的两个探沟分析为例,尝试探索发掘区“堆积结构”分析方法的技术路线。同时,冀望加深对周公庙遗址商周时期聚落结构的认识。

一、发掘区的聚落位置

2004~2010年间周公庙遗址累计发掘地点共36处,出土了丰富的遗迹与遗物,基本搞清了遗址范围、内涵与遗存的分布状况,为厘清聚落结构提供了必要条件。

TG5与TG6发掘区,位于处在遗址西北部,当地人称“白草坡”的山坡下部(图一)。两探沟东西相隔5米左右。发掘区北部为白草坡贵族墓地,两者相距约180米。东与陵坡高等级贵族墓地外围的夯土墙隔沟相望,距离近200米。西南面即白草坡墓地正南一带,整体上比较广阔,地势自北而南缓缓以降。在这一区域内,钻探发现有大小不一的夯土建筑基址、灰坑和零星墓葬等遗迹。

其中的夯土建筑基址,据空间分布与排列特点,可以分为“一群两带”三个单元(即聚落夯土建筑西区)。“建筑群”位于白草坡墓地南端约300余米处。群内基址多,规模较大,分布密。其中最大的一块,面积约2400余平方米,附近发现集中出土大量与周公有关的甲文之甲骨坑(04QZH1)。两条“建筑带”一西一东,各自南北成列分布。西部建筑带位于建筑群的西侧150米处,邻白草坡墓地西侧自然沟,南北一线纵列分布;东部建筑带位于建筑群东北,距建筑群约200米处,西北与白草墓地仅约百余米。建筑带内基址少,规模较小,且分布稀疏[6]。相对于夯土基址,两探沟发掘区距离东部夯土建筑带最近,相距仅20余米,而距建筑群距离最远,达300米。

二、堆积单位的文化属性与期别年代

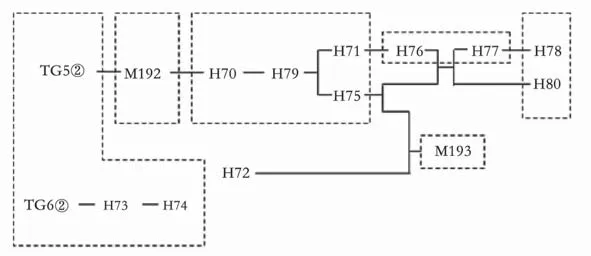

发掘所获堆积单位共15个,其中 H78和H80为仰韶文化遗存,其余13单位均为商周时期遗存。根据该遗址商周时期陶器分期[7],这13个单位的期别年代判断如下(图二):

1.先周晚期 相当于陶器分期的第一期,包括H77和H76两个单位。均包含陶片极少,明确的器类仅见高领袋足鬲、高斜领联裆鬲和大口折肩罐。所出高领袋足鬲领部整体内弧,领上部施斜行绳纹,下部施竖行绳纹;联裆鬲领外遍施绳纹,绳纹印痕较浅,纹理模糊;大口折肩罐侈口方唇,沿下角较大,均与先周晚期同类器式别年代特征相同。整体上属于先周文化范畴,但出土陶片和标本数量均少,究竟是与周原贺家H8相同,还是与礼村H8相同,难以确定。

2.西周初期 相当于陶器分期的第二期3段,包括H70、H71、H75和H79四个单位。因H70、H71、H75三单位陶器群的构成状况一致,典型器类的式别年代特征接近。H79虽未见器类明确的陶器,但在层位关系上,H79打破H71和H75,同时又被H70打破,所以四单位可归为同组。该组单位陶器典型器类组合以联裆鬲、联裆甗、折肩罐为主,而罕见高领袋足鬲与袋足分裆甗等器类。联裆鬲型式复杂,其中以卷沿矮领者多见,但各型沿外侧绳纹均被抹光,沿下角均较大,器身所施绳纹多印痕较浅,但绳纹条理显见,与先周晚期联裆鬲多侈口、沿外侧遍施绳纹,器身绳纹纹理模糊作风不同,亦与西周早期偏晚阶段联裆鬲型式趋于规范,器身绳纹印痕较深,条理清楚的特点有别。小口折肩罐、大口折肩罐卷沿明显,沿面较宽,与先周晚期常见之侈口、短沿者不类。陶系以夹砂灰陶和褐陶为主,褐陶占仍有相当比例,但较先周晚期褐陶比例有所下降,与西周早期偏晚阶段灰陶占有绝对优势地位亦不相同。从考古学文化因素构成看,均乃当地先周文化因素的自然延续,而罕见外来因素。由此,推定其为西周初期的周系人群的文化遗存。

3.西周中期偏早 相当于陶器分期的三期5段,仅M192一个单位。随葬陶器组合为1盂、2豆、1罐。其中盂的沿下角较大,豆方唇、折盘微弧、高粗把,属西周中期偏早阶段之常见典型器,故其年代亦当为此一时期。另外,该墓南北向墓,墓底有腰坑,坑内有一殉狗,狗头方向与墓主头向相反。由此推断其墓主人族属应系殷遗民[8,9]。

4.西周中晚期之际 相当于陶器分期的第6、7段之间,包括H73和H74两个单位。出土陶器极少,器类明确的仅见普通联裆鬲、红褐陶

厚方唇侈口联裆甗、盆和矮直领瓮各1件。联裆鬲卷沿,沿下角近90°,绳纹规整较粗。盆宽沿近平。矮直领瓮领甚矮,外侈明显。上述器类的式别年代特征,均与西周中晚期之际同类器特征近同。

图二 堆积单位期别年代与堆积类型

5.西周晚期相当于陶器分期的第四期,仅TG5②和TG6②两个单位。年代特征最为明显的器类仅见大袋足无实足跟商式鬲。该类鬲在西周时期的演变规律主要表现在其沿面特征的变化,即由早、中期沿面有稀疏的、间隔不一几道沟槽或旋纹,晚期胎变薄,沿面多施以细密旋纹。该期两单位所出商式鬲,陶胎甚薄,沿面旋纹细密,特点同于西周晚期同类器。

商式鬲、矮直领瓮系商遗民遗存,常见于周原遗址西周早中期遗存中。红褐陶厚方唇侈口联裆甗,原系先周时期郑家坡文化之因素,进入西周后多见于周原遗址。且此三类器在周原殷遗民的遗存中多有共存。由此判断,前述西周中晚期之际和西周晚期的堆积单位亦当为殷遗民文化遗存。

6.M193未见随葬品,H72不出陶片,期别年代无法直接判定。但在层位上M193被属二期3段的H75打破,故其年代不晚于西周初期。但其形制也有别于目前周原地区仰韶时期的墓葬,故也可能属先周时期。另外,该墓东西向,无腰坑的特点,与周系墓的葬俗特征相同,而有别与商系墓葬,所以墓主族属应为周系族群。H72直接叠压②层下,打破M193,故仅能判断其不早于先周晚期或西周初期,不晚于西周晚期,具体期段年代无法确指。

三、堆积单位性质判断与类型划分

发掘区15个堆积单位,H72因不出任何遗物,属性不能判明。其余14个单位,包括2座墓葬、2个地层和10座灰坑。根据单位功能属性的不同,结合前述考古学文化属性、期别年代的差异,14个单位可分为6个不同的堆积类型。分析判断如下:

甲类:仰韶时期的一般生活垃圾堆积,包括H78和H80两单位。两形制均为常见普通坑,未见任何特殊的加工处理迹象。坑内堆积包含有草木灰,所见遗物仅见少量仰韶时期的日用生活陶器残片。

乙类:先周晚期周系族群的一般生活垃圾堆积,包括H76和H77两单位。坑为常见的普通灰坑,灰土堆积,包含物见生活陶器残片、个别骨器及兽骨。

丙类:先周晚期周系族群平民墓葬,即M193。形制为普通的小型竖穴土圹墓。口长2.8、宽1.6米。墓主身份当为一般平民阶层。

丁类:西周初期周系贵族生活垃圾堆积,包括H70、H71、H75、H79四座灰坑。首先四个单位的形制,均属常见的普通锅底状坑,未见任何专门加工修整迹象,不具特定的功能指示意义。其功能属性只能据坑内堆积加以判断,四个单位内堆积,不仅属于同期同段遗存,且在层位上连续分布;更重要的是,其包含物与堆积状况近同,均可能与夯土建筑和贵族生活有关,故归为同类堆积。理由申述如下:

第一,四单位均出土卜甲与卜骨(图三)。其中H75与H71出土较多,前者出土12块,后者出土30块,均零散分布坑内堆积中,无人为有意摆放迹象(且个别上有文字)。打破这两单位的M192填土中,出土一块卜骨与H71和H75两片卜骨可缀合。另外,两坑亦有个别片可相互缀合。由此说明两坑堆积来源相同。相对而言,另两单位出土较少,H70仅出3块,H79仅出1块,但亦是随意分布于坑内堆积中,与前两坑甲骨分布和保存状况近同。另外,由于 H70打 破 H79,H79又 打破 H75,H70与H79内堆积中,至少部分(可能包括甲骨)可能原本就属H75。若此其与H75、H71堆积来源相同。甲骨及文字较多出土,无疑表明这些单位与聚落贵族生活有内在的关联。

第二,四单位共出一些与夯土建筑关联的特定遗物。如H75与H71均包含较多的红烧土块。根据其特征分为两类,一类可能为夯土建筑墙体残块,一类可能系屋顶草拌泥块。其中H75出土夯土墙体类红烧土块约4公斤,H71出土1公斤余,草拌泥块约2公斤。另特别值得一提的是,在H75与H70中,均出土椽头形厚饼状器,由石头或残砖块制作而成,直径一般约5厘米左右。其中H75出土2件,H70出土1件。目前关于这类器物的用途尚不明确,但在2008年包含大量废弃的夯土建筑垃圾堆积的G2发掘中,发现有此类遗物存在[10]。且如前文所言,发掘区附近就有钻探发现的夯土基址。由此说明,四单位堆积当夯土建筑有关,或即其主人之遗留。商周时期夯土建筑的使用者,一般属于社会中上层人群。

第三,四单位的堆积构成,均包含有草木灰与日常生活陶器残片。其中H71还出土1件骨镞、3件骨锥。H75出土1件骨锥、1件残铜镞。H70出土1件残铜泡和1件残铜刀柄。另外,H71、H75与H79三坑中均出土不少的兽骨遗存,特别是H71中出土的兽骨约有5公斤。由此说明,四单位堆积属生活垃圾堆积。较多肉食垃圾与铜器的共存发现,显示垃圾生产者当拥有较高的等级身份。

图三 TG5及扩方区遗迹单位平面图

图四 发掘区堆积单位与堆积类型层位关系图

戊类:西周中期偏早的殷遗民平民墓,即M192。其形制为口大底小竖穴土圹墓。口长2.34、宽1.05米,墓室面积仅2.45平方米。只随葬有陶器。墓主身份当为一般平民阶层。

己类:西周中晚期殷遗民一般生活垃圾堆积,包括H73、H74、两座灰坑和TG5②与TG6②两个地层。两坑形制为普通灰坑,坑内堆积(也就是“灰”),含有草木灰,包含物多只有生活陶器残片。两个地层堆积单位的情况亦基本如此。就出土遗物的数量和种类显示等级特点,其最可能是一般普通平民生活垃圾。

四、发掘区的“堆积结构”的解析

根据前两节的分析和层位关系顺序(图四),发掘区堆积类型的形成过程可划分为三大阶段。结合发掘区区位背景(图一)与以往调查、钻探资料,堆积单位在探方中的位置(图三)可将发掘区“堆积结构”作如下解析:

第一阶段:仰韶文化时期。发掘区仅见一般生活垃圾堆积(甲类),只有两单位,且相离分布。调查资料显示,发掘区位于遗址仰韶时期聚落的最北部。如此区位特点,加之遗存数量少、分布稀,说明这里是只是仰韶时期聚落边缘的一般功能区。

第二阶段:先周晚期至西周初期。堆积包括一般生活垃圾(乙类)、平民墓葬(丙类)、贵族生活垃圾(丁)三种堆积类型,均系周系人群遗存。时间上,乙丙类型孰早孰晚,不能明断,但均早于丁类。空间上,乙、丁两类重叠分布;乙、丙两类靠近,但相对分离,无直接叠压打破关系;丁类直接打破丙类局部。就垃圾生产者的身份而言,乙类可能属于一般平民,也可能为贵族,丁类则肯定属于贵族。丙类墓主身份为一般普通平民。

鉴于乙、丙两类堆积时间关系不明,它们的堆积结构模式就有三种可能:

(1)居址墓葬“同时分区”共存,均为先周晚期遗存,居、葬主人身份应均为平民,他们生于斯、葬于斯。

(2)居址早墓葬晚,发掘区最初属普通平民居址区,最迟不晚于西周初期之时,转换为平民葬地。

(3)墓葬早居址晚,发掘区在最初属平民的葬地,并于先周晚期某一时候后转换为居址区。在“功能”转换的同时,还可能伴随着土地的“易主”,即居住区属贵族生活区。

若为第(1)、(2)种可能,两类堆积时间联系紧密,空间趋近分布,人群身份近同。由此表明,商周聚落之初,发掘区当属聚落内一处“居葬一体”或“居葬分离,但相距不远”的普通平民区。进入西周初期之后,这里已转换为贵族生活区,一方面说明原来贵族生活区与平民生活区相邻不远;另一方面说明西周初期贵族生活区在扩展,侵占了普通平民居住区。

若为第(3)种可能,乙类堆积与丁类堆积时间上连续,区位上重叠,且同属贵族生活垃圾,来源相同,实为一体。堆积转换顺序说明,在先周晚期贵族生活区即已占据了原本属于平民的葬地区域。

第三阶段:西周中偏早阶段至西周晚期。堆积类型包括同属殷遗民的平民墓葬(戊类)与一般普通生活垃圾。时间上,两类堆积的年代差距确实很大;空间上位置靠近,但相离分布。对应人群族属、等级身份相同。

若仅就探沟范围而论,土地的功能曾由殷遗民的“葬地”确实转换为“居址”,且中间还有大段空白时期,似乎墓葬与居址缺乏直接联系,或表明此处土地功能曾发生转换。但据以往周原遗址齐家制石作坊、李家铸铜作坊的发掘情况,可知在这类殷遗民居住点中,往往墓葬、房址、作坊遗存、一般生活灰坑等遗迹共存一处,叠压打破关系非常复杂。研究认为:(发掘区)内居址与墓地功能转换,既不频繁亦不广泛,不同功能的遗迹同时分区共存[11]。这里的情况亦当如此,即发掘区及周邻区域,自西周中期至晚期,可能是一处“居葬混杂”的殷遗民居住区。

五、结语

通过上述TG5与TG6堆积结构的分析,关于周公庙遗址聚落与社会的变迁可以得出以下几点认识:

一:发掘区堆积的第一与第二、三阶段分属两个不同聚落,即仰韶时期聚落与商周时期聚落。二者在空间范围上有重叠,也有差异。发掘区及附近属仰韶时期聚落的边缘,而商周时期却是人群频繁活动区域,甚至曾是聚落核心区的组成部分。

二:第二、三阶段遗存,虽同属商周时期聚落,但两段变化剧烈,反映了聚落结构和社会组织结构的重大调整。具体表现在两方面:

一方面老功能区收缩或废弃,新功能区兴起。发掘区由周人贵族生活区,转换为殷遗民普通平民居住区。这种现象,此时也发生在聚落其他区域。资料显示,西周早中期之际聚落多处大型建筑已然废弃,同时也出现一些新建筑;聚落最高等级的墓地——陵坡墓地也开始兴起。另一方面人群构成发生了显着变化。据目前材料,西周中期偏早以前,周公庙商周时期的遗存无论墓葬,还是陶器文化因素,均为单纯的周系文化遗存,聚落人群显然为单一的周系族群。但中期偏早之后,不仅在发掘区附近形成了一个殷遗民的居住区,且一直延续到西周晚期;另外,在祝家巷村北也发掘到了西周中期偏晚的殷遗民墓(04M6);在周公庙夯土建筑东区的边缘,调查发现了含商因素陶器的灰坑。或说明,聚落此时有外来人员迁入。

但需要强调的是,这一聚落剧烈变动过程中,与发掘区临近的始于先周晚期的白草坡周系贵族墓地,及其它5处始于西周初期的周系平民墓地,却稳定发展,一直延续至西周晚期[12]。说明聚落的主体居民并未发生改变,聚落性质当未发生改变。

三:第二阶段(商周时期聚落形成初期),发掘区北部的白草坡发现过一座墓葬,出土一件高领袋足鬲和一件铜鼎,显系贵族墓葬 。此后,周围形成了专门墓地,一直延续到西周中晚期。这说明在聚落初期贵族已有专门墓地。南部则为夯土建筑分布区,即贵族生活区。而发掘区成为贵族生活区之前,乃一般平民的葬地或生活区,与前述贵族墓地和贵族生活区,毗邻而居,但相对分离。由此,反映了“分等级而葬,分等级而居”的社会组织形态。

四:遗址发掘区“堆积结构”分析法的技术路线,可概括为四个步骤:1、堆积单位考古学文化归属和期别年代判断;2、堆积单位功能属性的判断与堆积类型的划分;3、堆积类型的“区位”特征分析;4、结合发掘区的聚落区位背景,动态解析堆积类型形成过程,所反映的聚落与社会变迁。四步骤中,单位功能属性判断与堆积类型划分,因其具有关联发掘区与聚落功能区关系,指示特定人群文化特征、族属与等级身份,及其特定行为(如日常生活、生产活动、埋葬等等)的作用,所以是“堆积结构”分析关键、重点。

最后要说明的是,由于资料局限,加上分析还存不周之处,前文周公庙商周时期聚落与社会的认识,难免有不少推测成分。但这种“堆积结构分析”方法的尝试与探索,对深化遗址聚落结构认识当有积极的作用,或可为今后同类研究提供可资借鉴的经验。

[1]杜金鹏.聚落考古路线探索[C]//三代考古(五).北京:科学出版社,2011.

[2]张忠培.聚落考古初论[M].中国考古学——走进历史真实之道.北京:科学出版社,1999:199.

[3]严文明.聚落考古与史前社会研究[J].文物,1979(6).

[4]种建荣.岐山孔头沟遗址商周时期聚落性质初探[J].考古与文物,2007(5).

[5]种建荣.周公庙遗址商周时期的聚落与社会[D].西北大学博士论文,2010:15-16.

[6]种建荣.周公庙遗址商周时期的聚落与社会[D].西北大学博士论文,2010:83-89.

[7]种建荣,雷兴山.周公庙遗址商周时期陶器分期研究[C]//西北大学文化遗产与考古学研究中心编著.西部考古(第3辑) .西安:三秦出版社,2008.

[8]张明东.商周墓葬比较研究[M].北京:中国社会科学出版社,2016.

[9]韩巍.西周墓葬的殉人与殉牲[D].北京大学硕士论文,2003.

[10]周公庙考古队.2008年周公庙遗址祝家乡北地点发掘资料,待刊。

[11]种建荣.周原遗址齐家北墓葬分析[J].考古与文物,2007(6).

[12]种建荣:周公庙遗址商周时期的聚落与社会[D].西北大学博士论文,2010:83-89.