叙述者、叙事角度和叙述性描写

——从叙事学的角度谈《祝福》的教学解读

2018-09-04罗宏丽邹春盛

罗宏丽 邹春盛

(1.厦门市海沧中学,福建 厦门 361026;2.厦门外国语学校,福建 厦门 361026)

2017年语文高考全国I卷考了赵长天的小说《天嚣》:小说以一个没有谜底的“美好的谜”结尾,这样处理有怎样的艺术效果?请结合作品进行分析。(6分)

参考答案:①小说人物“他”所知有限,这样写很真实;②故事戛然而止,强化了小说的神秘氛围;③打破读者的心理预期,留下了更多想象回味的空间。(每点2分)

这个题目出现以后,让语文教学界一度处于失语的状态,平时我们娴熟的“人物、环境、情节”三要素,这里统统回避;从情节、人物和主旨角度解题的一套成熟的模式,这里全成了摆设。因为,命题者引进了对于中学语文教学来说一个较为陌生的理论——从叙事学的角度来解读文本和命制题目。为此,很多学校在高三复习时恶补叙事学的知识,但似乎效果不佳,考生除了生硬地搬弄全知视角、限知视角等名词术语外,无法真正走入文本,深入领会作品中人物的情绪和作品的氛围。笔者认为,应该在高一高二的日常教学中引进叙事学的理论来解读文本,并逐渐养成良好的答题规范,方能正本清源,提高文本解读能力。文章以鲁迅传统名篇《祝福》为突破口,尝试从叙事学的角度来培养学生解读文本的能力。

一、倒叙的运用

陈平原说:“如果说‘新小说’家学会借倒装叙述来更有效地讲述故事的话,‘五四’作家则学会借交错叙述来更真切地表现人物情绪和突出作品的整体氛围。”[1]《祝福》是成功运用倒装叙述手法的典范。

况且,一想到昨天遇见祥林嫂的事,也就使我不能安住。……我这回在鲁镇所见的人们中,改变之大,可以说无过于她的了。

《祝福》为什么要从祥林嫂之死写起?

面对这样的题目,教师一般会引导学生从这两个方面打开思路:

(1)制造悬念,引发读者的注意力;(2)开篇集中笔墨描写年终祝福的情景,与小说的主旨有关。但是,从叙事学的角度来看,这样的答题只能得一半的分数,因为叙事强调“人物情绪和突出作品的整体氛围”,为此,还要从这两个方面来完善答案;(3)在开篇描写年终祝福的场面,形成一个热闹而又沉闷氛围,为主要人物祥林嫂出场做铺垫;(4)关注叙述者对这个场面的态度和情绪。“我”是带着嘲笑的口吻来叙述祝福的场景的,为下文和四叔的冲突、对祥林嫂的同情做铺垫。

请关注四个关键词:人物、主旨、氛围和情绪,叙事学语境下的文本解读,常常与之有关。同时,还要特别注意“叙述者”这个词。

二、叙述者的选择

一篇优秀的小说,选择谁作为叙述者是至关重要的,鲁迅小说在叙述者的选择方面尤其讲究。他常常以第一人称“我”作为叙述者,《一件小事》中的“我”是个中年知识分子,《孔乙己》中的“我”是个酒店的小伙计,《祝福》中的“我”则是一个返乡青年。那么,作者为什么要选择一个返乡青年作为叙述者呢?对祥林嫂最熟悉的人应该是卫老婆子,和祥林嫂最亲近的人应该是柳妈,在鲁镇最有权威的人应该是鲁四老爷,作者都没有选择他们作为叙述者。卫老婆子和柳妈固然熟悉祥林嫂,也对她有一定同情,但是由她们来叙述故事,作品叙述的中心就落在阿毛之死和祥林嫂改嫁等八卦的故事,而无法走进祥林嫂痛苦的内心世界;由鲁四老爷来叙述故事,更多关注的是她的改嫁和劳力,叙述者只有满眼的鄙视,不会带有任何同情的语气。由“我”作为叙述者,无论是身份还是性格都最为合适。首先,我是个受过新思潮影响的知识分子,对于鲁镇的习俗带着抵触和警惕的情绪,这样,就更容易去关注一位处于弱势的女人。其次,“我”只是个返乡知识分子,无金钱也无地位,除了对祥林嫂有一定的同情心以外,对她不能有实际的帮助,不会影响主人公的运数。

更重要的是,“我”还是一个“不可信”的叙述者。布斯在《小说修辞学》中,将叙述者分为“可信的”与“不可信的”两种。前者变身为叙述者,其信念、规范与隐含作者是一致的;后者则是和隐含作者的信念和规范完全不同、甚至是对立的叙述者。[2]《祝福》中的“我”,就是一个“不可信”的叙述者。开始的“我”是可信的,对鲁四老爷充满厌恶、对祥林嫂充满同情,和隐含作者的信念和读者的观念是一致的,但是,当祥林嫂开始追问灵魂的有无时,“我”就开始逃避了:

倘有别的意思,又因此发生别的事,则我的答话委实该负若干的责任……而况明明说过“说不清”,已经推翻了答话的全局,即使发生什么事,于我也毫无关系了。

“我”以“说不清”来搪塞祥林嫂,甚至开始推卸责任,认为以后发生什么事,都和自身没有关系了。“我”这时的立场开始转变,由一个“同情者”转为“敷衍者”,读者对“我”也开始警惕,他的叙述也变得不可信了。再来看下边的文字:

我静听着窗外似乎瑟瑟作响的雪花声,一面想,反而渐渐的舒畅起来。

通常的教科书往往把“渐渐的舒畅起来”理解为“反语”,表达了“我”激愤的心情。其实,从叙述学的角度来看,这个理解是错误的。“我”这时已经决定返回城里,离开这个是非之地,离开道貌岸然的鲁四老爷,离开令人烦恼的祥林嫂,所以“舒畅”是“我”当时心态的真实写照,已经由“敷衍者”转变为一个“冷漠者”,成为一个“不可信的叙述者”了,和隐含作者、读者是对立的关系。

综上所述,以“我”作为叙述者的作用是:(1)“我”对祥林嫂有一定的同情,所以更会去关注她外貌的变化和内心的痛苦;(2)“我”是一个返乡的知识分子,带着挑剔的眼光看着家乡的人和事,因而能有力展现作品的批判性;(3)“我”最终没能帮助祥林嫂,甚至成为压死骆驼的最后一根稻草,更是表达祥林嫂悲剧的社会性。

三、叙述视角的变化

从视角的分类来看,“我”作为叙述者,无疑是限知视角,所以,祥林嫂在卫家山和贺家坳的事,作为限知的“我”是无从知晓的,如果由“我”来叙述,则显然违反限知视角原则,是小说艺术上的瑕疵,而且会造成结构的混乱、场景的游离。这里就需要一个人来弥补限知视角的不足,杨义在《中国叙事学》把这个人的视角定义成为“副视角”。[3]“副视角”现象在“林教头风雪山神庙”出现过:

忽一日,李小二正在门前安排菜蔬下饭……看时,前面那个人是军官打扮,后面这个走卒模样,跟着也来坐下。

《林教头风雪山神庙》这一回,主视角显然是林冲,但这一段则由“副视角”李小二来叙述。明末小说批评家金圣叹在这一段后批道:“‘看时’二字妙,是李小二眼中事。一个小二看来是军官,一个小二看来是走卒,先看他跟着,却又看他一齐坐下,写得狐疑之极,妙妙!”金圣叹不仅看出了视角的变换,而且注意到这种变换对故事中情绪氛围变化的影响。

从叙事学的角度概括,这一段的作用是:首先,叙述视角由视觉转为听觉,便于叙述者吸引听众走入故事情境。其次,制造一个神秘的氛围,推动情节的发展。再次,表达叙述者对高俅等恶势力不满的情绪,和听众(读者)形成情感的呼应。

在“五四”作家群体中,鲁迅是最擅长驾驭作品的叙事结构的。在《祝福》中,他巧妙地引进“卫老婆子”这个“副视角”,祥林嫂在卫家山的生活和改嫁贺家坳的情形,都由她来介绍,这样一来,作品的叙事就流畅了:一是始终保持“我”的限知视角的特征,符合叙事学的原理,保持作品的创作技巧上的先锋性;二是解放了“我”作为叙述者的部分功能,而更多进行心灵的反思和自我解脱,从而有利于塑造人物形象;三是具有戏剧般的场景凝练功能,使得人物活动的场景始终聚焦在鲁镇,这不仅使作品结构严谨,而且便于集中笔墨塑造鲁镇这个典型环境,并通过“祝福”这一年终习俗的描绘,营造了一个沉郁的氛围。

四、静态描写和叙述性描写

在文学作品中,景物描写大体可以分为静态描写和动态描写。例如《药》的开头:

秋天的后半夜,月亮下去了,太阳还没有出,只剩下一片乌蓝的天;除了夜游的东西,什么都睡着。

这一段描写,主要介绍故事发生的时间和大体的环境,和后边的人物和情节没有太多的关联,这样的描写属于静态描写。有研究者硬要把它和主旨关联起来,认为这是暗示了当时社会环境的阴暗,“夜游的东西”照应下文“三三两两,鬼似的在那里徘徊”的夜游人,如此解读,反显得牵强附会,是对文本的过度解读。再来看结尾部分:

他们走不上二三十步远,忽听得背后“哑——”的一声大叫;两个人都悚然的回过头,只见那乌鸦张开两翅,一挫身,直向着远处的天空,箭也似的飞去了。

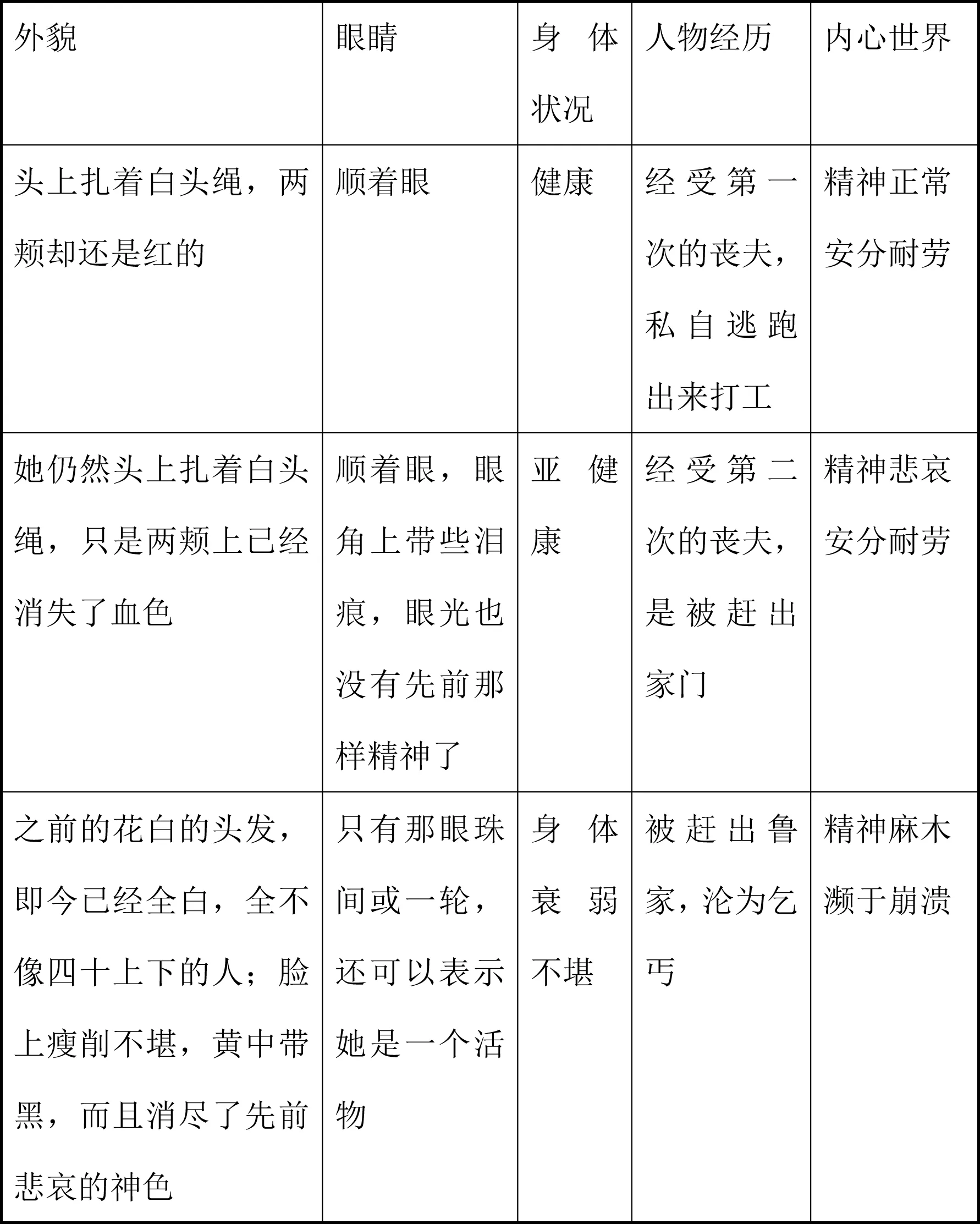

这里可关联的东西就多了:(1)和情节相勾连。上文夏母希望瑜儿显灵,让乌鸦飞到他的坟上,乌鸦的离去,象征夏母迷信的破产。(2)展示人物的性格。无论是夏母还是华母,都理解不了坟上的花圈,而是相信显灵,表现出迷信和落后的一面。(3)和主旨有关。即使是自己的母亲,也无法理解革命和为民众而死的革命者,更突显了革命者的孤独和悲哀。所以这样的描写,就具有了部分的叙述功能。它能够勾连上下文,推动情节的发展;展示人物的命运,塑造人物的性格,甚至起到暗示主旨的作用。有研究者把这类描写叫做“吸收叙事的描写”。[4]《祝福》中对祥林嫂眼睛的描写堪称经典。把文字按照顺序梳理,列成一个表格,就可以更为直观地发现这样描写的叙述功能,眼睛的变化与人物经历和精神世界密不可分。(见下表)

?

《祝福》中三处关于“雪”的描写,常常为读者忽视,细读文本会发现,其实它们和叙述的功能关系密切。

天色愈阴暗了,下午竟下起雪来,雪花大的有梅花那么大,满天飞舞,夹着烟霭和忙碌的气色,将鲁镇乱成一团糟。

我静听着窗外似乎瑟瑟作响的雪花声,一面想,反而渐渐的舒畅起来。

我在蒙胧中,又隐约听到远处的爆竹声联绵不断,似乎合成一天音响的浓云,夹着团团飞舞的雪花,拥抱了全市镇。我在这繁响的拥抱中,也懒散而且舒适,从白天以至初夜的疑虑,全给祝福的空气一扫而空了。

如上所述,“我”是叙述的主视角,是个“不可信的叙述者”。其实在第一则语境中,“我”还是一个“可信的叙述者”,他听到的是“钝响”,看到的是漫天乱舞的雪花和乱成一团糟的鲁镇,这时候的“我”与隐含作者和读者的态度是一致的,对鲁镇和鲁四老爷是反感的。第二则,“我”静听雪花声,反而渐渐的舒畅起来。这时的“我”,以“说不清”来搪塞可怜的祥林嫂,自以为回答很得体,心情也舒畅起来。这时的“我”作为叙述者,读者已经和他起了隔阂,开始怀疑他作为叙述者的“可信性”。第三则,“我”因团团飞舞的雪花懒散而舒适,已经完全不把祥林嫂的生死放在心上,从叙事者的角度,“我”已经沦为一个“不可信的叙述者”。三处的雪花描述,恰好跟“我”作为叙述者信念和规范转移密切相关,这就是典型的“吸收为叙述的描写”了。

总之,引进叙事学的理论来观照教学文本,能更好地理清文本的脉络,澄清不少望文生义的理解,而经过长期规范的教学训练,针对2017年全国卷这样的题目,就再不是如解读“天书”的感觉了。