江山市畜禽养殖业农牧对接方案

2018-08-28

(江山市畜牧兽医局,浙江江山 324100)

为构建江山市放心农业体系,引领全市畜牧业绿色健康科学发展,结合江山实际,特制订江山市畜禽养殖业农牧对接方案。

1 农牧对接基础

1.1地理概况 江山地处浙闽赣3省交界,是浙江省西南门户和钱江源头之一,区域面积2019.4 km2,人口60.69万,下辖12镇5乡2街道、292个行政村13个社区。江山是国家级生态示范区、国家园林城市、全国绿化模范市、浙江省可持续发展实验区。气候宜人,属亚热带湿润季风气候,水资源丰富。江山地貌类型多样,以山地丘陵为主,素有“七山一水二分田”之称,有林地191.3万亩,果园7万亩,茶园2.5万亩,耕地52万亩,其中水田面积32.6万亩、新垦造耕地1.5万亩。江山生物种类繁多,自然植被有常绿阔叶林、针阔叶混交林、针叶林、灌丛等,森林覆盖率68.4%。自然环境十分适宜农业发展。

1.2畜牧业发展现状

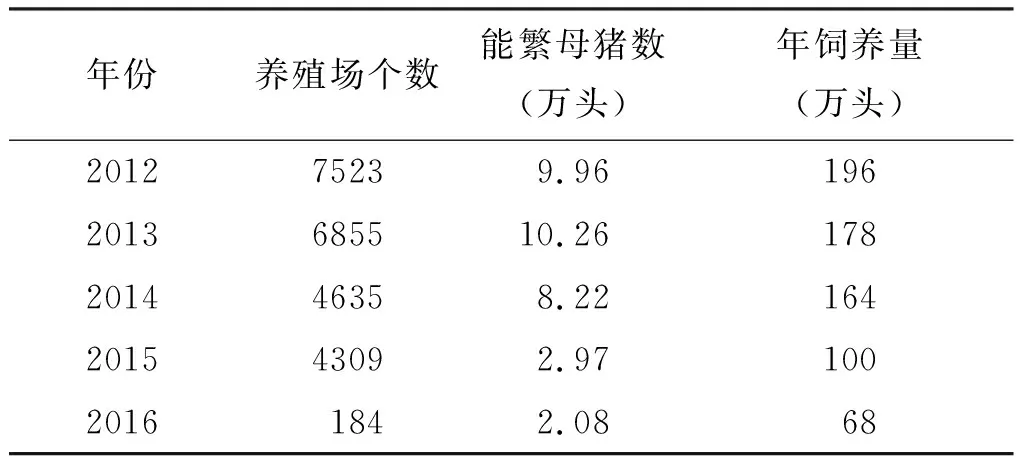

1.2.1生猪养殖业 2008年江山市列入全国生猪调出大县和全国生猪生产优势区域优势县,生猪饲养量一直在200万头上下。2013年-2015年全面关停了碗窑水库、白水坑水库、峡口水库等饮用水源保护区和城镇人口集聚区等禁养区的生猪养殖场。现有生猪养殖场空间布局主要集中在贺村、清湖、新塘边、坛石、凤林、石门、大桥、峡口、长台、虎山、上余、四都等12个乡镇(街道),其中贺村镇和大桥镇的饲养量占全市的50%。2016年, 全市生猪规模养殖场有184家,生猪饲养量68.02万头,其中:出栏生猪46.98万头,存栏生猪23.96万头,生猪生产产值13.73亿元。生猪养殖良种化水平高,规模化趋势明显,全市有省一级种猪场2家,省级农业龙头企业2家,出栏生猪1000头以上的规模养殖场有82个,出栏39.25万头。其中2012-2016年生猪饲养量动态变化见表1。

表1 江山市2012-2016年生猪饲养量

1.2.2家禽养殖业 江山市草山草坡山地资源丰富,家禽养殖业是全市农村传统产业,自2008年以来,家禽年饲养量稳定2000万羽左右,2016年全市家禽饲养量1748万羽,出栏1362万羽。家禽饲养品种丰富,以温氏肉鸡、江山白耳黄鸡、江山白羽乌骨鸡、江山白鹅、麻鸭和番鸭等为主。温氏公司有合作养户530个,常年存栏300多万羽,主要分布在大桥、贺村、清湖、新塘边、石门、凤林、长台、坛石等乡镇;江山白银耳鸡、江山白羽乌骨鸡等地方品种优质鸡养殖,主要分布在坛石、大桥、新塘边、凤林、长台、峡口等乡镇;江山白鹅主要分布在峡口、凤林、石门、长台、清湖、贺村、上余等乡镇。

1.2.3牛羊兔养殖业 2016年,牛饲养量0.50万头,其中年末存栏量0.39万头,出栏0.11万头;羊饲养量1.53万头,其中年末存栏量0.92万头,出栏0.61万头;兔饲养量1.35万头,其中年末存栏量0.37万头,出栏0.98万头。

1.3养殖企业自身农牧结合情况 因企业自身生产和生存需求,大部分养殖企业在养殖场周边承包有一定规模的农田等耕地,用于建设生态消纳地、养殖场农户隔离带、粮食蔬菜自供地、果园等。据统计,目前全市保留的184家生猪养殖场总计承包田地2.8万余亩用于消纳地,种植水稻、玉米、茶叶、果蔬等农作物,已有具备一定的农牧结合基础。其中有36家规模养殖场配备工程治理的设施,全市184家猪场全都配套建设适量的异位生物发酵床粪污水处理设施。每个猪场具备两种以上排泄物治理设备设施。

2 畜牧业发展规划

发展范围为江山全市,约2019.4 km2。按照省市相关要求,以畜牧业转型发展为重点,科学制定畜牧业发展目标、空间规划、发展路径和政策保障。重点是生猪和家禽养殖。

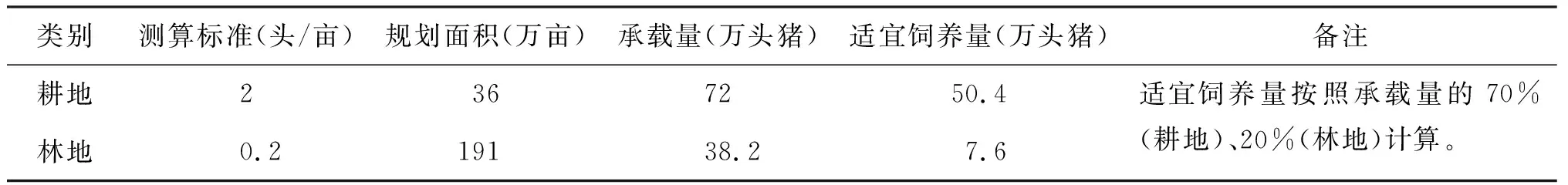

2.1畜禽发展养殖量预测 首先采用土地承载力法进行预测,该方法是通过土地对畜禽污染的消纳能力,以种养结合为主发展畜牧业,理想状态下通过研究单位面积土地消纳污染物的能力,进行畜禽养殖总量的预测,即预测土地承载力的最大饲养量。见表2。

表2 畜牧承载量理论测算表

按照禁养外耕地36万亩,约可承载存栏猪72万头,或家禽7000万羽;林地191万亩,约可承载存栏猪38.2万头,或家禽3820万羽,全市土地可承载存栏猪110.2万头、或家禽11020万羽。如果加上园地等其他农用地和未利用地,或按照省环保厅有关生猪养殖业环境准入指导意见的环境准入指标,则承载量会更大。考虑到其他行业对耕地的依赖、化肥的使用、规模经营率、消纳土地可覆盖率等因素,其承载量将会进一步下降,可饲养量按照承载量的70%(耕地)、20%(林地)计算,则江山市畜禽最大可饲养量折算成生猪存栏量为58万头(其中耕地可以承载生猪存栏量50万头,林地可承载家禽存栏量760万羽),上述养殖规模为最大饲养量,是当前江山市畜牧业发展的上限。

当然,如果畜禽排泄物全部进行工业化处理和资源利用,则养殖规模可以在此基础上相应增加。

2.2畜牧业发展总体目标 从2016年始,用3年的时间,全面实施畜禽养殖业转型升级行动。构建新型畜牧产业体系,建立畜禽养殖管理长效机制,禁养区限养区制度得到全面落实,实现畜牧业有序管理健康发展;进一步完善畜禽养殖区域规划,科学调整布局,畜禽养殖量与环境承载力相匹配,降低散养比例,提升畜禽养殖标准化、规模化、生态化水平;生猪饲养量控制至70万头以内,家禽饲养量控制至1800万羽以内,蜂群稳定在23万箱,非生猪类养殖年产值占牧业产值的25%以上,畜牧产值占农业总产值的50%以上;规模养殖比例达到90%以上,良种覆盖率在95%以上,生猪存栏1000头以上规模场全面建设自动化喂料系统及生猪养殖追溯系统;病死畜禽无害化处理全覆盖,种养结合的生态养殖模式普遍推行,排泄物综合利用率98%以上,沼液综合利用率90%以上,养殖业污染得到全面治理。

3 具体对接内容

生态畜牧业农牧对接规划,主要突出以养殖场提升建设、种植业基地设施配套建设、畜禽排泄物处理中心建设、沼液服务组织培育与服务、沼液的利用技术标准及研究推广等六个方面重点工作。

3.1养殖场提升建设 养殖场应完善基础设施、养殖档案等信息化台账,采用多种治污模式,编制“一场一策”定点定量农牧对接方案。

3.1.1养殖场基本信息公示 公示内容包括场名、地址、负责人和监管人的姓名及联系电话;本场猪舍面积、限定饲养量、污水产生量、治污设施设备数量(如沼液车)、农牧对接面积(与种植业消纳基地的对接情况)、治污处理几种方式、处理能力等。

3.1.2基本设施配备要求 一是“两分离”,生产工艺和设施合理,畜禽舍及生产设施达到雨污分离、干湿分离的要求。二是“三配套”。有与生产规模相配套、符合防渗防漏等要求的粪便、沼气和污水贮存、输送、处理、利用的设施。粪便、沼气和污水处理能力应与生产能力相匹配,并正常运行。养殖场要采用节水节料的技术和设备,从源头控制,达到节能减排的目的。

3.2种植业基地设施配套建设 种植业消纳基地也应完善基础设施、种植档案等台账,编制定点定量农牧对接方案。

3.2.1种植业消纳基地基本信息公示 公示种植主体、种植品种、负责人和监管人的姓名及联系电话;基地面积、与养殖主体的对接情况,消纳能力如何等。

3.2.2消纳设施配备要求 种植业消纳基地配套建设或购置田间储存池、沼液运输车、输送管道、浇灌设施等设施设备。配套设置的田间储存池总容积不得低于当地农林作物生产用肥的最大间隔时间内养殖场排放沼液(含粪肥)的总量(最大间隔时间由各地依据当地情况制定),必须满足耕(林)地消纳需求并运行正常。消纳设施配套齐全并正常运行。

3.3畜禽排泄物处理中心建设 继续加大投入全市畜禽排泄物处理中心建设,对原有的2个万吨有机肥厂进行技改,扩大生产规模,提高年生产能力,在3年内计划新建2家以上万吨有机肥厂,力争畜禽排泄物处理达到本地区全覆盖,有机肥处理能力远远大于畜禽排泄物生产能力,将资源化利用率提高到99%以上;做好有机肥的品牌建设,以及大力推广使用有机肥。

3.4沼液服务组织培育与服务 通过联合、合作或股份制等形式,加快发展新型畜牧产业组织,促进粪污资源化利用与社会化服务的融合,完善畜牧业节能减排保障机制,推进规模畜禽养殖场设施化建设。积极组建沼液社会化服务组织,采取政府引导扶持、企业市场运作的方式,建设贮液池、灌溉管网等设施,开展储运配送服务,解决沼液、垫料大量异地消纳问题,推进沼液浓缩示范工程建设,加快沼液的推广应用。督促服务组织健全畜禽养殖废弃物收集、储运和消纳台账,加强日常巡查,确保运行正常、高效。支持服务组织开办有机肥、液态肥加工企业,加强与其他农业社会化服务组织合作,开展沼液初加工、垫料供应与处理、统一施肥施药、贮运设施建设管护等业务,为农业生产提供全方位、专业化服务。

3.5沼液的利用技术标准及研究推广 针对当前沼液养份含量不清晰、肥力不稳定等情况,要结合测土配方、农业“三品”生产等工作或通过购买服务等办法,对沼液有效成分进行快速检测,按检测结果和技术导则要求指导农户施用。要利用三农六方平台,组织开展沼液浓缩、沼液肥水分离技术攻关和沼液设施农业应用技术研究,从而指导种植基地合理使用沼液。

3.6协会之间的互助联动 由政府部门牵头并监管,利用养猪协会家禽协会、蔬菜瓜果种植协会的互联互助,将辖区内的规模畜禽养殖场与种植大户消纳基地根据供需量大小及路程远近进行整合并一一对接,通过协会之间相互协调消化,建立“猪-沼-粮、蔬、果-猪”循环模式,实现畜禽养殖排泄零污染和资源化综合利用。

4 保障措施

4.1加强组织协调 乡镇政府和各有关部门要明确职责,加强领导,真正把农牧对接落到实处。村民委员会、乡镇政府、环保局、农业局、国土局等要严把养殖准入审批关,坚决遏制“先污染、后治理”现象发生。环保部门和畜牧兽医主管部门要加强环境保护、动物防疫等执法监督,对粪污乱排乱放等违法行为予以打击。其他各有关部门要各司其职,密切配合,通力合作,共同促进生态畜牧业持续健康发展。

4.2营造舆论氛围 要充分利用电视、广播、报纸和网络等媒体,广泛宣传农牧对接、资源化利用工作的重要性、必要性,增强广大养殖户参与生态畜牧业建设的积极性和主动性。通过完善村规民约和宣扬社会公德,进一步提高村民生态意识,发挥群众监督和舆论监督的作用,形成全社会共同关心推动生态畜牧业发展的良好氛围。

4.3强化服务指导 开展畜禽养殖场“一户一策”治理,强化治理技术、农牧对接等指导和服务,按照《江山市生猪养殖场排泄物治理设施验收工作方案》的要求,进行全面整治和系统评估,确保治理改造到位、农牧结合到位,真正实现达标排放、生态循环。各农业技术推广单位和专家要注重技术创新和专业协作,积极推广节能减排的新型畜牧生产技术和农牧结合的生态循环技术,积极开展生态养殖模式示范,提升生态畜牧业发展水平。

4.4加大政策扶持 整合现代农业发展、畜禽排泄物资源化利用项目等涉农资金,积极争取上级项目资金扶持,重点扶持现代生态循环农业发展。要积极创造条件,综合运用税收、金融、价格、补贴等措施,调动农业生产经营主体发展现代生态循环农业的积极性。要建立以现代生态循环农业为导向的经济政策,引导社会生产力要素向有利于生态循环农业的方向流动,优先保证用地,并在税收等方面给予优惠支持。

4.5强化监管力度 加强饲料、兽药、疫苗、种畜禽等生产资料的监管,确保生态畜牧业健康稳定发展。加强环境监察,建立环保举报奖励制度,严格环境执法。加大畜产品质量安全监管力度,严厉打击添加使用违禁药物、屠宰加工病死动物等违法行为,确保人民群众“舌尖上的安全”。