《灵枢·官针》刺法探究*

2018-08-23祝秋梅陈泽林徐枝芳齐婧蕾蒙秀东房钰鑫

祝秋梅,陈泽林,2,徐枝芳,2,齐婧蕾,蒙秀东,房钰鑫,2△

(1.天津中医药大学实验针灸学研究中心,天津 300193;2.天津中医药大学针灸推拿学院,天津 300193)

刺法是中医针灸的灵魂,论述刺法最精妙者,当属《灵枢·官针》。张介宾云:“官,法也,公也。制有法而公于人,故曰官针。”该篇列举了26种刺法,但只是大概介绍了五刺、九刺及十二刺的刺法,没有系统的进行对比归类。笔者通过查阅文献、阅读古籍等多种途径,现将其归为四大类,分述如下。

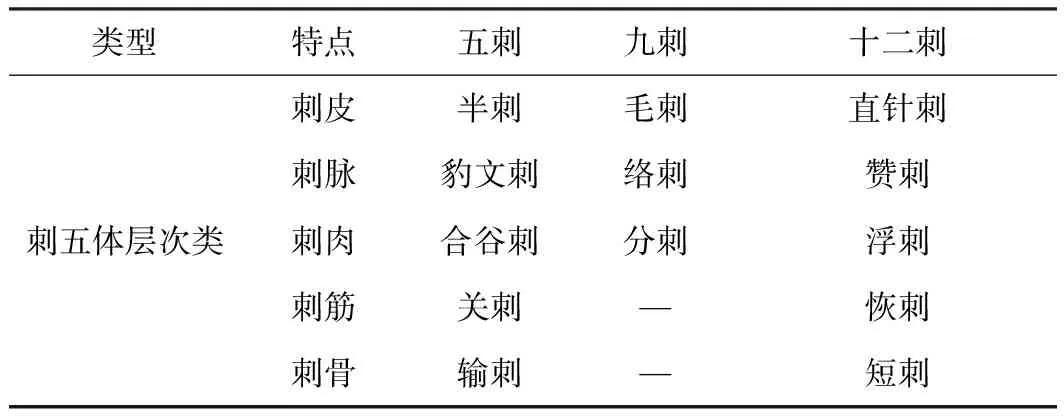

1 刺五体层次类

《灵枢·官针》及《素问·刺要论》中均阐明了邪客机体有浅深,针刺泄邪时也应有浅深,才可达到针至病所之目的,反之则可能导致其他疾病的产生。笔者根据病位有皮、脉、肉、筋、骨五体层次浅深之分,总结如下,见表1。

表1 刺五体层次类比较

1.1 刺皮

五刺之半刺、九刺之毛刺及十二刺之直针刺均属此类。《素问·皮部论》对皮部的描述说明了邪气侵袭,先起于皮,皮毛为护卫机体的第一道防线,治不及时,疾将恐深。针对邪气在皮毛,治宜“浅刺利绝皮”。

1.1.1 半刺 半刺指用短毫针迅速浅刺透皮后,快速出针,若拔毛状,不伤及肉分,以宣泄浅表之邪气。本法应肺,肺主皮毛,肺主一身之表,故半刺以泄皮部浅表邪气达宣畅肺气之功,常用于治疗邪在浅表皮肤之疾[1]。现代的皮肤针如七星针、梅花针以及滚筒针等治疗方法便是取法于半刺及毛刺[2]。

1.1.2 毛刺 毛刺操作为浅刺皮毛,不透皮,勿令其出血为度。现已发展为七星针、梅花针等皮肤针法[3],该法通过轻刺或轻叩皮肤来激发经气,起到调理脏腑之功,以达防病治病之目的。

1.1.3 直针刺 直针刺操作为拇食指挟持捏起穴位处皮肤,针尖朝向病所沿皮横向刺入,以泄浅表络脉之寒邪。“直”为直向病所之意,并非指直立针身刺入。其进针深度较浅,但较毛刺者深。直针刺现已发展为现代针刺手法之平刺法,又称沿皮刺或横刺[3]。

以上3种刺法皆为浅刺皮毛,但半刺强调快速出针,毛刺以不穿透皮肤不出血为度,直针刺则强调针尖朝向病灶。3种刺法均为宣泄浅表邪气的方法,如今的腕踝针及浮针刺法等均受以上刺法影响。

1.2 刺脉

五刺之豹文刺、九刺之络刺及十二刺之赞刺均属此类,均为浅刺络脉放血之法。《灵枢·九针十二原》云:“菀陈则除之。”《灵枢·小针解 》云:“菀陈则除之者,去血脉也。”

1.2.1 豹文刺 豹文刺指在病变中心外缘环形点刺,刺中血络为宜,因其状似豹纹,故曰豹文刺。其为刺中体表浅处静脉出血治疗疾病的一种方法,属于浅刺放血法,其部位较刺皮毛深。本法应心,由于心主血脉,故多用于血分实热证,可宣泄血脉之热邪,使邪热得解。临床上多用于热证之疮痈肿毒、瘀血阻络等,现代多用三棱针点刺出血或皮肤针叩刺出血[3]。

1.2.2 络刺 络刺是刺破体表瘀滞的浅表脉络,使其出血之法;或者取四肢末端的井穴点刺出血,以达到宣泄热邪或醒脑开窍等作用。该法与其他两法相比,强调单针点刺。临床上常用于治疗下肢静脉曲张、中风后遗症等。此法相当于现代的三棱针点刺法或刺络法[3]。

1.2.3 赞刺 赞刺指在病变部位上快速多次浅刺,针尖直入直出,使其局部出血,以治疗热盛所致疮痈肿毒。本法所用针具为古代九针之锋针,现已发展为三棱针。赞刺和豹文刺均在病变处浅刺放血,但赞刺强调多次发针,出血量相对较少;豹文刺强调针刺出血后,出血点状似豹纹,其出血量相对较多。此法相当于现代的三棱针散刺法[3]。

以上3种刺法操作方法各异但均为在浅表之处刺脉放血,可祛除邪气。放血疗法为中医特色疗法之一,现代临床应用广泛,且疗效显著。

1.3 刺肉

五刺之合谷刺、九刺之分刺及十二刺之浮刺均属此类。《太素·卷二十二·五刺》注:“寒湿之气,客于肌中,名曰肌痹。”可见风寒湿之邪客于肌肉,针刺部位需达肉分才能针至病所,并使穴位局部微微发热,则效果更佳。如不得法,邪气内侵,因脾主肌肉,则伤脾。

1.3.1 合谷刺 《说文解字·卷十一》载:“谷,泉出通川为谷;从水半见,出于口;凡谷之属皆从谷。[4]”此处“谷”为动词,即针刺时痕迹状若鸡爪。治疗肌痹可用本法,针刺时在肌肉丰厚处直刺一针,行基本手法得气后,提至浅层,使针尖方向改变,分别向左向右各斜刺一针,使其针刺痕迹状如鸡爪,以泄分肉之邪气。本法应脾,脾主肌肉,故合谷刺还可理气健脾,起到涤痰通络、行气化湿等作用[1]。

1.3.2 分刺 《灵枢·官针》云:“分刺者,刺分肉之间也。”“分肉”一词,目前说法不一 ,但多认为其指肌肉丰厚之处[5],亦指脂肪和肌肉相隔之处[6]。本法适用于风寒湿之邪客于肌肉丰厚处的痹病,进针后,提插捻转行针。现已演变为临床毫针常用刺法。

1.3.3 浮刺 《说文解字·卷八》载:“傍,近也,从人声,步光切[4]。”此法是使针身与皮肤呈15°~20°斜针浅刺,刺入肌表浅层,以治肌肉寒急之症[7]。本法较毛刺者深,斜刺透皮至肌之浅层,相当于现代针刺手法之斜刺法,近代皮内针法是本法的发展。皮内针法是指将特制针具刺入固定在腧穴皮内或皮下作较长时间留针、长时间刺激的一种针刺方法。其针具有两种,一种为麦粒型,使用时平刺入皮内然后固定;另一种为图钉型,使用时直刺入皮内然后固定[3]。浮刺采取针身与皮肤呈一定角度,斜向进针,而现代皮内针则是横向刺入或直刺并且留置一段时间,与浮刺相比,其留针时间较长。

以上3种刺法均刺分肉,临床上多用于肢体麻木、疼痛、重着等症[8]。

1.4 刺筋

五刺之关刺和十二刺之恢刺均属此类。赵百孝认为经筋包括筋和肉,即包括韧带、肌腱、筋膜和肌肉等组织[9]。此处刺“筋”,即包含了韧带、肌腱及筋膜。病在筋,则筋挛疼痛,行走困难,治疗应使针尖至韧带、肌腱及筋膜,方可针至病所。本法应肝,筋病若不及时采取治疗,则向内传于肝,成为肝痹。

1.4.1 关刺 《说文解字·卷十二》载:“关,以木横持门户也;从门[4]。”《类经》注:“关,关节也。左右,四肢也。尽筋,即关节之处也。慎无出血,血以养筋也。”关刺是刺筋,除了针刺四肢关节部肌肉尽端的肌腱之外,还可针刺连接关节处的韧带及联络关节、肌肉的筋膜。由于四肢筋肉尽端附着于关节附近,故名“关刺”。刺筋可用于治疗筋痹证,且操作时切勿伤及血管,防止耗损营气以致无血养筋[10]。

1.4.2 恢刺 《灵枢·官针》云:“恢刺者,直刺傍之,举之前后,恢筋急,以治筋痹也。”《说文解字·卷十》载:“恢,大也,从心灰声[4]。”张志聪曰:“恢,大之也。前后恢荡其筋之急,以治筋痹也[11]。”“举之”是提针、 出针之意;“前后”指针刺方向。恢刺从拘急之筋脉部位旁直刺进针至筋上,行基本手法得气后,提针至浅层,再分别向前、后刺入,以扩大针孔,加强针感,将深部邪气导出,可泻邪气、 缓筋急[12]。其针刺痕迹类似五刺之合谷刺,但其一治肌痹,一治筋痹。

关刺和恢刺均为刺韧带、肌腱及筋膜等部位。关刺直刺即可 ,而恢刺除了直刺外,还提至浅层然后改变针向,分别向前、后刺扩大针孔,其针感较关刺强,泻邪作用更明显。

1.5 刺骨

五刺之输刺和十二刺之短刺均属此类。邪气客于骨,则骨髓酸痛,治疗方法不对,则向内传于肾。故针刺时针尖需至骨,无伤肉分,以泻在骨之寒。

1.5.1 输刺 “输”是内外输通之意。操作时直刺进针,深至骨部得气,再逐步退针至浅层,以祛除在骨之邪气。本法应肾,由于肾主骨,骨部邪去所以旺肾。

1.5.2 短刺 “短”为接近之意。操作时针刺入浅层之后,摇动针柄的同时逐步深入,深刺至骨后,行上下提插,或结合左右捻转,如摩刮骨状。其特点为刺激量较大,摇法与提插捻转法结合,以激发经气,促进气血运行达益髓壮骨之效,故更适用于骨软无力之虚证[12]。

输刺和短刺均为深纳针至骨以治疗骨痹的方法,但两者操作手法及治疗目的稍有不同。输刺为深纳针至骨部,直入直出,不配合其他手法,刺激强度较短刺弱,其目的是引深部邪气外出以治疗骨痹;而短刺是摇法配合提插捻转法,如摩骨状,其刺激强度较输刺强,以激发经气,促进气血运行之作用。

由以上可知刺五体层次类主要在人体的皮脉肉筋骨五体层次施针,但各种刺法在针刺浅深、针刺手法及针刺方向有所不同,又有出血不出血之区别,个别又需配合行针手法,如短刺配合提插捻转法以激发经气促进气血运行。从浅刺皮毛、刺脉放血、刺分肉、刺韧带、肌腱及筋膜到深纳针至骨部,层次逐渐达肌体深处,所治疾病亦由宣泄浅表邪气至治疗骨痹等深层脏腑疾病。

2 取穴配穴类

《灵枢·官针》不仅介绍了适用于不同病变部位的针刺刺法,还论述了丰富多样的取穴配穴方法及其对应的针刺手法。其中许多刺法在现代临床应用广泛,学习领会、掌握运用这些取穴配穴方法及其针刺手法,对针灸科医生具有十分重要的意义。现兹介绍如下,见表2。

2.1 前后配穴法

偶刺:《类经》注:“偶,两也。前后各一,故曰偶刺。”偶刺是以一手按其前心,一手按其后背,寻找压痛点,在压痛点旁边斜刺进针,不能直刺,亦不可过深,以免伤及内脏,此法可治疗心痹。又称为腹背阴阳配穴法,相当于现代的俞募配穴法或前后配穴法。如腹泻前取募穴天枢,后取背俞穴大肠俞。

表2 取穴配穴类比较

2.2 左右交叉取穴法

巨刺:巨刺指左边病症针刺右边穴位,右边病症取左边穴位,多用于经脉病的治疗。此法类似于缪刺,即取病变部位对侧穴位治病的刺法,均为左病取右,右病取左,但两者在适应症和方法上有所区别。《素问·缪刺论》表明外邪入经脉则用巨刺,入络脉则用缪刺,巨刺刺对侧经穴,缪刺刺对侧血络[6]。

2.3 远近配穴法

远道刺:此法是根据“上病下取,合治内腑”的原则,相当于现代的远道取穴法,在治疗六腑病取与其相应的下合穴进行治疗。现代临床应用多取病变局部穴位加所属经脉四肢肘膝以下的穴位,如胃痛取局部中脘穴加胃的下合穴足三里。

2.4 左右同刺法

阴刺:《灵枢·官针》云:“阴刺者,左右率刺之,以治寒厥。”“阴”,四肢内侧属阴。此法是左右两侧同名经的相同穴位同时进行针刺,起到加强针感的作用。如下肢寒厥可同时针刺双侧足少阴肾经的原穴太溪。

2.5 循经取穴法

经刺:《灵枢·官针》云:“经刺者,刺大经之结络经分也。”“结”为结聚之义,是针刺经络循行路线上气血淤滞不通而成硬结、压痛之处,以达通经活络之目的。

2.6 阿是穴取穴法

报刺:“报”为重复之意。报刺是治疗痛无常处之病症,其痛全身游走,针刺时,取其痛处,直刺进针,先不出针,用左手按压病变部位,取其另一痛处,出前针再刺。这种取穴方法符合阿是穴“以痛为输”的特点。

2.7 五输穴取穴法

九刺之输刺:此法是取荥穴、输穴等五输穴以及五脏之背俞穴,用来治疗五脏病。该刺法与五刺和十二刺之输刺是同名异义,需加以区分,详见表3。

表3 3种输刺的比较

取穴配穴类主要是多种取穴配穴方法结合运用,以达到治疗效果的最优化,同时是唯一以取穴配穴方法分类而非以操作方法或治疗层次分类的一类刺法。其对现在的针灸处方应用起到了重要的指导作用,现代应用较广且行之有效。

3 局部多针刺法类

局部多针刺法具体见表4。

表4 局部多针刺法类比较

3.1 两针

傍针刺:傍针刺指先在病变部位直刺一针,然后再在其旁边另外斜刺一针,两针方向均朝向病所。此种刺法可以用于治疗经久不愈、痛处固定的痹症。此法与董氏奇穴之“倒马针”有相同之处,但又有区别。此法为一针直刺一针斜刺,针尖均朝向病灶,“倒马针”则是两针并列。但二者皆有加强疗效之功。

3.2 三针

齐刺:齐刺类似于傍针刺,先在病变中心直刺一针,再在其旁各斜刺两针,针尖朝向病所,以治疗寒气较小,病位稍深之痹症。因在中心一针之外再刺两针,有加强针感及刺激量之功效,现除痹证之外多应用于各类软组织损伤及痛症。

3.3 五针

扬刺:扬刺是在病变部位先直刺一针,然后再在该针上下左右各斜刺一针,或沿皮捻入,以治疗寒气范围较大但病位较浅之痹症。扬刺较另外两种针数较多,所治疾病寒气范围大但位置浅表。

局部多针刺法类主要在十二刺中有所应用,较其他类仅用一针刺入为多针针刺,在原基础上增强针感和刺激量,使效果加倍,且专治痹证,功效突出。

4 特殊操作类

特殊操作可见表5。

表5 特殊操作类比较

4.1 排脓泄热法

九刺之大泻刺和十二刺之输刺均属此类。

4.1.1 大泻刺 《灵枢·官针》云:“大泻刺者 ,刺大脓以铍针也 。”此法是以铍针(其作用类似现在的手术刀)切开排脓引流,是外科治疗的一种,常脓血混杂而下,与刺血疗法也有关系。现代多以小针刀等工具切开,创面较大,应注意辨别患者的体质及病症,操作时需注意出血量及患者情况,以防晕针。

4.1.2 输刺 《灵枢·官针》云:“输刺者,直入直出,稀发针而深之,以治气盛而热者也。”《广雅· 释言》曰:“输,泻也。”“稀发针”即用针少之意。此法指针直入直出,直刺入深部,得气后,再慢慢退针,把深部气盛之热导引而出,使热邪得泻,即“从阴引阳”。此法与五刺和九刺之输刺是同名异义。详见表5。

4.2 温针疗法

焠刺:《灵枢·官针》云:“焠刺者,刺燔针则取痹也。”此法是将烧红的针迅速刺入病变部位治疗寒痹的方法。燔针指用火烧针,又称焠针。具体操作及注意事项,《针灸大成·火针》有云:“灯上烧,令通红,用方有功。若不红,不能去病,反损于人。”此外,针刺不可太深,防止伤及经络,针刺太浅则难以治疗疾病,只有深度适中才能达到治疗疾病的目的。现代临床常用的火针疗法便是由此发展而来。此法与现代的温针有异曲同工之妙,现代温针指在针刺的同时加以温热刺激的一种疗法,多在刺入穴位一定深度的毫针柄上缠绕艾绒并燃烧,使艾绒所产之热通过毫针传入体内,是针与灸共同作用达到的治病效果[3]。二者皆是通过温热的刺激达到治病的目的,但其操作方法有所不同。

特殊操作类刺法较其他类使用方法特殊且有特殊之功效,如排脓泄热法中的大泻刺通过切开皮肤引导脓液流出以达到治病目的,又温针疗法通过艾绒烧热针体使针和灸相结合共同治病。二者均对现代针灸临床影响至深,且在其基础上得以发展。

5 结语

《灵枢·官针》中的刺法对后世针刺方法及针具的发展起到了巨大的促进作用,经过不断的演变和发展,一直流传至今,极大的丰富了当今刺法的种类,对于针灸疗效的提高也产生了重大影响。因此,学习掌握并且熟练运用这些刺法,对针灸医生来说,具有十分重要的意义。由于《内经》并非一人一时之作,每个时期先民的用语习惯有所差别,使得这些刺法当中,有些刺法是同名异义,给我们的学习及运用带来了很大的不便。如果不能掌握针刺要领或者使用不当,不仅起不到治疗的作用,反而有害。经过本研究的整理归类,可从刺五体层次类、取穴配穴类、局部多针刺法类以及特殊操作类四大方面学习对比此26种刺法的异同。

“中国医药学是一个伟大的宝库,应当努力发掘,加以提高。”《灵枢》是针灸学的奠基之作,而其中的官针篇则是针刺方法中的瑰宝,是后人学习应用针刺方法的典范。