前诸子时期观念—思想化“自”类语词探析

2018-08-22宋德刚

宋德刚

(中山大学 哲学系,广东 广州 510275)

目前学界对观念—思想化“自”类语词的研究主要集中在道家的“自然”“自生”“自化”“自知”“自爱”“自朴”等语词上。然而,在前诸子时期尚有为数不少的观念—思想化“自”类语词亟待研究,本文择取典型语词并从观念史、思想史的视域考察其基本面貌,所依据的文献有《尚书》《诗经》《易经》《左传》《国语》,其中《尚书》只取今文。

一、引言:“自”类语词概释

根据段玉裁《说文解字注》,“自”有“己”义[1]136。作“己”义的“自”首先是代词,指“自己”或“自我”,根据语言中的具体位置,还可作副词,指“亲自”,然而“亲自”仍然是对“自己”“自我”的一种延伸性表述。基于此,本文所论之“自”统合了代词与副词,且在行文中以前者为主。在“自”指称人自身的前提下,有四个基本特征:(1)指向性或区分性,一旦用“自”,则主要是内指于那个根本的最终的“我”,而每一个“我”都是与他者、外在世界相区分的;(2)独立性,突出了每个人存在的独特意义,每个人都是具体的、不可替代的;(3)动态性与主动性,“我”具有生命的活力而非绝对的寂灭,“我”时刻处在活动或状态的场域之内,并且通常是主动地展开并呈现自身的;(4)主体性,将上述特征进行统合便有了这一特征,可以说“我”或人自身是作为绝对的、独立的、主动的主体而存在的①笔者所使用的“主体”“主体性”需要从宽泛意义上理解。。

古人在使用作“己”义的“自”字时其后常跟随着动词,也有形容词以及词组、短语等,这种方式从殷周之时便已出现,至春秋时期已经比较固定,到了《老子》甚至出现了其后跟代词的情况。从结构上看,汤可敬认为“自”+动词属于“自反结构”。他说:“自反结构是一种由‘自’和及物动词性词语构成的,反映自反情思、自反行动的,特殊的主谓结构。……自反结构的‘自’是古汉语中独一无二的施受同体的主位代词。”[2]2这种“自反结构”的实质就是“自”字的内指,“施受同体”体现了主体性;同时也说明“自”与动作、活动、状态密切相关,不能将“自”与其后的动词分开。当然,它并不局限于“自”+动词。那么,这种语言、文字现象或者说这种结构形式可以统称为“自”类语词,姑且在这里为“自”类语词下一个定义:“自”类语词指的是以作“己”义的“自”字为结构原型,与其后的动词、代词、形容词、词组、短语等组成相对独立的语词或语言单元,并以“自”+动词为根基。

前诸子时期的“自”类语词大致可分为两大类:一类为一般观念性“自”类语词;一类为观念—思想化“自”类语词。上古时期的“自”类语词多为一般观念性“自”类语词。毛志刚统计了甲骨卜辞中“自”与动词的组合出现的频率次数,共82例,其中出现次数较多的“自来”6次、“自往”9次、“自乡(飨)”19次、“自比”7次、“自征”12次、“自入”5次、“自望”3次,有些只出现过1次[3]72-73,这些语词大多反映人的日常活动,并无思想内涵。殷商时期也出现了观念—思想化“自”类语词,至春秋时期趋于成熟。无疑,其与一般观念性“自”类语词的主要不同之处在于其中蕴含着一定的思想内涵。不过,本文所论的某些语词,也有两类交织的情况,若脱离语境,实难判断其归属,这一点在接下来的论述中体现得较为明显。

二、殷商时期的观念—思想化“自”类语词

殷商时期,盘庚已经开始使用观念—思想化“自”类语词,有些意义较为明确,语词的独立性较强,有些则需要根据上下文来获得明确的意义。《尚书·盘庚》载盘庚之言曰:“乃不畏,戎毒于远迩,惰农自安,不昏作劳,不服田亩,越其罔有黍稷。”[4]227这是盘庚告诫其他执政者不要像惰农那样安于现状而不更加努力,“自安”反映的是惰农处于一种安逸的不思进取的状态,在这里显然具有贬义。而盘庚使“自安”具有了双重指向,惰农和惰臣、惰王,其重点在于后者。盘庚又言:“汝不和吉言于百姓,惟汝自生毒。乃败祸奸尻,以自灾于厥身。”[4]227这里的“自”类语词是“自生毒”*为行文简便,笔者有时用“自”类语词代指观念—思想化“自”类语词,后文“否定性‘自’类语词”“肯定性‘自’类语词”中的“否定”“肯定”本身就意味着观念—思想化。,王世舜解释“自生毒”为“自己种下的祸根”[5]107,强调的是自己做出能招致灾祸的行为。“自灾”可理解为“自害”,是指人做出种种行为活动而使自己处于灾祸、受害的状态。盘庚更加明确地提出:“则惟汝众自作弗靖,非予有咎。”[4]228-229“靖”乃是“善”,“自作弗靖”就是“自作不善”。“自作”虽可独立成词,但在语境中需要结合后面的“弗靖”才能看出其思想内涵*后文将根据情况,有时用“自作”,有时会加上其后的内容,如“自作弗靖”“自作不典”,或者表述为“自作+不○”等。,否则单纯看“自作”,亦可从一般观念性“自”类语词的角度理解,即指人做出了某种行为,加上“弗靖”后,语境中的“自作”意指自己做出不善的行为。这句话的意思是说:这是你们这些执政者自己做出的不善行为而招致的灾祸,我(盘庚)没有过错。

以上“自”类语词蕴含着盘庚对执政者种种行为以及相应后果的反思、批判,具有否定性。盘庚认为执政者必须要对自己有清醒的认识,既不能像惰农那样“自安”,也不能“自生毒”“自灾”“自作弗靖”,执政者的一举一动都被有所规定和限制。盘庚面向民众说:“尔惟自鞠自苦,若乘舟,汝弗济,臭厥载。尔忱不属,惟胥以沉。不其或稽,自怒曷瘳?”[4]234“自鞠”即“自穷”,这句话的大意是说民众难以体谅盘庚的用心,做出使自己处于穷困、受苦状态的事情,如同乘船而不渡河,直到船沉,大家也要跟着一起沉没,这时候不去检查沉没的原因,而一味地发怒,于事无补。简言之,民众不听从盘庚的要求就会使自己处于困苦不堪、心态失常的状态。其中,“自鞠”“自苦”“自怒”都是否定性“自”类语词,不过这里的言说对象就不再是执政者,而是民众,可见盘庚对“自”或“我”的思考具有统治阶层与被统治阶层的双向性。

盘庚还使用了具有肯定性的“自”类语词。盘庚曰:“无总于货宝,生生自庸。”孙星衍曰:“戒诸臣无聚于货宝,生殖以自用者,上自言不作好货,下敕其臣以生生为万民之事,不可与之争利。”[4]241“庸”即“用”,“自庸”与前面的“无总于货宝”“生生”结合在一起,用以说明人(在这里主要指统治阶层)能够不贪求货宝,自身充分且合理地行事,不与民争利*关于否定性与肯定性“自”类语词,将在后文有所讨论。。

三、西周时期的观念—思想化“自”类语词

西周时期,周人更加注重使用“自”类语词来表达观念与思想。作为西周理性精神的代表、周朝政治伦理制度奠基人的周公,主要使用否定性“自”类语词。从“自”类语词的延续性角度看,“自作”一词非常突出。周公不仅承袭前人使用“自作”,且使用频次颇高,当然也要根据语境来判断。《尚书·康诰》曰:“人有小罪,非眚,乃惟终,自作不典,式尔,有厥罪小,乃不可不杀。”[4]363《康诰》是周公为康叔能管理好殷地而作的训诫诰文。《尔雅·释诂》云:“典、彝、法、则……常也。”[5]17“典”有“法”“常道”“准则”之意。引文说的是如果有人犯了小罪,而不知道悔过,继续作恶,这就是自己有意去做违反法律之事,罪虽然小,却不可不杀。“自作”在这里就是针对被统治者而言的。

在《尚书·多方》中,周公用了两例“自作”:第一例是“尔乃迪屡不静,尔心未爱,尔乃不大宅天命,尔乃屑播天命,尔乃自作不典,图忱于正”[4]465-466。《多方》是周公针对殷人以及对周王朝怀有敌意之人而作的。“自作不典”指的就是不服从周朝统治的人做出破坏常则的行为,也就是发动了叛乱,而周朝的常则是“天命”;换言之,叛乱违背了“天命”。另一方面,叛乱还会危害到民众,由“天命”而来的人间常则就是“敬德保民”,“自作不典”还意味着叛乱违背了“敬德保民”的原则。因此,周公在后面接着说:“非我有周秉德不康宁,乃惟尔自速辜。”[4]466“速”乃“召”,“辜”乃“罪”,周公认为周朝虽然秉承“德治”的理念,但是叛乱者的行为违反了“天命”“德”,因此必然受到惩罚,这是叛乱者的“自速辜”,即自己招来的罪责、祸患。第二例是“自作不和,惟尔和哉。尔室不睦,惟尔和哉。”[4]467周公的语气缓和下来,这不仅是对叛乱者也是对所有臣服者而言的,即各诸侯、官长。“和”指和睦,“自作不和”指的是诸侯、官长们做出的行为导致了彼此间的不和睦,那么就应该和解,而不是反目成仇。周公使用的“自作”都是否定性的,且固定为“自作+不○”的形式。不过,既然“自作”有着一般观念性“自”类语词的底蕴,那么“自作”还可以纳入肯定性的思想内容,变成肯定性“自”类语词,这一点稍后论及。

周公还汲取了殷商的经验和教训,对统治集团提出很高的要求。《尚书·酒诰》说:“自成汤咸至于帝乙,成王畏相。惟御事,厥棐有恭,不敢自暇自逸,矧曰其敢崇饮?”[4]378-379虽然《酒诰》是周公为告诫康叔所作,但可以视为周公对上层统治者的谆谆教诲。周公指出殷商统治者所成就的王业与他们“不敢自暇自逸”有关,即不处于放纵自己、贪图享受的状态。考虑到这里是以殷商杰出的统治者为例,“自暇”“自逸”就被置于比较的层面上,所比较的对象乃是殷商腐朽的统治者,这些人“惟荒腆于酒,不惟自息乃逸,厥心疾很,不克畏死”[4]380-381。“自息”即自己主动停止,具有自我克制的意蕴,是肯定性“自”类语词。这是说他们沉湎于饮酒作乐之中,不考虑主动停止种种享乐之事,也就是“自暇”“自逸”,其结果是“弗惟德馨香,祀登闻于天。诞惟民怨,庶群自酒,腥闻在上。故天降丧于殷,罔爱于殷,惟逸。天非虐,惟民自速辜。”[4]381臣民对统治者心有怨恨,都饮起酒来,上帝闻到了气味,降灾于殷。“天非虐,惟民自速辜。”这里的“自速辜”强调了殷商的灭亡是臣民以及背后的统治者自己招来的祸患。单从“自”类语词看,“自暇”“自逸”而不“自息”,以致于“自速辜”。周公用一连串“自”类语词表达了人的存在状态的变化。此外,周公还在《尚书·康诰》中提到了“凡民自得罪”[4]366,“自得罪”可视为对盘庚“自生毒”的继承,是“自速辜”的另一种表达,不过在这里特指民众。

虽然周公所使用的“自”类语词针对不同的对象,有民众、叛乱者、诸侯、官长、统治集团上层,但从根本上说都是对“我”或者说对人的主体性的深刻反思和批判。这种反思和批判,一方面继承了殷商统治者的相关思想;另一方面总结了殷商从兴盛到灭亡的历史教训,其核心在于以克制、约束的方式确立了人在种种活动中不应当做什么,不应当处于怎样的状态,从而提示出人如何合理地存在。这种思想也体现在《诗经》中,《诗经·小雅·十月之交》曰:“天命不彻,我不敢傚我友自逸。”[7]580“我友”指的是周幽王时当政的皇父、家伯等“七子”,皆为小人,作诗者是当时的一位没落贵族,他用“自逸”一词讽刺了“七子”的安逸享乐,是对周公“不敢自暇自逸”思想的继承。

除了“自息”,还有两例值得关注的肯定性“自”类语词。《尚书·吕刑》有“惟克天德,自作元命,配享在下”一语。孙星衍曰:“言惟能兼任天德,自作善命,则配天命而享天禄于天下矣。”[4]527这里的“自作”具有肯定性,显示了“我”依“天德”“天命”做了有益于寿命、有益于福禄的行为。《诗经·大雅·文王》:“无念尔祖,聿修厥德。永言配命,自求多福。”[7]750这是周朝统治者对殷商旧臣所言,“要他们不要再眷恋自己的祖先,只有努力服侍周朝,遵修品德,配合天命,才能求得众多福禄。”[7]750与“自作”相类似,“自求”也需要在语境中领会,强调殷商旧臣在配合“天命”也即承认周王朝统治的情况下,使自己保持一种进取的状态;如此,认识、心态、行为等存在状态都变得积极、合理起来。由于周初的统治者反对“自暇”“自逸”,主张敬畏“天命”“敬德保民”,那么所“求”虽然是福禄,但其背后必然有“天命”“德”的支撑,能“自求多福”者乃是敬德、敬天命之人。当我们从这个意义上来理解“自求多福”时,它已经超出了殷商旧臣的范围而适用于整个周王朝。“自求多福”与“自作元命”是同一的,相较而言,“求”的内在性强一些,而“作”的外在性强一些。

结合上述两个时期,有三点需要申说。其一,否定性“自”类语词反映人不合理的存在状态,体现了一种过度的自我,是对自我、主体性的反思、批判,并从消极方面对自我、主体性进行了限制。反思、批判、消极方面的限制是为了存在状态、生命活动的转向。譬如盘庚的“自作弗靖”、周公的“自作+不○”提示出人应当实现转向,即处于“自作于靖”“自作于典”“自作于和”的状态,又如“自逸”的转向就是实现“自息”。肯定性“自”类语词反映人合理的存在状态,体现了一种适度的自我,是从积极方面对自我、主体性的充分展开。充分展开又内蕴着积极方面的对自我、主体性的限制,当然这要通过具体的限制来体现。譬如“自庸”与“无总于货宝”相关、“自息”本身就体现着限制。与自我克制相关。“自求多福”“自作元命”固然有进取、奋发之意,高扬了主体性,但都以积极的价值理念作为支撑,这种支撑就是一种限制。由此反观“自作不典”,一定意义上说正是缺乏价值理念或缺乏积极方面的限制所致。其二,某些“自”类语词,在一定程度上存在着一个他者的维度,意味着作为主体的人还要将自身与他者相联,“我”之如何关系到他者的存在,“自—他”关系已初见端倪。将他者纳入到自我的存在之中,他者也就成为了一种具体限制。其三,盘庚、周公等人尽管使用了不少观念—思想化“自”类语词,但是某些语词的独立性、规范性不强,需要同前后的语词或语境相结合。因此,“自作弗靖”“自作不典”“自作不和”“自作元命”“自求多福”等实际上也是宽泛意义上的“自”类语词。如果脱离前后语词或语境,“自作”“自求”更像一般观念性“自”类语词,这也符合语词的发展逻辑。或许可以这样说,这些语词是以一般观念性“自”类语词为底色的观念—思想化“自”类语词。当然,像“自暇”“自逸”,所体现的思想上的批判色彩已经非常强烈,属于比较纯粹的观念—思想化“自”类语词。

四、春秋时期的观念—思想化“自”类语词

春秋时期*限于论题,本文所言“春秋时期”不包含春秋末期。,观念—思想化“自”类语词愈加丰富、规范、凝练,趋于成熟。在这个礼崩乐坏的时代,人们的“思想触觉”更加敏锐。《左传·隐公元年》郑庄公之言曰:“多行不义,必自毙,子姑待之。”[8]12“自毙”是“多行不义”的结果,其中蕴含着对母亲姜氏所作所为的批判。《左传·隐公四年》载众仲之言曰:“夫兵,犹火也;弗戢,将自焚也。”[8]36战争如火一般,不阻止便会烧到自己。“自焚”强调战争的危害,而人不应当卷入战争中。《左传·桓公十三年》载楚武王的夫人邓曼之言曰:“莫敖狃于蒲骚之役,将自用也,必小罗。”杨伯峻说:“自用,自以为是,独断专行之意。”[8]137它不同于前文的“自庸”。楚国的屈瑕(莫敖)在蒲骚打了胜仗,自以为是,必然轻视罗国。“自用”指明了屈瑕对自己没有合理认识、心高气傲的状态,其结果就是楚军被罗国打败,屈瑕死于荒谷。自以为是也可理解为自我标榜。《国语·周语中》载周襄王之言曰:“君子不自称也,非以让也,恶其盖人也。夫人性,陵上者也,不可盖也。求盖人,其抑下滋甚,故圣人贵让。”[9]74-75“称”为称举,“自称”即自我标榜。周襄王认为君子“不自称”,并非是出于表面上的礼让,而是出于真正的厌恶对他人的掩盖。人的本性是喜欢凌驾于他人而不被他人掩盖的,越想要掩盖他人,就越会被他人所抑制,因此圣人贵谦让。周襄王对人性、人心、人为有着深刻的思考,并将往圣作为典范。“自称”及其相关表述鲜明地体现了“自—他”关系,“我”的自我标榜或自以为是对他者是一种侵害,因此为了自己与他者便要“不自称”,这一点同样适用于“自用”。

上述否定性“自”类语词显示出人们意识到如果不能对人的认识、心态、行为等加以限制,就会导致危害,人也就无法合理地存在;相应的转向是行为要符合道义、慎用兵、对自我有恰当的认识、保持良好的心态、谦让。从肯定性“自”类语词以及从肯定与否定相结合的方面来看,这一时期,人们迫切想要实现的是自我反思、自我克制,寻求自身的安全。《左传·昭公十年》记载晋平公去世,郑国大夫子皮携财礼前去吊丧,子产劝说子皮不要耗费财礼,耗费财礼的结果是亡国,子皮不听劝告执意而为。子皮用尽财礼后归国对子羽曰:“非知之实难,将在行之。夫子知之矣,我则不足。《书》曰:‘欲败度,纵败礼。’我之谓矣。夫子知度与礼矣。我实纵欲,而不能自克也。”[8]1319子皮进行了自我反思,认识到纵欲的危害,自己不能克服、克制住欲望,以至于败尽财礼。虽未能“自克”,但“自克”理应实现。“自克”意味着“我”的充分展开,而这种展开是对自身欲望的节制,或者说是从积极方面对自我、主体性的限制。“自”类语词与“欲”直接相关联,较以往更加明确。子皮是在自我反思之中提出人应当“自克”,这就是说对于嗜欲之人,要实现“自克”离不开自我反思。关于自我反思、自我克制,《国语·楚语上》载白公子张之言曰:“近臣谏,远臣谤,舆人诵,以自诰也。……桓、文皆然,君不度忧于二令君,而欲自逸也,无乃不可乎?”[9]504-505在这段引文中,“自诰”和“自逸”相对反,白公子张劝谏楚灵王应当效仿齐桓、晋文这样的明君“自诰”而不“自逸”。“诰”有告诫之意,其要义在于反思与克制。“自诰”指统治者应当处于自我克制、自我反思的状态中,所反思、克制的便是自己的欲望、言行,同样是积极方面的限制。而楚灵王暴虐,非但不“自诰”,还贪图安逸、不听谏言,使得民不聊生,其结果便是死于之后的乾溪之乱。从“自诰”到“自逸”,无论是历史地看还是本质地看,都显示出人的存在状态的堕落,而人应扭转乾坤,转危为安。《左传·昭公二十七年》沈尹戌对子常说:“楚国若有大事,子其危哉!知者除谗以自安也,今子爱谗以自危也,甚矣,其惑也!”[8]1488“除谗”“爱谗”对举且对反,“自安”“自危”对举且对反,体现出一定的语言模式。“爱谗”是子常正在经历的状态,其结果是“自危”,即自己处于危险、危殆之中,沈尹戌告诫子常人应当“除谗”,也就是远离谗言,实现“自安”,即自身处于安全、安稳之中(不同于《尚书·盘庚》中的“自安”)。此处揭示出人在展开其存在的过程中,应当从否定性的“自危”变化、发展到肯定性的“自安”。“自安”意味着自我、主体性在祛除“尘垢”之后的光明显现。

五、前诸子时期“自”类语词的三个特例

前诸子时期的“自”类语词有三个特例。《易经》中的“自”类语词极少,有一例是一般观念性“自”类语词。《易·睽卦》:“初九,悔亡;丧马,勿逐自复;见恶人,无咎。”[10]221“自复”指的是马自己会回来,“自”指向了非人。《国语·周语中》载晋文公向周襄王请求隧礼(王之葬礼),遭到襄王的拒绝,周襄王曰:“叔父其懋昭明德,物将自至”[9]53。即如果晋文公能大显明德,隧礼就会到来。这里的“物”指代的是隧礼,而隧礼终究是人事;因此,“物将自至”的“自至”并没有完全脱离于人。《左传·庄公十四年》载申繻之言曰:“人无衅焉,妖不自作。人弃常,则妖兴,故有妖。’”[8]197申繻将“自作”指向了“妖”,如果人的气焰强盛,则妖怪就不会兴起作乱;反之“则妖兴”。

语境中的“自复”“自至”是一般观念性“自”类语词,“自作”则是观念—思想化“自”类语词,具有否定性。不过,它们都是特殊的,其特殊之处在于体现了一种独特的思维与观念以及言说方式,这就是拟人。萧无陂说:“广而言之,人类之外的天地万物并没有‘自己’,它们的‘自己’并不存在……当我们认为天地万物‘自己’如何时,我们就已经与言说对象处在一种紧密的关联之中。这种说法或许会被认为是‘移情’(Empathy)或‘拟人’(Personification),但正如卡西尔所说,人文科学是无法否认其拟人主义(Anthropomorphismus)和人类本位主义(Anthropozentrismus)色彩的。”[11]143诚如其所言,对一切事物的认识只能出自人,人天然是“自己”“主体”,从根本上说,“自己”“主体”等词只适用于人。

关于“自”的拟人化,需要进一步思考。将“自”扩展到其他对象,并不是混淆更不是倒退,而是人类思维向外部世界展开的必然结果。用“自”字来指代马并不是说马像人那样进行思考、活动,而是人们试图以拟人的方式去解释、理解马的活动。通过拟人,马与人建立了两种联系:第一种联系是从人的角度去理解马的活动,拉近了人与马的距离;第二种联系是基于“自”本身的四个特征,在拟人化之后,它们被迁移到马身上,从而使距离被拉近的同时,马被当作一个独立于人的存在者看待。马并不依附于人,马的活动是能动的,在一定意义上说,马就是一种特殊的“主体”。第二种联系试图揭示世界的真实性。换言之,拟人化的“自”恰恰体现出人的思维与观念去接近、达到世界的真实、真相,而不是将世界看成一个自我精神的外化。“妖不自作”的意义在于,尽管妖怪的兴起、作乱有待于人这一条件,但拟人也使“妖”成为一种有神论层面的特殊的“存在者”“主体”。“自至”没有脱离人事,只是一定程度的拟人;但“物将自至”从文字、语词方面或许会引导人们将真正的独立于人的“物”或者包含着人的“万物”同“自”类语词相关联。

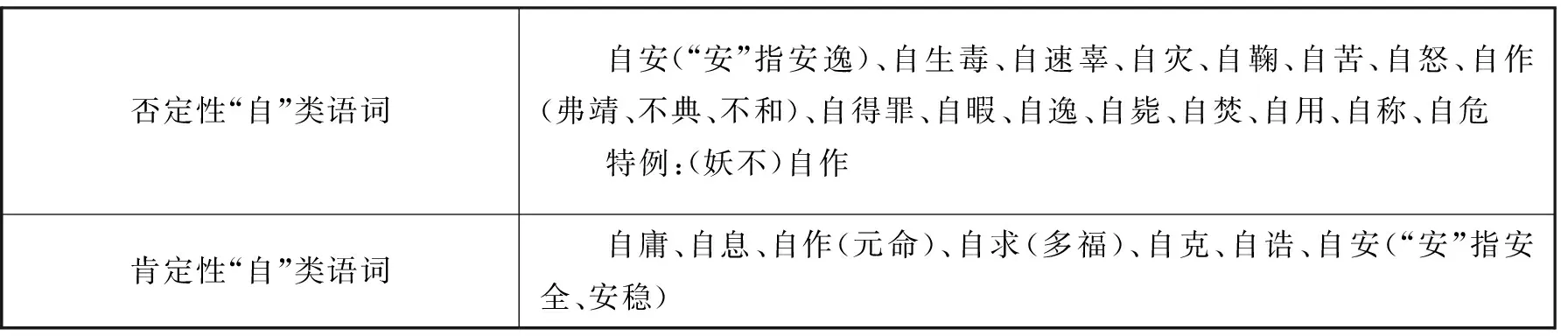

综上所述,前诸子时期观念—思想化“自”类语词可划分为两层,一层是否定性“自”类语词;一层是肯定性“自”类语词。它们是以人为中心的,其视点聚焦于人自身的活动、状态。从普遍性的角度来看,其思想内涵主要是:呈现作为主体的“我”自身的种种存在状态,是先贤们对“我”的认识、反思、批判,具有一定的伦理道德诉求和价值判断,充分体现出人的理性精神;否定性“自”类语词不合于伦常、道德、价值,强调从消极方面对自我、主体性进行限制并提示出存在状态、生命活动的转向,肯定性“自”类语词合于伦常、道德、价值,强调自我、主体性的充分展开并蕴含着积极方面的限制,否定与肯定的实质都是在追求一种合理性,这种合理性的根柢在于规避伤害和展开适宜的生存、生活。

此外,有些“自”类语词中蕴含着“自—他”关系,如揭示出处于某些存在状态既对自身造成危害也不利于他者更好地存在,又如实现某些合理的存在状态需要将他者作为一种积极的限制。如此,“我”与他者共生、共存、共荣。有些“自”类语词体现出一定的语言模式,强调了变化、发展,有些“自”类语词独立性、规范性较弱,而拟人化的“自”类语词意味着思想能够向人之外的世界探寻。正是有了以上积淀,到了诸子时期,“自”类语词才会在《老子》《庄子》等道家文献中大放异彩。

附表:本文所论前诸子时期观念—思想化“自”类语词分层