张居正增订《武经七书直解》版本考辨

——兼论《孙子直解》的增订情况及其学术价值

2018-08-22钟少异

赵 英,钟少异

(中国人民解放军军事科学院 战争研究院,北京 100091)

张居正(1525年-1582年),字叔大,号太岳,湖北江陵人。作为明朝中后期著名的政治家、改革家,张居正不畏浮议,勇于任事,“苟利社稷,生死以之”[1]卷二829,振衰起敝,政绩卓著。在军事方面,张居正“能以智数驭下”[2]5646,善用将领,妥示方略,“数万甲兵藏于胸,而指挥乎数千里之外……故能缚大憝,歼群醜,以奠安中夏者垂十年。江陵殁,而享其余威以固吾圉者又二十年”[1]卷二529。对张居正的研究,学人著述颇丰,然而对其军事思想的研究始终比较薄弱。张居正曾对刘寅①刘寅,字拱宸(或作拱辰),明太原崞县(在今山西浑源西)人,洪武四年辛亥(1371)进士。著有《武经七书直解》。的《武经七书直解》进行增订,这是研究其军事思想的一个重要载体。在《武经直解序》中,张居正阐述了自己增订《武经七书直解》的缘由,“今上践祚,号称明盛,宜切日中之忧,余自书鑑直解进呈之余,急出内阁所藏刘先生直解原本,详加订证,申明武学,俾世勋子姓、兔罝野人咸获指南,庶仁义节制之师,有弗战,战必胜矣。盖弧矢之利以威天下之大意云”。然而,张居正增订的《武经七书直解》流传版本较多,各家著录或有抵牾,甚至错讹之处,让人一时难以适从,给研究工作带来诸多不便。本文拟对张居正增订《武经七书直解》的版本情况进行考辨,以现存的多个版本进行互参,多方考证,仔细辨析,力求厘清迷雾,拨云见日。并以张居正增订的《孙子直解》为分析对象,探究其学术价值,为张居正军事思想的研究奠定基础。

一、张居正增订《武经七书直解》现存版本概览

《武经七书直解》,明刘寅著,该书是奉明太祖朱元璋旨意而作,成书于明洪武三十一年(1398)。卷首有目录、序言、凡例、读书兵法、武经所载阵图、武经所载国名、兵法附录等。关于直解《武经七书》的缘由,刘寅在《武经直解序》中说:“洪武三十年,岁在丁丑。太祖高皇帝有旨:‘俾军官子孙讲读武书,通晓者临期试用。’寅观孙武旧注,数家矛盾不一,学者难于统会。《吴子》以下,六书无注,市肆板行者阙误又多,虽尝口授于人,而竟不能晓达其理。于是取其书,删繁撮要,断以经传所载先儒之奥旨,质以平日所闻父师之格言,讹舛者稽而正之,脱误者订而增之,幽微者彰而显之,傅会者辨而析之。越明年,藁就;又明年,书成。凡二十五卷一百一十四篇。”[3]21-22

《武经七书直解》在直解《武经七书》原文时,采取了字解与意解相结合的方式。因为主要的阅读对象是“军官子孙”等初学者,该书佐以史实参证,以便学习理解,是明代注解《武经七书》的佳本,曾于有明一代盛行一时。

关于张居正增订的《武经七书直解》版本,近人著录如下:在《中国兵书通览》一书中,许保林分为三个条目著录,一是“武经七书(七卷)”,二是“武经直解(二十五卷)”,三是“(标题)武经七书直解(七卷四册)”。

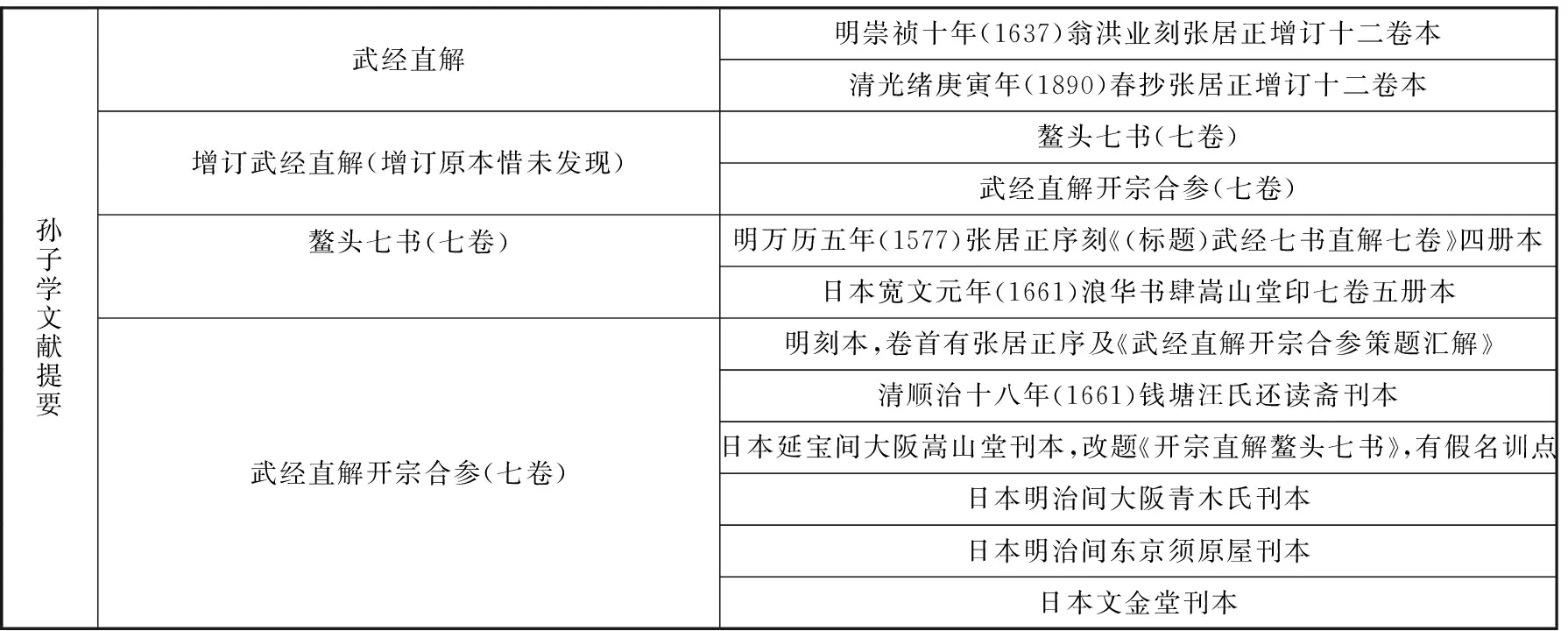

于汝波《孙子学文献提要》著录的较为详细,不但辑录了版本种类,还对作者和书的主要内容进行了简明扼要的介绍。该书分为四个条目著录,一是“武经直解”,二是“增订武经直解”,三是“鳌头七书(七卷)”,四是“武经直解开宗合参(七卷)”。

孙子学文献提要武经直解增订武经直解(增订原本惜未发现)鳌头七书(七卷)武经直解开宗合参(七卷)明崇祯十年(1637)翁洪业刻张居正增订十二卷本清光绪庚寅年(1890)春抄张居正增订十二卷本鳌头七书(七卷)武经直解开宗合参(七卷)明万历五年(1577)张居正序刻《(标题)武经七书直解七卷》四册本日本宽文元年(1661)浪华书肆嵩山堂印七卷五册本明刻本,卷首有张居正序及《武经直解开宗合参策题汇解》清顺治十八年(1661)钱塘汪氏还读斋刊本日本延宝间大阪嵩山堂刊本,改题《开宗直解鳌头七书》,有假名训点日本明治间大阪青木氏刊本日本明治间东京须原屋刊本日本文金堂刊本

吴如嵩《孙子兵法辞典》著录的版本相对较少,“武经直解”条目只著录了明崇祯十年(1637)翁洪业刻张居正增订十二卷本;“鳌头七书”条目与于汝波《孙子学文献提要》的105条“鳌头七书(七卷)”记载的版本相同;“武经直解开宗合参”条目只著录了明刻本、日本文金堂刻本两种版本。

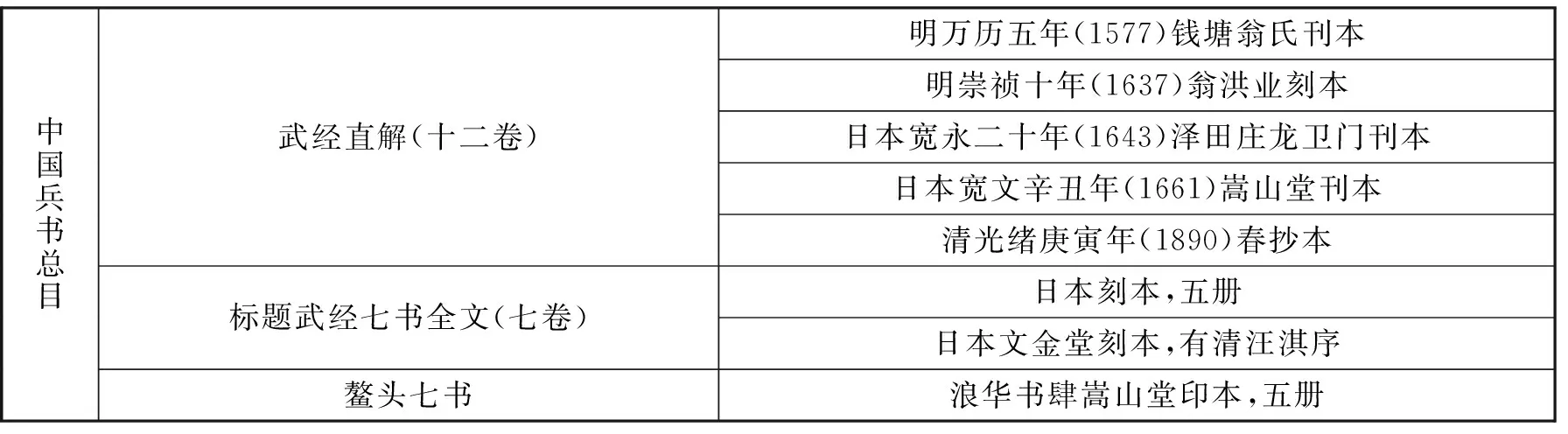

刘申宁《中国兵书总目》著录的版本最为全面,分为“武经直解(十二卷)”“标题武经七书全文(七卷)”“鳌头七书”三个条目著录。

中国兵书总目武经直解(十二卷)标题武经七书全文(七卷)鳌头七书明万历五年(1577)钱塘翁氏刊本明崇祯十年(1637)翁洪业刻本日本宽永二十年(1643)泽田庄龙卫门刊本日本宽文辛丑年(1661)嵩山堂刊本清光绪庚寅年(1890)春抄本日本刻本,五册日本文金堂刻本,有清汪淇序浪华书肆嵩山堂印本,五册

综合分析以上著录情况,首先,许保林在《中国兵书通览》中将“武经七书(七卷)”和“武经直解(二十五卷)”两个条目并列的辑录方式,容易让人误解,认为张居正除增订刘寅《武经七书直解》之外,还专门“辑注”过《武经七书》。实际上,“武经七书”条目下两个版本均为《武经直解开宗合参》的不同版本,《武经直解开宗合参》是由张居正增订的《武经七书直解》与黄献臣的《武经开宗》合参而成(以下简称“合参本”),张居正只是在刘寅直解的基础上进行了增订,没有就《武经七书》进行过专门辑注。其次,于汝波的《孙子学文献提要》一书著录的“增订武经直解”条目称“《增订武经直解》原本惜未发现”,但是在“武经直解”条目中,明确著录有张居正增订《武经直解》存世的两个版本:即明崇祯十年(1637)翁洪业刻张居正增订十二卷本、清光绪庚寅年(1890)春抄张居正增订十二卷本。前后记载矛盾,让人匪解。且“增订武经直解”条目下著录的内容分别是“鳌头七书(七卷)”和“武经直解开宗合参(七卷)”两个条目,此条似无单独列出的必要。《孙子学文献提要》“鳌头七书(七卷)”和“武经直解开宗合参(七卷)”两个条目著录的版本均为“合参本”的不同版本。最后,许保林在《中国兵书通览》中 “(标题)武经七书直解(七卷四册)”条目著录的明万历五年(1577)刊本,标明藏于军事科学院图书馆,经认真查阅军事科学院图书馆古籍特藏馆的书籍,并未发现有明万历五年(1577)刊本的《武经七书直解》。只有《(标题)武经七书直解》(四册)一书,卷首有张居正作于明万历五年(1577)的序,但书中的内容为“武经直解开宗合参”,卷首有“武经直解开宗合参策题汇解”,且标明“张居正著辑,王益朋鉴定,汪淇纂序”。王益朋*王益朋,字元之,号鹤山。清朝顺治乙未科考进士,为清初名臣,有《清贻堂存稿》一书留存于世。、汪淇*汪淇,字澹漪或作瞻漪,一字右之,明末清初钱塘人。另撰有《新编百战百胜七书衍义》《尺牍新语》等。均为明末清初之际的人。此书既有汪淇撰写的序,并经王益朋鉴定,应为张居正增订的《武经七书直解》的后世传本,并非明万历五年(1577)张居正增订的原刻本。可见许保林《中国兵书通览》著录有误。

刘申宁《中国兵书总目》著录的版本最为全面,其著录的明万历五年(1577)钱塘翁氏刊本为张居正增订《武经七书直解》的最早刊本,但许保林《中国兵书通览》、于汝波《孙子学文献提要》、吴如嵩《孙子兵法辞典》均未见著录。据《中国兵书总目》记载,北京大学图书馆、上海市图书馆、南京市图书馆、华东师范大学图书馆藏有该版本;另一个著录较早的版本为日本宽永二十年(1643)泽田庄龙卫门刊本,上述书目亦未见著录,又据《中国兵书总目》记载,中国国家图书馆、北京大学图书馆、上海市图书馆、日本尊经阁文库、日本静嘉堂文库藏有该版本。明万历五年(1577)钱塘翁氏刊本是目前流传下来张居正《武经直解》的最早刊本,此书刊刻于张居正生前担任首辅之时,有力地证明了张居正确实曾增订刘寅《武经七书直解》,后世流传版本并非假托之作,对确认《武经直解》的真伪起了至关重要的作用。此外,因这两个刊本时间较早,对梳理张居正增订的《武经七书直解》版本情况、考察张居正与《武经七书直解》的关系具有重要意义。

概而言之,张居正增订的《武经七书直解》版本虽然较多,但基本上可以分为两个体系:一个是张居正增订的《武经七书直解》原本及传本,简称“增订本”;一个是张居正增订的《武经七书直解》和黄献臣《武经开宗》合参的“武经直解开宗合参”本及传本,简称“合参本”。以上著录张居正增订的《武经七书直解》版本情况的书籍基本上是“通览”“提要”“辞典”类的工具书,仅限于著录,对“增订本”与“合参本”的具体情况介绍的较为简单。有鉴于此,以下将军事科学院馆藏的张居正增订的《武经直解》清光绪庚寅年(1890)抄本、黄献臣的《武经开宗》明崇祯九年(1636)日本刊本和日本宽文辛丑年(1661)嵩山堂本《开宗直解鳌头七书》以及影印丁氏八千卷楼藏明万历九年刻本《武经七书直解》为分析对象,仔细对照参看,以期掌握“增订”“合参”的详细情况及其相互之间的关系。

二、“增订本”的基本情况

从现存版本来看,张居正增订的《武经七书直解》均题为《武经直解》,署“刘寅辑著,张居正增订”。此外,明崇祯十年(1637)翁洪业刻本署“翁洪业重校”,清光绪十六年(1890)春抄本署“霍炳订证”。现以军事科学院图书馆藏《武经直解》清光绪十六年(1890)春抄本为分析对象,探究“增订本”的基本情况。

清光绪庚寅年(1890)抄本题《武经直解》,共十二册。卷首有刘寅的序,题《武经正解序》,经与丁氏八千卷楼藏明万历九年刻本影印本《武经七书直解》中刘寅的《武经直解序》对比,标题不同,且部分文字有差异:一是《武经直解序》中说:“寅观孙武旧注,数家矛盾不一,学者难于统会,吴子以下六书无注,市肆板行者阙误又多”[4]21,而《武经正解序》中说:“寅观旧注数家矛盾不一,学者难于统会,市肆板行者阙误又多”[3];二是《武经直解序》中说:“及取儒家诸书,先圣先贤之所著述有切于兵法者,编为附录,载之于前,以取童蒙讲诵之便,非敢与识者道也”,而《武经正解序》删除了这句话;三是《武经直解序》中说:“书中差缪尚多,古人所谓校书如尘埃风叶,随扫随有,信哉斯言。博闻君子览者改而正之可也”,而《武经正解序》删除了这句话;四是《武经直解序》文末落款为“洪武戊寅岁律中无射望日戊戌前辛亥科进士太原刘寅序”,《武经正解序》落款则比较简单,“洪武戊寅岁律中太原刘寅序”。鉴于光绪本后出,且为手抄本,而丁氏影印本为明代刻本,当以《武经直解序》为准。光绪本卷首还有张居正的序,题《增订武经直解小引》,其他几个刻本中张居正的序题为《武经直解序》,序的内容亦有三处差异:《武经直解序》曰:“天子命将帅讲武习射御角力”,《增订武经直解小引》缺主语“天子”;《武经直解序》中为“前辈刘拱辰先生”,《增订武经直解小引》为“前辈刘先生”;《武经直解序》为“详加订证,申明武学”,《增订武经直解小引》为“详加订证,析为十二卷,甲明武学”,多了“析为十二卷”,“申”错抄成了“甲”。

刘寅注解《武经七书》时,“十一家注,今止有魏武、杜牧、张预三家而已,余之未见也”[4]33。此外,刘寅曾读过张贲的注解,并引用了郑友贤的《孙子遗说》的内容。“孙武子旧注互有得失,今选其理明而辞顺者取之,其不切于理而辞讹舛者故置之耳。”[4]29在注解《武经七书》时,刘寅对儒家思想多有吸收,他说:“《武经》言仁义礼智道德忠信,与儒家无异,但用之者目有大小浅深,精粗广狭不同,岂别有所谓仁义理智道德忠信者哉?”因此,其在《武经七书直解》中引用了儒书十一家的内容,分别为《易》《书》《诗》《春秋左传》《胡传》《论语》《孟子》《中庸》《通鉴纲目》《宋鉴》《元史》。张居正增订《武经七书直解》时,除注解《孙子兵法》的魏武帝、孟氏、李筌、贾林、杜佑、杜牧、陈皞、梅尧臣、王皙、何氏与张预十一家外,还引用了张贲、郑友贤、纪燮、萧吉、沈友、孙镐、吴璋、陆希声、贾翊、成氏、吕惠卿、张载、王震、曾皎、郭逢原等人的注解,更为全面。

直解经文之前,《武经直解》“孙、吴、李卫、太公取其列传附于各书之前,使学者详其履历,因以见其作用,不徒口耳文义已也。”[3]《孙武子传》《吴起传》《李靖传》《太公望传》均出自《史记》相关传略,《司马法》《尉缭子》《三略》卷前文字与刘寅《武经七书直解》前简介文字基本保持一致。第十二卷卷终有“光绪庚寅春日抄”字样。

《武经七书直解》有读书兵法、武经所载阵图、武经所载国名、兵法附录等内容,张居正在增订时均没有辑录,他在《武经直解凡例》中说:“马步射法、刀棍枪钯非艺师口授绝不能习练,故不附录。其战法之载武经者,止有八阵、六花、鱼丽、五行、天阵、地阵、人阵、四武卫阵、乌云阵,已于各阵之下详解明白,故不另录。”[3]因此,张居正重点围绕《武经七书直解》的正文进行了增订,对其他内容则未作过多关注。

三、“合参本”的基本情况

从现存的版本来看,“合参本”的版本较为复杂,题名也不尽相同,大致有《标题武经七书直解》《武经直解开宗合参》《鳌头七书》三种。此书由明末清初之际的钱塘人汪淇编撰,编成后经其友人订证。日本宽文辛丑年(1661)嵩山堂本《鳌头七书》卷首有汪淇作于清顺治辛丑年(1661)的《凡例》,交代了编撰此书的原因和经过:

国朝文武并尚特旨,廓清武学,汰伪存真,诚重之也。重其人焉得不重其书,则是七书犹之四子书也,学士家当尊之为经云。《武经》注释家各异说,然皆因仍沿袭,旨意未徹,则理义斯乖,是集广汇诸书,一宗正说,庶先贤心传毕露而后学曲说无凭,于世道不无少补矣。梨枣多灾,鱼鲁莫辩,以讹传讹,毫厘千里。是书从家藏古本一一订正,句栉字多,悉遵典型。诸如《军争》《九变》两篇,时本多云错简,兹则仍旧,以志阙疑。向来章句割裂,注释分填,既不便于吟诵,又多病于琐零,兹则独录全文,另标解义,使读者去眯目之苦,获快心之乐,自当人奉拱璧焉。拟题既经标明,又复赘于简端,重见叠出,眉目反为不清,此则旁加大圈,开卷即见,尤称简便云。题解向多,旧说近复纷出新见,如题镜、汇解诸书,诚为精当,间有自出心裁未合经义,是集力辟其谬,务存其是,分录于后,以成全璧。

……

是书始于旧冬,成于今夏,历二季而成编,其中反博归约补略成详,备极苦心。书竣,质之二三同志商榷允当,方敢授梓。虽不云几绝其编,亦庶几乎数洗其髓矣。[5]

鉴于之前注解《武经七书》版本“向来章句割裂,注释分填,既不便于吟诵,又多病于琐零”的不足,“合参本”正文内容采用上下两栏分开的形式,“独录全文,另标解义”,上栏内容包括解题在内的全部注释评点文字,以张居正《武经直解》和黄献臣《武经开宗》为基本内容;下栏为《武经七书》原文,以张居正校订《标题武经七书全文》为底本。从而“使读者去眯目之苦,获快心之乐,自当人奉拱璧焉”。

汪淇在《凡例》中说:“是书始于旧冬,成于今夏,历二季而成编,其中反博归约补略成详,备极苦心。书竣,质之二三同志商榷允当,方敢授梓”。具体来说,《孙子》《三略》由王益朋鉴定,《吴子》《司马法》《尉缭子》由马晋允*马晋允,字昼初,浙江舜水人,清顺治十五年(1658)进士。鉴定,《六韬》《李卫公问对》由严沆*严沆(1617—1678),字子餐,号颢亭,浙江余杭(今杭州)人。清顺治十二年(1655)进士,官户部侍郎,总督仓场。著有《严少司农集》、《古秋堂集》。鉴定。《孙子》《吴子》《司马法》由汪桓订正,《尉缭子》《李卫公问对》由汪雯订正,《六韬》《三略》由汪惟宸订正。

四、张居正增订《孙子直解》的基本情况

张居正在《武经直解凡例》中说:

《武经直解》剖前人未发之旨,启后学步武之程。注必其详,不敢失之略;义必其正,不敢误于邪。欲俾初习者易以入门,而穷经者藉此窥奥也。故合诸家之说,归文理之宗,有意拗而诸解矛盾者,俱并存之,以便折衷。有句活而推移上下者,皆分定之,以便成诵。注中附以古名将所行之事及史传诸书,互相发明,以便学者之参考也。[3]

这段话具有纲领性指导意义,全面概括了张居正增订《武经七书直解》的三个特点:一是注解详细,义理纯正;二是汇辑众说,俱并存之;三是附以事例阐明文义,通晓易懂。下面,以清光绪庚寅年(1890)春抄本中的《孙子直解》为研究对象,详细考察张居正增订的基本内容及其学术价值。

《孙子直解》署“刘寅辑著,张居正增订,霍炳订证”。卷首有《孙武子传》,出自《史记·孙子吴起列传》,主要讲述了孙子“吴宫教战”的故事,“使学者详其履历,因以见其作用,不徒口耳文义已也”[3]。概而言之,张居正对《孙子直解》的增订主要围绕以下几个方面展开:

(一)篇题解析

《孙子兵法》的篇题历来是注者关注的重点,也是争议较多之处。张居正重点对《始计》《作战》《谋攻》《军形》《兵势》《虚实》《用间》等篇章的篇题进行了解析。这些注解可以分为以下几种情况:

1.对基本字义的解释。如:

始,初也。计,算也。[3]卷一1

作,造也。庙堂既有成算,然后计程论费,起造战事也。[3]卷一14-15

形者,情之著也,胜败之征也,见其形则得其情,得其情则得其所以制之之法。[3]卷二1-2

2.阐明篇章次序排列的缘由。如:

言欲兴师动众,君臣必先定计于庙堂之上而决胜于千里之外。是计乃兵之先著也。故孙子以《始计》为第一篇。[3]卷一1

夫师旅之费无穷,必不得已而后为之。自古好兵之国,往往民穷财尽,祸生肘腋,不可胜数,其始皆由不知用兵之害而无以告之者也。故孙子《始计》之后即为之会计其所费,开陈利害之端,惓惓以速胜为勉,久暴为戒,岂非所以为万世法耶?[3]卷一14-15

若以兵攻人者,决胜负于锋刃矢石之上,纵能尽杀之,安能自保其无伤乎?以谋攻人者,老成持重,制胜万全,攻期于无战,战期于无杀,不战不杀而能自服人者,此《谋攻》所以次《作战》也。夫《作战》之篇,其辞忧,继之以《谋攻》,欲以持重为主也。《火攻》之篇其辞危,先之以《九地》,欲以死战为主也。孙子其示人先后贵贱之伦意有在矣。[3]卷一22-23

孙子以此篇次于《谋攻》之后,何也?盖谋攻而不可得,必主用兵。用兵之道,形与势最为首务,故以《军形》次《谋攻》,而《兵势》次《军形》。军形之义,专以自固立言,若以诈形反示敌人而误之者,则诡谲之计,虚实以后之事,故至《虚实》篇而后发之,此亦序次之所在也。[3]卷二1-2

3.总结概括每篇的主要内容及核心思想。如:

首段总言人君与大将于庙堂之上,经此五事,校以七计,搜索彼我胜负之情。第二段言大将选用偏裨而授之以计。第三段言因利制权之道,然后乃诡设形势以助之于外,是亦所谓计也。末段总结上文,言算多则其策良,算少则其策拙,懵然而无算者,必至于亡国丧师,故曰:吾以此观之,胜负见矣。[3]卷一1

约而言之,不过教人变敌之实为虚,变己之虚为实,读此篇而知虚实之义,则趋避之方自然得于胸中,而用兵必有道矣。[3]卷二13

4.对孙子思想的评价。张居正对孙子的军事思想智慧评价很高,注解过程中每每有称赞之词:

此篇始终以持重万全为戒略,无一言诡道之术,圣贤用兵之道不过如此。君之用将,将之用兵,万全之理,舍孙子其孰能言之哉?[3]卷一22-23

世人不善读孙子书,每恨其不及于阵法。殊不知此篇皆阵法之要旨。诚能以孔明八阵图参而推演之,古人所秘于千万世之上者皆得之矣。[3]卷二7

(二)常识介绍

在注解《孙子兵法》时,张居正对书中涉及到的有关军事制度的常识性知识作了简要介绍,以便学者理解和掌握。如在注解“法者,曲制、官道、主用也”时,张居正对有关军队编制的知识作了简要介绍:

古制军之法,五人为伍,五十人为队,二队为曲,二曲为官,二官为部,二部为校。曲制、官道,盖言其伍法也。用法以伍法为先,计彼我所主用之法,而胜负自见矣。[3]卷一4

在注解“善用兵者,役不再籍,粮不三载”时,张居正根据《司马法》对井田制度进行了介绍:

按《司马法》,八家为井,四井为邑,四邑为丘,四丘为甸。一甸六十四井,五百一十二家,民数概以中家计之,一家六人,五百一十二家,一千二百八十八人,择七十五家籍于甸,司马以备征伐也。[3]卷一18

(三)阐幽发微

这部分内容是《孙子直解》最为丰富的部分,也是张居正注解的重点内容,大致可以分为以下几种情况:

1.对重点语句的阐述。如对于《始计第一》中的第一句话“兵者,国之大事,死生之地,存亡之道,不可不察也”,张居正阐述的十分详细:

兵是戎器,以人执兵,亦名曰兵。盖宗社丘民咸赖之以保全者也。《周礼》以九伐之法正邦国,《左传》亦云国之大事在戎。不察,犹云忽略也。故孙子说,兵为军国政事之极大,其关系非小也。乃军众因而或死或生,其国家因而或存或亡,死生以战阵言,故曰地;存亡以得失言,故曰道。战胜则人生而国存,不胜则人死而国亡。为主帅者,不可不谨慎审察也。孙子开口辄叮咛,盖欲其为君与将者,不可不臧其谋也。[3]卷一1

在解释“一曰道,二曰天,三曰地,四曰将,五曰法”时,张居正除对“道、天、地、将、法”的具体内容进行注解外,还对“五事”的排列顺序缘由进行了说明:

道、天、地、将、法”,此五事之目也。惟有道可以伐无道,故居首焉;顺天者存,逆天者亡,故居二焉;得地者昌,失地者危,故居三焉;将得其人者胜,非其人者败,故居四焉;法行则士卒用命,法壅则三军离散,有善将则有善法,故居五焉。[3]卷一2

针对“五事七计”问题,张居正将七计概括为“强、练、明”,并指出并非“五事”之外别有“七计”:

按旧说,上文为七计,愚谓曰强曰练曰明,非行军有法者不能。孙子必详而言,欲以示人耳。岂五事之外别有七计邪?[3]卷一7

2.对重点问题的阐述。面对内忧外患的形势,作为“宰辅”的张居正对军事问题十分关注,在增订《孙子直解》时,他对将领的培养、奇正、虚实、慎战、全胜、不战而屈人之兵等问题都进行了重点阐述。如张居正有一套完整的“将将理论”,其对将领的培养尤为关注,在注解“将者,智、信、仁、勇、严也”时,他说:

达人之情,见事之微,诈不能惑,谗不能入,应变无偿,转祸为福,此将之智也;进有重赏,退有重罚,赏不私亲,罚不避贵,政无二三,诚能服众,此将之信也;知人饥渴,同人劳苦,问病戚容,抚伤出涕,待下有恩,爱恤士卒,此将之仁也;见机则发,遇敌则斗,陷阵必入,被围必出,虽危不惧,虽败不挫,此将之勇也;军政整齐,号令如一,三军畏将而不畏敌,奉令而不奉诏,可望而不可近,可杀而不可败,此将之严也。此五德,为将者宜全备焉。此经之以将也。[3]卷一4

在《九地》篇中,张居正指出,孙子对将领的问题十分重视,认为将领并非只是“愚士卒耳目”,“必尽将军之事,而后能成将军之功”:

三军之师亦众矣,谁肯自就于险。非以法投之,安望其成率然之势,联同舟之谊哉?言必尽将军之事,而后能成将军之功,非但以愚士卒耳目而为将事也。古之善用兵者,莫如孙武。乃于将事特惓惓致意焉。将士顾不重欤?[3]卷三28

张居正在任“次辅”时,力主“俺答封贡互市”,并在担任“首辅”之后千方百计的维持蒙汗之间的友好关系,使得边境晏然,百姓安乐。其对对孙子的“不战而屈人之兵”的思想极为推崇,在注解“不战而屈人之兵,善之善者也”时,尤为详细,不但对“不战屈人之兵”的具体方法进行了说明,且举了大量事例来阐述:

以兵相接曰战,不与人战而屈服敌人之兵,乃为善之善者也。如故迷者陈利害以晓之,来降者布恩信以结之,注误者明大义以慑之,震恐者扬威声以夺之,或用辩士以下之,或用奇计以诱之,或坚壁清野以待其衰,或夺隘守险以绝其救,或以夷狄而攻夷狄,或以贼盗而擒贼盗。此不战而屈人兵之类也。[3]卷一24-25

接下来,又分别以战例来佐证:“陈利害而屈人之兵”,用徐晃以飞矢射入城中,陈利害以劝降韩范的战例来说明;“布恩信而屈人之兵”,用李渊优待俘虏,瓦解绛郡乱贼柴保昌的战例来说明;“以大义而屈人之兵”,用李抱真以大义感动王武俊,联兵合战大破朱泚的战例来说明;“以坚壁而屈人之兵”,用周亚夫坚壁不出,用轻骑伺机绝吴楚粮道,平定“七国之乱” 的战例来说明;“以守险而屈人之兵”,用司马懿扼守险要,斩杀叛乱者丘俭的的战例来说明;“以夷狄攻夷狄”,用班超悬赏以羌人制羌人的事例来说明;“以盗贼而擒盗贼”,用光武帝以侯爵诱张步斩杀苏茂的事例来说明。

第四,增补事例

张居正在《武经直解凡例》中说:“注中附以古名将所行之事及史传诸书,互相发明,以便学者之参考也。”在刘寅《孙子直解》所引事例的基础上,张居正进行了大量的增订,从而使得注解更为晓畅易懂,便于学者理解,其增补的事例可以分为以下几种情况:

1.原文无事例,增补以说明。如刘寅直解“地者,远近、险易、广狭、生死也”时,并未举事例来说明。在增订时,张居正增补了三个事例:一是秦诈称石牛可以粪金,诱蜀取之,趁机灭蜀的事例;二是吴璘在平地纵横凿渠,阻止金人入侵的事例;三是宋太祖取泽路以通两淮咽喉,次取淮南以通两淮门户的事例。

再如注解“故曰胜可知不可为”时,张居正曰:

有楚子之暗,囊瓦之贪,而后吴人亟肄以疲之。有项羽之暴,范增之隘,而后陈平得以间之,使其主明将贤如光武者,则终不可为也。[3]卷二2

2.原文有事例,增补以丰富。如刘寅直解“将孰有能”时,已经举了一个事例。张居正在增订时,进一步进行了阐释,并增补了事例:

以有能而当无能,则如孙膑之算庞涓,孔明之取孟获,有胜而无败也;以无能而当有能,则如龙且之遭韩信,赵括之遭白起,有败而无胜也。然则胜败之机,又岂有不在主帅一人之身乎?[3]卷一5

在直解“诡道十二法”时,刘寅已经引用了一些简单的事例进行说明。但张居正坚持“注必其详,不敢失之略”的原则,一方面对“诡道十二法”进行了详细的阐释,另一方面增补了大量的事例进行佐证,以便读者领会“诡道十二法”的奥妙之处。

如在“故能而示之不能”之后,增补了匈奴隐藏实力,引诱汉高祖刘邦陷于“白登之围”的事例;在“近而示之远”之后,增补了狄青计破侬智高的事例;在“远而示之近”之后,增补了王皋计破李希烈的事例;在“利而诱之”之后,增补了丁裴为救曹操而用牛羊引诱马超军队的事例;在“利而诱之”之后,增补祖狄以布囊囊土以充粮而解围的事例等。

第五,汇集众说

张居正在《武经直解凡例》中说:“故合诸家之说,归文理之宗,有意拗而诸解矛盾者,俱并存之,以便折衷。”因刘寅直解《孙子兵法》时,以备参考的文献资料较少,“十一家注,今止有魏武、杜牧、张预三家而已,余之未见也”。张居正增订《孙子直解》时,除注解《孙子兵法》的魏武帝、孟氏、李筌、贾林、杜佑、杜牧、陈皞、梅尧臣、王皙、何氏与张预十一家外,还引用了张贲、郑友贤、萧吉、陆希声、吕惠卿、曾皎等人的注解,汇集众说,一方面有助于全面理解文意,另一方面也保留了大量的文献资料。这部分内容主要分以下几种情况:

1.汇集前人注家的说法,不做评价。如注解“法令孰行”时,张居正在文后分别引用了曹操、王皙、杜牧的注解:

曹操曰:“设而不犯,犯而必诛。”

王皙曰:“孰能法明令便,人听而从。”

杜牧曰:“悬法设禁,贵贱如一。”[3]卷一6

在解释“不若则能避之”时,张居正引用了隋代萧吉注孙子的内容:

萧吉曰:“虽逃避亦有其道,或保险据隘,或诡情匿形,或假借声势使敌莫测,不敢追迫。虽有退计而无退志,虽有弱势而无败形。此方为善,殆非急走之谓也”。[3]卷一21

在注解“少则能逃之”时,分别引用了曹操、杜预、陈皞、贾林的注解,在注解“夫将者,国之辅也,辅周则国必强,辅隙则国必弱”时,分别引用何氏、曹操、杜牧、梅尧臣的注解,这样的例子在《孙子直解》中比比皆是。

2.并未指明出处,而是借用“一说”的方式以“并存之”。如在注解完“天地孰得”之后,张居正引一说法“并存之”:

一说国无灾变,福星所守,是谓得天;居国上流,形势险固,是谓得地。[3]卷一5

在注解“此兵家之胜,不可先传也”,在“不可预先传授”这一理解之外,又引一说法“并存之”:

一说乃兵家取胜之诀,最宜隐密,不可事先泄其谋,传于敌间则敌知备,或以情应我而反袭我之无备也。[3]卷一14

在注解“其用战也,胜久则顿兵挫锐,攻城则力屈”后,引另外两种说法“并存之”:

一说以胜久作句,言即胜而久,亦不利也,攻人之城久而不下,其力必至于困屈。一说屈对伸看,盖兵宜伐谋、野战,攻城则敌处其逸而我处其劳,故我屈而彼伸也。[3]卷一16

在注解“故善战者求之于势,不责之于人,故能择人而任势”时,也引用了一种说法:

一说求之于势者,乘险速进,使敌不测;不责于人者,谓战得其势,则怯者亦勇,不责备于人力也。择人者,言凡人皆得各尽其长,任势者言任势为战,非择人以任势也。[3]卷一12

3.对他人观点进行评价。张居正在汇集众说的基础上,有时会对这些观点进行评价,并提出自己的看法。

在注解“法者,曲制、官道、主用也”时,针对张贲和杜牧的注解,张居正说:“其说虽未必合乎孙子之意,要亦不失为行兵之助,故并存之”。

在注解“地生度”时,对“地”的解释,引用了另外一种说法:

一说地字应虚看,即易地则皆然之。地不专之地形言,而地形亦在其内。[3]卷二5

并提出了自己的观点:

此正是军形最紧关处,若徒解以安营布阵及兵食等,为言失其旨矣。[3]卷二5

第六,独抒己见

这部分内容是最能体现出张居正军事思想的部分,张居正对军事和边防问题十分关注,在《论时政疏》和《陈六事疏》中,均将“整饬武备”作为重要内容,在增订《孙子直解》时,不时会借注解来阐发自己的政治主张和军事策略:

在注解“道者,令民与上同意也”时,张居正强调对“令”字“当重看”,且指出“道亦有王伯之异”:

令字当重看,盖与上同意,共生死不畏危者虽在民,而令之之权则操自上也,正与后主孰有道句互相发明,读者宜细心详览。盖道亦有王伯之异,如节用而爱人,使民以时,民之所好好之,民之所恶恶之。省刑罚,薄税敛,谨庠序之教,申之以孝悌之义,此王道也;王者之民,同心同德,尊君亲上,如子弟之卫父兄,手足之捍头目,与之生死何异之有?如仁言以入民心,私惠以悦民意,厚战士之家,急有功之赏,哀死而问伤,同甘而分苦,此伯道也……孙子之所谓道,盖兼王伯而言也。[3]卷二2-3

在《作战》篇篇尾,张居正对《作战篇》进行了总结,并提出了自己的看法——“久师之无善策”:

孙子始终言不利于久,此所以为深知兵者也。夫远输艰难,因粮于敌,一不得已也;士不用命,姑行激劝,二不得已也;车破马毙,因人兵卒,三不得已也。是皆久师所致。故孙子断之如此。倘或我欲因粮而敌人先清其野,则何所掠乎?我欲必战,敌人高垒,虽激赏何能为乎?且得人之卒,必如光武以义兵而临盗贼,料人本无为恶之心,故能抚而用之,若敌国之卒,安得保其无变乎?足见久师之无善策也明矣。[3]卷一22

张居正对孙子的“无恃其不来,恃吾有以待之”极为推崇,并将其运用到了防御北部俺答等侵扰的边防战略之中,取得了良好的成效:

盖怯防勇战,用兵之道也。必斥候常谨,堡栅常固,行阵常整,法度常申,器械常利,车马常调。视未战如将战,视既战如未战。不以敌去而悔惧,有佯退之理,不以胜敌而骄惧,有必报之心……虽经年积月之后,无异于始集之时。虽暴雨严霜之夜,无间于风高马嘶之辰。一心周旋乎万里之外,鉴戒不离于几席之前。如此常有所恃,万无可攻。仓促意外之变,何为而起也。苟无自问之本,而偷或然之安。则虽极其思虑之精,亦无益于我也。此用兵之要语,学者其不可不永言耶。[3]卷二39-40

结论

概而言之,就目前掌握的材料,我们可以得出结论:

第一,张居正确曾增订过刘寅的《武经七书直解》,并为其撰序,这一增订是建立在刘寅直解的基础上的,而不是直接辑注《武经七书》。

第二,经张居正增订的《武经七书直解》单行本题为《武经直解》,流传下来的共计有五个版本,分别为明万历五年(1577)钱塘翁氏刊本、明崇祯十年(1637)翁洪业刻本、日本宽永二十年(1643)泽田庄龙卫门刊本、日本宽文辛丑年(1661)嵩山堂刊本、清光绪庚寅年(1890)春抄本。

第三,《武经直解开宗合参》是明末清初的汪淇将张居正的《武经直解》与黄献臣的《武经开宗》合参而成,内容基本不出张居正、黄献臣之言。后世流传的《鳌头七书》《(标题)武经七书直解》等均为其不同版本。因“合参本”将张居正的《武经直解》和黄献臣《武经开宗》的内容糅合在了一起,难以区分,因此,就研究张居正的军事思想而言,“增订本”显然比“合参本”更为合适。

张居正对《孙子直解》的增订比较全面,既有常识性知识介绍、篇题解析,又有阐幽发微,独抒己见之处,详细阐发及自己的独到观点,增订的内容轻重分布比例不同,总体上呈现出前多后少的特点,对于其关注的重点问题如不战而屈人之兵、奇正、将领的培养、反间等问题,增订内容较多,列举的事例丰富,阐述的较为系统。总体来说,张居正增订《孙子直解》的学术价值在于:

第一,具有重要的文献资料价值。在《孙子直解》中,张居正汇集了前人大量的注解,魏武帝、孟氏、李筌、贾林、杜佑、杜牧、陈皞、梅尧臣、王皙、何氏与张预十一家外,还引用了张贲、郑友贤、萧吉、陆希声、曾皎等人的注解,有些注家对《孙子兵法》的注解已经佚失,如隋代的《萧吉注孙子》(《通志·艺文略》始见著录,一卷,佚)但在《孙子直解》中保留了部分萧吉对孙子的注解。此外,因是对刘寅的《武经七书直解》进行增订,因此,张居正的《武经直解》对保留刘寅的《武经七书直解》也有重要意义。

第二,张居正对《孙子兵法》的篇章次序比较关注,对每一篇的排序原因基本上都有论述。如关于《谋攻》《军形》《兵势》《虚实》的排列次序,张居正说:“孙子以此篇次于《谋攻》之后,何也?盖谋攻而不可得,必主用兵。用兵之道,形与势最为首务,故以《军形》次《谋攻》,而《兵势》次《军形》。军形之义,专以自固立言,若以诈形反示敌人而误之者,则诡谲之计,虚实以后之事,故至《虚实》篇而后发之,此亦序次之所在也。”[3]卷二1-2这些论述对理清《孙子兵法》各章的逻辑关系,从总体上把握孙子的军事思想具有重要意义。

第三,张居正对《孙子兵法》的有些注解颇有新意,如其对“王伯之道”之异的辨析,从反面对“久师无善策”的论述,将七计概括为“强、练、明”,并指出“并非五事之外别有七计”。指出“用间”“实难”“盖人之忠邪难辨也,才之可用难得也,言之虚实难察也,事之有无难察也。故用间为下策。”[3]卷三41这些观点均能成一家之言,让人耳目一新,很有启发性。

第四,张居正对《孙子兵法》的重点语句和重点问题阐述的十分系统,并运用大量事例来佐证,对后人参悟《孙子兵法》的精髓颇有裨益。如其对“不战而屈人之兵”的注解,不但系统陈述了“不战而屈人之兵”的具体策略,如陈利害以晓之、布恩信以结之、明大义以慑之、扬威声以夺之、用辩士以下之……以夷狄而攻夷狄,以贼盗而擒贼盗等,接下来,又分别以战例来佐证。如其对“虚实”的论述,以“医者视病投药”为喻,阐明“虚实”之义。在注解“计利以听,乃为之势,以佐其外”时,张居正对三者进行了区分,而且强调必须三者兼备,才能言战等。

正是鉴于张居正增订的《武经直解》独特的学术价值,汪淇才会将其与黄献臣的《武经开宗》进行“合参”,著成《武经直解开宗合参》,作为武举考试的教材,并广泛流传。