齐长城布局和建置的考古学研究

2018-08-22王泽冰张子晓

张 溯,王泽冰,张子晓

(1.山东省文物考古研究院,山东 济南 250012;2.山东省水下考古研究中心,山东 济南 250014;3.临沂市沂州文物考古研究所,山东 临沂 276000)

齐长城是东周时期的齐国修筑的大型军事防御工程,是山东境内规模最大的建筑遗迹。它西连济水,北连渤海,东跨泰沂山系以至黄海,将渤海(古称北海)、黄河(古济水)、黄海(古东海)串联到一起。齐长城始建于齐宣公15年(公元前441年)[1],其后威王、宣王、湣王时期逐渐加筑完成。公元前221年,秦灭齐之后,齐长城被破坏和废弃,延用了二百余年的时间。到晚期尤其是清代时,齐长城的部分段落仍作为军事防御工事被加以利用。

1977年,齐长城被列为山东省第一批重点文物保护单位,2001年被评为全国重点文物保护单位。齐长城的兴废与齐国历史及东周时列国关系息息相关,因此历来受学界的关注。本文以考古调查为基础,结合文献和出土文物对齐长城的布局和建置进行分析和研究。

一、齐长城的调查与研究简史

齐长城的调查与研究工作自上世纪50年代开始。20世纪50年代,山东省文管会的王献唐先生曾对长清、博山、临朐、沂水等地的长城作过调查,著有《山东周代的齐国长城》一文[2]。

1979年,张维华先生出版《中国长城建置考(上编)》一书,该书对中国周代长城进行了系统论述,首篇即为《齐长城》,用文献资料对齐长城的行经道里建置年代进行了系统的考证[3]。

80年代,结合文物普查和四有档案的建立,长城沿线县、市、区的文物管理部门普遍对辖区内长城进行普查,并建立了文保档案。

1991年,山东省文物考古研究所对长清、章丘、莱芜、临朐、沂水、安丘、莒县、五莲、胶南、黄岛等地的部分长城进行了调查。调查队由罗勋章、王会田、张忠、张子晓、齐炳学组成,历时26天。长城沿线的文物干部参加了所在地的长城勘察并提供了勘察资料。这是由我省文物部门第一次对齐长城的全线调查,从而使文献和田野资料相互印证,罗勋章先生著有《齐长城考略》一文[4]。

1996年至1997年,泰安市路宗元等五位退休老人组成的齐长城考察队首次对长城全线进行徒步测绘考察,并著有《齐长城》一书,为齐长城的调查和研究提供了详细的资料[5]。

2008年至2009年,山东省文物局组织山东省齐长城资源调查工作队,对齐长城进行了全面的调查测绘,并对调查资料进行了整理和编写。这是第一次由文物部门组织的全线系统调查,基本理清了齐长城泰沂山段的长度、路线、建筑方式、保存状况。

此外还有许多学者对齐长城的年代、功能和布局进行了研究。如2000年张华松先生著《齐文化与齐长城》一书[6],任相宏先生著有《齐长城源头建置考》[7],王永波先生的《齐长城的人字形布局与建制年代》[8],国光红先生的《齐长城肇建原因再探》[9],罗恭先生的《从清华简〈系年〉看齐长城的修建》[10],陈民镇先生的《齐长城新研——从清华简〈系年〉看齐长城的若干问题》[11],拙作《试论齐长城源头及相关问题》[12]、《清华简〈系年〉与齐长城考》[1]等。

二、齐长城的布局

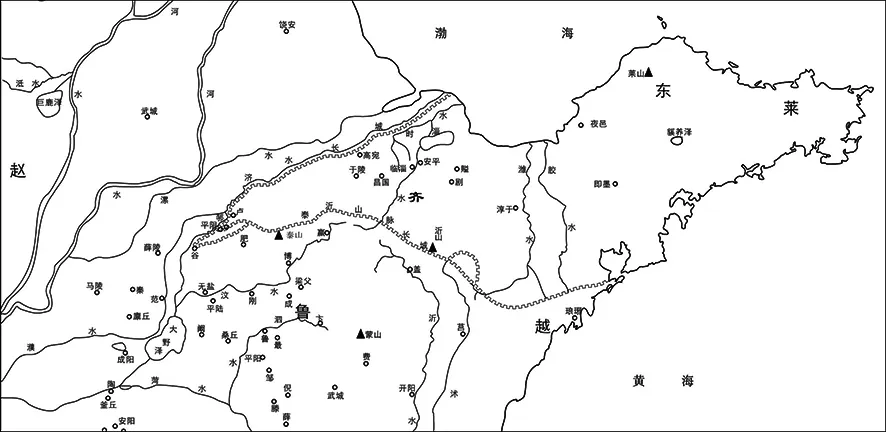

齐长城的主体分为两段,分别为济水段和泰沂山段,分别位于齐国的西边境和南边境,构成统一的防御体系,护卫齐国腹地。济水段沿济水所修筑,其南端点始于谷城,位于济南市平阴县东阿镇,沿济水东北行,终点至于渤海[1]。泰沂山段长城西以平阴故城西南为起点,城址位于济南长清区孝里镇大街村,沿泰山余脉东行,跨泰沂山系,至黄岛于家河村入海。两条线路使用不同的建筑方式,济水段长城主要以土筑。泰沂山段主要以石筑为主,并有土筑、土石混筑、山险等多种建筑方式。(图一)

图一 齐长城布局示意图

(一) 济水段

对济水段长城的认识主要来自文献,这是因为黄河夺济入海之后,历朝历代均修筑河堤,规模越来越大,直至现代,这使周代的长城难以保存、确认和寻找。此外,济水段长城也少见于文献记载,并且长期以来这些文献没有被正确释读,以至于隐而不显。直至清华大学藏战国竹简《系年》中记载的齐长城史料被正确释读后,才有了清楚的认识。

《清华简·系年》中说:“晋敬公立十又一年,赵桓子会[诸]侯之大夫,以与越令尹宋盟于,遂以伐齐,齐人焉始为长城于济,自南山属之北海。”“为长城于济”指沿济水修筑长城,南山指泰山,北海指渤海。由于这条文献的出土,使《史记》《左传》《竹书纪年》中对齐长城的记载得到了正确的解读。

《史记·楚世家》中记载射者对楚襄王曰:“若王之于弋诚好而不厌,则出宝弓,碆新缴,射噣鸟于东海,还盖长城以为防,朝射东莒,夕发浿丘,夜加即墨,顾据午道,则长城之东收而太山之北举矣。”长城之东、泰山之北正是齐国的疆域,此处的长城指济水段长城。《史记·赵世家》张守节《正义》引《太山郡记》云:“太山西北有长城,缘河径太山千余里,琅玡台入海。”“缘河”指沿河水,又位于泰山西北,指济水段长城,“径太山”指泰沂山段长城,琅琊台为琅琊之误。

济水为古四渎之一,《尔雅·释水》:“江、河、淮、济为四渎。四渎者,发源注海者也。”济水古名沇水,发源于今河南省济源市王屋山,流经河南、山东入渤海,现今黄河下游大约是原济水故道。济水发源于河南省济源市,由菏泽入山东,西北流入渤海,流经菏泽、济宁、泰安、聊城、德州、济南、滨州、淄博、东营9 个地市。齐国修筑的济防长城,经济南、德州、滨州、淄博、东营5 个地市入海,长约300余公里。

(二)泰沂山段

泰沂山段长城经过齐长城调查队较为详细的调查和测绘,对其线路、建筑方式、保存状态都有比较明确清楚的认识。这段长城西接济水(今黄河),跨泰山、鲁山、沂山、五莲山、小珠山等主要山系,翻越大小山头1500余座,东至黄岛市区于家河入海,跨长清、肥城、岱岳、泰安、历城、章丘、莱芜、博山、淄川、沂源、临朐、沂水、安丘、莒县、诸城、五莲、胶南、黄岛十八个县(市、区)。

泰沂山段齐长城的西端点位于大街村南102省道西侧的洼地,由西端点往东,地表仍可见城墙遗迹。西端点之西为孝里洼,《左传·襄公十八年》晋伐齐,齐灵公“堑防门而守之广里”。京相璠曰:“平阴城南有长城,东至海,西至济,河道所由名防门,去平阴三里,齐侯堑防门,即此也。其水引济,故渎尚存。”[13]1037孝里洼当即齐灵公所挖壕沟处,至晋代还可以看到,这条壕沟连接济水。该地以平阴城作为关卡设置防御,平阴城东南侧有高大宽广的城墙,至今尚存。跨过102省道往东,长城墙体逐渐增高,平阴城东山上的长城以石筑,一直顺山势往东延伸,至泰山西麓的钉头崖处为止。

泰沂山段长城经过两次比较准确的测量,约为625 公里,加上济水段长城齐长城总长度应在900 余公里。

济水是中原通往齐国最重要的交通线,《左传》、《史记》、《系年》、羌钟铭等文献记载晋、宋、鲁、卫等国进攻齐国多次由这条路线进入鲁北。济水段长城和泰沂山段长城于两个地点相连接,分别是谷城和平阴城[13]1037。该处为复线,并以城代关,是齐国重点防守的地区之一。两段长城往东修至长清三岔沟合为一条。

三、齐长城的建筑形制

齐长城的构成以墙体为主,并与城址、关隘、烽燧、塞堡等组成统一的防御工程。

齐长城沿线上的城址主要有谷城、平阴城、城子、安陵邑,分别位于济南平阴县东阿镇、济南长清区大街村、淄博市淄川区城子村、青岛市黄岛区于家河村附近。

(一)长城墙体的类型

齐长城墙体的修筑具有因地制宜的特点,建筑方式和所用的材料均为就地取材,因山川地形而定。长城墙体主要有石砌墙体、土筑墙体、土石混筑墙体、山险墙四种类型。

1.石墙

石筑墙体主要发现于长清段、章丘─莱芜段、博山─淄川段、沂源段等处。按照结构的不同,石墙可分为单边墙和双边墙两种,这是根据地形所进行的选择。

(1)单边墙

单边墙主要见于较缓的山脊上。外侧削直砌墙,内侧为缓坡。这种形制的墙体主要见于章丘段,如章丘疙瘩岭段即这种结构,在齐长城沿线上保存也最好。这是因为这一带的山岭外侧较陡,内侧较缓,因此采用单边起墙的方式进行防御,可以节省许多劳力。(图二)

图二 章丘疙瘩岭段单边墙(由西南往东北拍摄)

(2)双边墙

双边墙以石块垒砌,两侧起墙,是最常见的长城墙体。长清段、博山段、淄川段等地都有发现,且局部段落保存较好。这种墙体与后世的长城建筑形制相同。(图三)

图三 长清段长城墙体(由东往西拍摄)

2.土筑墙

土筑墙体为砂土层层夯筑,以济水段为主,此外泰沂山段也有部分地区使用土筑墙,如泰沂山段的东端平阴城段,西端如诸城段和于家河段等。土筑墙体以黄褐粉砂土层层夯打而成,与城墙的建筑方式相同。(图四)

图四 诸城段土筑墙(由西南往东北拍摄)

3.土石混筑

土石混筑墙体主要分布于泰沂山东部丘陵地区。因这些地区多为丘陵,地表无较纯净的砂土可用,地表的土均土石混合,因此将土石混筑到一起,层层夯打而成。这种墙体以胶南段为主。(图五)

图五 胶南段长城墙体(由东北往西南拍摄)

4.山险墙

山险墙以陡峭的山险代墙,没有修筑墙体,如章丘—莱芜段(主要是东部)、泰山段、博山段部分地区和沂源段的大部分。据调查资料,大约有130公里为以山险代墙,并没有修筑墙体。长清段石筑墙体东修至钉头崖,往西为山险墙,以泰山作防御屏障。(图六)据民间传说,负责筑长城的将领把长城修到这时后再也无法往上修筑,因此被处决,并将其头钉于崖上,故名钉头崖[5]354。虽然只是个民间传说,但从侧面可知钉头崖之东确实没有修筑墙体,这与我们的调查结果正相符合。(图七)

图六 博山段山险墙(由西南往东北拍摄)

图七 济南市长清区钉头崖处的石墙和山险(由东往西拍摄)

(二)附属设施

除长城墙体之外,齐长城的附属设置主要有关隘、烽燧、壕堑、军营等。

1.关隘

关隘是长城线路上于交通要道处设置的出入关防。济水上的关口在文献中一般称作石门。《水经注·济水》引《地理志》曰:

县有济水祠,王莽之谷城亭也。水有石门,以石为之,故济水之门也。《春秋·隐公三年》,齐、郑会于石门,郑车偾济,即于此也。京相璠曰:石门,齐地。今济北卢县故城西南六十里,有故石门,去水三百步,盖水渎流移,故侧岸也[14]208。

《水经注疏》熊会贞注曰:“下引京说卢县故城西南有石门。”又“在今平阴县北,长清县西南,圮于河。《左传》杜《注》,或曰济北卢县故城西南,济水之门。《释例》齐地内作卢县故城西南,济水以石为门。”[15]735文献中记载的石门,当为济水堤防上所留的出入口,亦作为济水段长城上的关口。

经调查发现泰沂山段齐长城关隘有10余处,包括北门关、锦阳关、天门关、东门关、黄石关、风门道关、穆陵关等,大多数关隘遗迹无存。据文献记载,长清防门、沂水穆陵关、左关等应为东周修建,部分关隘时代待定。现保存较好的青石关关门系清代重建。

在这些关隘中有4处可以确定为以城代关,分别是句俞之门(谷城)、平阴城、城子和左关(安陵)。

句俞之门。句俞之门是济水段齐长城的第一道关口。清华简《系年·第二十章》记载:“晋幽公立四年,赵狗率师与越公朱句伐齐,晋师长城句俞之门。”原整理者认为“句俞之门”应读为“句瀆之门”,“句俞之门”可能与“句瀆之丘”相关[16] 186-188。《左传·桓公十二年》有“句瀆之丘”,杜预注曰:“句瀆之丘即谷丘也。”杨伯峻先生于“句瀆之丘”下注云:“句瀆之丘即穀丘,急读为穀,缓读之为句瀆。”[13]134则“句瀆之门”即“谷之门”。谷是齐国西南境的城邑。《春秋》僖公二十六年经:“公以楚师伐齐,取谷。”《左传·文公十七年》:“齐侯伐我北鄙,襄仲请盟。六月,盟于谷。……襄仲如齐,拜谷之盟。”《左传·昭公十一年》:“齐桓公城谷而寘管仲焉,至于今赖之。”清华简《系年·第七章》第四十一简:“楚成王率诸侯以围宋伐齐,戍谷。”谷丘位于今山东省东阿县南东阿镇。东阿镇属平阴,位于平阴故城(今济南长清区孝里镇大街村)西南。

平阴城。平阴城位于泰沂山段长城西端,即今济南长清区孝里镇大街村。该城西临济防,又位于泰沂山段齐长城的起点,城墙与齐长城连为一体。平阴城位于济南长清大街遗址,2005年,山东省文物考古研究所对大街遗址进行过勘探、发掘。经过勘探可知,整个遗址呈条带状南北延伸,长约2100米、宽约300米,面积约54万平方米。由南向北文化遗存分布有渐晚的趋势,其中大街村西南部以商周时期的堆积为主,大街村西北部主要是东周时期的遗存,还有较多的宋元及隋唐时期的遗迹,而最北部,即四街村西北,主要为战国、汉及唐宋时期的墓地①山东省文物考古研究所2005年勘探发掘资料。。(图八)

图八 从陡岭上远望平阴城和齐长城 (由西往东拍摄)

南天门。南天门位于济南市历城区上藕池村南,坐标为东经117°16′05.40″,北纬36°27′02.70″,海拔828米。地处历城西营镇和泰安下港乡交界处,关口两侧为海拔830余米的山峰。从地形上分析,此处位于山上不应有关,原关址应该位于山峰两侧,山上保存有齐长城坍塌痕迹和后来所修建的部分石墙。该地区水系发达,《水经注》济水注:“济水又东北,右会玉水。水导源太山朗公谷,旧名琨瑞溪。有沙门竺僧朗,少事佛图澄,硕学渊通,尤明气纬,隐于此谷,因谓之朗公谷。……水亦谓之琨瑞水也。其水西北流,径玉符山,又曰玉水。”[15]742-743玉符山就在卧虎山附近,玉水今名玉符河。玉符河是济南泉水的主要来源地,并被截流形成锦秀川水库和卧虎山水库,两者是现今济南主要饮用水供应地。此处三川会合,顺玉符河谷地西北行,可直达历下,东南行可到达鲁和莱,沿谷地东行顺着今省道327可至垛庄,又沿省道324北上可达章丘东平陵城。

天门关。天门关位于章丘市南麦腰村南,坐标东经117°22′56.20″,北纬36°26′13.30″,海拔615米。关口遗迹不存,关南有村名为“后关”。现有章丘通莱芜的公路由此经过,两侧石砌长城墙体痕迹隐约可见。

北门关。北门关位于章丘市桥子村南,坐标为东经117°27′26.30″,北纬36°28′13.40″,高程438米。关口正处于章丘垛庄乡和莱芜鹿野乡的交界线上,现有327省道穿过关口处。关口遗迹已不存,文物部分于此立有“齐长城遗址北门关”保护碑。关口两侧为500余米的山峰,关东山顶较平坦,有山寨(或为兵营)遗址。两侧石砌长城残存部分墙体,以片状砂岩干垒而成。

锦阳关。锦阳关位于章丘市文祖镇三槐树村南,坐标东经117°31′22.30″,北纬36°30′18.10″,海拔323米。锦阳关又称通齐关,正处于章丘、莱芜的分界线上,此关位于平陵城与齐都临淄之间,战略位置非常重要,为齐国南境的名关要隘。现存长城墙体及关口为晚清时抵御捻军在齐长城原址上所筑。清代关楼楼阁内祀关帝,下为通关拱门,高约6米,宽4米,进深8米,与两侧长城相连,关门上方有一块长2.5米,宽0.5米的青石匾额,镌刻“锦阳关”三个字。原关楼于1938年毁于日寇战火,今存新建关楼。关口两侧清代长城保存较好,高3至6米,宽2米,上有垛口、瞭望孔。关西山顶有烽燧遗址,地名为“烟火台”。(图九)

图九 锦阳关(由西往东拍摄)

(现存长城墙体为清代所建,并有近代所建的关楼位于关口处。)

东关。东关位于莱芜市鲁地村北,坐标东经117°32′20.00″,北纬36°30′38.80″,海拔359米。东关又称鲁地便门,为条石砌筑拱形门,门洞高2.5米,宽2米,进深3.3米。东关东距锦阳关约2公里,应是方便两地百姓交通而留的关门。东关与锦阳关由清代所修建的长城连为一体,是锦阳关的一部分,与锦阳关构成统一的防御体系。(图一O)

图一O 东关(由东南往西北拍摄)

黄石关。黄石关位于章丘市阎家峪乡三台村南,关南为莱芜市茶叶口乡上王庄,坐标东经117°41′23.48″,北纬36°31′09.67″,海拔378米。关口位于两山之间的谷地,四赋峪与猴子崖之间。该处长城由西至东,山势急降三百余米,地势极为险峻。关口西为黄石崖,崖上有烽燧遗址,崖下有沙河自北向南流过,此河由章丘东南闫家峪乡起源南下,穿过章丘与莱芜交界,最终流入雪野湖。黄石关处依河形成一条南北要道,现有章丘通往莱芜的公路从关口处穿过。黄石关原关隘遗迹已被破坏无存。(图一一)

图一一 黄石关(由西南往东北拍摄)(左侧的黄石崖上还保存有烽燧遗迹)

风门道关。风门道关位于博山区夹山村南,坐标东经117°45′19.80″,北纬36°31′03.20″,高程756米。关口遗迹不存,现有齐长城遗址风门道关保护碑立于关口处。风门道关两侧长城为西北东南走向,行经山峰海拔均在800米左右。关口两侧还保存有部分石砌墙体,保存较好的墙高1.6米~2.3米,宽约1.2米。关口长城往东南行至双堆山,再往南至北大岭悬崖。

青石关。青石关位于莱芜市莱城区和庄乡青石关村,坐标为东经117°49′07.50″,北纬36°26′16.20″,高程411米。关口位于山峦夹峙的峡谷之中,是齐国的南大门,自古有“直淄之门,当南之冲,为出兵索跨”之称。北、东、西三面与博山搭界。原关口遗迹已经不存,现存城堡原有南、西、北三个门,与东西两侧的墙体连为一体,形如“瓮城”。北门洞用长条青石砌成,洞口高4米,宽2.56米,进深8.7米,洞顶原有玄帝阁,后被毁,现尚存柱石。西门现存几米长的炮台墙,南门不存,但是地上还可以见到用青石铺成的石板路,“青石关”匾额仍然可见。青石关原有南北穿越城堡的通衢,又称九省直道,北门外道称瓮口道,为通往博山的关沟。沟道上有人工凿刻的攀登石阶,中间辙痕最深处达15-20厘米。(图一二)

图一二 青石关(由南往北拍摄)(现存关楼为清代所建,曾国藩曾于此镇压捻军。)

城子。城子位于淄博市淄川区口头乡城子村,坐标东经118°04′02.40″,北纬36°27′24.50″,高程307米。村子原名古城,两侧为海拔700余米的山峰,山峰对峙,巍峨险峻。淄河由南向北,在城子村处呈“S”形大拐弯,将其环绕其中。城子三面临水,成为齐长城上最为险要的关口。该处原有城址和扼守淄河的关口,现已无存,其西侧为山险,东侧还保存有石墙和兵营遗址。(图一三)

图一三 城子(由西往东拍摄)

关于城子村,《水经注》中有记载:“(淄水)东北流迳莱芜谷,屈而西北流,迳其县故城南。《从征记》曰:城在莱芜谷,当路阻绝,两山间道由南北门。汉末,有范史云为莱芜令,言莱芜在齐,非鲁所得引。旧说云:齐灵公灭莱,莱民播流此谷,邑落荒芜,故曰莱芜。《禹贡》所谓莱夷也。”[14]621杨守敬按:“汉县属泰山郡,后汉、魏、晋因,后废。《地形志》,牟县贝丘并有莱芜城。盖当二县之交,在今博山县东五十里,名城子庄。”[15]742-743汉代莱芜县在今淄川区淄河镇城子村。《春秋·定公十年》:“夏,公会齐侯于夹谷。”对于夹谷的地望,各家主张不同。顾炎武《日知录》认为,夹谷在莱芜县南三十里,也就是现在的莱芜谷。那么夹谷之会的地点应该就在城子村以南的三十里处。莱芜故城和夹谷之会的位置正好处在淄河谷地,是南北交通的要冲。熊会贞说:“《一统志》,长峪在青州府城西南,志名马陉,亦曰弇中谷,亦名莱芜谷。《府志》,自临淄西南至古莱芜有长峪,界两山间,踰二百里,中通淄河。”贯穿南北的这条道路又称长峪道。《左传·成公二年》载鞌之战时的“晋师从齐师,入自丘舆,击马陉”,概指此处。《左传·襄公二十五年》也有记载:“闾丘婴以帷缚其妻而载之,与申鲜虞乘而出……行及弇中,将舍。婴曰:‘崔、庆其追我!’鲜虞曰:‘一与一,谁能惧我?’遂舍,枕辔而寝,食马而食,驾而行,出弇中,谓婴曰:‘速驱之!崔、庆之众,不可当也’。遂来奔。”《博山县志》载:“长裕(峪)一道,自莱芜达临淄,两山旁夹,淄水内流,长一百五十里。”又:“长裕道在县东六十里,《左传》之弇中是也。鱼盐负贩,经此为多,山道往来,实为险要。” 长峪道在古代“北通青州、武定府,南接沂州、泰安府”,是南北交通的一条齐鲁大道,“古代的盐贩子用牲口贩盐,往返于青州博山一线,就是走的这条道路”[17]。

城子扼守长峪道,这条古道经过淄河谷地(也就是莱芜谷)、艾陵,沿汶水而下,过嬴、博可以达阳关,是齐鲁大道中的一条[18]。顺淄河北上50公里即可达齐都临淄,因此该处的战略地位非常重要。据称村北两个村庄“南镇后村”“北镇后村”因齐国驻兵于此而得名。现城子村东山头仍可见长城石砌墙体,村中原有土筑墙体,高近3米,后来建村拆除,并出土过剑、镞等兵器,今地表仍可见较多战国陶片、砖瓦等遗物。

穆陵关。穆陵关位于沂水县马站镇和临朐县大关乡的交界处,坐标为东经118°42′32.20″,北纬36°08′51.80″,海拔319米。因位于大岘山垭口处,又名大岘关,当地称作“关顶”。《齐乘》大岘山条:“大岘山即穆陵关也。沂山东南曰大弁山。大弁,今人讹作大屏,字相类而误。唐沈亚之沂水杂记又讹作太平山,因顶平八九十里,故云。当从水经作大弁者是。大弁东南,即大岘也,其山峻狭,仅容一轨,故为齐南天险。刘裕伐南燕,兵过大岘,指天而喜曰:虏已入吾掌中!即此山也。山北数里有裕祭天五坛。”[19] 16今有227省道穿越此处。

周初已有穆陵之名,《左传·僖公四年》管仲曰:“昔召康公命我先君大公曰:‘五侯九伯,女实征之,以夹辅周室。’赐我先君履,东至于海,西至于河,南至于穆陵,北至于无棣。”穆陵关为齐南天险,扼守汶、沭河之间的要道,作为齐国的南大门,位置非常重要。为加强防御,齐国在此建有两道长城,从而形成了重关。穆陵关往北,约5公里处,有大关。穆陵关和大关,一前一后,链锁重山,形成“齐南天险”。从调查的情况分析,北侧长城早于南侧长城。可能修筑此段长城时齐国的势力还没有到达穆陵一带,后来随着疆土的扩张,复在穆陵修建长城建置关隘。

大关。大关位于穆陵关北约5公里处,即《齐乘》大岘山条中“沂山东南曰大弁山”处,今又称太平山。此处有大关镇、大官(关)庄、小官(关)庄、大关水库、大关河等地名。太平山东西两侧均有长城,作为穆陵关的北线,此段长城墙体先于穆陵关段,是以大关的建置应早于穆陵关。大关建置位于汶水的上游,扼守通青州的要道。

黄草关。黄草关位于五莲县松柏镇前长城岭村北,坐标东经35°46′40.10″,北纬119°18′10.10″,海拔148米。黄草关因关隘两侧黄草茂密而得名。《诸城县志》载:“自喜鹊岭北折,历矾石、高朵二山,入县境为黄草关。关在县西南七十里,岭势峻隘,多黄倍草故名。”关隘地处马耳山与喜鹊岭之间,关口处有潍河支脉经过,现有长城岭水库于此。关口两侧有烽燧遗址,山上还保存有部分墙体,底宽5米左右,高2米左右,墙体坍塌成土隆状。相传战国时候,孙膑在此地打败袁达、李睦、独孤臣。天书顶西侧,有据传为孙膑读书处的“孙膑书院”。

城顶关。城顶关位于安丘任家旺村东城顶山上。城顶山海拔400余米,呈南北向,山顶较平坦,尚保存有宽十余米的长城墙体。据称山顶原有城门,后被拆除,遗迹无存。

西峰关。西峰关位于胶南小珠山西峰与大黑润山之间,关口坐标东经120°04′83″,北纬35°58′21.98″,海拔237米。两侧新建有长城和关隘,但在南侧还保存有400余米的原墙体,底宽6米,高约1.8米。关口南侧为山涧,北侧地势较缓和,顺山路可达黄岛开发区。

左关。左关不见于史书记载。咸丰七年(公元1587年),胶南市灵山卫古城旁出土著名的“齐量三器”——“子禾子釜”“陈纯釜”“左关和”,人们始知左关之名。陈纯釜外壁上有铭文34字,提到“安陵”“左关”两个地名。对于左关的位置学者多有推断,或认为位于瞅侯山与徐山之间[6],或认为在徐山[20]。徐山原有两座宽1米左右的门洞,当地称东门、西门,有道路过关可通南北,后来两门被毁。这两座门应该是晚期所修建,并不是原齐长城的关门。由齐长城从瞅侯山往东至入海处,也就2公里多的距离,左关在徐山附近当是无疑的。

自齐灵公灭莱,把疆土东扩到大海,吴、越、楚先后北上,齐国东部的防御就变得越来越重要。因此齐国修建安陵城,筑长城,设置左关。通过齐量三器的铭文可知,安陵城负责管理左关,同时监控海防。左关不但是齐长城上一处重要的关口,同时也是东部沿海一条重要的交通要道、滨海走廊,由此南下可达吴、越和楚。现在环绕胶州湾的公路均通过此处。

2.壕堑

济水段长城修筑于济水的内侧,即齐国所在的东南侧,因此属于以济水为濠。沿河修筑长城这种建置方式是东周时期列国筑长城的一大规律。因为河边有堤防,稍加增筑即可,节省许多人力,既可用于障水,又可用于防御。《史记·魏世家》记载有惠王十九年(公元前381年)“筑长城,塞固阳”。此段长城南起于郑(陕西华阴),越渭水,沿洛河东岸的堤防北上,到固阳(今蒙古包头东)为止。沿河修筑长城也便于防守,外侧的河流自然成了长城的壕沟。齐国始筑长城正是利用了原来的济防,对其增修加固,并在关口的位置驻兵戍守,进而使原来障水的防兼具了防御的性质。《竹书纪年》记载“齐筑防以为长城”,正是说防与长城的这种关系。战国文献中多以“长城”“钜防”并称,也是由于山地长城与济防共同构成统一的防御体系。

此外,调查发现长清岚峪北一条东西向壕沟,沟宽二十余米,深十几米。壕沟地处山谷平地,方向也不同于山谷地带的自然冲沟。由于地势原因,自然冲沟绝大多数为南北向,而这条大沟为东西向。沟的东西与山脊上的石筑城体相连接。据当地村民介绍,壕沟的北侧在六、七十年代还保存有较高的土墙(图一四)。这条土墙当为齐长城的土筑墙体,土墙南侧大沟当为长城的壕沟。

图一四 长清岚峪北壕沟(由西往东拍摄)

3.烽燧

烽燧包括台状的烽火台和深坑式烽燧两种。

台状烽火台发现3处,平面多呈圆形或椭圆形,多为砂土夯筑,或外砌石墙内填土石。如万南烽燧,呈方形土台状,现存残高约6米,长、宽约15米,为黄色粉砂土夯筑。万南烽燧周边有东周时期的遗址。

深坑式烽燧共发现5处。建筑结构通常是在山顶挖出直径3~5米方形或圆形土坑,周边垒砌出略高于地面的石圈。

4.寨堡

通过系统调查,齐长城调查队于长城沿线的山顶上发现石砌寨堡27处。寨堡多用石块砌筑围墙和寨门,有的还保存有石砌房屋。这些遗存的年代及其与长城的关系有待进一步的研究。部分寨堡当与长城守卫有关,多数可能属于晚期的山寨。

结语

《战国策》 记载苏秦为赵合纵,说齐宣王曰:“齐南有太山,东有琅邪,西有清河,北有渤海,此所谓四塞之国也。”除齐国外,《战国策》中记载的四塞之国还有秦国,分别为东方和西方两大国。齐国的地理位置极为优越,而齐长城进一步加强了齐国的防御能力,其西至清河,北至渤海,南至泰山,东至琅琊,与齐太公封疆的区域正相符合。

经过田野调查和研究,齐长城绵延900余公里,是由墙体、城址、关隘、壕堑、烽燧、寨堡构成的统一的防御体系。经过2000余年的风雨,齐长城受到了较大的破坏,但仍有部分遗迹得以保存,尤其是崇山峻岭上的长城墙体保存较好。齐长城墙体有土筑、石筑、土石混筑、山险墙四种建筑形制,因地制宜的特点科学地节省了民力。齐长城的附属设施主要有关隘、壕堑、烽燧、寨堡,重要关隘以城代关,开创了后世长城建筑的基本建筑方式。