高校媒体形象传播策略研究

——基于南京农业大学2010—2014年外宣报道的内容分析

2018-08-15胡艳婷刘晓光

胡艳婷,刘晓光

(1. 厦门大学,福建 厦门 361005;2.南京农业大学,江苏 南京 210095)

社会对大学的认知,影响着现代大学制度建设进程中外部治理结构的构建。在2016年3月份召开的“两会”中,全国政协委员、华中科技大学校长丁烈云提出:“高校办学不在规模而在特色,为尽量避免千校一面,如出一辙,应形成专业特色鲜明的学校形象。”良好的形象在高校赢得社会的支持与肯定、吸引优秀人才和生源、毕业生就业等方面发挥重要作用,同时也是提升师生凝聚力、向心力和认同感的重要因素。目前国内高校对于媒体形象的重视程度普遍不够,仅在招生就业季加强对学校形象的宣传;个别高校在媒体形象塑造过程中出现策略失误,甚至造成重大危机。如何顺应时代发展潮流,合理选择传播策略,塑造良好的高校形象,正逐渐成为高等教育研究领域的一个重要课题。

高校媒体形象的建设是一个复杂工程,如果仅从某一方面或某一事件加以探讨,缺乏系统性和整体性。综合现有高校媒体形象相关研究,从理论层面来看,解释性、对策性的成果较多,缺乏对高校媒体形象的整体呈现;从研究方法层面来看,较多采用经验探讨的方式,数据分析较少,缺乏对“高校媒体形象”这一抽象概念的操作化解读。如何观察高校媒体形象?高校媒体形象传播应该采用哪些策略?本文将尝试对上述问题作出回应。本研究基于理论借鉴,构建高校媒体形象识别系统,利用内容分析法,以南京农业大学外宣报道为案例进行分析,使高校媒体形象得以量化呈现,针对高校在媒体形象建设方面存在的不足,结合高校媒体形象传播策略,提出相关对策建议。

一、核心概念与分析框架

(一)相关概念

1.高校媒体形象

高校媒体形象是指在一定时期和环境下,与高校发生联系的公众,包括非受众、受众、潜在受众,通过媒体报道所传达的信息,对高校及其日常行为所产生的各种印象、感情和认知评价的总和[1]。正如弗林特在《报纸的良知》中所言:“期望新闻事业能够完全反映全球事件或完美记录某个城市的所有事件是荒唐可笑的。”[2]高校媒体形象并不是对高校实际情况的镜像式再现。

2.高校媒体形象传播策略

传播是指社会信息的传递或者社会信息系统的运行,是以告知信息为目的的社会活动;传播策略是指可以实现信息传达的途径、方法、手段。高校媒体形象传播策略是指通过大众传媒实现高校信息全面传达的途径、方法和手段。

(二)理论基础

目前关于传播策略主要的研究内容主要包括:基于“5W”传播模式分析传播策略;从人际传播、组织传播、大众传播等不同的传播类型来研究传播策略;研究如何发挥大众传媒在高校形象传播中的作用等。本研究运用传播学原理,结合高校组织的特殊性,归纳总结出如下高校媒体形象传播策略。

1.准确定位是高校媒体形象传播的基本原则

沃尔特·李普曼(Walter Lippermann)在《舆论学》中提出了“拟态环境”(Pseudo-Environment)设想:“由于真正的环境总的来说太大、太复杂,变化得太快,难于直接去了解它,人类必须先把它设想为一个较简单的模式,我们才能掌握它”[3]。新闻报道能够将复杂的外在世界简化为个人“脑海中的图像”,即拟态环境。借助大众媒介的这一社会功能,高校可根据学校自身发展战略,在塑造媒体形象时确立明晰的定位,深化公众印象。根据诠释学的理论,任何一种认识与理解都离不开“前见”或“成见”,即“刻板印象”。高校在塑造媒体形象时,应重视宣传高校的创新发展,利用态度迁移,在公众原有态度的基础上引发新的态度,改变社会公众对高校形成的一些“刻板成见”[4]。高校媒体形象建设不仅要定位准确,还要不断注入新的元素,使高校形象鲜活起来。

2.系统推进是高校媒体形象传播的必要途径

高校形象建设工作涉及面广、工作量大,是一项需要内外合力的系统性工程。高校的领导者和决策者必须高度重视形象管理工作,通过战略建设,合理利用学校内、外部资源;同时,高校应积极培养多领域的综合性人才,形成专业的形象宣传管理机制,推动媒体形象建设的发展。

3.品牌塑造是高校媒体形象传播的重要方法

美国传播学家M.E.麦库姆斯和唐纳德·肖于1972年《大众传播的议程设置功能》提出了“议程设置”理论,“大众传播具有为受众设置议事日程的功能,媒介通过在新闻报道中加强报道,以及在信息传达活动中增加信息量等手法,实现赋予各种事件不同程度重要性,影响公众对其生活的世界里所发生的一些重要事件及其重要程度的看法”[5]。依据大众传播的议程设置功能,高校可在多元化的基础上对其特色和品牌进行重点反复宣传,塑造公众心目中品牌突出的高校形象。

4.多元化传播是高校媒体形象传播的有效手段

一方面,在传播途径上要注意多元化,根据分众理论,不同社会群体有不同的媒体使用习惯,需要与不同类型的媒体建立有效的沟通机制;另一方面,在传播内容上也要注意多元化,高校形象涉及学校各方面的信息,应从多维度、不同主题对学校的各种活动进行宣传,为塑造全面系统的高校媒体形象打下基础。

(三)分析框架

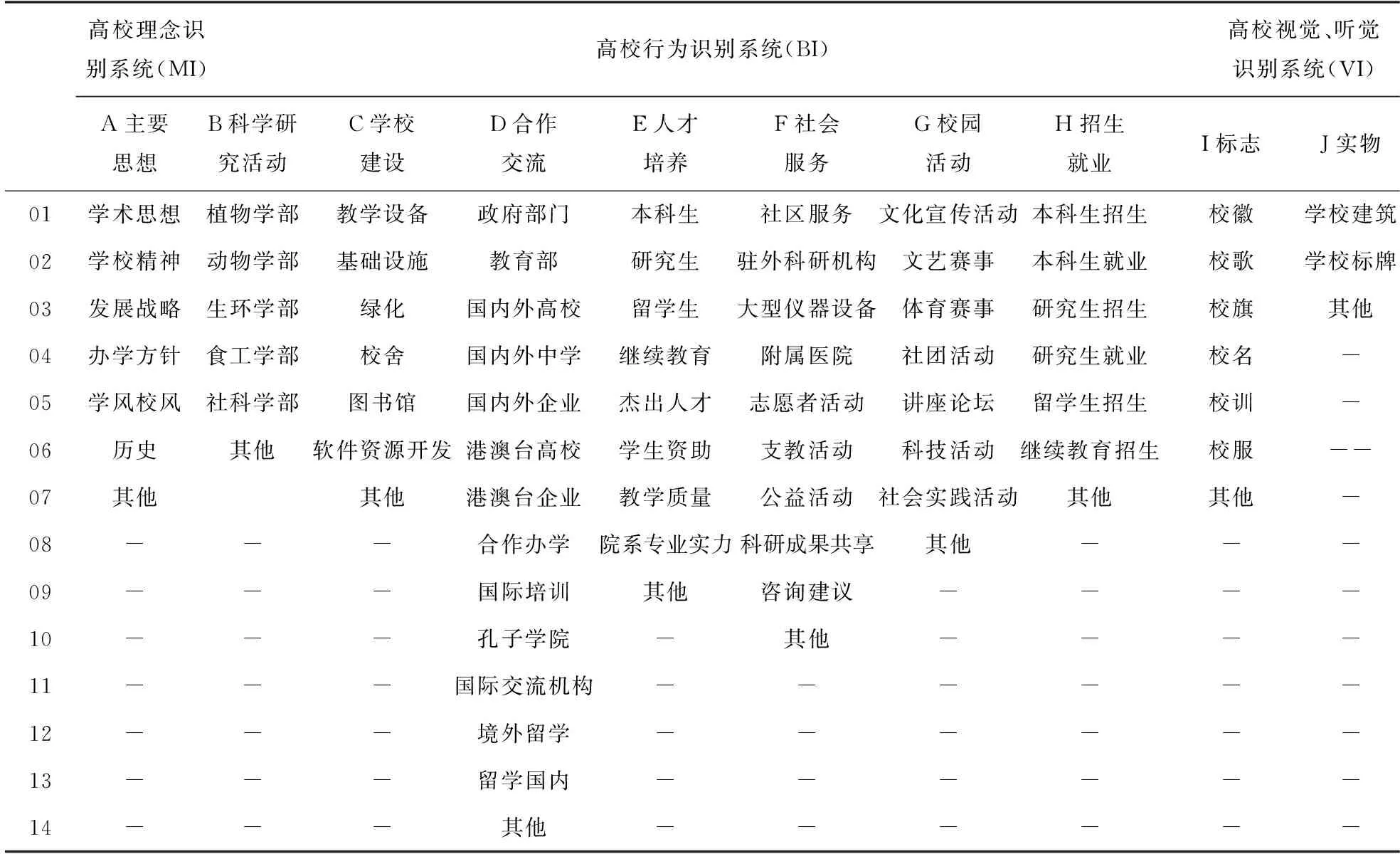

高校外在行为表现形态和内在文化理念相互联系相互影响,造就了抽象综合的高校形象。为了对高校媒体形象进行具象化分析,本研究借鉴企业识别系统(Corporate Identity System,CIS)对“高校媒体形象”这一概念进行操作化定义。CIS战略目前被世界各地众多企业广泛运用,相对比较成熟。CIS通常由理念识别(Mind Identity,简称MI)、行为识别(Behavior Identity,简称BI)、视觉识别(Visual Identity,简称VI)组成。自1984年浙江美术学院将CIS理论导入高校形象塑造与传播以来,CIS理论已成为暨南大学、云南大学等众多高校品牌形象设计的依据。根据文献梳理和研究需要,应用CIS理论将学校的内外形象因素综合考虑,从多个维度的不同方面概括高校媒体形象,制订出高校媒体形象编码手册,如表1所示。

借鉴CIS理论,可以把高校形象设计的构成分为三大部分:MI是高校理念识别;BI是高校行为识别;VI是高校多传媒识别,分别与学校的精神层,制度层,器物层一一对应。高校理念识别(MI)主要是指高校的精神理念,即学校的办学思想和办学宗旨,是高校进行自身管理的基本价值准则,包括发展战略和基本思想,它规定了CIS设计的整体方向。故在此分类之下设置“主要思想”这一类目来描述高校的理念识别系统。高校行为识别(BI)是指高校在内外部的活动。高校在处理对内、对外关系的活动中,具备一定的准则和规范,并以行为和活动体现出大学的精神理念,从而塑造出大学的动态形象。在此维度下设置“科学研究活动”“学校建设”“人才培养”“校园活动”“招生就业”五大类目来描述学校内部活动形象;设置“合作交流”“社会服务”来描述学校对外活动形象。高校视觉、听觉识别(VI)主要指学校的视觉形象,如校名、校徽、校歌、校旗等特色标识以及环境建筑等,在此维度下设置“标志”“实物”来加以概括。为使高校媒体形象识别系统编码手册达到穷尽、全面的标准,在每一类目之下都设置了“其他”来对特殊情况进行描述,同时整体上也设置了“其他”这一分类。

表1 高校媒体形象识别系统编码手册

二、数据来源与描述性分析

(一)样本选择

为考察高校媒体形象识别系统的适用性,本文以南京农业大学为案例进行了分析。南京农业大学近年来组建了全媒体中心、青年传媒等校园媒体组织,加强了学校在形象传播和建设方面的工作力度,使该校在高校媒体形象传播策略研究上具有较高的典型性和代表性。

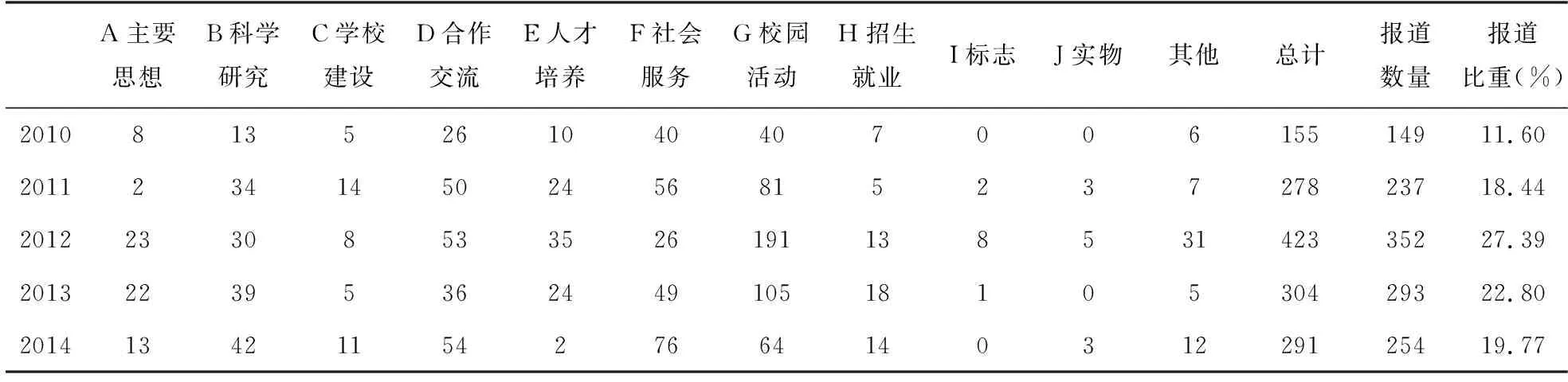

本研究以2010—2014年南农外宣报道为数据库,通过选取标题中含有“南农”“南农大”“南京农业大学”等词汇的报道,筛选出报道内容以南京农业大学为主要对象的媒体新闻。据统计,2010年以南京农业大学为主体的新闻报道有149篇,2011年有237篇,2012年有352篇,2013年有293篇,2014年有254篇,共计1285篇。样本数据库源自南京农业大学宣传部官方渠道,具有较高的可靠性和权威性。根据选择出来的样本,借助高校媒体形象识别系统编码手册,对样本进行分类统计,从报道数量、报道主题内容、报道方式进行统计分析。不同编码员对不同年份的样本就报道主题进行整理归类,然后两两交换再次分析,经过“Proportion Agreement Observed(PAO)”信度测试,得出2010—2014年每一年的PAO都在90%以上,具有较高的可信度。

(二)描述性分析

1.报道数量变化

媒体报道数量不仅反映了某一事物或者事件的新闻价值,也一定程度上反映了该事物或者事件的受关注程度以及可能产生的影响力[6]。媒体对南农的报道数量在此五年期间总体呈现波动上升状态,2014年报道数量有所下降。2010年到2011年报道数量大幅提高,由149篇提升到237篇。2012年报道数量最多,达352篇,占五年间报道总数的27.39%。2013年报道数量也呈现出较高的水平,为293篇,占五年间报道总数的22.80%。2014年报道数量有一定幅度的下降,254篇,占五年间报道总数的19.77%,具体的报道数量情况如表2所示。

2010—2011年,南京农业大学经历了较大幅度的人事变动,可能会在一定程度上引起媒体的关注。2012年是南农110周年校庆年,由南农学子摆成的世界最大“笑脸”打破了吉尼斯世界纪录,引起媒体的广泛关注。经过2012年南农“110周年校庆”这一重大活动,媒体对南农关注度可能会有所提高,所以2013年的报道数量呈现出较高水平。2014年报道数量下降,可能的原因在于:一方面,本次研究筛选出报道是标题中含有“南农”字样的报道,所显示的数量不是报道的全部数量,未完全呈现2014年媒体所有的报道情况;另一方面,校庆活动影响已经散尽,媒体的关注一定程度上可能有所转移。

2.报道主题内容

媒体新闻报道的主题是新闻文本的内容分类,从媒体报道的主题可以看出媒体的关注点。使用高校媒体形象识别系统编码手册,按照主题内容分类将媒体报道划分到相应类目之下,形成对南京农业大学媒体形象的操作化分析,2010—2014年报道主题分类情况如表2所示。

表2 2010年—2014年报道主题分类

注:由于部分新闻报道存在不止一个主题的情况,所以主题分类总计大于报道数量。

统计显示,2010—2014年媒体报道的主题多倾向于校园活动和社会服务。2010—2012三年来,校园活动的报道比重大幅增长。2010年、2011年、2012年校园活动的报道篇数分别是40篇、81篇、191篇,各自占到当年报道主题总数的26.85%、34.18%、45.15%。2012年是南农110周年校庆年,从公共关系角度来看,借助重大活动进行宣传是学校进行媒体形象建设的一个重要途径。南农借校庆这一契机,策划了千名学子摆出世界最大“笑脸”的活动,此次校园活动被不同媒体报道达17次,吸引了媒体的注意力。2013年报道主题结构与2012年相似,校园活动报道数量最多,为105篇,占报道主题总数的34.54%,较2012年校园活动的比重有所下降,主要原因可能是2012年受校庆活动的影响报道数量较多。2013年较2011年还是有较大程度上的提升。与以往不同的是,2014年报道数量最多的是社会服务这一主题,达76篇,占报道主题总数的26.12%。关于科学研究活动的报道,2010年13篇,占报道主题总数的8.39%。2011年报道34篇,占报道主题总数的12.23%,较2010年有较大程度上的提高。可能的原因有:一方面,2011年经历了较大幅度的领导层变动;另一方面,学校正式进入“十二五”建设,农业及相关学科的优势和特色进一步巩固和加强,师资队伍建设也取得明显成效。2012年科学研究活动报道所占比重为7.09%,较2011年有所下降。事实上,南农在2012年所取得的科研成果较为丰硕,例如2012年南农人文社科获奖科研成果达28项,而这些科研成就并没有在媒体报道中全面呈现出来。2013年科研活动报道所占比重为12.83%,较2012年有了一定程度上的提升,然而,南农在2013年的科研成就并不如2012年成果丰硕。媒体在报道时可能较多关注校园活动等行为类事件(如校庆日活动),在一定程度上忽视其他方面的报道,此外也可能是南农在某种程度上已意识到科研成就的媒体呈现不足,开始有所改进。这在2014年科研活动报道占比上也有所体现,2014年较2013年有一定提升,由12.93%提升为14.43%。

大众媒体报道情况与南农实际情况存在一定差距。2010年“首届中国农业文化遗产保护论坛”在南农学术交流中心召开,2012年第二届全国大宗淡水鱼营养与饲料学术研讨会在南农召开等具有一定影响力的活动都未见诸报道。2013年首届GCHERA世界农业奖颁奖典礼在南农举行,这一重大活动在学术界是极具影响力的,但是纵观2013年这一年,国内媒体对世界农业奖的报道却很少。

上述现象表明,媒体在报道时并不是对高校实际情况的镜像呈现,存在一定程度上的形象失真。大众传媒偏向于报道校园活动、社会服务等行为类事件以吸引受众的注意力,而一定程度上忽视对于科研、学术事件的报道,这可能导致社会公众所接收到的高校信息片面化,公众通过媒体报道对学校形成的印象与学校的实际情况不相符合。

3.报道方式选择分析

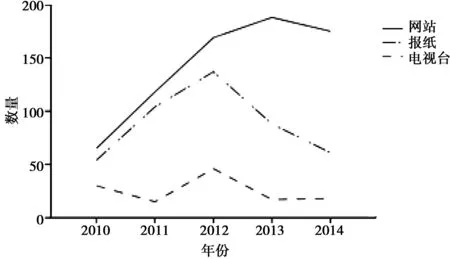

报道方式一定程度上反映了不同媒体的关注程度。2010—2014年媒体报道方式折线图如图1所示。从时间变化上来看,网站报道所占的比重由2010年的43.62%逐年增加到2014年的66.81%。网站报道不仅在报道方式中所占比重最大而且呈现出不断上升的趋势,显示了网络媒体的巨大影响力。报纸所占的比重相对较大,2012年由于校庆活动报纸报道数量达到顶峰,但从2012年到2014年呈现出下降的趋势。电视台所占的比重最小,与报纸所显示的趋势大致相同。这表明,新媒体时代,报纸和电视虽仍占有一定地位,但处于下行的趋势。

总体而言,网站报道方式最多,其次是报纸报道。一方面,新媒体时代,在公众使用习惯方面,网络成为公众获取资讯的主要途径;另一方面,报纸虽然不如网络发展迅猛,但因为稳定性、权威性使其在传媒领域仍保有重要位置。

图1 2010—2014年媒体报道方式

三、结论与对策建议

(一)高校媒体形象建设存在的问题

基于高校媒体形象传播策略相关理论,借助高校媒体形象识别系统,结合南京农业大学的媒体形象呈现结果以及其他高校的相关情况,可以归纳出当前高校媒体形象存在以下问题。

1.高校媒体形象定位不够明晰

媒体对于南农的报道中,主题多以校园活动和社会服务为主,对科研事件的报道所占比重较小。南农以农业和生命科学为优势特色,建立“世界一流农业大学”是其战略目标,而从媒体报道上看,这一定位似乎并没有得到有效显示,其科研能力并没有良好展现。不少高校在媒体形象建设时也存在这样的不足,形象建设缺乏清晰的自我定位,比如西安公路交通大学将校名更改为长安大学,把西安工程学院、西北建筑工程学院并入该校,更改了原本能凸显该校办学特色、发展定位的校名,降低了其在社会公众中的认知度;还有许多高校虽然拥有自己明确的定位,但在通过大众传媒进行形象传播时,没有重点突出,宣传内容千篇一律,使学校的形象难以在公众心中留下深刻印象。

2.与大众媒体的关系有待加强

高校建设良好的媒体形象,离不开各方媒体的支持与配合。大众媒体以其强大的辐射力使得信息迅速、广泛传播,在高校形象建设中发挥着不可替代的作用。但大众媒体对南农的一些影响力较大的国际研讨会、国际奖项的颁奖仪式(如世界农业奖)等很少甚至没有报道,从侧面表明南农与大众媒体的沟通工作不到位,公关工作有待加强。目前不少高校虽然已经意识到了形象宣传的重要性,但是未能与媒体建立长效稳固的沟通机制,只在需要之时临时沟通,公关工作缺乏长远性和深入性。

3.高校品牌形象的塑造力不足

品牌形象是高校媒体形象建设的重要影响因素,塑造良好的品牌形象有利于提升高校的社会影响力。湖南吉首大学以其独有的湘西少数民族的文字、音乐、语言等举办特色活动,形成了独特、鲜明的品牌形象,得到了著名高等教育家潘懋元教授的高度好评,提倡将这一理念加以推广。在2010—2014年的五年统计样本中,只有2012年南农110周年校庆时,借助特色活动将其农业品牌特色加以宣传,形成了一定的社会效应。而在日常媒体报道中,缺乏品牌形象的塑造意识,难以在公众心中留下持久鲜明的高校品牌形象。

4.多元化传播途径有待开发

在对南农的报道中,报道方式以网络、报纸、电视台为主,传播渠道有待开发。在传播方式上,新媒体时代,微博、微信等社交工具异军突起,微信公众号、微博账户、校内新闻网络平台等越来越成为公众了解学校新闻和资讯的重要渠道,高校在这些平台的开发和利用还有很大的提升空间。在传播内容上,以南农为代表,不少高校的宣传对象主要是在校的学生和老师,在一定程度上忽略了优秀校友等其他主体对高校形象建设的推动作用,宣传的视野有待拓展。

(二)塑造高校媒体形象的几点建议

以南农高校媒体形象的量化呈现和结果分析为例,结合其他高校在形象建设时存在的不足与可借鉴之处,在传播策略的理论基础之上,提出下列建议。

1.自我定位清晰,借助大众传媒重点宣传

拥有清晰准确的自我定位,确立科学合理的发展战略是高校形象建设工作的基础。高校管理层应根据自身的发展状态和实际情况,确立符合学校长远规划的明晰定位,借助大众媒体专业化的宣传能力进行传播,扩大社会影响力,在社会公众心中形成持久稳固的印象。同时,高校应注意不断创新、不断变革,通过大众媒体将新的元素传播出去,形成一个鲜活、灵动的高校媒体形象。

2.与大众媒体建立伙伴关系,变被动为主动

高校宣传部门应与大众媒体建立长效的沟通交流机制,主动将报道线索向媒体推送,积极协助媒体的报道工作。同时,宣传部门应当建立信息发布与反馈机制,通过对信息传播流程的有效监控和管理,强化与社会公众信息交流能力,将高校形象管理的主动权和控制权牢牢把握在自己手中。

3.塑造学校品牌特色,赢得公众的认同和支持

高校形象传播要形成自己的特色,做到“人无我有,人有我优,人优我特”。在学校构建媒介形象过程中,认真凝练本校的办学特色和品牌理念,不断创新,打造优势学科,发展特色专业,借助大众媒体进行重点宣传,推动学校特色品牌的建立。

4.遵循多元化原则拓宽高校媒体形象建设渠道

在传播方式上,宣传部门应结合新媒体时代的发展特点,增强宣传亮点,宣传模式多样化,注重大众需求,设计合适的宣传角度。借助多种形式的媒介进行开放式的宣传工作,如利用微博、微信、校内新闻网等网络平台第一时间将学校的相关信息发布出去,并及时更新资讯。在传播内容上,应多主体、多维度进行宣传,如可借助知名校友来树立高校媒体形象,提高学校的知名度和美誉度。

5.明确相关规章制度,建立健全形象建设规范

高校形象建设是一个综合、全面的体系,应从制度层面建立一个专业的形象管理系统。学校可以设置专门的高校形象建设部门,统管整个学校的宣传工作,并且在不同的院系、部门设立分支机构,形成一个庞大、整体的形象建设工程。同时集合不同领域如传播学、公共关系学等的专业人才负责学校形象建设的相关工作,使形象建设工作具备较高的专业性和科学性。