清代成案的功能、效力及其运用方式

2018-08-10罗洪启

罗洪启

(云南行政学院法学部,云南 昆明 650111)

所谓“成案”,顾名思义即指已成之案,其历史渊源可以追溯到秦代的“廷行事”和汉代的“奏谳书”、“决事比”;“成案”之名,至迟在明代已出现。[1]P55清代的“成案”,狭义上“俱系例无专条、援引比附加减定拟之案”,即特指“例无专条”时司法官员援引比附、加减定拟的旧案;广义上则包括所有高层司法机关(主要是刑部)批准或办理的旧案。[2]本文讨论对象为广义的成案。

就本质而言,成案只是司法实践中产生的个案,并非清代正式的法律渊源,亦无刚性法律约束力;但成案于断狱之意义,却极受清人重视,故向来有“律之所不能尽而有例, 例之所不能尽而有成案”[3]P353之说,认为“成案与律例相为表里,虽未经通行之案,不准引用,然其衡情断狱,立议折中,颇增学识”[4]P74,因此,法官若能“执已成之案,以断未成之狱,吾能必案之无畸重畸轻,而不能必狱之有枉滥,则所谓哀敬折狱者又自有本矣”[3]P3。所以清代官方与民间法律人非常重视收集整理成案,如在1751-1850年间编订的成案汇编中,存世的就至少有二十一种,分别是《成案续编》《例案续增全集》《驳案成编》《驳案新编》《成案所见集》《成案备考》(三种)《新增成案所见集》《例案备较》《成案新编》《刑案汇览》《刑部比照加减成案》《刑部比照加减成案续编》《续增刑案汇览》《成案新编》《成案》《刑案摘要》《粤东省例成案》(三种)。[5]

对于成案在清代刑事司法审判中的功能与效力,传统一般认为,清代司法审判中的法律适用,大致遵循如下顺序:有律例则直接援引律例;若“律无正条”时,可援引相似的律例比附;若连相似的律例也找不到,则可以援引成案作为衡量罪刑轻重的参考,故而成案具有一定的法源意义。然而,大量清代司法档案中反映的情形却并非如此,多数时候,清代司法官员之所以援引成案,并非是因为“律/例无正条”,而是在律/例有正条、甚至有多个正条的情况下,为了证明法律适用的准确性而采取的一种论证策略。援引成案的司法论证是否有效,取决于刑部官员乃至是皇帝的意志。如果刑部官员认为地方督抚的裁判结果“与律/例相符”且“情罪允协”,则其援引成案的司法论证便会被认定为有效;反之,如果刑部官员认为地方督抚的裁判“与律/例不符”且“情罪不当”,则他们总能找到否认成案法律效力的理由。

一、成案的功能:“援案定法”与“援案定罪”

《大清律例》明确规定:“除正律、正例而外,凡属成案,未经通行著为定例,一概严禁,毋得混行牵引,致罪有出入。如督抚办理案件,果有与旧案相合者,许于本内声明,刑部详加查核,附请著为定例。”[6]P596可见,虽然成案在清代刑事审判司法论证过程中发挥着非常重要的作用,①但其法律效力却始终未获得制度性的认可,国家制定法对其效力的否定“成为高悬于成案之上的达莫克利斯之剑,随时可以落下,使官员们苦心检索而得的成案效力转瞬之间化为乌有”。[2]因此,清代司法官员虽然常常援引成案,但成案在多数情况下,并非作为判决的直接法律依据,而只是作为“法律适用的理由”,即援引成案之目的,在于通过既有成案以论证当前判决律例援引的恰当性,最终的裁判结果却并非依成案判决,而是依律例判决,成案有加减刑罚的作用,也有补律例不足的效用,“但所有成案最终定罪都是律例规定的内容”,[7]成案在司法论证过程中,起到了“援案定法”的功能。胡兴东的研究表明,《刑案汇览》引用成案的案件中,发挥这种功能的成案占到了60%以上[8]P233——而实际的比例可能比这个数字更高,因为《刑案汇览》所记载的案例大都经过了大幅的删繁就简,许多案例都只记载了案件的判决结果,而未记录判决案件的具体论证过程,因此很难准确判断成案在司法论证中的功能只是“法律适用的理由”,还是直接当作了法律渊源。

以“谌林选黑夜疑贼殴伤夷人者旧身死”[9]P302-304案为例。乾隆三十八年(1773年),贵州平民谌林选于深夜时分,将酒醉后来到他家门口的夷人者旧误认作贼而打伤致死。贵州巡抚图思德认为,此案若照“殴贼至死”拟徒显得“情重法轻”,因此将谌林选照“斗杀”律量减等,拟杖一百、流三千里咨报刑部复核。刑部官员认为,如果者旧真是窃贼,就应当照“罪人不拒捕而擅杀”科断;如果者旧不是窃贼,有互殴情节,则应当按“斗杀”专条定拟,无需量减,因而将其驳回。

在清代司法审判中,中央刑部官员的官阶虽然并不比地方督抚高,但由于其拥有监督重大刑事案件审理与错案追究的巨大权力,所以,一般情况下,当案件被驳回时,地方督抚均会尊重刑部的权威而对原判决进行调整。但此案中的贵州巡抚图思德重审后坚持原判。他在法律文书的前半部分,对原判决法律适用的恰当性作了细密论证,要点有二:第一、如果者旧确实是贼,那么者旧在此过程中的“掷石夺棍”情节就属于拒捕行为,应照“格杀”之例办理;如果者旧已进入谌林选家内,又有“登时杀死勿论”之条可供援引;第二、者旧虽然不是真贼,但谌林选行凶时的具体情形——深夜、者旧不懂汉语、者旧掷石夺棍等——已使谌林选怀疑者旧是贼具有了相当的合理性,如果此时还依旧按照普通的“斗杀”律问拟,不能不说是“法浮于情”,因此,他坚持请照前拟“殴杀”律减一等处罚。为了增强其裁判文书论证的说服力,贵州巡抚援引了乾隆三十六年(1771年)江苏仪征县秦连元疑贼误戳赵进福身死一案:秦连元收割稻谷后在谷场外搭了一个帐篷看守,当天凌晨,赵进福起早出门刚好路过帐篷边,招致狗吠。秦连元怀疑有贼,出门查看,吆喝一声后,黑暗中担心被拒殴,于是用刀将赵进福戳死。这个援引的成案与本案不仅犯罪性质均属于过失杀人,而且犯罪情节也非常相似,均是在黑暗之中怀疑对方是窃贼而误杀,甚至本案中者旧还有“掷石夺棍”情形,援引成案中的赵进福则没有抵抗就直接被杀,显然本案的情节比所援引的成案还要轻,根据“轻重相举”的推理原则,在成案只判杖流刑的情况下,当前待裁案件的刑罚当然不应当比成案更重。

又如“谢东受谋死李亚养”[10]P806一案。嘉庆十四年(1809年),广东平民曾上虔耕牛被盗后,请李亚养打听到是被林观秀所偷窃,曾上虔情愿出银两请李亚养帮忙赎牛,李亚养又请林观秀的姻亲谢东受帮忙取赎。谢东受向李亚养索取了银钱,李亚养告诉曾上虔后,曾上虔照数把钱交给李亚养,并约定期限归还耕牛。没想到谢东受将银钱赌输,担心无牛交还李亚养不肯甘休,于是谢东受起意将李亚养杀死灭口。

本案的疑难之处在于,谢东受是该按“图财害命”例拟斩决还是该按“故杀”律斩候。为准确定罪量刑,刑部官员首先通过文义法律解释进一步明确了“图财害命”与“故杀”两种罪名的不同适用范围:“图财害命之案,必起意图财先戕其命而后得财,始依例分别首从斩绞立决。若图人财初无害命之心,迨后恐事败露,始杀其命,此系因财起衅,与图财害命者不同,向来俱照谋故杀本律办理。”本案中的“谢东受因将李亚养交给赎牛银两输去,恐被不依,起意将李亚养谋死,与起意图财先戕其命而后得财者不同,自未便依图财害命例办理”,因此应该按“故杀”律科断。至此,刑部官员的司法论证其实已经完成,已可依据“故杀”律得出判决结果。但为了增强其论证的说服力,刑部官员随后连续援引了四个类似的成案:

(1)嘉庆八年(1803年),湖北王泡三因借欠李光柏银两,被其逼索吵骂,起意将李光柏谋杀;

(2)嘉庆十一年(1806年),四川薛邦礼因借欠聂刚钱文不还,被其搬取铺盖作抵争闹,临时起意将聂刚致死;

(3)曾光耀因被刘显茂逼索欠钱斗殴,临时起意将刘显茂致死;

(4)番民昔达尔因借欠谢奉仓银两不能偿还,起意将谢奉仓谋杀。

上述援引的4个成案与谢东受案都不属于“起意图财先戕其命而后得财”,而只是“因财起衅”,情罪相似,都依故杀律科断,所以本案也应当按故杀律拟斩候。

在上述两个案例中,清代司法官员之所以会援引成案,并不是因为“律/例无正条”。成案在整个司法论证过程中,也没有起到正式的法源作用,成案功能是为了证明待裁案件定罪量刑的适当,是为了增强裁判论证的说服力。事实上,这在多数时候都是一种聪明而有效的论证策略。因为在以“逐级复核审转”为基本特征的清代司法体制中,下级司法官员有关命盗重案的判决都必须经过上级官员的覆核方能生效,因此,对于地方督抚来说,援引成案意味着利用刑部过去的判决,来说服当下的刑部官员;而对于刑部官员而言,援引成案也有利于凸显其裁判的稳定性与权威性,所以,除非地方督抚援引成案得出的判决结果与其审判经验、直觉正义感不符,否则刑部官员也乐于承认成案论证的效力。

当然,不可否认,在一些情节异常特殊的罕见案件中,由于确实“律/例无正条”,成案偶尔确实也能起到“以案定罪”的功能;但这种判决往往需要获得皇帝的同意,并会在此基础上“通行纂例”②,因而具有一定的立法性质——也就是说,即便在“以案定罪”的情况下,成案起到的也只是一种定罪参考标准的作用,而并非其本身便具有法源效力。

如“民妇赵张氏商同伊婿张翔鹄勒死伊女张赵氏”[9]P329-331一案。乾隆四十六年(1781年),张翔鹄因其妻赵氏不守妇道(欠赌债而窃夫银五钱),打算将其休弃,因此请岳母张氏将妻子领回家。赵氏撒泼詈骂,张氏怒而与张翔鹄商谋将赵氏勒死,并私埋灭迹。以现代刑法理论来看,这是一起典型的故意杀人案(张氏与张翔鹄属于共同犯罪);但就传统律典而言,如何处罚张鹄翔却颇为困难,因为《大清律例》中只有“夫故杀妻”律,而无“夫听从他人谋故杀妻”例,所以山西巡抚雅德将此案中张鹄翔“为从”的情节忽略,仍按“夫故杀妻”律对张鹄翔拟绞上报刑部复核。刑部官员认为张氏之死“实由伊母赵张氏起意谋勒所致”,而“听从他人杀妻,既与本夫自行杀妻不同,又与凡人谋杀加功情亦有异同”。由于“无成律可循”,所以刑部官员援引了乾隆三十七年(1772年)的成案:李如榜殴打妻子杨氏以至伤重垂危,料不能生,便听从义父傅天成的主意假作妻子自缢,企图逃脱罪责,他取出麻绳递给傅天成,将杨氏悬吊殒命。此成案的判决结果是,主犯傅天成依“谋杀人,造意”律拟斩候,李如榜照“尊长谋杀卑幼”律绞罪减一等拟杖一百、流三千里。刑部官员认为,张翔鹄听从妻母将妻谋死与李如榜听从义父傅天将妻悬吊致死“事同一辙”,所以请照“李如榜案于绞罪上减一等,杖一百、流三千里”。但此判决是否有效,须“伏候皇上训示”,如果获准,就“嗣后如有此等案件,通行遵照,一体办理”,即通过“通行纂例”程序,以立法的方式确立了以后此类案件的处理原则。

可见,在清代刑事司法审判中,多数情况下,清代司法官员之所以援引成案,并非是因为“律/例无正条”,而是为了“援案定法”或“援案定罪”,即通过援引成案,来论证自己援引律例的准确与量刑轻重的恰当,“成案”并不能作为个案裁判的法源依据。只有在少数罕见的疑难案件中,成案才会在“律/例无正条”的情况下被当作定罪量刑的参考,但并不能直接作为裁判的法源,定罪量刑也还会受到其他因素的影响,而且,这种情况还往往需要最高统治者皇帝的认可。正如有学者在研究宋代“断例”后指出一样,“断例不是作为判例,而是作为‘例子’被援引……判例是作为判决案件的法律依据,而法寺对死罪案件或情理可悯等案件只有‘引律拟断’,即提出意见之权,而无判决之权。皇帝倒可以用判例判案,但皇帝都可以不依律而‘量情处分’,何必引自己的判例呢?可见,无论用现在的观点看,还是当时的观点看,断例都不是判例。”[11]清代成案的功能与宋代的“断例”也基本类似,本质上只是一种“例子”,清代司法审判中并不存在制度化的“律/例无正条”便以“成案”为断案法源的“成案法”司法体制。

二、成案的效力:符合律例与取自上裁

由于《大清律例》明文规定“未经通行、著为定例”的成案不能“混行牵引”,因此,成案在刑事裁判论证中的效力便取决于三方面因素:一是成案定罪量刑是否与符合律例规定,二是成案是否经过一定的立法程序,即纂为“通行”,三是援引成案的判决结果是否符合最高统治者皇帝的意愿。在清代司法实践中,刑部官员在复核地方督抚咨报的案件时,如果认为其所援引成案的论证有效,往往会强调成案“与例相符”;反之,如果要否定其论证效力,则会强调成案与“律/例”不符、“系远年成案”、“未经通行”等因素。

如前引“谌林选黑夜疑贼殴伤夷人者旧身死”[9]P302-304一案,贵州巡抚咨报刑部的判决第一次被驳回后,他坚持原判,并且援引成案论证其律例选择与量刑的合理性。在第二次驳回贵州巡抚的覆核意见中,刑部官员否定了贵州巡抚援引成案的论证效力,否定的理由,除了分析所援引的成案与当前待裁决案件在情节上的差异外,最重要的理由就是两条,一是所援引的成案“并非通行成例”,二是“援照比拟与定例不符”。

又如在“郭仓五主使武有位殴死郑家训”[9]P255-258一案中,刑部官员也用类似的方法否定了地方督抚援引成案论证的效力。乾隆三十六年(1771年),湖南澧州郭仓五因郑家训与其胞弟郭六吉寡妻武氏在家宣淫无忌,遂邀约族侄郭昭清,武氏的堂弟武昆若、胞侄武有位将郑家训骗至武氏家饮酒醉后殴死,并与郭昭清、郭郎若将郑家训尸体丢弃湖内灭迹。湖南巡抚觉罗敦福将郭仓五依“威力主使人殴打致死,以主使之人为首”例拟绞监候;武有位依“下手之人为从,减等”律杖一百、流三千里;郭昭清等分别拟以徒杖具题到部。刑部官员认为《大清律例》“杀奸”例规定“本夫、本妇及有服亲属皆许捉奸,杀非登时,以斗杀论”;而“威力主使他人殴打致死”例系指素行豪强、有威可畏之人喝令下手致死平人而言,因此郭仓五威力主使之罪,与杀奸例不符,故而将其驳回。判决被驳回后,湖南巡抚觉罗敦福坚持原判,并援引乾隆十八年(1753年)刑部核覆的一个成案以增强自己的论证效力。刑部官员否认湖南巡抚成案论证效力的理由,同样是先分析成案与当前待裁案件在情节上存在差异,然后提出类似的犯罪已在乾隆二十七年(1762年)制定了新例,即有服亲属捉奸非登时、奸所,致死奸夫、奸妇,应照“罪人不拒捕,已就拘执而擅杀”之例问拟,而湖南巡抚援引的乾隆十八年(1753年)成案在乾隆二十七年(1762年)之前,新例效力优于旧成案,所以本案当然应当以“例”为断案依据,而不能以成案作为定罪标准。

另外,刑部官员还常常以地方法官所援引的成案系“远年成案”而否定其效力。“随同胞伯捉奸勒死犯奸胞婶”案刑部官员认为“此等远年成案,既无司分,又无凶手名字,无从查核,不过外省割裂援引其中,即难保无舛错添改之弊”;[10]P866-867“瞥见父被殴毙即时殴死功兄”一案刑部官员认为“惟系远年成案,亦难援以为例”;[10]P467“拒伤事主分居亲属与事主同”一案中刑部认为“远年成案,似难援以为据”。[10]P1527然而,所谓“远年成案”是个非常模糊的概念,并没有精确的法律定义。所以,虽然刑部官员明确表示“远年成案,例不准援”、[10]P131“远年成案向不准引用”;[10]P1135但是,如果成案被刑部官员认定为与律例相符,则即便是“远年成案”,也并不会影响其论证的效力,如“发掘已埋席包尸身”案中刑部官员承认“虽系远年成案,第立论甚为平允”,所以“引断自应照办”;[10]P730又如在“母被逼嫁其子捕殴奸夫致毙”一案,刑部官员认为地方官所援引之案“虽系远年成案,非定例可比,惟立论与例义相符,引断自应照办”。[10]P959可见,“远年成案”并不是否定成案论证效力的法定理由,与“律/例”不符才是真正的原因。

在某些确系“例无专条,情节疑似”的案件中,成案的确会成为刑部官员确定罪名刑罚的参考依据,但这种情况下,刑部各司官员并没有直接的决定权,而是要拟具“说帖”③交律例馆覆核,最终由皇帝裁决,裁决后往往会直接制定新的条例。如“妻因病不欲生令夫将伊勒死”[10]P820-821一案中,四川平民黄生榜因妻病苦难忍,称欲早死,自拾瓦片划伤额颅,并解带绕在项颈,令该犯将其勒死。该犯勉从下手,将李氏拉勒致毙,川督将黄生榜依故杀妻律拟绞具题到部。为准确定罪量刑,刑部官员援引了四个成案:

(1)嘉庆二十年(1815年),四川汪郑氏因后夫汪文俊久病乏食,向张居美骗诈不遂,自欲寻死图赖,用索套在颈上自勒,并逼令该氏帮勒至毙。

(2)嘉庆二十年(1815年),湖北毛大成因妻痨病,声言病磨难过,不欲存活,嘱令该犯将其勒死,该犯听从将赵氏缢毙。

(3)嘉庆二十年(1815年),四川周景盟因妻张氏疮毒疼痛难忍,又乏食用,声言不如早死,该犯听从将张氏背至族邻屋后,张氏解下腰带套入咽喉,自勒不死,该犯接带帮勒殒命。

(4)嘉庆二十二年(1817年),湖北陈邵氏因储氏教子行窃被控,欲在树上自缢,因树高攀扶不上,逼令邵氏抱起,将绳系于树上套入咽喉致毙。

刑部官员认为,如何判定“造谋”对于命案的定罪量刑至关重要,如果确有证据证明“死者自行起意寻死,或先行动手,凶犯只系听从加功”,“自未便坐凶犯以造意为首之条”;反之,如果“死者自欲寻死,并先行动手之言并无证据,系出凶犯之口,即难据一面之虛词,遽宽其首祸之重罪,就以旁人有无供证分别科断”。(1)(4)两案死者起意欲死之言,均有旁人佐证,所以犯罪情节均属于“谋杀加功”而非“造谋”,只是因为(1)案中的“郑氏系死者买休之妇,律应离异”,(4)案中的“邵氏系储氏次子买休之妻,律应异”,所以二案的判决结果都是“照凡人谋杀加功拟绞”。而(2)(3)二案,死者生前均未将欲行寻死之言向旁人告述,只是凶犯一面之供词,不能证明其属于“谋杀加功”,因此二案的判决结果均为照谋杀为首例,“依故杀妻拟绞”。而当前待裁决的黄生榜罪名属于“故杀妻”,犯罪情节却有证据显示属于“加功”,因此川督将黄生榜依故杀妻律拟绞的判决没有考虑“加功”这一因素,不妥当,故本案“固系例无专条,究其成案诸多窒碍”,“似应议驳”,但究竟应该依何罪名判决,尚需进一步研究,故“拟驳尾录呈”,最终由皇帝裁决。

由此可见,刑部官员认定成案效力主要遵循以下的逻辑与原则:

第一、成案与律例规范之间的契合度是判断成案效力的首要原则,凡与律例规范相符合之成案,无论其是否被“纂为通行”,或是否为“远年成案”,均可起到增强原裁判论证之功能。所以清代刑部说帖中常以“与例案相符”、“例案尚属相符”来强调判决的合理性;而以“与例案未符”、“与例案不符”、“例案两歧”来强调判决的不当。

第二、若地方督抚援引的成案与律例规范契合度不高,则刑部官员无论如何总能找到否定其效力的理由:或以“远年成案”而认定其“未便援引”,或以未“纂入通行”而认定其无效;如果既非“远年成案”,又已“纂为通行”之案,则刑部官员便会指出个案与成案之间细节的差异性而否定其类比的有效性——要发现两个不同案例之间的差异总是可能的,因为“任何两案都不可能完全相同,如果必须区别,总是能够实现的”。[2]

第三、只有待裁案件确属罕见之案,无法找到适合比附的律例时,刑部官员才会将成案作为定罪量刑的参考因素(并非天然法源,也并非唯一的参考因素),此时,成案的效力“取自上裁”;在这种情况下,一般会启动立法程序,制定新的条例。

三、成案的运用方式:律例规范引导下的类比

清代司法官员对成案的运用方式灵活多变,并没有固定的模式。援引方式或详或略,有的会对成案情节作较为详细的叙述,有的则仅概括其关键情节与判决结果;援引成案的数量或多或少,少则仅援引单个成案,多则可援引三四个、五六个,甚至还有连续援引十个成案者。④裁判论证过程中援引的成案,或以之佐证律例选择的恰当,或以之证明量刑的适当。援引多个成案时,各个成案之间或罪名性质相同,只是案件事实细节存在差异;或案件事实近似,而罪名性质却大不相同。

无论是地方督抚还是刑部官员,在援引成案时,自然都会对成案中蕴含的行为模式与法律原则进行一定程度的归纳、抽象与概括,然后以此来论证当前判决合理性,但其抽象概括程度整体上与中国传统成文律例条文的特征一致,均具有戴炎辉先生所说的“客观具体主义”特征,即“对犯罪的处罚,不从主观的、概括的主义,而采取客观的、具体的态度”,“同一罪质的犯罪,依其主体、客体、方法、犯意、处所、数量(日数、人数、贼数等)及其他情况,而另立罪名,各异其刑”。[2]P30清代司法官员援引成案时,很少会抽象概括成案中蕴含的具有普遍意义的法律原则与行为模式,他们关注的重点,是成案与律例、与当前案件之间在当事人服制关系、犯罪工具、犯罪情节、犯罪责任形式(谋、故、斗、戏、过失等)、犯罪时间场所等种种细节差异,其在司法论证中运用成案的主要方式,是基于常识与直觉的具体情节类比。不过,虽然是具体情节类比,但这种类比却并非是毫无方向和侧重点的全方位类比,而是在成文律例规范引导下的类比——清代司法官员在援引成案时,大都已预先选取了一条或数条律例条文作为定罪量刑参考法源,援引成案,大都只是为了更精准地确定适合本案的法律依据。

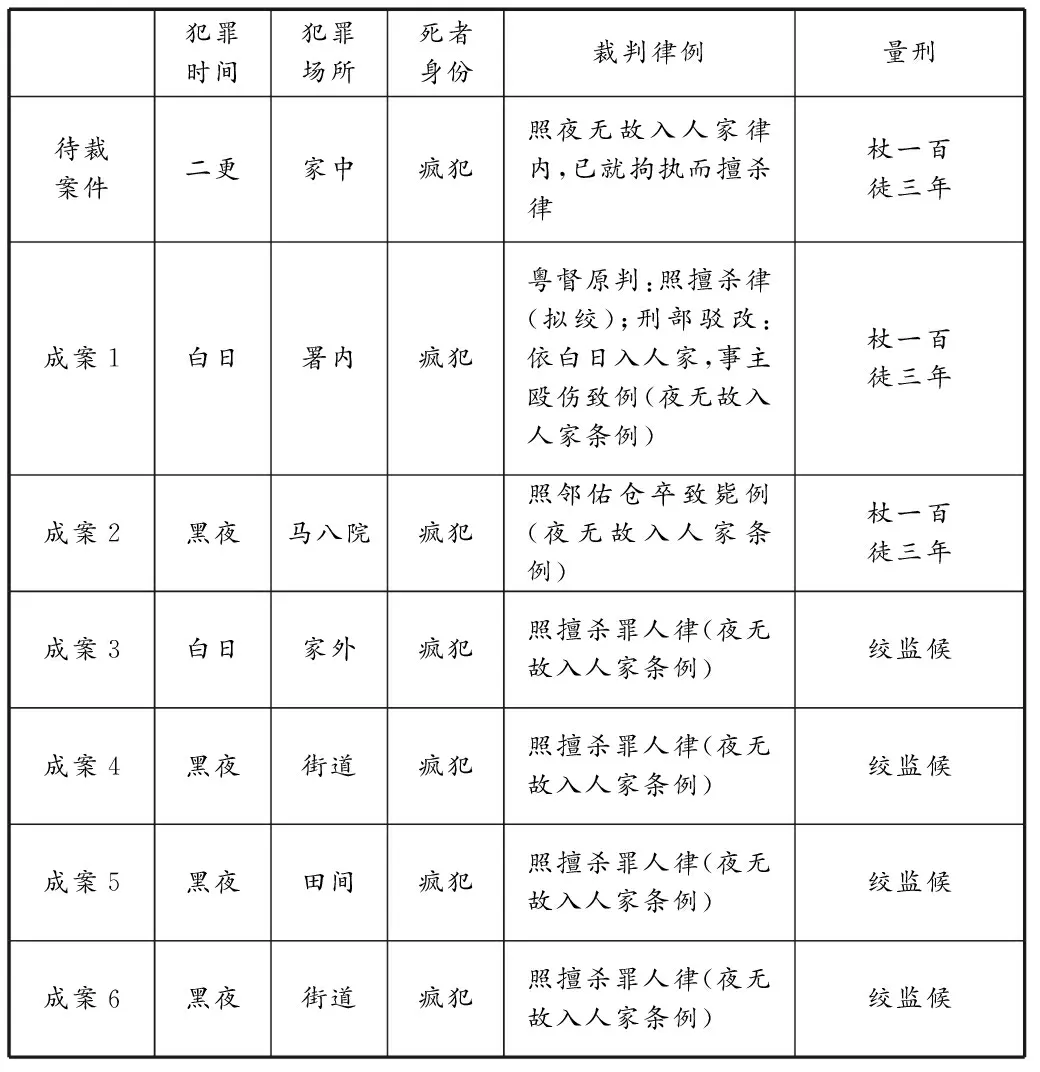

如“夤夜被撞入室殴死疯发之人”[10]P763-764一案,疯病人傅岩士于二更时分至张黑驴家推断门杻撞入室内,抱住张黑驴腰身用头撞其胸膛,张黑驴未知其疯,将其按殴致毙。《大清律例》中可能适用此案的条文是“夜无故入人家”律:“凡夜无故入人家内者,杖八十。主家登时杀死者,勿论。其已就拘执而擅杀伤者,减斗杀伤罪二等。至死者,杖一百、徒三年。”[10]P413在覆核地方巡抚的判决时,刑部官员先通过法律解释论证本案适用本条律文的合理性,然后连续援引了六个成案:(1)乾隆三十七年(1772年),广东碣石镇总兵署李振标将白日跳墙进署打毁房窗、逢人即殴之疯犯曾亚长殴伤致毙;(2)乾隆四十九年(1784年),福建巡夜兵丁张禄将黑夜跳入马八院内之疯犯赵统殴伤身死;(3)乾隆四十三年(1778年),湖广蒋怀远于白日殴死拉牛疯犯林如才;(4)乾隆四十九年(1784年),福建德宜于黑夜在街殴死抢夺包袱疯犯倪二;(5)乾隆五十二年(1787年),浙江李阿来于黑夜在田间殴死拔毁芋头疯犯潘志富;(6)乾隆五十四年(1789年),山东刘三于黑夜在街殴死抗落街门之疯犯李祖武。这六个成案与本案之间的差异与相似之处,按“犯罪时间”、“犯罪场所”、“死者身份”三个要素对比如下:

上述援引的六个成案与当前待裁案件的共同之处是犯罪结果均是殴死了疯病之人,但由于犯罪时间、犯罪场所的不同,所以判决结果也就不一样:成案1、2的判决结果为“杖一百徒三年”,成案3、4、5、6的判决结果为“绞监候”。那么,究竟什么因素决定了上述成案的不同的量刑?刑部官员首先对“夜无故入人家”律的立法旨趣作了细致辨析:“昏夜入人家内,奸盗未明,仓卒相值不及致详,若稍缓须臾,则祸将及己,故登时防御而杀律得勿论。至已被拘执,则势非仓卒,不难送官究治,而主家擅自杀伤,虽不以斗杀论抵,亦当以擅杀减等拟徒。推原律意,诚以黑夜无故入人家内,本有取死之道,故即拘执擅杀亦得量减,城旦非宽擅杀之罪,正所以严奸盗之防也。”[10]P763然后阐释成案1、2只判“杖一百徒三年”的理由,成案1“系黑夜入人家”,成案2“虽非黑夜而已入人家,被主家及邻佑在家殴死”;而成案3、4、5、6判决“绞监候”的理由如下:成案4“事在白日又未入家内”,成案5“系黑夜而事在旷野街市”,成案6“系夜入人家而追逐至门外共殴致毙”。

表一:成案与待裁案件犯罪情节、适用律例与量刑比较表

通过对六个成案不同判决结果的辨析,刑部官员进一步明晰了“夜无故入人家”罪名“严奸盗之防”的律意:由于非法闯入他人住宅本身就是犯罪(“夜无故入人家者,杖八十”,类似我国现行刑法“非法侵入他人住宅,处三年以下有期徒刑或拘投”),因而清代法律赋予主人面对非法闯入“家”者极大的正当防卫权,分为三个层次:如果“登时”杀死,无罪;如果对方“已就拘执”后殴伤,则减普通伤害罪二等处罚,如果“已就拘执”后殴死,处“杖一百、徒三年”之刑。可见,对于此罪,时间(“夜”)、场所(“家”)与防卫时机(“登时”还是“已就拘执”)是决定防卫行为量刑轻重的关键因素,其中“家”尤为关键,故而“夜无故入人家”律后来发展出了“白日入人家例”:“白日入人家内院内偷窃,携赃逃遁,直前追捕,或贼势强横,不能力擒送官,登时仓猝殴毙者,杖一百、徒三年。”“白日入人家内院内偷窃财物,并市野偷窃有人看守器物,登时追捕殴打至死者,不问是否已离盗所,捕者人数多寡,贼犯已未得财,倶杖一百、徒三年。”[13]P527即在时间不完全符合“夜无故入人家”罪构成要件的情况下,主人对白日闯入己家者仍拥有一定的防卫权,登时殴毙闯入者仍可以减轻处罚;只是由于在白天,主人面临的危险不是那么紧迫,也比较容易判断闯入者的行为性质,因而成立正当防卫增加了一个前提,即必须闯入者在进行违法行为(“偷窃”),而不像“夜无故入人家”一样,主人根本不必判断闯入者行为的性质即可正当防卫。

通过律/例意与成案的比较,当前待裁案件应当如何定罪量刑自然就能明确:本案时间为“二更”,地点为“家内”,防卫时机为主人被闯入者“抱住腰身撞其胸膛”时,完全符合“夜无故入人家”律的构成要件,因此“照夜无故入人家内,已就拘执而擅杀律定拟”,可谓“与例案相符”。可见,清代司法官员在运用成案时,并没有归纳、总结成案中蕴含的普遍法律原则与行为模式的自觉意识,而是注重以律/例意解释为引导,选取律/例意中对定罪量刑有关键影响的因素,然后比较律例、成案与待裁案件在这些关键因素方面的相似程度,以此判定法律适用的准确性与成案论证的有效性。他们对这些关键因素差异的辨析更多的是依靠直觉与常识,而非逻辑与推理,如他们凭直觉判断成案1、2中的“署内”与“马八院”在性质上更接近“夜无故人家”律中的“家”,故而能适用“白日入人家例”减轻处罚,而成案3、4、5、6的家外、田间、街道的性质则与“家”存在本质不同,故而不能减轻处罚,但他们却未进一步去抽象概括决定这些因素相似或相异背后的普遍性原则,如“家”与“署内”与“马八院”都具有封闭性、私密性;而“家外、田间、街道”则具有开放性、公开性。

又如援引了十个成案的“子妇与人通奸翁被奸夫杀死”[10]P1823-1826一案:吉林李得成与田凤财之妻刘氏通奸,无意间被田凤财撞破,李得成与田凤财争斗,田凤财之父田忠帮护其子被砍伤身死。此案各级承审司法官员对主犯李得成的量刑并无分歧——依罪人拒捕杀所捕人律拟斩候,但对奸妇刘氏的处罚却出现了较大争议。刑部官员在覆核吉林将军咨报的判决时,对可能适用本案的数条律/例文都进行了解释与剖析,主要有以下几条:

(1)子孙犯奸,祖父母、父母并未纵容,被人殴死者拟绞立决。如祖父母、父母纵容被人殴死者,将犯奸之子孙拟绞监候,子孙之妇有犯,与子孙同科。

(2)奸夫并无谋杀本夫之心,其因本夫捉奸,奸夫已离奸所,拒捕杀死本夫,奸妇并未在场,及虽在场而当时喊救与事后即行首告,奸妇仍科奸罪。

(3)奸夫自杀其夫,奸妇虽不知情,绞候。

(4)奸夫自杀本夫,奸妇虽不知情,而当时喊救与事后即行首告,将奸夫指拿到官,尚有不忍致死其夫之心者,仍照本律定拟,但许于疏声明法司核拟时“夹签请旨”。

上述四条律例规定的内容均涉及妇女因通奸而导致本夫或本夫父母死亡时的处罚原则。从中可见,在清代中国,一旦发生因妇女与他人通奸而导致本夫或本夫父母死亡的命案,无论其是否参与或是否知情,也无论其通奸行为与致死结果是否存在因果关系,一般情况下均难逃绞候的重刑;律例虽然规定了“止科奸罪”的特殊情形,但适用条件极为严苛。本案中的吉林将军原审对刘氏的判决便是依律例2将其拟枷责。对此判决刑部官员在覆核时首先指出,律例(2)“专指奸夫殴死本夫”而言,而此案为奸妇犯奸导致翁姑被人殴死,两条律例适用对象完全不同,因此,将刘氏依律例(2)科断是明显的法律适用错误,故本案刘氏当依律例(1)拟绞决。但是,若如此判决,本案主犯李得成刑罚为斩候,入秋审后尚有免死的可能;而仅有通奸过错而无谋杀之意、更无谋杀之举的刘氏却要处绞决,两人的刑罚明显有轻重失衡之弊。所以,奉天司援引了五个成案来论证原审判决的正当性,再交刑部律例馆覆核:

(1)安徽省吴文红与艾余氏通奸,拒伤氏翁艾悰耀平复,后因病身死,艾余氏科奸罪;

(2)乾隆五十六年(1791年)四川廖雷氏案,科奸罪;

(3)乾隆五十一年(1786年)山东李甲氏案,由绞减流;

(4)嘉庆九年(1804年)直隶伊得方一案,于遣罪上减等拟徒;

(5)嘉庆二十年(1815年)陕西省杨思魁与任氏通奸,后任氏立誓悔改,杨思魁欲图续奸,致将氏翁殴伤身死,任氏比照例(1)减等拟流。

针对奉天司的意见,律例馆对相关律/例意再次作了法律解释,强调律例(4)“系指奸夫杀死其夫而言”,而律例(1)“系指犯奸致祖父母、父母被人殴毙而言”,因此,“例称祖父母、父母被人殴死,将犯奸之子孙拟绞,止须论其是否因奸,不必计其奸情已未显露,既系因奸致祖父母、父母被杀,不必论其是否因捉奸被奸夫拒毙,及凶手是否奸夫,而犯奸之子孙及妇女,皆当依例定谳,所谓罪坐所由也”。因此,律例(1)规定的罪名能否成立,关键在于是否存在因奸致祖父母、父母死亡的事实,而不问其主观要件如何,即律例(1)是现代意义上的“结果犯”。通过解释律例确立了祖父母、父母因子孙犯奸而被殴毙的处理原则后,律例馆官员通过细致辨析否决了奉天司援引的五个成案的效力:成案1艾悰耀因病而死,与本案情节完全不同;成案2、3、4均在律例(1)纂定之前,因此不能援以为例;成案5的任氏系“悔过拒奸之妇”,情节“尤属大相径庭”,自不能“援以为式”。随后律例馆官员又连续援引了另外五个成案,以论证刘氏的罪名与刑罚选择:

(1)嘉庆十七年(1812年)川省题吴大与李癸姑通奸,吴大拒杀氏父李三耀身死;

(2)嘉庆二十一年(1816年)贵州省题刘守斌与刘氏通奸,刘守斌拒伤氏姑邹氏身死;

(3)道光元年(1821年)直隶省题司七与司二姐通奸,司二姐之父司俭因往找司七,将司七之母梁氏殴毙;

(4)道光二年(1822年)云南省奏张老苟与何徐氏通奸,张老苟图拐何徐氏,谋杀氏姑何杨氏;

(5)嘉庆十八年(1813年)四川省题何思成与李庞氏通奸,何思成谋杀氏祖姑王氏。

以上诸成案均发生在定例之后,且犯罪情形更为相似,判决结果均为依例拟绞决,惟有成案(5)由于李庞氏“当时救护,事后指拿,尚有不忍致死之心,奉旨将该氏从宽免死,减等发落”。因此,本案中刘氏只能依例处绞决;“即使该氏系因喊救氏夫起畔,氏公死非意料,情节尚有可原,亦只可仿照李庞氏之案,于疏内声明其可否量予末减之处共候钦定,此时似难破例从宽遽议轻减”。在本案中,奉天司与律例馆都同时援引了同样数量的成案来证明己方判决的恰当,但奉天司所援引的成案情节与其所要适用的律例之间或在适用对象上存在差异,或系定例之前旧案,所以其效力均被否定。而律例馆官员所援引的五个成案,均是在对律例的适用范围做出准确解释之后才精心选择的,其情节与待裁案件基本相似,故而起到了证明律例适用恰当的作用。

四、成案与“判例”及“指导性案例”

“同案同判”是法律正义的共同追求。因此,以“判例法”为主要法源的普通法系固然重视“判例”,即便是以“成文法”为主要法源的大陆法系,也越来越重视“判例”对司法审判的指引作用。最高审判机关作出的“判例”,对于确保法律的统一、准确适用,具有重要意义。

中国古代历来强调成文法的首要法律渊源地位。晋代著名律学家刘颂已提出“律法断罪,皆得以法律令正文,若无正文,依附名例断之,其正文名例所不及,皆勿论”。[14]P119唐律规定“诸断罪须具引律、令、格、式正文,违者笞三十。……诸制敕断罪,临时处分,不为永格者,不得引为后比”。[15]P602-602但“由于成文法立法的不足及社会形势的纷繁复杂,导致成文法在司法实践中往往与现实生活脱节,因而自春秋战国开始,作为制定法补充形式的判例开始萌芽,经过秦汉、魏晋南北朝、隋唐、宋元的发展变化,到明清时期,形成了比较完备的判例制度”。[16]说中国明清时期已形成“比较完备的判例制度”,或许有言过其实之嫌,但中国古代历来重视研究“判例”对司法审判的作用则无疑。[17]

当代法史学者在研究古代具有案例性质的“廷行事”、“决事比”、“断例”及“成案”时,往往未作细致辨析便径以“判例”称之,如汪世荣的《中国古代判例研究》、胡兴东的《中国古代判例法运作机制研究——以元朝和清朝为比较的考察》等。就宽泛意义而言,“判例”与“成案”指的均是司法实践中产生的个案,故以“判例”称“成案”固无不可;但需要注意的是,“判例”这一概念在清末才出现,可能源自日本,[18]乃近代西法东渐的结果,并非中国古代法律的“法定用语”,清代成案与西方普通法中的“判例”制度内涵大不相同,将两者混用,容易导致许多误解。[19]中国古代法律语境中的“成案”,只是单纯的个案判决,其虽然可能对未来的司法官员有参考价值,但并不必然对未来的同类案件具有约束力、更不是正式的法律渊源;而普通法语境中的“判例”则不仅是个案判决,而且还对未来同类案件具有普遍的约束力,是正式的法律渊源。因此,不能将清代成案与普通法系中的“判例”简单对应。清代司法官员援引成案之目的、运用成案进行司法论证的方式与普通法系中法官援引判例之目的、运用先例进行司法论证的方式均存在巨大的差异,正如贺卫方教授指出的一样:反观中国古代法官,尽管他们在判决中也引用以前的事例,但是这些事例大多并非司法先例,而且法官本身也无须严格地遵循它们。这些事例如文章的用典,只加强司法判决的说服力与权威性……由于它特殊的制作和生效方式,决定了它绝非如英国所有的那种判例法,而更类似于古罗马皇帝就具体案件所发布的指令(decreta)。它只是皇帝行使其最高立法权的一种方式而已。皇帝可颁布一部法典,也可以授予某些判例以强制性拘束力;同样,他也完全不必考虑到判例所确立的法律原则的前后一致性,朝例夕改,全凭个人意志,与英国的判例法当然是大异其趣的。[20]P201

可见,虽然清代司法官员也像普通法系国家的法官一样援引过去的案例,但两者援引的方式与目的是大异其趣的。在普通法系国家,法官援引先例“不仅仅是在实质上适用先例中的法律规则,而且是在宣告判决所依据的权威渊源”;[21]而中国古代司法官员援引成案,主要是为了证明法律适用与定罪量刑的准确与恰当,成案只是成文法规则的解释,判决依据的权威渊源是成文法而非成案。

清代的成案的性质、功能、效力与运用方式之所以与普通法系中的“判例”不同,是由中国传统的司法体制、审判理念与权力结构决定的。在传统帝制中国社会中,中央虽然有专门负责司法审判的机构如唐宋时期的大理寺、清代的刑部,但这些审判机构并不拥有独立审判权,刑部的一切“定拟”都要奏准皇帝才发生法律效力。[22]P27因此,就理念而言,只有皇帝才拥有独立裁决案件的权力,只是因为皇帝不可能一个人处理所有案件,所以才不得不把普通案件交由不同层级的司法官员来处理,从本质上说,传统律/例就是皇帝颁发给官员的如何处理案件的具体指令。对于不涉及人命的普通轻微案件,司法官员可以直接按皇帝既有的指令来判决,不必由皇帝亲自处理;而对于那些涉及人命或难以依照既有指令判决的重大疑难案件,就得奏请皇帝“圣裁”。皇帝做出新判决后,若认为此判决具有普遍性,就会据此制定新的指令(颁布新例)。可见,在中国传统皇权体制下,一个案件判决是否具备强制性约束力,最终取决于皇帝意志,而不是判决本身蕴含的法律原则。

清代成案在司法审判中的功能及作用与中国现代最高人民法院的案例指导制度有一定类似之处,故而有学者认为案例指导制度是对传统判例文化的传袭。[23]对于“指导性案例”与“成案”之间的类似与区别,可以从以下几个角度作一些观察:

第一,概念与范围。就案件的审理主体而言,清代“成案”仅限于高层司法机关(主要是刑部)批准或办理的旧案;而现代“指导性案例”的来源既可能是基层人民法院,也可能是最高人民法院,只是最终由最高人民法院确定并发布而已。就案件类型而言,因清代“户婚田宅”之类现代意义上民事纠纷均由州县官审结,刑部覆核的都是量刑在徒罪以上的有关人命之大案,故“成案”大都属于现代意义上的重罪案;而现代“指导性案例”包括“社会广泛关注、法律规定比较原则、具有典型性、疑难复杂或者新类型与其他具有指导作用的案例”,既包括刑事案件,也包括民事案件。

第二,产生方式。清代刑部“成案”的产生无需特定程序,当刑部处理完某个具体案例后,成案即已形成。现代“指导性案例”的产生则需要严格的法定程序,经“推荐”+“决定”+“发布”三个步骤而产生:“推荐”指各级人民法院以及社会各界人士向最高人民法院案例指导办公室推荐指导性案例;“决定”指最高人民法院案例指导办公室对被推荐的案例进行审查后报院长或副院长提交最高人民审判委员会讨论决定;“发布”指最高人民法院审判委员会讨论决定的指导性案例,统一在《最高人民法院公报》、最高人民法院网站、《人民法院报》上以公告的形式发布。可见,最高人民法院作出的判决并不能自动成为“指导性案例”,“指导性案例”的产生程序远比“成案”严格,数量也受到严格控制,因此,更类似于清代经过“通行”程序的成案。

第三,性质与效力。清代成文法始终未承认“成案”的法律效力,故而其效力主要起到增强说理的辅助性作用。而对于“指导性案例”,《最高人民法院关于案例指导工作的规定》第七条规定“最高人民法院发布的指导性案例,各级人民法院审判类似案例时应当参照”,“应当参照”即“必须参照”,意味着法官在审理与指导性案例类似的案件时,如果其裁判违反指导性案例确立的原则或精神,就可能导致被上级法院推翻,可见“指导性案例”对法官判案具有较强的约束力。但是,这种约束力并不是法源上的约束力[24]。最高人民法院发布“指导性案例”的目的,是为了“总结审判经验,统一法律适用,提高审判质量”,在现代权力分置的制度框架下,大陆法系国家的审判机关的权力限于“用法”而不能“造法”、“立法”,因此,“指导性案例”只是“成文法规则的解释或续造之结果,是一种次要渊源甚至是辅助性渊源”。[25]P300所以,法官在司法审判中即使参照了“指导性案例”进行判决,其裁判文书却并不一定需要直接援引“指导性案例”,而可以采取“默认”的方式参照;如果其裁判文书要援引“指导性案例”,也不宜将其作为裁判的依据引用,而是作为说理的依据引用。在效力方面,“成案”与“指导性案例”存在较多相似之处。在功能方面,“成案”与“指导性案例”对于统一量刑、约束法官的自由裁量权具有重大意义。[26]

第四,援引方式。清代司法官员援引成案的方式是基于直觉与常识的情节类比,大致包括三个步骤:首先寻找一个权威性的律例条文作为类比的基点;其次,在确定的基点将成案与待裁案件情况之间识别事实上的相同点和不同点;第三,判断事实上的相同点重要还是不同点重要。[27]现代法官援引“指导性案例”的方式则与此迥然不同:最高人民法院发布“指导性案例”时,已对本案的“裁判要点”进行了概括,因此,法官在援引“指导性案例”时,无需要像清代司法官员一样,去识别成案与待裁案件事实上的相同点和不同点,而只需要判断待裁案件与“裁判要点”中的原则是否一致即可,这种援引方式与援引法律一样,同样按照“大前提-小前提-结论”的逻辑三段论进行推理,区别仅在于援引法律时大前提是法律,而援引“指导性案例”时大前提是“指导性案例”“裁判要点”中的规则而已。

结语

就《大清律例》的规定而言,“成案”与“律”、“例”的性质迥然。律、例是正式的法律渊,“成案”则只是裁判说理的依据,不能作为裁判的法律依据。但是,在传统中国法律文化视野下,律、例与成案都只是“有德君子”在“情法之平”原理指导下作出的具体判决。区别仅在于:“律”是已经过漫长时间洗礼的“经典判决”,其正确性不容置疑,“条例”与 “成案”则是尚未经时间洗礼的“暂时判决”,其正确性还需不断确认。律、例与成案的内在结构则并没有本质的不同,传统律典“客观具体主义”与“定刑主义”的立法特色使得律、例与成案一样,指向的都是一个个具体的个案。因此,古代中国的成文法是按照以下制度脉络产生的:“把‘情法’平衡的判决内容作为典型案例,从中抽象出若干‘情’和‘法’或‘罪刑’和‘量刑’一一对应的规范命题,并加以分类记录,制成一个手册,提前发给担当判案工作的官僚。”[28]P437中国传统司法审判并不存在一种根据“中间项”性质之法裁判个案的结构。

由西方“法”这个词所能联想到的,是相反的、中间项的话题——是一个比个别事例来说较为抽象,却远较情理这个原理具体的特别的存在。在西方,讲到“法”,呈现的是原因与结果、要件与效果的因果关系,即规定一定范围的行为类型和这个范围内的个别行为相对应的效果这样一种“规则”(rule)的形式。而这个规则被置于中间,其一边是按照这个规则运行的社会,而另一边是这个规则的拥护者的权力,审判被理解为实现这个规则的场所。[29]

清代“‘成文法’与‘成案’即判例之间并非‘一般与个别’或‘上位与下位’之类的主次关系,而都是根源于皇帝本身的权威并视为其本人作出的有关‘情法之平’的判断,两者在逻辑和地位上表现为并列或并立的关系”;[28]P441-442“单个的律条,单个的成案,也是在‘情法之平’这样一个根据原理之下,以同样的资格并列。”[29]成案与律例之间,只差着皇帝的一个认可程序。一旦成案经过“通行”程序,其效力与适用方式就与律例无异,即所谓“律例为有定之案,而成案为无定之律例”。[3]P4

注释:

① 有关成案在清代司法审判中具体的运用情况,已有许多学者作过量化的分析与统计。如日本学者小口彦太经过统计后认为《刑案汇览》4000多件案例中援引成案有465件;王志强的统计为367件;胡兴东则编制了《刑案汇览三编》中的判例统计表,计260件。参见(日)小口彦太:《清代中国刑事审判中成案的法源性》,载杨一凡主编:《中国法制史考证》丙编第四卷,中国社会科学出版社2003年版,第289页;王志强:《清代成案的效力和其运用中的论证方式》,载《法律多元视角下的清代国家法》,北京大学出版社2003年版,第102页注释1;胡兴东:《中国古代判例法运作机制研究——以元朝和清朝为比较的考察》,北京大学出版社2010年版,第377-396页。

② 通行:原为“通令遵行”之意,在清代法律制度中,“通行”是一种重要的法律形式。它可以把临时性的重要成案上升为制定法,作为此后司法和行政活动中直接援用的法律依据。参见胡震:《清代“通行”考论》,载《比较法研究》2010年第5期。

③ 有关说帖的性质,《刑案汇览凡例》有详细说明:“刑部说帖始自乾隆四十九年(1784年),因各司核覆外省题奏咨文并审办词讼呼案逐一拟稿,呈堂阅画,遇有例无专条,情节疑似者,当经批交律例馆覆核,于是核定时缮具说帖,呈堂酌夺,再行交司照办。”载(清)祝庆祺等编:《刑案汇览三编》,北京古籍出版社2004年版,第2页;沈家本对说帖有更详细的类似说明,参见(清)沈家本:《刑案汇览三编序》,载氏著《沈寄簃遗书·寄簃文存》卷六,中国书店1990年版,第961页;另外,当代学者有关“说帖”的讨论,可参看邱澎生:《由刑部说帖检视19世纪中国的“罪刑法定”问题》,发表于厦门大学法学院主办“中国法律史前沿问题”国际学术研讨会论文集,厦门,2011年12月17-18日。

④ 有关清代刑事审判中援引成案的具体数量,可参见胡兴东:《中国古代判例法运作机制研究——以元朝和清朝为比较的考察》,北京大学出版社2010年版,附录第377-396页。