从《四库全书》私人进献本看清初私家藏书

2018-08-10,

,

(1.河南大学历史文化学院,河南 开封 475001;2.华东师范大学古籍研究所,上海 200241)

清乾隆年间,为编修《四库全书》,曾于三十七年(1772)正月命各省购访遗书,“今内府藏书,插架不为不富;然古今来著作之手,无虑数千百家,或逸在名山,未登柱史,正宜及时采集,汇送京师,以彰千古同文之盛。著令直省督抚会同学正政等,通饬所属,加意购访”。然而,图书征集伊始,私人进献并不积极,不仅贵州等地,“地居山僻,书籍罕临”,就连江浙等发达地区,搜书工作也少有进展。鉴于此,乾隆三十八年(1773)又下诏:“今明旨征求,借后仍还故物,于彼毫无所损,又岂可独抱秘文,不欲公之同好乎?”从此,大规模进书活动陆续展开。在此过程中,《四库全书》采集图书主要来自敕撰本、内府本、《永乐大典》本、地方采进本、通行本及私人进献本,其中私人进献本是《四库全书》的重要文献来源。于此,黄爱平《〈四库全书〉纂修研究》一书曾对私家进献本做出了初步统计。郑伟章《〈四库全书〉献书人丛考》一文则对《四库全书》的献书人做了个案考察。基于此,本文拟以《四库全书》私人进献本为研究对象,在明晰《四库全书》私人进献本规模、分布的基础上,着重总结分析清初私家藏书的特点以及《四库全书》编修对清代藏书事业的影响。

1 《四库全书》私人进献本的规模

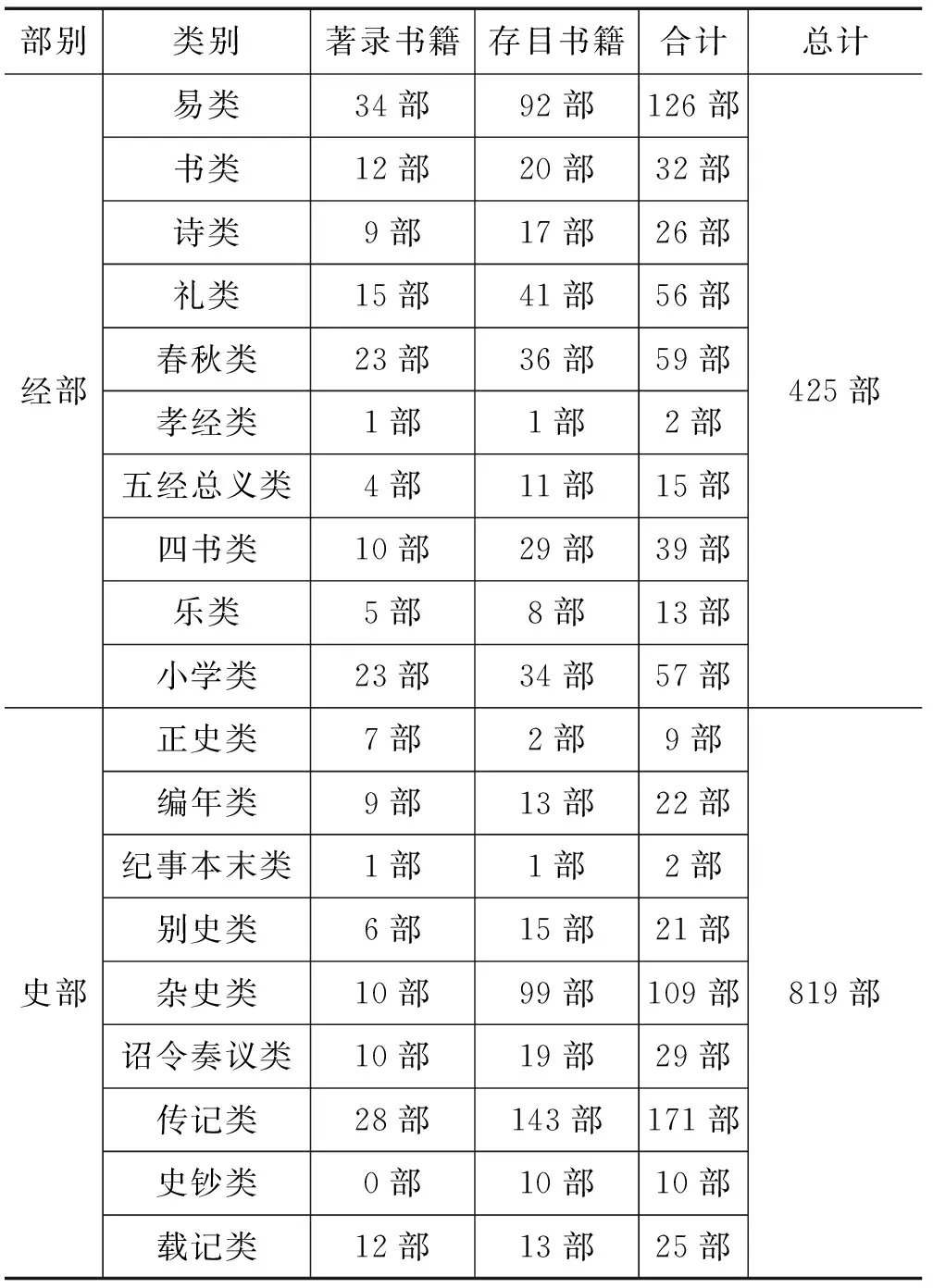

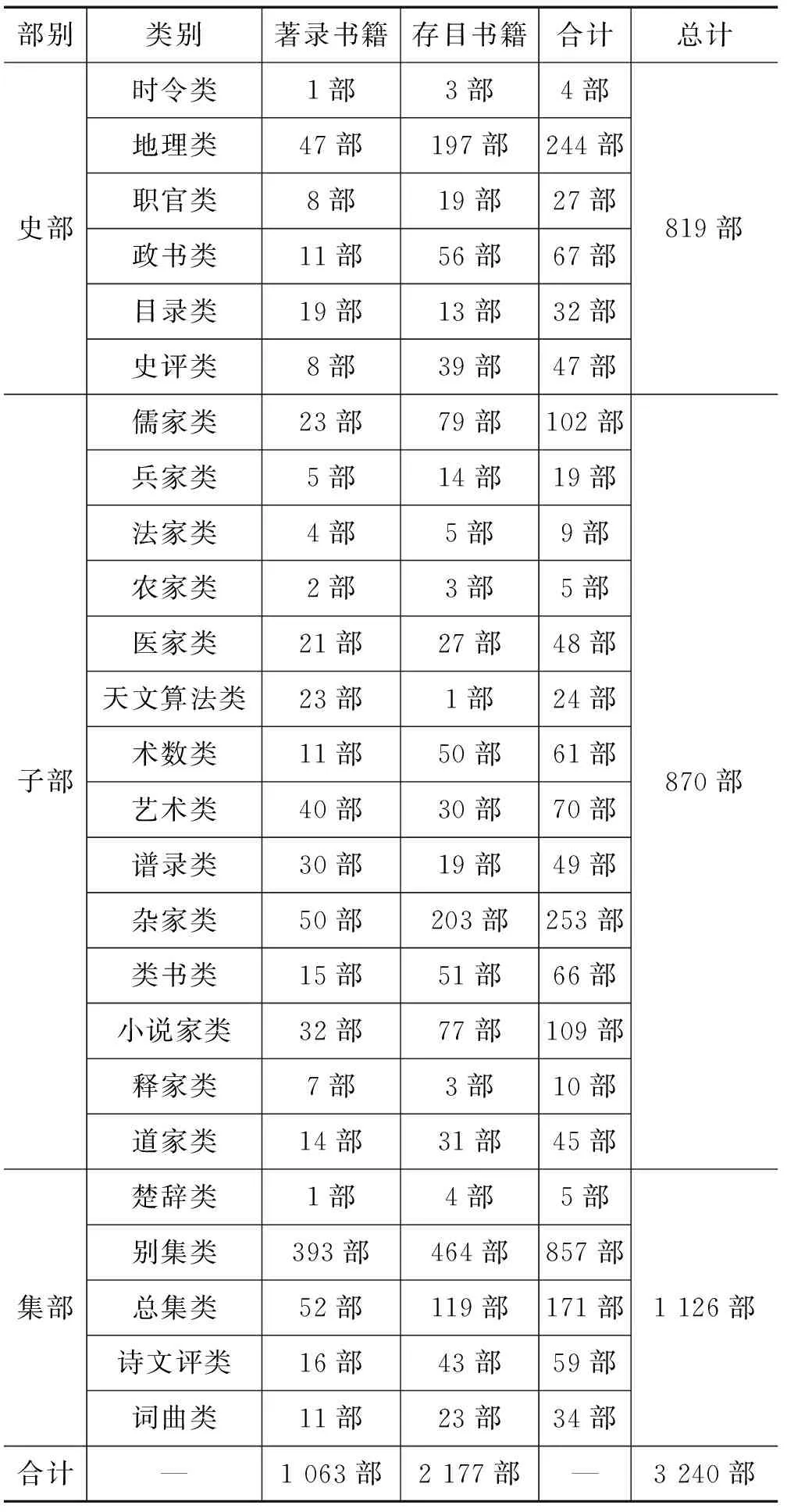

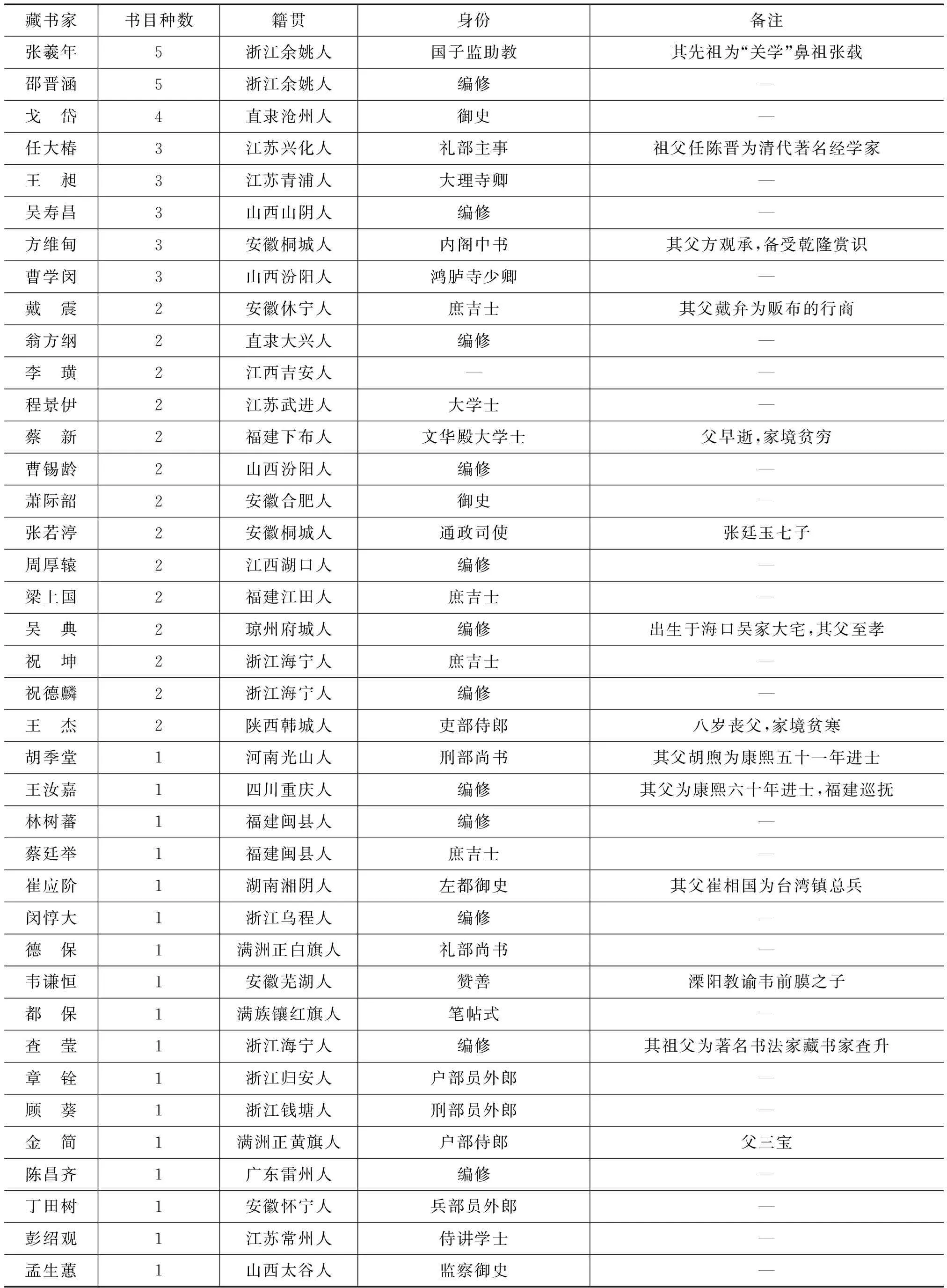

据《四库全书总目》载,为了与敕撰本、内府本、《永乐大典》本、地方采进本、通行本区分开来,《四库全书》于私人进献的每部书籍之后一般注有“某某人家藏本”字样。按此,兹列表1如下,以见清初藏书家藏书之规模和种类。

表1 私人进献本规模与种类

续表1

表1所列私人进献本共 3 240 部,四库馆臣经过甄别、校阅、考证后,著录《四库全书》者 1 063 部,著录存目者 2 177 部。此外,书籍若有“违碍悖逆”之语,则须禁毁,任松如《四库全书答问》载:“问:当时查送销毁之禁书,何者最多?答:浙江自乾隆三十九年起,至四十六年止,先后送毁二十四次,书凡五百三十八种,共一万三千八百六十二部。明代清初名臣宿望鸿篇巨制,多被销毁。”在这些被禁书籍中,多半是私家藏书。

此外,依表1所列,私人进献本书籍遍及经、史、子、集及其各个门类。其中集部书籍最多,尤以别集类为主,达857部;子部次之,以杂家类、小说家类、儒家类为最;史部中,正史类最少,仅9部,盖正史属官藏书籍,较为常见,不必征采。地理类最多,达244部,其次是传记类171部,杂史类109部;经部则以易类126部居首。“观书籍分布之疏密,可以知各地现在文化之高下及将来文化之升降;观书籍种类之同异,可以知各地旧日学者之风尚与未来思潮之趋向”。从《四库全书》私人进献本书籍的分布情况来看,关乎科技类书籍尤少。

2 私人进献本的分布及清代私家藏书的特点

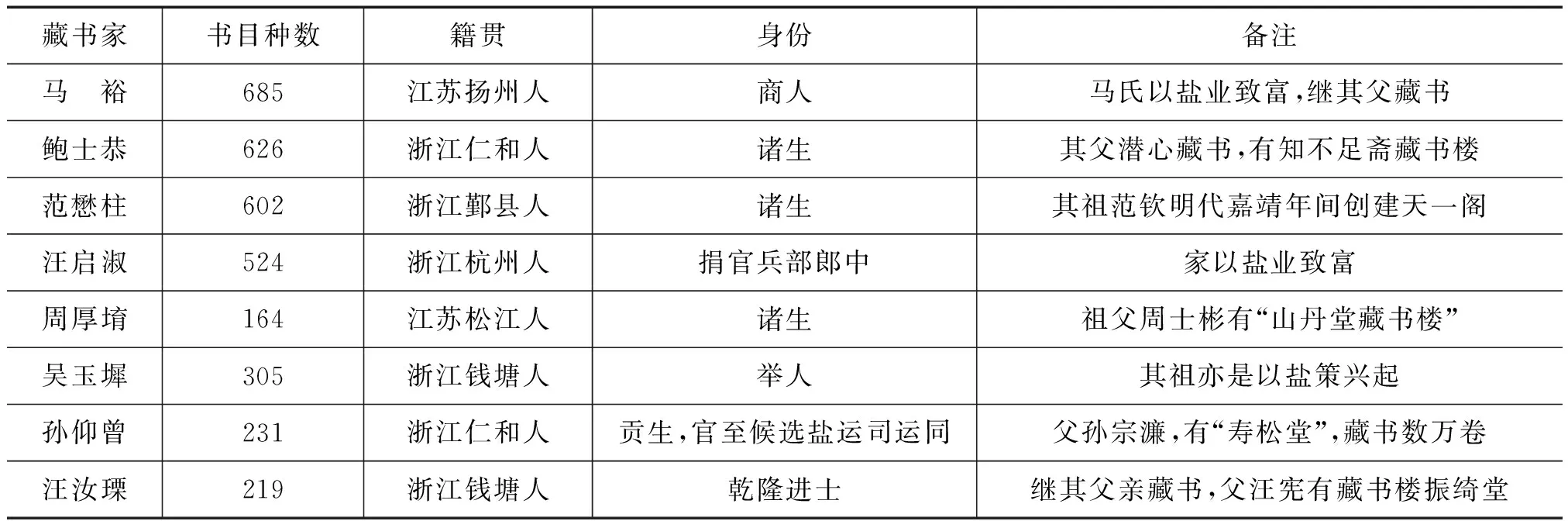

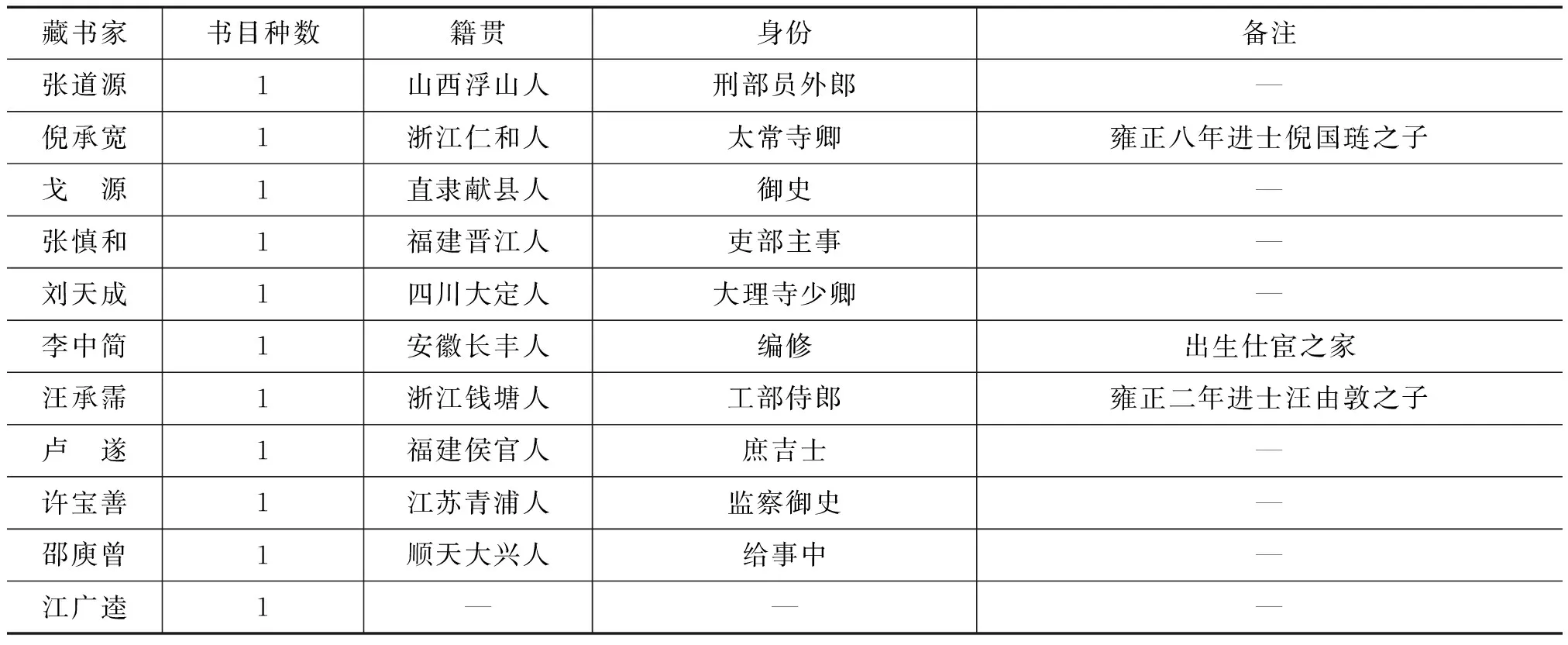

明清之交,江南学者以藏书相尚,“其在江南,则常熟毛氏之汲古阁为称首,且精择校勘以公于世。继之者常熟钱氏之绛云楼,述古堂;昆山徐氏之传是楼;昭文瞿氏之铁琴铜剑楼;以至太仓顾氏,泰兴季氏等,咸蓄善本,事雠校”。当然,清修《四库全书》时,私人进献书籍不仅源自江浙,也有不少来自他省。兹按藏书家姓名、献书种数、藏书家籍贯、身份等方面,列表分析《四库全书》私人献书之大概,以窥清初私家藏书之特点。

表2 私人进献本进呈者简表

续表2

续表2

续表2

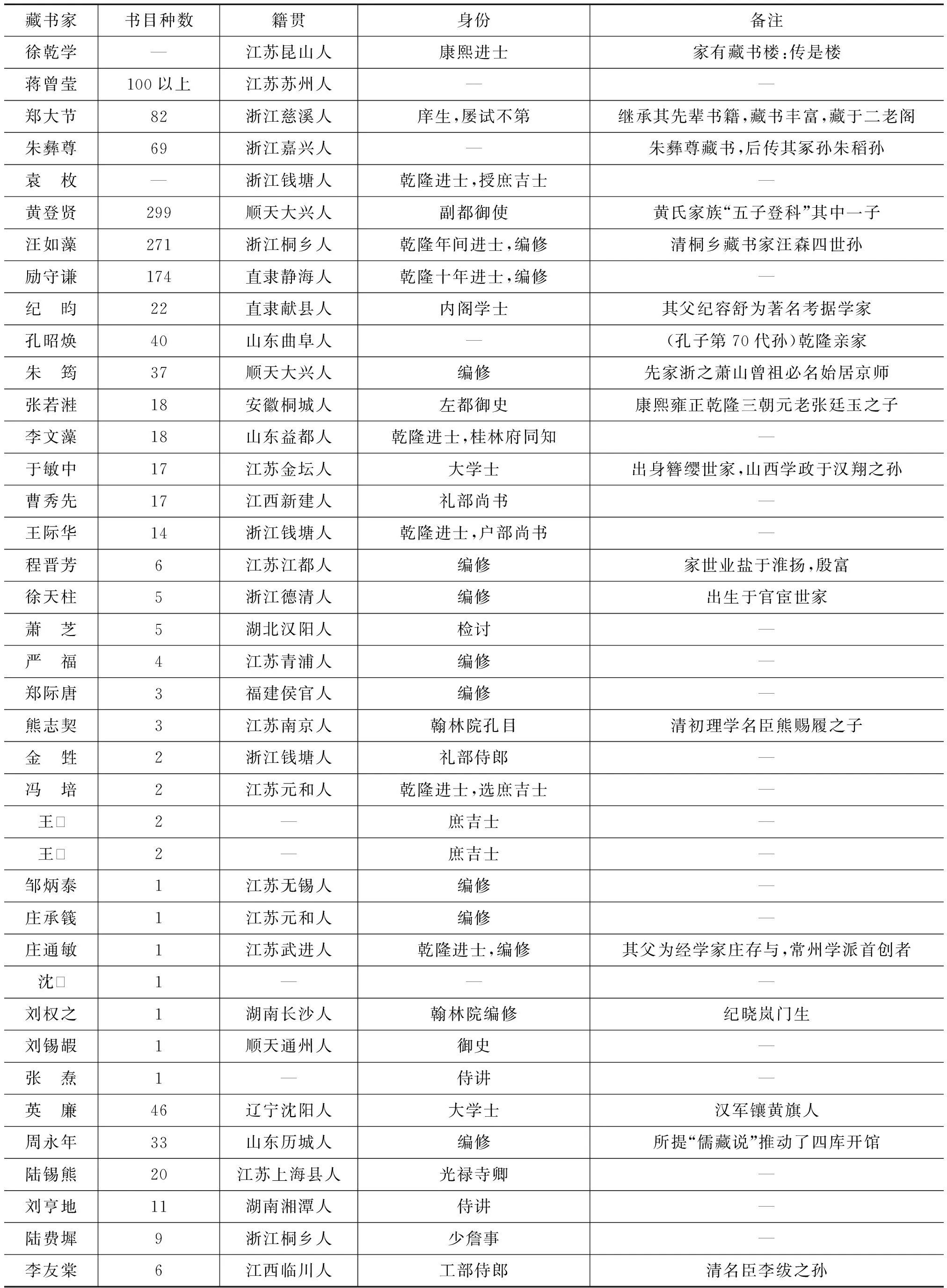

2.1 献书人的身份分布

由表2可知,《四库全书》的献书人主要是地方富商和各级官员。富商通过经商致富,家境殷实,购藏图书。此类藏书家主要分布于江浙地区,且藏书丰富,拥有藏书阁楼,如马裕、鲍士恭、范懋柱、汪启淑、周厚堉等,其藏书多不是成于乾隆一朝,而是经过数代人积累而成。另一部分献书人主要是各级官员,其大多通过科考入仕,有些官至一品阁臣。此类进献者有不少是四库馆臣,如四库总裁官就有于敏中、英廉、程景伊、蔡新、王际华、曹秀先、王杰、张若溎、李友棠、金简等;总纂官有纪昀和陆锡熊;翰林院提调官有祝德麟、刘锡嘏、张焘、萧际韶;武英殿提调官有查莹、韦谦恒;协勘总目官有刘权之、汪汝藻、程晋芳、梁上国、任大椿和张羲年;纂修官有刘亨地、庄承篯、吴寿昌、翁方纲、励守谦、朱筠、萧芝、郑际唐、林树蕃、邹炳泰、邵晋涵、周永年、蔡廷举、戴震、熊志契;总阅官有德保、倪承宽;总校兼提调官有陆费墀;分校官严福、闵惇大。此类进献者共45人,占私人进献者二分之一左右,且多是藏书大家,如献书将近300种的汪汝藻,便是清初著名藏书大家汪森的四世孙。汪森,字晋贤,居桐乡,筑有“裘杼楼”积书万卷,藏书为浙西之首。另有藏书楼“小方壶”“拥书楼”,所藏宋元词集最多,盖因如此,其词作能标举新异,称道一时。藏书传至汪汝藻,以至“书香盈室”。再如编修查莹,出身海宁望族,祖父查升有“澹远堂”,富有藏书。继此,查莹性喜聚书,游弋书肆,每遇异书,必购而归,日积月累,藏书日丰,藏入“听雨楼”“圣雨楼”“赐研堂”“学山堂”等。

2.2 献书人的区域分布

表2所列献书者,除去5名籍贯不明者,其他藏书家籍贯分布为:浙江24人,江苏18人,安徽8人,福建7人,山西5人,直隶(河北)5人,顺天(北京)4人,江西4人,满洲人3人,湖南3人,山东3人,四川2人,湖北、辽宁、海南、陕西、河南、广东各1人。其中,浙江、江苏、安徽三省人数最多,占总人数的54.34%。由此可见,清初藏书家虽遍布各省,但主要集中在江浙地区,且藏书最多,像马裕、鲍士恭、范懋柱、汪启淑等进献书籍在500种以上,周厚堉、吴玉墀、孙仰曾、汪汝瑮、蒋曾莹、黄登贤、汪汝藻等进献书籍在100种以上。究其原因,主要在于:南宋以来,江南地区稳定的社会环境、浓郁的文化风尚、富足的经济生活,是滋长私人藏书的肥沃土壤。江南士人热衷于筑阁藏书,诸如开万楼、所好轩、振绮堂、抱经阁、竹林西屋、天一阁等,皆是清代江南的藏书胜地。如宁波天一阁“所藏之书最多”,“纯用砖瓷,不畏火烛,自前明相传至今,并无损坏,其法甚精”。乾隆间,曾效仿天一阁筑“七阁”以收藏《四库全书》,“著传谕寅著亲往该处,看其房间制造之法若何,是否专用砖石,不用木植。并其书架款式若何,详情询察,烫成准样,开明丈尺呈览”。毫无疑问,江浙地区富足的经济生活和厚重的文化积淀,为清初藏书家的藏书活动提供了良好物质条件和文化氛围。

2.3 献书人的家学传承

藏书之事需长期循序积淀,清初私家藏书也不例外,所谓“读书难,藏书尤难,藏之久而不散,则难之难矣”。正因如此,清初藏书家注重藏书的继承、传衍。《四库全书》献书人所献书籍多源自家学,如:鲍士恭,继其父鲍廷博“知不足斋”藏书,范懋柱继其祖范钦“天一阁”藏书,黄登贤继其父“万卷楼”和“养素堂”藏书,蒋曾莹继其父蒋重光“贮书楼”和“赐书楼”藏书,马裕继其父“丛书楼”藏书,孙仰曾继其父孙宗濂“寿松堂”藏书,汪承霈继其父汪由敦藏书,汪如藻继其祖汪森藏书,汪汝瑮继其祖汪宪“振绮堂”藏书,吴玉墀继其父吴焯“绣谷亭”和“瓶花斋”藏书,熊志契继其父熊赐履“下学堂”藏书,郑大节继其父郑性“二老阁”藏书,祝德麟继其先人祝淇、祝萃藏书,朱稻孙继其祖朱彝尊“曝书亭”藏书。应该说,这些献书人之所以成为名于一时的藏书家,一个重要原因就是继承了先人典藏书籍,如范懋柱,是天一阁范钦八世孙,乾隆帝称其“(藏书)皆累世弆藏,子孙恪守其业,甚可加尚”。马裕,父马曰璐,伯父马曰琯,皆酷爱典籍,凡逢好书,“或借钞,或转购,穷年兀兀,不以为疲”,并筑小玲珑馆、丛书楼专门收藏,而后传于马裕。鲍士恭,父鲍廷博颇富藏书,藏于“知不足斋”,受其影响,鲍廷博犹爱文史,热衷藏书,不敢懈怠,以致藏书日富。而后鲍士恭将其藏书传于子鲍正言,成为名副其实的藏书世家。当然,并非所有藏书家都后继有人,传衍不绝,如“乾隆三大家”袁枚爱书惜书,曾言“书之为物,少壮、老病、饥寒、风雨无不宜矣”,常年“以俸易书”,累及四十万卷,并筑所好轩藏之;然而袁氏二子“见书殊漠然”,以至辛苦积攒的书籍,“至今无人能传”。不得已,在乾隆三十八年(1773)清廷征书时,袁氏将所藏书籍,或献给朝廷,或赠予友朋,“散之十之六七”。虽然部分藏书得以传世,可惜却少了一个藏书世家。

3 《四库全书》编修对清代私家藏书的影响

一如前述,《四库全书》著作私人进献本共 3 240 部,藏书家之实质贡献,可以想见。一方面,清初私家藏书为《四库全书》纂修提供了史料来源,《四库全书》的编修又转而推动了清代私家藏书事业的发展。另一方面,《四库全书》的纂修也对清代私家藏书产生了一定的负面影响。

一方面,《四库全书》编修促进了清代私家藏书的发展。征书初始,清廷为了奖励献书有功的藏书家,特出台奖励措施:一是凡进书五百种以上者,“赏《古今图书集成》各一部,以为好古之劝”;一百种以上者,“赏给内府初印之《佩文韵府》各一部,俾亦珍为世宝,以示嘉奖”。二是“进书百种以上者,并令择其中精醇之本,进呈乙览,朕几余亲为评咏,题识简端”。这些奖励措施掀起了民间藏书、献书之风,在《四库全书》编纂之后,涌现出大量藏书阁楼,如吴骞的“拜经楼”、瞿氏“铁琴铜剑楼”、杨以增“海源阁”、黄澄量“五桂楼”等等。更重要的是,在《四库全书》纂修过程中,戴震、任大椿、程晋芳、周永年等一大批考据学者、校勘学者参与其中,贡献颇多,一定程度上将考据之风推向高潮。承此余绪,大批学人专注考据之学,摒弃义理之学。受此影响,购书、藏书、校书之风盛行,大大促进了清代私家藏书事业的蓬勃发展。

另一方面,《四库全书》编修为清代私家藏书带来了灾难。为了储藏卷帙浩大的《四库全书》,清廷修筑“四库七阁”。其中,内廷四阁有文澜阁、文溯阁、文渊阁和文津阁,所藏《四库全书》本供大臣阅览。江浙三阁有:文宗阁、文汇阁和文澜阁,所藏《四库全书》本供士子学人参阅。由此,原被藏书家引以为傲的私藏珍本,在《四库全书》著录后不再那么珍贵。同时,按照规定,四库事宜结束后,征用书籍要悉数归还藏书人,“复命将进到各书,于篇首用翰林院印,并加钤记,载明年月姓名于面页,俟将来办峻后,扔给还各本家,自行收藏”。但史事结束后,很多书籍并未归还主人,而是被一些官员中饱私囊,致使一些藏书家损失惨重。如进书最多的马裕、范懋柱、鲍士恭、汪启淑四人,除范氏天一阁得以幸存外,鲍氏不再以藏书著称,而马、汪两家更是骤然衰落,再无影响。此外,清廷编修《四库全书》,实为“寓禁于修”,所征书籍若有违碍,或删改词句,或部分毁销,或全部毁销,任松如《四库全书答问》总结清廷借纂修《四库全书》之机,贯彻“寓禁于修”宗旨之处多达十条,仅全部禁毁书籍就多达十五万种以上。在此背景下,私家藏书自然成为清廷查缴、禁毁的重要对象,“江浙为人文渊薮,即迅速饬缴销毁,不使稍有留遗”。显而易见,四库编修对私家藏书也带来了不小的打击。

总之,私人进献本为《四库全书》的纂修提供了丰富的史料来源。在修书过程中,清初稳定的社会环境为藏书家的搜书聚书活动提供了良好条件,是大量私家藏书存在的原因之一。从私人进献本的地理区域分布来看,南方依旧是藏书大家最重要的聚集地,然而该时期各地都可散见其他藏书家,他们对私家藏书事业的贡献,对文化发展的传承同样占据重要地位。同时,藏书活动不存在身份差别,然而综观清初藏书家的身份,商人和官员占据绝大多数,大抵是藏书活动耗费心力物资之故。其中,由商业致富而后致力于藏书活动者不止一二,也恰好印证了何炳棣先生《明清社会史论》所谓“经商—读书—入仕”的家族生存模式。此外,编修《四库全书》过程对各地藏书“大检验”的征书活动、禁书毁书等文化专制行为,在销毁部分私家藏书的同时,也刺激了藏书活动的活跃发展,埋头故纸堆聚书校书的为学模式,影响了有清一代学术的发展态势,使得朴学之风蔚为盛行。