生态保护扶贫DPSIR框架构建初探

2018-07-24周维佳寸云激

周维佳,寸云激

(大理大学民族文化研究院,云南大理 671003)

一、基本概念

生态保护扶贫是指基于国家主体功能区划,在生态重要区和脆弱区,根据生态系统、经济社会发展状态,通过生态建设工程、生态产业发展、生态补偿机制、生态市场调控等路径的统筹运用,使得生态系统良性发展的同时实现贫困人口脱贫、贫困地区发展,达到社会经济生态系统协调健康发展的一种扶贫模式。

概念框架是一个集假设、原理和规则于一体的理论架构。它是一个分析工具,用来区分概念和组织思想,根据不同的情景可以有一定程度的变形。它的特点是具有对核心问题的高度凝练性和把握性。因其对动态复杂交叉学科分析的有效支撑性,概念框架在自然资源研究、社会学、发展学等学科领域应用广泛。生态保护扶贫研究是涉及多学科领域协作的复杂动态研究,概念框架为我们提供了一种认识问题、解决问题的工具和思路。

二、研究进展

目前,就生态保护扶贫这一主题来说,联合国千年生态系统评估项目(Millennium Ecosystem Assessment,MEA)提出的生态系统服务与人类福祉之间关系框架[1]和Fisher等人总结出的ESPA(Ecosystem Services and Poverty Alleviation)框架[2]最为经典。

它们对于帮助研究者和决策者理清基本概念、了解问题具有天然优势,但是对于以实施为导向的中国特色创新性扶贫模式生态保护扶贫问题分析、问题解决来说却存在内在的缺陷。具体体现在以下三个方面:一是忽视了人类的主观能动性。生态系统服务与扶贫的关系说到底是人与自然的关系,自然以及生态系统之所以有价值,正是人类充分认识其特性并加以利用的结果。忽视人类的主观能动性探讨生态系统与扶贫之间的关系是不切实际的。二是缺乏整体观。要重视生态系统服务与扶贫之间的对立统一关系,更要重视生态保护扶贫作为整体与环境因素之间的关系,这样才能避免只见树木不见森林,才能兼顾生态系统服务与扶贫之间的辩证性和生态保护扶贫的整体性。三是缺乏系统观。生态保护扶贫的问题实质上是社会-经济-生态系统协调发展的问题,必须将其置于该系统下认识分析。新的能够解决这些问题的概念框架亟待构建。

三、生态保护扶贫DPSIR框架构建

(一)DPSIR框架

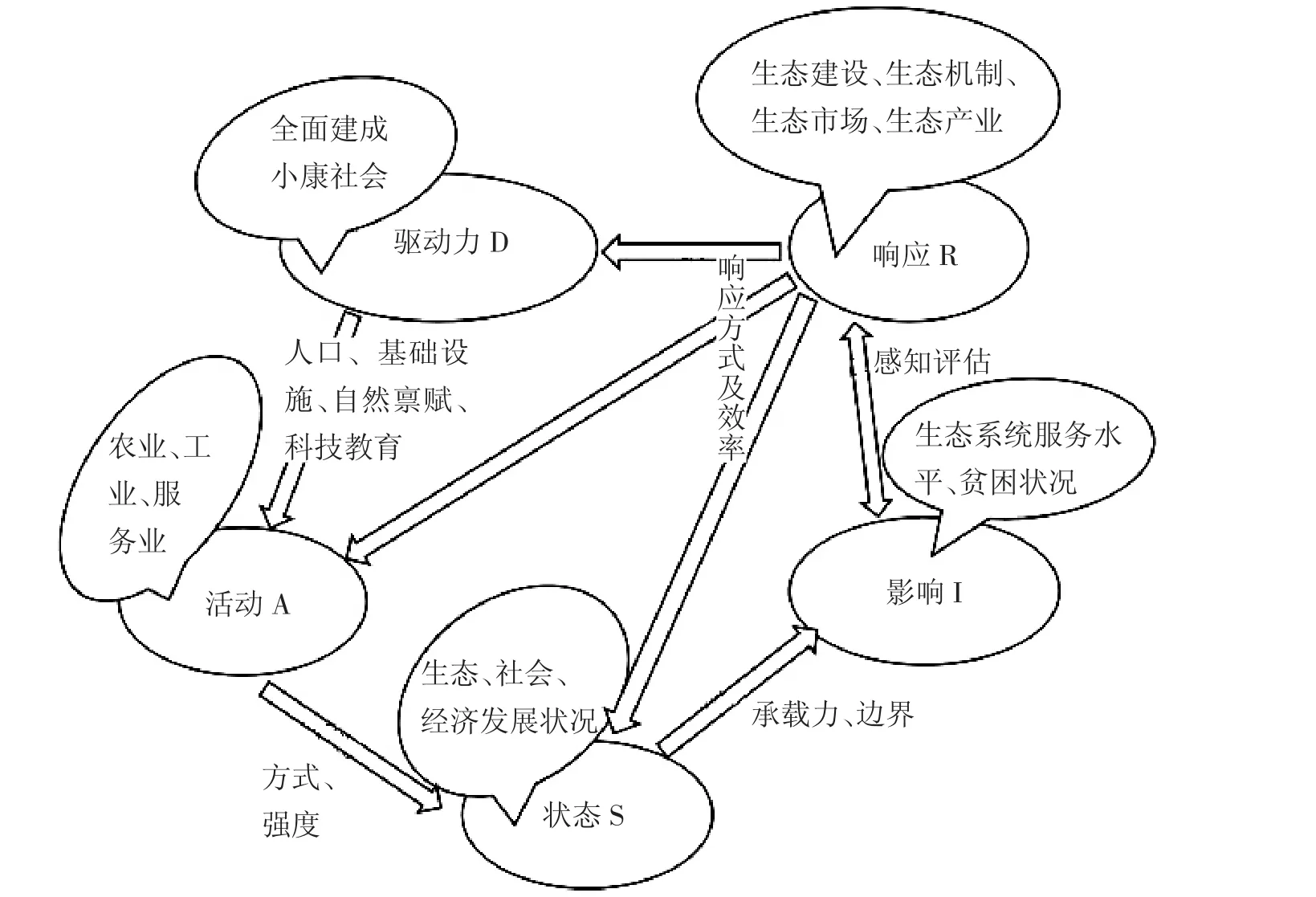

DPSIR框架(见图1)是一个因果链,揭示生态环境与人类活动的因果关系,并能够将资源利用、经济发展、社会差异等问题整合在一个有效框架内,为政策决策提供有效参考[3]。被EEA(the European Environment Agency)等权威机构广泛运用,在水资源管理、农业可持续发展、整体环境分析等领域颇有建树。

(二)生态保护扶贫DPSIR框架构建

图1 生态保护扶贫DPSIR框架

通过比较分析,我们发现DPSIR框架的构建初衷、内在逻辑和目标指向都与生态保护扶贫的研究具有内在契合性,特将DPSIR框架引入对生态保护扶贫问题的分析中,将DPSIR对自然环境的关注扩展至整个社会生态系统,对发展问题的关注聚焦在扶贫问题上,适当的校正焦点,将DPSIR框架进行生态保护扶贫特色化,构建生态保护扶贫DPSIR框架(见图2),以期弥补现行概念框架问题解决能力的不足。

图2 生态保护扶贫DPSIR框架

结合生态保护扶贫相关研究,我们对生态保护扶贫DPSIR框架的五因素进行界定:驱动力D,根据我国现阶段发展目标,“建成全面小康社会”是各级政府和区域发展的最大驱动力,当地人口状况(数量、年龄结构、受教育水平)、基础设施(货物、路况、水)、能源(类型、利用率)、自然禀赋、科技状况等都对其达成方式和水平产生影响;造成压力P的活动包括工业活动(工业类型、结构)、农业活动(作物种类、水肥)、服务业活动(旅游、文化)等;状态S为生态、社会、经济发展状况;影响I一方面是指对生态系统及生态系统服务功能的影响,一方面是指对贫困状况的影响;响应R则可能为生态建设、生态产业、生态机制、生态市场等四个方面的内容。

四、生态保护扶贫DPSIR框架阐释

生态保护扶贫DPSIR框架五个因素内部具有动态关系。首先,驱动力是促使系统运转的起始因素。“十三五”期间,我国社会的第一要务依然是以提高质量和效益为中心的发展,建成全面小康社会。在驱动力的带动下,需要开展农业、经济、服务业等生产生活活动,生产生活活动必然对社会生态系统形成一定的压力、形成一定的状态,“状态”受到活动压力强度和方式的影响;而“影响”与各子系统的承载能力和边界密切相关,比如社会生态系统的承载力、脆弱度与恢复力等;响应与否怎么响应取决于对影响的感知和评估,只有决策者意识到人类福祉受到影响的时候他才会采取应对措施;而响应措施得当与否又对驱动力、活动和状态、影响产生正面或负面的影响,响应方式和水平对系统是否能够健康运行起着决定性的作用,也是生态保护扶贫实施路径制定的关键节点。

通过响应措施给系统注入新的促使系统形成良性循环的血液是行之有效的通路。第一,通过保护修复改善生态状况,使生态系统的供给能力、调控能力等服务能力得到提高,服务于经济社会发展;第二,通过发展生态经济、生态产业缓解人口增长、经济发展对系统带来的压力。第三,通过优化生态制度,比如改进政绩考核制度、健全生态补偿制度、健全生态市场机制来调整政绩导向、平衡生态收益、促进社会经济生态系统协调发展。

据此动态关系,还可以将生态保护扶贫DPSIR框架进一步细化,对每一个指标的状况进行正负两向界定,理出生态保护扶贫的正向良性循环,对生态保护扶贫进展进行评价,找到制约性节点,制定改进措施,确保生态保护扶贫工作有效开展。

五、生态保护扶贫DASIR框架评价

(一)理论研究贡献

第一,在扩展DPSIR框架应用领域的基础上,提供了将生态保护扶贫作为一个整体置于社会生态系统更高层次研究的视角,为生态保护扶贫相关研究的开展提供了系统性、统筹性的工具和思路。第二,将影响因素进行了因果逻辑化,突破了前人研究对这些因素逻辑链条表述不清的局限。第三,为量化评估提供基础,每个指标都是可以被量化描述的。构建合适的指标体系和评估方法之后,生态保护扶贫相关工作的量化评估就可实现。

(二)实践应用贡献

第一,为问题的认识和分析提供了一个框架和清单。生态保护扶贫涉及多学科多部门的工作,一个完整系统的概念框架有利于决策制定者和实施者第一时间了解掌握情况。第二,每个指标之间的动态关系被明确表达,决策者通过自查自找、对号入座,就可以发现制约发展的关键节点及应该着手解决的问题。第三,对调控因子的关注展示了各因素之间的动态关系能被调控的路径和措施,明晰了因素之间的作用机制,为解决生态保护扶贫过程中的问题制定合适的策略提供了抓手。

(三)缺点不足

主要的不足在于框架中没有将生态系统服务与扶贫之间的关系进行细节展示,笼统地将二者均置于“影响”因素内。这与我们将生态保护扶贫作为一个整体研究的理念有关。这种理念一方面促使我们从更宏观的视角看待生态保护扶贫问题,另一方面也导致我们对生态系统服务与贫困之间的关系研究关注不够。此不足可以借用MEA以及ESPA框架的现有研究作为补充。

综上所述,生态保护扶贫的研究和实施是涉及多学科多部门的复杂动态问题,概念框架的运用为认识问题、分析问题、解决问题提供了一种有效的工具和思路。DPSIR框架提供了一个将生态保护扶贫问题置于整个社会经济系统中系统看待的逻辑视角,将其要义与生态保护扶贫内涵相结合形成的生态保护扶贫DPSIR框架,将对具体项目或者特定区域生态保护扶贫问题的认识、评估、策略制定以及量化研究做出独特贡献。