不同的教学方式 相同的训练目标

2018-07-23尹华

尹华

“面积和面积单位”是人教版义务教育小学数学三年级下册第五单元“面积”的教学内容之一。本节课是在认识长度和长度单位、认识四边形的特征、认识并计算平面图形的周长的基础上进行教学的,是从线到面、从一维空间向二维空间转化的起始课,是学习“长方形和正方形面积的计算”和“面积单位間的进率”的基础,也是进一步学习平面图形面积、立体图形表面积、体积的重要基础。所以这节课是小学数学教学中比较重要的一课,也是学生空间观念发展比较重要的一节课。根据教学内容和学习方式特点,两节课的课堂表现是同中有异,异中有同。具体体现出以下几方面的特点:

一、 问题导学,带着问题走进学习

小学数学学习内容多是以问题情境呈现,“问题”就成为学生学习的方向标。两位教师准确把握数学学习的这一特点,在开课伊始,提出问题,让学生带着问题走进学习。

张岩老师:

让学生齐读课题,提问:读了课题,你知道这节课我们要学习哪些内容?学生说出:什么是面积?什么是面积单位?面积和面积单位有什么相同和不同?最大的面积单位是什么?最小的面积单位是什么?面积单位有哪些?教师梳理问题:这节课我们解决3个最基本的问题:什么是面积?什么是面积单位?常用的面积单位有哪些?

申铭健老师:

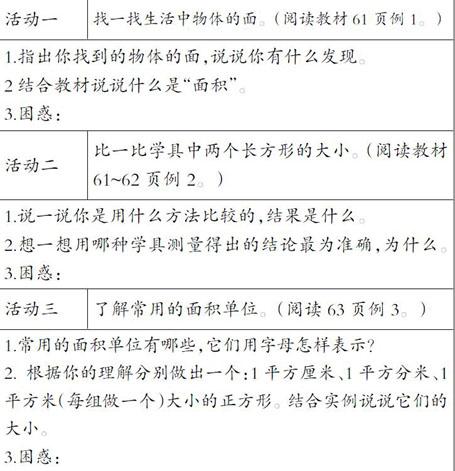

课前给学生发预习单:

两位教师问题呈现的时间不同,一个是课上,从课题内容提出问题;一个是课前,通过预习单呈现问题。学习方式不同,一个是带着问题走进共同学习;一个是带着问题走进自主学习。共同点都是问题导学,使学生知道学习任务,明确学习目标。

二、活动探究,在体验中形成认识

两位教师的教学活动基本遵循《数学课程标准(2011版)》“教师教学应该以学生的认知发展水平和已有的经验为基础……引导学生独立思考、主动探索、合作交流,使学生理解和掌握基本的数学知识与技能、数学思想和方法,获得基本的数学活动经验”的训练思想,面对的学生不同,选择的教学方式也不同,但是对学生能力培养的发展目标趋同。

张岩老师面对的是偏远农村小学,由于学校教学条件和学生学习环境原因,她的教学基本上是“问题导学,顺学而教”的探究式教学;申铭健老师所在的是教学资源、学生学习环境较好的城市学校,根据三年级学生培养发展要求,数学课分为两种课型“自主学习,小组交流”课和“小组汇报,互动研究”课。

1.在操作感知中理解面积的意义。

学生在生活中,在基本的立体图形(正方体、长方体、圆柱体和球体)和平面图形(长方形、正方形、三角形、圆形)的学习过程中,已经初步感知物体和平面图形上有“面”,具有直观的探索图形基本特征的活动经验。怎样借助已有知识和活动经验引导学生从生活中物体的“面”和几何形体的“面”抽象出“面积”,是理解“面积”意义的关键点。

张岩老师引导学生通过摸一摸、比一比、说一说等一系列活动,体会“面”与“面积”的不同,借助具体事例认识“面积”。顺应学生的思维,从具体的物体表面的面积,到抽象的平面图形——封闭图形的面积,经历直观感知到抽象概括的思维发展过程,使学生理解了面积的意义。

申铭健老师的学生带着自主学习和小组交流后的收获走进学习活动,通过学生介绍自主探究发现和小组同学对“面积”的共识,教师抓住典型事例引导学生在直观体验的基础上进一步理解面积的意义。如,在理解“物体表面”的过程中,借助预习单中的错例“物体的大小,就是物体的面积”,在辨析中提升学生的认识;用“角”这个特殊的平面图形使学生认识到只有“封闭图形”才能测量出面积。

两节课相同点是,学生都参与了操作体验活动,经历了感性认识到抽象理解面积的意义的过程,积累了操作体验的活动经验。不同点除学习方式不同外,所选择的事例也不尽相同。张岩老师都是具体事例,申铭健老师在此基础上拿出反例,也就是学生预习中的错例,有分析错例的学习过程。在理解“封闭图形”时,张岩老师给出的都是封闭图形的事例,申铭健老师在封闭图形的基础上拿出了“角”这一反例。面对“不同”,教师要在实践中根据学情优化策略。

2.在实践体验中建立空间观念。

“面积单位”是在面积意义基础上学习的内容,只有理解了面积的意义,才能理解面积单位的意义,建立面积单位的表象。

张岩老师在介绍常用的面积单位:1平方厘米、1平方分米和1平方米后,让学生通过“找一找、比一比和做一做”3个实践活动,丰富学生的体验和认识,帮助学生初步建立起1平方厘米、1平方分米、1平方米的表象。利用多媒体课件重叠呈现3个单位面积,直观对比3个面积单位的大小,初步渗透面积单位之间的进率关系。

申铭健老师课前预习时让学生做面积是1平方厘米、1平方分米、1平方米的正方形,在做中感知三个面积单位的大小关系,在做中学生理解了边长与面积之间的关系。课上通过用面积单位测量具体物体,知道测量时根据测量物体表面的大小选择相应的面积单位,进一步理解了面积和面积单位的关系。

两节课相同点是学生都参与了实践活动,建立了3个面积单位的表象,认识了3个面积单位。不同点是实践活动方式不同,张岩老师设计的是“找——比——做”的实践活动,申铭健老师设计的是“制作——测量”的实践活动。活动难度不同,学习效果也不尽相同,相应的活动体验和活动经验的积累也不相同。

三、发展思维,在交流中促进思维和语言同步发展

数学教学的主要任务是培养学生的思维能力。两位老师在培养学生思维能力和语言能力上表现出训练思想和方法的共同特征。

1.充分认识和理解,才能促进思维发展。

综观两节课,无论是操作感知活动,还是实践体验活动,都是在帮助学生充分认识面积和面积单位。“面积的意义”是在比较物体表面的大小和封闭图形的大小的活动中,在学生的感官、知觉活动经验建立的基础上,抽象出面积的意义,这只是认识过程;能够结合具体事例解释说明,才是理解过程。“具体事例——抽象出数学模型——解释与应用”的过程,是学生思维形成的过程。从学生实际学习效果看,面积意义的认识和理解都很难,两位教师不惜时间,给学生充分的空间,让学生经历直观认识到抽象理解的过程,训练学生思维的条理性、严谨性,语言的完整性和准确性。

2.给学生交流的空间,展示思考过程,发展思维能力。

课堂交流不但能充分展示学生思维和语言表达能力,更能促进思考力的发展。两位教师的教学给学生充分的交流空间。如,面积的意义学习过程中,意义的抽象过程是学习难点,教师让学生充分地说,学生经历不同的表述以及与实例对比分析,意义的表述由最初的不完整、不全面,在交流中完善认知,建立了“( )的大小就是( )面积”的语言结构和思维模型。在面积单位的学习过程中,面积单位与生活实际的联系是突破面积单位空间观念建立难点的关键,在学生找到生活原型后,教师让学生充分交流找到的物体是什么,大约是多少平分厘米(平方分米、平方米)?理解生活中的物体和面积单位的大小差距,准确表达为:( )大约是( )。

两节“面积和面积单位”的教学,还有两点需要思考的问题:

1.怎样帮助学生积累“数学思考”的经验。

本节课3个学习活动,前面对“面积的意义”和“面积单位”两个活动都有评析,自主选择面积单位测量这个活动,与其他两个活动比较,教学所用时间最少,课堂反馈的测量结果仅有密铺一种。听课过程中,我看到有不是密铺的情况:在图形中摆出长和宽、只摆长一行或宽一行的情况。这些学生又是怎么想的?“密铺”只要数出单位数量就能比较出面积的大小;摆出图形的长和宽,学生会调用乘法解决问题的经验,计算出单位数量,再比较面积的大小。只摆一行的真的是没有完成操作任务吗?一个学生告诉我,摆一行就可以看出用几个图形了,没必要再摆了。比较一下,几种不同情况,学生的“数学思考”结果相同吗?由此想到,数学学习活动,要视学生能力发展分层次教学,学生已经能抽象思维了,不用统一经历直观操作过程。教师给学生不同的空间,学生就会有别样的思考,也会促进思考活动经验的积累。

2.学生应当有足够的时间和空间经历活动过程。

我们的教学中总能看到学生学习时间和空间不足现象,原因有三:一是学生已有知识、经验缺失,不能实现知识、方法和经验的顺迁移;二是学生应该形成的能力没有形成,后续学习力不足;三是学习任务量多。这三种现象两位教师的课堂上均有出现:例1教学,两位教师都忽略了教材第一句话,在第一句话基础上再举例说什么是面积,学生能否抓住关键词面的“大小”感知、理解面积;例2的学习多数学生选择密铺,忽视操作与思考活动经验的结合,是不是也浪费时间呢?三个例题放在一节课,任務量真的很大,不放在一节课又显得知识呈现不全面。怎样解决这些问题,就需要每一节课落实知识目标的过程中把学习方法、能力培养和基本经验积累的教学落得实处,有知识基础、方法和经验,才能在有效的时间内完成学习任务,达成学习目标。

编辑/魏继军