上海市三级综合性医院医护人员对临终关怀的认知和态度

2018-07-18李贤华杨贝贝杨伟国

李贤华 杨贝贝 杨伟国

(上海交通大学医学院附属瑞金医院,上海 200025)

临终关怀是一种特殊的卫生保健服务,是对无治疗希望患者积极与整体性的治疗与照护,以减轻患者身心痛苦,改善患者余寿的质量〔1〕。目前获取临终关怀逐渐成为全民健康的核心部分〔1〕。据世界卫生组织(WHO)报道,每年有超过2 000万患者需要接受临终关怀,其中有78%生活在发展中国家〔1〕。在我国,多数重症患者的确诊地点及临终地点均在三级综合性医院,其医护人员在患者疾病决策及临终方案制定中扮演重要角色,对临终关怀的认知和态度严重影响患者对临终关怀的选择,从而影响我国临终关怀事业的发展。本文分析上海市三级综合性医院医护人员对临终关怀的认知态度及其影响因素。

1 对象与方法

1.1研究对象 采用方便抽样的方法选取上海某三级甲等综合性医院临床一线医护人员160名。纳入标准:在职医生或护士,在院工作时间大于1年,工作岗位为内外科病区和急诊;知情同意。

1.2方法 研究量表来源Manu等〔2〕对社区老人临终关怀和姑息照护认知态度的调查问卷,共29个条目,涵盖5部分:临终关怀态度量表(条目1~15);临终常见症状认知(条目16);是否熟悉“临终关怀”及“姑息照护”(条目17,18);临终者照护经历(条目19~24);人口学问题(条目25~29)。其中临终关怀态度量表分为4个维度:①对死亡及承受痛苦的态度(条目1,2,3,4,7);②对使用吗啡的态度(条目5,8,11);③对临终关怀的态度(条目9,12,13,14,15);④对医生照护的态度(条目6,10)。采用Likert等级评分法,从“非常同意”到“强烈反对”共5级,计1~5分,其中条目3、6、7、9、13、14需反向计分。量表总分及各维度得分为对应条目得分之和,分数越高,临终关怀态度越积极。 量表采用Brislin跨文化翻译原则对源量表进行翻译和跨文化调适〔3,4〕。经5名相关专家评定,量表Cronbach α系数为0.783,具有良好的效度。

1.3统计学方法 使用SPSS17.0软件进行t检验或F检验。

2 结 果

2.1照顾临终患者的经历和对临终关怀的认知 关于对临终关怀经历的满意度方面,缺失项较多,仅有2人填写。医护人员对临终时常见症状的总体认知率为59.6%。其中,145人(90.6%)认为会经历绝望;126人(78.8%)认为会经历焦虑;121人(75.6%)认为会经历疼痛;108人(67.5%)认为会经历呼吸困难;100人(62.5%)认为会经历疲惫;90人(56.3%)认为会经历食欲不振;39人(24.4%)认为会经历恶心呕吐;34人(21.3%)认为会经历便秘。

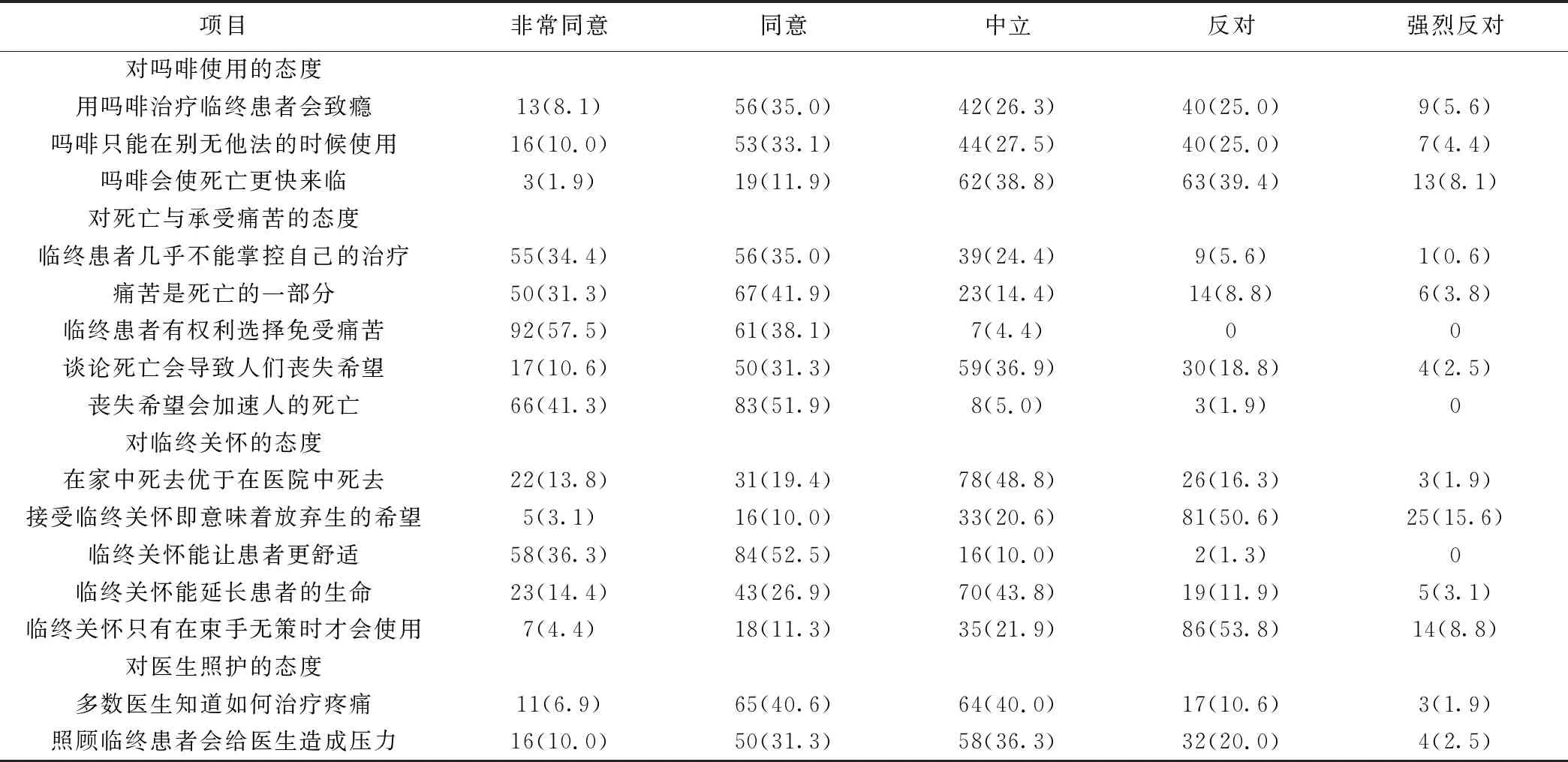

2.2医护人员对临终关怀的态度 医护人员对临终关怀态度总分为(48.96±4.76)分,对吗啡使用态度为(9.06±2.28)分,对死亡和承受痛苦为(15.72±2.19)分,对临终关怀态度为(18.05±2.18)分,对医生照护态度为(6.14±1.36)分。对吗啡使用、死亡与承受痛苦、临终关怀和医生照护的态度,见表1。

表1 对于吗啡使用、死亡与承受痛苦、临终关怀和医生照护的态度〔n(%),n=160〕

2.3影响医护人员对临终关怀态度的单因素分析 男女医护人员在对死亡及承受痛苦的态度、对吗啡使用态度和对临终关怀态度总分差异有统计学意义(P<0.05);不同年龄层对死亡及承受痛苦的态度差异有统计学意义(P<0.05);不同学历医护人员对死亡及承受痛苦、对吗啡使用态度、对医生照护的态度和对临终关怀态度总分差异有统计学意义(P<0.05);不同健康状态对医生照护的态度差异有统计学意义(P<0.05);对姑息治疗熟悉程度不同的医护人员在对死亡及承受痛苦的态度和临终关怀态度总分差异有统计学意义(P<0.05);对临终关怀熟悉程度不同的医护人员对医生照护的态度差异有统计学意义(P<0.05)。见表2。

表2 一般因素对临终关怀态度的影响分)

1)数据缺失

3 讨 论

本研究发现男女医护人员在临终关怀总体态度、死亡态度及对吗啡使用态度方面存在差异,与多数研究一致〔5,6〕。年龄30~39岁医护人员对临终关怀最积极,与Park等〔7〕研究结果相似。然而,张晶等〔8〕认为中青年护士对临终关怀态度最为消极,该年龄层的护士是临床的骨干力量,在工作中遇到更多的问题,但缺乏临终关怀相关的在职教育,工作中常有无力感,影响积极性。还有研究表明年龄与临终关怀总体态度无关〔9〕。本研究发现医护人员对临终关怀总体态度与学历有关,与国内外研究结果一致〔7~9〕。医护人员学历决定其所接受的临终关怀教育水平,且临终关怀教育水平对临终关怀态度有积极作用〔7,10〕。国内仅18.2%的医护人员临终关怀知识来源于正规教育〔7〕。提示应当为在职医护人员提供更多正规系统的临终关怀继续教育。在死亡态度方面,陈鹏等〔11〕研究表明多数护士对死亡持正向的自然接受态度,且表现出较强的临终关怀教育需求。在吗啡使用态度方面,仍有许多医护人员因缺乏相关知识对吗啡使用存在错误观念。而高学历的医护人员,知识储备、获取知识的能力及途径更多,对使用吗啡的态度越积极。对医生照护态度包括疼痛管理及医生承受压力两方面。对临终关怀更熟悉者掌握更多临终关怀知识和技能如止痛剂的应用及不良反应,能灵活应对临终关怀各种突发状况,有效减轻工作压力。另外,本研究还发现熟悉姑息治疗者临终关怀态度及死亡态度更为积极,与多数研究一致〔9,12〕。

本研究医护人员临终关怀知晓率低于美国社区居民(86%)〔13〕及社区老人(93%)〔2〕,但高于我国武汉市民对临终关怀知晓率(63.1%)〔14〕,这主要与我国文化背景有关。本研究熟悉姑息治疗者高于美国社区老人(30%)〔2〕,但低于北爱尔兰居民(83%)〔15〕。可见,医护人员对姑息治疗认知度不高。医护人员的认知及态度决定其对患者的疾病治疗决策,影响病人终末期生活质量。因此,有必要加强医护人员的继续教育,开展姑息治疗课程,增加医护人员对姑息治疗的了解,促进其对姑息治疗态度转变。

医护人员对临终常见症状总体认知情况不佳,与医护人员临终关怀相关知识缺乏有关〔9,16〕。研究表明,医护人员临终关怀知识多数(83%)来源于学校的教育,缺乏系统的临终关怀培训〔16〕。然而国内本科医学院校中有临终关怀教育的仅占25%〔16〕。学校临终关怀教育的不系统及继续教育的缺失导致医护人员对临终关怀知识掌握不足,对临终常见症状认知不佳〔16〕。但肿瘤专科医院护士临终关怀知识掌握程度优于普通三甲医院,主要是由于肿瘤医院的特殊性,临终者较多,护士大都接受过系统的培训,侧面论证了系统培训的重要性〔17〕。

本研究中医护人员对临终关怀的态度较为消极。多数医护人员赞成患者在医院死亡,这与临终者意愿相反〔18〕。研究表明,大陆74%的患者选择在家中死亡〔19〕。在中国台湾66.5%的患者选择在家中死亡,87.2%的家庭医生支持患者在家中死亡〔18〕。国外研究表明,在未接受临终关怀的患者中,80%希望在家中死亡;在至少接受过一次临终关怀的患者中,79%希望在临终关怀机构死亡〔20〕。由于我国居家医疗及护理并不完善,多数医护人员认为在医院死亡能够享有更多的医疗资源,改善患者的死亡质量,对患者更有利。本研究结果提示应重视居家临终关怀与姑息治疗的发展,使患者在家中也能享受到充足的医疗与护理资源。

本研究发现医护人员对吗啡使用态度总体较为消极。医护人员中,43.1%认为使用吗啡会成瘾,43.1%认为吗啡只能在别无他法的时候使用,高于Manu等〔2〕的研究结果。WHO推荐将吗啡作为缓解重度疼痛的首选药物〔21〕。吗啡止痛效果好,价格便宜,易于获取〔22〕。患者在使用吗啡一段时间后,需更大的剂量才能止痛,这并不意味成瘾,而是说明患者病情出现恶化或对吗啡出现耐药性〔22〕。合理规律使用吗啡止痛不会出现成瘾性。使用吗啡会产生一些副作用,如便秘、恶心呕吐、呼吸抑制(很少出现)等〔21〕。但通过对症治疗一般能够缓解,不会威胁患者生命。因此,医护人员应全面评估吗啡疗效及是否出现药物副反应,及时干预。

本研究中对死亡及承受痛苦的态度较为消极,与国外研究不一致〔23〕。国外研究表明临终者有参与疾病决策的能力,不仅能使终末期患者体验积极的自我肯定,满足其维护自己尊严的需求,还能提高临床会诊的质量〔23〕。但临终者参与疾病决策前,需评估其疾病决策的能力〔23〕。临终关怀提倡通过身体、心理、社会上及灵性的完整护理,达到尊重生命,提高患者生命质量,使患者平静走完人生最后一程,并减少家属伤痛的目的。仅有少数的医护人员反对谈论死亡会使人们丧失希望的观点,小于Manu等〔2〕的研究(53%)。研究表明,在晚期癌症患者中,92.9%希望医生及家属如实告知自己病情〔24〕。而在患者家属中,仅有18%希望医生如实告知患者病情〔24〕。告知患者病情,与患者谈论死亡,能帮助患者分担心理压力,改善心理健康。对于患者来说,随时了解自己的病情有助于提高治疗依从性,有利于心理安定,有助于对今后生活的合理安排〔24〕。

本研究医护人员对医生照护的态度较为消极。临终患者疼痛症状虽然严重,但通过WHO三阶梯止痛法,90%的疼痛都能缓解〔21〕。本研究医护人员认为照护临终者会给医生造成压力,可能来源于:①医护人员对死亡的畏惧;②医护人员不知如何与临终者及其家属沟通;③缺乏专业的临终关怀知识〔12〕。本研究结果提示,应加强医护人员临终关怀教育,提高临终关怀照护知识和技能水平〔12〕。

综上,三级综合性医护人员对临终关怀知晓率较低,总体态度较为消极,而医护人员的性别、年龄、学历及对姑息治疗和临终关怀认知情况是临终关怀态度的影响因素。改善医护人员对临终关怀的认知及态度应从宏观政策制定和微观医护人员教育两方面着手,帮助医护人员认识死亡的本质,使其理解“生”与“死”的双重含义,消除和缓解医护人员对死亡的恐惧,从而改善三级综合性医院医护人员对临终关怀的认知及态度,增加临终关怀的启动和实施,促进我国临终关怀事业的发展。

4 参考文献

1WHPCA.Universal Health Coverage and Palliative Care:Do not leave those suffering behind〔EB/OL〕.http://www.thewhpca.org/resources/item/uhc-and-palliativecare/2014〔2016-01-25〕.

2Manu E,Mack-Biggs TL,Vitale CA,etal.Perceptions and attitudes about hospice and palliative care among community-dwelling older adults〔J〕.Am J Hosp Palliat Care,2013;30(2):153-61.

3Cha ES,Kim KH,Erlen JA.Translation of scales in cross-cultural research:issues and techniques〔J〕.J Adv Nurs,2007;58(4):386-95.

4Jones PS,Lee JW,Phillips LR,etal.An adaptation of Brislin′s translation model for cross-cultural research〔J〕.Nurs Res,2001;50(5):300-4.

5吴 茜,张若柏,黎诗豪,等.养老机构医护人员临终关怀知信行现状及影响因素研究〔J〕.中国护理管理,2015;15(4):243-5,259.

6刘丹丹,陈伟菊.梅州市社会群体临终关怀态度的调查分析〔J〕.广东医学,2013;34(6):941-3.

7Park KS,Yeom HA.Factors influencing Korean nurses′ attitudes towards hospice care〔J〕.Int Nurs Rev,2014;61(4):563-9.

8张 晶,李玉玲,刘建颖,等.老年病房护士对临终关怀照护的态度及影响因素分析〔J〕.中华现代护理杂志,2014;20(27):3481-3.

9何 静,徐 蓉,陈 慎,等.社区护士临终关怀知识和态度情况调查及其影响因素研究〔J〕.中国护理管理,2013;13(6):73-5.

10Pulsford D,Jackson G,O′Brien T,etal.Classroom-based and distance learning education and training courses in end-of-life care for health and social care staff:a systemic review〔J〕.Palliat Med,2013;27(3):221-35.

11陈 鹏,王 敏,刘 宇,等.北京市157 名护士的死亡态度及临终关怀教育需求调查分析〔J〕.护理学报,2014;21(16):29-31.

12郑悦平,李映兰,王耀辉,等.医护人员对死亡和临终关怀照护的态度及影响因素〔J〕.中国老年学杂志,2011;31(24):4879-81.

13Cagle JG,van Dussen DJ,Culler KL,etal.Knowledge about hospice:exploring misconceptions,attitudes,and preferences for care〔J〕.Am J Hosp Palliat Care,2016;33(1):27-33.

14赵显达,吴 新,刘东瀛,等.武汉市民对临终关怀知晓率和态度的调查〔J〕.首都医科大学学报,2011;32(2):297-300.

15McIlfatrick S,Hasson F,McLaughlin D,etal.Public awareness and attitudes toward palliative care in Northern Ireland〔J〕.BMC Palliat Care,2013;12(1):34-41.

16邝亚莹,吴剑平,曾志励,等.南宁市三级甲等医院护士临终关怀态度及认知度的调查分析〔J〕.护理研究,2015;29(34):4316-8.

17张若柏,吴 茜,廖 亮,等.长沙市肿瘤专科医院护士临终关怀知信行调查及影响因素分析〔J〕.护理学报,2015;22(13):27-32.

18Shih CY,Hu WY,Cheng SY,etal.Patient preferences versus family physicians′ perceptions regarding the place of end-of-life care and death:a nationwide study in Taiwan〔J〕.J Palliat Med,2015;18(7):625-30.

19李 莉,刘庆敏,金达丰.杭州市居民死亡地点分布及相关因素研究〔J〕.浙江预防医学,2012;24(2):17-9.

20Arnold E,Finucane AM,Oxenham D.Preferred place of death for patients referred to a specialist palliative care service〔J〕.BMJ Support Palliat Care,2015;5(3):294-6.

21WHO.Palliative Care:symptom management and end-of-life care〔EB/OL〕.http://www.who.int/hiv/pub/imai/genericpalliativecare082004.2004〔2016-01-25〕.

22Kuebler KM.Using morphine in end-of-life care〔J〕.Nursing,2014;44(4):69.

23Kolva E,Rosenfeld B,Brescia R,etal.Assessing decision-making capacity at end of life〔J〕.Gen Hosp Psychiatry,2014;36(4):392-7.

24孙雯雯,王哲海.癌症患者及家属对疾病相关信息告知态度的调查,2014;35(3A):23-4,69.