采茶歌 —— 黄梅戏史料辑录

2018-07-06辑录王秋贵

○ 辑录 王秋贵 王 欣

1. 南宋初安徽石埭(台)人王鎡《月洞吟》《军中乐》:

征衫闪色织衣罗,白马金鞍载翠娥。把盏醉归营月上,檀槽唤拨采茶歌。

【注】王鎡,安徽石埭人,字时可,南宋绍兴(1131—1162,高宗年号)进士。累擢御史,历中书舍人兼侍讲致仕。通经术,善训导。有《紫薇集》、《春秋门例通解》、《戚里元龟》、《易象宝鉴》。

2.南宋末钱塘人汪元量《水云集》里《湖州歌九十八首》,其中有:

江头杨柳舞婆娑,万马成群啮短莎。

北客醉中齐拍手,隔船又唱采茶歌。

【注】汪元量,浙江钱塘人,字大有,号水云子。南宋度宗(1265—1274)时宫廷琴师。元灭宋,被掳至北方。有《水云集》、《湖山类稿》。为诗多写宋亡后北徙事,以寓哀愤,有“诗史”之称。后为道士,不知所终。

3.南宋末永嘉人俞德邻《佩章斋集》卷七《癸未游杭作口号十首因事杂以俚语不复诠释》:

堤边杨柳拂清波,堤上游人行绮罗。

山色湖光浑似旧,采莲人唱采茶歌。

【注】俞德邻,浙江永嘉人,字宗大,号大迂山人。南宋咸淳(1265—1274,度宗年号)进士。宋亡不仕,遯迹以终。有《佩章斋辑闻》、《佩章斋文集》。

4.元曲作家贯云石【南吕•一枝花】之【感皇恩】(《雍熙乐府》卷九):

……闪的我鸾孤凤单,枕剩衣寒,梨花院,采茶歌,凭阑干。

【注】贯云石(1286—1324)元代维吾尔族人,原名小云石海涯,父名贯只哥,遂以贯为姓。号酸斋。仁宗(1312—1320)时任翰林侍读学士,与修国史。后退隐江南,号芦花道人。通汉文,工书法,擅散曲,豪放俊爽,与徐再思(号甜斋)齐名,后人合辑二人所作称《酸甜乐府》。

5.元张可久【中吕•喜春来】《永康驿中》(《小山乐府》[今乐府 ]):

茶磐敲雨珠千颗,山背披云玉一蓑。

半遍诗景费吟哦,芳草坡,松外采茶歌。

【注】张可久,元代庆元(今浙江龙泉县)人,字仲远,号小山。有《小山乐府》。

6. 明 王云凤《子午谷》诗(明刻本《博趣斋稿》卷十《近体》)

马前铜笛转山频,

树底行沿汉水滨。

又喜晚炊来子午,

曾经春雨忆庚申。

采茶调苦穿林女,

放獭声高荡桨人。

却恨妖容几丧国,

拂衣犹有荔枝尘。

【按】第5句“采茶调”当为歌,非舞亦非戏。/以上6首诗所咏及的亦应属歌。 (上图系张全海提供)

【注】王云凤(1465一1518)字应韶,号虎谷。明山西和顺县人。户部尚书王佐仲子。成化十九年(1483)中举,二十年(1484)中进士。二十三年,任礼部主客司主事。累迁礼部祠祭司员外郎、国子监祭酒、都察院右佥都御史(正四品)。隆庆元年(1567年)追赠为右副都御史(正三品)。

子午谷在陕西长安县南秦岭山中。

7.明王骥德《曲律•论曲源第一》:

南之滥流而为吴之“山歌”、越之“采茶”诸小曲,不啻郑声,然各有其致。

8.明万历年间江西石城人熊申(字休甫)喜唱采茶(清六修《熊氏族谱》):

……每月夕花辰,座上常满。酒半酣,则率小奚唱插秧采茶歌,自击竹附和,声呜呜然,撼户牖。

9.明汤显祖《即事寄孙时行、吕玉绳》诗(作于万历二十四年,时在浙江遂昌):

平昌四见碧桐花,一睡三餐两放衙。

也有云山开百里,都无城郭凑千家。

长桥夜月歌携酒,僻坞春风唱采茶。

即事便成彭泽里,何须归去说桑麻。

10.明末吴拭《武夷杂记》(《武夷山志》卷十八):(福建)

山中采茶歌,凄凉清婉,韵态悠长,每一声从云际飘来,未尝不潸然附泪,吴歌未能便动人如此也。

【注】吴拭,明代安徽休宁人,字去尘。擅书画、制墨及漆器,又精于琴理,有《订正秋鸿谱》。尝入山择琴材制琴,相传有“去尘琴”。

以上“采茶歌”均为歌曲,11以下为灯会歌舞。化妆、服装、道具、队列踏歌等。

11.明末清初屈大均《广东新语•诗语》:(流沙、毛礼镁《采茶剧种散论》P14)

粤俗,岁之正月,饰儿童为采茶女,每队十二人,人持花篮,篮中燃一宝灯,罩以绛纱,以絙为大圈缘之,踏歌,歌十二月采茶。有曰:“二月采茶茶发芽,姐妹双双去采茶。大姐采多妹采少,不论多少早回家。”有曰:“三月采茶是清明,姐在房中绣手巾。两头绣出茶花朵,中央绣出采茶人。”有曰:“四月采茶茶叶黄,三角田中使牛忙。使得牛来茶已老,采得茶来秧又黄。”是三章则几乎雅矣。

【注】屈大均(1630—1696),广东番禺人,本名绍隆,字翁山,又字介子,生于明末。明亡,削发为僧,中年还俗,改名大均。以诗文著名。絙,音geng,粗绳索。

12.清初吴震方《岭南杂记》:(广东)(流沙、毛礼镁《采茶剧种散论》P14)

潮州灯节有鱼龙之戏,又每夕各坊市扮唱秧歌,与京师无异,而采茶歌尤妙丽。饰姣童为采茶女,每队十二人或八人,手执花篮,迭进而歌,俯仰抑扬,备极妙妍。又有少长者二人为队首,擎采灯,缀以扶桑茉莉诸花,茶女进退行止,皆视队首。

【注】吴震方,浙江石门(古崇德,今桐乡县)人,字青坛,康熙间进士,官至监察御史。/ 岭南,五岭以南地区,指广东、广西一带。潮州,在广东东部,近海。

13. 清康熙二年(1663)《平越直隶州志•风俗》:(贵州)

黎峨风俗,正月十三日前,城市弱男童崽饰为女子装……手提花篮,联袂缓步,委(逶)迤而行,盖假为采茶女,以灯为篮也。每至一处,辄绕庭而唱,为十二月采茶之歌,歌竹枝,府(俯)仰抑扬,慢(漫)音幽怨,亦可听也。

【注】平越,平越卫,明万历间改平越府,今贵州福泉县。

14. 清康熙五十一年(1712)云南《禄丰县志•风俗》:

元宵张灯三日,士庶会构灯棚,于十六日夜邀县令各官宴饮,百姓儿童扮采茶,鸣锣击鼓,官民同乐毕,各步星宿桥,俗名“走百病”。

【注】禄丰,属云南省,古为禄琫甸白村,乌僰(音bó)族居之。元至元中置禄丰县。

15.清康熙五十七年(1718)王维淮在广西任西林知县时写的《公余偶吟》中有一首《庆祝万寿恭记》:

秧歌小队竞招邀,高髻云鬟学舞腰。十二花篮灯簇簇,采茶声中又元宵。

16.清乾隆年间江西熊荣《西山竹枝词》(咏南昌采茶歌):

经过谷雨莫蹉跎,枝上抢旗取次多。

阿姐背篮随阿妹,低声学唱采茶歌。

原注:每谷雨前后,山中妇女多出采茶,坐丛边唱懊侬歌,宛宛动听。

17.清乾隆三十二年(1767)《缙云县志•风俗》:

元宵张灯,放花爆,有桥龙灯、采茶灯、竹马灯、台阁灯,锣鼓喧天,谓之闹元宵。

【注】缙云县,属浙江省。18.清 嘉庆二十三年(1818)版《石门县志》卷十九《艺文•五律》其七:

宦情风雪夜,诗意老来时。

幸喜三农熟,能令百姓嬉。

山讴挝败鼓(民间耕作每打鼓唱歌),

小剧踏歌儿(新年以小童扮采茶戏,亦甚可观)。

不尽低徊处,相将付水涯。

【注】第5、6句末括号内小字系原件夹注。石门县在湖南省北部澧水中游。

(右图张全海提供)

【按】夹注所称“新年以小童扮采茶戏”,当属灯会中的歌舞小戏。/ 石门县在湖南省北部,澧水中游。

19. 清道光二年(1822)《黄安县志•风俗》:

(正月)十三、十四、十五夜,比屋张灯……次有采茶灯,择男童十二人为女妆,各携灯一具,谓之“茶娘”,自正月至十二月各一曲,以采茶二字起兴,竹枝体也。

20. 清 道 光 五 年(1825)《怀宁县志•风俗》:

自人日至元夕,乡中无夜无灯,或龙,或狮,或采茶,或走马……灯树鳌山,城中为佳。

21.清 韩文绮《韩大中丞奏议》卷十二《审拟崇义县民李心适京控疏》:(右图张全海提供)

道光五年正月,李建陞雇采茶戏班在墟酬神。邱祐助等恐致匪徒乘机剪窃,禀县示禁。嗣李建陞等路遇,向斥争闹,将邱祐助等殴伤。控,县讯,因争墟起衅,断令买卖听从民便,并将李建陞等责惩。李建陞呈控司道,批府提讯,仍照县断详结。……

【注】韩文绮,清嘉道年间曾任江苏巡抚,道光四年闰七月降调。(见《清史稿》一七《宣宗纪》) / 崇义县,在江西省西南部。

【按】这里说“雇采茶戏班”应属半职业戏班。可见道光初年江西西南部已有采茶戏。

22.清道光八年(1828)版《宿松县志·舆地志·风俗》:

十月,立冬后,上冢增土,始修筑塘堰。是月,树麦已毕,农功寝息,报赛渐兴,吹豳击鼓,近或杂以新声,溺情惑志,号曰‘采茶’。长老摈斥,亦绌郑之意云。

【注】①道光二年(1822),邬正阶莅宿松知县任,开始搜集旧县志资料,抄录了明弘治年间旧志残编,吸收了清顺治、康熙年间的增补内容,又“考核前闻,採补近事”。 道光五年(1825),邬正阶奉上命主持修《宿松县志》,不久调离。继任知县郑敦亮接手主持,至道光八年成书。

〖附〗邬正阶搜集、抄录的旧志有:(一)明弘治七年(1494)本(知县陈恪);(二)弘治十五年(1502)本(知县施溥);(三)清顺治十三年(1656)本(知县孙继文);(四)康熙十二年(1673)本(知县朱维高);(五)康熙二十二年(1683)本(知县朱卷)。

②报赛,古代一年农事完毕后举行的祭祀。《〈诗·周颂·丰年〉集传》:“此秋冬报赛田事之乐歌,盖祀田祖、先农、方社之属也。”

③豳,音b ī n,豳乐,古代豳地一种用苇管制作的乐器。《诗经》中有《豳风》,收豳地西周初期诗歌7篇。豳在今陕西彬县。这里所言“吹豳”是泛指管乐演奏与伴奏。

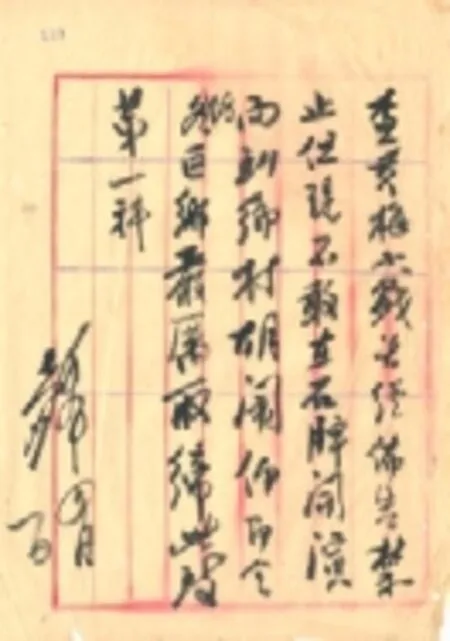

上图:道光八年版《宿松县志》封面、扉页(左);《舆地志·风俗》(右)。宿松县图书馆。

23.清 张际和《仙田纪事》:咸丰三年(1853)太平天国攻下安庆后,派兵西进潜山、太湖、宿松。七年(1857)秋八月,退驻太湖。清军将领都护多隆阿、总兵鲍超,由湖北黄梅进驻宿松。十一月,在凉亭河西一战后,多隆阿连夜赶往黄梅,请将军都兴阿派兵增援,并设置伏兵——

多在军有机密,辄喜作伎舞,以眩乱贼谋。一日,闻贼(按指太平军)来甚众,佯不设备,于城内民房为剧楼,演花鼓戏,邀各营队长洎众文吏聚观,翌日方归。忽报公破贼,观剧者皆不知之。特十一月冬至日也。贼探知诸营皆作贺,拟僣过宿界上窜。及探知城中演剧,愈喜,兵尽出,延至仙田铺、酆家店,方暱伏四起,决冲贼阵。贼遂乱,遇战皆靡然……

——转引自民国十年版《宿松县志》卷二十七《武备志·兵事》附“邑廪生张际和著《仙田纪事》”

上图:民国十年版《宿松县志》封面(左);附录张际和著《仙田纪事》(右)。宿松县图书馆

【注】①廪生,由官方发给银、粮作生活补助的秀才。张际和,宿松人,光绪元年(1875)贡生。②洎,及。/③僣,音tie,透,这里是悄悄地穿过的意思。④ 暱伏,隐蔽埋伏。

24.清光绪三年(1877)版《善化县志》卷十六《风俗》:

上巳,士绅多结伴出游,踏青修禊。时茶芽初发,揉绿炒青之村,香满里巷。菜花正黄,如散金徧亩。田歌与布谷禽声若相互答,令人怡情。至游民演采茶戏,每于二三月,乡僻聚观。诲淫失业,殊为恶俗。近日奉示严禁,此风少息。

【注】善化县,今湖南长沙县。上巳,农历每月上旬的巳日,此指三月上巳日。魏以后,一般以三月初三为节,踏青游春。

【按】这里说的“游民演采茶戏”,已经是戏曲了。

(上图张全海提供)

25.清 光绪己卯(五)年(1879)八月廿九日(10.14。),《申报》(第2319号/10月14日第2页)以《黄梅淫戏》为题,报道黄梅戏在安徽省会安庆北关外演唱的情况,并呼吁查禁:

上图:《申报》第2319号报头——此图系查健提供

皖省北关外,每年有演唱黄梅调小戏者,一班有二十余人,并无新奇足以动人耳目,唯正戏后总有一二出小戏,花旦小丑演出百般丑态,与江省之花鼓戏无甚差别。少年子弟及乡僻妇女皆喜听之,伤风败俗,莫此为甚。而游浪之徒每至兴高采烈时,群掷青蚨,名曰打采。又有以糖饼等食物抛上旦角头面者,旦角更得意洋洋,更现种种淫态而愈出愈奇。又有将友人小帽巾扇夺取以丢上台端,俟戏毕以钱往赎,以为笑乐。屡经地方官示禁,终不能绝。刻下已届秋成,此风又将复炽,有地方之责者宜禁之于早也。

(右图:《申报》第2319号第2-3页《黄梅淫戏》文 及《禁开烟馆示》查健提供。)

【注】①《申报》,1872年4月30日(清同治十一年三月廿三日)创刊,初为双日刊,从第5号起改为日报。初由英商安纳斯·美查同伍华德、普莱尔、麦基洛等人合资创办,最后产权归美查一人所有。美查将报名定为《申江新报》(简称《申报》,申,是上海的别称)。1909年为买办席裕福收买,1912年转让给史量才,次年由史接办。1937年7月改组为股份有限公司。同年12月15日,因日军检查新闻,自动停刊。抗战期间,曾在日伪控制下出版。抗战胜利后被国民党接收,成为CC系报纸。1949年上海解放时停刊。《申报》前后历时78年,共出版25600号,记录了从清末到民国近八十年间政治、军事、经济、文化、社会各方面的情况,具有很高的史料价值,被称为“近现代史的百科全书”。上海图书馆为全国《申报》收藏最全的单位,藏有全套原版《申报》。

②皖省,安徽省会安庆。

③ 小戏,前者相对于昆剧、京剧、徽剧等“大戏”即大剧种而言,谓黄梅调是小剧种,称其为“小戏”或“地方小戏”;后者相对于“正戏”即整本戏而言,指黄梅戏中的“两小戏”、“三小戏”、“独角戏”。

③江省,江西省。

④青蚨,一种像蝉的昆虫。晋·干宝《搜神记》讲了这样一个故事:青蚨母子情深,人要是把它们母子分开,无论做得多隐蔽,分开多远,它们彼此都能找到,并且很快飞回原处相聚。把母青蚨的血涂在81文钱上,再把子青蚨的血涂在81文钱上,然后拿这种钱去买东西,过不多久,那钱就会自动飞回到你家的钱柜里。后来人们就以“青蚨”作为钱的代称。“群掷青蚨”即观众纷纷往戏台上扔钱。

【附录】光绪己卯(五年)八月念九日 第二千三百十九号(西历一千八百七十九年十月十四日礼拜二)第二页接《黄梅淫戏》文后载《禁开烟馆示》:(影印件见上图)

○安庆府正堂高示:为严禁开设烟馆,以绝盗源而安闾阎事。案,奉宪行转奉督宪沈札:饬以盗案叠(迭)出,由于赌博及烟馆窝顿所致,饬即一体查禁。等因奉此。转行各县,并督城厢查街委员认真查拿严禁,各在案。诚恐愚民无知,或狃于近习,视为具文,或不谙禁令,仍前开设,此皆在所不免。今本府与尔诸民约:凡在皖省城厢内外开鸦片烟馆者,限十日内一律闭歇,改归正业。如违严究不贷。除派亲信丁役密访并一面严禁赌博外,合亟出示晓谕。为此示,仰合郡诸色人等知悉。尔等务须各安正业,有仍开设烟馆者,遵示/(以下第三页)

依限闭歇。倘敢逾限仍然开设,一经本府访出,或被他人告发,除将本犯严惩外,地保及房东皆干重责。本府令出法随,事在必行,慎勿身试。其各凛遵。特示。

26.清 《申报》光绪十一年乙酉二月初五(1885年3月21日)第4284号第十页载文呼吁禁演黄梅戏(芜湖):

(右图:《申报》第4284号第10页《淫戏宜禁》文。张全海提供)

《淫戏宜禁》○迩来芜湖到有湖北戏班,专唱黄梅调淫剧。红氍初上,尽态极妍,舞态歌声,竟有仇实父“秘戏图”中描摹不到之处。一时城厢内外铺户居民,老的少的,男的女的,村的俏的,莫不联袂掎(jǐ)裳,争先快睹。且戏资甚贱,肯捨青蚨二千头,便可尽一日之乐。以故此处尚未演竣,彼处又欲登场。败俗伤风,莫此为甚。举凡桑间濮上,待月迎风,种种荒淫,半由此而起。有识者方衋(xì)然伤之。奈何为人上者竟尔不闻不见耶?或曰其中必有护花铃在,虽欲禁之,乌得而禁之?

27.清光绪十八年《申报》:1892.5.24.第6855号第2 页 《皖公山色》(右起第5-7行):

……○有一种小戏名曰黄梅调,装点云情雨意,妖冶之状,淫糜之音, 最足坏人心术。前经官宪饬差驱逐,此风为之稍戢。近来日久玩生,城厢内外,到处开台。每至璧月初升,银缸齐点,繁弦急管,响遏行云。黉影衣香,喧阗满座。此何等事,而竟任其明目张胆乎?牧民者不得辞其责矣。(右图:《申报》第6855号第2页《皖公山色》文。张全海提供)

28. 《 申 报》 民 国 二 年:1913.7.17. 第14527号第6页:《安徽 皖城一场小惊恐》

▲皖城一场小惊恐 昨晚七句钟时,皖城东门内,有某兵士之妇,略具姿首,因爱听黄梅调,以故冶游子弟多疑其为倚门卖笑者。即由地保报告二区,驱逐出境。该妇因无辜被逐,羞愤自尽。当由该兵士及该妇之母等多人,将妇尸舁(yu)至二区门首,质问该区官无故诬良为娼,逼毙人命,哄闹不休,观者如堵。该区长即请宪兵司令部派兵多名到区弹压。讵该兵队至,见人众不服,遂鸣枪恐吓。不料枪声响处,惊动商民,所有三四牌楼以及倒趴狮、梓潼阁一带铺户,均纷纷争上店门。兼之连日亦有谣言,而商团警察每夜巡防,以故杯弓蛇影,草木皆兵。维时,都督府卫队亦出为弹压,故人心愈为惶恐。嗣经调查始悉原委。究不知此案如何办理。

(上图:第14527号第6页《皖城一场小惊恐》文。张全海提供)

29.民国五年(1916)版《怀宁县志•舆地•风俗》(灯会采茶)

人日……是日清明,主一岁人无疾疫。乡村灯戏率以是夜出焉。自人日元夕,乡中无夜无灯,或龙,或狮,或采茶,或走马,第取磔攘之意,不足称钜观。火树鳌山,城中为盛。

二月初二为土地生日,村村赛社,八月初二亦如之。春祈秋报,豚蹄之祝,宜也。然楚俗尚鬼,自土地会外,五月十三及六月二十三有关帝会,六月十九及九月十九有观音会,七月二十九有地藏王会,其张百戏以乐神者。有府城隍会,县城隍会,总铺、高河埠、石牌城隍会,青草塥有火神会。余如白马相公、汪越国公亦皆有会。而青草塥火神会或数年不出,出辄数夜。倾都来观,男女间杂,莠民窃发。每在此时,守礼之家所宜避迹也。

30. 民国续修《桐城县志•风俗》:

(正月)十三日谓之“正灯”……又有船灯、车灯、马儿灯、采茶灯、麟凤灯、兽灯、鱼灯,金鼓喧阗,看灯者争放花爆,谓之“灯节”。

31.民国九年(1920)版《龙岩县志》卷二十一《礼俗志》:

自元旦至元宵,沿街鼓吹歌唱,昼则弄金狮,夜则掉龙灯,或妆扮女子唱採茶歌,比户游行,谓之採茶戏。市中所鬻者,多傀儡戏具、竹木戈矛、纸糊鬼脸等,无非骗小儿压岁钱耳。

【秋按】这里说的“妆扮女子唱採茶歌”,当属灯会歌舞《十二月采茶》之类;“比户游行,谓之採茶戏”,当系概指灯会游行的所有节目,不是指戏曲。

【注】龙岩县属福建省。

(右图张全海提供)

32. 民国十年(1921)江西教育行政月报载六月二十一日第二二九号 “公牍”:

批星子旅浔同乡会张习斌呈请令县严禁土戏及采茶戏以维风化。第二二九号十年六月二十一日

呈悉。邪词俚曲流毒社会至为巨大,际此社会教育未甚发达,何可使淫靡之音为人心风俗之害?据呈各节如果属实,自应亟予禁止。惟事关内务,既据迳

呈 省长,应候批示祇遵可也。仰即知照。此批。

(右图张全海提供)

【注】星子,县名,在江西省北部,东南滨临鄱阳湖。浔,九江。

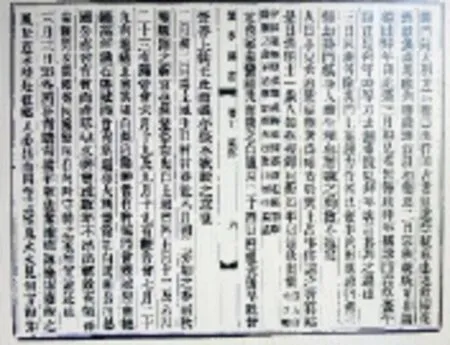

33.民国十年(1921)版《宿松县志·实业志·艺术·戏剧》:

西人视戏剧为演说之一种,其法重在改良社会,输导文明,故习者多高贵而有学识之人。吾国优孟衣冠,则专为娱耳悦目,媚神求福之用。邑人以戏剧营生活者,虽不甚多,而号为专精,能献艺于沪、汉各埠之歌舞场者,亦间有之。又,邑境西南与黄梅接壤,梅俗好演采茶小戏,亦称黄梅戏,其实则为诲淫之剧品。邑青年子弟,当逢场作戏时,亦或有习之者。然父诏兄勉,取缔极为严厉。

(上图:民国十年版《宿松县志•实业•艺术》,右栏右起第6-12行即“戏剧”条。宿松县图书馆)

34.《申报》1934年11月18日 22121号第18页:《黄梅调》 (“业余娱乐”栏目 / 作者署名“绍康”)

(上图:《申报》第22121号《黄梅调》文。张全海提供)

黄梅是鄂东与皖西接壤的一个大县,“黄梅调”就是在这个县里发源的。通常都把这种戏视为一种“小戏”,以别于另一种流行于乡镇间的“大戏”——京剧。

顾名思义,“黄梅调”既是被视为一种“小戏”,一种“调”,则其内容和演出形式上的浅显简陋处,我们是不难推知一二的。现在我就想从这种戏的内容和演出形式上略说一说。

本来民间大众所要看的是一个情趣浓郁的“情节”。他们所爱的是一个悲欢离合曲折有致有头有尾的故事。现在“黄梅调”之所以能获得鄂皖间广大民众的一种风靡的欣赏,就是因为这种戏的构造能适合这个条件。虽不必像上海的海派京戏如彭公案,狸猫换太子,封神榜之流一连就是一二十本以上的“连台好戏”,但“黄梅调”中的确有採取这种类似的形式的。“黄梅调”的演出方式通常可分为三部分:正戏,打彩和插戏。视戏词之长短,正戏有仅演一出或二三出不等的,也有因戏词太长仅能演半出,把全本戏分成两次演的。戏词很长的戏如“荞麦记”,“乌金记”,“牌环记”,“凤凰记”,“卖花记”,“三宝记”,“讼词记”,“乌盆记”,“恩歌记”,“狗奶记”,“珍珠塔”,“百花亭”,“山伯访友”,“张朝宗告奸臣”(【秋注】告奸臣,应为“告经承”),“打红梅”,“双合镜”,“渔网会母”……等,多半都能维持一台戏的正戏,其中如“张朝宗告奸臣”, “渔网会母”等都是有前后本,可以分作两次演的。这些戏大都可连演至三四小时以上。情节上这些戏大都离奇复杂,哀感顽艳,极适合落后的民众心理。

每一出戏里大都有些个别的小场面,在表演时可以视时间之长短任意伸缩省略。例如“山伯访友”一出里有这些小节目:“访友”,“送友”,“採药”(【秋注】採药,应为“描药”),“归天”,“吊孝”,“哭灵”等,如无时间演全本时,有些场面就可以略去。这些场面如能像海派京戏的那末铺张描写,编成连台好戏也是可能的。

“插戏”是“小戏”中的“小戏”,内容离不掉男女之私。这也正是“黄梅调”被卫道的先生们绅士们所最诟病的地方。这里面倒多着“连台好戏”。“插戏”中最有名的是描写“余老四”和“蔡鸣凤”两个人事迹的戏。关于余老四的有下列几本:“余老四拜年”,“余老四反情”,“余老四打瓦”,“余老四过盖岭” (【秋注】盖,应为“界”),“余老四充军”,“张二女十二想”等。关于蔡鸣凤的有下列几本:“小辞店”,“牌刀记”,“卖饭女修书”等。这些戏都可以单独演出,一如彭公案之类每本可以单独演出。

写到这里,我不能不把这些戏的内容约略的提一提。中国社会现在仍是一个半封建社会,民间的种种风习仍脱不掉封建残余的色彩。作为表现民间文化思想程度的民众娱乐,其内容的腐旧,浅薄是不问可知的。提倡迷信,诲淫,可说是多数流行的民间小戏的通病。“黄梅调”就保有着这各种有害的特质。牠把公子小姐的私情,才子佳人的好合,归结到个人幸福的小范围里去,以见神见鬼山穷水尽出神仙的迷信的方法来打动观众的好奇心——这些,对于社会的进步都是有害的。“插戏”中的极露骨的色情描写及演出,我们是虽不和卫道的先生们一样无批判的一致掊击,但我们若一一加以推敲,则发觉可取的地方实属太少。“打彩”更是荒唐。我只须提一件事你就可以明白。打彩为的向观众要钱,观众就可以用种种方法向台上男扮女装的演员刁难,例如将钱啣在嘴里,要演员用嘴来接等等。

但,无论是“正戏”“打彩”或“插戏”,却都保有着广大的观众。这是我们不容忽视的地方。民间演剧大都题材浅近,用土音土语演出,举办起来又多半轻而易举。“黄梅调”亦自有着这些优点。“黄梅调”的取材就有不少的“本地风光”。自然,“黄梅调”中有许多是脱胎于过去的小说传奇,昆剧、京戏的,如珍珠塔,乌盆记,梁山伯与祝英台……等,都不是黄梅调所独有的。昆剧中,绍兴文戏中,四明文戏中就有这些节目。但“黄梅调”也的确有牠独创的地方。“黄梅调”中有许多戏确是有名的事实的搬演。这些事实多半都发生在黄梅及鄂东皖西一带,也有少数是发生在皖鄂两省别部及河南或江西的。如正戏中之“讼词记”、“乌金记”及插戏中关于余老四、蔡鸣凤的事情,据说真确有其事,确有其人,确有其地。如“讼词记”中的故事发生在太湖,后来打官司打到安庆,南京,北京。“乌金记”中两个强盗据说是在江西瑞昌县中捉到的。“余老四过盖岭”,所谓盖岭是宿松和黄梅交界的一座山,是余老四从太湖回家要经过的一条路。据说余老四在太湖和张二妹“相好”,至今太湖人还认为不大名誉,太湖的某些地方还禁演这种关于余老四的戏的。由此可见“黄梅调”地方色彩的浓厚。

“黄梅调”戏词颇多採用村野俚语,简字,俗字,错字,充塞字里行间。早年流行的是一种手抄本的唱本,现在因流行颇广,皖鄂(以黄梅为中心,东至大通,西至汉口,南至武穴,北至黄麻以上。浙江於潜一带有洪杨时代安徽的移民,他们也曾把“黄梅调”带过去。)各大小城市有木刻本出现了。“黄梅调”的“不胫而走”与这些唱本的流传,以及牠的演出方式是颇有关系的。

“黄梅调”现在已逐渐都市化了。皖鄂有些大城市中的戏院,演京戏时“门可罗雀”,改演“黄梅调”却不免要“风靡一时”了。曾有过京戏班子改唱“黄梅调”而达到营业胜利的目的。京戏班中有坤角,坤角唱起色情的“黄梅调”来,不必说,是更能轰动远近的。

“黄梅调”无疑地是有着它许多的缺点,但牠能够采取通俗的题材为通俗的演出,因而获得极广大的观众,这点,却是我们留心戏剧问题的人所不可不注意的一件事。

35. 民国二十五年(1936)《宁国县志》卷四《政治志下 风俗》 二十六(页)

按:宁自清咸丰兵燹后,土民存者不足百分之一,客民居多数。五方杂处,风俗各殊。光绪初,户口甚简,物产富饶,人民恬嬉,不事恒业,而四境赌风尤炽。中人之产倾荡者,不知凡几。或遇良有司执法严,则稍戢。俗呼宁国为“小四川”。当时生产供过于需,具可想见。迎神赛会必招梨园演戏。乡俗信鬼,每十年则大演“目连”一次,或三日,或七日,辄数百金不惜。迷信之久,一时不易破除。间有皮影戏、黄梅调、花鼓戏。花鼓曲尽淫词,伤风败俗,莫此之甚。现为有司严禁矣。 (右图:《宁国县志》卷四《政治志下•风俗》张全海提供)

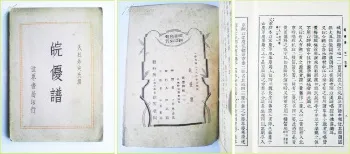

36.民国二十八年(1939),天柱外史(程演生)的《皖优谱·引论》介绍黄梅戏:

今皖上各地乡村中,江以南亦有之,有所谓草台小戏者,所唱皆黄梅调。戏极淫靡,演来颇穷形尽相。乡民及游手子弟莫不乐观之。但不用以酬神。官中往往严禁搬演。他省无此戏也。

(上图:原版《皖优谱》: 封面〈左〉版权页〈中〉第八页《引论》中关于“皖上乡村草台小戏”〈右〉)

37. 民国二十九-三十年(1940-1941)怀宁县政府禁演黄梅戏“训令”释文

(原件8份13页 存安徽省档案馆 / 据安庆中国黄梅戏博物馆存照片电子版辨识)

一 民国廿九年三月廿九日 第一科科长张茂华拟佈告稿

(第一页)

甲11 五十张 24

全 街佈告 民字第 70 号

查表演戏剧,原为宣传故事,发扬民族之精 / 神,引起人群之观感,乃怀宁各地所演之黄 / 梅小剧,不惟浪费金钱,有损物力,淫词霏语, / 败俗伤风,且失演剧之本意,犹虑伏莽之 / 潜踪,何以人民趋之若鹜,官吏视之无睹,积 / 习相沿,殊堪痛恨,本县长下车伊始,为改 / 良风俗起见,亟应严加取缔,以挽颓凤,

(此页文中压盖“怀宁县政府印”方印)

(第二页)

合行佈告禁止,嗣后如再有表演黄梅 / 小剧者,定当执法以绳,乡镇保甲长如 / 匿情不报者,一倂

惩撤不贷,邦人君子, / 其各周知。

此佈

县长徐○○

中华民国廿九年三月廿九日

县长徐 三、廿九、(签花字盖“徐梦麟印”)

秘书 (盖“蒋茂生印”)

科长 (盖“张茂华章”)拟

二 民国廿九年四月一日批示

查黄梅小戏曾经佈告禁 / 止但现不敢在石牌开演 / 而到乡村胡闹仰即令 / 饬各区乡严厉取缔此致

第一科

(签花字)四月一日

(对照附件蓝批所签花字,此件应是县政府秘书蒋茂生所写。)

三 民国廿九年四月二日张茂华拟为将佈告抄送报社文稿(残缺)

为将佈告抄送报社披露一天

为令饬从严取缔表演黄梅小剧由

全 街训令 民字第142号

令 各区署 / 乡镇公所

查表演戏剧原为宣传故事及发扬民族之精神……

观感 乃怀宁各地所演之黄梅小剧不惟……

「原文照录至不贷」除佈告周知外合行令仰遵……

缔并转饬所属一体遵照∧为要……

嗣后如有上项情事发生……

将剧班拘送究办……(勿使)

徇纵

此令

中华民国二十九年四月二日(“二”上盖“张茂华章”)

县长徐(签花字)四、二、(盖“徐梦麟印”) (“蒋茂生印”)

科员 张行

(正文中压盖“怀宁县政府印”方印)

四 民国廿九年四月八日金鸡乡乡长张曙光呈请禁黄梅戏文

(第一页)

中华民国29年4月8日 / 字第190号

为呈请设法禁止怀望两县交界处之演黄梅小戏由

呈

(批示)严禁 四、九、(盖“徐梦麟印”)

窃查花鼓淫戏早经 钧府佈告及明令禁止在案,本县各地当自依法禁止,自 / 无待言,惟属乡地接怀望两县,民多刁狡,因本县禁令之森严,竟于怀望交界处设台日夜 / 排演,并藉为聚赌场合,地虽属于望江,而观戏聚赌者,属乡民众为数佔多,长 / 此以往,淫乱之风,势必兴起,职再四思维,莫可如何?只得呈请

钧府作主,或转函望江县政府同样查禁,以恤民力,而杜淫乱之风实为

公便 ○//

谨呈

县长徐

已制卡金鸡乡乡长张曙光(盖“张曙光”章)

(第二页)

142.1

民国二九年四月 日

(“二九年”三字上加盖“怀宁县第四区金鸡乡公所图记”方印/ 红色字为印戳)

五 民国二十九年四月十二日王文采代拟复金鸡乡指令

8(甲) 19 查禁卷

全 街指令 民字第252号 230

令金鸡乡公所

呈乙件为呈请设法禁止怀望两县交界处 / 之演黄梅小戏由

呈悉○查黄梅小剧业经本府一再严禁该 / 乡与望江交界处仍有不遵法令排演 / 黄梅小剧者殊属玩固已极仰即晓谕民众严加禁止违则重惩不贷仰即遵照

此令 ○//

中华民国二十九年四月十二日(“十二”二字上盖“蒋茂生印”和“张茂华章”)

县长徐(签花字)四、十三、(盖“徐梦麟印”)

王文采代拟 四、一二。

(文中压盖“怀宁县政府印”方印)

六 民国三十年二月十一日科员姜炳辉拟怀宁县政府训令

(第一页)

特速(二字下有“○○○”记号)

怀宁县政府 训令 民字第131号 / 中华民国卅年二月五日 丑 13

事由 令饬查禁黄梅小剧以挽颓风由 359

令 各政务督导员 各区署

各乡镇公所 政警队

查黄梅小剧,词意淫亵,败俗伤风,莫此为甚,迭经严 / 令查禁在案。近查各地一般流浪之徒,仍多不遵法令,设台 / 私演,喧嗔扰攘,竟夕不安,以致伏莽乘机思逞,窃盗时有所 / 闻,亟应重申前令,切实查禁,以挽颓风,而安闾里。所佈告并分 / 令外,令行令仰遵照!严密查禁为要 / 并转饬所属一体遵照!严密查禁为要!

(第二页)

此令

县长徐○○

事由 晓谕查禁黄梅小剧违者法办由

全 街 佈 告 民字第 132 号 丑 14

照得黄梅小剧 淫亵败俗伤风

迭经明令查禁 何啻三令五申

一般流浪游子 耽溺不返迷津

仍自设台私演 扰攘辄到深更

盗匪乘机匿迹 社会时感不宁

(第三页)

特此重申前令 不惜诲之谆谆

倘再故意违犯 拿办决不从轻

仰尔閤邑民众 其各一体凛遵

中 华 民 国 三 十 年 二 月 十 一 日

县长徐○○

县长徐(签花字 盖“徐梦麟印”)二、七、 秘书(盖“蒋茂生印”)

科长(盖“王珏”章)

科员(盖“姜炳辉印”)拟

怀宁县政府印制

〖注〗此件为雕版红色格式公文,黑墨毛笔填写内容。第一页正文上加盖“怀宁县政府印”方印;第二页与第三页骑缝加盖同样方印及“姜炳辉印”。

七 民国三十年五月十四日汪伯伦拟怀宁县第一届行政会议禁止黄梅戏曲决议案呈送文稿

……会

……财建科(盖“?锦之印”)

怀宁县政府稿纸字第355号卅年五月十四日 辰38

文别 呈 事由 为呈送本县第一届行政会议禁止黄梅戏曲决

议案请核示由 附件 (空格)

受文机关 省府 / 专署 秘书(空格) 科长(空格)拟办人(“汪伯伦印”)缮写书记(空格) 归档月日955

县长徐(签花字)五、五、(压格式栏“五、五、”和书写正文上盖“怀宁县政府印”方印)

查本县本年第一届行政会议决议案民政类第九号 /会员宁意成等提议:“为禁止黄梅戏曲及建醮迎神请公决”/ 一案,照案通过,纪录在卷,除分呈专署/省府外经令(第一、二行间“意”旁加盖椭圆形“已制卡”印戳)

录案呈请

鉴核示等

附呈民政类第九号议决案一份

谨呈

安 徽 省 政 府 主 席 李

安徽省第一行政督察专员张

八 附:民国三十年四月二十三日王者兴致蒋茂生函

(第一页) (红色八分格文稿纸毛笔书,天头有蓝色“136”编号戳记)

茂公秘书钧鉴:敬呈者,顷闻本乡白石保 / 韩姓,前因建醮,不服本所制止,业于日前由本 / 所将为首三人呈解 县府收押。 县长面询时, / 该犯等回称:本所已处罚五十元。得悉之下,不胜 / 骇异。查本案之发生,因该保韩姓,自恃户大人多, / 目空一切,不服制止。该保接近潜山,是时风声鹤 / 唳,万不得已,将为首六人带所内。有三人因年龄 / 过高,经由本乡凤鸣村合作社理事查瑞其担

(第二页)(天头有“136、1,”蓝黑钢笔字编号,另有“125”编号戳记被加横杠删记号)

保,暂释。该犯六人同属一事,岂有本所已罚又转/ 解 县府之理?显系该犯狡猾,污辱本所。务祈我公代向 县长台前多多解释。如 县府仍欲 / 要本所前释三犯到案时,立即派丁解送。本拟 / 亲身来府面呈一切,因事务繁多,无法分身,用

特函呈

鉴察即祈 赐复,不胜感盼。专此并叩

钧安

职 王者兴(盖“王者兴印”)叩

四月二十三日

(蓝色钢笔批示)并入前案办理 四、廿三、(蒋茂生签花字)

【注】此“王者兴” 应为当时怀宁县某乡乡长。县政府秘书蒋茂生批“并入前案办理”,应是基于上件(七)所说“禁止黄梅戏曲及建醮迎神”的行政会议决议。