影响中国戏曲格局的青阳腔

2018-07-06王长安

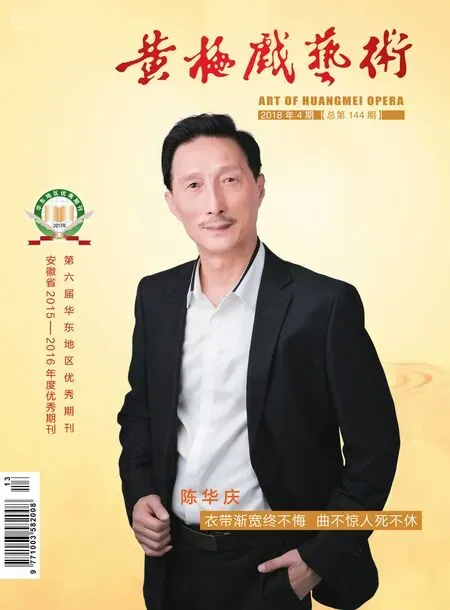

○ 王长安

王长安先生

明代安徽九华山下的青阳腔对中国戏曲的影响是深刻的、多元的。如果说发生在宋、元甚至明中期以前的杂剧、传奇或昆曲是古典戏曲,发生在近代并一直存活至今的京剧和绝大多数地方戏是近现代戏曲的话,那么,青阳腔的影响即可说是引发了中国戏曲的现代品格并使之完成最终定型,堪为从古典戏曲到现代戏曲的桥梁和媒介。其总体本质更具有社会性,更趋于人性化,更显现人的解放和精神自由。

中国地域辽阔,民族众多,且各地区、各民族的历史及习俗皆不相同。若从这一点上说,中国各门类艺术的格局毫无疑问都应当也只能是多元的、丰富的和彰显差异性的。但中国长期的封建制度,使古代中国已成为一个严格而又稳固的集权社会,“大一统”思想深入人心。地域虽广,却“普天之下,无非王土”;民众虽稠,却“率土之滨,无非王臣”。艺术形态尽管有时也不乏多元,但却总是不免“一花开时百花杀”。“平分秋色”、“共享春光”的局面殊为少见。人们常说“秦文”“汉赋”,“唐诗”“宋词”,“元曲”“明清小说”,其实就是注目于具体时代最出众的文艺品类,关注的是强势样态,并由它代表一个时代,成为“独秀”的一枝。中国戏曲也是这样,自宋元成熟以后,虽各个样态都在不同层级、不同向度、不同品质上颉颃演进,但真正能够纳入主流社会,进入大众视野,独领风骚的也只能是众声之“一”部。此一时,某某声风靡,天下“尽”某声;彼一时,某某声又雄起,天下又“尽”某声。将本应在空间上“并列”的各腔各部,挤压成在时间上“序列”的“轮转”模式。而这必然预示着一种事与愿违的速朽。青阳腔的出现,使这种此消彼长和一统天下的格局得到改变,为中国戏曲多元共存、相互吐哺、集体繁荣作出了积极贡献。并由此使得中国戏曲的发展进程在纵向上得以加速,在横向上有所拉宽,最终迎来了中国戏曲南北融合,众声交响的繁荣局面。

一、结束此消彼长和一家独大

元杂剧毫无疑问是北曲的一统天下,正如王骥德在《曲律》中所说:

古乐先有诗(一作“词”——引者)而后有律,而今乐则先有律而后有词,故各曲句之长短,字之多寡,声之平仄,又各准其所谓仙吕则清新绵邈,越调则陶写冷笑者以分叶之。各宫各调,部署甚严,如卒徒之各有主帅,不得陵越,正所谓声止一均,他宫不与者也。……故作北曲者,每凛凛遵其型范,至今不废。

——《中国古典戏曲论著集成》四,中国戏剧出版社1959年版,第104页。

由此我们可以见出元杂剧的“先有律而后有词”,其音乐规定了文本。尽管,元杂剧的作家们才华横溢、灵气过人,在如此之苛严的规制下“遵其型范”,竟也创作出了不朽的杂剧文本,但依然掩饰不了他们所遵从的北曲在音乐上的不尽如人意。用今天的话说,就是不够“美听”。但是由于其音乐的规定性,元杂剧实际上又是被音乐“逼出了”文学的伟大,实现了双向玉成。我们甚至可以说,是北曲的凛然地位和音乐“型范”主导或曰引导了元杂剧的文本创作。一大批优秀杂剧作家接受了“句之长短”、“字之多寡”、“声之平仄”“不得陵越”的挑战,天才地实现了文学的闪亮登场,以其卓越的文本成就反过来彰显和推升了“部署甚严”的北曲的“主帅”地位。使之尽管不够“美听”,却也成为一时之绝唱。这里似乎有个悖论,即限制与创造在艺术领域里仿佛一对连体婴儿,既制约又成就,甚至制约就是成就。一定意义的束缚反倒诱发了灵感的快速聚集,带动了创造力的超常发挥。这一点,元杂剧是一个很好的例证,西方古典主义时期的法国戏剧也是一个很好的例证。著名的“三一律”原则规定了“时间”、“地点”和“行动”的“整一”,要求舞台上的戏剧必须在“一天之内一个场景中完成一个戏剧动作”。这样的要求不可谓不严苛,但有趣的是它不仅没有让当时的法国戏剧陷入困境,反倒为法国赢得了古典主义时期最具代表性的戏剧时代!并且以戏剧创作的辉煌成就反过来证明了“三一律”的合理性、正确性、必要性甚至科学性。从而淡化了对它机械、刻板,严苛、僵化的诟病。时至今日,仍有相当一些剧作家“每凛凛遵其型范,至今不废”。

元杂剧作家们的杰出创造,也一样证明了北曲的合理性和价值所在。如此,北曲统掣梨园几近一个世纪。

然而,随着元蒙统治向朱明王朝的移易,北中国文化渐显消沉,南方文化日益活跃,彼消此长。安徽凤阳人朱元璋将大明首个王朝定鼎南京,遂使以南京为中心的长江文化圈得以形成,并辐射带动整个南部中国。在戏曲领域,由于文化重心的转移和北曲自身的局限,北曲的一枝独秀遂成既往。发生在南部中国的声腔“南曲”风靡一时,渐成主音。即如明代曲论家王世贞所说:

三百篇亡而后有骚、赋,骚、赋难入乐而后有古乐府,古乐府不入俗而后以唐绝句为乐府,绝句少宛转而后有词,词不快北耳而后北曲,北曲不谐南耳而后有南曲。

——王世贞:《曲藻》,《中国古典戏曲论著集成》四,中国戏剧出版社1959年版,第27页。

这里,王世贞虽然是从诗经说起,但其义却包含了三个层次。第一层是说兴亡更替,即诗“亡”而“骚、赋”兴。虽然没说“亡”的原因,但暗含了旧亡新生,“新”取代“旧”的一般规律,系自然使然。第二层则较进一步,说艺术自身需要进步和不断完善,由“古乐府”突破“骚、赋难入乐”的瓶颈;由“唐绝句”消弭“古乐府不入俗”的瑕疵;由“词”化解“绝句少宛转”的缺憾,实乃艺术自身成长之需要。第三层最具实践价值,系从审美接受的角度探讨艺术的发展、演进。指出“北曲”的兴盛,是因为“词不快北耳”,即不能满足北方受众的听觉享受;而“南曲”的崛起,亦因“北曲不谐南耳”,不能适应“南方人”对声腔的审美取向。实乃应运而生,逐情而变,是审美情感引发的“声腔变革”。这种因趣味不同而发生的变革,通常深入神髓,不可避免。诚如王骥德所说:“迨季世入我明,又变而为南曲,婉丽妩媚,一唱三叹,于是美善兼至。极声调之至。始犹南北画地相角,迩年以来,燕、赵之歌童、舞女,咸弃其捍拨,尽效南声,而北词几废。”(《曲律》,同上书,第55、56页)这里,王骥德肯定了“入明”北曲让位于南曲的事实,并肯定了南曲“婉丽妩媚”“美善兼至”的优长。使其于一度“画地相角”的对峙中占得上风。不独南人唱南曲,即使“燕赵”之北人(“歌童舞女”)亦“弃捍拨”,远北曲,“尽效南声”。可见,南曲的崛起来势之猛,风头之劲。这一点,王的前辈曲论家何良俊早在半个多世纪之前就预言:“近日多尚海盐南曲,……风靡如一,甚者北土亦移而耽之,更数世后,北曲亦失传矣。”(《曲论》,《中国古典戏曲论著集成》四,中国戏剧出版社1959年版,第6页)

我们知道,南曲的风靡,起初是多腔并举的。依魏良辅《南词引证》和祝允明《猥谈》的描述,当时南曲“腔有数种,纷纭不类”,稍加梳理,即有“余姚腔、海盐腔、弋阳腔、昆山腔”等各种名头,分别有各自的发生和传播区域。徐渭在《南词叙录》中曾作追踪:

今唱家称“弋阳腔”,则出于江西,两京、湖南、闽、广用之;称“余姚腔”者,出于会稽,常、润、池、太、扬、徐用之;称“海盐腔”者,嘉、湖、温、台用之。惟“昆山腔”止行于吴中,流丽悠远,出乎三腔之上,听之最足荡人……则知吴人之善讴,其来久矣。

——《中国古典戏曲论著集成》三,中国戏剧出版社1959年版,第242页。

这些新声,在明初以至中期产生并发展,彼此辉映,相互促进,在整个南中国形成了一个多声腔共同繁荣的局面。可是,正如我们在前面所述,由于中国的长期“大一统”思想,多元并存的艺术生态一般都不会持久。这个局面很快即被昆山腔打破。“此消彼长”、“新”颠覆“旧”而唤起的“乱花渐欲迷人眼”的喧闹,很快即被经过改革而“流丽悠远”、“听之最足荡人”的“昆山腔”所止沸。昆曲也一下子成为南曲的骄子和归宿,成“一家独大”,称一时之雄。依《万历野获编·北词传授》的说法:“自吴人重南曲,皆祖昆山魏良辅,而北词几废……”这里,所谓“北词几废”,其实是南曲“众腔纷呈”的结果,海盐、余姚、弋阳诸腔均各有其建树。但由于魏良辅改造昆山腔的成功,南曲的风光终为昆曲所独占,一跃而出于“三腔之上”。北曲的一统天下,随之演化为昆曲的一统天下。即如近人程徐瑞所言:“在皮簧未兴之前,所有唯一戏剧则昆曲是也。”(《湖阴曲初集序》)

这样的此消彼长虽然也不乏进步意义,但最终的一枝独秀“结局”多少还是令人惋惜的。在一定意义上,重蹈了北曲一家独大、限制戏剧格局广泛性和腔体声系丰富性的故辙。这一个有碍中国戏曲长足发展的“多元——单一”;“再多元——再单一”的怪圈,在又一个50年后,终于由青阳腔来破解。加速并优化了中国戏曲的发展进程。

明代起初的多声腔并存,基本可以分为两类。一类是海盐腔和昆山腔,其总体品貌尚雅,是士大夫和文人雅士审美趣味的代表;一类是余姚腔和弋阳腔,其总体形态向俗,是老百姓和村野俗众声歌喜好的产物。昆山腔一家独大之后,海盐腔疏离人们耳际,光彩为昆曲所遮蔽。惟余姚、弋阳二腔虽也式微,但其精华元气却为青阳腔所吸收,成为二者之薪传。其与昆曲相侪,撑起了戏曲声腔、样态的另一极。初步捍卫并最终召唤了中国戏曲的雅俗并存、群芳共艳的新局面。

我们知道,余姚腔发生在浙江,其辐射东南沿海、长三角及古新安,属滨海文化和吴越文化圈。弋阳腔出自江西,其流播长江中下游地区,属两湖文化和吴楚文化圈。他们的最大优势就是流播区域广,覆盖面宽,文化根脉丰富。青阳腔吸收二者之精华——徐渭说“余姚腔”为“常、润、池、太、扬、徐用之”;汤显祖说,“弋阳之调”“变为徽青阳”。可见作为昆曲胜出之后的对应和比照性声腔,其广泛性和代表性优势明显,对各路声腔和各色区域均可无障碍进入。成为梨园的播火者。这里,非常值得特别一说的就是汤显祖所说的这个“徽青阳”,“徽”当指徽州,即古新安,而非“安徽”。明代时安徽还没有建省,这个词义应该是不存在的。“青阳”即九华山下以青阳为基点长江岸边的池州地区。它们正好分别代表了承接江浙的吴越文化带和襟抱大江的吴楚文化圈。“徽池雅调”的美称,正是对青阳腔集二美以出新声,揽江海以弄新潮的生动描述。“徽青阳”实质是两大文化板块的交集、遇合,是一个崭新的文化整合体。不仅如此,由于“徽青阳”的集合,还增进了它的包容性,在消化“余”、“弋”两腔的基础上,也不简单排斥昆腔,在其声腔版图上也给予昆曲以再改良的空间。我们在前面说过,海盐腔和昆山腔更多尚雅,且为昆山腔所取代。“徽”所代表的古新安属于滨海吴越文化带,这里的青阳腔携带了一定程度的“尚雅”因子,因此也就在青阳腔流播的区域里染抹了昆腔的一丛新绿,这就是“徽昆”。以往我们对此较少关注,以为它是昆腔在南部安徽的特殊存在。现在看来,这应该是一个误解。它其实应是青阳腔整体格局下的一种特殊戏剧样态,是所谓“徽青阳”。亦即“吸收了‘昆’的‘青阳’腔”。

我们常说“一加一大于二”。青阳腔对余姚腔和弋阳腔的二元接纳,并直接对应性生成涵泳二者的“徽青阳”,使得兼容并蓄、多元互补成为可能。用青阳腔再去接纳昆山腔,遂使“昆”得以“徽”的妆容应世。以古新安为中心的徽州地区,以青阳腔方式演唱昆腔,改其调性,唱出了实属“这一个”的“徽昆”,也满足了“富甲天下”、“儒而好雅”的徽商的喜好。这种喜好,为最终石破天惊、风靡全国的徽班埋下了关键性伏笔。由于徽商有文化,徽州的“十户之村,不废诵读”的文化氛围,这里的演出多以《琵琶记》《幽闺记》《荆钗记》《金印记》《破窑记》《织锦记》《同窗记》等本戏为主。据《中国戏曲志·安徽卷》介绍:明末歙县长标班经常演出的剧目就有:《白兔记》《荆钗记》《拜月记》《香山记》《破窑记》《琵琶记》《投笔记》《还魂记》(又名《水云亭》)等几十出。不仅如此,他们还对艺术精益求精。据明末歙县人潘之恒《鸾啸小品》介绍,他们还常常“自为按拍协调,举步发音,一钗横,一带飏,无不曲尽其致”。搬演汤显祖《牡丹亭》时,还“先以名士训其义,继以词士合其调,复以通士标其式”,以达到“一字不遗,无微不极”,“惊心动魄”的地步。张岱《陶庵梦忆》就曾记录过这一带人看戏,有时甚至会“坐台下对院本”,但有“一字脱落”,即“群起噪之”,令戏班只得“又开场重做”。可见这一带观众对戏曲审美的品质要求是很高的。尽管徽乡艺人无法完全摆脱徽声徽韵,但戏的演出质量却有口皆碑。虽然在主观上追求的是昆曲,“新安好事家习之”(潘之恒),却不经意间汇入青阳腔的洪流。“徽昆”即是对其“不正宗”的姑且或嘲谑。它应该也只能是名正言顺的“徽青阳”。

除“徽昆”(“徽青阳”)以外,其它青阳腔演出基本以散出、折子或本戏的节选为主。仅明万历年间刊行的各种青阳腔刻本就出版单折剧目240多个。若干年前开展的青阳腔调查,在岳西一县就发现从各本传奇中选择的单折青阳腔剧目300多个。这些都充分说明青阳腔演出中简单灵活的单折占有极大的比重,相对于“徽昆”大戏来说,这才是青阳腔的主流或主体。这也是多年来人们对此注目较多,以致忽略了“徽昆”(徽青阳)的因由之一。这些单折、短出,演出灵便,通俗易懂,用今天的话说,就是“门槛较低”。很适合民间班社走村串户,拉场赶会演出。因之流播既速且广,很快成为广大城乡观众的一种喜闻乐见。即如龙膺所说:“何物最娱庸俗耳,敲锣打鼓闹青阳”。(《纶隐全集》卷22《诗谑》)

由此,青阳腔向北流传到鲁、豫、晋、冀;向西流传到赣、鄂、川;向南流传到浙、闽、粤。青阳腔破除了戏曲声腔多年习见的“此消彼长”困局,也不“一家独大”,其与“弋阳、义乌、乐平”,“ 常、润、池、太、扬、徐”和谐共存,共同对中国戏曲进程产生积极影响。

二、开启纵向加速和横向拉宽

尽管王骥德曾说过世之声腔“每三十年一变”的话,但中国戏曲的实际发展进程还是十分缓慢的。这里,王氏所说主要是就声腔而言,“每三十年一变”,“变”的是局部、是细节、是微观,是那些可以随世风而变的戏曲“部件”。(当然,也未必正好就是“三十年”)整个中国戏曲的变化远不会、也根本没有那么频繁、那么简单。相反,倒相当守恒,十分稳固。但凡“一变”,不啻有“改朝换代”之感。通俗文艺大家叶德均先生在他的《戏曲小说丛考》一书中,开篇就对南戏的恒久性作了这样的描述:

中国最早出现的正式戏曲,是宋代产生于温州(永嘉)的南曲戏文(简称南戏)。南戏萌芽于北宋的宣和间(1119-1125),南渡时(约1127-1130年左右)开始盛行。……元代南戏虽然还不能和风行全国的北曲杂剧抗衡,但它始终不失为南方的地方戏。在天历到至正(1328-1367)的四十年间,还产生大批南戏作品,在《九宫正始》中保存着许多剧名和残文。……到了明初洪武间,才开始有变化。

——叶德均(《戏曲小说丛考》(全二册),中华书局1979年版,上册,第1-2页)

由此我们可以看出,南戏即便从“盛行”的1130年算起,到“开始有变化”的“明初洪武间”(1368-1398年),历时也在240年以上。再如,比南戏稍晚的元杂剧,其正式定名是在金末元初,即公元十三世纪的六、七十年代。《辍耕录》载:“金季国初,传奇犹宋戏曲之变,世传谓之杂剧”。直到元末明初,约十四世纪70年代才开始式微。这时已历时百年之久。而它的最终“弃捍拨”“效南声”,“变为南唱”,已经是明万历(1573-1620)年间的事,其存世业已300余年。足见,古代中国戏曲整体的变化进程是相当缓慢的。一个主流样式一旦形成,不仅挤压了其它样式(剧种、声腔)的发生发展空间,而且自己也长期得不到改变,“自我感觉良好”,我行我素,甚至“百足之虫,死而不僵”,非至油尽膏枯不自熄。青阳腔的出现,使这一现象得以改变,中国戏曲的发展进程由此得到加速,天地也大为拓宽,开创了纵向推进、横向延展的新时代。

我们知道,青阳腔作为余姚腔和弋阳腔的继承者、合成者与发展者,其一开始就占有两腔之优,借助江海之便,传播极速。当昆曲一鸣惊人,“出乎三腔之上”之际,青阳腔以它巨大的兼容性和超常的吞吐力担起了与昆曲抗衡,迫使昆曲放下身段,加速中国戏曲发展进程的历史重任。就其最初兴起并流行的安徽沿江和古新安而言,这里曾是昆曲的“示范区”,并由此构成了“新安”、“皖上”两大戏剧圈。

“新安”所指的古徽州是徽商的桑梓,徽州文风和徽商雅好,使这里对昆曲多有所钟。再加上汪道昆、潘之恒两位徽裔戏曲文化人的引领,昆曲在这里遂成一时之风尚。然而,青阳腔的出现,却使这里的昆曲演唱和这里的戏剧观念、审美趣味发生了改变,所谓“体局静好”的昆曲在这里渐变其色,泛溢其局,不再恪守文人雅士的“静好”,而向表演的热闹、机趣、奇谲举步。张岱在《陶庵梦忆》中描述的“徽州旌阳戏子剽轻精悍、能相扑跌打”,以及演出中“度索舞绳、翻桌翻梯、筋斗蜻蜓、登坛蹬臼、跳索跳圈、窜火窜剑之类”都远远超越了“静好”的“体局”。更重要的是“戏中套数,如《招五方恶鬼》、《刘氏逃棚》等剧,万人齐声呐喊”,似已远非昆曲旧貌。这里,如果说“套数”是昆曲的“体局”的话,那么,“万人齐声呐喊”则就是青阳腔“一唱众和”的品貌了。

《中华风物志》曾这样描述:

《目连戏》,演目连救母故事,皖以南盛行之,泾县东乡各村不同。或十年一演,或五年一演。每演率于冬季之夜,自日入起,至翌朝日出止,或一夜,或三夜、五夜、七夜,大抵以三夜为多。演戏伶人,大抵为南陵人,专业是艺者。第一夜演目连之父富相施财济贫事,第二夜演东方亮之妻缢死,第三夜演目连之母刘氏游十殿。就中以第二夜最为热闹,因东方亮妻之寻死,而有溺鬼缢鬼之争替,而有闻太师之逐鬼,逐鬼谓之“出神”,当出神时,台上灯火齐灭,缢鬼溺鬼,浑身冥箔,满台乱扑,闻太师钢鞭一指,两鬼立即跳至台下,向坛上奔去,闻太师随后驱逐,人声喧哗,爆竹连天。正戏之外,加演诸多打诨戏及技术,立木柱一支,高十余丈,一人盘旋其顶,谓之“盘戳”。或扎布彩于台前,二人穿而舞之,谓之“盘彩”。打诨戏多引人发笑,惟《小尼姑下山》一出,多淫荡,有伤风化……

——见《周贻白戏剧论文选》,湖南人民出版社1882年版,第16页。

可见,就目连戏而言,它已完全超逸了昆曲“体局”。把逐鬼祭祀、科浑技艺,甚至歌舞小戏都纳入其中,这些也只有在青阳腔“改调歌之”、“错用乡音”中才能完成。徽州、九华一带的戏剧,因青阳腔的风起而扩开新局。当日处于新安文化圈中昆曲被青阳腔所浸染、中和,不觉间“青阳腔化”了。虽口称昆曲,实则异变,成为一种兼而有之的所谓“徽昆”。

这里,《陶庵梦忆》的另一则记载,更能帮助我们见出青阳腔对昆曲既定趣味的这种改变:

……夜在庙演剧,梨园必倩越中上三班,或雇自武林者,缠头日数万钱。唱《伯喈》、《荆钗》,一老者坐台下对院本,一字脱落,群起噪之,又开场重做。越中有“全伯喈”、“全荆钗”之名起此。……剧至半,王岑扮李三娘,杨四扮火工窦老,徐孟雅扮洪一嫂,马小卿十二岁扮咬脐,串《磨房》、《撇池》、《送子》、《出猎》四出。科诨曲白,妙入筋髓,又复叫绝。

——张岱《陶庵梦忆》,兰州大学出版社2004年版,第88页。

作者讲述的虽然名为“越中”之事,但作为文化区域,仍属青阳腔覆盖的新安文化圈。从戏班“或雇自武林”、“缠头”一日“数万钱”看,当属有影响、有实力的昆曲大班,即所谓“上三班”。从“老者坐台下对院本”,不容“一字脱落”看,这里也如徽州一般,是儒家正统文化根脉深厚的所在,对昆曲的喜好已深入神髓。“全伯喈”“全荆钗”正是昆曲的代表性大剧。请昆班、演昆曲、唱大戏,是他们的常态,也是此刻的事实。然而,出人意料的是,“剧至半”却横生枝节,出现了临时“串”演“《磨房》、《撇池》、《送子》、《出猎》四出”单折的情况。并且这一异常,竟还“科诨曲白,妙入筋髓”,全场“又复叫绝。”值得注意的是,这种单出和单出连缀以及“科诨”“曲白”的任意穿插、“错用”,正是青阳腔的重要特色和擅长。作者认为这种演出是“妙入筋髓”,可见审美趣味的转变。全场的“又复叫绝”,既是集体审美倾向的一个显示,也是对此前昆曲大戏演出效果的一个否定。“体局静好”已不再是唯一甚至主流审美评判标准。由此撼动了昆曲的“上三班”地位,加速了中国戏曲变革发展的进程。

“皖上”是指以安庆为中心的皖江文化圈,这里因明末戏剧家阮大铖家族的戏曲活动而成为昆曲在安徽的又一示范区。青阳腔在九华山下青阳县形成之后,即溯江而上,向戏剧土壤肥沃、戏剧因子活跃的安庆一带蔓延。这使得阮大铖等仕宦所“雅玩”的昆腔在这里也发生了变异。

目连戏

我们知道,阮大铖是明万历四十四年(1616)进士,崇祯元年(1628)罢官回家。虽然“门庭气焰,依然重灼”(钱澄之《藏山阁存稿·皖髯纪略》),但已不再有官场劳碌,得以倾主要精力满足久已养成的“雅好”。他重整家班,自编剧本,其代表作《春灯谜》《燕子笺》都是在这一时期完成的。一时间“名满江南”,有所谓“金陵歌舞诸部甲天下,而怀宁歌者为冠”之誉。有趣的是,此时青阳腔已在此地传播,由青阳腔带动的其他民歌小调也在这一带蜂起,即如明人沈德符在《顾曲杂言》中所说:

嘉、隆间乃兴《闹五更》、《寄生草》、《罗江怨》、《哭皇天》、《干荷叶》、《粉红莲》、《桐城歌》、《银绞丝》之属,自两淮以至江南,渐与词曲相远……比年以来,又有《打枣干》、《挂枝儿》二曲,其腔调约略相似,则不问南、北,不问男、女,不问老、幼、良、贱,人人习之,亦人人喜听之……

——(《中国古典戏曲论著集成》四,中国戏剧出版社1959年版,第213页。

这样一种“俗文化”生态对阮大铖所把玩、倾心的昆曲形成了实质上的品格裹卷,使他尽管居仕宦之家,身为儒生,心向昆曲,志在高雅,但也不能不对青阳腔所代表的充满锐气的鲜活的舞台新样态有所关注,不能不对大众或社会的审美新取向有所迎合。这主要体现在他在剧作中对“流行趣味”的满足上,由此也不期然而然地使昆曲的“体局静好”得到突破。统揽他的剧作,一个显著的特征是对“误会”和“巧合”手法的普遍使用。据戏曲史家吴国钦先生介绍,仅《春灯谜》一剧,“运用‘误会’与‘巧合’的地方”就“有十处之多。”《燕子笺》则颇费心思地编织了一个书生与妓女和闺阁小姐离奇的“三角恋爱”故事,处处显现“巧合”。以致被吴国钦先生认为是“滥用‘误会’‘巧合’手法的戏曲家。”(《中国戏曲史漫话》,上海文艺出版社1980年版,第218页。)其实,这真的不能全部责怪于他,他尽管被罢官,但仍属上流社会的遗老先贤,他骨子里还是求纯尚雅、甚至希望“触声则和,语态则艳,鼓颊则诙,捃藻则华,……入律则严,……更唱宗风”(《阮大铖戏曲四种·文震亨题词》,安徽省古籍整理出版规划委员会办公室编,黄山出版社1993年版,314页)的,只有这样,才符合他的学养身份。这一点,他的好友张岱颇有感受:

阮圆海家优,讲关目,讲情理,讲筋节,与他班孟浪不同。然其所打院本,又皆主人(阮大铖——引者)自制,笔笔勾勒,苦心尽出,与他班卤莽者又不同。故所搬演,本本出色,脚脚出色,出出出色,句句出色,字字出色。余在其家看《十认错》(即《春灯谜》——引者)、《摩尼珠》(即《牟尼合》——引者)、《燕子笺》三剧,其串架斗笋、插科打诨、意色眼目,主人细细与之讲明。知其义味,知其指归,故咬嚼吞吐,寻味不尽。……如就戏论,则亦镞镞能新,不落窠臼者也。

——张岱《陶庵梦忆》,兰州大学出版社2004年版,第197页。

可见它的戏曲创作态度是严肃的。不仅是行家里手,而且还十分用心。然而即便如此,却仍不能免诟,其原因正是青阳腔所唤起的大众审美浪潮对他的驱赶、裹挟,是昆腔故阵难守,不得不移船就岸,哪怕这是不情愿、不自觉的。不仅如此,他还在演出中使用“机关布景”,让“纸扎的燕子”“飞”起来,“衔画”而去(《燕子笺》)。这些都毫无疑问地打破了昆曲的封闭结构,推动了戏曲艺术的变革更新。

综上所述,正是青阳腔活泼灵动的演剧形态,加速了人们舞台观念的变易,审美趣味的更新,使昆曲的变革和其他剧种的升腾来得远比想象的更迅速、更猛烈。昆曲若以梁辰鱼《浣纱记》为正式走上舞台的标志的话,其起点应在万历初年的十六世纪70年代,而青阳腔依照王骥德的说法,至迟在十七世纪20年代就已“几遍天下”,令“苏州”(昆曲)不能“角什之二三”。尽管有人认为,王的这个说法可能有些夸张,但至少说明昆曲“三腔之上”的地位已遭青阳腔为代表的众多后起声腔的撬动。此时距昆曲的正式担纲才不过50年。即便依张庚、郭汉城主编的《中国戏曲通史》昆曲到“乾隆年间”,“出现衰落”的权威说法,其历时也不过一百五六十年,与南戏、元杂剧均不可比拟。由此我们说,中国戏曲的发展进程因青阳腔而获得了纵向加速。

在纵向提速的基础上,青阳腔的崛起还由其对中国戏曲既定格律体制或者说封闭型制的打破,引带了各路声腔的百花吐艳,使中国戏曲发展进程得以横向拉宽,出现了前所未有的覆盖广度。清初人刘廷玑就在探讨“四平调”时罗列了一些应时出现的新腔种类,例有“梆子腔、乱弹腔、巫娘腔、琐哪腔、罗罗腔”等。这其实是各地方剧种的一种蓬勃兴起。再后来,放眼全国,“扬州乱弹”、“四川乱弹”、“秦腔”、“西秦腔”、“襄阳调”、“楚腔”、“吹腔”、“安庆梆子”、“弹腔”、“二簧调”、“弦索腔”、“柳子腔”、“勾腔”等便如雨后春笋,破土而出,播绿于祖国的万里河山。由于其腔体众多,五花八门;形态迷乱,随性自然,后人给了它们一个看似无文却分外传神的名字——“乱弹”。其在南方,流行于苏、皖、浙、赣、闽、粤、湘、鄂、滇、黔、川等省区,在北方,则广播于陕、甘、晋、冀、豫、鲁、京、津等地区,覆盖宽度是南曲、北曲还有昆曲都无法比拟的。戏曲也因此遍及城乡,成为百姓们的一项重要生活内容:

《蓴乡赘笔》说:“枫泾镇为江浙连界,商贾丛积。每上巳赛神最盛。筑高台,邀梨园数部,歌舞达旦”。

《新齐谐》说:“广东三水县前搭台演戏”。

《香祖笔记》说:“兖州阳谷县……一日社会,登台演戏”。

《花部农谭》说:“郭外各村,于二八月间,递相演唱,农叟渔父聚以为欢”。

——参见张庚、郭汉城主编《中国戏曲通史》,中国戏剧出版社1981年版,下册,第6页。

黄钺《于湖竹枝词》注:“上元龙灯,端午竞渡,罢则演剧。至秋又跨街为台,以报秋社,谓之平安戏”。

胡朴安《中华全国风俗志》说:“每赛会必须演戏,与会乡村轮年而值之。……赛会之夜戏,必以通宵,以便远来之观者。就近人家,必接其亲戚故旧来家看戏,非待戏演完不去”。

——参见《中国戏曲志·安徽卷》,中国ISBN中心1993年版,第18页。

更有趣味的是,我们在清人陆次云所撰《圆圆传》还看到即便像明末起义军领袖李自成这样的狂野之人也成了铁杆的“西调”痴迷者,甚至还颇为内行:

(李自成)遽命(陈圆圆)歌,奏吴歈,自成蹙额曰:“何貌甚佳,而音殊不可耐也。”即命群姬唱西调,操阮筝琥珀,己拍掌和之,繁音激楚,热耳酸心,顾圆圆曰:“此乐如何?”圆圆曰:“此曲只应天上有,非南鄙之人所能及也。”自成甚嬖之。

这里,陈圆圆起初“奏吴歈”即昆曲,李自成等“蹙额”,“不可耐”。若从音乐特性角度看,李自成等“欣赏不了”似也自在情理中。但这同时似也说明至少至明末,昆曲的确已不再具有此前的风光与强势了,否则,他们无论如何也是要附庸一下的。他们重“唱西调”,即由弋阳腔、青阳腔等引带出的地方腔调,竟是那样的轻车熟路,如醉如痴。以致陈圆圆尽管不免曲意奉承,也还是不得不感叹“此曲只应天上有”,非南人“所能及也”。足见此际中国戏曲声腔莺歌燕舞、普遍繁荣之一斑。

青阳腔的崛起,对中国戏曲声腔的多元化的影响是普遍、深刻的和卓有成效的。有人曾诋毁它说,“若是拿着强盗,不要把刑具拷问,只唱一出青阳腔与他看,他就直招了。”(苏元儁《吕真人黄粱梦境记》)这足以说明青阳腔的普及和它强烈的艺术冲击力,它所显现的正是中国戏曲一种破雅向俗、不可抗拒的草根力量。后来的各地方戏剧种甚至京剧的诞生都得益于它的召唤。它为中国戏曲插上了快速腾飞、鹏程万里的翅膀。