论汉赋作家的地理分布

2018-06-27,

,

(山西大学 文学院, 山西 太原 030006)

文学地理学属于交叉学科,运用文学地理学的视角看待文学现象,有助于文学研究的深入。目前尚无汉赋作家的地理分布的研究,相关的研究主要在汉代的文化地理与秦汉文人的地理分布等方面。卢云《汉晋文化地理》的第一章涉及两汉学术文化的分布与区域重心的关系。刘跃进《秦汉文学地理与文人分布》分上下两编,上编把文化区域划分成八个分区并分析该区域的文学地理,下编对秦汉文人的分布进行了详细解释。曾大兴《中国历代文学家之地理分布》的第二章将两汉文学家的地理分布划分成六个区域并进行了大致的分析。尧荣芝的博士论文《两汉文学地域性研究》论述了两汉文学家的地理分布、汉赋与地域文化的关系。针对区域文化和文人分布的论文有刘跃进《黄河以北地区的文学发展》《秦汉时期巴蜀文学略论》《秦汉时期的“三楚”文学》等,硕博士论文有李艳洁《汉魏时期淮河流域作家群的分布及其文化阐释》、刘杰《汉代三辅文人文学创作研究》、王璐《两汉京兆杜陵文人研究》等。

有关汉赋与地域文化关系研究的论文不多。徐明英的博士论文《地理视域下的汉赋研究》,主要举代表性的赋作来分析其与地理铺写的关系。龙坚毅的博士论文《汉赋与汉代社会》,侧重从汉赋联系到作家的政治思想与当时的社会经济。安娜的硕士论文《汉赋与汉代地理》将汉赋中出现的地理因素按照刺史部及山川关隘进行分析。刘昳屏的《汉赋的时空观》着重分析汉赋内容中所体现的时空特色。

综上所述,目前还没有对汉赋作家的地理分布的研究。这一研究的价值在于,在横向和纵向两个断面上考察汉赋作家的分布,分析影响赋家分布的各项因素,从而为文学地理学研究提供借鉴。

一、汉赋作家的地理分布

本文中对汉赋作家的统计主要参照的是费振刚先生编的《全汉赋》,共收录作家82人,其中1人佚名,8人籍贯不详,可以列入统计的作家共73人,加上班固《汉书·艺文志》、范晔《后汉书·文苑传》、姚振宗《汉书艺文志拾补》、钱大昭《补续汉书艺文志》、顾櫰三《补后汉书艺文志》等书,①统计出出生地可考的汉赋作家有32人。籍贯主要依据的是钱仲联等主编的《中国文学大辞典》和魏嵩山主编的《中国历史地名大辞典》,并对这些籍贯可考的作家进行统计分析,了解汉赋作家在区域上的分布情况,从而帮助我们了解汉赋在各地域的发展情况。

本文文化区的划定参考刘跃进先生的《秦汉文学地理与文人分布》,划分为八个文化区,即三辅文化区、河洛文化区、河西文化区、巴蜀文化区、齐鲁文化区、荆楚文化区、江南文化区、幽并文化区。[1]9同时,在八个文化区的基础上结合现在的行政区划下每个文化区所包括的省份,分析汉赋作家的地理分布。

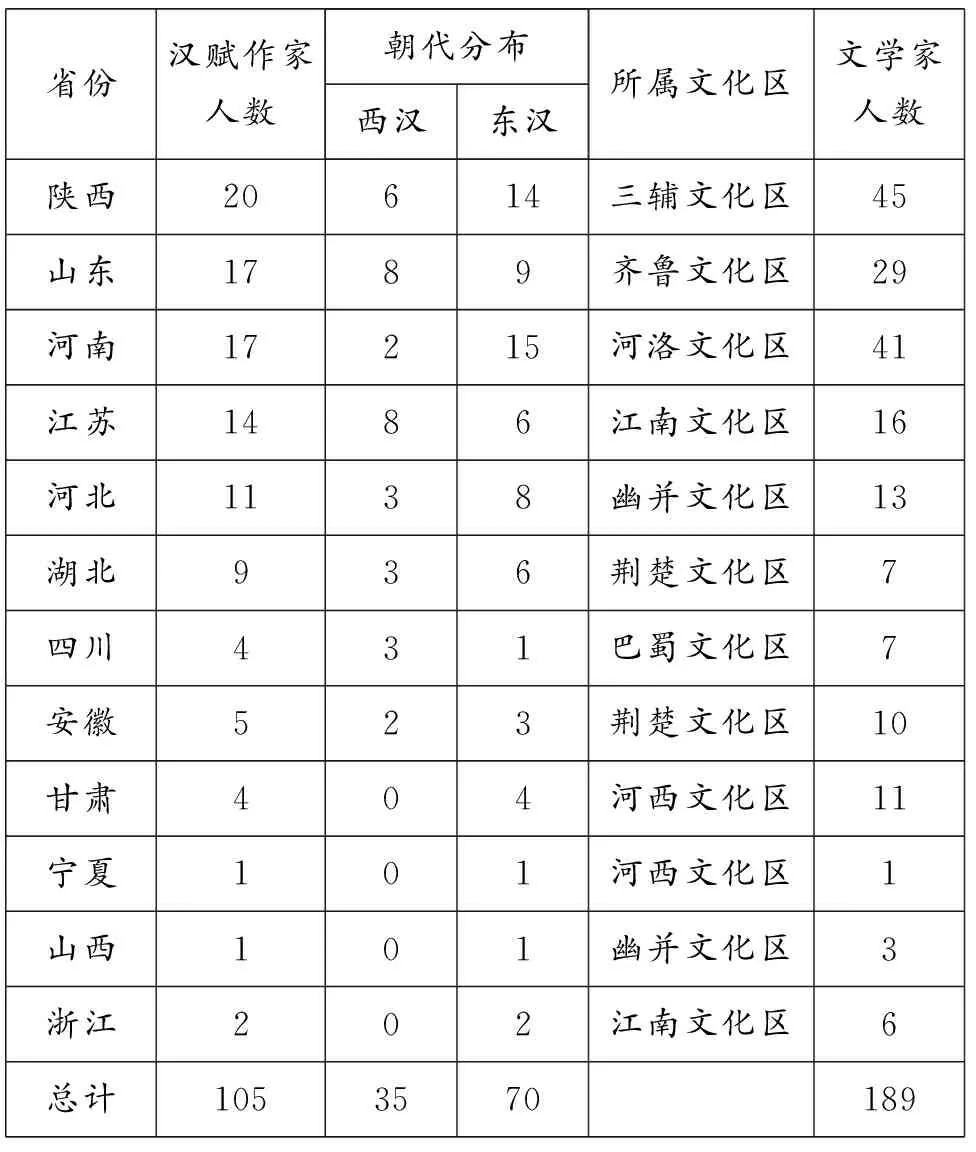

表1 汉赋作家区域分布表

说明:表1中文学家人数参照曾大兴《中国历代文学家之地理分布》

从表1可以看出,10人以上的省份有5个,分别为陕西、山东、河南、江苏、河北,共79人;5~10人的省份有2个,分别为湖北、安徽,共14人;5人以下的省份有5个,分别为四川、甘肃、宁夏、浙江、山西,共12人。

据表1统计,汉赋作家分布较多的文化区是:三辅文化区(20人)、齐鲁文化区(17人)、河洛文化区(17人)、江南文化区(16人)、荆楚文化区(14人)、幽并文化区(12人)。汉赋作家分布较少的文化区是:巴蜀文化区(4人)、河西文化区(5人)。需要特别指出的是,尽管巴蜀文化区只有4位汉赋作家,但是其中包括了司马相如、扬雄、王褒这样成就卓著的大家,他们的影响力不容小觑。

在每个文化区包括的省份中又存在着作家分布不平衡的现象,比如幽并文化区主要涉及河北、山西两个省,其中河北一省汉赋作家的数量就占幽并文化区汉赋作家总数的92%。与此相类似的情况还有江南文化区,主要包括浙江和江苏两省,其中江苏省汉赋作家人数占江南文化区汉赋作家总数的88%。由此可以看出各个文化区内部汉赋作家分布的不平衡。

汉赋作家属于文学家的一部分,曾大兴《中国历代文学家之地理分布》是根据谭正璧《中国文学家大辞典》作出的统计,属于代表性的样本研究。通过比较可以看出,汉赋作家和文学家在区域分布上呈现出大致相似的格局,主要集中在三辅文化区、齐鲁文化区、河洛文化区。汉赋作家人数与文学家人数存在较大差别的是甘肃省,以4位赋作家的数量居倒数第4,而在文学家人数的比较中,甘肃超越了湖北、四川等省,以11位的人数排名第6。

具体来看,文学家包括经学家、赋家、士人、诗人等不同身份,文学家的多少不能表明该地的汉赋发展状况。以甘肃省为例,在11位文学家中,除了表1中统计的4位汉赋作家,其余7位分别为诗人、经学家、政论家等。诗歌和辞赋属于纯文学范畴,而经学和政论属于杂文学,偏于应用。从这个区别可以探究各地文化的差异性。

二、汉赋作家地理分布不平衡原因分析

由上可知,汉赋作家在地理分布上并不平衡,造成这种不平衡的因素有很多,主要包括地理、经济、政治等方面。

(一)地理因素

文学的产生与地理之间的关系非常密切,因此要关注汉赋作家生长的环境对作家作品潜移默化的影响。

黄河流域的三辅文化区包括以长安为中心的京兆尹、左冯翊、右扶风,这一地区地处平原,水系众多,全年温度适中,因此人口众多,也出现了众多的赋作家。在八个文化区中,赋家人数较少的是巴蜀文化区和河西文化区,原因是在秦汉时期,巴蜀地区地处长江上游,位置相对偏僻封闭,山脉众多且多为南北走向,这就与中原腹地隔了一层屏障。四位巴蜀作家均分布在成都平原,蜀郡成都、资阳、雒县都处在地势较为平坦且有河流经过的区域,地理的优势为汉赋作家的出现创造了最基本的条件。

河西文化区主要是以河西走廊为依托,包括安定、天水、陇西、敦煌等地,该地区因地理位置较为偏僻,与中原王朝接触较少,因此经济文化相比中原较为落后。但是,在汉朝与西域相联系的丝绸之路上,河西走廊属于重要的一环,该地区都是西北地区中环境状况较好的区域,经济也由于通商的带动有所发展,因此文学虽不是大盛,但相比西北其他地区是比较繁盛的。幽并文化区包括河北、山西两省,该区域在秦汉时属于燕赵故地,慷慨悲歌,尚武重侠,尤其在与边塞交界之地更是如此。两省的汉赋作家人数却存在较大差距,从作家分布的地理位置来看,河北大部分作家分布在比较靠南接近黄河中下游的地区,该区域自然环境状况良好,处在地势较低平的冲积平原,具备文学发展的地理优势。

(二)经济因素

经济因素也是影响赋家分布的重要因素,将12个地区的赋家分布作比较,可以发现人数较多的陕西(主要是三辅地区)、山东、河南、江苏、河北、湖北,均为当时经济较为发达的地区。例如,江南文化区包括江苏、浙江,《汉书·地理志》中说:“江南地广,或火耕水耨。民食鱼稻,以渔猎山伐为业,果蔬蠃蛤,食物常足。”[2]1666籍贯属于江苏的汉赋作家主要集中在扬州、苏州、无锡三个地方,汉代扬州称为广陵,《汉书·地理志》中说广陵“户三万六千七百七十三,口十四万七百二十二。有铁官”[2]1638,从人口数量上可以看出该地人口众多,“有铁官”说明这里有掌管铁的铸造、冶炼和贸易的部门而且有一定的规模,可以看出其经济基础比较好。苏州和无锡也是当时的富庶地区。属于江南文化区的16位汉赋作家中,有10位分布在广陵、吴县和无锡,占该地区汉赋作家人数的63%,而余下的6位主要分布在江苏淮阴、沛县和浙江上虞,这三地中沛县作为汉高祖的祖籍所在,有皇室贵族在此产生影响力。

(三)政治因素

在古代中央集权国家,政治的影响非比寻常,尤其是从汉代最初的郡国并行到武帝之后的削藩集权,对地域赋家走向中央、转变视野有很大作用。其次便是朝廷政策对赋创作的影响。京都大邑的汇聚作用和示范效应也对作家数量的分布有影响,比如河南洛阳及周边地区。

从表1中可以看出,陕西的赋家人数在全国排名第一,原因在于京师的特殊地位,汇聚了天下英才。《史记·货殖列传》中说:“汉兴,海内为一,开关梁,弛山泽之禁,是以富商大贾周流天下,交易之物莫不通,得其所欲,而徙豪杰诸侯强族于京师。”[3]3261可见在当时交通便利的情况下,京师汇集了众多的富商大贾,有了经济的支撑、城市的繁荣,便产生了更多的汉赋作家。在统计赋作家籍贯中可以看出陕西20位赋作家,除杨修一人籍贯为陕西华阴外,其余作家的籍贯均在以长安为中心的三辅地区。

随着东汉定都洛阳,政治中心东移,赋家的分布也发生了变化。河南籍的赋家在西汉仅有两位,到了东汉则上升到了15位,主要集中在河南郡和陈留郡。班固《东都赋》中写道:“且夫辟界西戎,险阻四塞,修其防御,孰与处乎上中,平夷洞达,万方辐凑。秦领九崚,泾渭之川,曷若四渎五岳,带河溯洛,图书之渊。建章、甘泉,馆御列仙,孰与灵台、明堂,统和天人。太液、昆明,鸟兽之囿,曷若辟雍海流,道德之富。游侠逾侈,犯义侵礼,孰与同履法度,翼翼济济也。子徒习秦阿房之造天,而不知京洛之有制也。”[4]328从这段话可以看出,东汉建都后,洛阳在教育、文化等各方面发展迅猛。洛阳作为都城,既是作家们交流创作的核心区域,又对周边地区产生辐射作用,不仅是河南籍的赋家增多,也有一部分文人专程来此游学作赋,“尤其是西汉末到东汉初年,经学文化发达区多集中在北方黄河流域,而南方长江流域多属经学欠发达区,因此游学的士人多集中在京师、三辅、齐鲁、河南等地”[5]20-21。这也促进了当地文化的良性发展。

除了都城的影响力,中央集权下皇帝对文学的态度也会对文学产生影响。汉立国之初,实行郡国并行制,当时的文化环境与战国时期百家争鸣的情况相类似,文化政策相对宽松。西汉初年,赋家主要分散在各地诸侯领地中,如以梁孝王为中心的梁园文学群体、以淮南王为中心的淮南文学群体、以河间献王为中心的文学群体等。到了武帝时期,大一统的趋势以及相应的削藩政策以及武帝自身对赋作的喜爱,更是促进了汉赋的发展繁盛。从枚乘和司马相如的经历中可以看出,武帝及以后的皇帝都对汉赋创作表现出浓厚的兴趣,赋作家们开始涌向京都。

(四)教育因素

赋家分布与各地教育的发展也有关系,教育方面的分析存在地域和朝代两个层面,地域层面是文化的横向延伸,朝代层面则是纵向发展,包括对汉赋创作的认识和对教育的重视程度。

谈到教育对汉赋的影响,首先要考虑教育对整个文学及当地的文化氛围产生的深远影响。秦汉之际主要以私学为主,比较典型的是齐鲁之地,在楚汉争霸、战乱频仍之时私学并没有停滞,《史记·儒林列传》中记载:“及高皇帝诛项籍,举兵围鲁,鲁中诸儒尚讲诵习礼乐,弦歌之音不绝,岂非圣人之遗化,好礼乐之国哉?”[3]3117从中可以看出鲁地的儒学传统,深厚的底蕴孕育出众多的赋家。齐鲁两地之间又有细微差别,“泰山之阳则鲁,其阴则齐”[3]3265。齐国是“齐带山海,膏壤千里,宜桑麻,人民多文彩布帛鱼盐”,“其俗宽缓阔达,而足智,好议论”[3]3265,这里曾经设立“稷下学宫”,政治上比较开明,好发议论,有着浓厚的学术氛围和百家争鸣的思想基础。鲁地“犹有周公遗风,俗好儒,备于礼”[3]3266,有很多的经学大家。因此,在齐鲁两个文化浸润之地,出现如此之多的文学家也就可以理解了。

汉武帝创立了博士弟子员制度,兴办太学,之后便不断扩充,[2]0171到了王莽时期,扩充了数十倍。[2]4069东汉灵帝又设立了鸿都门学,主要培养文学、艺术之士。[6]340另外,在郡国中也设有学校,卓异者为蜀郡文翁,在文翁的倡导之下,蜀地的文学、教育兴盛起来,“繇是大化,蜀地学于京师者比齐鲁焉”[2]3626。之后又有“司马相如游宦京师诸侯,以文辞显于世,乡党慕循其迹。后有王褒、严遵、扬雄之徒,文章冠天下。繇文翁倡其教,相如为之师。”[2]1645巴蜀之地的文学在两汉时主要集中在蜀郡周围。

(五)家族等其他因素

其他一些因素也影响着赋家的分布,比如文学家族的出现、战乱造成的迁徙以及经学对汉赋创作的影响。文学家族有班固一家、崔篆一家以及之后的应氏一家等。文学大家能够带动整个家族的文学发展,有着传承性和延续性。陈寅恪先生曾说:“自汉代学校制度废弛,博士传授之风气止息以后,学术中心移于家族,而家族复限于地域,故魏晋南北朝之学术、宗教皆与家族、地域两点不可分离。”[7]20实际上,文学家族的苗头在汉代已经出现,并且开始影响家族所在的地域,文学家族一般伴随着家族的权势和地位,又会吸引其他地方的文人聚集过来。

这里以崔氏一门为例具体分析。从表1中可以看出,河北在两汉时期出现了11位汉赋作家,其中东汉有8位,在这8位中河北安平崔氏一门就有5位,所占比例高达63%。前有崔篆为两千百姓平反,后有崔瑗、崔寔清廉执政,[6]1704-1730造福于一方百姓,而且为河北安平营造了一个良好的文学氛围,因此崔氏一家使得河北在东汉文坛上有了一席之地。

三、两汉赋家数量的变化及分析

由表1可以看出,东汉赋作家增多的省份是陕西、河南、河北、湖北,增幅都在30%以上;甘肃、宁夏、山西、浙江的赋作家数量实现零的突破;赋作家数量大致持平的省份有江苏、山东、四川、安徽,增减幅度在20%以内。从所属文化区的角度看,东汉时除齐鲁文化区、江南文化区、巴蜀文化区之外,其他文化区汉赋作家的人数均有明显增加。这里主要从环境变化、移民、文化交流几个方面来分析。

从环境状况来看,在两汉之交,气候状况发生变化,东汉时气温普遍下降,天气趋于寒冷,旱灾开始增多,[8]84另一方面,黄河进入了较为安定的一个时期。[9]这些因素均在不同程度上对汉赋作家的分布造成了影响。比如,处于黄河中下游的河北省,在西汉受河患影响,文化较为萧条,东汉时黄河进入安流的时期,河北受益匪浅,汉赋作家的数量也明显增加,由西汉的3人增加到了8人。

环境的变化会促成人口的迁徙,人为因素尤其是战乱和朝廷政策同样会造成人口的迁徙。两汉之际,王莽篡政,他的一系列政策造成民生凋敝,继而又爆发战乱,这期间关中地区尤其是三辅地区受到的冲击最大,《汉书·王莽传》中说当时“长安为虚,城中无人行”[2]4193。光武帝刘秀定都洛阳,朝中贵族、世家也跟随新皇迁到了洛阳,不论是战乱迁徙还是政策性的迁移,赋家都包括在其中。由表1可知,东汉三辅文化区赋家人数占总数的比重相比西汉增加了40%,表面看来人数是增加的,但是,东汉三辅地区赋家主要出自长安的五个邻县,中心长安有所衰落。因此,东汉三辅地区赋家数量的增长并不一定显示该地区文化的繁荣,而是之前在西汉累积的赋家家族发挥持续的影响力,文化重心实际还是从三辅地区转移到了河洛文化区。

文化交流中比较典型的赋家人数增长的例子有河西地区,主要是在河西走廊范围内,属于甘肃省,从表1中可以看到甘肃的赋家人数从无到有,主要是由于丝绸之路的开拓,张骞在汉武帝时期出使西域,加强了与西域地区的文化交流,在汉武帝元鼎六年(公元前111年),正式设立了敦煌郡,并且迁徙“关东贫民”去河西地区戍边。有籍贯显示的赋家主要分布在敦煌附近,这里是甘肃的交通枢纽,也是丝绸之路上重要的一站。此外,两汉之际的动乱使得一部分文人流寓到西北地区,当时中原战乱颇多,而河西地区主要是由窦融割据占领,比较安定,且河西走廊距离关中地区较近,吸引了较多的文人迁徙,促进了当地文学的发展。

四、总结

从横向来看,不论是在西汉还是东汉,赋家的分布都是不平衡的,赋家分布较多的文化区一般都是地理环境较为优越,经济状况、人文气氛良好,政策措施到位的地区。赋家分布较少的地区比如幽并文化区,属于燕赵故地,《史记·货殖列传》曰:“人民矜懻忮,好气,任侠为奸,不事农商。然迫近北夷,师旅亟往,中国委输实有奇羡。其民羯羠不均,自全晋之时固已患其僄悍,而武灵王益厉之,其谣俗犹有赵之风也。”[3]3263由此可见燕赵之地的传统民风剽悍,崇侠尚武,有“慷慨悲歌”之气。另外,此地法家、经学盛行,法家之说盛行,则重实用。江南文化区与幽并文化区的情况比较相似,江南文化区尤其是浙江在西汉时被认为是蛮瘴之地,到两汉之际,由于中原地区的战乱文人开始向南迁徙,浙江经济逐渐发展,但距离文化中心较远,文化氛围相比文化发达区还是比较弱。

从纵向来看,西汉到东汉各地区赋家的人数总体上属于上升趋势,大部分原本在西汉已有较大优势的地区依然保持着自身的数量优势,但各个地区之间的人数差距在缩小。总之,从西汉到东汉,赋家在人数上保持增长,而且在原本的薄弱地区也出现了小幅增长,体现出文化发展的良好态势。

[参考文献]

[1] 刘跃进.秦汉文学地理与文人分布[M].北京:中国社会科学出版社,2012.

[2] 班固.汉书[M].北京:中华书局,1962.

[3] 司马迁.史记[M].北京:中华书局,1959.

[4] 费振刚.全汉赋[G].北京:北京大学出版社,1997.

[5] 聂济冬.东汉士林风气与文学发展[D].济南:山东大学,2006.

[6] 范晔.后汉书[M].北京:中华书局,1965.

[7] 陈寅恪.隋唐制度渊源略论稿[M].北京:生活·读书·新知三联书店,2001.

[8] 竺可桢.天道与人文[M].北京:北京出版社,2005.

[9] 谭其骧.长水粹编[M].石家庄:河北教育出版社,2002.