再论边疆地区的中心化与边缘化

2021-09-03张继焦吴玥

张继焦 吴玥

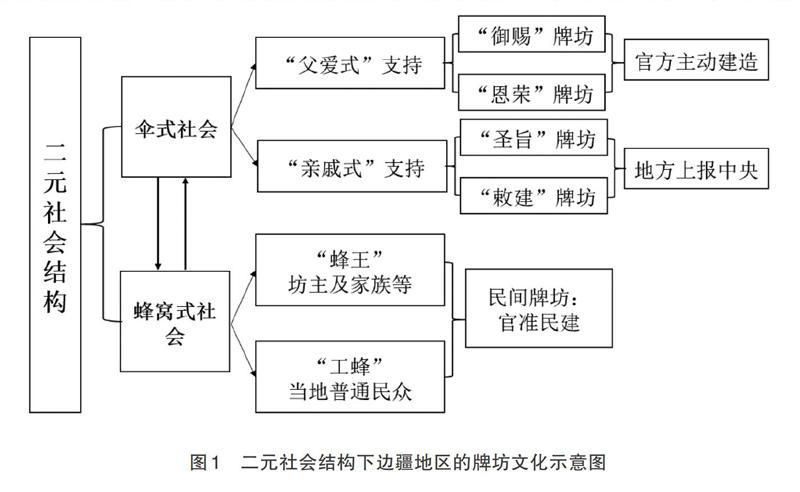

【摘 要】本文主要与“新清史”提出的“边缘也是中心”的观点进行对话,基于“文化区”理论和“二元社会结构”理论来分析海南作为边疆地区的牌坊文化,最后得出“从边缘看中心”的观点。通过阐述海南边缘地区与中心文化区的关系,论证双方之间的紧密联系性,从边缘的海南窥见古代大一统社会文化的中心元素,并在二元社会结构下再次探讨海南虽身在“边缘”但心向中央的“中心化”倾向,从官方(“父爱式”“亲戚式”支持关系)与民间(蜂王、工蜂)不同类型的牌坊出发论证海南地区内部的中心化。因而,在古代海南牌坊的建设中,受到“伞式”社会自上而下社会结构的影响,中央和各级政府通过资金投入、官方扶持、地方申报等方式形成了各类“官方”牌坊;而民间在宗族族长、乡绅等的带领下,通过百姓自发的集资合作建造了各类“民间”牌坊。最后得出结论:边疆并不能替换中央,但是我们可以从边缘地区的中心性特点去论证传统的中国社会,并通过多区域、多民族的历史现实去探索中华民族共同体的形成。

【关键词】新清史;边缘;中心;文化区;二元社会

【作 者】张继焦,中国社会科学院民族学与人类学研究所研究员,教授,博士生导师;吴玥,中国社会科学院民族学系2019级硕士研究生。北京,100081。

【中图分类号】K28 【文献标识码】A 【文章编号】1004-454X(2021)03-0122-0011

一、问题的提出

二十世纪八、九十年代,承接日本亚洲研究的部分遗产1,“新清史”研究(New Qing History)在美国兴起[1],以十八世纪以来中国政治、社会和文化中的族群因素为主要研究对象,该学派从传统的政治视角出发,强调清朝统治中的满族因素;认为清朝统治成功的关键在于维持满洲特性[2]367~374,或是满洲特性和汉人文化之间的平衡[3]2~8。新近出现的“新清史2.0”2超越了第一代主要关注的满汉关系、族群等问题,研究范围扩展到区域与民族历史上,更加关注边疆与中原的差异性。[4]145~155其中,否定“中心—边缘”对立是新清史的观点之一。柯娇燕(Pamela Kyle Crossley)等[5]311~319从多角度讨论了汉与非汉人的主观认同关系,批评了“汉化”理论与“中心—边缘”研究模式;米华健[6]则以清朝边疆研究为例,提出“边缘也是中心”。这个论断为我们研究中国历史上中心与边缘的关系提供了一个新的思考点,进而重新审视边疆地区的历史地位。那么传统中国作为一个大一统国家,明清时期的中央和边疆的关系究竟如何?新清史学者所言的“边疆也是中心”是否果真如此,抑或只是另一种极端主义的表现形式呢?

本文以典型的边疆地区——海南为例,通过分析明清时期所存的牌坊来探索海南在大一统的政治格局下,其中心化與边缘化因素是如何互相作用并产生联系的。需要注意的是,新清史是一个内部差异较大、较为松散的“学派”,本文主要是和其“边缘也是中心”的观点进行对话,以历史文化遗存浓厚的海南分析传统中国社会,而非对新清史的全貌进行回应。

二、相关研究与分析框架

(一)海南牌坊研究综述

关于海南牌坊历史及现状,目前学界的研究相对较少,多是集中在对牌坊的文字记录上,相关分析较为缺乏。一是古代历史典籍中的记载,这是我们了解海南古代牌坊数量及类别的最主要根据,如正德《琼台志》[7]518~529、乾隆《琼山县志》[8]86~90、道光《琼州府志》[9]460~482、民国《琼山县志》[10]718~730等历史文献都详细记载了各个朝代的所存牌坊。二是现代学者对现存或已消失牌坊的记述或历史追忆,如阎根齐对各种现存古代牌坊进行了分门别类的介绍[11]196~211;阎道衡、羊文灿等对五公祠内的牌坊进行了相关阐述[12]41-43;沈志成、沈艳则分省区、分市县系统梳理了海南牌坊[13]4。此外,陈柳荣系统研究了海南牌坊文化,认为数量多、分布集中的海南牌坊是海南历史文化研究对的重要实物依据[14];李以学等对海口“挺秀”坊进行了个案研究[15];张艳琪等则对海口市卜宅村节孝坊及其他文物进行了分析[16]。

以上研究成果简要概述了海南历史上和现存的各类牌坊,虽说仅停留在牌坊研究的表层与事实陈述,但为我们深入研究牌坊文化提供了基本依据。笔者曾以海南教育为出发点,探讨过边疆地区的中心化与边缘化问题,并得出结论。[17]本文拟在此两者的基础上,结合数次前往海南进行实地调研的田野调查1,再次探讨海南牌坊文化与海南地区的中心化或边缘化的关系,并着重分析其背后的多种影响因素,特别是通过与新清史的对话,以海南牌坊文化为例,从边疆地区论证大一统的明清时期是如何整合各地区、构建统一的中华民族共同体的。

(二)本文分析思路及框架

1.分析框架之一:文化区理论

德裔美国人类学家博厄斯(Boas Franz)曾提出“文化区”(culture area)理论,并将此作为人类学、民族学研究的一个整体单位,主要运用于对不同区域、不同群体的考察。博厄斯认为,从文化特质入手,在同一单位区域内的文化特征相似且密集的区域范围即是同一文化区。在同一文化区内,按照文化特征密度的不同,可分为“文化中心”与“文化边缘”,前者的文化特征较深厚,后者则较为浅薄。[18]博厄斯的学生克罗伯(Alfred Louis Kroeber)较为系统地阐述了文化区理论,提出每个文化区都有一个文化特征最丰富的地方,即文化高峰(cultural climax),并以此为中心(强)向四周(弱)逐步释放文化影响。[19]222~228文化区理论及文化区域分析方法是以博厄斯等为代表的美国历史学派的重要理论方法,对我国的区域文化研究产生了很大影响。

按照我国历史和自然环境的状况,吴必虎将中国分为两个区域:东南部的农业文化和西北部的牧业文化,并细分了其中的核心区与边缘区,认为核心区靠近中央政府,文化要素密集;边缘区远离核心区,文化要素密度低;而中央政府对边缘区的控制弱于核心区,但文化核心区并不意味着地理位置上的中心。[20]赵辉则从历史发展的具体情况出发,提出中原地区是一个集政治活动与社会文化为一体的核心区。[21]

依据中外学者提出的“文化区”理论,中原文化应属文化核心区,其中文化因素最密集的核心地带可称为“文化高峰”,并从内向外辐射文化影响至其他地区;海南因远离中原,受到的文化辐射相对较少,文化因素相对稀疏,故而是文化边缘区。但实际上并非如此,海南文化应属中原文化的较强辐射区,而这与其历史上的多种因素莫不相关。最近一些年,我们在海南各个古城、古镇和古村的调查,看到了唐宋以来(特别是明清时期)遗留下来的大量的宗祠、寺庙、牌坊、古桥、族谱等。我们认为有必要对海南本土文化的价值进行重估。海南古村、古街、古镇不仅是本地乡土文化生成之地,也是海南正统儒家精英文化所依赖的基石。海南传统城镇和村落孕育出了乡土文化和精英文化这种二元性的本地文化,牌坊即是一重要例证。明代是海南古代历史上文化发展最为辉煌的阶段,完成了海南从文化输入到文化反哺的转化,并在清代继续发扬传承,可见海南拥有深厚的文化底蕴。因而海南虽背靠大陆,却广纳中原文化的传统,同时囊括海洋、南洋文化的包容,中原文化传统因素较为密集。

本文以明清时期的海南文化为中心,将中原文化视为中国文化的地理核心区,海南文化则是地理意义上的边缘区;但从文化密度层面来说,海南文化包括了浓厚的中原文化因素,并以牌坊为例论证其中心化特点,这是“从边缘看中心”的立论基础。因此本文的分析框架之一如下:从地理位置上讲,海南处于中心区的边缘地位,但这种“外在”的边缘性不完全等同于“内在”文化的边缘,海南文化反而在不断接受以儒学为代表的中原传统文化并长久保持了下来;故而从文化意义上说,海南文化的中心向心力十分之强,那么从外在的边缘去论证中心文化也就有了可阐释的空间。

2.分析框架之二:二元社会结构理论

笔者曾根据多年的研究,提出了“二元社会结构理论”,即官方主导的“伞式社会”[22]与民间编织的“蜂窝式社会”[23]。在传统的封建社会,政府与民间各主体的关系是“庇护”与“被庇护”的自上而下的“伞式”关系,按照政府参与程度的不同,这种关系又可自深到浅地分为“父爱式庇护”“亲戚式庇护”“朋友式庇护”;而民间社会靠着团结互助的理念如同蜜蜂般建构起一个“蜂窝”,其中每位社会成员都能互相联系,形成了资源配置的另一种力量。通过自上而下的“伞式社会”与自下而上的“蜂窝式社会”的不同结构与功能,构成了封建社会中两支彼此促进、不可或缺的力量。

中国古代牌坊类型多样1,海南地区也是如此。民国《琼山县志》记载有348座[24]719~731,再加上海南其他地区的牌坊,总数不下一千,但现存牌坊较少,且保留下来的多建于明清时期。古代海南牌坊按照建造主体的不同,可分为两大类:一是经由中央王朝批准的“官方”牌坊,又可分为御赐、恩荣、圣旨、敕建四等,前两种由中央直接批准并拨一定款额支持,直接在当地建造牌坊,是一种“父爱式”支持关系,后两种则是由地方主动向中央申请且由地方出资建立牌坊,是一种“亲戚式”支持关系。但这四种牌坊都是经过中央自上而下的批准得以建立,而批准的标准在于此牌坊是否符合統治阶级所宣传的社会道德理念,即儒学传统,并借助牌坊为工具推行社会教化等理念。二是百姓自发建立的“民间”牌坊,民众受官方影响,自下而上顺应统治阶级所倡导思想,或主动向上申请建筑牌坊,或自发在村口等位置建筑标志性牌坊,以此表达地方与中央理念的契合。基于此,笔者认为在古代海南牌坊的建设中,受到“伞式”社会自上而下社会结构的影响,中央和各级政府通过资金投入、官方扶持、地方申报等方式形成了各类“官方”牌坊,以御赐、恩荣、圣旨、敕建为主要代表;而民间在宗族族长、乡绅等的带领下,构筑起各类标志性牌坊,通过百姓自发的集资合作建造了各类“民间”牌坊。

基于以上假设,本文首先阐述海南边缘地区与中心文化区的关系,由此论证双方之间的紧密联系性,从边缘的海南窥见古代大一统社会文化的中心元素,并在二元社会结构下再次探讨海南虽身在“边缘”但心向中央的“中心化”倾向,从官方与民间不同类型的牌坊出发论证海南地区内部的中心化。由此通过论证边疆地区对中原王朝的文化向心性,本文提出“从边缘看中心”的观点,并驳斥新清史的“边缘也是中心”的观点。

三、“中心区—边缘区”的生成互动:海南文化的中心向心力

汉代之前,海南被称作“南服荒缴”“越郡外境”。西汉时期,国家政权开始直接统治海南岛,但因地理位置偏僻,海南被视为“雾露气湿,多毒草虫蛇水土之害”“弃之不足惜”[25]2138之岛,蛮荒文化论调成为之后五百年海南文化的主流。唐宋时期,海南作为辖区荒远的流放地,大批重臣名士与诸多移民到此共同形成了流放文学与移民文化,中原文化成为海南的重要一部分,岭南文化也传播至此。这些文人名士在海南开办教育,大兴儒学之风,以致于史书有“琼环海为州,在天极南,人物彬彬有中土风,士之聚于学,廪给之养,特厚于广右拷郡”[26]1672的文化评价。明清时期,海南文化达到顶峰,海南名贤通过科举考试走进朝廷、提携后人,进一步传播了中原文化。由此来看,海南虽看似孤悬海外、远离中央政权,但早在汉代就纳入中央政权范围,逐步受到中原文化核心区的影响;唐宋之后大批儒学名家的到来开启了海南的中原文化高峰。所以海南是一个以中原文化为主体、多民族多文化交融的移民岛,其中以府城(古代琼州府驻地)为政治、经济、文化中心,所以来源复杂的移民虽身居孤岛,却也是“习礼仪之教,有华夏之风”[7]138。因而从地理位置和行政意义上讲,海南天高皇帝远,边缘化趋向十分突出;但就社会文化层面而言,海南具有非常明显的“向中心性”,其渊源有中原文化、闽南文化、南洋文化等多种,但始终以儒学为代表的中原文化为内核。这种古而有之的“中心—边缘”互动关系是我们探讨“从边缘看中心”的现实基础。

根据海南所存文化与中原传统文化的对比,我们可以进一步推断两者的文化元素是十分接近的,甚至一些淹没在中原历史中的文化因子仍旧见于海南文化中,而其中当之无愧的核心应属儒学。儒学作为中原地区的文化核心,在中央王朝力量的推动下自内向外逐层辐射,而政府推行儒学教化主要以官方与非官方教育、各种仪式与象征为手段。这些教化方式首先表现在以儒学理念为核心的物质层面,如海南尤其是府城地区还存在着诸多祭祀神灵祖先的庙宇宗祠,是传统的信仰文化在海南的继承;[27]民居大宅的格局反映出宗法制度的残余;[28]各类官式建筑依据朝廷规定等封建礼制而建,牌坊即是一例。二是指精神层面,如海南家庭家族民俗、神灵祖先信仰、公期等民间信俗活动等仍保留着华夏遗风,儒学的敬祖敬宗、仁义礼智信等观念贯彻其中。因而从各自互相联系的各文化要素说,海南所存文化大多以儒学价值观念为核心,还保留着传统信仰文化的一些特点,具有典型的中心化特点。

以牌坊为例,据明正德《琼台志》载,海南牌坊有共345坊,其中琼山县就有160坊。[7]518清道光《琼州府志》也记载,海南全岛共有牌坊555座,其中琼山高达250座,约占全岛总数的45%。[9]460~481《琼山县志》又载,琼山共有牌坊339座(含已废的16座)[10]719~731,其中府城地区有将近100座牌坊,约占全县牌坊的三分之一。民国《琼山县志》则记载了琼山县的348座牌坊。[24]719~731牌坊文化是海南文化的一个缩影,而海南文化又是受中原文化辐射影响之地。府城作为古代海南的府治之地,向上传承中原文化与中央教化理念,向下推行儒家思想至其余各县各村,拥有数目最多的牌坊。所以我们可见许多非琼山籍官员也在府城立牌坊,如定安籍明官王弘诲曾于县中街、道署右、府前分别立解元坊、大司成坊、学士尚书坊,还曾为崖州籍(今三亚)的明官钟芳立文宗坊等。[9]460~481总之,多数牌坊之所以立在琼州府城的一个重要原因即是当地文化的向心性,政府在此修建牌坊以证明海南虽远在边疆,但社会教化理念与中央一致;同时依靠府治之地的优势影响到全岛普通百姓的文化心理,维持社会稳定。

虽然“中心区—边缘区”的历史存在使得海南看似远离中央,但由于海南文化的中心向心力,中心与边缘一直处于上下互动之中。但新清史中某些学者对中心和边缘的关系另有解释。罗友枝认为正是由于汉化的政策压力,导致了边疆地区的离心性。[29]柯娇燕认为,满洲人因其浓厚的“满洲性”而并没有被汉化,而是保留了满洲“内在的自我认同”与民族认同[30]241~254;因而清朝是一个包含满、蒙、汉、回、藏五族的普世性帝国,并非是以儒家思想为主导、以汉族为统治地位的传统中原王朝的简单延续[31]36~52。欧立德也认为满洲人的成功在于其作为内陆亚洲人(征服民族)进行统治的施政方式,而不仅仅是以中原人的身份进行统治。[32]4~15但根据海南当地牌坊文化及其延伸来看,清王朝的统治意识形态并非如此,传统儒学思想仍旧不仅是中心统治地区的社会理念,也辐射至相距甚远的边缘地带。而这种由中心到边缘的文化传播过程一方面是何炳棣所说的“汉化”[33],即以儒家思想为代表的规范、习俗、价值在社会各领域、各地区的广泛渗透;同时也是中华民族共同体“自上而下”与“自下而上”共同形成的过程。正因如此,大一统格局下的边疆地区与中央地区能够彼此互动、相互交流,不断强化边疆地区的中心化倾向。

海南岛的历史,实际上就是一部移民史,更是一部中原文明的传播史,海南文化虽远离中原,但又心向中心。从海南,尤其是府城如此多的牌坊就可见一斑。而海南社会中极强的文化中心性,同样在二元社会结构下衍生出了本地区社会文化的官方与民间的双重特点,这一点又可进一步例证海南文化的向心性,以及“从边缘看中心”的可行性。

四、“中心—边缘”的内部互动:二元社会结构下边疆地区的牌坊文化

“新清史”的“边缘也是中心”的观点所反对的不仅是“汉化”,更没有站在统一的国家立场上进行分析;实际上,大一统理念不仅仅是中央政权的立场,也是中华民族的共同立场。古代社会的“中央—地方关系”可以概括为“多元一体”与“一体多元”之间的反复变动,但自秦始皇后,统一的时间应超过2/3,传统的中国社会极力在中央与地方的两极之间寻求一种平衡状态。[34]94这种平衡的表现形式体现为上下贯通于经济、政治、文化层面的双向互动,即官方对民间的支持性统治与选择性接受,民间对官方的主动性服从与集体性创造。

牌坊的构建也体现出了二元社会结构下“中央—地方关系”的内部交流,其中既包括了中央内部“自上而下”的互动,也需考虑海南地区内部“自下而上”的互动,这两者的结合及交流是构建中华民族共同体,而非传统意义上的“汉化”的重要路径。就海南而言,牌坊文化一方面以“物质存在”的形式宣扬了主流社会思想,另一方面也在无形中给普通百姓以“精神压力”而自觉规范自身行为。在牌坊的正向激励作用下,官方与民间都以不同的形式发挥作用,前者即是(中央或地方)政府对民间牌坊的各类支持,主要表现在经官方批准而建立的牌坊;后者则是百姓自发集资而形成的民间力量,主要表现为各宗族、家族等主动修建的牌坊。

(一)伞式社会下的牌坊文化:官方对民间的支持性统治与选择性接受

在封建社会,尤其是明清时期,儒学教化是治理社会的重要手段,以皇帝为代表的中央政府以此为手段统治国民,形成了自上而下的“伞式社会”。按照中央政府在地方建造牌坊时不同的支持关系,伞式社会下的古代海南可分为“御赐”“恩荣”“圣旨”“敕建”四种官方牌坊。四类牌坊等级的不同,代表了官方对民间的支持性统治与选择性接受程度大小的差异。

1. “父爱式”支持:“御赐”“恩荣”牌坊

“伞式”社会结构下,牌坊因其突出的旌表功能成为封建阶级推行教化、治理国民的一种手段。且在牌坊的建造中,封建统治者牢牢把握住这一权力,并通过相关的典章制度在修建程序与形制上都进行了严格限制。

按照形制,古代牌坊最高处称为坊额,坊额上会题有御赐(御制)、恩荣、圣旨、敕建(敕命)四类字样,这四种是根据各级政府在建筑牌坊时的审批手续、投入资金、发挥作用的不同而形成的牌坊等級标志,其中官方庇护度呈现出逐级弱化的特点。其中,“御赐”类是最高级别的牌坊,也称“御制”,这种牌坊是由皇帝亲自下旨、国库出资建造而成,牌坊匾额题字相对较多。御制牌坊以旌表达官显宦的功绩坊较多,是皇帝对朝廷肱股大臣功勋和德政的褒奖,但因其至高的地位数量也相对较少。在目前海南尚存的三十余座牌坊里,大部分因字迹模糊而不可考。“御赐”牌坊是官方对民间的支持性统治最高的一种,也最能体现中央对边疆地区的认可与庇护。

“恩荣”类相对“御赐”类牌坊低一等,也是由皇帝亲自颁旨以示皇恩浩荡,但国库并不出资,而是由各级地方政府或受表彰官员自行筹资建造,这类牌坊主人多为位高权重的政府官员。定安县雷鸣镇龙梅村有一座建于万历二年(1574年)的“太史坊”,系为国史官王弘诲(龙梅村人)所立,牌坊顶盖及额石之间竖一石,两面均刻“恩荣”二字。文昌市潭牛镇仕头村(仕陶村)立有一座“进士坊”,据《文昌县文物志》记载:“明崇祯四年(1631年)为昭彰参政邢祚昌而建。”[35]53牌坊顶盖及额石之间也竖一石,背面刻“恩荣”二字。“恩荣”类牌坊坊主往往是中央政府官员,是皇帝为表彰其为国家做出的贡献而建,是推行忠君爱国思想的象征。

“御赐”“恩荣”两种牌坊都是由中央政府直接审批,最能代表统治阶级的治理理念,因而多含有忠君爱国、孝义理念,所表彰的也大多是皇帝身边的名臣贤士。此类牌坊修建具有典型的“自上而下”特点,从牌坊的坊主提名、到发公文批准、再到国库或地方政府出资修建,基本程序都是在中央政府完全控制下完成的,直接管理扶持力度之大体现出两者之间紧密的“父爱式”支持关系。而这种庇护关系的背后是官方借助于牌坊等建筑,将符合社会治理理念的人、事推广至民间社会,披着支持性的外衣实现对民间的有效统治,以达到官民互动的目的。

2. “亲戚式”支持:“圣旨”“敕建”牌坊

“圣旨”与“敕建”类牌坊是地方主动申报、朝廷批准建立的。书面形式的圣旨建坊最早开始于明洪武年间,《古今图书集成·考工典》中有明确记载:“洪武二十一年(1388年),廷试进士赐任亨泰等及第出身,有差上命,有司建状元坊以旌之。圣旨建坊自此始”。[36]96011“圣旨”类牌坊是由家族主动请求皇帝颁旨而建,但这其中也需要由地方政府逐级呈报朝廷,皇上恩允、并颁布书面批准,然后方可由家族出资自行建造,故而此类牌坊多是一些官员,或是进士故乡为显示家族荣耀和地位而建,数量相对较多。海口市龙华区新坡镇卜宅村有一座“节孝坊”,建立于清雍正十三年(1735年),顶盖及匾额石之间阳刻“圣旨”二字,是为“旌表诰曾奇文之妻吴氏”而立的牌坊。可见,通过官方对民间值得旌表之人、之事的选择性接受,借此彰显了中央对边缘地区的支持与庇护,民间的主动上报也是对中央统治的一种积极回馈。

“敕建”牌坊则比“圣旨”类更低一级,往往只需皇帝口头批准不需书面圣旨,而建立牌坊费用也只是地方政府、乡绅或家族自筹资金。但因御赐、恩荣、圣旨、敕建这些字迹在海南地区如今多不可考,历史资料对此记载也甚少,在海南目前尚存牌坊中尚未发现比较明确的“敕建”类牌坊。

“圣旨”“敕建”牌坊并非由中央主动提出,而是由各级地方政府主动向朝廷提出申请并得到批准而建的,国库也并不出资而是由当地政府或家族自行筹资修建,中央与所建牌坊之间处于一种管理与被管理的政治关系,并无直接的经济支持。中央政府对“圣旨”“敕建”牌坊的直接批准与管理,但最终的申请人和出资人都落脚于地方的扶持模式,我们称之为“亲戚式”支持。这种官方对民间支持性统治的背后,体现的是对民间自发推举人选的选择性接受,而接受与认可的标准就在于是否符合中央理念。

从中央对地方的支持性统治与选择性接受来说,新清史所言的“去中心化”是站不住脚的,各个区域并不能自立中心而否定中央政权的“中心性”,中央王朝仍然作为最高政权发挥着独一无二的作用。建立牌坊就是中央王朝推行教化的一种手段,因此被立坊人必须是具有声望或做出贡献的名臣贤士、乡绅孝子等,符合条件后再由本族人和当地政府向上呈报朝廷,或是皇帝亲自颁发旨意加以褒奖,经礼部拟名核定后按照礼制修建牌坊。而即使是在与京师相隔万里的海南岛,中央政府依旧以“伞式”之力、以儒家教化为手段实现边疆与中央的“行同伦”。这种自上而下的“伞式”关系结构作为官方与民间沟通的方式之一,可以传达中央以儒学为本的统治态度,而府城及其他地区较为密集的牌坊数量也例证了海南文化的儒学特征,即靠拢中央的向心性特点。

(二)蜂窝式社会下的牌坊文化:民间对官方的主动性服从与集体性创造

除最高级别的“御赐”类牌坊外,其他牌坊基本上是“官准民建”,因而从本质上来说,民间牌坊是一种由家族或其他个体按照规制、自发修建的官方建筑,是民间诸多勤劳的“蜜蜂”主动向上禀报、请求批准并主动修建而成的,既是伞式社会下的产物,也是蜂窝式社会自下而上的结构性建筑产物之一。这体现出民间社会对官方理念的主动性服从,集体进行牌坊的创建并赋予其文化内涵。此外还有一种是在既成道路、宗祠寺庙等位置前方修建的标志性牌坊,作为主体建筑原有功能的延伸而存在,这也是民间牌坊的一种类型。而民间对牌坊的态度,从普通民众、坊主及家族、当地乡绅與乡邻三个层次表现了出来。其中,在坊主及家族、乡绅与乡邻等“蜂王”的牌坊建造领导下,普通民众作为“工蜂”形成了共同的情感交际圈,当地社会以牌坊作为荣耀性符号,集体构筑属于他们的蜂窝式社会。

1. “蜂王”:坊主及家族、乡绅与乡邻

牌坊所旌表的是宦绩政声、孝子义士、节妇烈女,这无论是对当地还是家族来说都是无上的荣耀,也和当时人们所普遍追求的“光宗耀祖”“学而优则仕”“流芳百世”等的人生理想相契合。在这种社会风气下,凡是确有机会得此表彰者都会积极向政府申请,在本家族、当地乡绅或乡邻的共同集资下,建立起一座或若干座标志着家族荣耀的牌坊,彰显先人功绩品行,同时期望得到社会群体的认可。

大多数情况下,坊主或其家族是建造牌坊的主要出资者,也是牌坊建成后最直接受益的荣誉群体,他们是牌坊构建网络中最具有积极性的一类“蜂王”。在海口长流镇博抚村建有一座“登龙坊”,如今仍保存完好。上款:“大明弘治戊午科黄轮中,乡□长诗才奉……”,并有其下列名:“琼玉、宗宝、绩祖、正宗、无禄、大户同修”;下款:“大清乾隆壬午年吉旦合族重修”。又如位于海口江东新区灵山镇福同村的“德劭年高坊”,是于民国十六年(1927年)为寿民钟光传(1822~1924)所立,为旌表寿民钟光传的德绩,琼山周伯鲂、吴铭新、张绍昕、何仲英等15名德高望重的知名乡绅乡老及钟氏族亲钟秀南等共同倡议在福同村立牌坊。[13]278~280经孙中山颁赐后,钟氏家族成员、当地乡绅等共同集资修建了此牌坊,意在宣言尊重老人、注重道德教育的思想。今日牌坊已被毁,仅存石匾,但仍旧是钟家人、福同村人的自豪。1

乡绅与乡邻也将“朝廷批准建牌坊”视为一种无上的荣耀,以此巩固本地在所在地区的社会地位,故而也会在一定情况下给予支持。以当地乡绅、乡邻带头组织申报、出资建造,他们是牌坊构建网络中另一类的“蜂王”,也发挥着重要作用。如位于文昌市潭牛镇仕陶村的进士坊,因明代进士邢祚昌政绩非凡,并两次修纂《邢氏家谱》,为郑氏家族做出了突出贡献,在当地颇受爱戴,地方乡贤便联名特奏当朝,皇帝赐旨恩准在仕陶村建立“进士坊”[37]178~180。

牌坊的修建由中央同意批准,由此赋予了牌坊至高无上的荣光,成为许多乡绅名士的人生追求目标。在蜂窝式社会下,能够修建一座经中央批准、彰显族人荣耀的牌坊无疑是每个家族、乡村和地区所渴求的,它一方面能够满足坊主及其族人的自我炫耀需求,另一方面也能彰显名绅在本地区的社会地位,而那些符合建牌坊条件的个人、家族成员、乡绅等人便有机会成为“蜂王”,领导及联系其他人群共同集资修建牌坊,构筑起共同的情感联系网络。

2. “工蜂”:当地普通民众

无论是各级政府的官方批准与资金支持,还是民间自发向上申报与集资筹款,建成后牌坊的根本落脚点还是在于教化当地普通民众,即成千上万的“工蜂”。普通百姓是政府自上而下进行儒学教化的最直接被影响者,所以最初的牌坊只是里坊(中国古代行政区划的单位)的门,若坊内居民在伦理道德等方面有值得表彰之处,官府就会张榜于坊门之上以示表闾;只是到明代之后,牌坊逐渐脱离原有的里坊制度,成为独立的公共空间,旌表功能也日益突出。但无论功能如何变化,牌坊最后的落脚点仍旧是当地普通民众。

在非官方社会中,普通百姓对牌坊并不是被动接受,而是主动学习并融入日常生活中的,他们在“蜂王”的带领下,或是向上申报请求政府批准建牌坊,或是自发修建起各类标志性牌坊,从下而上地表现出民间文化与中央文化的配套性,是集体性创造的产物。府城绣衣坊因皇帝赐题“绣衣坊”牌坊而闻名,这条几百米长的明代街巷是古代秀才求学的聚集地,因读书人皆穿刺绣衣服而得此名。当地官员将皇帝赐书立牌坊于街巷北口,是这个街坊居民获得荣誉的象征,也从另一个层面例证了科举制度在海南地区的深入人心。又比如以“一里出三贤”闻名的金花村为纪念丘濬、海瑞的历史贡献,乡亲在府城大路街东共同集资建造了“金花村”坊,如今该坊已成为金花村门的标志。

从民间对官方的主动性服从与集体性创造来说,中心地区并不能和边缘地区混为一谈,边缘不是中心,也不能代替中心,而是保持着双方之间的互动与交流。毕竟相对而言,古代社会的一般民众可能识字不多,但牌坊可以作为一种雅俗共赏的公共社会建筑传达社会理念,作为当地荣誉的物质象征传达思想,这是为普通百姓所喜闻乐见的艺术形式。所以,当地普通民众即是牌坊文化的被教育对象,主动接受了其背后所蕴含的中心文化;同时也是“工蜂”,在牌坊这座公共建筑中找到了共同的情感归属,并自下而上地自发构筑起属于本地区的民间牌坊。

(三)小结:二元社会下边疆牌坊文化的中心性

从中华民族共同体的构建来说,“中心—边缘”的关系不仅包括中心内部以及边缘内部的自我互动,也应包含两者之间的彼此沟通,进而从多角度生成了一体多元的中华文化,构筑了中华民族共同体及意识。牌坊文化是一种活跃在官方与民间社会中的一种传统建筑文化。对官方社会来说,建造牌坊即是一种面向大众的公开表彰,并由此引导社会风气;对民间社会来说,领旨建造牌坊是对个人及当地的莫大殊荣,并由此表达与官方理念相一致。牌坊即是官方与民间之间物质沟通的一种方式,并形成上下配套的文化体系。

“新清史”认为,中央的立场和政策只是问题之一,我们也要注意到边疆地区在传统社会中的地位与经验。[38]笔者据此进一步认为,从边缘看中央是另外一个需要考虑的角度,但这并不意味着边疆地区可以取而代之中央,两者不能混为一谈。从“伞式社会”与“蜂窝式社会”两个结构性角度出发,一方面分析自上而下的王朝政策对周边社会的影响,另一方面也考虑到民间自下而上对中央政权的回应,这样才能较为全面地考察历史事实。在官方“伞式”社会下,中央政府以儒学教化为目的、自上而下地批准民间各类牌坊的修筑,各级政府的资金投入和推崇宣扬是牌坊文化形成和发展的根本因素。如上图1所示,凡是经皇帝批准的御赐类、恩荣类牌坊都是经由中央政府自上而下的批准,这种直接的建坊方式体现出两者之间的“父愛式”支持关系;而圣旨类、敕建类牌坊则是由地方政府申报、中央政府批准、地方或家族出资建立而成的,这种间接的建坊方式体现出两者之间的“亲戚式”支持关系。但牌坊所旌表的都是忠君爱国、孝义仁道之辈,政府借助牌坊这一外在的物质表现形式意在将统治阶级所提倡的思想固定化,达到传达官方理念的目的。所以海南历史上的诸多牌坊其实完全是在中央的规定下所建,这种彼此的互动使得海南具有典型的文化中心性。其次,牌坊也具有一定的私人空间性与集体创造性,毕竟绝大部分的牌坊都是在家族或地方的主持下自行修建而成,所以在蜂窝式社会中给予了“工蜂”和“蜂王”相对充分的自主权,他们可按照当地民俗民风、构建适合当地审美的牌坊建筑,内部之间的彼此互动又使之有特殊性。

在官民共办的二元社会结构下,中心与边缘及各自内部都是在不断交流互动的。因而,海南的牌坊文化一方面具有本土特色,但更重要是的其与中央儒学教化的一致性,正是这点使海南牌坊“万变不离其宗”,“宗”即是指海南当地文化的儒学特色,也就是边疆地区与中原文化的一致性,进而促进边疆地区的中心化。

五、总结与结论

海南作为边疆地区,既是汉人流寓,也是黎、苗等少数民族的聚居地,这种多民族间的流动实际上也打破了所谓的“中心—边缘”的二元化分与对立。虽地处边疆,但海南深受中原文化影响,文化向心性十分之强,牌坊文化则为其证。隋唐被朝廷贬谪而流寄海南的贤臣雅士达几百人之多,大量移民也迁至海南,他们在此开办教育、造福百姓,在海南传播儒家文化,来自中原的正统文化深深地影响着周围的海南百姓。最迟在明代,儒家文化已经被海南视为正统文化。同时随着海南官方学校与私学的兴起,造就了一大批本土精英,他们通过科举制度走进中央政权,再次传播来了中原文化,海南人民的文化心态与价值观念逐渐与中原相一致,海南文化的中心化特点越发凸显。牌坊作为古代社会中央政府的一种旌表手段,古代海南每个村庄、每个地区都会建有几座牌坊,这不仅是表彰个人的贡献与成功,更是对海南文化硕果的官方认可,折射出海南文化与中原文化的一脉相承及文化中心性。

回到新清史的观点,以罗友枝、柯娇燕、米华健、欧立德、濮培德[39]9~11等为代表的第一代学者都否认“汉化”,提出“去中国中心化”等观点;而以马世嘉、谢健等为代表的第二代学者延续了“在边疆发现中国”的学术传统,进一步将之前忽略的南方、西南地区等边疆区域纳入整体视野。但是他们所提出的“边缘也是中心”,甚至是“以边疆替换中心”等观点都是站不住脚的。我国各个区域之间不仅有文化上的你来我往,也有结构之间的彼此互动,就连远离中原的海南岛也是如此。同中原地区类似,在漫长的演变发展过程中,两股力量——官方伞式力量与民间蜂窝式力量同时并存,相互促进影响,通过不同的方式共同促进了海南牌坊的建造与发展,是推进海南文化中心性的结构性因素。官方通过皇帝直接降旨御批建立御赐类、恩荣类牌坊,通过地方申请、皇帝批准建立圣旨类、敕建类牌坊,在“父爱式”“亲戚式”支持关系的背后通过牌坊实现自上而下对民间的儒学教化,达到稳定统治、掌控国民的目的。“蜂窝式”社会一方面受到“伞式”社会的影响,自下而上地向中央申请建造牌坊,以表达地方理念与中央原则的一致性,同时深受儒学影响的蜂王、工蜂也顺应王朝理念,自发集资修建牌坊。

边疆并不能替换中央,但是我们可以从边缘地区的中心性特点去论证传统的中国社会,并通过多区域、多民族的历史现实去探索中华民族共同体的形成。从海南文化的发展、牌坊的建造与丰富中,我们可以看到官方“伞式”力量与民间“蜂窝式”力量都在从不同的方向促进海南地区文化的中心化与向心性,位于地理边缘区的海南并不是文化沙漠,而是中原文化在此的一片沃土,更是中华民族共同体的重要组成部分。

参考文献:

[1]汪荣祖.海外中国史研究值得警惕的六大问题[J].国际汉学,2020(2).

[2][美]罗友枝.清代宫廷社会史[M].周卫平,译.北京:中国人民大学出版社.2009.

[3]Mark C. Elliott. The Manchu Way: The Eight Banners and Ethnic Identity in Late Imperial China[M]. California: Stanford University Press,2001.

[4][美]謝健.帝国之裘:清朝的山珍、禁地以及自然边疆[M].关康,译.北京:北京大学出版社,2019.

[5]Pamela Kyle Crossley / Helen F. Siu / Donald S. Sutton (Editors). Empire at the Margins: Culture, Ethnicity, and Frontier in Early Modern China[M]. California: University of California Press, 2006.

[6]米华健,袁剑.清代边疆研究的新视角[C].华西边疆评论,2014.

[7]﹝明﹞唐胄.正德琼台志[M].海口:海南出版社,2006.

[8]﹝清﹞杨宗秉.乾隆琼山县志[M].海口:海南出版社,2006.

[9]﹝清﹞明谊修,张岳崧.纂.道光琼州府志[M].海口海南书局铅印本,1923.

[10]﹝民国﹞朱为潮,徐淦.民国琼山县志[M].海口:海南出版社,2004.

[11]阎根齐.海南古代建筑研究[M].海口:海南出版社,2008.

[12]阎道衡,羊文灿.见证千年海南五公祠研究[M].海口:海南出版社,2008.

[13]沈志成,沈艳.海南文物记事[M].海口:海南出版社,2008.

[14]陈柳荣.海南牌坊文化研究[J].淮北职业技术学院学报,2015(1).

[15]李以学,张梦,张引.浅析海口挺秀牌坊的设计特征与价值[J].艺术科技,2015(6).

[16]张艳琪,李佳燕,曾令明,等.海南牌坊传统文化初探——以海口市卜宅村为例[J].新东方,2017(5).

[17]张继焦,党垒.边疆地区的中心化还是边缘化?——以海南古代教育为例[J].青海民族研究,2019(2).

[18]巴责达.对人类学历史特殊论学派的解读与分析[J].新西部(理论版),2015(9).

[19]Alfred L. Kroeber. Cultural and Natural Areas of Native North America[M].Berkeley: University of California Press,1939.

[20]吴必虎.中国文化区的形成与划分[J].学术月刊,1996(3).

[21]赵辉.以中原为中心的历史趋势的形成[J].文物,2000(1).

[22]张继焦.“伞式社会”——观察中国经济社会结构转型的一个新概念[J].思想战线,2014(4).

[23]张继焦.“蜂窝式社会”——观察中国经济社会转型的另一个新概念[J].思想战线,2015(3).

[24]洪寿祥.民国琼山县志(第二册)[M].海口:海南出版社,2004.

[25]﹝明﹞丘濬.琼台诗文会稿,载于丘濬集[M].海口:海南出版社,2006.

[26]范会俊,朱逸辉.苏轼海南诗文选注[M].北京:北京师范大学出版社,1990.

[27]张继焦,吴玥.中国信仰文化体系的新探索:与杨庆堃和华琛的对话[J].青海民族研究,2020(1).

[28]杨定海.海南岛传统聚落与建筑空间形态研究[D].广州:华南理工大学,2013.

[29]Evelyn S. Rawski.Reenvisioning the Qing: The significance of the Qing period in Chinese[J].Journal of Asian Studies,1996().

[30][美]柯娇燕.孤军:满人一家三代与清帝国的终结[M].陈兆肆,译.北京: 人民出版社,2016.

[31]Pamela Kyle Crossley.A Translucent Mirror: History and Identity in Qing Imperial Ideology[M].California: University of California Press,2002.

[32][美]欧立德.关于“新清史”的几个问题[M]//刘凤云,董建中,刘文鹏.清代政治与国家认同.北京:社会科学文献出版社,2012.

[33]Ping-ti Ho. The Significance of the Ch'ing Period in Chinese History[J].The Journal of Asian Studies,1967(2).

[34]胡鞍钢.中国国家治理现代化[M].北京:中国人民大学出版社出版,2014.

[35]文昌县政协文史资料研究委员会,文昌县文物普查办公室编.文昌县文物志[R].文昌:文昌县印刷厂印刷,1988.

[36]﹝清﹞陈梦雷,蒋廷锡.考工记[M]//古今图书集成第79卷.北京:中华書局,1985.

[37]沈志成.海南文化遗存[M].海口:南海出版公司,2014.

[38]李治亭.“新帝国主义”史学标本[N].中国社会科学报,2015-04-20(B02).

[39]Peter C. Perdue. China Marches West: The Qing Conquest of Central Eurasia[M].Oxford: Belknap Press, 2010.

REDISCUSSION ON THE CENTRALIZATION AND

MARGINALIZATION OF FRONTIER REGIONS:

A Dialogue With New Qing History

Zhang Jijiao Wu Yue

Abstract:This article mainly engages in a dialogue with the view of "the frontier is also the center" put forward by the "New Qing History", and analyzes the memorial arch culture of Hainan as a frontier area based on the theory of "cultural district" and the theory of "dual social structure". Finally, the point of view of "seeing the center from the frontier" is reached. By expounding the relationship between the marginal area of Hainan and the central cultural area, the close connection between the two areas is demonstrated, the central element of the ancient unified social culture can be glimpsed from the marginal Hainan, and the dual social structure of Hainan will be discussed again although Hainan is at the frontier. "But the "centralization" tendency toward the central government starts from the official ("paternal" and "relatives" support relationship) one and the private (queen bees, worker bees) different types of archways to demonstrate the centralization within Hainan. Therefore, during the construction of ancient Hainan archways, affected by the top-down social structure of the "umbrella" society, the central and governments at all levels built various "official" archways through capital investment, official support, and local declarations; while the people built various "civilian" archways through the people's spontaneous fund-raising cooperation under the leadership of clan chiefs, squires, etc. In the end, it is concluded that the frontier region cannot replace the central government, but we can demonstrate the traditional Chinese society from the central characteristics of the marginal regions, and explore the formation of the Chinese nation community through the historical reality of multi-regions and multi-ethnic groups.

Keywords: new Qing history; marginalization; centralization; cultural area; dual society

﹝责任编辑:李 妍﹞