心理资本调节下新生代农民工就业质量影响因素研究

——基于吉林省调查数据的分析

2018-06-22沈诗杰

沈 诗 杰

(吉林大学吉林大学社会科学学报编辑部,长春130012)

新生代农民工主要是指20世纪八九十年代出生的农民工,他们对农业、农村、土地以及农民等不是很熟悉,新生代农民工相对于老一代农民工而言教育程度、职业期望值、物质和精神需求都相对较高,但是他们的工作耐受能力相对较低。目前,我国新生代农民工的数量已经超过1亿人,该群体的日益壮大展现着新时代的开始。绝大多数新生代农民工渴望城市生活,希望自己能够市民化,然而新生代农民工人力资本提高的同时,由于脱离了熟人社会使得其社会资本在降低,使得他们在城市就业受到很大影响,就业质量不高已经成为普遍现象。从“十二五”规划开始,关于就业的重心逐渐从就业数量和就业结构转向就业质量,党的十八大报告则以“推动实现高质量的就业”进行点题,党的十九大报告更是强调“就业是最大的民生。要坚持就业优先战略和积极就业政策,实现更高质量和更充分就业”。新生代农民工的就业问题已经成为重大的民生问题之一,就业质量已经成为我国社会关注的焦点,这是新生代农民工就业工作的重中之重,解决好这个问题能够有效推动我国城市化建设、促进经济发展和维护社会稳定。因此,在我国经济发展进入新常态的条件下,明晰新生代农民工就业质量现状,研究心理资本调节下的人力资本、社会资本等对新生代农民工就业质量产生的影响具有重要的理论意义和现实意义。

一、文献回顾

1.新生代农民工就业问题

国外学者关于农民工问题的研究贡献主要集中于发展经济学领域的三个劳动力迁移模型,包括托达罗模型、拉尼斯—费景汉模型和刘易斯模型,具体是从二元经济结构向一元经济结构转变的角度分析劳动力迁移问题。我国正处于城市化、市场化、信息化的攻坚阶段,经济与社会的不确定因素远远高于发达国家,所以,我国的农村劳动力转移问题相比于发达国家更为复杂。从国外文献可以看出,国外文献集中于建立农民向市民转化过程中的理论模型,缺乏中国特有的过渡性群体“农民工”的研究。国内学者对农民工就业问题进行了广泛的研究,主要集中于农民工就业稳定性[1]、农民工就业歧视[2]、农民工就业质量[3]、农民工就业困境[4]、农民工就业结构[5]、农民工社会保障与就业培训[6]等问题。由于新生代农民工是一个新生群体,与老一代农民工存在一定差异,目前国内学者关于新生代农民工的专项研究相对较少,从对文献的梳理来看,国内关于新生代农民工的研究多从经济学、法学和社会学的角度进行具体分析,以社会学的角度研究新生代农民工就业问题居多。国内学者关于新生代农民工的就业问题的研究大体可以分为新生代农民工的就业信息获取渠道和获取行为[7]、新生代农民工的就业能力[8]、新生代农民工就业权益保障[9]、新生代农民工就业稳定性[10]、新生代农民工的就业质量[11]等方面。

2.新生代农民工就业质量

就业质量的概念出现于20世纪90年代中期,是一个比较新的概念,我国对就业质量的研究直到20世纪90年代末才开始,从国内外现有文献来看,关于就业质量的研究相对较少。我国关于就业质量的研究多集中于大学生群体的就业质量方面的研究,对农民工的就业质量特别是新生代农民工的就业质量研究的更少。新生代农民工是我国特定历史时期的特定概念,具有时代特色。我国关于新生代农民工就业质量的研究主要集中于以下两个方面。第一,关于新生代农民工就业质量现状方面的研究。何亦名等对珠三角地区新生代农民工进行抽样调查以确定其就业质量,结果发现目前新生代农民工就业质量较低,具体表现在工资水平过低、就业稳定性较差、无劳动合同和劳动合同短期化倾向比较严重、实际工作时间较长等方面[12]。石丹淅等以河南省新生代农民工为调查对象,考察当前新生代农民工的就业状况,结果发现我国目前新生代农民工总体上就业质量都较低[11]。张敏研究新生代农民工就业质量和社会认同时也发现我国目前新生代农民工就业质量和社会认同整体上都较低[13]。第二,关于新生代农民工就业质量影响因素的研究。舒尔茨认为人力资本是就业质量的一个影响因素[14]。林竹认为人力资本、社会资本与心理资本能够协同作用,共同促进农民工就业质量的提升[15]。张昱和赵蒙成都是从社会资本的角度研究新生代农民工就业质量的影响因素,他们得出类似的结论,认为新生代农民工的就业质量偏低、社会资本匮乏,就业质量显著受到社会网络阶层差异的影响[16]。赵蔚蔚等从“可雇佣性”的角度出发,认为年龄、识别机会的状态、工作满意度以及收入层次是影响其就业质量的重要因素[17]。

通过对文献的梳理可以发现,有关新生代农民工的就业质量问题研究成果还比较匮乏,我国目前新生代农民工的就业质量相对较差,人力资本、社会资本和心理资本能够共同作用于新生代农民工的就业质量并产生重要影响。尽管学者们开始重视对新生代农民工就业质量问题的研究,但是研究内容还不全面,需要进一步的深入研究,多数研究只是从人力资本、社会资本、心理资本单个或是两个方面研究新生代农民工的就业质量问题,很少同时将这三个因素同时纳入一个框架中具体分析新生代农民工的就业质量问题。基于此,笔者进行了实地考察,通过问卷法和访谈法获取研究所需的数据资料,同时结合社会网络分析法测量个体层次的社会资本,具体分析心理资本在新生代农民工就业质量影响因素中的调节作用,考察人力资本、社会资本对新生代农民工就业质量的影响。

二、研究设计

1.概念框架

本研究建立了包括人力资本、社会资本、心理资本以及就业质量和个体特征的概念框架。笔者针对新生代农民工提出人力资本变量和社会资本变量可能对其就业质量产生直接的影响,心理资本变量可能调节了人力资本和社会资本对新生代农民工就业质量的影响作用。具体而言,新生代农民工通过获得更多的人力资本或社会资本以提升其就业质量,同时新生代农民工通过获得更多的心理资本来调节其人力资本或社会资本对其就业质量的影响。具体回答:新生代农民工的人力资本、社会资本和心理资本总体上对其就业质量有多大的解释力度?新生代农民工的人力资本、社会资本和心理资本对其就业质量的影响效应存在什么差异、调节效能强度有多大?对于这些问题的正确解答能够为各个利益相关者在何种情境以及采取何种手段重视新生代农民工的人力资本、社会资本和心理资本以提高其就业质量提供参考。所以,笔者提出在一个整体的框架下分析人力资本、社会资本以及心理资本对新生代农民工的就业质量的影响以及调节作用。

2.研究假设

根据概念框架,本研究认为新生代农民工的心理资本在其人力资本、社会资本与就业质量的关系中起到了调节作用。

(1)人力资本与就业质量的关系

人力资本是研究新生代农民工就业质量的重要角度,是影响其就业质量的重要因素。舒尔茨于20世纪60年代初创立的人力资本理论,认为教育是人力资本投资的重要形式,通过对劳动者进行教育投资可以提高其劳动生产率,在增加其收益的同时能够推动经济的增长。有研究表明劳动者的情绪智力(表达情绪和调控情绪等)与就业质量之间存在显著的正向关系,情绪智力的提高能够促进就业质量的提高[18]。人力资本的缺乏和就业中的不公平对待是新生代农民工很难增长其收入的主要原因,这必然会影响其就业质量[19]。新生代农民工相对于其他群体吃苦能力较强,相对于老一代农民工受教育程度相对较高,应该更加注重其人力资本的提高。基于以上分析,本研究认为新生代农民工人力资本的提高能够促进其就业质量的提升,为此,提出如下假设:

H1:新生代农民工所具有的人力资本对其就业质量具有显著的正向影响。

(2)社会资本与就业质量的关系

中国是一个熟人社会,许多实证研究证实了社会资本在中国社会中发挥的作用越来越明显,特别是在就业中所发挥的作用不容忽视,会直接对就业质量产生影响。随着新生代农民工就业形势的改变和社会资本理论的兴起,社会各界开始关注社会资本在新生代农民工就业中的作用。随着城镇化进程的加快,新生代农民工不断由农村向城市转移,进入一个全新的社会环境,这就使得其社会资本缺失成为常态,如果社会环境没有得到及时改善,则新生代农民工的资本存量会显著下降,这必然阻碍其就业质量的提高[20]。有的学者将社会资本分为强关系型和弱关系型两种来具体研究社会资本对农民工就业质量的影响,认为通过强关系实现就业的农民工具有更高的满意度,通过弱关系实现就业的农民工具有更高的工资收入,就业正规化程度也较高[21],这可能是跨越体制关系可以提供更多的资源、更多的选择机会、更有价值的信息所致[22]。基于以上分析,提出如下假设:

H2:新生代农民工所具有的社会资本对其就业质量具有显著的正向影响。

(3)心理资本的调节作用

新生代农民工从相对封闭的乡土社会逐渐转移到相对开放的城市社会,从熟人社会到陌生社会的转变使其难免会产生焦虑感和孤独感;由于自身文化水平相对较低,就业能力较差,比起城里其他高收入阶层很可能会产生自卑感;同时城乡分割制度使得其在遇到合法权益遭受损害时,很难及时获得帮助,无助感油然而生。这些心理问题会形成恶性循环,不仅可以直接影响就业,甚至能够引起社会混乱。然而积极的心理资本能够提高新生代农民工的适应能力,对提高其就业质量具有重要的作用。新生代农民工的心理资本会与其人力资本和社会资本产生一定的协同作用,促进其就业质量的提高。一般来说,知识、技能、经验越丰富的新生代农民工越具有更多的就业机会,在工作中取得优异成绩的概率增高,这能够促进其自信心的提升,增强其遇到挫折时的抵抗能力。积极的心理资本有利于新生代农民工人力资本的发挥,积极的心理状态能够使新生代农民工积累更多的经验,使得其人力资本发挥更好的效果[15]。进城务工的新生代农民工通常处于居住分布边缘性、社会心理边缘性和社会地位边缘性的“边缘化”状态,他们以血缘、地缘和亲缘为基础建立起自己的社会网络,这种三缘关系使得其物质和精神都能获得很多帮助。同时具有良好心理状态的新生代农民工能够更好地融入城市生活,社交范围不断拓宽,结交很多“三缘”关系之外的人员,使其拥有的社会资本不断丰厚。人力资本、社会资本和心理资本的协同可以提高新生代农民工获得最初就业、维持就业和获取新的就业的能力[23],进而提升其就业质量。学术界对心理资本的研究多发生在工作场所的范畴,许多研究已经证实了心理资本能够促进新生代农民工工作绩效的提高和增强其工作满意度。基于以上分析,提出如下假设:

H3:具有较高心理资本的新生代农民工相对于具有较低心理资本的新生代农民工而言,其所具有的人力资本对其就业质量的正向影响更强。

H4:具有较高心理资本的新生代农民工相对于具有较低心理资本的新生代农民工而言,其所具有的社会资本对其就业质量的正向影响更强。

3.数据来源与变量

本研究采用的数据来自2016年7月—10月对“吉林省新生代农民工就业状况调查”的问卷。调查对象选取具有代表性的建筑业、制造业、服务业、批发和零售业等行业的新生代农民工。调查地域为吉林省各县市,企业类型包括国有企业(50%)、民营企业(20%)、合资企业(20%)以及外资企业(10%),所选企业类型及所占比例较为合理,所选企业规模一般超过300人,样本具有一定的代表性和可比性。本次调查具体将分层抽样和配额抽样相结合,将问卷调查和直接访谈相结合以获取研究所需要数据和有关内容,所设计的调查问卷具体包括新生代农民工的个体特征、社会资本、人力资本、心理资本以及就业质量等方面的内容,共发放问卷1343份,收回有效问卷1302份,问卷的有效回收率达到97%。在有效样本中,男性新生代农民工所占比例高于女性新生代农民工,两者之比大约为2∶1,新生代农民工中男性较多;新生代农民工多数已结婚,已婚比例将近77%;从事建筑业和服务业的新生代农民工的人数大约为26%,都低于从事制造业的新生代农民工的人数,大约35%的新生代农民工从事制造业;家庭人口为4~6人的新生代农民工比例最大,达到62%,家庭人口在7人及以上的新生代农民工比例最低,不到7%。

(1)自变量

本研究选取人力资本和社会资本作为影响新生代农民工就业质量的因素,到目前为止人们还没有对人力资本形成统一的观点,但是多数学者认为人力资本的提高可以有效促进劳动者生产能力的提高,进而创造出更高的边际回报率[24、25]。具体来讲,人力资本是人们进行投资所形成的一种资本,不同的人由于凝结在其身上的知识和技能不同,所展现的人力资本也会不同。有些学者认为人力资本是由劳动者的知识、健康情况和技能组成的[26],还有学者则认为人力资本只包括教育和技能培训[27]。可见,人力资本是体现劳动者的劳动技能和工作能力的资本。结合全面深化改革的时代背景和新生代农民工的本质特性,笔者认为新生代农民工的人力资本应该是能够提高其综合素质的各种能力的总和,包括教育、培训等都能增强其人力资本。因此,本研究选择技能水平、受教育程度、工作经验和身体健康状况等指标测量新生代农民工的人力资本,总体 Cronbach’s Alpha值为0.87。

社会资本具有解释就业质量和职业阶梯上的流动功能[28]。社会资本成为影响新生代农民工就业质量的另一个重要因素,对新生代农民工就业质量的提高具有重要作用,新生代农民工社会资本的提高有助于其获取更有效的就业信息、降低其就业机会的搜寻成本、更好地维护其合法权益、提高其综合素质[29]。不同学者对社会资本的内涵进行了不同的界定。社会资本最早是由布迪厄提出的,他认为社会资本是一种资源集合体,这些资源可以是实际的也可以是潜在的,并与持久的网络占有紧密结合,属于关系网络的范畴[30]。具体而言,社会资本的概念具有一定的抽象性,这就使得社会资本的量化操作变得更为复杂,一些学者在此方面进行了大量的努力,并且取得了一定的研究成果,他们主要采用社区参与、信任与安全感、家庭和朋友以及邻居间的联系等指标[31、32]对其进行测量。我国学者较为公认的是从政治面貌、求职途径等指标[33-35]对其进行测量。总体来看,学者们多数采用社会网络的视角研究社会资本,其核心在于网络成员的交往与互动。因此,本研究所理解的社会资本主要指嵌入新生代农民工个体社会网络中、并且能够为新生代农民工所使用的具有生产性和增值性的资源。具体可以通过网络规模、网络密度和网络质量三个指标予以体现,这三个指标可以通过新生代农民工所形成的借贷网进行测量,总体Cronbach’s Alpha值为 0.91。

(2)因变量

就业质量是一个多维度、综合性的范畴,最早由国际劳工组织于20世纪90年代初提出,认为就业质量主要体现在人们能够在自由、公平、安全以及具备人格尊严的条件下获得体面的、具有生产性的和可持续性的工作机会。学者们对就业质量的判定,有的从个人需求和情况出发,认为就业质量由工作稳定性、工作满意度和责任感等构成[36];有的认为就业质量包括收入水平、职业声望和发展机会等[37];有的认为就业质量应该从赚钱能力、平衡工作和家庭的能力等方面进行测量[38]。具体而言,就业质量能够反映劳动者在整个就业过程中与有关生产资料相结合并取得劳动报酬或工资福利具体状况的优劣程度[39]。结合新生代农民工的就业特点(大多数新生代农民工在非正规行业就业、工作不稳定、收入低、福利少)可知,新生代农民工的就业质量是一种复杂的系统,具有多层次性和多维度性,同时遵循主客观相结合的原则。具体将新生代农民工的就业质量评估指标定为:工资福利、就业稳定性、工作满意度、工作与家庭和谐、职业声望[14、40],总体Cronbach’s Alpha值为 0.85。

(3)调节变量与控制变量

心理资本是20世纪90年代开始逐渐发展起来的,主要以积极心理学和积极组织行为学为基础,包含自我效能、开朗、乐观、坚韧、阳光等在对个人成长和发展过程中所展现出的具有正能量的心理状态[42]。还有学者认为心理资本是一种个体的内在特质[43],心理资本是与人力资本、社会资本等性质相似但内容完全不同的独立概念。如果人力资本和社会资本在新生代农民工就业质量方面发挥重要的作用,那么心理资本则是人力资本和社会资本促进新生代农民工就业质量提高的基础。积极的心理资本能够提高新生代农民工的社会适应能力,在其就业质量提高方面发挥重要的作用。目前,对心理资本的测量方式主要有量表和问卷两种方式。从现有文献来看,大多数国外学者基于心理资本结构的三维说和四维说开发出三维和四维测量工具,国内学者则根据中国文化背景多数制定多维测量工具测量心理资本。本研究采用柯江林和孙健敏等编制的本土心理资本量表[44]对新生代农民工的心理资本进行测量,总体Cronbach’s Alpha值为0.92。

尽管本研究主要考察心理资本在人力资本和社会资本影响新生代农民工就业质量的调节作用,以及人力资本、社会资本对新生代农民工就业质量的影响作用,但是一些学者也提出了能够影响新生代农民工就业质量的一些重要变量,如性别、婚姻状况、所从事的行业和家庭人口规模等,本研究将这些变量作为控制变量进行研究。

三、假设检验与结果分析

1.模型构建

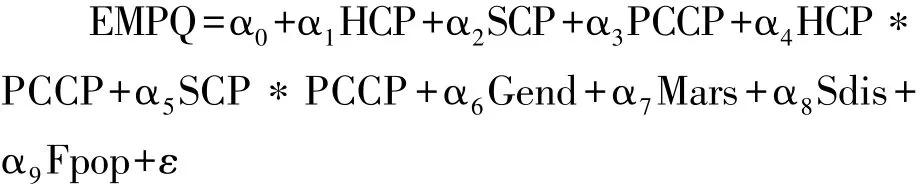

根据上文确定的概念框架,利用问卷所获得的数据,建立如下回归方程模型:

其中,EMPQ表示新生代农民工的就业质量,HCP表示新生代农民工所具有的人力资本,SCP表示新生代农民工所具有的社会资本,PCCP表示新生代农民工所具有的心理资本,Gend表示新生代农民工的性别,Mars表示新生代农民工的婚姻状况,Sdis表示新生代农民工所从事的行业,Fpop表示新生代农民工的家庭人口规模,HCP∗PCCP和SCP∗PCCP表示新生代农民工所具有的心理资本与其人力资本和社会资本的交互作用,α0,α1,……,α9表示各变量的标准化回归系数,ε表示回归方程的随机误差项。

2.描述性统计分析

本研究利用SPSS22.0统计分析软件对1302份有效问卷进行描述性统计分析,得出如下结果:新生代农民工每月的工资收入在3000~4000元的占大多数,新生代农民工就业存在不稳定性;一直在一个单位工作的很少,多数人就职于2个或3个以上企业;新生代农民工多数对所从事工作的满意度水平感觉一般,可能是由于新生代农民工处于信息时代,对新鲜事物以及物质的追求超过了心里预期;新生代农民工家庭和谐度相对较高,大约74.23%的人员认为家庭和谐度较好,这可能与其幸福指数相对较高、需求容易得到满足有关,新生代农民工的职业声望一般较低,平均值在2.13左右;新生代农民工的受教育程度多为初中和高中,有45%的新生代农民工接受过高中教育,高中学历的新生代农民工比重最大,只有很少比例的新生代农民工是小学及以下和大专及以上的学历,新生代农民工的身体健康状况基本良好,基本不具有技能或资格证书(8.67%),进城务工的新生代农民工的年限多在5年以上,所占比例达到85.26%;新生代农民工所形成的借贷网络规模的平均水平为16.43人,借贷网络平均网络密度为48.75%,网络质量均值相对较低,仅为7.62(网络质量范围0~24),与以往研究[45]相比网络规模较小,网络密度较大。

通过对问卷进行相应处理发现,总体上新生代农民工的人力资本(受教育程度、身体健康状况、技能水平和工作经验)均值(2.15)处于中下水平;社会资本(网络规模、网络密度和网络质量)均值(3.62)处于中上水平;心理资本均值为3.74,也处在中等水平以上;就业质量均值较低,为1.76,说明新生代农民工就业质量相对较差。新生代农民工的人力资本低于其社会资本和心理资本,可以考虑为其提供更多的技能培训等提高其人力资本,以期提高其就业质量。

3.相关性分析

我们检验心理资本在对人力资本和社会资本影响新生代农民工的就业质量中所起到的调节作用,以及人力资本、社会资本对新生代农民工就业质量的影响,在进行回归分析之前,先对各个变量进行相关性分析。

结果表明,因变量就业质量与自变量人力资本和社会资本分别在0.05和0.01水平上显著,说明人力资本、社会资本与就业质量之间存在显著的相关关系;调节变量心理资本与就业质量、人力资本和社会资本存在一定的相关关系,心理资本与就业质量之间存在显著的相关关系;控制变量性别和人力资本、社会资本之间存在显著的相关关系,与就业质量和心理资本相关性不显著;控制变量婚姻状况与就业质量、心理资本、社会资本在0.1水平上显著相关;控制变量所属行业与就业质量和人力资本之间在0.05水平上显著相关,而与性别之间在0.01水平上显著相关;控制变量家庭人口规模仅与社会资本、心理资本在0.1水平上显著相关。

4.回归分析

(1)人力资本、社会资本对新生代农民工就业质量的影响

为了检验人力资本、社会资本对新生代农民工就业质量的直接影响作用,我们运用回归分析检验自变量人力资本和社会资本对因变量就业质量的作用,并将性别、婚姻状况、所属行业和家庭人口规模作为控制变量加入回归方程中。具体结果如下页表1所示。通过计算可知模型1到模型4的VIF值比临界值10小,说明我们所建立的模型不存在多重共线性问题,回归分析结果可以被接受。通过模型1可以看出,控制变量中仅有婚姻状况和所属行业对新生代农民工的就业质量有显著影响,但是显著性水平都不高,与相关性分析结果保持一致。模型2中加入了自变量人力资本,结果显示新生代农民工的人力资本对其就业质量在0.01水平上显著。α值为0.326,由于回归系数大于零,所以新生代农民工的人力资本对其就业质量具有显著的正向相关关系,假设H1得到支持。在模型3中加入了自变量社会资本,结果显示新生代农民工的社会资本对其就业质量也在0.01水平上显著,值为0.493,此时回归系数仍然大于零,所以新生代农民工的社会资本对其就业质量具有显著的正向相关关系,假设H2也得到了支持。模型4相对于模型3,其R2为0.106,并在0.01水平上显著,这就说明,新生代农民工所具有的社会资本相对于其所具有的人力资本对其就业质量具有显著的增量效应。在控制了控制变量的情况下,分别考虑自变量人力资本、社会资本以及共同考虑这两个自变量对新生代农民工就业质量的影响,我们发现新生代农民工单独的人力资本对其就业质量的解释力度为9.7%,单独的社会资本对其就业质量的解释力度为15.7%,人力资本与社会资本共同的解释力度为34.6%,说明新生代农民工所具有的人力资本和社会资本对其就业质量的协同作用效果要高于人力资本和社会资本对其就业质量的单独作用效果,可以考虑增强新生代农民工人力资本和社会资本的协同效应以提高其就业质量。

表1 人力资本、社会资本对就业质量的直接影响作用结果表

(2)心理资本在新生代农民工就业质量影响中的调节作用

为了检验心理资本在新生代农民工就业质量影响中的调节作用,在回归模型中加入调节变量心理资本以及自变量人力资本与调节变量的交互项和自变量社会资本与调节变量的交互项,进行具体的回归检验。为了避免多重共线性的存在,在进行回归分析之前,在交互项中对自变量和调节变量进行中心化处理,然后进行相关计算。具体的回归分析结果如下页表2所示,通过计算可知模型5到模型7的VIF值比临界值10小,说明我们所建立的模型不存在多重共线性问题,回归分析结果可以被接受。通过模型6可以看出心理资本对新生代农民工的就业质量具有显著的正向影响作用,即随着心理资本的提高新生代农民工的就业质量也在不断提高,与相关性分析的结果一致。相比于模型6而言,模型7在加入交互项之后具有明显的增量效应,整个方程的 R2为0.436大于模型6的R2(0.351)。模型7加入交互项之后,人力资本、社会资本对新生代农民工就业质量具有显著正向影响的同时,交互项也起到显著的正向影响作用,人力资本与心理资本交互项的α值为0.291,在0.05水平上显著,该α值小于社会资本与心理资本交互项的α值0.332(P<0.05),这说明心理资本对人力资本的影响小于心理资本对社会资本的影响。心理资本在新生代农民工就业质量影响中能够起到调节作用,具有较高心理资本的新生代农民工相比于具有较低心理资本的新生代农民工而言,其所具有的人力资本对其就业质量提升的作用更好,同时其所具有的社会资本对其就业质量的提升作用也更好,假设H3和H4得到了验证。我们可以在提高新生代农民工的人力资本和社会资本促进其就业质量提升的同时加强其心理资本的提高,以便更好地提升其就业质量。

表2 心理资本调节作用结果表

四、结论与对策建议

1.结论与启示

本研究通过理论分析和实证研究,得出如下结论:首先,新生代农民工人力资本、社会资本对其就业质量具有重要的影响。人力资本、社会资本与新生代农民工的就业质量之间存在显著地正向相关关系,即新生代农民工人力资本的增加能够显著促进其就业质量的提高,同时新生代农民工的社会资本的增加也能显著的促进其就业质量的提高。新生代农民工所具有的人力资本和社会资本对其就业质量的协同作用效果要高于人力资本和社会资本对其就业质量的单独作用效果,可以考虑增强新生代农民工人力资本和社会资本的协同效应以提高其就业质量。

其次,心理资本对新生代农民工的就业质量具有显著的正向影响作用,即随着心理资本的提高新生代农民工的就业质量也在不断提高;新生代农民工的心理资本在其人力资本和社会资本对其就业质量产生影响中具有调节作用,这种调节作用为正向的调节作用,即当新生代农民工具有较高的心理资本时,其人力资本或社会资本对其就业质量的提高带来的促进作用也会增强;新生代农民工的心理资本对其社会资本与其就业质量之间关系的影响要大于其心理资本对其人力资本与其就业质量之间关系的影响,说明当新生代农民工具有坚韧的性格、较高的自信和积极乐观的心态时,他们所能感知到的社会资本对其就业质量的影响作用更为强烈。所以,在注重人力资本和社会资本对新生代农民工就业质量影响的同时不能忽视心理资本的作用,应重视对新生代农民工积极心理和技能的培养,使其人力资本、社会资本和心理资本的协同效用最大化。

本研究丰富了新生代农民工就业质量方面在个人层面的微观框架,建立起人力资本、社会资本、心理资本对新生代农民工就业质量影响的协同模型;突破了以往关于新生代农民工就业质量的经验分析和单独的宏观视角的局限,开辟了新生代农民工就业质量实证研究的新路径;心理资本在新生代农民工的人力资本和社会资本对其就业质量的影响具有调节作用,这一结论拓宽了新生代农民工就业质量的研究新思路。

2.对策建议

新生代农民工的就业是整体就业工作的重要组成部分,要给予其特殊的关注和支持,这对就业形势保持总体稳定至关重要。新生代农民工就业质量的提高则是其获得感、幸福感和安全感的重要保障,是逐渐实现全体人民共同富裕的必然选择。所以,在全面建成小康社会的攻坚阶段,在进行社会主义现代化建设的新阶段,在十九大倡导的“促进农民工多渠道就业”理念下,结合上文研究结论,切实采取有效措施,推动实现新生代农民工高质量的就业,笔者提出三点对策建议。

首先,注重对新生代农民工人力资本的投资与再开发。新生代农民工一般具有较高的学历水平,年纪相对较小,具有较强的可塑性,这些人一般对技能需求较为强烈,是我国城市建设和发展的必不可少的力量。他们的就业质量的高低能够直接影响我国城市化建设和经济发展,所以可以通过人力资本的提升以促进其就业质量的提高,应该重视对其人力资本的投资和再开发,促进政府和企业大力提升新生代农民工的人力资本,使新生代农民工就业质量不断提高,工资收入不断增加,为我国的经济建设提供充足的高素质的人力资源。

其次,加强新生代农民工社会资本的建构。新生代农民工由熟人社会进入陌生社会,他们构建社会关系网络所需时间更长、遇到的困难更多,为了能够更早并且更有效地构建起新生代农民工的社会资本,新生代农民工、政府和企业三者应该协同发挥作用:新生代农民工应该发挥主观能动性拓宽自己的朋友圈,企业应该承担起社会责任为新生代农民工提供良好的工作环境,政府应该通过政策制定和法律保护促进新生代农民工尽快融入城市。

最后,提高新生代农民工的心理资本。心理资本的培训开发相对时间较长、发挥作用较缓慢,但是影响较持久。新生代农民工心理资本的提升可以从增加自我效能感、培养其乐观的和对生活充满希望的心态、增强其遇到困难和挫折时的韧性等几个方面入手,不断强化其抗打击的能力,促使其内心不断强大,最终促进其就业质量提升,为我国经济社会发展做出贡献。

[1] 寇恩惠、刘柏惠:《城镇化进程中农民工就业稳定性及工资差距——基于分位数回归的分析》,《数量经济技术经济研究》2013年第7期,第3-19页。

[2] 冯虹、杨桂宏:《户籍制度与农民工就业歧视辨析》,《人口与经济》2013年第2期,第86-91页。

[3] 庞子渊:《农民工就业质量及其社会与法律因素探析——基于珠三角的实证分析》,《社会科学研究》2013年第6期,第100-105页。

[4] 张庆:《经济增长减速下农民工就业困境及政策》,《学术交流》2016年第1期,第123-128页。

[5] 葛晓巍、叶俊涛:《刘易斯拐点下农民工就业结构及产业结构变化——基于苏、浙、粤的调查》,《经济学家》2014年第2期,第67-72页。

[6] 张翼、周小刚:《农民工社会保障和就业培训状况调查研究》,《调研世界》2013年第2期,第39-43页。

[7] 刘济群、闫慧、王又然:《新生代农民工就业信息获取行为中的内部社会资本现象——安徽省东至县的田野研究》,《图书情报知识》2013年第6期,第23-31页。

[8] 罗恩立:《新生代农民工就业能力问题初探:一个分析的框架》,《经济问题探索》2010年第3期,第50-54页。

[9] 夏静雷、张娟:《新生代农民工劳动就业权益保障问题探析》,《求实》2014年第7期,第60-66页。

[10] 曾江辉、陆佳萍、王耀延:《新生代农民工就业稳定性影响因素的实证分析》,《统计与决策》2015年第14期,第97-99页。

[11] 石丹淅、赖德胜、李宏兵:《新生代农民工就业质量及其影响因素研究》,《经济经纬》2014年第3期,第31-36页。

[12] 何亦名、王翠先、黄秋萍:《珠三角新生代农民工就业趋势与就业质量调查分析》,《青年探索》2012年第1期,第56-63页。

[13] 张敏、祝华凤:《新生代农民工就业质量与社会认同问题研究》,《中国青年研究》2017年第1期,第108-112页。

[14] T.Paul Schultz, “Wage Gains Associated with Height as a Form of Health Human Capital”,American Economic Review, Vol92, No.2, 2002, pp.349-353.

[15] 林竹:《农民工就业:人力资本、社会资本与心理资本的协同》,《农村经济》2011年第12期,第125-129页。

[16] 张昱、杨彩云:《社会资本对新生代农民工就业质量的影响分析——基于上海市的调查数据》,《华东理工大学学报》(社会科学版)2011年第5期,第9-20页。

[17] 赵蔚蔚、刘立坤:《新生代农民工就业质量影响因素的统计分析》,《统计与决策》2013年第23期,第87-90页。

[18] 姚艳虹、张晶:《情绪智力对大学生就业质量影响的实证研究》,《现代大学教育》2010年第6期,第99-103页。

[19] 俞玲:《新生代农民工人力资本和就业状况调查分析——以浙江省为例》,《调研世界》2010年第8期,第39-40页。

[20] 赵立新:《从社会资本视角透视城市农民工就业》,《兰州学刊》2005年第5期,第258-260页。

[21] 钱芳、陈东有:《强关系型和弱关系型社会资本对农民工就业质量的影响》,《甘肃社会科学》2014年第1期,第56-59页。

[22] 边燕杰、王文彬、张磊等:《跨体制社会资本及其收入回报》,《中国社会科学》2012年第2期,第110-126页。

[23] Hillage J, Pollard E, Employability:Developing a Framework for Policy Analysis,London:DFEE Publications, 1998, p.176.

[24] Becker G S.,“Human Capital,A Theoretical and Empirical Analysis,with Special Reference to Education” National Bureau of Economic Research, 1964.

[25] Jacob Mincer, Solomon Polachek, “Family Investments in Human Capital:Earnings of Women”,Journal of political Economy, Vol82, No.2, 1974, pp.76-108.

[26] Florence Bonnet,José B.Flgueiredo,Guy Standing, “A family of Decent Work Indexes”,International Labour Review, Vol142, No.2, 2003, pp.213-238.

[27] 王建:《正规教育与技能培训:何种人力资本更有利于农民工正规就业?》,《中国农村观察》2017年第1期,第113-126页。

[28] 亚历山德罗⋅波茨:《社会资本:现代社会学中的缘起和应用》,北京:社会科学文献出版社2000年版,第69页。

[29] 赵蒙成:《社会资本视角下的新生代农民工就业质量研究》,《中州学刊》2016年第 2期,第 74-78页。

[30] 布尔迪厄:《文化资本与社会炼金术——布尔迪厄访谈录》,上海:上海人民出版社1997年版,第82-85页。

[31] Robert D.Putnam, “Bowling Alone:America’s Declining Social Capital”, Originally Published in Journal of Democracy, Vol6, No.1, 1995, pp.223-234.

[32] Jenny Onyx,Paul Bullen,“ Measuring Social Capital in Five Communities”, Journal of Applied Behavioral Science, Vol36, No.1, 2016, pp.23-42.

[33] 程诚、王奕轩、边燕杰:《中国劳动力市场中的性别收入差异:一个社会资本的解释》,《人口研究》2015年第2期,第3-16页。

[34] 严成樑:《社会资本、创新与长期经济增长》,《经济研究》2012年第11期,第48-60页。

[35] 陈健民、丘海雄:《社团、社会资本与政经发展》,《社会学研究》1999年第4期,第66-76页。

[36] Sehnbruch Kirsten, “From the Quantity to the Quality of Employment:An Application of the Capability Approach to the Chilean Labour Market”,Journal of Human Development& Capabilities,Vol6, No.1, 2004,pp.115-135.

[37] 彭国胜:《青年农民工的就业质量与阶层认同——基于长沙市的实证调查》,《青年研究》2008年第1期,第18-26页。

[38] John Messier, Maria Floro, “Measuring the Quality of Employment in the Informal Sector”,Working Papers,2008.

[39] 刘素华:《建立我国就业质量量化评价体系的步骤与方法》,《人口与经济》2005年第6期,第34-38页。

[40] 林竹:《新生代农民工就业质量测量与分析》,《贵州社会科学》2013年第1期,第85-89页。

[41] 罗竖元:《新生代农民工的择业行为与就业质量》,《华南农业大学学报》(社会科学版)2015年第1期,第46-55页。

[42] Fred Luthans, Bruce J.Avolio, James B.Avey,“Positive Psychological Capital:Measurement and Relationship with Performance and Satisfaction”,Personnel psychology, Vol60, No.3, 2007, pp.541-572.

[43] Hosen Ron,Solovey Hosen Dina,Stern Louis,“ Education and Capital Development:Capital as Durable Personal, Social, Economic and Political Influences on the Happiness of Individuals”, Education,Vol123, No.3, 2003, pp.496-514.

[44] 柯江林、孙健敏、李永瑞:《心理资本:本土量表的开发及中西比较》,《心理学报》2009年第9期,第875-888页。

[45] 胡荣:《社会经济地位与网络资源》,《社会学研究》2003年第5期,第58-69页。