国际移民的社会融入研究

——以上海为例

2018-06-22姚烨琳张海东

姚烨琳,张海东

(1.上海工程技术大学社会科学学院,上海201620;2.上海大学社会学院,上海200444)

习近平总书记曾就深化人才发展体制机制改革做出重要指示,他指出办好中国的事情,关键在党,关键在人,关键在人才,必须“聚天下英才而用之”[1]。近期,北京、上海、深圳、杭州等20多个城市都出台了人才新政,掀起了一场“人才争夺战”,而吸引海外人才更是一线城市引进人才的重中之重。以上海为例,近两年,有726名外籍高层次人才通过市场化认定申办了永久居留;2017年全年上海共办理外籍人才工作证件8.1万件,数量位居全国首位[2]。近年来,上海常住外籍人员的数量持续增长,2017年底达到21.5万人,人数居全国之首,约占全国常住外籍人员总数的1/4。在沪国际移民是上海建设全球化城市的重要支撑力量,通过各种政策环境吸引国际人才来到上海只是第一步,更重要的是如何让他们在上海扎根。那么,国际移民在上海的社会融入情况如何?国际移民的社会融入包含哪些维度?哪些因素影响了国际移民的社会融入水平?本文尝试运用2015年在沪外籍人士工作生活状况调查的数据,探索国际移民社会融入的结构,描述其社会融入的现状,并对相关的影响因素进行定量分析。

一、文献回顾

移民的社会融入是西方移民研究的重要内容。西方学者对于移民社会融入的概念内涵存在着多重界定,如同化(assimilation)、文化适应(acculturation)、社会吸纳(social inclusion)等等,梁波等人对此做过详细的梳理,本文不再赘述。而国内学者从自己的研究视角和研究目的出发,也对社会融入的内涵进行了不同的解读。由于本文的研究对象是居住在上海的国际移民,他们大部分来自发达国家,拥有较高的学历和较好的经济基础,并不属于传统移民研究中的“弱势群体”,因此本文中的社会融入主要是指国际移民与当地居民之间的相互交往、相互渗透、相互适应的一个过程。

关于国际移民的社会融入问题,西方的研究主要围绕外来移民与主流社会的关系问题展开,其中有一个核心的线索贯穿始终,即同化论(Assimilation)与多元论(Multiculturalism)之间的争论。同化论者相信,社会中的不同族群将会放弃其特有的文化与认同,与流入地的主体社会融合成一体,其结果是形成一个新的文化[3]。芝加哥学派系统阐述了同化理论,帕克(Robert Park)作为代表人物,将族群融合与同化视为“群体和个人相互渗透和融合的过程,即个人与群体从其他群体获得记忆、情感、态度,并且共享他们的经历和历史,逐渐融汇成共同的文化生活”[4]。20世纪60年代,同化论的观点受到了多元文化主义的挑战和批判,人们发现同化论预设的融入“必然”模型在实际中并不必然发生,经验事实表明,即便是经过了若干代的时间,移民及其后代与当地社会间文化上的差别也未从根本上消失,这种文化的差异反而被进一步强化了[3][5]。卡伦(Horace Kallen)最早提出了“族群多元文化主义”的概念。多元文化主义认为,移民的融入过程并非一个必然的结果,移民的融入或同化会呈现出一种多样化、差异化的特征。少数族群在适应新的社会与文化环境的过程中,其原有的族群文化特征并不必然会消失,相反移民更多的是在流入地重建自己的文化传统、关系网络[6][7]。

西方学者通常以多维度概念和类型化方式来描述和测量移民群体的社会融入状况,代表性的模型主要包括戈登(Gordon)为代表的“二维度”模型、杨格-塔斯(J.Hunger-Tas)等人为代表的“三维度”模型和Entzinger等人为代表的“四维度”模型。梁波等人从经济、社会、政治、文化等方面梳理了以上几种模型对移民融入的分析维度和测量指标,包括经济融入、社会融入、政治融入、文化融入四个维度以及就业市场、收入水平、社区交往、朋友关系等测量指标[8],其构成了学界考察移民融入问题的基本思维框架,为具体的经验研究提供了可操作性指导。

国内学者在西方社会融入理论和实证测量指标的基础上,结合中国的实际情况,提出了自己的主张。例如,朱力从社会适应的角度对农民工的社会融入进行了讨论,他提出在城市生活的农民工的适应状况有三个依次递进的层次,分别是经济层面、社会层面和心理层面[9]。风笑天通过三峡农村移民的社会适应的研究,提出社会融合应该从家庭经济、日常生活、与当地居民的关系、生产劳动、社区认同等5个维度来分析[10]。张继焦则从就业与创业中迁移者的城市适应角度,提出社会融合应当从对城市生活的感受、经济生活、生活方式、社会交往、恋爱婚姻等方面来分析[11]。杨黎源以宁波市十几个城镇的实证调查资料为基础,提出从风俗习惯、婚姻关系、工友关系、邻里关系、困难互助、社区管理、定居选择及安全感等8个方面来分析外来人口的社会融合状况[12]。张文宏等人采用探索性因子分析方法,发现城市新移民的社会融合包含着文化融合、心理融合、身份融合和经济融合四个因子[13]。杨菊华则从经济整合、社会适应、文化交融和心理认同等四个方面考察流动人口的社会融入[14]。

现阶段关于在华国际移民的研究,关注的主题较为分散,从国际移民的数量、规模到结构特征,从工作生活状况到居住特征,从社会交往到迁移行为均有涉及,此外从地域上看这些研究主要集中在上海、广州等特大城市。例如,李志刚等人对广州黑人聚居区展开研究,并以越秀区小北路为例,探讨其社会空间特征与演进机制[15]。许涛研究了广州地区非洲人的社会交往关系及其行动逻辑[16]。刘云刚等人采用问卷调查和半结构化访谈的方法对居住在广州市的日本移民的生活活动空间进行研究,从宏观上探讨其聚居形态,从微观上把握其居住、购物、饮食、教育、交友等生活活动的空间行为特征及其制约因素[17]。孙烨运用访问法和观察法对上海古北国际社区进行了实地调查,并分析了外籍人士在上海的融入状况[18]。曾艳波等人分析了外籍青年在上海的生存与发展情况[19]。梁玉成通过调查数据研究了在华非洲裔外国人国际迁移行为的因果机制[20]。张海东等人基于上海和广州两地外籍人员的调查数据,比较分析了两地外籍人员的结构、工作、居住及社会融入的状况[21]。

通过对既有文献的分析我们发现,已有的研究成果在为本文的理论建构和实证研究提供重要参考依据的同时也存在一些局限:在研究对象上,更多的关注国内移民(包括农民工群体、城市新移民等)和迁移至他国的华人,对在华国际移民的研究较少;在研究视角上,关注具体融入指标的多,关注总体融入水平的少;在研究方法上,质性研究多,定量研究少;在影响因素上,关注个体要素或从理论上分析制度要素的多,而从实证角度考察融入影响因素的较少。因此,笔者尝试用定量研究的方法对国际移民的社会融入问题进行研究。

二、研究设计

(一)数据来源

本文使用的数据来自2015年上海大学上海社会科学调查中心开展的针对18岁至65岁在沪常住外籍人员的大规模问卷调查,调查采用配额抽样的方法,共获得有效问卷1207份。该项调查中的外籍人员仅指外国人,不包括港澳台地区居民;常住是指在上海居住三个月以上或能够确定将居住三个月以上的外籍人员,不包括在读学生。

(二)变量

1.因变量

在现有的理论研究基础上,结合国内外相关研究成果,采用因子分析的方法来界定国际移民社会融入的结构。在选取指标时,既考虑了国际移民社会融入的研究思路,也结合了国内移民社会融入的研究维度。其中“语言掌握程度”“职业地位”“亲属相伴情况”“社会交往情况”为客观指标,“居留意愿”“社会满意度”“职业满意度”和“住房/居住地满意度”则为主观指标。

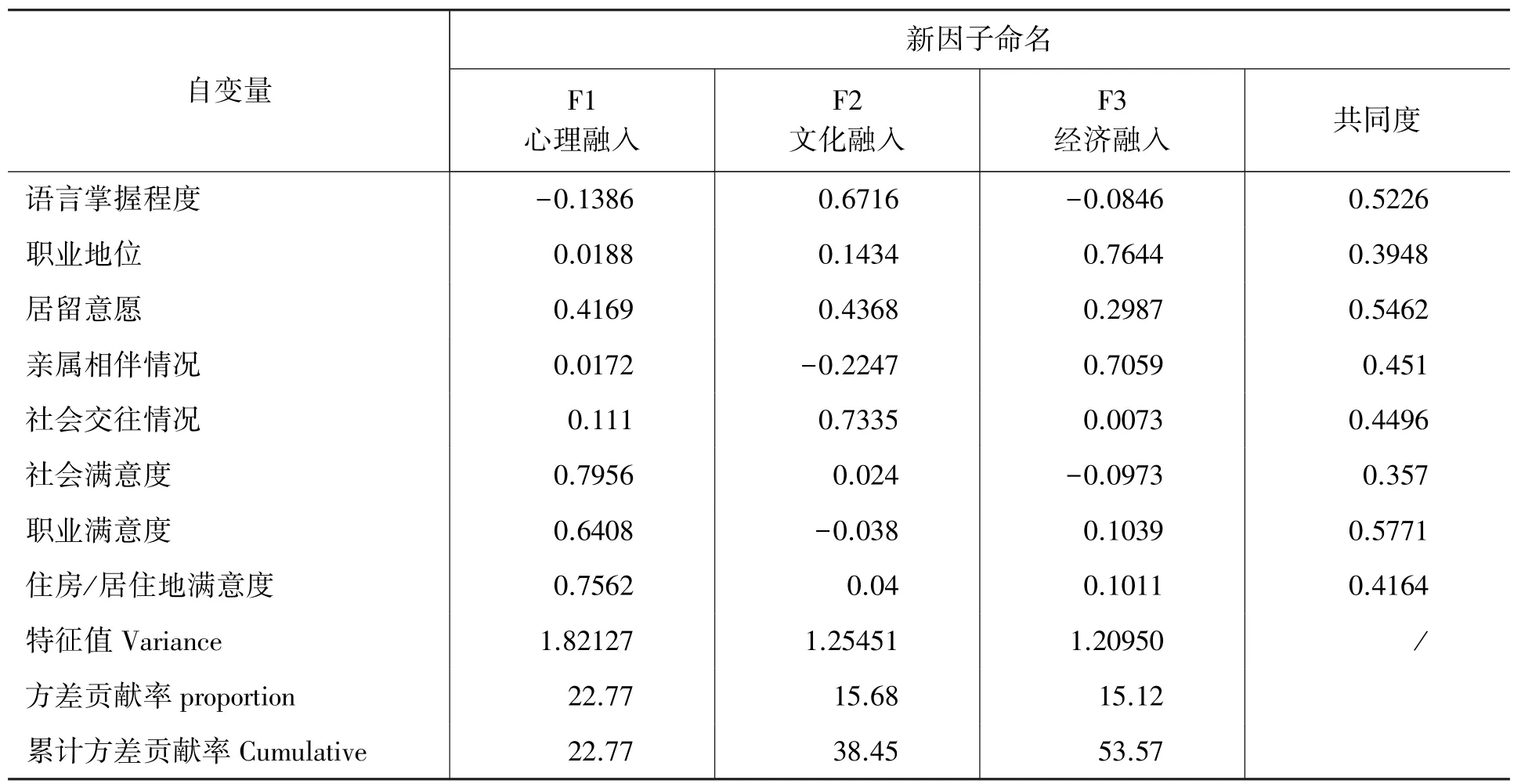

我们运用探索性因子分析方法,对8项社会融入指标进行主要成分法分析,采用方差极大化方法对因子负荷进行正交旋转,有3个主要成分的特征值大于1,分别用F1、F2和F3来表示(见表1)。3个新因子累计方差贡献率达到53.57%。KMO检验值为0.6595,说明这些指标适合因子分析。

“社会满意度”“职业满意度”和“住房/居住地满意度”3项指标对F1的负载值最高,分别达到了0.7956、0.6408和0.7562。这3项指标主要反映了外国移民在心理上对迁入地社会的感受,我们将此因子命名为“心理融入”(见表1)。

“语言掌握程度”“居留意愿”和“社会交往情况”3项指标对F2的负载值最高,分别达到了0.6716、0.4368和0.7335,说明这3项指标较好地代表了F2。从指标所涉及的内容来看,故将此因子命名为“文化融入”(见表1)。

“职业地位”和“亲属相伴情况”则主要用来说明F3,其因子负载值为0.7644和0.7059。我们将这个因子命名为“经济融入”(见表1)。

表1 国际移民社会融入因子分析结果

社会融入程度分值以3项新因子的方差贡献率为权数,按标准分转换为1~100之间的数值,①转换公式是:转换后的因子值=(因子值+B)∗A。其中,A=99/(因子最大值-因子最小值)。参见边燕杰、李煜:《中国城市家庭的社会网络资本》,《清华社会学评论》2000第2期。3项新因子也作了同样的转换。因此,本文中的因变量共4个,即心理融入、文化融入、经济融入和社会融入。

2.自变量

在统计模型中,我们引入了性别、年龄、年龄的平方项、婚姻状况、受教育程度、宗教信仰、在沪时间、来源国等8个变量作为自变量,样本的基本情况参见下页表2。

三、统计结果与分析

(一)国际移民的社会融入现状

分析发现,国际移民社会融入的总体水平偏低(Mean=42,S.D=17.64),其中心理融入、文化融入和经济融入的分值依次为45(S.D=15)、23(S.D=23)和46(S.D=23)。这一结果表明,国际移民的心理融入和经济融入的情况较好,而文化融入的程度较差。此外,心理融入的离散性最小。

(二)影响国际移民社会融入的因素分析

为了进一步探讨影响上海国际移民社会融入的具体因素,我们将性别、年龄、年龄平方、婚姻状况、受教育程度、宗教信仰、在沪时间、来源国等8个自变量分别引入社会融入及各融入因子的线性回归方程(见下页表2)。

从模型4可以看到,自变量对体社会融入程度的解释力达到了显著水平(R2=0.1302,p<0.001)。从具体因子来看,自变量对经济融入的解释力最大(R2=0.3268, p<0.001),对心理融入的解释力最小(R2=0.0633,p<0.001),对文化融入的解释力为0.1100(p<0.001)。

从具体变量的影响作用来看,年龄和年龄的平方对各个因变量的解释力均没有达到显著性水平。性别对社会融入程度的回归系数为0.09(p>0.05),说明男性移民比女性移民的社会融入程度更高,但是这种差异并未达到统计上的显著度,说明在其他条件不变的情况下,性别对国际移民的总体社会融入并未产生显著的影响作用。从对各个融入因子的影响来看,性别对心理融入、文化融入和经济融入的回归系数分别为-2.84(p<0.05) 、6.16(p<0.01) 和 0.41(p>0.05)。 换言之,在其他条件不变的情况下,男性国际移民比女性国际移民在心理融入、文化融入和经济融入方面分别低2.84分、高6.16分和0.41分,然而性别对经济融入的影响没有达到显著水平,说明男性国际移民在心理融入上显著低于女性移民,而在文化融入方面显著高于女性国际移民。

婚姻状况对社会融入程度的回归系数为5.24(p<0.001),说明在控制其他自变量的情况下,已婚者的社会融入程度高于未婚者5.24分。从具体因子来看,婚姻状况对心理融入、文化融入和经济融入的回归系数分别为0.13(p>0.05)、-8.64(p<0.001)和22.89(p<0.001)。换言之,在其他条件不变的情况下,已婚国际移民比未婚国际移民在心理融入、经济融入和文化融入方面分别高0.13分、22.89分和低8.64分,其中婚姻状况对心理融入的影响未达到显著水平,说明已婚国际移民在文化融入方面显著低于未婚者,而在经济融入方面却显著高于未婚者。

从受教育程度来看,博士学历对总体社会融入程度的回归系数为12.04(p<0.01),说明在控制其他变量的情况下,受教育程度为博士的国际移民比受教育程度为大专及以下国际移民的社会融入程度高12.04分。从具体的社会融入因子来看,博士学历对心理融入、文化融入和经济融入的回归系数分别为6.42(p>0.05)、13.45(p<0.05)和3.93(p>0.05)。值得注意的是,仅文化融入的影响达到显著水平,说明受教育程度为博士的移民其文化融入显著高于受教育程度为大专及以下的移民。对于受教育程度为硕士和大学本科的国际移民而言,与受教育程度为大专及以下的移民相比他们对各项融入因子的影响均未达到显著性水平(见下页表2)。

宗教信仰对总体社会融入程度的回归系数为3.11(p<0.05),也就是说,在控制其他自变量的情况下,有宗教信仰的国际移民比没有宗教信仰的国际移民的社会融入程度高3.11分,由此可见宗教信仰对国际移民的总体社会融入程度具有显著的积极影响。从具体因子来看,宗教信仰对心理融入、文化融入和经济融入的回归系数分别为0.93(p>0.05)、4.73(p<0.05)和 1.40(p>0.05),说明在控制其他自变量的情况下,有宗教信仰的国际移民在心理融入、文化融入和经济融入方面分别比没有宗教信仰的国际移民高出0.93分、4.73分和1.40分。但是宗教信仰仅对文化融入的影响达到了显著水平,说明有宗教信仰的国际移民在文化融入方面显著高于没有宗教信仰的国际移民。

表2 国际移民社会融入的影响因素(标准化系数Beta值)

在沪时间对国际移民的总体社会融入程度有着显著的积极影响。具体来说,在沪时间对总体社会融入程度的回归系数为0.05(p<0.01),说明在控制其他变量的前提下,在沪时间每增加1个月,其社会融入程度将提高0.05分。从具体因子来看,在沪时间对心理融入、文化融入和经济融入的回归系数分别为-0.03(p>0.05)、0.13(p<0.001)和0.06(p<0.001)。但是,在沪时间对心理融入的影响没有达到显著性水平,换言之,在其他条件不变的情况下,国际移民在沪时间每增加1个月,其文化融入和经济融入将分别提高0.13分和0.06分。

最后,来源地对总体社会融入程度的回归系数为-4.00(p<0.05),说明在控制其他变量的情况下,来自发达国家的移民比来自欠发达国家的移民的社会融入程度低4.00分,可见来源地与国际移民的总体社会融入程度具有显著的影响。从具体因子来看,来源地对心理融入、文化融入和经济融入的回归系数分别为-5.73(p<0.01)、1.92(p>0.05)和0.36(p>0.05),说明在其他条件不变的情况下,来自发达国家的移民在心理融入、文化融入和经济融入方面的得分分别比来自欠发达国家的国际移民低5.73分,高1.92分和0.36分。但是来源国仅对心理融入的影响均达到了显著水平,说明来自发达国家的移民的心理融入程度显著低于来自欠发达国家的移民。

四、结论与讨论

(一)国际移民的社会融入由心理融入、文化融入和经济融入等三个因子构成

统计分析结果显示,在沪国际移民的社会融入在结构上由三个因子组成,即心理融入、文化融入和经济融入。如前所述,关于外来移民与主流社会关系问题的理论探讨,从基本上可以区分为“同化论”和“多元论”,前者强调本地文化的主导优势,而后者更具包容性[13]。“同化论”认为移民一定要学习、适应、接受所在地的生活方式和文化价值观念,抛弃原有的社会文化传统和习惯,才能实现同化和融合。而“多元论”则强调当移入地文化具有更大的包容性时,新移民会倾向于维持原有的文化价值,同时他们也会在新的定居地重新塑造其身份认同、价值观念,从而有助于形成多元化的社会和经济秩序[22]。我们认为仅从“同化论”的视角来理解国际移民的社会融入可能是不恰当的,“实际上,并不存在一般意义上的同化,移民与本地人实际上是相互融入的”[23]。以往的研究在分析国际移民的社会融入时往往只局限于文化融入的维度,而我们的结构分析还考虑到了“心理融入”和“经济融入”的维度。而将心理维度和文化维度作出区分,也突破了以往研究中将这两个维度混在一起进行分析的局限。

(二)国际移民的社会融入程度偏低,相对而言,经济融入和心理融入程度较高,而文化融入程度较低

造成国际移民的社会融入程度偏低的原因可能有以下三点。

第一,上海的国际移民主要是受雇于跨国企业的员工或其家属。张海东等人认为迁入上海的外籍人士大部分并不属于计划定居的群体,在不久的将来,这些人将会离开上海[24]。他们一般以3~5年为一个周期更换城市和公司,以追求自身价值最大化。他们的工作特征是以项目为主选择公司和城市,等项目结束时,自身价值得到升级便会选择流向其他地方。因此,在上海居住外籍人士很有可能认为自己并非定居者,而始终认为自己是外来人。

第二,移居时间较短,是在沪国际移民总体社会融入程度偏低的一个原因。在我们的调查样本中,平均移居上海的时间为43.19个月(约为3.6年)。在如此短的时间内,无论对于本地语言的学习与使用、本地风俗习惯的掌握、本地价值观的接受,还是在形成身份认同乃至与中国人通婚、形成社会网络的本地化方面,都不可能在如此短的移居时间内取得明显的进展。

第三,社会交往网络的非本地化极大地影响了国际移民文化融入的进程。调查数据显示,在沪国际移民不管是日常玩伴还是朋友圈的构成,都以母国人为主。当被问到“闲暇时间外出休闲的时候,除家人外,您主要会选择和哪些人一起活动”时,59.13%的国际移民选择了本国朋友或同事,49.37%的人选择了其他国家的朋友或同事,38.12%的人选择了中国朋友或同事。而当被问到“您现在在上海的朋友中,哪国人比较多”时,57.02%的人选择了本国人比较多,49.21%的人选择了其他国家的人比较多,29.68%的人选择了中国人比较多。李强认为,外来人口社会融入困难的一个突出表现是人际交往断裂和社会网络的“孤岛化”,这一状态使得当他们遇到困难的时候,可以求助的社会网络基本局限于原有的亲缘和地缘关系[25]。而这种情况在国际移民身上表现得尤为突出,语言沟通障碍、工作内容缺乏与本地人交流的机会、相对集中居住在高档住宅区内等原因导致他们与本地社会的相对隔离。

为何从社会融入的具体维度的情况来看,国际移民在心理融入和经济融入方面的程度高于文化融入的程度呢?笔者认为主要有三方面原因。

第一,财富和经济增长的中心往往会成为移民的集聚中心。如果按照“推拉理论”来解释,正是上海相对公平的竞争环境、相对规范的制度环境以及较大的发展空间和较多向上流动的机会成为吸引众多国内外移民到上海定居的重要原因。本研究的心理融入是按照被访者对“职业、住房和社会总体状况”的主观评价来测量的。心理融入的程度相对较高,正是国际移民对自己目前的职业、住房和社会总体状况比较满意的直接反映。积极主动的自愿移民动机(持职业签证的被访者占67.39%)、相对满意的收入状况(59.7%的被访者对目前的工作薪酬表示比较满意或非常满意)、相对较轻的年龄(平均36周岁)和较高的教育程度(91.75%的受访者学历在大学专科以上)使得国际移民产生较高的心理认同。

第二,较高的经济融入程度与国际移民较高的职业地位相关。本研究的经济融入是按照被访者的职业地位和亲属相伴情况来测量的。一方面,调查数据显示,在沪国际移民的职业地位普遍较高,74.96%的国际移民在上海从事管理方面的工作,其中有17.99%的人是老板;此外20.78%的国际移民为各类专业技术人员,仅有4.27%的人是一般职员。另一方面,一般来说,职业地位越高,收入水平也越高。相对更高的经济收入使得国际移民有着更好的经济负担能力,能够更容易实现亲属团聚的目标。数据显示,50.84%的国际移民目前与亲人同住,还有58.37%的国际移民的孩子在上海接受教育。

第三,语言掌握程度较差、本地社会交往情况和相对较低的居留意愿直接影响了国际移民的文化融入程度。语言掌握程度方面,数据显示,68.85%的国际移民学习过中文,但是仅有18.19%的人表示熟练。在与本地人的社会交往方面,仅有56.75%的国际移民被中国人邀请过庆祝中国节日,仅有44.91%的人参加过中国朋友的婚礼。居留意愿方面,仅有56.42%的国际移民愿意长期居住在上海,另外有24.36%的人表示无所谓或不清楚,而19.22%的人则明确表示不愿意。

总体而言,在沪国际移民的社会融入目前仍处于最为基础或初级的阶段,而这种融入程度将随着上海全球化进程的推进而慢慢提升;相对较高的经济融入和心理融入程度,反映了作为移居地的上海为国际移民的社会经济地位提升创造了更大的发展空间,并且在就业、居住、城市建设等各方面都得到了国际移民的认可;而相对较低的文化融入程度,则反映出国际移民在中文掌握程度、城市归属感、社会网络方面均存在不足,而上海也需要进一步提升城市文化的多元性和包容性。

(三)影响在沪国际移民社会融入的因素分析

第一,不同性别的国际移民的心理融入程度差异明显,表现为女性移民的心理融入程度高于男性移民。调查数据显示,女性国际移民不管是在职业满意度、住房满意度还是社会总体满意度上都明显高于男性国际移民。

第二,已婚国际移民的经济融入程度明显高于未婚者,而已婚国际移民的文化融入程度却明显低于未婚国际移民。一般来说,已婚国际移民在实现亲属团聚的目标方面有更强的经济支付能力。调查数据显示,88.64%的已婚国际移民目前与亲人同住,而未婚国际移民与亲人同住的比例仅为14.85%,单独居住的比例则高达46.97%,另外有38.18%的未婚国际移民与朋友同住。已婚国际移民的文化融入程度较低可能是因为他们闲暇生活的重心更可能从家庭外部转向家庭内部,降低了与本地居民交往的可能性,从而也使学习当地语言的机会相应减少。

第三,教育水平对国际移民的社会融入有着积极影响。具有博士学历的国际移民的文化融入程度明显高于大专及以下的国际移民。这一研究发现与以往的研究结论基本一致。伊夫⋅格拉夫梅耶尔在分析社会化互动时曾指出“受教育程度较高的人群的社会联系更为多样……不管怎样,都保持着各种或多或少分割的选择性关系(同事、朋友、协会)网络”[26]。类似的,伍斯罗(R.Wuthnow)与哈科特(C.Hackett)以移民到美国的宗教移民群体为例,分析了他们对于美国社会的融入情况。通过比较这些群体,发现更高的教育水平使得个体能够在专业技术与管理职位、收入、文化认知以及子女教育等方面体现出更高的社会融入度[27]。国内的研究方面,朱蓓倩针对上海外籍人口的研究也发现人力资本有助于外籍人口构建社会网络及行为适应但不能满足其心理需求[28]。因此,国际移民自身的人力资本有助于其在上海结交新朋友,构建新的社会网络,进而提升了他们的文化融入和社会融入程度。

第四,宗教信仰对国际移民的文化融入产生了显著的积极影响。调查数据显示,在有宗教信仰的国际移民中,60%以上的人经常或偶尔参加宗教活动。宗教活动对国际移民的社会融入有着重要的影响,国际移民通过宗教活动获取精神寄托、心理归属和社会支持,并在他乡重新建构起社会网络。

第五,在沪时间对国际移民的文化融入和经济融入产生了显著的积极影响。根据切茨维克对美国犹太移民的研究经验,移民在迁入地居住时间越长,就越有可能积累相关的劳动经验、语言能力等人力资本,从而更有可能获得经济成功,提高经济融合、身份融合和文化融合的可能性会相应地增加;同时,伴随居住时间而增加的人力资本(如工作经验、掌握当地语言的能力等等)也会达到与教育年限相同的作用,即职业更加稳定、更认同本地人身份[29]。的确,我们看到在沪时间越长的国际移民对中文的掌握程度更好,与中国人的社会交往越频繁,职业地位更高,亲属相伴的比例也更高。

第六,来自发达国家的国际移民的心理融入程度显著低于来自欠发达国家的移民。调查数据显示,来自欠发达国家的国际移民不管是在职业满意度、住房满意度还是社会总体满意度都明显高于来自发达国家的国际移民。这可能与参照对象有关,人们在对各方面情况进行评价时更有可能参照自己的母国,这也说明上海在这些方面的发展虽然优于欠发达国家,但是与发达国家相比仍存在提升空间。

关于社会融入的影响因素,西方学术界主要形成了三种归因理论,即人力资本归因论、社会资本归因论和制度归因论。首先,人力资本归因理论主要强调移民个体所具有的人力资本特征,如教育水平、劳动技能、语言能力等人口学指标对于移民融入的重要影响。梁波等人指出人力资本归因机制建立在具有“现代化理论”倾向的基本预设之上:移民进入的新的社会是与其居住社会完全不同的两个社会空间,相比而言,移民进入的是更现代、更为发达的社会[8]。在这种归因机制下,进入欧美的移民融入状况较差,首先还是在于移民个人能力的不足。但是通过本文的研究,我们发现来自发达国家的国际移民的总体社会融入程度和心理融入程度均显著低于欠发达国家的移民,这并不意味着来自发达国家的移民的人力资本不如来自欠发达国家的移民,而是由于不同来源地移民参照群体不同产生的结果。其次,社会资本归因理论认为移民在流入地所具有的社会资本、建构的社会关系网络及其可动用的社会资源等对于其社会融入具有双重作用。一方面,移民的社会资本与社会网络对移民起到了一种社会支持作用;另一方面,社会资本也会对移民的社会融入产生限制作用或消极影响。本研究发现社会资本对心理融入、文化融入和经济融入的影响是不同的,社会资本对心理融入和经济融入的影响较弱,而对文化融入的影响较为明显。这主要是因为社会资本直接影响到移民的社会交往情况,进而影响文化融入程度。最后,制度取向的理论主要强调制度或政策对于移民融入的影响。在移民融入的制度归因解释下,移入地特定的移民及移民融入政策和制度建构是影响移民能否有效实现融入的决定性因素。近年来我国各大城市相继出台了吸引国际人才的政策,考察人才新政对在华国际移民的社会融入的影响是我们下一阶段要研究的问题。

[1] 习近平:《办好中国事情关键在党在人在人才》,http://news.hexun.com/2016-05-07/183737362.html。

[2] 上海市人力资源和社会保障局:《用市场化方法聚才用才 申城累计出台69项人才配套政策》,http://www.12333sh.gov.cn/jjgc/11/201804/t20180404_1280655.shtml。

[3] Han Entzinger& Renske Biezeveld,Benchmarking in Immigrant Integration,Rotterdam:Erasmus University, 2003,pp.3-50.

[4] Park R E,“Community Organization and the Romantic Temper”,Journal of Social Forces, 1925,3(4):pp.673-677.

[5] Remennick,“Larissa.Language Acquisition, Ethnicity and Social Integration Among Former Soviet Immigrants of the 1990s in Israel”,Ethnic and Racial Studies,2004,27(3):pp.431-454.

[6] Barbara Schmitter Heisler,“The Future of Immigrant Incorporation:Which Models? Which Concepts?”,In-ternational Migration Review,1992,26(2):pp.623-645.

[7] Heath,J.“Immigration, Multiculturalism and the Social Contract”,Canadian Journal of Law & Jurisprudence,1997,10(2):pp.343-361.

[8] 梁波、王海英:《国外移民社会融入研究综述》,《甘肃行政学院学报》2010年第2期,第18-27页。

[9] 朱力:《论农民工阶层的城市适应》,《江海学刊》2002年第6期,第82-88页。

[10] 风笑天:《“落地生根”?——三峡农村移民的社会适应》,《社会学研究》2004第5期,第19-27页。

[11] 张继焦:《差序格局:从“乡村版”到“城市版”——以迁移者的城市就业为例》,《民族研究》2004第6期,第50-59页。

[12] 杨黎源:《外来人群社会融合进程中的八大问题探讨——基于对宁波市1053位居民社会调查的分析》,《宁波大学学报(人文版)》2007年第6期,第65-70页。

[13] 张文宏、雷开春:《城市新移民社会融合的结构、现状与影响因素分析》,《社会学研究》2008第5期,第117-141页。

[14] 杨菊华:《中国流动人口的社会融入研究》,《中国社会科学》2015年第2期,第61-79页。

[15] 李志刚、薛德升:《广州小北路黑人聚居区社会空间分析》,《地理学报》2008年第2期,第207-218页。

[16] 许涛:《广州地区非洲人的社会交往关系及其行动逻辑》,《青年研究》2009年第5期,第71-86页。

[17] 刘云刚、谭宇文、周雯婷:《广州日本移民的生活活动与生活空间》,《地理学报》2010年第10期,第1173-1186页。

[18] 孙烨:《外籍人士的社会融入状况——基于对上海市古北国际社区的调查》,上海:2010年华东师范大学硕士学位论文。

[19] 曾艳波、张军华:《外籍青年在中国的发展情况——以上海外籍青年为例的调查》,《河北青年干部管理学院学报》2013年第5期,第1-8页。

[20] 梁玉成:《在广州的非洲裔移民行为的因果机制——累计因果视野下的移民行为研究》,《社会学研究》2013年第1期,第134-159页。

[21] 张海东、姚烨琳、孟南:《中国特大城市外籍人士生活状况调查报告》,《2016年中国社会形势分析与预测》2015年,第337-353页。

[22] Portes A., Parker R.N. & Cobas J.A.,“Assimilation or Consciousness:Perceptions of U.S.Society A-mong Recent Latin American Immigrant to the United States”,Social Forces,1980,59(1):pp.1320-1350.

[23] Bernard W.S.,“The Integration of Immigrants in the United States”, InternationalMigration Review,1967,1(2):pp.23-33.

[24] 张海东、杨城晨、金硕镐、竹下弘久:《对于外籍移民的态度——基于上海、首尔、东京的比较研究》,《济南大学学报》2017年第3期,第75-86页。

[25] 李强:《中国城市化进程中的“半融入”与“不融入”》,《河北学刊》2011年第5期,第106-114页。

[26] 伊夫⋅格拉夫梅耶尔:《城市社会学》,徐伟民译,天津:天津人民出版社2005年版。

[27] Robert Wuthnow and Conrad Hackett,“The Social Integration of Practitioners of Non-Western Religions in the United States”,Journal for the Scientific Study of Religion,42(4):pp.651-667.

[28] 朱蓓倩:《上海外籍人口城市融入研究》,上海:2016年华东师范大学博士学位论文。

[29] Chiswick B.R,“The Labor Market Status of American Jews:Patterns and Determinants”,The American Jewish Year Book,1985,(85):pp.131-153.