针刺治疗肾精亏损型耳鸣患者失眠及焦虑疗效观察

2018-06-21张兆伟马文王莹张翮邹双燕沈卫东

张兆伟,马文,王莹,张翮,邹双燕,沈卫东

(1.上海市浦东新区北蔡社区卫生服务中心,上海 201204;2.上海中医药大学附属曙光医院,曙光医院针刺麻醉研究所,上海 201203)

为观察针刺治疗肾精亏损型耳鸣患者失眠及焦虑程度的临床疗效,本研究的病例均选自上海市浦东新区北蔡社区卫生服务中心伤针科的肾精亏损型耳鸣患者。笔者对收治病例的相关数据进行统计,从规范性的试验设计、数据处理进行研究分析。

1 临床资料

1.1 试验设计

1.1.1 总体设计

根据 WHO针灸临床研究指南精神,依据国际公认的疾病诊断标准[1]为本研究纳入病例,并应用国内外公认的疗效评价标准,整个研究过程中进行科学的数据管理。本研究采用随机、盲法、对照的临床试验原则。

本研究通过简单随机分组数字表[2]进行随机分组,保证对比组间的均衡性。根据随机数字表分组的结果,决定入组患者的试验方法。

设立两组之间的组间对照以及各组的组内对照。

1.1.2 临床试验病例数估算

辨证组与辨病组按1:1比例安排例数。从有效性角度和统计学要求,按双向单侧检验,其计算公式为[3]n=2×(Uα+Uβ/2)2×(S/δ)2。α=0.05,β=0.2,同时根据以往试验结果,估算出每组例数应为26例。考虑可能剔除或脱落因素,再增加 20%病例,决定本次临床试验的例数为辨病组30例,辨证组30例,共60例。

1.1.3 临床试验不良反应发生率预期

根据本次试验样本量,估计常见不良反应发现率[3]。本研究的不良反应发生率为0%。

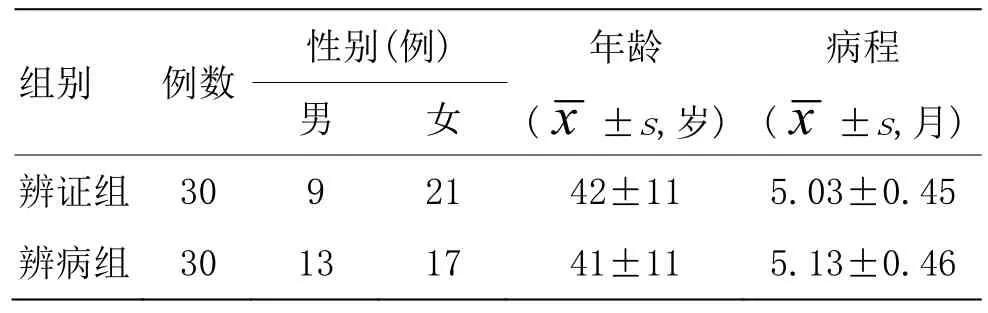

1.2 一般资料

试验共入组 60例耳鸣患者,辨证组 30例,辨病组30例。两组性别、年龄、病程比较差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。详见表1。

1.3 纳入标准

①以耳鸣为主观症状,单耳或双耳耳鸣者,伴或不伴听力下降;②发病1~12个月;③年龄18~55周岁;④排除严重的疾病,如听神经瘤、桥小脑角胆脂瘤、颅内外血管畸形等;⑤辨证为肾精亏损型耳鸣患者;⑥已签署知情同意书者。

表1 两组患者一般资料比较

1.4 排除标准

①不符合纳入标准者;②经检查属外耳病变,如有盯聍栓塞、异物等或中耳病变,如有各种中耳炎、中耳肿瘤等引起的耳鸣;③妊娠或哺乳期患者;④患有其他严重疾病者。

1.5 剔除标准

①未按本计划书接受治疗者;②未能按预定方式完成治疗者;③观察项目不全且不能评价试验效果者。

对剔除的病例应说明原因,其病例报告表(CRF)应保留备查。操作中被迫中断治疗、不能作疗效统计分析、易于判定不良反应且有记录者,参加不良反应分析。

1.6 退出(脱落)标准

①对针刺不配合,无法完成者;②研究者令其退出(因其依从性差、出现夹杂症、严重不良事件);③临床试验数据记录不全者。

脱落的病例应详细记录原因,并将其最后一次的主要疗效检测结果转接为最终结果进行统计分析,其CRF表应保留备查。

2 治疗方法

2.1 辨病组

取百会、听宫、听会、率谷、完骨、翳风、中渚、养老穴(依据中华人民共和国国家标准 GB12346-90《经穴部位》取穴),采用0.25 mm×40 mm一次性无菌针灸针针刺,行平补平泻法,留针30 min,每10 min行针1次。每周3次,共治疗4周,并于1个月后随访。

2.2 辨证组

在辨病组基础上,辨证选取太溪、肾俞,行补法,余法同辨病组。

3 治疗效果

3.1 观察指标

两组治疗前后评价失眠严重程度指数量表(ISI)[4]、焦虑量表(SAS)[5]评分,并进行相应分级。

3.2 统计学方法

本试验统计分析使用SPSS18.0统计软件完成。相关数据首次测量的计数值都进行独立样本t检验,确定数据是否同源,同源数据进行进一步统计检验。以方法(辨证组,辨病组)作为组间因素,以时间(治疗前和治疗后)为组内因素,评价耳鸣的指标依次进行,各组数据组间比较采用Independent Sample T Test;对于不服从正态分布的计量资料组间比较采用Wilcoxon Mann-Whitney Test检验。各组组内治疗前后对比正态性资料采用Paired Sample T Test;非正态性资料采用非参数统计方法Wilcoxon符号秩和检验;其他计数资料采用卡方检验。确定检验水准α=0.05。

3.3 治疗结果

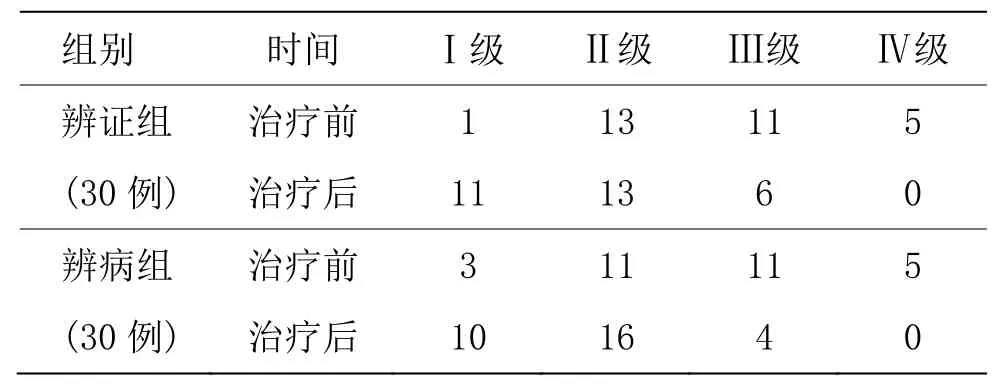

3.3.1 两组治疗前后失眠统计结果

两组治疗前后失眠人数分布比较差异具有统计学意义(P<0.01);两组治疗后失眠人数分布组间比较差异无统计学意义(P>0.05)。详见表2。

表2 两组治疗前后失眠人数分布情况 (例)

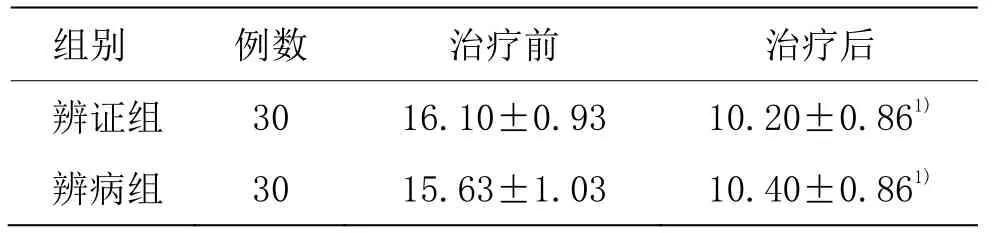

两组治疗前后ISI评分比较差异具有统计学意义(P<0.01);两组治疗后ISI评分比较差异无统计学意义(P>0.05)。详见表3。

表3 两组治疗前后ISI评分比较 (x ±s,分)

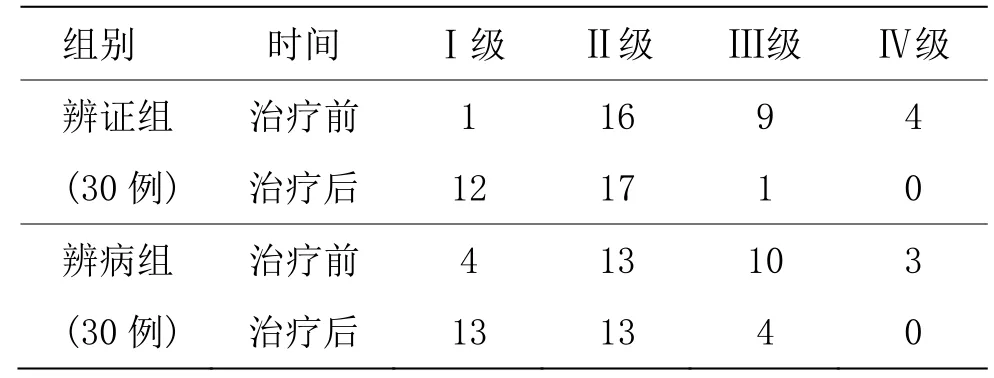

3.3.2 两组治疗前后焦虑统计结果

两组治疗前后焦虑人数分布比较差异具有统计学意义(P<0.01);两组治疗后焦虑人数分布比较差异无统计学意义(P>0.05)。详见表4。

表4 两组治疗前后焦虑人数分布情况 (例)

两组治疗前后SAS评分比较差异具有统计学意义(P<0.01);两组治疗后SAS评分组间比较差异有统计学意义(P<0.05)。详见表5。

表5 两组治疗前后SAS评分比较 (x ±s,分)

3.4 脱落、剔除分析

本研究中两组均无脱落、剔除病例,均完成临床试验。

3.5 安全性分析

临床研究过程中,患者针刺后状态平稳,无晕针等现象出现,未发生不良反应。该临床试验不良反应发生率为0.0%。

4 讨论

耳鸣是患者耳内或颅内似有声音的主观感受,但环境中并无相应的声源[6-8]。临床上所见慢性耳鸣通常伴有焦虑[9-11]、失眠[12-14]、注意力不集中[15-17],严重者可影响工作、生活、学习、娱乐和社交[18-20]。王兵等[21]研究显示,耳鸣患者焦虑抑郁情绪发生率为 68.2%;其中焦虑发生率为 28.0%,抑郁发生率为 22.0%,焦虑抑郁共病发生率18.2%。有关资料显示,正常人群中焦虑发生率约为14.4%,抑郁发生率为6%~17%[22]。

耳鸣虽然是引起不良心理感受的原因,但患者对耳鸣的心理反应又可以反过来影响患者对耳鸣的心理物理感知。越来越多的研究显示耳鸣带给患者的不仅仅是耳内有鸣响,同时也会让患者产生一系列不良的心理反应,二者可以相互影响相互作用[23];所以应该意识到我们不仅要治疗耳鸣本身,也要治疗其伴随的心理反应,形成治疗的良性循环,提高临床疗效。

通过本次临床观察发现,在针刺治疗耳鸣的初期,一般耳鸣响度不会有较大变化,但患者反映睡眠质量改善明显,有些患者仅治疗一次就自诉较以前易于入睡并且睡眠时间延长,这是在众多经历过现代医学治疗手段的耳鸣患者中未曾出现过的类似现象。睡眠改善使得患者较之前得到良好的休息,从而提高了患者治疗耳鸣的信心,减轻了患者的睡眠及焦虑状况,形成良性循环。笔者认为,若在治疗耳鸣的同时,适当选以治疗失眠及焦虑的穴位,也许会起到协同作用,收到更好的效果。

分析患者失眠及焦虑状况得到改善,考虑有以下几点原因,首先,患者接受针刺治疗,耳中鸣响减轻,耳鸣伴随症状得以改善;但当治疗初期,患者听阈尚未提高、耳鸣响度未减轻之前,即出现睡眠好转,还应考虑治疗时头针的作用,并且应考虑针刺给患者带来的心理安慰。只有从多方面分析原因,才能让我们更加客观地审视自己的研究及成果。

[1] 王德鉴,王士贞.中医耳鼻喉科学[M].北京:人民卫生出版社,2008:77.

[2] 刘建平.循证中医药临床研究方法[M].北京:人民卫生出版社,2009:15.

[3] 郑青山,孙瑞元,陈志扬.新药临床试验最低例数规定的安全性分析[J].中国临床药理学与治疗学杂志,2003,8(3):354-355.

[4] 戴晓阳.常用心理评估量表手册[M].北京:人民军医出版社,2011:153-155.

[5] Chung KF, Kan KK, Yeung WF,et al.Assessing insomnia in adolescents: Comparison of insomnia severity index, athens insomnia scale and sleep quality index[J].Sleep Med, 2011,12(5):463-470.

[6] 王洪田.耳鸣诊治新进展[M].北京:人民卫生出版社,2004:2.

[7] 曾丽虾,林淑琴.中医治疗耳鸣近况[J].甘肃中医,2005,18(12):2-4.

[8] 段建雪,杨和艳,于亚婷,等.针灸治疗神经性耳鸣近10年的临床研究进展[J].云南中医中药杂志,2016,37(5):69-71.

[9] 黄丽琴,赵智翔,杨桦,等.耳鸣焦虑心理分析[J].中国耳鼻咽喉头颈外科杂志,2004,11(6):386.

[10] 彭建辉,邓芳丽.100例自觉性耳鸣患者焦虑水平研究[J].中国耳鼻咽喉头颈外科杂志,2006,13(10):706-708.

[11] 梁倩清,莫志芳,李秋红,等.认知护理干预对改善耳鸣患者焦虑、抑郁情绪的效果[J].临床医学工程,2015,22(11):1511-1512.

[12] 姜慧.舒适护理对改善耳鸣患者失眠症状的临床效果[J].国际护理学杂志,2014,(7):1730-1732.

[13] 周亚楠,王彩莹,梁姣,等.针灸治疗耳鸣伴失眠之概述[J].中医眼耳鼻喉杂志,2015,5(3):171-172,175.

[14] 张永芬,白淑珍,高波,等.应用放松疗法改善耳鸣患者睡眠质量的对照性研究[J].中国健康心理学杂志,2012,(7):1026-1028.

[15] Cuny C, Norena A, E Massioui F,et al. Reduced attention shift in response to auditory changes in subjects with tinnitus[J].Audiol Neurootol, 2004,9(5):294-302.

[16] Stevens C, Walker G, Boyer M,et al. Severe tinnitus and its effect on selective and divided attention[J].Int J Audiol, 2007,46(5):208-216.

[17] 李杰祥,王芳瑜,贾德蓉,等.神经性耳鸣中医外治进展[J].实用中医药杂志,2016,32(10):1036-1037.

[18] 李纪辉,磨宾宇,冯海燕,等.耳鸣患病率和危险因素流行病学研究进展综述[J].当代医学,2018,24(2):178-180.

[19] 吴彬.耳鸣的研究现状与治疗进展[J].临床医学研究与实践,2017,(22):197-198.

[20] 王洪鹏,陈鸿雁.耳鸣治疗的研究近况[J].医学教育探索,2009,8(12):1604-1606.

[21] 王兵,刘家瑛.电针治疗神经性耳鸣、耳聋 70例[J].中国中医药信息杂志,2005,12(3):68-69.

[22] 张晓哲.电针针刺治疗耳鸣临床疗效对比研究[J].中国针灸,2002,22(2):91-92.

[23] 黎志成,古若雷,曾祥丽.耳鸣的心理机制[J].心理科学进展,2011,19(8):1179-1185.