北镇庙建置、沿革、布局考*

2018-06-20孙子蛟

孙子蛟

(渤海大学 政治与历史学院,辽宁 锦州 121000)

医巫闾山位于广宁城西十里,高十余里,周围二百四十里。医巫闾山脚下建有北镇庙。北镇庙在“广宁县西,医巫闾山之阳,去山五里余,距城三里余。”[1]17从上述记载可以看出北镇庙位于广宁县(今辽宁北镇市)境内医巫闾山东南麓的山岗上。北镇庙属于依山建庙,庙中供奉医巫闾山之神,是医巫闾山的山神庙,是历代王朝祭祀医巫闾山之神的场所。因广宁县是朝鲜使臣入京朝贡的必经之地,医巫闾山、北镇庙也多被记录在燕行使者的游记、文集中。如朴趾源的《热河日记》中对北镇庙有如下记载:“北镇庙在医巫闾山下,背后千峰,如展屏帐,前临大野,右环沧海。广宁城抚在膝下,万户浮烟,缭青一带,层塔迥白。”[2]62从其对北镇庙的记述中,可以看出北镇庙的地理环境与医巫闾山的地理位置和广宁县的地理形势有着密不可分的联系,三者相互联系,融为一体,处于一个整体的大环境之中。

一、北镇庙始建年代

山岳是物质世界中的客观存在,远古时期的先祖被山岳的高大、巍峨所征服,产生了崇拜心理。随着中央集权的不断加强,大一统的需要,山岳逐渐成为疆域的象征,替帝王镇守一方。镇山祠庙的建立则是国家对镇山神灵认可的一种象征,祠庙是做为固定的祭祀场所而存在,庙中供奉着山神,是山神享受历代帝王的加封与祭祀的地方。隋朝开国之初,顺应历史时势,诏封四大镇山。以表明四大镇山范围内的疆域为隋朝所有,及敬仰祭拜山神,以求庇护之愿。伴随四大镇山祭祀格局的初步确立,镇山祠庙开始逐步建立。隋文帝“开皇十四年(594年)闰十月,诏东镇沂山、南镇会稽山、北镇医巫闾山、冀州霍山就山立祠。十六年(596年)正月,又诏北镇于营州龙山立祠。”[3]140是《隋书·礼仪志》中最早关于医巫闾山建立祠庙的记载。起初称医巫闾山神祠,建庙设主,进行祭祀。但因当时隋朝的统治范围尚未到达医巫闾山地区,医巫闾山地区仍由北方少数民族控制,所以将医巫闾山神祠改立于营州龙山,即今天的辽宁朝阳凤凰山,但是具体的祠址地点有待考证。

唐开元十四年(726年),定岳镇海渎为中祀,“其五岳、四镇岁一祭,各以五郊迎气日祭之……北镇医巫闾山于营州。”[4]380又岳镇海渎祭予其庙,无庙则为之坛。唐代遵循隋朝之制仍祭祀北镇医巫闾山于营州。宋太平兴国八年(984年)定岳镇海渎之祀,秘书监李至言:“按五郊迎气之日,皆祭逐方岳镇、海渎。自兵乱后,有不在封域者,遂阙其祭。国家克復四方,间虽奉诏特祭,未著常祀。望遵旧礼,就迎气日各祭于所隶之州,长吏以次为献官。其后……立冬日祀北岳恒山、北镇医巫闾山并于定州,北镇就北岳庙望祭。”[5]2486宋代与辽朝、金朝呈对立局面,医巫闾山地区由北方少数民族统治,不在中原王朝的管控范围之内,只能采取望祭的方式,与北岳恒山一同在定州的北岳庙祭祀。望祭北镇是祭礼政治化的体现,更是宋代统治者希望通过对镇山的祭祀,来证明其统治的合法性和收复镇山所在地区。

辽朝在医巫闾山地区建立乾州、显州。在《辽史》中记载:“显州,奉先军,上,节度。本渤海显德府地。世宗置,以奉显陵。”[6]525显陵是东丹人皇王耶律倍的陵寝所在,因为耶律倍生前钟爱医巫闾山,故葬在医巫闾山地区。据考证显州城就位于今北镇庙南部,但当时是否在其附近地区修建北镇庙,没有文字记载,尚不能考证。金大定四年(1164年)定祭五岳四渎礼。“礼官言岳镇海渎,当以五郊迎气日祭之。诏依典礼以四立、土王日就本庙致祭,其在他界者遥祀。立冬,祭北镇医巫闾山于广宁府。”[7]810可知当时的祭祀场所在广宁府。金朝王寂《辽东行部志》中记载:“明昌改元(1190年)春二月十有二日丙申,予以使事出。庚子,予昨晚以薄书少隙,携香楮酒茗,致奠于广宁神祠。且讶其栋宇庳漏,旁风上雨,无复有补完者。”[8]2531从这段记载可以推测出,在明昌元年以前北镇庙就已经修建,同时也可以看出此时庙宇已经有一定程度的损坏。“按木结构建筑二十五年左右应做一次大的修缮来推算,从明昌元年(1190年)往上推二十六年为金大定四年(1164年)。”[9]这一年正好是金代制定了岳镇海渎祭礼,祭北镇医巫闾山于广宁府 ,当时广宁府在其统治范围内,很有可能就山立祠庙。如果这一推测成立,那北镇庙约是始建于金大定四年(1164年),或稍晚几年。虽然具体建庙时间无法确定,但北镇庙始建于金代是可以考证的。

二、北镇庙的历代加封与祭祀

古人言:“山无大小,皆有神灵。山大则神大,山小则神小。”[10]415北镇庙从隋朝的就山立祠开始,就供奉医巫闾山神,对其镇山主神的册封也就变得顺理成章。不论朝代如何更迭变换,医巫闾山作为北方的镇山一直享受着历代王朝的加封与祭祀。从北魏文成帝“和平元年(460年)正月帝东巡,歴桥山祀黄帝,幸辽西望医巫闾山”[11]14开始,隋、唐、宋、辽、金、元、明、清等历代王朝,都按时奉典祭告并不断给医巫闾山加封封号。

唐代是第一个给医巫闾山加封爵位的朝代,玄宗“天宝十载(751年)正月二十三日,封医巫闾山为广宁公。”[12]977唐代对镇山的加封为公爵,并开始遣使祭祀。据《册府元龟》记载,“天宝十载正月甲子有事于南郊,大赦天下,其运序式遵,咸秩其五岳四渎及诸镇山,宜令专使分往致祭。其名山大川及诸灵跡,先有庙者各令郡长官逐便致祭。范阳郡司马毕悦祭医巫闾山广宁公。”[13]346-347唐太宗东征高句丽时,途径医巫闾山时曾驻跸在山下,唐玄宗对医巫闾山的加封既是为了感念镇山主神对先祖的庇护,也是为了祈求山神永保北方和平安定。

宋徽宗政和三年(1113年)封医巫闾山为广宁王[5]2488,并于立冬日祀北镇医巫闾山于定州,北镇就北岳庙望祭。在辽代,医巫闾山地区是皇家陵寝所在之地,有乾陵、显陵等。《辽史》中记载:“人皇王性好读书,不喜射猎,购书数万卷,置医巫闾山绝顶,筑堂曰望海。”[6]525医巫闾山顶的望海堂正是耶律倍所建。在辽代史集中并未记载对医巫闾山的加封及祭祀。金朝“明昌间,从沂山道士杨道全请,封医巫闾山为广宁王。”[7]810按五郊迎气之日中的立冬日,于广宁府祭医巫闾山。元成宗大德二年(1298年)颁加封五镇诏:“上元眷命,皇帝圣旨:五代以降,九州皆有镇山,所以阜民生,安地德也。五岳四渎,先朝已尝加封,唯五镇之祀未举,殆非敬恭明神之义。其加东镇沂山为元德东安王……北镇医巫闾山为贞德广宁王。仍敕有司岁时与岳渎同祀,著为定式,故兹诏示,想宜知。”[14]6这道诏书被刻在石碑上,是北镇庙内最早的碑石,现存于北镇庙内御香殿西侧。元代于“十月土王日祀医巫闾山于辽阳广宁路界。”[15]1902唐宋之后,北方少数民族纷纷建立政权,南下入主中原。医巫闾山地区是北方少数民族的发祥地,医巫闾山作为北方镇山,更是起到镇一方安定,保一方水土庇护作用,因此在金代、元代不断得到推崇,封号也从公爵晋升为王爵。

明太祖建立明朝初期,便认识到厘正祀典的重要性,并开始准备相关制度的创建。洪武三年(1370年)颁布正神明号诏。

“自有元失,驭群臣鼎沸,土宇分裂,声教不同,朕奋起布衣以安民为念,训将练兵,平安华夷,大统以正。永惟为治之道,必本于礼考,诸祀典知五岳五镇四海四渎之封起自唐世,崇名美号,历代有加,在朕思之,则有不然,夫岳镇海渎皆高山广水,自天地开辟以至于今英灵之气,萃而为神,必皆受命于上帝,幽徵莫溤,岂国家封号之所可以加黩礼,背经莫此为甚……自今依古定制,凡岳镇海渎并去其前代所封名号,止以山水本名称其神……五镇称东镇沂山之神,南镇会稽山之神,中镇霍山之神,西镇吴山之神,北镇医巫闾山之神……天下神祠无功于民不应祀典者即系淫祀,有司毋得致祭,呜呼明则有礼乐,幽则有鬼神,其理既同,其分当正。故兹诏示,咸使闻知。”[16]535

由此可知从唐代起,历代对岳镇海渎都有不断的加封,但这些封号多是封公爵、王爵,是将岳镇海渎拟人化,当成自己的臣下进行封爵祭祀。五岳五镇、四海四渎皆是高山广水,有英灵之气,受命于天而成为神。不应被国家的封号黩礼,所以去其前代所封名号,以山水本命称其神,称北镇医巫闾山之神。明代祭祀等级分为大祀、中祀、小祀,岳镇海渎祭祀等级仅次于宗庙、社稷,位于中祀地位。洪武二十六年著令“凡五岳五镇、四海四渎及帝王陵庙已有取勘定拟致祭去处,所在官司以春秋仲月上旬择日致祭,近布政司者布阵司官致祭,近府州县者府州县官致祭。”[17]814从明代起,祭祀医巫闾山的时间也从前代的一年一祭的立冬日祭祀改为了一年两祭的春秋仲月上旬祭祀。

清承明制,起初仍称医巫闾山之神,光绪十四年因盛京将军奏报北镇医巫闾山之神潜孚默佑,惠拯百姓于水旱灾害,有功于民,请加封号,故光绪帝“敕封北镇医巫闾山神为灵应北镇医巫闾山神”[18]1032在原封号前加“灵应”二字,以凸显出医巫闾山之神在镇守一方,庇护万民,有求必应的神祗功能。“清顺治初年定岳镇海渎所在地方,有司岁以春秋仲月诹日致祭,北镇医巫闾于辽东广宁卫祭。”[18]1024“康熙三年设广宁府,并设县。四年裁府,以县属锦州。”[19]697此后清代祭祀医巫闾山之神都在广宁县北镇庙内。

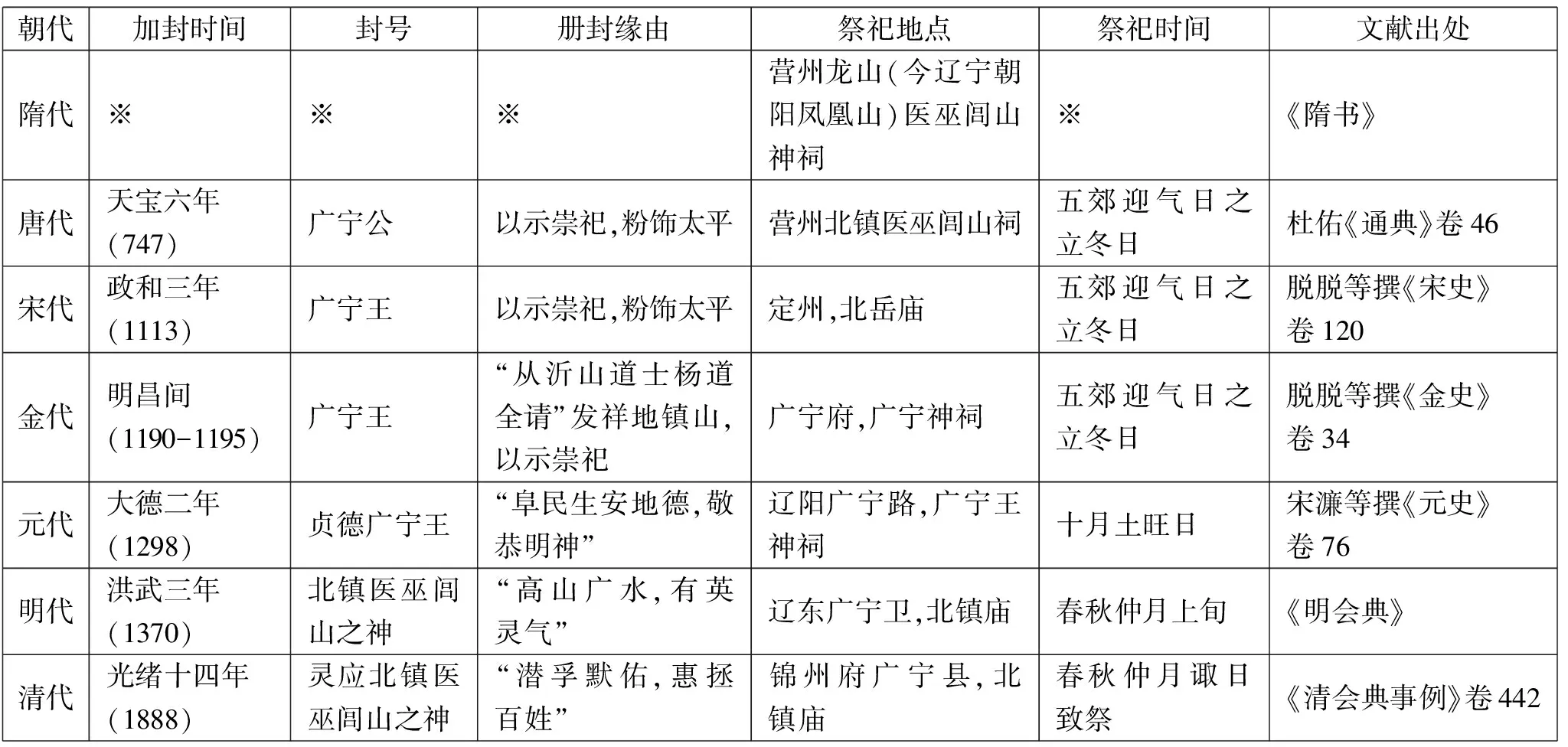

表1 历代医巫闾山加封祭祀表

从上述表格中可以清晰看出,医巫闾山经过唐代封公爵、宋金元时期封王爵、直到明清时期封神号,其祭祀地点在金代时固定在北镇庙祭祀一直延续至清代,祭祀时间从五郊迎气之日的一年一祭到春秋仲月的一年两祭。封号的不断加封、祭祀地点和祭祀时间的固定及祭祀礼仪的逐渐完备,都体现出其地位的不断上升,在清代达到顶峰。

三、明代北镇庙的建筑布局

隋代在营州龙山(今辽宁朝阳凤凰山 )就山立祠,称医巫闾山神祠,祠庙具体的地址尚未考证出来。北镇庙始建于金代,称广宁神祠,元代加封医巫闾山为贞德广宁王,并对祠庙进行扩建,称广宁王神祠,后因战乱被毁。明代在原址上重建,改称北镇庙。金代关于北镇庙的建筑布局及建筑规模因史籍中无记载,并不可知。元代在北镇庙举行了多次祭祀活动,庙内现存关于元代加封、祭祀、御香碑多达11通,但碑文中并未记载北镇庙建筑布局情况。明成化年间都御史王宗彝所写《重修北镇庙记》中提及“元季值兵燹止遗正殿三间。”[20]362可以推测元代的北镇庙的规模并不会很大。

明代对北镇庙进行了多次的扩建与维修。因明太祖改革山川祭礼,以严祀事,祠庙建筑开始不断兴建。“洪武二十三年(1390年)于寝殿之南建瓦屋三楹,左右司各一间,别于庙东建宰牲亭、神库、神厨各三间,缭以垣墙。”[20]362这次修建,不仅维修元代所遗存的三间正殿,还新建了中殿及宰牲亭、神库、神厨等附属建筑。洪武年间的修建属小规模的扩建。

明成祖永乐十九年(1421年)敕辽东都司重修北镇庙。敕文内容如下:“北镇医巫闾山之神,自昔灵应彰显,而卫国祐民,盛绩尤著,独其庙宇颓毁,至今弗克修治,朕心拳切,夙夜弗忘,敕至尔等,即择日兴工,建立祠宇,饬严祀事,以称朕崇仰之意,故敕。”[14]63从敕文中可知,医巫闾山之神彰显神力,护国祐民,盛绩显著,但北镇庙却庙宇颓毁,没有修缮,为了表达明太祖的崇仰祭祀之意,下令对北镇庙进行修缮扩建。关于这次修建情况王宗彝的《北镇庙记》中有记载:“太宗文皇帝永乐十九年,特敕所司撤其旧而创构,前殿五间、中殿三间、后殿七间。殿前又构御香亭五间,以贮朝廷之降香。通为一台高丈余,周凿白石为栏。后殿前左右各建殿五间,前殿前东西各建左右司十一间,又建神马门及外垣砖甃朱门。通二层入门,以渐而高就地势为之也。”[20]362从记载北镇庙各殿宇及配殿的间数可知,这次修建是大规模的扩建,不仅拆除其前代建筑,还重新进行规划创建,修建殿宇时依据医巫闾山东麓的地势起伏,层层而建,并在神马门外建山门,门旁建垣墙,以围合整个庙宇。永乐时期北镇庙的建筑布局基本形成。

成化年间,因北镇庙“历岁滋久,鸳瓦日脱,椽木渐修,檐宇倾垂,梁栋欹斜。”[21]307镇守太监常朗及巡抚陈钺下令兴修,将腐朽的殿宇门墙撤换,倾斜地方的扶正,损坏的地方修补。“成化癸卯,虽己命工葺理,未称心力,”[16]652可知此次修建是有针对性的小规模修缮。

弘治甲寅“三月旱,祷之辄应,公勃然謂余曰:北鎮,朝廷尊嚴,边方仰頼,庙貌傾颓,盍葺理焉。具其事,請命于上,以成夙志。于是协推素有才干,致仕指挥闵质专董其事,剪拂荒芜,去阻剖堮,隳隆就□,自殿亭以下,皆易之以美材,复铸铜像于中,東西创钟皷二楼,悉饬以金碧丹艧,又增左右翼廊二十楹,以便兴献,大门五楹,门之外又加牌扁五架曰:北镇之庙。前展台基,加旧八丈五尺,东西十三丈,高一丈五尺,悉以白石砌之。重门三岀,缭垣千堵,以至斋宿、庖库、簠簋、罍爵无不具备。”[14]76

弘治年间主要修缮了庙宇的前部,在中殿中建造铜像,神马门东西两侧建钟、鼓二楼,山门外加牌匾五架,架上写北镇之庙,山门前扩展台基,用白石堆砌。此次兴修与永乐年间相比,注重了庙宇前部的修建及神马门附属建筑的兴修,使北镇庙的布局形式更加完善。除前面的这几次大规模的修建,明正德、万历年间针对北镇庙内建筑损坏情况也有不同程度的修缮,修庙记被刻在石碑上,矗立在北镇庙内西侧,这些石碑见证了北镇庙的变迁。除上文提到的,明正德、万历年间对北镇庙也有过修缮,有明一代共对北镇庙有过六次修缮,其中有朝廷主导、地方官员主导、也有民间人士的捐修,正是有了这些不断的扩建、维护、修缮才使北镇庙成为一座规模宏大、庄严肃穆的皇家神庙,北镇庙的建筑布局也基本形成。

四、清代北镇庙建筑布局的扩建与修缮

清代悉仍旧制,庙基闳焕,[22]44对北镇庙进行了多次的维修与扩建,都是建立在明代建筑格局的基础上修建,没有改变明代的布局形式。康熙三十四年谕,“凡五岳五镇四海四渎神庙,有倾颓者,该地方官估计价值,具奏修葺。四十二年,钦奉恩诏,饬令修葺岳镇海渎庙宇,四十六年,重修医巫闾山北镇庙,御制碑文勒石。”[18]58现在这通石碑就矗立在北镇庙内御香殿前,碑文中并未记载对北镇庙殿宇修缮的具体情况,但从“规模宏备,轮奂维新,绀宇琳宫,照耀山谷。于时臣民瞻仰,罔不欣悦。”[23]249可知,此次修建使北镇庙庙貌一新,臣民喜悦。

雍正元年(1723年),正是雍正帝继位之初,就下令重修北镇庙。关于雍正帝重修北镇庙的原因在朴趾源的《热河日记》中有如下记载:“雍正皇帝为诸王时奉敕降香,既祭之夕宿斋庐,梦神人予帝一大珠,珠化为日。归登大位,遂大修庙宇,以报神赐。”[2]62这个记载有神话传说性,不可尽信。其真正重修北镇庙的原因是为了感谢山神庇护祖宗发祥之地风调雨顺,民物康阜,并展现雍正帝允惬展敬之念。雍正元年奉旨重修,“御香殿五楹,大殿七楹,更衣厅三楹,内香殿三楹,寝宫五楹,碑亭四座,马神殿五楹,大门五楹。石牌坊一座,左右朝房各五楹,左右钟楼二座,左右配殿各十三楹,神厨三楹,神库三楹。”[22]44这一次是大规模的修建,历时四年之久,修缮费用达两万六千七百两零至,[24]对各个殿宇都进行了不同规模的扩建。

乾隆年间对北镇庙进行了多次的修缮。乾隆十四年盛京将军阿兰泰上奏广宁医巫闾山北镇庙破损请修事折。

臣阿兰泰等谨奏为请修庙宇以崇祀典事,窃查广宁医巫闾山为四镇之一,于山麓建立北镇庙,遇事遣官致祭,典礼甚重。雍正元年,蒙宪皇帝敕交将军臣唐保住督修动用帑银贰万六千七百两零至。乾隆八年,前任将军臣额洛图等又经会题请修声明遇有,应行粘補。即行兴修庶所费无几。仰蒙皇上允准交于盛京工部会估兴修,计工料银四千八百五十两零。工竣报销在案,上年据广宁旗民各员报称于六月二十七日并七月初七等日大雨连绵。寝宫殿亭各处头停椽望渗漏坍压,砖瓦柱檁多有朽损墙垣角路亦多剥落冲坏。奴才等以该地方官呈报之处是否乾隆八年未经修理。抑系八年修理之后,复又损坏,未据声明即遴员前往查勘一面,咨取乾隆八年盛京工部修理原册饬发查对嗣据委员防御吴连成,经历司照尔铭勘报,寝宫大殿亭殿神厨、神库、钟鼓楼、御香殿、更衣殿、东西朝房并万寿寺、观音阁、堂土地等祠,石牌坊等处俱系八年未修,现今渗漏朽损零落、断折。查八年已修之处如殿亭墙垣彩画抹饰,多有爆裂剥落。碑亭、月台、会仙亭、御马圈等处亦有坍损,冲坏装塑神像颜色亦多剥落等语。奴才等查兴修。北镇庙历有年所现今既有朽损之处,亟应及时修理粘補以垂汞,又以光祀典。但事关动帑,奴才等未敢擅便,谨合词具奏伏祈。皇上敕交盛京工部遴委贤员会同该地方旗民官将应修之处逐一估计,照例具题及时兴修,庶不致愈。加坍损多费钱粮矣。为此具奏。请旨。[24]

从上述史料可知,乾隆八年(1743年)进行了小规模的兴修,将殿宇的墙垣彩画等处进行过修补,又经过上年数日的大雨连绵,到乾隆十四年,北镇庙的多处殿宇都发生了损落、折断,亟需兴修。这封奏折上奏之后,乾隆帝又委派地方官亲自前往查验损坏情况及应修之处。最后于乾隆十五年,“奏准广宁医巫闾山之北镇庙正殿、后殿、神库、神厨、钟楼、鼓楼、石牌坊等处,渗漏朽拆,殿宇墙垣采画涂饰,多有剥落,委官確估。动用盛京户部库储备用银,及时兴修。”[18]59

乾隆三十年(1765年)正月初九日,盛京将军社图肯上奏北镇庙寝宫等处俱有渗漏倒坏请照例修理一折中称:“据广宁防守尉全德,广宁县知县噶尔萨呈,称据北镇庙僧人海瀛报称,北镇庙内寝宫五间头停渗漏后,坡垂脊垂兽筒瓦跌落,油色堿爛,殿內普漏,會仙亭歪斜木植糟朽,瓦片脫落。油色堿爛,覽秀亭歪斜,瓦片脫落,木植糟朽,油色堿爛等。”[25]庙内损坏情况经由盛京将军同广宁县地方官员亲自查验,即行详报。皇帝敕交盛京工部查验应修之处,逐一估计,照例具题,及时兴修,照实兴修。所需木料银两照例估计,开单呈递,由盛京户部核准官员领取物料和实际领取银两等数目,具实分晰,造册题销,呈报盛京将军,进而上奏乾隆帝等待批复,敕部议覆施行,由工部派官员查验工程坚固情况及工料银两与估计相符,照例题销。经过盛京各级官员、部门之间的呈级递进,相互合作,才能使修缮工程顺利完成。此次维修主要的北镇庙寝宫、会仙亭、揽秀亭等处。乾隆四十七年(1782年)也对北镇庙多处损坏殿宇进行修缮。嘉庆年间对北镇庙也进行了数次维修,都是根据损坏情况进行针对性的修补。

光绪十四年(1888年),因医巫闾山之神彰显灵应,降雨解旱,拯救百姓,为报答山神应重修北镇庙。光绪十五年“命奉军统领记名提督、高州镇总兵臣左宝贵,副都统衔协领臣程世荣。”[14]153率帐下将士开始修建北镇庙,此次兴修“凡造宫殿、廊庑、门阙、楼亭、寮舍之属一百三十楹,周缭垣三百四十丈。崇丽坚密,远迈畴昔。”[14]153此次修建与雍正年间的重修相比,“规模如旧,焕然一新,惟大殿改为五楹,马神庙暨大门改为三楹而已。”[22]44光绪年间的修缮与康熙、雍正、乾隆年间的不同体现在修缮银两的出处,修缮所需费用皆出自外腐之盈余,没有动用国库的银两,修建工人借力于元戎小队,没有劳民伤财,虽节约费用但工程坚固。光绪年间的重修最终使形成了北镇庙现今的规模和布局。正是因为明清两代数位帝王的多次修缮才使北镇庙的建筑可以保留至今,成为全国五镇中唯一保存完整的大型山神庙。

[参 考 文 献]

[1](清)清仁宗,敕撰.大清一统志[M]//四部丛刊续编.上海:上海书店,1984年.

[2](朝)朴趾源.热河日记[M].上海:上海书店出版社,1997.

[3](唐)魏征,等撰.隋书[M].北京:中华书局,1982.

[4](宋)欧阳修,等撰.新唐书[M].北京:中华书局,1975.

[5](元)脱脱,等撰.宋史[M].北京:华书局,1977.

[6](元)脱脱,等撰.辽史[M].北京:中华书局,2016.

[7](元)脱脱,等撰.金史[M].北京:中华书局,1975.

[8](金)王寂.辽东行部志[M]//辽海丛书[M].沈阳:辽沈书社,1984.

[9] 倪尔华,周洪山.传统祀镇建筑研究下[J].古建园林技术,1993(1).

[10](晋)葛洪.抱朴子·登涉[M].台北:台湾三民书局,1997.

[11](清)秦蕙田,撰.五礼通考[M]//文渊阁四库全书[M].台北:台湾商务印书馆,1986.

[12](宋)王溥,撰.唐会要[M].上海:上海古籍出版社,2006.

[13](宋)王钦若,等撰.册府元龟[M].南京:凤凰出版社,2006.

[14] 于志刚.北镇庙碑文解析[M].沈阳:辽宁大学出版社,2012.

[15](明)宋濂,等撰.元史[M].北京:中华书局,1976.

[16](明)李辅,等修.全辽志[M]//辽海丛书[M].沈阳:辽沈书社,1985.

[17] 明会典[M]//文渊阁四库全书[M].台北:台湾商务印刷馆,1986.

[18] 清会典事例[M].北京:中华书局,1991.

[19](清)阿桂,等修.乾隆盛京通志[M].南京:江苏古籍出版社,1990.

[20](清)刘源溥,孙成修.康熙锦州府志[M]//中国地方志集成·辽宁府县志辑[M].南京:凤凰出版社,2006.

[21](清)萧雨春.光绪广宁县乡土志[M]//中国地方志集成·辽宁府县志辑.南京:凤凰出版社,2006.

[22]王文璞,等修.民国北镇县志[M]//中国地方志集成·辽宁府县志辑.南京:凤凰出版社,2006.

[23] 王晶辰,编.辽宁碑志[M].沈阳:辽宁人民出版社,2002.

[24]奏为广宁医巫闾山北镇庙破损请修事[B].乾隆十四年六月初三日.中国第一历史档案馆藏:《朱批奏折》,档案号:04-01-37-0013-008.

[25]奏为北镇庙寝宫等处俱有渗漏倒坏请照例修理事[B].乾隆三十年正月初九日.中国第一历史档案馆藏:《朱批奏折》,档案号:04-01-01-0261-008.