“三权分置”下的农村土地权利结构研究

2018-06-12肖鹏

肖 鹏

(中国农业大学人文与发展学院,北京 100083)

1 引言

2016年10月,中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于完善农村土地所有权承包权经营权分置办法的意见》(以下简称《分置办法》)指出:农村土地“三权分置”,是将土地承包经营权分为承包权和经营权,实行所有权、承包权、经营权分置并行。由此可见,农村土地权利结构的变革,即从“土地所有权+土地承包经营权”的“两权分置”结构,转变为“土地所有权+土地承包权+土地经营权”的“三权分置”结构,成为中国现阶段农村土地制度改革的核心问题之一。

农村土地权利结构问题一直受到学界的广泛关注。经济学界往往以农村土地产权为术语对该问题展开研究。农村土地产权是由一束权利组成的[1],该权利束包括所有权、使用权、处置权、收益权等[2]。实现农村土地产权结构的有效配置,应当放松产权管制,坚持农户在结构配置上的主体地位[3],优化权利之间的权能配置,完善土地承包经营权权能[4],包括赋予农村土地抵押权、继承权和发展权[5]。正是基于权利束的基本认识,农村土地产权结构无论是“两权分置”还是“三权分置”,均为权利束的分离,在理论和应用上并无实质困难。法学界虽然对于完善土地承包经营权的相关制度也持肯定态度,但是对农村土地权利体系的认识,则认为应当以集体土地所有权为基础,派生出土地承包经营权[6]。农村土地权利结构可以采用“集体所有+承包权债权化”模式,也可以采用“集体所有+承包权物权化”模式[7]。权利分置的前提是分置后的权利先前一定是合并的[8],经济学界提出的以“三权分置”学说为基础构建农村土地产权的观点,不符合他物权设立的基本法理[9]。

目前,学界的研究既缺乏对现有农村土地权利结构的全面描述,也缺少“三权分置”下针对农户和新型农业经营主体的农村土地权利结构的研究。农村土地制度改革应当是在现有农村土地权利结构基础上的变革,本文从现行法下农村土地权利结构的分析入手,并进一步探讨“三权分置”下农户和新型农业经营主体的农村土地权利结构。

2 现行法下的农村土地权利结构

中国农村土地权利结构的构建主要是由《农村土地承包法》和《物权法》完成的。就同一宗土地而言,是否存在土地承包经营权流转的情形,其农村土地权利结构存在显著差异,应当分别予以研究。

2.1 农地未流转时的农村土地权利结构

《农村土地承包法》将土地承包经营权因取得方式不同分为两类,即家庭承包取得的土地承包经营权和其他方式承包取得的土地承包经营权。对家庭承包的土地实行物权保护,对其他形式承包的土地实行债权保护[10]。这说明尽管《农村土地承包法》确立了“土地所有权+土地承包经营权”的“两权分置”结构,但是从权利性质的角度看,当时中国的农村土地权利结构是“所有权+用益物权”和“所有权+债权”共存的局面。直至2007年《物权法》才不分类型地将土地承包经营权明确为用益物权,从而奠定了中国农村土地权利结构是“所有权+用益物权”的基本格局。

现行法下农村土地权利结构的研究,还需要关注农村集体经济组织统一经营农村土地和预留机动地的问题:(1)农村集体经济组织统一经营农村土地。家庭联产承包责任制虽然自1982年起在全国范围内推行,但是少数地区仍然保留了集体耕种[11]。此种情形下,若农村集体经济组织自己从事农业经营,则应当作为农业经营主体来看待[12],是农村集体土地所有权的另一种实现形式,其农村土地权利结构只有所有权;若农村集体经济组织将农地交由其他主体经营,其农村土地权利结构则为“土地所有权+租赁权”,即“所有权+债权”。(2)农村集体经济组织预留机动地。截至2015年底,中国共有机动地约2921万亩,占集体所有耕地面积的2%[13]。机动地可以用于调整土地或承包给新增人口,自然应当通过承包方式,与其他承包经营的农村土地的权利结构并无二致。如果还未用于上述用途,由农村集体经济组织自己耕作的,其农村土地权利结构只有土地所有权;由农村集体经济组织将机动地交由其他主体经营的,其农村土地权利结构则为“土地所有权+租赁权”,即“所有权+债权”。

因此,笼统地讲中国农村土地权利结构是“两权分置”或者“三权分置”并不准确。在农地未发生流转时,中国农村土地权利结构实际上是以“所有权+用益物权”为主流,以所有权和“所有权+债权”为补充的复合型权利结构。

2.2 农地流转时的农村土地权利结构

在现行法中,所谓农地流转,是指土地承包经营权流转。因此,分析农地流转时的农村土地权利结构,应当关注的是“所有权+用益物权”这一基本类型的权利结构变化。土地承包经营权流转主要包括物权性流转和债权性流转两类,这将会导致农村土地权利结构产生不同的变化。

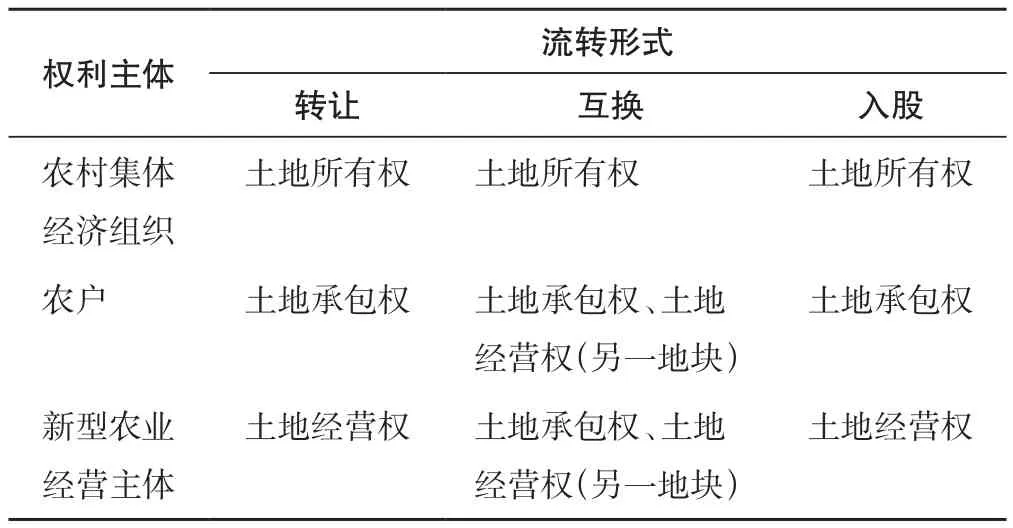

第一,物权性流转主要包括土地承包经营权的转让、互换和入股。转让、互换和入股虽然同属于物权性流转,但是对出让方的影响不同。根据现行法律规定,转让后的受让方取得土地承包经营权,出让方无法保留任何权利。对于互换双方而言,仍享有土地承包经营权,只是互换地块而已。入股后的受让方取得土地承包经营权,出让方则取得股权,出让方取得的股权并非是对农地的权利,而是对受让方的权利。因此,物权性流转时农村土地权利结构虽然是“土地所有权+土地承包经营权”,但是,在转让和入股时,农户的土地权益难以保障(表1)。

表1 物权性流转时的农村土地权利结构Tab.1 Rural land right structure in the real right transfer

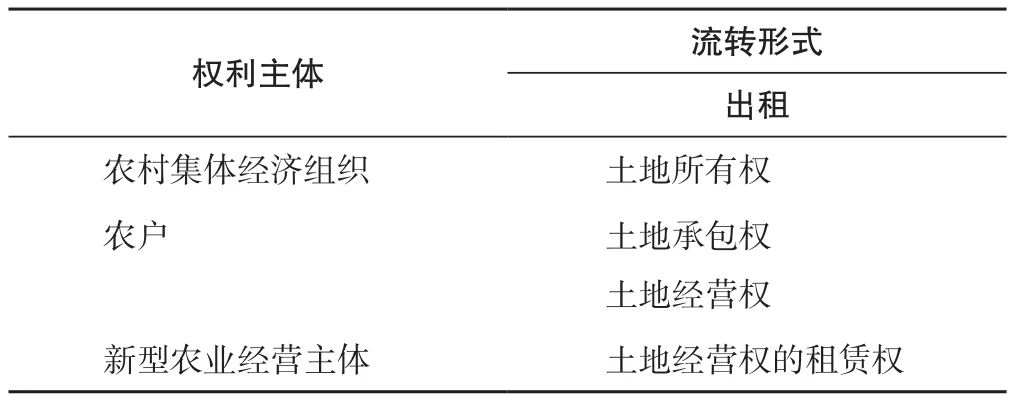

第二,债权性流转主要包括土地承包经营权的转包和出租。债权性流转时,出让方仍然享有土地承包经营权。根据现行法律规定,转包和出租的区别在于是否将受让方局限于本集体经济组织内部,其他方面并无实质差别[14]。受让方取得的都是租赁权,属于债权。此时,农村土地权利结构是“土地所有权+土地承包经营权+租赁权”,即“所有权+用益物权+债权”(表2)。

表2 债权性流转时的农村土地权利结构Tab.2 Rural land right structure in the claim transfer

综上所述,现行法下的中国农村土地权利结构,是一种复合型的权利结构。因农村土地不同的利用方式而呈现出多种形态。根据《分置办法》的规定,“农户享有土地承包权排除了其他方式承包中其他单位或者个人享有土地承包权的可能性”[15]。“三权分置”要解决的是农户通过家庭承包方式取得的土地承包经营权的分置问题。“三权分置”一方面要保护农户合法的土地权益,另一方面又要促进土地经营权有序流转,培育和发展新型农业经营主体。因此,本文将在“三权分置”的背景下,进一步分析农户和新型农业经营主体的农村土地权利结构。

3 “三权分置”下农户的农村土地权利结构

“三权分置”下农户的农村土地权利结构的研究,是构建合理的农村土地权利结构的起点,也是保护农户合法土地权益的前提。

3.1 农地未流转时农户的农村土地权利结构

农地未流转时农户农村土地权利结构的核心问题在于,是否有必要将农户的土地承包经营权分置为土地承包权和土地经营权。有很多学者认为,土地经营权是农地流转情况下才独立于承包权的一项权利[16-17]。本文认为,上述观点值得商榷,主要理由如下:

(1)从土地承包经营权的权利性质看,农户所享有的土地承包经营权并非纯粹意义上的财产权。以家庭承包方式取得土地承包经营权,无论是成立还是流转,都表现出强烈的身份属性,这成为土地承包权和土地经营权分置的理论基础[18],只有将农地未流转时农户的土地承包经营权进行分置,将土地经营权构建为真正意义上的财产权。

(2)从“三权分置”的适用范围看,如果不对农地未流转时农户的农村土地权利进行分置,意味着“三权分置”仅仅适用于已经发生农地流转的农村土地。截至2015年底,未流转的家庭承包耕地的面积仍占66.7%[13]。换言之,此种情形下的“三权分置”仅仅能在中国不足35%的农村土地上发挥作用。这样的适用范围并不足以支撑《分置办法》将“三权分置”作为继家庭联产承包责任制后农村改革又一重大制度创新的制度定位。

(3)从农地流转的实际需要看,如果不对农户的土地承包经营权进行分置,将难以真正实现放活土地经营权。既认为土地经营权派生于土地承包经营权,但又赋予土地经营权以土地承包经营权尚不具有的权能,这本身就是一个悖论[19]。如果不从农户的土地承包经营权入手考虑权利分置问题,无论将新型农业经营主体基于该权利取得的“土地经营权”界定为物权或者债权,在前序权利不能转让、抵押的情况下,该权利都不可能进行转让、抵押。

因此,“三权分置”下农村土地权利结构,首先应当在农地未流转时,将农户的土地承包经营权分置为土地承包权和土地经营权。只有这样,才能实现中国农村土地权利的基本构造从“土地所有权+土地承包经营权”转变为“土地所有权+土地承包权+土地经营权”,即由“所有权+用益物权”转变为“所有权+综合性权利+用益物权”。

3.2 农地流转时农户的农村土地权利结构

在将农户的土地承包经营权分置为土地承包权和土地经营权之后,对两者的定位不尽相同。

对于土地承包权而言,其政策目标是稳定。土地承包权是指农户以集体经济组织成员身份为基础,以承包集体所有土地的同一地块为内容的综合性权利[18]。“三权分置”下的土地承包权,实际上分担了原土地承包经营权中的社会保障功能,从而解除了作为用益物权的土地承包经营权中诸多的不甚合理的限制。作为一种具有身份性质的权利,农户的土地承包权不能流转。

对于土地经营权而言,其政策目标是放活。通过放活土地经营权一方面赋予农民更多财产权利,增加农民的财产性收入;另一方面实现土地的适度规模经营,培育和发展新型农业经营主体。土地经营权将取代土地承包经营权,成为法定的用益物权[20]。“三权分置”下的土地经营权,应当恢复其用益物权作为财产权的本质特征。在符合用途管制的前提下,土地承包经营权流转中的诸多限制条件应当予以修正。土地经营权流转同样可以采用物权性流转和债权性流转,从而导致农户的农村土地权利结构有所不同。

第一,土地经营权的物权性流转包括转让、互换和入股。互换是不同地块土地经营权的变更,互换后农户享有的是另一地块的土地经营权。土地经营权转让或者入股的,农户丧失土地经营权,仍保有土地承包权(表3)。

第二,土地经营权的债权性流转,应当取消原土地承包经营权转包和出租的区别,统一采用出租形式[14]。此时,农户仍享有土地承包权和土地经营权(表4)。

表3 物权性流转时的农村土地权利结构Tab.3 Rural land right structure in the real right transfer

表4 债权性流转时的农村土地权利结构Tab.4 Rural land right structure in the claim transfer

4 “三权分置”下新型农业经营主体的农村土地权利结构

4.1 单一性流转时新型农业经营主体的农村土地权利结构

就物权性流转而言,新型农业经营主体单纯依靠土地经营权转让或者互换,实现适度规模经营的可能性很小。而采用入股的形式,成立农民专业合作社、有限责任公司从事农业经营的可能性则相对较大。就土地经营权入股而言,首先应当明确其法律性质属于物权性流转;其次应当看到除了成立农民专业合作社、有限责任公司之外,农户还可以以土地经营权出资,与其他自然人、法人或者非法人组织达成合伙协议,以合伙模式进行农业经营[21]。此时,新型农业经营主体的农村土地权利结构是单一的土地经营权。

就债权性流转而言,新型农业经营主体通过土地经营权租赁合同,取得租赁权。有的学者主张,如果将新型农业经营主体的农村土地权利界定为债权,不利于实现农地规模化经营,不利于农地权利融资功能的实现[22],应当将其物权化[23]。本文认为,应当通过完善土地经营权租赁合同的相关制度,保障租赁权从事可持续农业经营。

(1)从租赁权的发展来看,许多国家和地区的法律都存在租赁权物权化的规定[24]。在这一大背景下,一味强调作为租赁权不具有对抗第三人的法律效力,是不符合实际的立法情况的。因此,虽然“租赁权为债权,惟为求租赁权之安定性,故法律上特别强化其效力,使之具有物权化之对抗作用”[25]。需要注意的是,租赁合同的终止也存在不同于一般债权的特别规定。如《台湾地区民法典》中的定期租赁合同,“除有法定事由而个别明定当事人一方以终止权外,尚不赋予双方当事人以随时终止权”[26]。

(2)从农地租赁合同的立法例看,各个国家和地区不但在各自民法典中存在农地租赁合同的专门章节,而且就出租人的法定优先权、法定解除权,承租人的减少租金请求权、改善土地或者增设他物的权利、优先续约权等予以特别规范[14]。在租赁期限方面,根据中国《合同法》第214条规定,土地经营权租赁的期限不能超过20年,超过的部分无效。但是,这并不妨碍通过对农地租赁合同的特别规范,给予土地经营权租赁合同更长的租赁期限。如《意大利民法典》虽然规定其租赁合同的期限为30年,但是用于植树造林的土地的租赁期限最长可约定为99年[27]。

(3)从中国农地流转的实际情况来看,81.3%的农地流转是债权性流转[13],新型农业经营主体获得的农村土地权利以租赁权为主,将该权利统一为用益物权的做法不符合中国已有的农地流转实践情况,从而带来极大的制度变迁的成本,而且,这种做法也难以真正做到促进农地流转。应当说中国农地流转以出租形式为主,并根据不同情况决定不同的租期,是农户和新型农业经营主体共同选择的结果。农户通过转让方式一次性流转农地的意愿不高。

4.2 复合性流转时新型农业经营主体的农村土地权利结构

为了实现农地的连片集中,新型农业经营主体可以同时采用物权性流转和债权性流转。在复合性流转时,新型农业经营主体的农村土地权利结构实际上是土地经营权和土地经营权的租赁权的综合体。

需要特别注意的是,从农户发展而来的新型农业经营主体,其本身就享有土地承包权和土地经营权。以家庭农场为例,“家庭农场与农户联系密切,不少家庭农场是由农户发展而来的,这也正是目前政策所鼓励发展的家庭农场。”[12]在中国大多数农户是享有土地承包经营权的,未经营耕地的农户有1656.6万户,只占农户总数的6.2%[13],即如果是由农户发展而来的家庭农场,其经营的农村土地中,既有通过家庭承包方式获得的土地承包权和土地经营权,也有通过流转而得的土地经营权或者土地经营权的租赁权,是综合性权利、用益物权和债权并存的状态。

阐明复合性流转时新型农业经营主体的农村土地权利结构的复杂性,有助于明晰完善农村土地制度的方向。实际上,新型农业经营主体无论采用单一性流转方式,还是采用复合性流转方式,保障其农地经营的连片集中至关重要。一方面,应当确立农地经营的不可分性。俄罗斯《农场法》规定家庭成员退出农场时不得对家庭农场的土地、生产资料进行分割,值得借鉴[29]。另一方面,农地融资方面,应当积极推动制度创新。新型农业经营主体不宜区分不同权利分别设定土地经营权抵押或者租赁权质押,而应当就其经营农地的整体,采用土地经营收益权质押的方式实现农地融资,此种方式在主体范围、设立难度、权利实现和农业经营等方面,远比土地经营权抵押和租赁权质押更具优势[29]。

5 结论

(1)现行法下的中国农村土地权利结构,是一种复合型的权利结构。“土地所有权+土地承包经营权”是中国农村土地权利的基本结构。同时,还应当看到在农村集体经济组织统一经营农地和预留机动地上,还存在土地所有权和“土地所有权+租赁权”两种情形。农地流转的出现,导致农村土地权利的基本构造从“土地所有权+土地承包经营权”向“土地所有权+土地承包经营权”、“土地所有权+土地承包经营权+租赁权”两者并存的结构发展。

(2)“三权分置”下农户的农村土地权利结构,首先应当在农地未流转的情况下,将土地承包经营权分置,这是由土地承包经营权的权利性质、“三权分置”的适用范围以及农地流转的实际需要决定的,从而实现农村土地权利的基本构造从“土地所有权+土地承包经营权”转变为“土地所有权+土地承包权+土地经营权”;在土地经营权物权性流转时,农户的农村土地权利结构为土地承包权,债权性流转时为“土地承包权+土地经营权”。

(3)“三权分置”下新型农业经营主体的农村土地权利结构,取决于土地经营权流转形式。在物权性流转时,新型农业经营主体获得土地经营权,在债权性流转时,获得的是土地经营权的租赁权,无论是从租赁权的发展看、农地租赁合同的立法看,还是从中国农地流转的实际情况看,租赁权均足以支撑新型农业经营主体的培育和发展。在复合性流转时,新型农业经营主体的农村土地权利结构是“土地经营权+土地经营权租赁权”的复合结构。由农户发展而来的新型农业经营主体,还包括土地承包权。如此复杂的农村土地权利结构,决定了难以统一界定其权利。

[1] 黄季焜,郜亮亮,冀县卿,等.中国的农地制度、农地流转和农地投资[M] . 上海:格致出版社,2012:183.

[2] 杨依山,王新军.三个利益主体博弈下的农地产权选择[J] . 东岳论丛,2013(8):140 - 147.

[3] 李宁,张然,仇童伟,等.农地产权变迁中的结构细分与“三权分置”改革[J] . 经济学家,2017(1):62 - 69.

[4] 刘小红,郭忠兴,陈兴雷.农地权利关系辨析——家庭土地承包经营权与集体土地所有权的关系研究[J] . 经济学家,2011(8):51 - 56.

[5] 邹秀清,熊玉梅,尹朝华.财产权利权能理论新拓展理论框架及其对中国当前集体农地权利体系的合理解释[J] .中国土地科学,2011(6):41 - 48.

[6] 陈小君,高飞,耿卓,等.后农业税时代农地权利体系与运行机理研究论纲——以对我国十省农地问题立法调查为基础[J] . 法律科学(西北政法大学学报),2010(1):82 - 97.

[7] 陈柏峰.农地的社会功能及其法律制度选择[J] . 法制与社会发展(双月刊),2010(2):143 - 153.

[8] 吴义龙.“三权分置”论的法律逻辑、政策阐释及制度替代[J] . 法学家,2016(4):28 - 41.

[9] 高圣平.新型农业经营体系下农地产权结构的法律逻辑[J] . 法学研究,2014(4):76 - 91.

[10] 柳随年.关于《中华人民共和国农村土地承包法(草案)》的说明[EB/OL]. http: //www.npc.gov.cn/wxzl/gongbao/2002-10/18/content_5300882.htm.

[11] 罗纳德·哈里·科斯,王宁.变革中国:市场经济的中国之路[M] . 徐尧,李哲民,译.北京:中信出版社,2011:75.

[12] 肖鹏.论农业经营主体制度的构建——以《民法总则》为视角[J] . 首都师范大学学报(社会科学版),2017(5):57 - 65.

[13] 农业部农业经济体制与经营管理司,农业部农业合作经济经营管理总站.中国农村经营管理统计年报(2015年)[M] . 北京:中国农业出版社,2016:4 - 5,50.

[14] 肖鹏,王丹.试论土地经营权租赁合同的完善——基于102个家庭农场的调研[J] . 中国土地科学,2015(10):20 - 27.

[15] 肖鹏.农村土地“三权分置”下的承包合同研究[J] . 西北农林科技大学学报(社会科学版),2017(4):24 - 31.

[16] 王小映.“三权分置”产权结构下的土地登记[J] . 农村经济,2016(6):3 - 7.

[17] 李伟伟.“三权分置”中土地经营权的性质及权能[J].中国党政干部论坛, 2016(5):54 - 57.

[18] 肖鹏.农村土地“三权分置”下的土地承包权初探[J] . 中国农业大学学报(社会科学版),2017(1):118 - 125.

[19] 单平基.“三权分置”理论反思与土地承包经营权困境的解决路径[J] . 法学,2016(9):54 - 66.

[20] 肖鹏.土地经营权的性质研究——基于土地经营权抵押贷款规范性文件的分析[J] . 中国土地科学,2016(9):12 - 18.

[21] 肖鹏.土地经营权入股的合伙模式研究[J] . 中国土地科学,2017,31(5):55 - 61.

[22] 蔡立东,姜楠.农地三权分置的法实现[J] . 中国社会科学,2017(5):102 - 122.

[23] 韩学平.“三权分置”下农村土地经营权有效实现的物权逻辑[J] . 社会科学辑刊,2016(5):58 - 65.

[24] 王利明.合同法分则研究(上卷)[M] . 北京:中国人民大学出版社,2012:260.

[25] 林诚二.民法债编各论(上)[M] . 北京:中国人民大学出版社,2007:246.

[26] 邱聪智.新订债法各论(上)[M] . 北京:中国人民大学出版社,2006:313.

[27] 意大利民法典[M] . 费安玲等,译.北京:中国政法大学出版社,2004:392.

[28] 肖鹏,裘少莹.俄罗斯家庭农场法律制度研究[J] . 世界农业,2016(3):87 - 92.

[29] 肖鹏,吕之望.土地经营权抵押的制约与创新[J] . 西北农林科技大学学报(社会科学版),2016(4):43 - 48.