中国县级“三生用地”分类体系的理论构建与实证分析

2018-06-12邹利林王建英胡学东

邹利林,王建英,胡学东

(1.华侨大学政治与公共管理学院,福建 泉州 362021;2.华侨大学政治发展与公共治理研究中心,福建泉州 362021;3.华侨大学旅游学院,福建 泉州 362021;4.华南理工大学公共管理学院,广东 广州 510641)

1 引言

自党的十八大以来,中央和地方政府反复强调优化“三生用地”空间结构,倡导科学划定“三生用地”开发管制界线,鼓励明确区域“三生用地”功能分区[1-2]。在现实与政策的双重驱动下,学界从土地资源与生态环境的综合承载力、土地利用空间格局的优化与重构、土地利用功能价值的量化与表达、土地利用空间结构的转型关系等角度对“三生”相关议题进行了热烈讨论[3-10]。“三生”是“生产、生活、生态”的简称,“三生用地”分类研究是国土空间规划与管理的基础,而依据土地利用多功能性划分“三生用地”已成为学界的共识[3,5,7,11]。

土地利用多功能性是不同土地利用方式相互联系与相互作用而形成生产、生活与生态功能夹杂在一起的一种属性和状态[12-14]。以此为依据,学界对“三生用地”分类研究主要形成了3种思路:一是基于行为主体的主观用地意图突出土地利用的主导功能,将土地利用类型划分为生产用地、生活用地、生态用地等单一功能类型[9,15-16];二是兼顾土地利用的主导功能与次要功能,将土地利用类型划分为生态用地、生态生产用地、生产生态用地、生活生产用地等复合功能类型[7,17];三是基于土地利用功能的主次强弱差异,将土地利用类型划分为生态/半生态/弱生态/非生态用地、生产/半生产/弱生产/非生产用地、生活/半生活/弱生活/非生活用地共12类[11]。尽管这些分类在一定程度上弥补了土地利用分类对生态功能考虑不足的缺陷,也较好地实现了土地利用功能分类与现状分类的衔接,但这些分类因依赖对土地利用功能主次或强弱的主观判别而在一定程度上降低了其实用价值,并且也尚未准确把握“三生用地”分类研究的理论内涵。

社会经济的发展使得土地的多功能利用趋势逐渐加强,然而并不是每一种土地利用类型的功能都有主次与强弱之分,如果刻意区分可能会造成土地利用规划与管理上的偏差或疏忽,也不利于区域土地的多功能利用[18-19]。“三生用地”分类研究的理论内涵也并非简单地强调对原有土地分类体系进行重新归并,而是重在跳出土地利用总体规划中以土地利用“类型”用途管制为核心的传统思维,建立国土空间规划中以空间功能“分区”治理为核心的全新理念[3,20]。基于此,本文以服务国土空间规划与管理为出发点,在理论上构建县级尺度“三生用地”分类体系及提出“三生用地”分类表达的框架范式,并以福建省南安市丰州镇为例,检验理论建构的实用性和可操作性,以期为当前国土空间规划与管理提供参考。

2 “三生用地”分类研究的理论建构

2.1 “三生用地”分类体系构建的原则

(1)均等性原则。社会经济发展过程中,囿于资源的有限性和竞争性,土地利用的某一些功能可能会得到充分的挖掘与重视,而另一些功能可能会被压缩与忽视,也就是说土地利用的功能因主观认识与客观利用的双重差异而不均等[21-22],如耕地在提供粮食作物生产的同时也发挥着重要的生态功能,并且两种功能实现的机会在理论上应当具有均等性,因此在分类过程中要将其分别划归为生产用地与生态用地,以彰显土地利用功能的均等性。

(2)系统性原则。土地是由自然要素及人类活动构成的“自然—经济—社会”复合系统,该系统中的每一个子系统都可能构成国土空间规划中的一个“分区”,并且子系统内的每一种土地利用类型对系统功能的发挥具有不可或缺的影响,如农田系统中的沟渠、田坎等用地虽然并不具有直接农业生产功能,但却具有农业生产辅助功能,又是维护农田生态系统的重要组分,因此在分类过程中要从系统的角度辨析其功能并将其划归为农业生产用地,这样更加契合“三生用地”分类研究的理论内涵。

(3)继承性原则。“三生用地”分类研究是国土空间规划与管理的基础,国土空间规划与管理必须要落实到具体用地类型上[2],而土地利用现状分类是当前主要的用地分类体系。因此,“三生用地”分类体系的构建必须要与土地利用现状分类体系相衔接,即依据土地利用功能对土地利用现状分类进行适当归并,这样既能实现“三生用地”分类的全覆盖,又能保证国土空间规划与管理的连续性。

(4)实用性原则。“三生用地”是一个孕育于土地利用管理实践的概念,如国土空间规划倡导划定“三生用地”开发管制界线,主体功能区划鼓励明确区域“三生用地”的功能分区,新一轮土地利用总体规划要求划定“三线一界”等,这一系列的社会实践说明“三生用地”分类体系必须具有明确的实用性。因此,“三生用地”分类体系必须通俗易用,层次简明,便于掌握和应用。

除上述原则外,在构建“三生用地”分类体系过程中还须明确三个问题:一是土地利用功能识别的异质性问题,由于土地利用功能是相对需求而言的,随着社会经济发展人们对土地的需求呈现出明显的阶段性和区域性特征[23-24],因此“三生用地”功能识别应基于区域社会经济发展对土地利用的异质需求;二是土地利用功能识别的归并性问题,由于土地利用除了具有生产、生活和生态功能(简称“三生功能”)以外,还具有文化教育、景观鉴赏、地理科普等功能(统称为“其他功能”),在依据土地利用多功能性分类识别“三生用地”时既要充分考虑每一种功能实现的可能,还要顾及分类体系在国土空间功能规划中的实用性,因此在土地利用功能识别过程中还需依据土地利用满足的需求属性将“其他功能”适当归并到“三生功能”;三是土地利用功能识别的尺度性问题,由于在不同尺度单元下地理对象会呈现出不同的空间属性[2],县级作为中国行政管理体系中的完整基层单位,是落实国土空间规划与管理的最佳尺度[25],因此本文所构建的“三生用地”分类体系以县级土地利用现状图斑为最小功能单元。

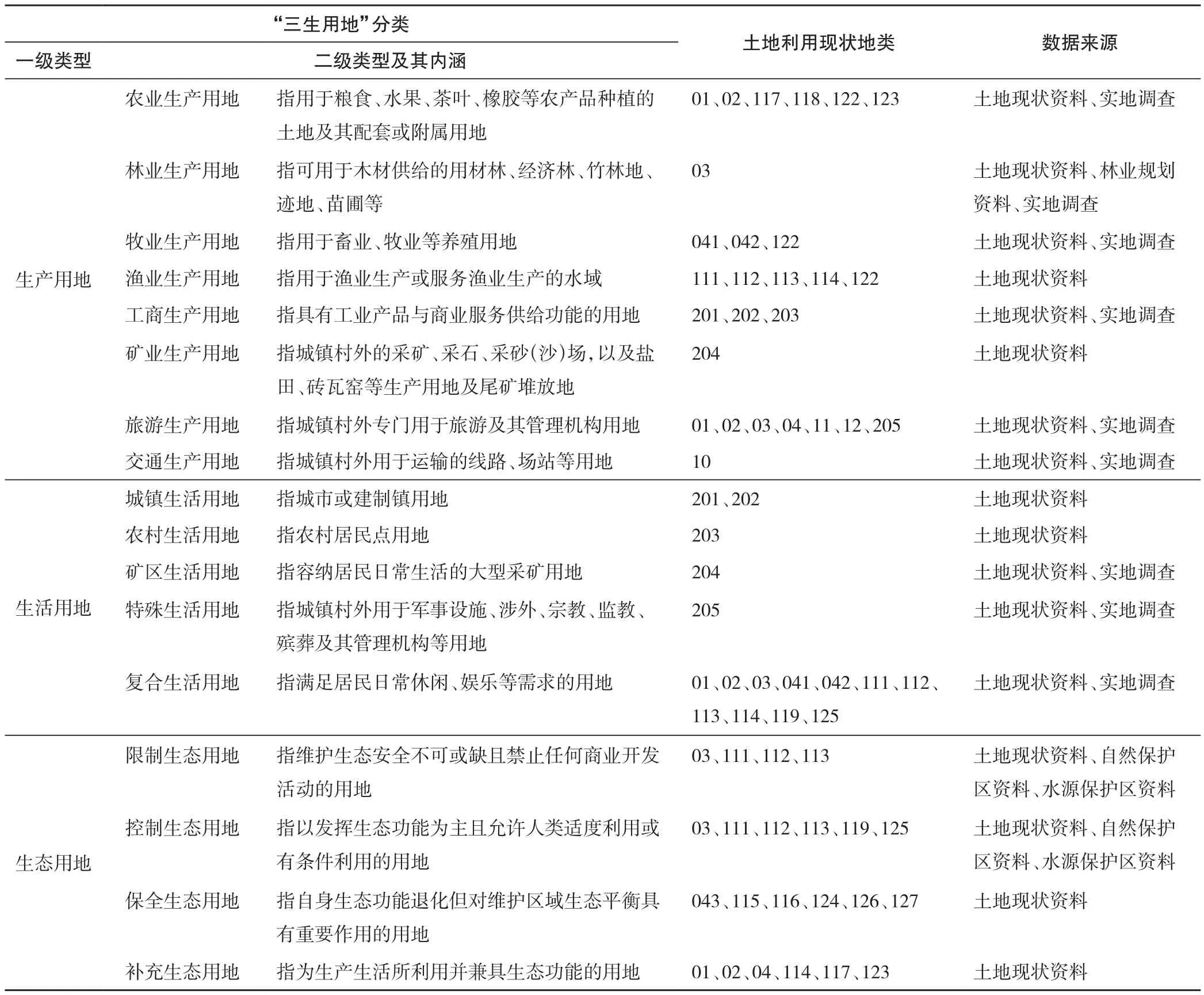

2.2 “三生用地”分类体系的构建

本文以均等性、系统性、继承性和实用性为原则,依据如下步骤构建“三生用地”分类体系。首先,依据经济社会发展过程中土地利用主要存在生产、生活和生态功能,将县域土地划分为生产用地、生活用地和生态用地;其次,依据土地利用的产业属性将生产用地划分为8个二级类型,依据土地利用的社会属性将生活用地划分为5个二级类型,依据土地利用的管理属性将生态用地划分为4个二级类型;再次,依据“三生用地”分类体系构建的原则,识别土地利用类型的各项功能,并将其划归为相应的二级类型,具体将第二次全国农村土地利用现状分类标准中38个二级地类划归为17个“三生用地”二级类型;最后,依据土地利用相关资料及结合实地调查,识别“三生用地”的具体范围(表1)。需要指出的是,在生产用地二级类型划分过程中还须满足效益优先原则,即当同一区域土地具有两种或以上生产功能时应优先将其划归为单位效益较高的用地类型,如旅游景区内用于采摘的园地应将其划归为旅游生产用地而非农业生产用地。

表1 “三生用地”的分类体系Tab.1 Classif i cation system of production-living-ecological land

生产用地指具有产品和服务供给功能或辅助生产功能的用地。人类生产活动通常按产业结构划分并形成不同的用地类型,依此可将生产用地细分为农业生产用地、林业生产用地、牧业生产用地、渔业生产用地、工商生产用地、矿业生产用地、旅游生产用地和交通生产用地,其中林业生产用地主要指可用于木材供给的用材林、经济林、竹林地、迹地、苗圃等,不包括受保护或禁止砍伐的林地,渔业生产用地可以考虑纳入近海养殖水面,工商生产用地指用于指工业生产、储存与商业服务供给等场所用地及其附属设施用地。

生活用地指具有承载人们日常生活、休憩、娱乐及一些特殊目的等功能的用地。“三生用地”的划分主要依据土地利用的直接功能,因此生活用地并不考虑土地利用的社会保障功能。根据不同生活方式承载空间的社会属性可将生活用地细分为城镇生活用地、农村生活用地、矿区生活用地、特殊生活用地和复合生活用地,其中特殊生活用地指城镇村外用于军事设施、涉外、宗教、监教、殡葬及其管理机构等用地,复合生活用地指除城镇、农村、矿区及特殊生活用地以外满足人们日常精神生活需求的用地,其与旅游生产用地的主要区别在于免费为居民提供娱乐、休闲、美学等服务[6]。

生态用地指具有调节生态平衡、维持和保障生态安全功能的用地。现有的“三生用地”分类体系主要依据土地的自然属性或功能属性进行分类[7,9,15,20]。本文依据土地利用的管理属性将生态用地划分为限制生态用地、控制生态用地、保全生态用地和补充生态用地。限制生态用地指维护生态安全不可或缺且禁止任何商业开发活动的用地,如自然保护区、水源保护区等范围内的土地;控制生态用地指以发挥生态功能为主且允许人类适度利用或有条件利用的用地,但对这类土地的利用一般不以改变其现状为目的;保全生态用地指自身生态系统脆弱甚至生态功能退化,但是对维护区域生态平衡发挥着重要作用的土地,包括不宜为人类所直接利用的盐碱地、沙地、裸地等土地;补充生态用地指以生产或生活功能为主,同时具有一定生态功能的土地,如耕地等生产性用地。

2.3 “三生用地”分类表达的范式

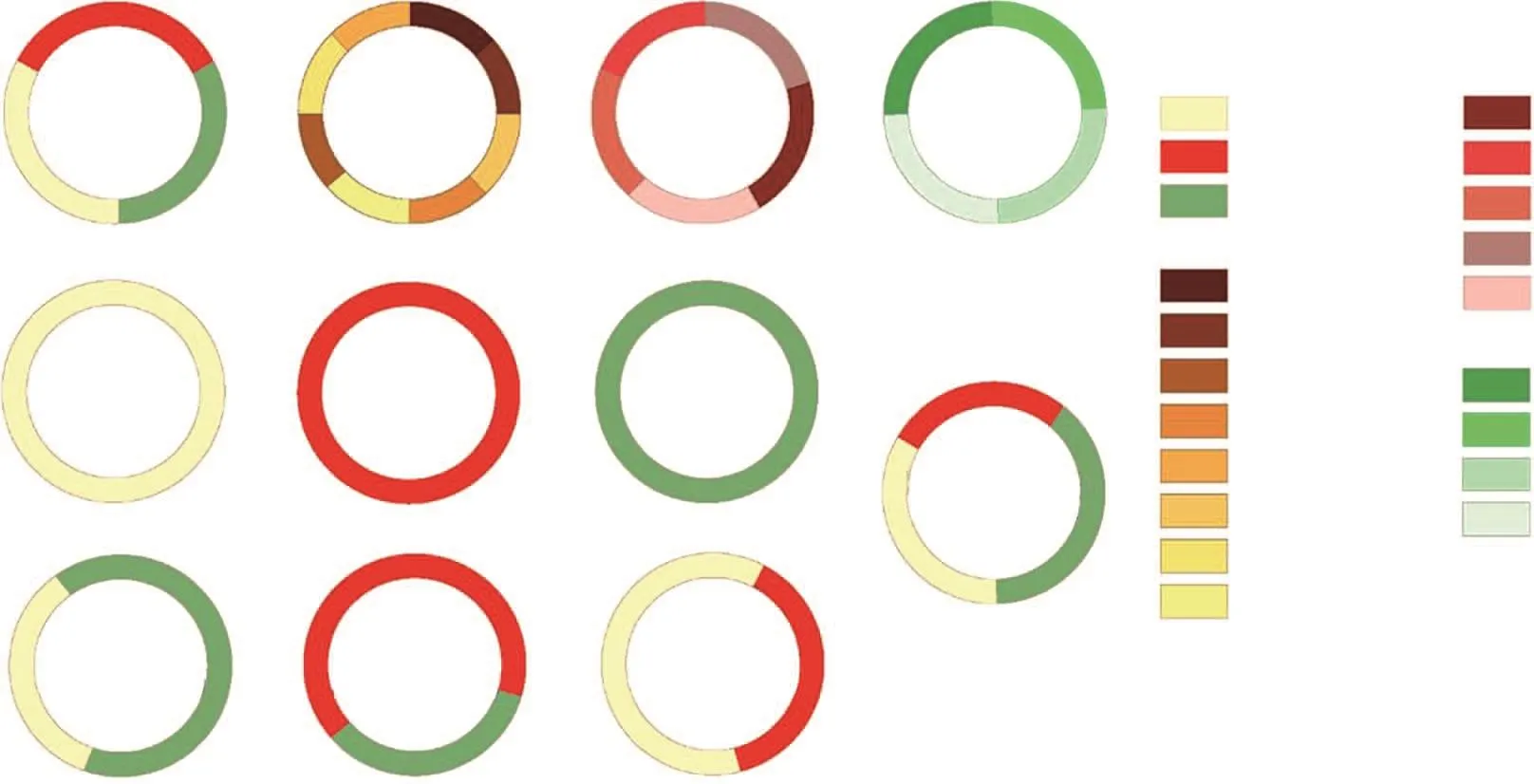

理论上,按照组合规律“三生用地”的组合模式共有7种,其中单一功能模式有3种,双重功能模式有3种,三重功能模式有1种(图1)。

3 研究区概况与数据来源

南安市丰州镇位于闽南“金三角”核心地带,地处北纬24°56′38″—25°01′09″、东经118°26′54″—118°35′09″,辖区面积56 km2,地势南低北高,属南亚热带季风气候。土壤类型主要包括红壤、赤红壤、潮土和水稻土,森林覆盖率达53.2%。水资源十分丰富,泉州“母亲河”晋江的两大支流东溪和西溪在此交汇并流经全境。交通便捷,社会经济发展迅速,其引导区域土地利用的多功能性日渐显现。

研究区土地利用现状数据主要从南安市2015年度土地变更调查数据库提取,并以此作为识别与划分“三生用地”的基础,在此过程中林业生产用地的划定依据为《南安市土地利用总体规划(2006—2020年)》,旅游生产用地的划定依据为《南安市“十三五”旅游业发展专项规划》,工商生产用地主要依据丰州镇统计台账中第二、三产值来源单位所在地初步划定并进行实地核查,复合生活用地主要通过访谈和实地观察确定,水源保护区的划定依据为《南安市集中式饮用水源地水源保护区规划》。数据处理主要借助ArcGIS 10.2软件对饮用水源保护区划、旅游规划等文本资料与纸质图件进行矢量化和空间配准。

图1 “三生用地”分类表达的范式Fig.1 Classif i cation expression paradigm of production-living-ecological land

4 结果分析

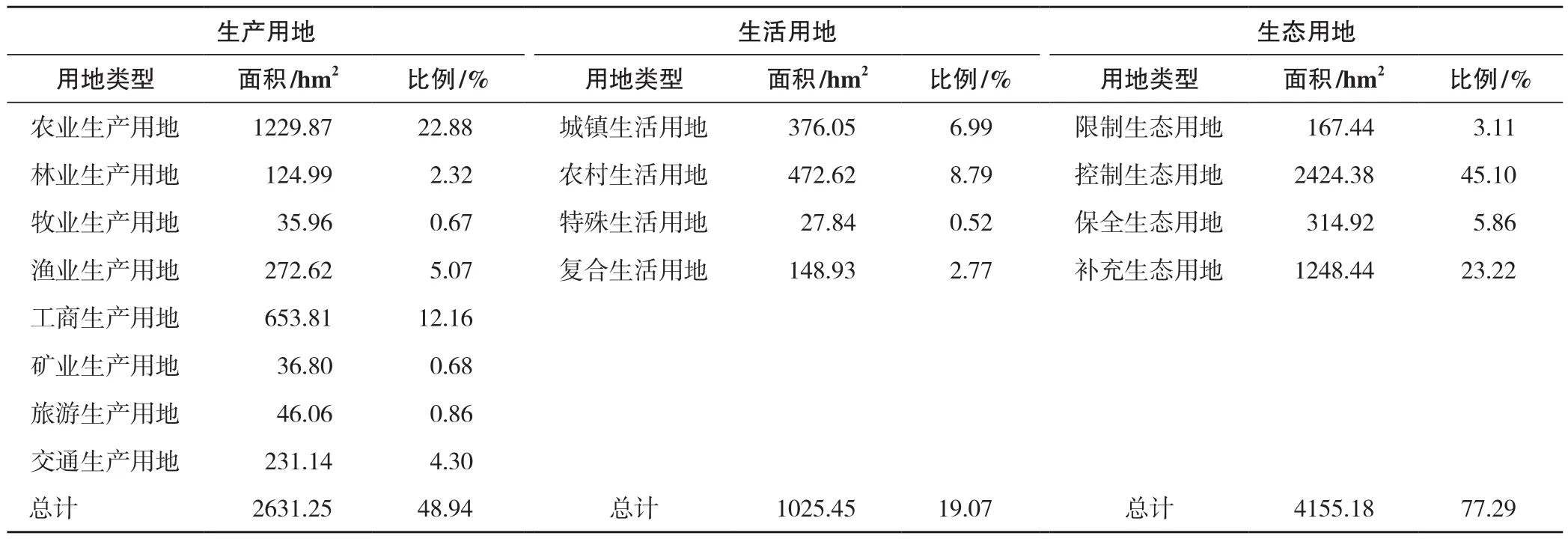

4.1 “三生用地”的数量结构

从“三生用地”的数量结构来看(表2),南安市丰州镇生产、生活与生态用地面积分别为2631.25 hm2、1025.45 hm2、4155.18 hm2,分别占土地总面积的48.94%、19.07%、77.29%,“三生用地”的面积比例差异较大,其中生态用地面积比例最大,生产用地次之,生活用地最小,表明在维持生态稳定的情况下追求生产功能是研究区当前社会经济发展过程中土地利用的重要方向。进一步分析发现,生产用地中农业生产用地的面积比例最大为22.88%,工商生产用地次之为12.16%,表明除发展农业以外研究区工业化程度较高,特别是乡村工业化水平较为突出,这一点可以从表3村庄用地中兼具生产与生活功能的用地面积占该地类总面积的56.58%得到验证。生活用地中城镇生活用地与农村生活用地的面积比例为15.78%,复合生活用地的面积比例为2.77%,特殊生活用地的面积最少,说明城镇与农村仍然是主要的生活场所,也表明研究区土地多功能利用还处于探索阶段。生态用地中限制生态用地的面积比例仅为3.11%,而控制生态用地和补充生态用地分别为45.10%和23.22%,说明研究区生态用地尽管面积较大,但保护力度较弱(表2)。

表2 “三生用地”的数量结构Tab.2 The quantitative structures of production-living-ecological land

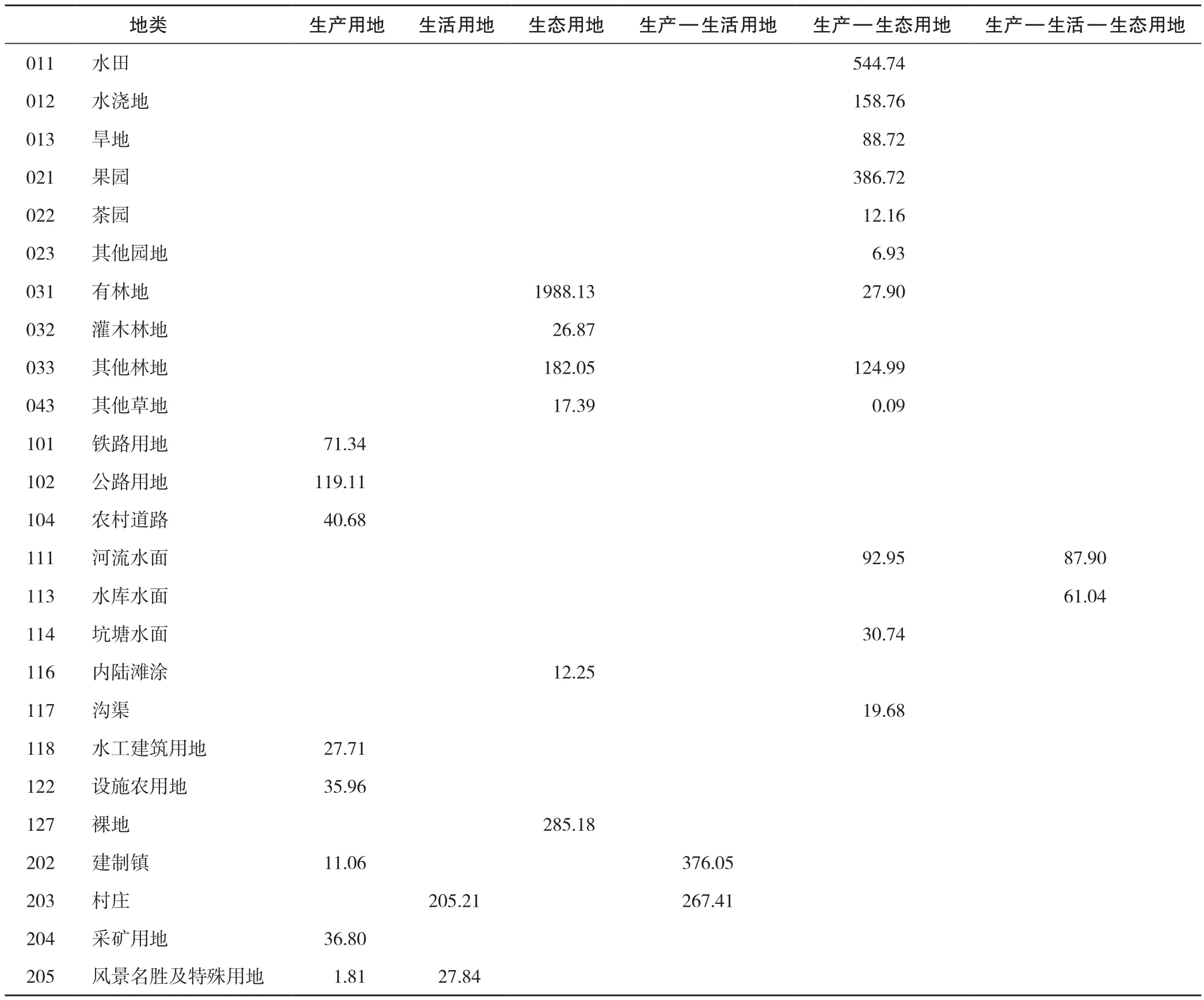

表3 “三生用地”的组合结构 单位:公顷Tab.3 The combination structures of production-living-ecological land unit: hm2

4.2 “三生用地”的组合结构

从“三生用地”的组合结构来看,丰州镇涵盖了生产用地、生活用地、生态用地、生产—生活用地、生产—生态用地、生产—生活—生态用地6种组合模式,其面积比例分别为6.41%、4.33%、46.72%、11.97%、27.80%、2.77%。其中,具有单一生态功能的用地面积比例最大且以有林地、其他林地和裸地为主,具有单一生产功能的用地包括交通运输用地、水工建筑用地、设施农用地、建制镇、采矿用地及风景名胜用地,具有单一生活功能的用地主要为不具有工业生产能力的村庄用地及特殊用地,具有生产与生活双重功能的用地主要为建制镇用地及部分具有规模以上工业生产能力的村庄用地,具有生产与生态双重功能的用地以耕地、园地、水域水面及部分林地为主,具有生产、生活与生态三重功能的用地面积比例最小且主要为河流水面和水库水面。从上述分析可以看出,土地利用现状一级地类的组合模式存在较强的一致性,表明土地利用现状分类体系与本文所构建的“三生用地”分类体系衔接性较好(表3)。

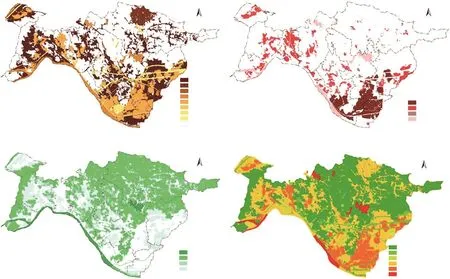

图2 “三生用地”的空间分布Fig.2 The spatial distribution of production-living-ecological land

4.3 “三生用地”的空间结构

借助GIS空间分析可以得到生产、生活与生态用地的空间分布特征。总体上,生产用地与生活用地具有较明显的空间一致性,而与生态用地具有较明显的空间互补性,前两者主要分布在南部地势平坦的沿江地带,并且生产用地较生活用地向外呈一定范围的扩张,后者则主要分布在北部低山丘陵地区。具体来看,农业生产用地与交通生产用地分布较为均衡,林业生产用地主要为北部的环山果林场,牧业生产用地主要为零星分布的设施农用地,渔业生产用地主要分布在晋江流域及各水库,矿业生产用地主要为零星分布在研究区中部的采石场,工商生产用地主要分布在中心镇区、307省道沿线及西北部的玉湖村等区域,旅游生产用地主要分布在国家5A级景区九日山及清境桃源度假区(图2(a))。城镇生活用地集中分布在镇区,农村生活用地主要分布在城镇外围、307省道沿线与东溪河谷地带,特殊生活用地主要为殡葬用地并在研究区内零星分布,复合生活用地主要分布城镇用地附近的晋江河段、东溪与西溪的交汇口以及4个水库周边,此处为居民日常休闲的主要场所(图2(b))。限制生态用地主要为作为泉州备用水源保护区的桃源水库及晋江干流金鸡拦河闸保护区的水域水面,控制生态用地与补充生态用地主要为林地与耕地,数量较多且分布相对分散,保全生态用地以裸地为主且主要集中分布在研究区中部及零星分布在研究区北部(图2(c))。从“三生用地”组合模式的空间分布特征来看,不同用地组合模式在空间分布上呈现“局部集聚、全局分散”的特征,即同一用地组合模式的空间集聚性较高,而不同用地组合模式的空间集聚性较低,表明不同用地组合模式的空间融合性较差,也预示着区域土地利用可能存在激烈的竞争与冲突(图2(d))。

5 结论与讨论

“三生用地”分类研究是国土空间规划与管理的基础,而分类的关键在于科学识别及归并土地利用的各项功能。本文探索性地依据土地利用的产业属性、社会属性和管理属性将县域土地从生产、生活与生态的角度划分为17个类型,特别是依据国家生态分区管制策略将生态用地划分为限制生态用地、控制生态用地、保全生态用地和补充生态用地,提出了“三生用地”的数量结构与组合结构两种分类表达范式。

本文在理论建构的基础上以南安市丰州镇为例进行了实证检验,从“三生用地”的数量结构来看,丰州镇生产、生活与生态用地面积占土地总面积的比例分别为48.94%、19.07%、77.29%,不同用地面积比例的差异说明研究区土地利用方向存在一定的偏向性。从“三生用地”的组合结构来看,丰州镇涵盖了生产用地、生活用地、生态用地、生产—生活用地、生产—生态用地、生产—生活—生态用地6种组合模式,并且土地利用现状一级地类的组合模式存在较强的一致性,表明所构建的“三生用地”分类体系与现状分类体系衔接性较好。从“三生用地”的空间分布特征来看,生产用地与生活用地具有较明显的空间一致性且主要分布在南部地势平坦的沿江地带,生态用地与前两者具有较明显的空间互补性且主要分布在北部低山丘陵地区,并且不同用地组合模式在空间分布上呈现“局部集聚、全局分散”的特征。总体上,实证检验结果与理论分析框架的吻合度较高,说明所建构的分类体系与表达范式具有较强的实用性和可操作性,可以较精准地反映当前区域土地利用的实际状况。

但本文在理论建构与实证分析过程中发现仍然存在一些问题有待完善,如“三生用地”分类检索的标准问题、“三生用地”功能组合的地域问题、“三生用地”功能价值的量化问题等,仍有待进一步的理论分析与实证检验。

[1] 王向东,刘卫东. 中国空间规划体系:现状、问题与重构[J] . 经济地理,2012,32(5):7 - 15,29.

[2] 扈万泰,王力国,舒沐晖. 城乡规划编制中的“三生空间”划定思考[J] . 城市规划,2016,40(5):21 - 26,53.

[3] 金贵,邓祥征,张倩,等. 武汉城市圈国土空间综合功能分区[J] . 地理研究,2017,36(3):541 - 552.

[4] 杨清可,段学军,王磊,等. 基于“三生空间”的土地利用转型与生态环境效应——以长江三角洲核心区为例[J] .地理科学,2017,37(1):1 - 9.

[5] 李广东,方创琳. 城市生态—生产—生活空间功能定量识别与分析[J] . 地理学报,2016,71(1):49 - 65.

[6] 席建超,王首琨,张瑞英. 旅游乡村聚落“生产—生活—生态”空间重构与优化——河北野三坡旅游区苟各庄村的案例实证[J] . 自然资源学报,2016,31(3):425 - 435.

[7] 张红旗,许尔琪,朱会义. 中国“三生用地”分类及其空间格局[J] . 资源科学,2015,37(7):1332 - 1338.

[8] 龙花楼. 论土地整治与乡村空间重构[J] . 地理学报,2013,68(8):1019 - 1028.

[9] 吕立刚,周生路,周兵兵,等. 区域发展过程中土地利用转型及其生态环境响应研究——以江苏省为例[J] . 地理科学,2013,33(12):1442 - 1449.

[10] 方创琳,贾克敬,李广东,等. 市县土地生态—生产—生活承载力测度指标体系及核算模型解析[J] . 生态学报,2017,37(15):1 - 12.

[11] 刘继来,刘彦随,李裕瑞. 中国“三生空间”分类评价与时空格局分析[J] . 地理学报,2017,72(7):1290 - 1304.

[12] 刘超,许月卿,孙丕苓,等. 土地利用多功能性研究进展与展望[J] . 地理科学进展,2016,35(9):1087 - 1099.

[13] Aubry C, Ramamonjisoa J, Dabat M H, et al. Urban agriculture and land use in cities: An approach with the multi-functionality and sustainability concepts in the case of Antananarivo (Madagascar)[J] . Land Use Policy,2012,29(2):429 - 439.

[14] 甄霖,曹淑艳,魏云洁,等. 土地空间多功能利用:理论框架及实证研究[J] . 资源科学,2009,31(4):544 - 551.

[15] 陈龙,周生路,周兵兵,等. 基于主导功能的江苏省土地利用转型特征与驱动力[J] . 经济地理,2015,35(2):155 -162.

[16] de Groot R. Function-analysis and valuation as a tool to assess land use conflicts in planning for sustainable, multifunctional landscapes[J] . Landscape and Urban Planning,2006,75(3/4):175 - 186.

[17] 于莉,宋安安,郑宇,等. “三生用地”分类及其空间格局分析——以昌黎县为例[J] . 中国农业资源与区划,2017,38(2):89 - 96.

[18] 谢高地,甄霖,张彩霞,等. 中国土地利用多功能性度量(英文)[J] . Journal of Resources and Ecology,2010,1(4):311 - 318.

[19] 孙新章. 新中国60年来农业多功能性演变的研究[J] . 中国人口·资源与环境,2010,20(1):71 - 75.

[20] 黄金川,林浩曦,漆潇潇. 面向国土空间优化的三生空间研究进展[J] . 地理科学进展,2017,36(3):378 - 391.

[21] 易秋圆,段建南. 土地利用功能分类与评价研究进展[J] .贵州农业科学,2013,41(2):188 - 191.

[22] 黄安,许月卿,郝晋珉,等. 土地利用多功能性评价研究进展与展望[J] . 中国土地科学,2017,31(4):88 - 97.

[23] 罗成,蔡银莺. 湖北省农产品主产区耕地资源功能的时空演变[J] . 经济地理,2016,36(3):153 - 161.

[24] 陈美球,王光远. 农民对耕地非生产性功能的认识及其量化实证研究——基于1065份问卷调查[J] . 中国土地科学,2013,37(3):10 - 16.

[25] 谭永忠,吴次芳,牟永铭,等. 经济快速发展地区县级尺度土地利用空间格局变化模拟[J]. 农业工程学报,2006,22(12):72 - 77.

[26] 吴艳娟,杨艳昭,杨玲,等. 基于“三生空间”的城市国土空间开发建设适宜性评价——以宁波市为例[J] . 资源科学,2016,38(11):2072 - 2081.