海南东寨港红树林湿地柱状沉积物稀土元素纵向分异特征

2018-06-07王鸿平赵志忠伏箫诺

王鸿平, 赵志忠, 伏箫诺, 李 燕

(1.海南师范大学生命科学学院,海南海口 571158; 2.海南师范大学地理与环境科学学院,海南海口 571185)

稀土元素因具有在表生环境中非常稳定,受自然环境物理化学作用影响较小的特点,在风化、搬运迁移以及沉积等过程中依然保持着物源区的组成特征,因此被广泛用于沉积物物源示踪研究[1-6]。而作为化学元素,稀土元素具有生理活性,其地球化学行为影响植物的生长发育及外部形态等,同时又有利于提高植物的生物量和抗压能力[7]。但也有研究表明,当稀土元素含量过高,浓度超过临界含量时,会不利于植物的生长,甚至产生毒害作用,造成生物多样性下降,并通过食物链危害动物健康[8-9]。Wahid等研究发现,低浓度的稀土元素对椰子树(Cocosnucifera)的根系生长起促进作用,而高浓度则抑制根的生长及对营养元素P和Zn的吸收[10];张述义等认为,稀土元素的吸收可以提高小麦(Triticumaestivum)对盐渍的抵抗能力[11]。此外,相关研究也表明,植物可以吸收和迁移部分被解吸的稀土元素,但大多数的稀土元素都保留在土壤表层[12]。从相关研究可以发现稀土元素除了常用于沉积物示踪剂外,其组成特征还会影响植物、动物的生长发育,进而影响生态系统的功能。

海南岛东寨港红树林湿地作为国家级自然保护区以及世界红树林系统的重要组成部分,有着重要的生态价值、经济价值和研究价值,因此该区域已经成为国内外研究的热门,受到众多学者的关注,但极少涉及到沉积物稀土元素垂直变化相关方面的研究。而稀土元素作为影响动植物生长发育的化学元素之一,其含量及分布规律同样可以影响东寨港红树林湿地动植物的生长发育,甚至是生态系统的正常运行。鉴于此,本研究拟通过分析东寨港红树林湿地柱状沉积物REE的地球化学特征,在此基础上探讨不同剖面稀土元素的含量及垂向变化特点和富集规律,为东寨港红树林湿地生态系统的恢复和管理提供科学依据

1 研究区域

海南东寨港红树林湿地自然保护区位于海口市东北部美兰区境内(110°30′ ~110°37′ E,19°51′ ~20°01′ N),南依三江镇,北与铺前镇隔海相望,东连三江农场,西靠演丰镇。珠溪河、桥头河、长宁河等主要小溪流在每年暴雨季节为港内带来大量的陆源物质而形成深厚的沉积物;同时,因东寨港形状呈漏斗形,港内水动力比较弱,造成了水体交换能力差,有利于港内沉积物的保留。保护区属热带海洋性气候,年平均气温为23.3~23.8 ℃,全年极端高温达38.9 ℃,极端低温低至2.6 ℃,年均降水量为1 676.4 mm,年平均空气相对湿度为85%[13-16]。

2 样品采集及研究方法

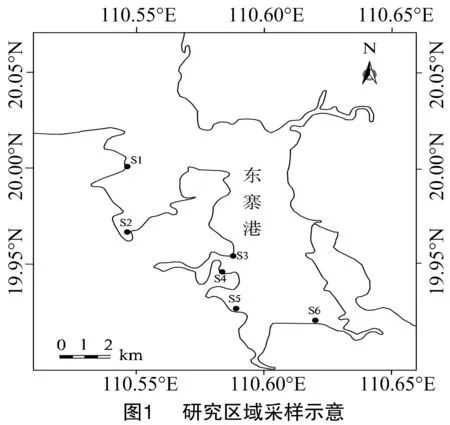

2014年8月在海南东寨港红树林湿地进行沉积物取样。选取6个样点并利用GPS定位(图1),每个样点分别取林内、林缘和光滩人为污染较小的区域。利用PVC管(直径 75 mm,长50 cm,使用前以14% NHO3溶液浸泡)采集柱状沉积物,分别将柱状沉积物分割为距离地表0~10、10~20、20~30、30~40 cm 4种处理,每个柱状沉积物取3个重复进行混合。沉积物在实验室中摊开自然风干,并剔除各种杂物,然后把风干后的沉积物研磨至200目以上,再利用混合酸HNO3-HF-HClO4完全消解,淋洗、定容后采用型号为Agilent 7700x的电感耦合等离子质谱仪(ICP-MS)测定稀土元素的含量。

粒度分析则采用Malvern Mastersizer 2000型激光粒度仪测定,其测量范围为0.02~2 000 μm。在上机测试前先用六偏磷酸钠去除有机质及生物体等杂质,最后通过超声波振荡使样品充分分散。沉积物总有机碳(TOC)由中国科学院植物研究所采用重铬酸钾氧化-外加热法测定。

3 结果与分析

3.1 稀土元素含量的垂向变化特征

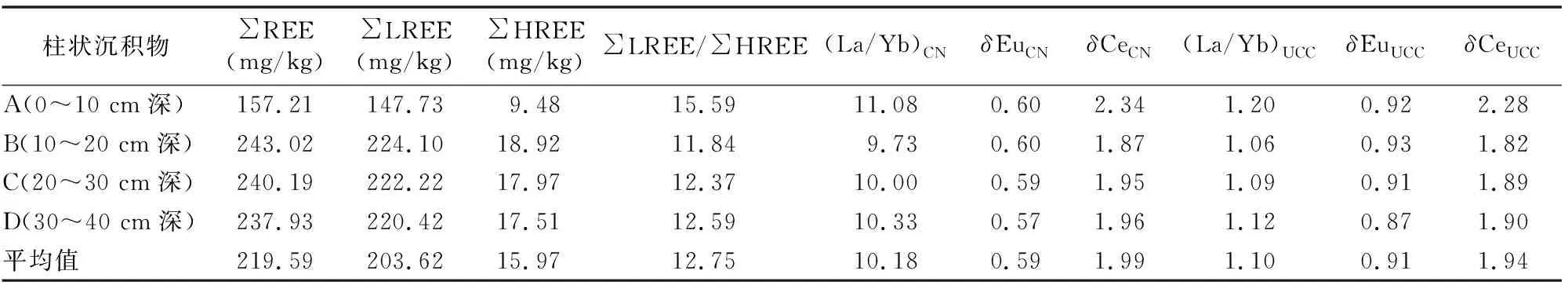

海南东寨港红树林湿地柱状沉积物稀土元素组成参数详见表1。研究区柱状沉积物总稀土(∑REE)含量波动变化较大,变化值介于157.21~243.02 mg/kg之间,平均值为 219.59 mg/kg,远高于中国浅海沉积物∑REE平均值(144.73 mg/kg)和南渡江近岸河口沉积物∑REE平均值(124.94 mg/kg)[17-18]。其中,轻稀土元素(LREE)丰度较高,介于147.73~224.10 mg/kg之间,平均值为 203.62 mg/kg;重稀土元素(HREE)丰度相对低,变化范围在9.48~18.92 mg/kg之间,平均值为15.97 mg/kg,且仅占∑REE的7.27%左右。从∑REE垂向变化特征来看(图2),可将柱状沉积物分为2段,第一段由A层至B层随深度增加稀土元素含量“跳跃式”升高,第二段为B层至D层,∑REE含量变化较为稳定,没有太大的差异,总的变化有从小到大又变小的趋势。沉积物LREE和HREE的变化规律与∑REE几乎完全一致,呈正相关,表明了控制∑LREE、∑HREE和∑REE变化的因素相同。柱状沉积物∑REE总体分异规律表现为B层>C层>D层>A层,REE最大值出现在B层(10~20 cm 深)。

表1 东寨港红树林湿地柱状沉积物稀土元素组成及相关参数

注:CN为球粒陨石标准值;UCC为上地壳标准值;δEu、δCe分别为标准化后Eu和Ce的异常值。

3.2 稀土元素的配分模式

3.2.1 球粒陨石标准分布模式 采用球粒陨石标准值[19]对研究区柱状沉积物稀土元素进行标准化(图3)。从标准配分曲线的分布形态来看,研究区各层沉积物稀土元素具有相同的分布模式,4层均呈现轻稀土富集、重稀土相对亏损、Eu负异常、曲线呈右倾斜的负斜率分布模式。其(La/Yb)CN值介于9.73~11.08之间,均值为10.18,说明研究区轻重稀土发生了明显的分异,其中(La/Yb)CN最大值出现在A层(11.08),最小值则在B层(9.73),分异规律表现为A层>D层>C层>B层,与∑REE分布规律呈负相关(图2)。通过对比发现,研究区标准配分曲线与海南土壤[20]、中国土壤[21]、中国浅海沉积物[17]、黄河沉积物和长江沉积物[22]以及南渡江近岸河口沉积物[18]的球粒陨石标准分布模式基本一致,表现了研究区典型的陆源属性。此外,还有研究表明,以陆源物质输入为主的沉积物相对富集轻稀土,有较高的轻重稀土比(∑LREE/∑HREE)值,而当沉积物轻重稀土元素分馏程度不明显,∑LREE/∑HREE比值低,则为深海沉积物、大洋玄武岩[23]。经过研究分析得到东寨港柱状沉积物各层稀土元素∑LREE/∑HREE的变化范围介于11.84~15.59之间,均值为12.75,同时Eu出现明显的负异常,变化值在 0.57~0.60之间,均值为0.59,说明了研究区沉柱状积物稀土元素以陆源输入为主,同时表明研究区LREE作为∑REE的主要贡献。

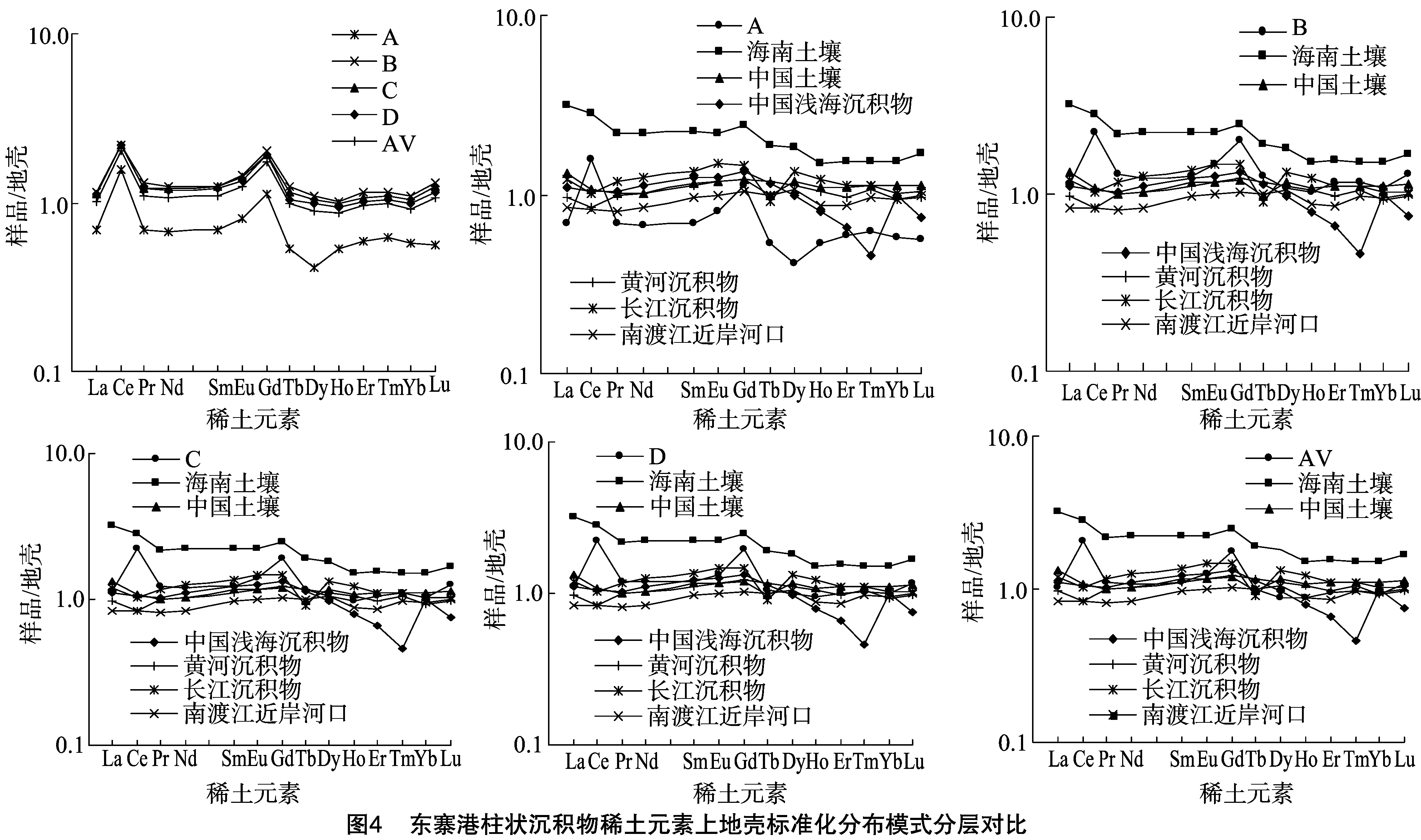

3.2.2 上陆壳标准分布模式 海南东寨港柱状沉积物稀土元素上陆壳[24]标准化分布模式如图4所示。研究区柱状沉积物不同层位稀土元素含量、分馏等虽然存在一定的差异,但其标准分布曲线形态比较近似,除Ce出现正异常外,其曲线表现为相对平坦,以1为基准上下小幅度波动,基本以呈现Gd为对称点的对称分布模式,其(La/Yb)UCC均值比较小,变化范围介于1.06~1.12之间,平均值为1.10(表1),表明在沉积、搬运等过程中稀土元素基本没有发生明显的分异。从图4可以看出,柱状沉积物稀土元素在A层丰度最低,海南土壤稀土元素丰度则最大,高于研究区各层沉积物稀土元素含量。此外,研究区柱状沉积物稀土元素各层标准分布曲线中国土壤和海南土壤的分布曲线形态基本一致,进一步表明了海南东寨港沉积物稀土元素的特点基本受陆源稀土元素控制。经上地壳(UCC)标准化计算,δEu值介于0.87~0.93之间,平均值为0.91,只存在微弱的Eu负异常。

3.3 稀土元素Ce异常

有研究指出,造成海洋沉积物Ce正异常的主要原因是在海水的PH-Eh条件下,海水中的Ce3+被氧化成Ce4+而生成难溶解的CeO2沉淀于沉积物中,使得沉积物中表现为Ce正异常而海水中则出现Ce的相对亏损[24,25-27]。而相比于HREE,LREE不易因环境改变而发生迁移,因此更容易被胶体所吸附,造成Ce在相应剖面中出现峰值[28]。研究区柱状沉积物稀土元素各层均呈现出明显的Ce正异常,其中δCeCN值介于1.87~2.34之间,均值为1.99;而δCeUCC值介于 1.82~2.28之间,均值为1.94,最大值都出现在表层(A层),最小值则在B层,大小分布规律为A层>D层>C层>B层(表1),与∑REE呈负相关。同时,从图3、图4稀土元素标准配分模式可以直观地看出,相比于其他研究区域的稀土元素,特别是其潜在物源区的中国土壤和海南土壤,海南东寨港柱状沉积物稀土元素表现出明显的Ce正异常。主要原因是东寨港位于热带,高温潮湿,处于沿海潮间带半封闭式港湾,常受海水潮汐作用的环境,有利于海水中的Ce氧化成CeO2沉淀至沉积物中,造成叠加作用而出现明显的Ce正异常,加上Ce的不易迁移性,大多数从海水中沉淀的Ce基本被吸附在A层(表层),在A层出现峰值。Ce正异常同时也表明了研究区柱状沉积物REE的组成局部受海洋自身沉淀的影响。

3.4 影响稀土元素垂直分异的因素

柱状沉积物中稀土元素的含量和分布规律记录着不同时期稀土元素叠加的历史变迁[29],因此,东寨港红树林湿地柱状沉积物稀土元素含量的变化可能反映出东寨港周边养殖业以及自然生态环境的时间变化。早期由于东寨港周边生态环境、潜在物源未被开发,基本处于原始环境,源岩稀土元素含量较高,通过搬运、迁移等作用流入港湾,加上周边发达的养殖业排放的废水、底泥中所带来的外源稀土产生的叠加作用以及港湾内稳定的水动力条件,导致某一层位出现了峰值。后来随着海南省经济的发展,原始潜在物源区被开垦等人为干扰严重,在海南岛高温潮湿的自然环境下,化学风化和淋溶作用强烈,土壤中稀土元素受到淋溶作用发生向下迁移,被淋溶的稀土元素渗透至深层并发生富集,而表层土壤稀土元素大量损失,从而导致了由土壤的深部至浅部稀土元素含量逐渐减少[30],以至于向东寨搬运、迁移的陆源物质稀土元素含量较低,周边许多养殖塘排入港内的污水、污泥也得到有效的控制,因此稀土元素含量也会随之降低,理论上研究区柱状沉积物稀土元素含量会表现为D层>C层>B层>A层。但东寨港柱状沉积物稀土元素含量实际却表现为B层>C层>D层>A层,发现B、C、D层稀土元素含量与理论含量相反,这主要是受东寨港独特沉积环境和沉积物类型的影响所造成。有研究表明,沉积物粒度是控制稀土元素组成的重要因素,∑REE通常与细粒组分的百分含量存在正相关性,当沉积物细粒组分占有比例高,则∑REE含量高;沉积物粗粒组占有比例较高,则∑REE含量低[31-32]。从表2可以看出,A层沉积物的细粒成分含量最低,相应的∑REE也最低,表明沉积物高粗粒组成的稀释作用是造成A层沉积物稀土元素含量低的原因之一;而从B层、C层及D层的∑REE与细粒含量关系来看,柱状沉积物∑REE有向细粒沉积物富集的趋势。单个样品的稀土元素含量与沉积物类型之间并无必然联系,粗粒组分REE含量高,可能是受富含稀土的重矿物影响,而细粒组分REE含量低,则可能是受生物碎屑的稀释[33]。同时,分析得到B层沉积物总有机碳含量最高,为27.57 g/kg,这可能也是导致B层沉积物稀土元素含量高于其他层位的原因。

此外,柱状沉积物稀土元素最大值出现在B层,并从A层至B层发生“跳跃式”上升的原因可能是因为在沉积物过程中A层处于最上层,常年受到水动力、化学风化等物理侵蚀及生物因素的强烈作用,造成A层发生淋溶作用使稀土元素向下迁移并在深层沉积物中富集,特别是HREE更容易在溶液中形成溶解迁移的重碳酸盐和有机结合物[34-35],因此导致A层沉积物稀土元素大量淋失,使∑LREE/∑HREE比值最高。而B层、C层和D层沉积物因处于下层,最上面有A层沉积物的保护作用,基本处于相同的环境之中,这也是造成B、C、D 3层沉积物∑REE差异不大的原因。但因B层大量富集来至A层的HREE,使得稀土元素总体分异程度低,使得∑LREE/∑HREE最小值出现在B层沉积物中。

表2 研究区柱状沉积物类型组成及总有机碳含量

4 结论

(1)海南东寨港红树林柱状沉积物∑REE含量分布规律表现为B层>C层>D层>A层,平均值为219.59 mg/kg,最大值出现在B层(243.02 mg/kg),∑LREE、∑HREE具有与∑REE相同的分布模式。而∑LREE/∑HREE分布规律则表现为A层(15.59)>D层(12.59)>C层(12.37)>B层(11.84),最大值出现在A层。

(2)通过球粒陨石标准化,发现研究区柱状沉积物稀土元素在A层、B层、C层和D层均表现为轻稀土富集,重稀土相对亏损,Eu呈现明显负异常的状态,(La/Yb)CN均值为 11.08,表明各层沉积物稀土元素上下层之间具有一定的继承性;而利用上地壳进行标准化得知,研究区柱状沉积物稀土元素的分布曲线基本在1左右跳动,波动比较平坦,其(La/Yb)UCC均值为1.10,具有微弱的Eu负异常。并通过对比中国土壤、海南土壤及其他区域沉积物稀土元素标准配分曲线,可知海南东寨港柱状沉积物主要为陆源输入。

(3)海南东寨港沉积物稀土元素表现出明显的Ce正异常,最大值出现在A层,δCeCN均值为1.99,δCeUCC均值为 1.94,说明研究区沉积物稀土元素Ce是陆源物质输入和受海洋自身沉淀共同叠加的结果。

(4)经分析发现,研究区柱状沉积物∑LREE、∑HREE与∑REE分布规律呈正相关,而∑LREE/∑HREE、(La/Yb)CN和δCe则与∑REE呈负相关。

(5)受研究区经济发展、生态环境演变及人为干扰的影响,海南东寨港柱状沉积物细粒百分含量、总有机碳含量以及淋溶作用是造成柱状沉积物稀土元素分布表现为B层>C层>D层>A层的主要原因,同时也是造成稀土元素在B层富集的重要因素。

参考文献:

[1]王汾连,何高文,王海峰,等. 马里亚纳海沟柱状沉积物稀土地球化学特征及其指示意义[J]. 海洋地质与第四纪地质,2016,36(4):67-75.

[2]张晓波,张 勇,孔祥准,等. 山东半岛南部近岸海域表层沉积物稀土元素的物源指示[J]. 海洋地质与第四纪地质,2014,34(3):57-66.

[3]陈志华,黄元辉,唐 正,等. 南极半岛东北部海域表层沉积物稀土元素特征及物源指示意义[J]. 海洋地质与第四纪地质,2015,35(3):145-155.

[4]石 勇,高建华,刘治帅,等. 鸭绿江河口及近岸地区沉积物的稀土元素对物质运移的指示意义[J]. 地球化学,2016,45(1):52-61.

[5]Elderfield H,Greaves M J.The rare earth elements in sweater[J]. Nature,1982,296(5854):214-219.

[6]蓝先洪,张志珣,田振兴,等. 长江外海域表层沉积物稀土元素的含量分布与物质来源分析[J]. 应用海洋学报,2013,32(1):13-19.

[7]何跃君,薛 立. 稀土元素对植物的生物效应及其作用机理[J]. 应用生态学报,2005,16(10):1983-1989.

[8]Diatloff E,Smith F W,Asher C J. Rare earth elements and plant growth:Ⅰ. Effects of lanthanum and cerium on root elongation of corn and mungbean[J]. Journal of Plant Nutrition,1995,18(10):1963-1976.

[9]金姝兰,黄益宗,胡 莹,等. 江西典型稀土矿区土壤和作物中稀土元素含量及其健康风险评价[J]. 环境科学学报,2014,34(12):3084-3093.

[10]Wahid P A,Valiathan M S,Kamalam N V,et al.Effect of rare earth elements on growth and nutrition of coconut palm and root competition for these elements between the palm and Calotropis gigan tea[J]. Journal of Plant Nutrition,2000,23(3):329-338.

[11]张述义,王金胜,郭春绒. 盐胁迫下稀土元素对小麦萌发期过氧化氢酶过氧化物酶活性的影响[J]. 山西农业大学学报(自然科学版),1996,16(2):197-199.

[12]金姝兰,黄益宗. 土壤中稀土元素的生态毒性研究进展[J]. 生态毒理学报,2014,9(2):213-223.

[13]邱耀文,余克服. 海南红树林湿地沉积物中重金属的积累[J]. 热带海洋学报,2011,30(2):102-108.

[14]季一诺,赵志忠,吴 丹,等. 海南东寨港红树林沉积物中重金属的分布及其生物有效性[J]. 应用生态学报,2016,27(2):593-600.

[15]辛 琨,颜 葵,李 真,等. 海南岛红树林湿地土壤中有机碳分布规律及其影响因素研究[J]. 土壤学报,2014,51(5):1078-1086.

[16]王丽荣,廖宝文,管 伟,等. 东寨港红树林群落退化特征与土壤理化性质的相关关系[J]. 生态学杂志,2015,34(7):1804-1808.

[17]赵一阳,王金土,秦朝阳,等. 中国大陆架海底沉积物中的稀土元素[J]. 沉积学报,1990,8(1):37-43.

[18]马荣林,杨 奕,何玉生. 海南岛南渡江近岸河口沉积物稀土元素地球化学[J]. 中国稀土学报,2010,28(1):110-114.

[19]Masuda A,Nakamura N,Tanaka T. Fine structures of mutually normalized rare earth patterns of chondrites[J]. Geochim Cosnochim Acta,1973,37(2):239-248.

[20]赵志忠,Rate A W,唐少霞,等. 海南岛西部非农用地土壤中的稀土元素地球化学特征[J]. 地球与环境,2007,35(4):303-309.

[21]魏复盛,陈静生,吴燕玉,等. 中国土壤环境背景值研究[J]. 环境科学,1991,12(4):12-19.

[22]Gaillardet J,Dupre B,Allegre C J. Geochemistry of large river suspended sediments:Silicate weathering or recycling tracer?[J]. Geochimica et Cosmochimica Acta,1999,63(23/24):4037-4051.

[23]Frey F A,Haskin L. Rare earths in oceanic basalts[J]. Journal of Geophysical Research,1964,69(4):775-780.

[24]Taylor S R,McLennan S M. The continental crust:its composition and evolution[M]. Oxford:Blackwell Press,1985.

[25]曹 鹏,石学法,李巍然,等. 安曼达海东南部海域表层沉积物稀土元素特征及其物源指示意义[J]. 海洋地质与第四纪地质,2015,35(5):57-67.

[26]Nesbit H W.Mobility and fractionation of rare earth elements during weathering of a granodiorite[J]. Nature,1979,279(5710):206-210.

[27]Pattan J N,Pearce N J G,Mislankar P G. Constraints in using cerium-anomaly of bulk sediments as an indicator of paleo bottom water redox environment:A case study from the Central Indian Qcean Basin[J]. Chemical Geology,2005,221(3/4):260-278.

[28]朱维晃,毕 华. 海南省土壤中稀土元素的生物有效态含量和总量[J]. 生态环境,2008,17(3):1244-1249.

[29]何 江,米 娜,匡运臣,等. 黄河包头段柱状沉积物中稀土元素的分布特征[J]. 农业环境科学学报,2004,23(2):250-254.

[30]赵志忠,毕 华,刘 强. 海南岛西部地区砖红壤中稀土元素含量的空间分异特征[J]. 土壤,2005,37(5):506-511.

[31]王金土. 黄海表层沉积物稀土元素地球化学[J]. 地球化学,1990(1):44-53.

[32]朱赖民,高志友,尹 观,等. 南海表层沉积物的稀土和微量元素的丰度及其空间变化[J]. 岩石学报,2007,23(11):2963-2980.

[33]颜 彬,苗 莉,黄蔚霞,等. 2012.广东近岸海湾表层沉积物的稀土元素特征及其物源示踪[J]. 热带海洋学报,31(2):67-79.

[34]王 鹏,赵志忠,王军广,等. 海南岛西南干旱区土壤中稀土元素含量及其空间分布特征[J]. 干旱区资源与环境,2012,26(5):83-87.

[35]李景瑞,刘升发,冯秀丽,等. 孟加拉湾中部表层沉积物稀土元素特征及其物源指示意义[J]. 海洋地质与第四纪地质,2016,36(4):41-50.