思维导图在高中作文教学中的运用

2018-06-05

一、高中作文教学为何引入思维导图工具

进入高中阶段,学生开始进入“惯性区间”,陷在习惯的作文套路里出不来,难以看到自己的局限性。这种情况好比已经装满液体的瓶子,很难再注入清泉。这时就需要一个全新的工具,相当于一个全新的容器,让学生们从“零”开始。

思维导图就是这样一个全新的作文教学工具,它带来全新的思维路径,强迫学生用不熟悉的方法和步骤训练作文思维,一点一点重新向空瓶子里注水,最终在过程中实现对既有作文习惯的扬弃,建立更为科学合理的写作逻辑,淬炼通过作文进行 “表达”和“交流”的能力。

(一)高中生作文的常见问题

“无心无口”:不知道要写什么,也不知道怎么写。作文能力较差的高中生,会呈现出这种情况,流水账风格的记叙文和论点论据模糊的议论文就是典型表现。他们往往写完全文还没有想清楚自己究竟要写什么,呈现出无序的混乱表达。建立成熟的作文思路,培养文字组织能力是这类学生需要解决的问题。

“有心无口”:有想法,有表达需求,不会表达。相当高比例的高中生已经具有独立的思考能力,并且有自我表达的欲望和需求。但是由于写作技巧的不足,常常不能将自己想要表达的东西很好的表达出来。在这部分学生的作文中,常能看到充沛的情感和混乱的叙事并存,又或者尖锐的观点配合无力的论证。学会对情感和观点做理性梳理,用逻辑性的“导流槽”来引导表达需求后,这部分学生的作文质量将有质的提升。

“有口无心”:掌握了一些表达修辞手法,但缺乏独立思考和中心观点。这部分学生的行文中往往充满了对名篇佳句的“仿写”和引用,但是没有真挚的情感,缺乏个性化的观点和见解。这是因为在之前的作文学习中,过分强调了表达技巧,忽略了独立的思考和独立提炼观点的能力。对于这部分学生,首先需要的是“倒空”,清干净虚浮的修辞,从基础的逻辑主题开始,重新建立正确的作文观。

(二)何为思维导图

思维导图(Thinking Map)又叫心智导图,是表达发散性思维的有效图形思维工具。它以某个中心点为出发点,以分支链的形式向四周散发,运用图文并重的技巧,可以把各级主题的关系用相互隶属与相关的层级图表现出来。思维导图与大脑处理事务的方式相似,能把繁杂而枯燥的信息转变成有线索可寻,易组织、易记忆的图像,就如它的英文名一样,是思维的地图。

对于作文来说,思维导图特有的“发散性”和“有路可循”,是进行作文思路训练的有效工具:“无心无口”的学生,可使用思维导图引导他们建立基本的作文逻辑;“有心无口”的学生,可使用思维导图规范他们的表达,提升逻辑性,建立合理的作文结构,选择合适的修辞;“有口无心”的学生,可使用思维导图训练他们首先思考要表达的有效信息,再选择合适的写作手法。

二、运用思维导图进行作文教学的目标

思维导图作文教学,主要有两个目标。一是完成作文思维训练,即重新训练学生确定作文 “中心点”,并围绕表达中心点的需求,构建文章结构的能力。二是完成作文表达训练,以有效沟通为目标,学会选择合适的表达手法,更好的控制交流效果。

(一)思维训练,建立基本“套路”

确定“中心点”。借助思维导图,首先明确作文的中心,在多次重复的审题-绘导图的训练中,学会快速明确中心点。

条分缕析,明确文章结构。思维导图可以清楚地表现出每一个信息点与中心的远近关系、信息点与信息点之间的相关性。通过思维导图的绘制,明确可用的信息点,从中做出选择、进行组合,或并列层级信息组合,或层层递进地分析推演,在正式写作文前,给自己的作文一个清晰的逻辑结构。

(二)表达训练,控制交流效果

思维导图可对表达进行控制训练:找到合适的表达点,通过导图发散,以推演寻找的方式寻找到正确表达点(事例、词汇、语句等);删除多余的表达点,通过导图关系谱系连接,以无连接即删除的方式排除无关表达点(事例、语句、词汇等)。

三、运用思维导图开展作文教学的方法

(一)教学方式

先集体学习,再课后练习。思维导图是程序性极强的一种严谨的思维训练。在课程设计上,需要安排一定量的课堂集体学习时间,由老师进行全过程指导和把控。

先集体协作,再个体训练。在思维导图运用练习的初期,学生个人很难完整地完成一幅思维导图。课堂教学中,应多采用老师引导下的集体协作。前期鼓励学生共同发散思维,集体完善导图,在学习积累一定的能力后,再要求学生单独进行个体训练。

以“引”代“教”。思维导图的运用,其本质是学习和训练使用一种科学的思维方法。在教学中,应避免进行完整的教师演示,而以说明方法、演示部分图谱引导学生补全图谱为主要方式。当学生遇到困难时,也应尽量以启发引导代替直接“教会”。

(二)教学内容

遵循从原理到实践,从整体到局部的原则,进行思维导图作文教学。

1.第一教学阶段:思维导图的知识及技巧学习。包括什么是思维导图、哪些思维导图适用于写作训练、思维导图怎么画等知识点。在本阶段的教学中,关键要让学生明确思维导图的工具性和严谨性,并能初步掌握使用思维导图这一工具。

本阶段教学需要学生重点掌握的知识是:

(1)适用于写作的四种思维导图

思维导图根据内在的逻辑结构的不同,可以呈现为各种不同的样式。在1992年,美国人David Hyerle总结出了八种Thinking Map,分别是:

Circle Map圆圈图

Bubble Map气泡图

Double Bubble Map双气泡图

Tree Map树状图

Brace Map弧形图

Flow Map流程图

Multi-flow Map复流程图

Bridge Map桥接图

其中圆圈图、气泡图、流程图和复流程图四种是最常用于作文写作的思维导图种类,应重点掌握。

圆圈图:中间小圈是主题,周围大圈内是自由式的发散思维。典型的圆圈图如下:

圆圈图特别适用于内涵宽泛,立意自定、角度自选的标题式作文题。可以通过自由发散思维迅速找到将较“虚”的作文命题写“实”的切入点。以2010江苏高考作文题《绿色生活》为例:

绿色,生机勃勃,赏心悦目。绿色,与生命、生态紧密相连。今天,绿色成为崭新的理念,与每个人的生活息息相关。请以倡导绿色生活为题写一篇不少于800字的文章。要求:①角度自选;②立意自定;③除诗歌外,文体自选。

根据命题绘制圆圈图示例:

通过圆圈图,可以迅速将原本较“虚”的命题化为一个个相关联想带来的关键词。这些词都有更具体的意象,其中会有部分适合成为“绿色生活”宏大主题下的具体落点,迅速把作文落“实”。如“绿色生活理念驱动下的能源创新”“垃圾分类,绿色生活以小成大”“共享经济,通过分享实现的绿色生活”……在圆圈图中的关键词之间进行比较,根据意义深度、时代热点、个人感受等维度做选择,就可以找到自己的作文中心点。

气泡图:气泡图也是以中间的主题为中心,向外分叉,描述事物的性质或特征,是应用范围最广的思维导图。典型的气泡图如下:

气泡图与圆圈图一样具有高发散性,但比圆圈图的条理性更强,非常适合在面对宏观思辨类作文题时迅速确定主题 (论点)。以2017年上海高考作文题《预测》为例:

有的人乐于接受对生活的预测,有的人则不以为然。请写一篇文章,谈谈你的思考。要求:1.自拟题目;2.不少于800字。

根据命题绘制气泡图示例:

通过气泡图,可以展开对命题各个维度的思考。相当于一次全面“扫描”,根据每个维度分支,展开联想思维,获得对命题的全面认知。在完成“扫描”后,可以顺着各维度线索主干,选择和确定作文的主题、主要论述点等。如上图示例中:通过“信不信预测”这条主线索,可生发“了解自我、顺势而为”和“不畏短板,勇于改变”两个辩证立意;通过“谁预测”这条主线索,可生发出“你的命运在谁的口中”“了解自己,把握命运”“最专业的教育是因材施教”等立意。

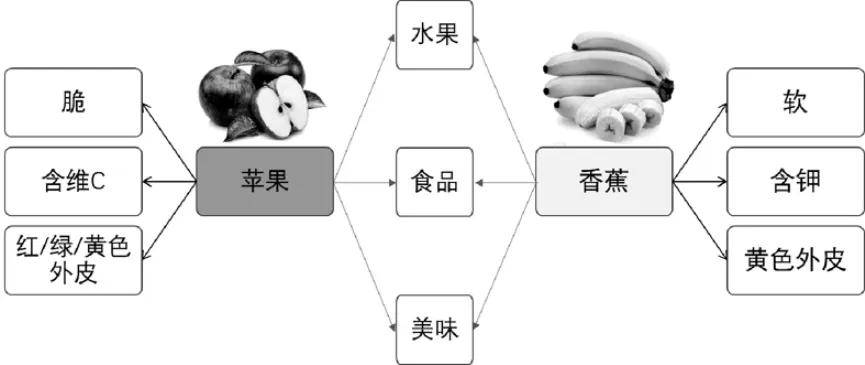

双气泡图:双气泡图有两个对称的中心,即双中心,通常用来做两个类型对比,找出相同点和不同点。典型的双气泡图如下:

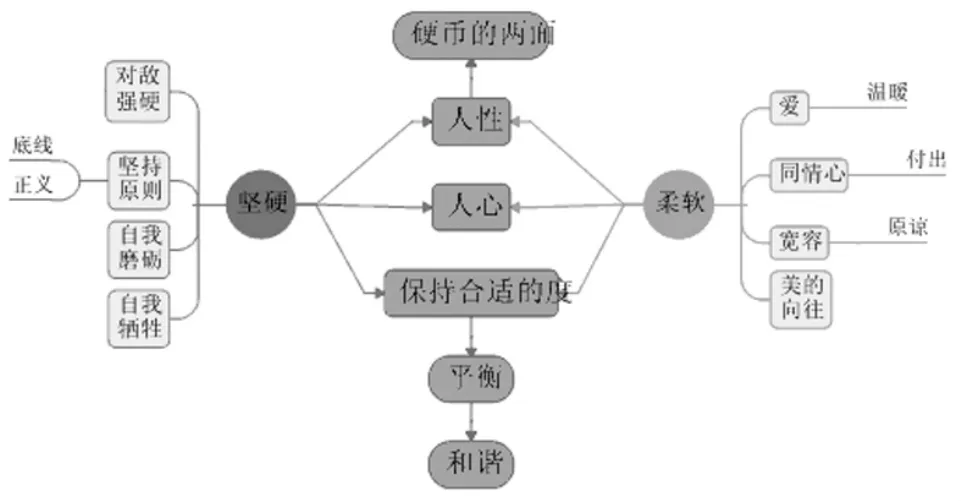

应用于作文时,则通常用于对比思辨类的作文题,在应用时,主要侧重于找出两个相对主题各自的特性,以及可以用于辩证论述的相通之处。以2015年上海高考语文作文题目 《人心的坚硬与柔软》为例:“人的心中总有一些坚硬的东西,也有一些柔软的东西,如何对待它们,将关系到能否造就和谐的自我。”自选角度,自拟题目。

命题绘制双气泡图示例:

通过双气泡图,可以展开看到两个相对主题的各自特性和不同指向,同时也能看到相对主题的相通之处和共同之处。双气泡图展现的平衡感非常重要,在对比思辨类的作文中,学生常会失之偏颇,甚至产生绝对化的论点或表述。有了双气泡图这个工具后,可以将作文控制在辩正理性的区域内。

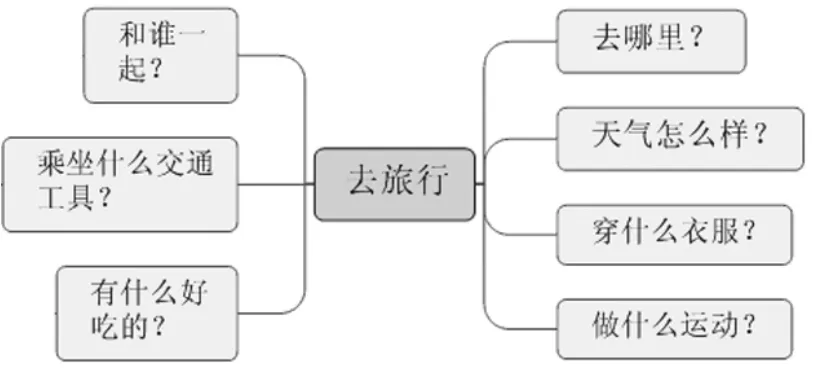

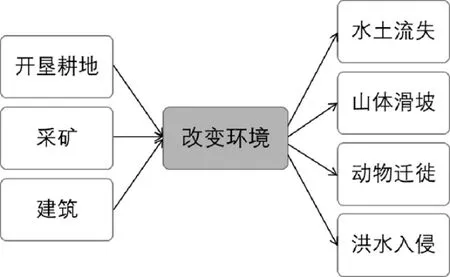

复流程图:复流程图是用来分析事情的原因和结果的好工具。典型的复流程图如下(来自网络素材):

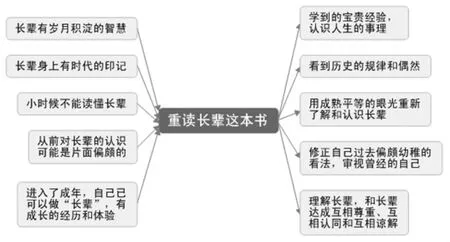

因果分析是高中作文写作中非常重要的能力。任何事物的产生、变化和发展,都有其内在或外在的原因,在材料作文中,学生可以通过对材料的有关原因和结果的分析来确定立意。或从因到果,或从果溯因,都能帮助一篇作文形成完整的逻辑线,突出清晰的论点。以2017年天津高考语文作文题《重读长辈这本书》为例:

我们在长辈的环绕下成长,自以为了解他们,其实每一位长辈都是一部厚书,一旦重新打开,就会读到人生的事理,读到传统的积淀,读到时代的印记,还可以读出我们自己,读出我们成长时他们的成长与成熟,读出我们和他们之间认知上的共识或分歧……

十八岁的我们已经长大,今天的重读,是成年个体之间平等的心灵对话、灵魂触摸,是通往理性认知的幽径。请结合自己的生活阅历深入思考,围绕“重读长辈这部书”写一篇作文。

要求:①自选角度,自拟标题;②文体不限(诗歌除外),文体特征鲜明。

根据命题绘制复流程图示例:

通过复流程图的绘制,可以形成完整的逻辑线。从重读长辈这本书的原因,到重读长辈这本书会得到的结果,以明晰的方式呈现出来,文章的内在逻辑和结构也就可据此形成。

在绘制中,会画出多组的因果关系,学生可以从中看到一个话题的因果逻辑不是唯一性的,没有唯一答案,可以有所侧重和选择,从自己最“有话可说”的角度去切入,完成一条独立的因果线索,即能成就一篇好作文。无论何种文体的作文,复流程图还可用于自我审核,自审作文是否结构完整,逻辑严密。

以上四种是作文学习中最可能用到的思维导图,应要求学生全面掌握。但同时需要让学生认识到,思维导图如同作文本身,可具有千变万化的形式,其余四种思维导图也有其可应用的文体类型,值得全面了解,更可在前人总结归纳的所有基础类型上有所变化和发展。只要跟随思考的路径去绘制,就可以抓住思维的逻辑主线。所以使用思维导图工具时,在坚持逻辑原则的基础上,不能拘泥于形式结构本身。

(2)如何绘制思维导图

针对高中生,思维导图的绘制应掌握两个关键点:

关键词必不可少:在以作文训练为目的的思维导图绘制中,可以有图像,色彩,但必须在每个节点使用关键词(文字),这些关键词的选择和斟酌,是训练文字逻辑和文字表达的重要手段。

连接线至关重要:连接线代表了相互关系,逻辑层级,既可用来找出文章逻辑主线,也是删选信息的重要工具——

首先,思维导图绘制中,可以用不同颜色的线来标出不同逻辑(主题)线索,一目了然;绘制初步完成后,也可以用颜色和粗细来标出重要/不重要、与主题关系密切/不密切的线索,帮助选择最合适的作文脉络;选定文章主线后,可在主逻辑线索上,用不同的线分出将使用的主次论点(素材),完成谋篇布局。

其次,对于高中学生来说,常会在思维导图的绘制中迸发出灵感,写下非常亮眼的。警句格言式的关键词,而这些关键词往往并不全部紧随最终选定的主题线索,而是散落在不同的思维分枝上。那要不要使用这些关键词?这种情况极其类似于学生平日的常规作文训练,提笔常会追寻思考中的“火花”而去,一走千里,远离中心,虽有亮点,却失去了均衡和逻辑。借助思维导图工具时,线的存在就成为了取舍的标准,和主题线索有连线关系的,可以留下并根据与中心的远近确定篇幅,没有连线关系的则应舍去。这样的严谨步骤,将帮助学生在作文过程中始终聚焦主题,文章观点鲜明,结构紧凑。

2.第二教学阶段:思维导图运用练习。思维导图的运用需要大量的反复练习,根据循序渐进的原则,练习可分为三个层级:

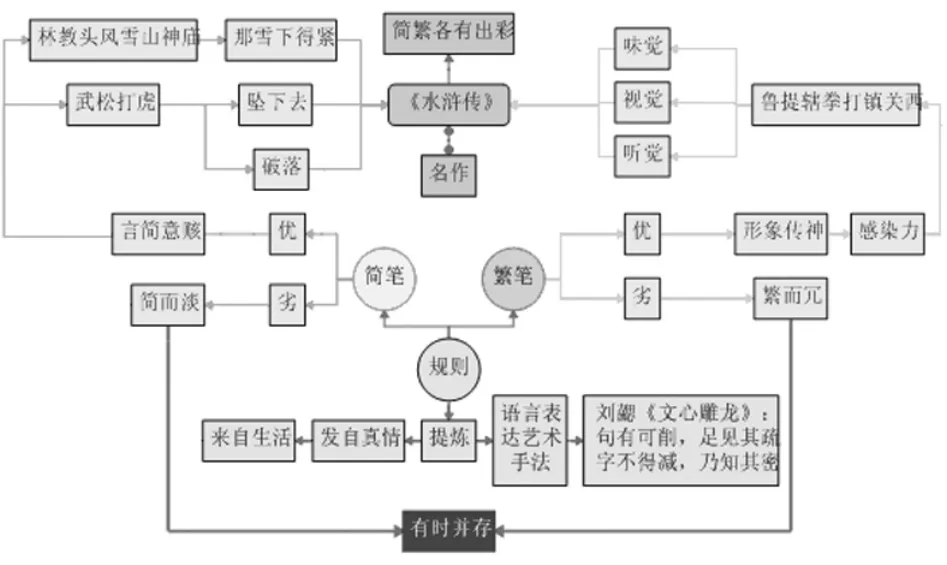

第一层级:范文(课文、名篇或学生优秀作文)绘制思维导图。在这一层级上,应引导学生尝试寻找范文作者的思维轨迹,描绘范文的逻辑脉络。经过例如,课堂练习中学生为高中三年级课文《简笔与繁笔》绘制的思维导图:

第二层级:根据作文命题绘制自己的思维导图。在这一阶段,应高频率布置思维导图作业,要求学生根据作文命题绘制导图,但不要求完成作文。将学生的注意力和练习集中在作文思考模式的重塑,即拿到命题,首先进入导图化的思维套路:寻找中心、开始发散、根据逻辑关系连线,最终形成写作文的基础材料:思维导图。在这个运用练习阶段,应多进行课堂集体讨论和分析,在课时充裕的条件下,应给每个学生展示和解说思维导图习作的机会。

第三层级:根据绘制好的思维导图写作文(确定结构、确定表达方式)。在经过充分的个人-集体思考过程,充分体验了思维导图带来的思维欣快感以后,运用练习进入最后的写作层级。要求学生在充分发散的思维导图(第二层级完成的思维导图习作)上独立选择主题线,确定结构、主要信息,并配合恰当的表达方式。

3.第三教学阶段:对思维导图的使用进行思考。这一阶段是提升和优化的阶段,教学目标为引导学生对思维导图进行分析和反思,通过自主总结规律获得进一步的能力提升。思考可以多维度进行,例如,引导学生思考不同文体下思维导图的不同图形结构种类,以通过思维导图去认识作文文体的结构区别;引导学生探索思维导图指导下,如何写出“常规”和“不常规”的文体。鼓励作文能力较强的学生从思维导图中学会寻找另辟蹊径的道路。

四、教学中运用思维导图可能的误区及负面情况

(一)花费过多时间

在思维导图学习之初,就要向学生明确,思维导图是用于辅助思考的图表工具,不是美术创作。导图绘制中,可以自由使用文字和图画,但文字和图画都只是记录信息点的符号,不是结果,不必对文字和图画做过多的修饰。避免学生将大量精力放在如何将导图画得美观,迷失最初提升作文能力的目标。在教学过程中,教师需要尽量避免对导图美观性和形式新颖性的表扬和认可。

(二)先作文,再导图

对部分学生来说,思维导图的发散性思考和绘制是较为艰难的任务。因此会出现思维导图作文训练中,先写作文,再回溯导图的情况。这就失去了引入思维导图的本来意义,对提高作文不能起到有效的帮助。这个问题的解决很简单,坚持导图-作文,分步布置作业即可。

(三)思维过于发散

思维导图的发散性使得它的思维外延可以无限制扩大,如果一个勤于思考的学生,很可能在认真绘制后,探触到非常远的边界。这种情况就需要根据学生的个体差异进行引导。总体要以鼓励发散思考为主,以使学生的思维能力和积极性得到最大程度的发挥。但根据不同情况应予以差异化指导,写作能力一般的学生,应要求首先在中心点周边范围进行写作;写作能力提升潜力较大的学生,可以积极练习探触外沿-回归中心的写作能力;写作能力本身较强的学生,可适当鼓励进行少量的“反中心”写作,提升作文兴趣。