纳博科夫的笔端玩偶:替身与面具

2018-05-28王海青

王海青

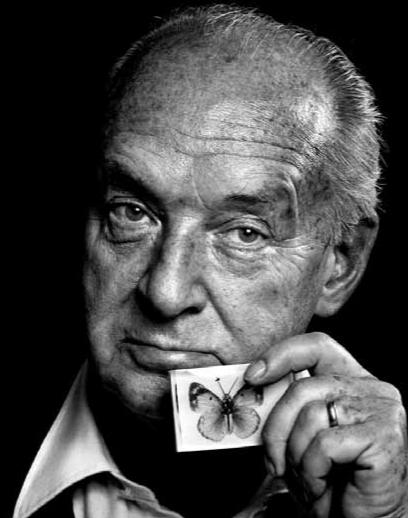

俄裔美籍作家弗拉基米尔·纳博科夫(Vladimir Nabokov, 1899—1977),是20世纪杰出的小说家和文体家,是美国后现代主义文学的开路先锋,被称为美国后现代派文学的俄罗斯大叔。他以对小说体裁的成功颠覆和其鲜明的后现代性而享誉文坛。其小说也为后现代叙事理论提供了文本参考,并成为众多后现代文学的推崇对象。20世纪70年代他的声望达到顶峰,被誉为“当代小说之王”。

纳博科夫的小说在形式上的先锋色彩浓厚,在内容主题上复杂精深、玄奥多义,作者却始终以昔日或者童年时代俄罗斯时期的生活为其来源,并在作品中进行带有现代主义和后现代主义色彩的幻觉、梦境,加以变形,这些典型的后现代作品,正如玛丽·麦卡锡所说,“是一个玩偶匣,一块瑰丽的宝石,一个上弦的玩具,一次疑难的棋局,一场地狱般的布局,一个捕捉评论家的陷阱,一部由你自行组织的小说。” 但可贵的是,作者在后现代主义形式试验的同時,还能够兼顾小说的社会意义,从而使这些作品能够雅俗共赏,在具有后现代主义艺术价值的同时还具有巨大的社会意义。

纳博科夫把滚烫的乡愁、对艺术的迷恋、沉思的癖好、对痛苦的玩味全部精心熔铸在作品之中,用鲜明的后现代作品展现了自我的人生历程。用包裹着的变形化了的作品将其对人生的感悟奉献给了20世纪的读者。

其作品在创作主题、结构手段、道德评判上富有特征。

对他来说,文学创作是运用语言进行的一种对现实的超越,他的作品致力于用语言制造扑朔迷离的时空迷宫,综合运用多种象征手段来曲折地表达已逝美好岁月和初恋的爱情。

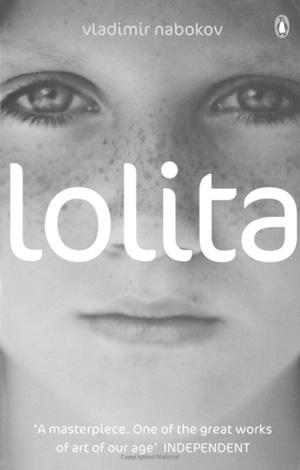

在作品的中心主题上:纳博科夫否认自己的创作有政治或道德目的,从最著名的不伦之恋《洛丽塔》到乱伦爱情之作《阿达》莫不如此。

他的戏谑式和讽刺是其擅长的创作风格和作品特点。

纳博科夫以后现代大师的身份在欧美声名显赫,伊哈布·哈桑曾经认为他是对战后小说最具影响力的先驱人物。但纳博科夫并非只关注小说的形式方面,他在炫耀多姿多彩的文体技巧时,不知不觉地将他自身独特的人生经历折射反映出来。

纳博科夫出身俄国贵族,却在19岁开始了一生颠沛流离的生活。因为十月革命的爆发,纳博科夫从俄罗斯流亡到了欧洲大陆;又由于纳粹的侵略扩张,他最终离开欧洲,到达了充满自由的美国,然而陌生的美国生活又使得他倍感孤独,不得不放弃母语,以教书为生。独特的人生经历带给纳博科夫的绝对不是快乐,而是终生的恐惧、无奈与痛苦。

为了躲避流亡带来的痛苦,纳博科夫不得不退守到记忆里去,召唤出他记忆中的贵族生活,让一切梦回彼得堡:重现儿时的生活,难忘16岁那场甜蜜的恋爱。对比甜美回忆,回到冷酷现实,这让纳博科夫无法释怀,过去与现实的巨大反差,对他的文学思想和文学创作产生了巨大的冲击力,他在自己的小说中不是描写现实,而是通过人物替身、场景替换,又重回昔日被时光与世事带走的美好精神家园。对于故乡彼得堡的回忆,对于失去初恋的遗憾,对于父亲被刺杀的愤懑常常出现在他的作品里,于是“失去的爱和失去的故土,成为流浪的纳博科夫永久的隐痛,也成为其艺术创作的两大母题”。如何才能重新得到失去的爱?如何才能回到故土?纳博科夫运用替身和双面人叙述策略,将自己的人生经历糅进作品,又通过与自己经历相似情节的抒写,虚构人物替换自己,达到作品中的人物为自己代言,自己的人生创伤在小说中得以弥合,愿望得以实现,同时也达到了对现实的批判。

替身原则的采用

冷酷的现实让纳博科夫时常回忆故土、回忆初恋、回忆父亲,回忆中自然夹杂着对美好的憧憬:回到彼得堡,回到被爱包裹的世界。那如何在作品中实现呢?纳博科夫巧妙地运用了替身原则, 在作品中用人物替身、地点替换的叙事策略,弥补了流亡中缺失的爱,回到了记忆中的故乡。

人物的替身:寻找失去的爱人与亲人

纳博科夫在小说创作中总是将早年美好的情感和生活汇入其中,这些人物总是在过去和现在之间徘徊挣扎。这些作品中虚构的人物,就是纳博科夫昔日的替身,借助于这些替身,纳博科夫超越了冷酷的现实重回昔日美好的生活。人物替身原则在纳博科夫的《洛丽塔》《微暗的火》和《普宁》这三部小说中均有突出体现。

《洛丽塔》中初恋的替身:

1915年,16岁的纳博科夫与一位叫做塔玛拉的少女恋爱了,这是一场甜蜜却十分艰辛的恋爱,第二年纳博科夫便出版了献给他心上人的诗集,这也是纳博科夫的第一本诗集。而1917年的十月革命使得他与他的情人永别了,美好的爱情就这样忽然夭折了。在作品《洛丽塔》中有着相似的情节表述,也同样是一段夭折的恋情:在巴黎,家境优越的亨伯特13岁时爱上了12岁的小姑娘阿娜贝尔,然而世事难料,两个孩子在还未偷尝禁果,阿娜贝尔便死于斑疹伤寒。亨伯特的这段虚构的恋情可谓是作者昔日真实的初恋曲折的反映,用人物成为自己的替身,用一虚代替一实,性感少女阿娜贝尔正是纳博科夫初恋情人塔玛拉的替身,而少年亨伯特也就是少年纳博科夫的替身。纳博科夫少年时代夭折的恋情又在《洛丽塔》中重现,令人叫绝的是纳博科夫不仅在作品中找到了自己的替身,还让这个替身在作品中寻找替身。《洛丽塔》中亨伯特成年以后依旧钟情于少女,“试图在她们身上寻找初恋的影子,希冀突破时间的监狱,将昔日美好时光延续下去”。亨伯特之所以爱上少女洛丽塔,就是他一直念念不忘其少年时的初恋,并一直在寻找替身。可以说阿娜贝尔是纳博科夫初恋塔玛拉的替身,而亨伯特又在苦苦寻找阿娜贝尔的替身,直到他爱上少女洛丽塔,初恋就这样被一直寻找着。

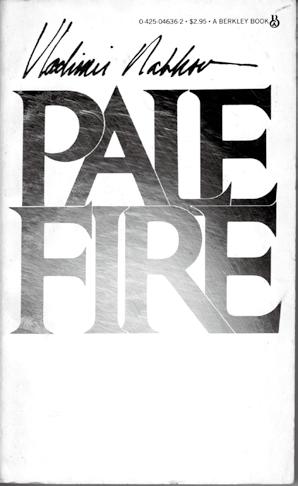

《微暗的火》中父亲的替身:

1922年,纳博科夫的父亲在柏林被俄国极右翼主义分子刺杀,令他痛苦不堪。后来纳博科夫进一步得知他父亲为了掩护刺客们的真正目标——Pavel Milyukov(一位拥护俄国宪法的在野党领袖)而被刺杀,父亲的死对纳博科夫打击很大,“他不仅失去了精神导师,也失去了经济来源”。这一错误认知而导致的误杀反反复复出现于作者的作品中。在《微暗的火》中,约翰-席德被错认为是Zembla之王而被刺杀。作者用这个情节表达了父亲被刺给作者一生留下的心灵阴影,并由此表达出对苏联政府对俄国旧式贵族追杀的不满以及由此带来的心灵伤痛。

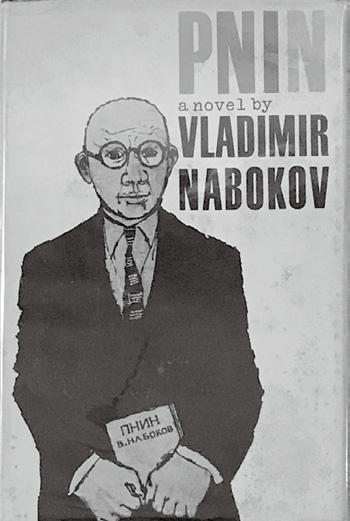

《普宁》中自己的替身:

《普宁》是纳博科夫继《洛丽塔》之后又一部以美国为背景的作品。普宁就是作者人生经历的化身。作品中的主人公同纳博科夫一样是一个俄裔美籍作家,在大学教书。纳博科夫和他笔下的普宁同样出身贵族,童年都在彼得堡度过,初恋女友都是父亲朋友的女儿;同样大革命的背景,同样是犹太女友遭到纳粹的迫害,还有那通往美国的邮轮,以及美国环境下对俄语文化的不舍等等情节都十分相似,可以说《普宁》是纳博科夫以自己生活经历为背景进行的虚构。通过这一虚构的角色,纳博科夫企图找回童年时的欢乐,找回流亡生活的点点滴滴,找回甜美的恋爱经历。

地点的替身:梦归彼得堡。

彼得堡是纳博科夫青少年时期居住的地方,那里给他留下了许多美好的记忆。彼得堡在纳博科夫心中有着不可忽视的重要性,在纳博科夫颠沛流离的生活中,彼得堡一直都是纳博科夫的精神家园。就像巴尔扎克反复勾勒的巴黎、乔伊斯构思的都柏林一样,在纳博科夫的许多重要作品中,彼得堡这座故城也不断再现。当然这座城市不单单是物质意义上的城市,更包含了历史文化的诸多内涵。

在纳博科夫笔下流浪的主人公们在异国他乡的街道中穿梭时,身边的风景总会在不经意间触动他们的神经,让他们回想起在彼得堡类似的场景,这也正是纳博科夫用作品中的城市代替了记忆中的彼得堡,让一切似梦的场景逼真呈现出来。

《防守》是纳博科夫另一部重要的小说,主要讲述了一位象棋天才由于沉溺于棋局中无法自拔,最终精神失常的故事。主人公卢金在一场象棋锦标赛结束后的回家途中,忽然感觉身处的柏林街道正是童年时代那个熟悉的林间小道,柏林街头的某些街景与故乡彼得堡的某些街景相似,纳博科夫运用地点的替换,又将童年时代的彼得堡重构出来,借助小说主人公卢金,他又回到了彼得堡别墅旁边的那个林荫小道。

纳博科夫十八岁就离开了彼得堡,但始终不曾忘记自己的故乡。通过记忆与想象的替代原则,纳博科夫在一部部作品中构建着这座城市。彼得堡不仅代表着故乡,更代表着俄罗斯文化,在作品中运用替换原则,在人物的一次次幻想与梦呓中,作者自我的乡愁也随着其笔下的人物重回故乡。同时纳博科夫也在表达自己的俄罗斯文化身份,体现出他在流亡过程中浓烈的乡愁和强烈的精神孤独感。

将过去与现在凝于一身,用现在索引过去,用人物表现自己,他用替身原则,一种后现代人物形象的建构方式,表达了作者对过去的留恋和对现实的无奈,只能在文本上情感回顾的一种文本叙事策略。

双面人叙述

所谓双面人叙述就是作者在小说中戴着人物的面具而现身说法,也就是先表明这个人物是我创造的小说中的一个人物,然后我借这个人物之口和身份发表见解,品头论足,也可以说是元小说的叙事策略。出于政治原因的隐藏也好,出于早年难以启齿的情爱也好,纳博科夫总是以双面人的叙事手法躲躲藏藏地叙述其真实的人生经历和情绪感受。这种后现代人物形象创造方法产生于作者叙事的需要,他既想做演员(人物角色)又想当导演(作家)。通过做演员(作品中的人物)使自己的人生经历在文本故事得以曲折展现,这源于作者独特人生经历的诉求;另一方面,作者又要指导评论其人物,就像导演评论演员,这种心理则来自主体的事后反思和事后评论。当局的情感表达与旁观的理性评价这二者彼此相依,分别组成了人生的阅历部分和人生的感受部分。因此,纳博科夫笔下的双面人能够以这种怪异的面貌出现,呈现出作者将过去与现在凝于一身的人生形象化处理,这种后现代人物形象的建构方式体现了作者希望将过去与现在融合在一起的共时性叙述愿望。

在一次有关《洛丽塔》的访谈中,纳博科夫说到他的“混合才能”,那就是他能用“诗的激情”把人物的细腻情感与临境感受写得极度逼真,又能以“纯科学的精确”让自己巧妙脱身出来,并且时时刻刻对人物或是情节加以调侃嘲讽。这样的两个人,可以说是一个置身此时投入演出,一个置身彼时加以指导评述。前者可以说是其每一部具体作品中的人物;后者则是叙述者,属于高居于所有这一切虚构作品之上的那个俄国大叔纳博科夫。

从根本上说,纳博科夫是处在彼岸世界里写作的,他站在虚构世界的终点,等候着作品中的另一个他,也可以说是他的替身带领各个大大小小的角色陆续赶来。然而纳博科夫的双面人创作有一个显著的特点,那就是一面癫狂虚幻,一面残酷真实。具体来说,他塑造出的一系列人物大都因为追寻理想而显得不切实际,甚至是不道德的、疯疯癫癫的;而纳博科夫在作品中以伪装形式发表的评注却大都黑暗阴冷、充满嘲讽。

在纳博科夫的几部重要作品中总会出现这种模式:故去的总是如花般美好,现实又总是那么不尽如人意,而未来又总是充满了荒诞与痛苦。现实的痛苦牵引出了曾经的美好,纳博科夫便将这种美好拿来作为药引医治生活的伤痛,并写进了作品,这就是纳博科夫的在叙事技巧的革新与创造。他巧妙地采用替身原则和双面人叙事的手法:《洛丽塔》里包含了作者初恋的美好;《微暗的火》里充满了对父亲的追思;《普宁》里有故乡彼得堡的记忆。然而人生随时光流转的经历,昔日美好不能重回的人生感慨,又使纳博科夫认识到人生的荒诞与冷酷,因此原来美好的童话记忆在作者笔下一步步被扭曲变形,纳博科夫在虚构美好彼岸世界的同时,还影射了此岸世界的諸多问题,看似美好实则痛苦的作品内涵成了纳博科夫作品晦涩阴暗的又一标志。

纳博科夫作为一个勇于不断尝试新的文学叙述模式,不断颠覆旧有叙述手段的文体实验家,并没有逃避作为一个文学家的社会责任,他一直都在关注弱势群体问题,批判社会中的道德败坏,抨击着专制集权。洛丽塔的悲惨命运表明了未成年需要保护;金波特的流亡直指政治迫害以及人的身份危机等一系列社会问题。

难怪纳博科夫曾回应批评者说:“总有一天会出现一位对我做出崭新评价的人,宣称我远不是轻浮之徒,而是一位严峻的道德家,旨在驱逐罪恶, 拷住愚昧, 嘲弄庸俗和残酷——而且施无上的权力于温厚、天资和自尊。”纳博科夫是道德家,但他不是道德说教家,他不会滔滔不绝地向读者灌输道德思想,而是结合自身经历,借助于作品中的替身与面具,表现自我的人生经历,发表自己的社会评论,当读者合上纳氏作品猛醒时,发现纳博科夫早已向读者发出了“黑暗中的笑声”。