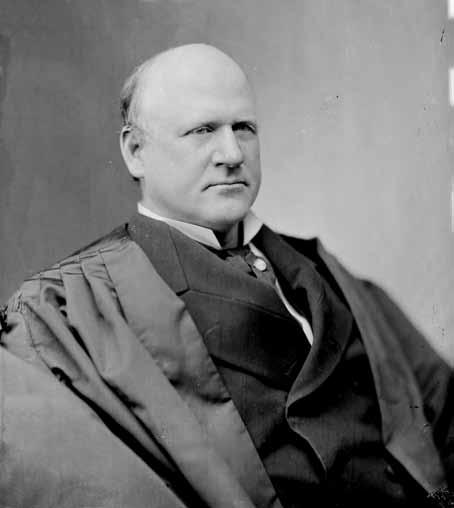

约翰·马歇尔·哈伦:伟大的异议者

2018-05-28李丹

李丹

美国联邦最高法院长达220余年的历史上,大法官约翰·马歇尔·哈伦与其外孙约翰·马歇尔·哈伦二世是著名的两位,两人都以“伟大的异议者”而著称。哈伦于1877—1911年任职联邦最高法院长达34年之久,他的那些支持黑人权利、反对种族隔离的著名异议成为最高法院的绝唱,在他去世四十年后,这些“被忽略、被无视”的异议大放异彩,成为社会的主流观点。

从奴隶主到支持奴隶解放的共和党人

1833年,哈伦出生于肯塔基州一个富有的奴隶主家庭,其全名——约翰·马歇尔·哈伦取自于伟大的首席大法官约翰·马歇尔(John Marshall),他的父亲詹姆斯·哈伦(James Harlan)希望他能够成为像马歇尔大法官一样伟大的法官。

19世纪30年代的肯塔基州,虽然有众多奴隶,但大规模的种植园却非常少,故百分之八十的奴隶都是不到二十人生活在一起。不同于以种植园经济为主的南部诸州,肯塔基州仅仅有少许的种植园主,大部分奴隶主以经商为业。哈伦一家是政治世家。其父亲是一位出色的律师,担任过联邦国会议员,州立法议员以及州检察官。那个年代的大法官大多出身于精英阶层,富裕的家庭背景为哈伦的事业发展提供了优裕的条件。哈伦的父亲从小就教育他,必须对整个家族包括奴隶们负责,从其父那里继承的家长制作风深深地影响了后来哈伦的政治和司法生涯。与此同时,老哈伦的政党倾向也影响了哈伦,其父不喜欢杰斐逊总统,讨厌民主党,是辉格党的一位铁杆党员。

高中毕业后,哈伦的母亲希望他从商继承庞大的家业,但其父则希望他子承父业,从事律师行业,于是送哈伦到当时著名的特兰西瓦尼亚大学学习法律。大学毕业后,哈伦在其父亲的律师事务所就职,并追随其父,成为一名辉格党人。

1849年,亨利·克莱在肯塔基州呼吁渐进地解放奴隶,遭到了哈伦的反对。哈伦仅仅反对买卖奴隶,认为这样会使得奴隶们的家庭四分五裂。1854年,哈伦与来自自由州印第安纳的玛尔维娜·尚克林结婚,这段婚姻一直持续到1911年哈伦去世。1915年,玛尔维娜撰写了《1854—1911年的回忆录》,这本书记载了自1854年他们结婚后的生活,更像是一份对哈伦的颂词而非传记,但由于哈伦本人生前未留下任何传记,故这本书对了解哈伦大法官有至关重要的作用。这本书记载了哈伦一家对奴隶们的态度。哈伦反对解放奴隶并不表示他残忍地对待奴隶。相反,他认为奴隶制并没有阻止奴隶们的成功发展。他们一家一直善待自己的奴隶。哈伦与其家里的一名奴隶罗伯特·哈伦关系甚好。罗伯特在1848年的淘金热中获得了一笔财富后,赎回了自由身,此后在辛辛那提定居并从政。罗伯特一直是哈伦生意和政治上的伙伴,两人关系十分密切。据传说罗伯特是哈伦同父异母的兄弟,但未经证实。

美国内战前夕,辉格党逐渐解体,哈伦一家对此心痛不已。1857年,哈伦加入“一无所知”党(Know-Nothing Party),并以该党会员身份成功竞选成为一名郡法官。这一年,当联邦最高法院在“斯科特案”中做出黑人不是美国公民的判决时,哈伦支持首席大法官罗杰·坦尼的判决。随着共和党人林肯当选为联邦总统,南部诸州开始了撤离运动。然而,大多数肯塔基人则忠于联邦。此时作为奴隶主的哈伦,虽然支持奴隶制,却是一位强烈的联邦主义者,这种强烈的联邦主义情结将贯穿他后来的整个司法生涯。

内战开始后,哈伦义无反顾地加入了联邦军队,为联邦而战。他认为内战是为了联邦的生存而战,而不是为了奴隶解放。当林肯在1863年颁布 《奴隶解放宣言》时,像肯塔基州的大多数奴隶主一样,哈伦感觉遭到了背叛。1863年内战尚未结束,此时哈伦已任上校,但因其父去世,他不得不退伍还乡,并子承父业,积极投身于肯塔基州的政治之中。不久,哈伦被选为州检察官,他自认为是靠父亲的关系(老哈伦也曾担任此职)才得到这份职位,故从不在人前提起他担任过这份公职。因对共和党废除奴隶制的政策感到不满,在1864年的总统大选中,哈伦投票支持民主党候选人。

随着形势的发展,1865年,哈伦下决心遣散庄园里的奴隶,但他在党派问题上却还是摇摆不定。一边是要求解放奴隶,给予黑人权利的共和党;另一边是他一直不喜欢的民主党。加入前者,意味着要改变一直以来维护奴隶制的思想;加入后者,扎根于他心中的厌恶民主党的情结却又刺痛了他。但随着社会环境的变化,哈伦的思想也开始发生转变。内战之后,南部诸州通过了大量歧视黑人的《吉姆·克劳法》,南方民主党的白人至上主义者肆无忌惮地运用私刑惩罚黑人,哈伦目睹了这一切。民主党在南方引发的种族暴力,使得哈伦心中厌恶民主党的情结剧增,动摇了对奴隶制的支持。最后,他放弃支持奴隶制,轉而投身到共和党的怀抱。当然,还有一个重要的原因,那就是哈伦的政治野心。肯塔基州的政治现实使他认识到,要想获得成功,必须在民主、共和两党之中二选其一。

1868年,哈伦成为一名共和党人。也是从此时起,他放弃了对奴隶制的支持。在1871年的一次讲座中,哈伦指出他转变立场的原因是“我遵从正确的原则,尽管前后并非连贯一致”。他还指出,“虽然我一直反对黑人的权利,但我活了这么长的时间,感知到奴隶制的罪恶,它是言论和出版自由的障碍,它与这个国家的存在必须二选其一,所以必须废除奴隶制”。此时,美国内战后的第十三和第十四修正案为哈伦立场的转变提供了宪法支持。

1871年,哈伦来了个一百八十度的大转弯,开始支持重建修正案,并对自己以前支持奴隶制的做法表示忏悔。此后,他以共和党人身份两度竞选肯塔基州州长,但都以失败而告终。在1876年总统大选的僵局中,哈伦支持共和党的总统候选人海斯,助其赢得总统职位,哈伦的这一付出很快得到了回报。次年,时任最高法院大法官的大卫·戴维斯被选为联邦参议员,对政治的兴趣一直浓于法律的戴维斯不顾总统选举危机要其主持公道的重大责任,立马离职。为了回报南方人在总统大选中的支持,海斯任职后的第一件任务就是任命哈伦担任联邦最高法院的大法官,接替离职的戴维斯大法官。时年44岁的哈伦成为内战后第一位来自南方的大法官。

最高法院里的异议者

哈伦被提名之后,参议院里的批评者认为,这位来自南方的大法官不会接受内战后通过的修正案,也不会给予黑人充分的权利。在被提名之前,哈伦也没有任何在联邦法院中工作的司法经验。但是,哈伦并没有让他们失望。哈伦的思想并没有停留于仅仅支持奴隶解放,他将走得更远,让南方人大跌眼镜。这再次印证了著名宪法学者亚历山大·比克尔的话,“当你任命一位大法官的时候,就是把一支箭射向了遥远的未来,他根本不可能告诉你,自己在面对问题时,到底将如何思考。”实际上,有时候即使是大法官本人,也无法预料,在以后的法官生涯中,自己的立场将会发生如何巨大的转变,哈伦便是如此。

在哈伦担任大法官的34年里,联邦最高法院在经济上极度保守,反对联邦权力扩大,并且支持南方各州的种族隔离。哈伦同时代有几位卓越的大法官,如约瑟夫·布莱德利、斯蒂芬·菲尔德和萨缪尔·米勒,在那个时代,他们的声望都远远超过了哈伦。哈伦则成为一位孤独的异议者,他频繁的质疑使他的同事们怀疑他患上了“异议症”。在他所撰写的891个案例中,有123条是异议,这些异议一部分成为美国司法史上的传奇,使得哈伦赢得了“伟大的异议者”的称号。

为哈伦赢得最多声望的是他在民权问题上的异议。他在“公民权组案”和“普莱西诉弗格森案”中的异议,使得南方人大跌眼镜。他坚决反对歧视黑人的立法,反对狭隘解释宪法第十四修正案,一个世纪之后,这一思想最终成为20世纪50年代沃伦法院的主流看法,其“宪法不分肤色”的名言,成为美国宪政史上不朽的天鹅绝唱。

在1883年的“民权法组案”中,最高法院推翻了禁止在戏院、饭店、旅馆等公共设施内实行种族隔离的《1875年民权法》,认为其违背了第十四修正案,该修正案并不禁止私人领域的种族歧视,联邦政府无权干涉私有企业、商业和个体公民的社会权利和社会行为。哈伦在撰写异议时,特意使用前首席大法官坦尼在撰写“斯科特案”时的羽毛笔。他指出,公共领域的隔离是“奴隶制的一种标志”,国会可以根据宪法第十三修正案取消它,《1875年民权法》并没有违宪,因为服务于公众的商业,在从地方州获得行业执照时就已经有了公共性质,必须受到联邦反歧视法的管理。在1896年涉及隔离乘车法的“普莱西案”中,最高法院以7:1作出判决,确立了在公共领域内“隔离但平等”的原则。哈伦感到愤怒不已,再次撰写了异议,他留下了这样一段经典的论述:

“从宪法上看,在法律眼中,我们国家不存在上等、优越、占统治地位的公民阶层。这里没有等级。我们的宪法不分肤色,不承认、也不容忍在公民之中出现阶级。就公民权利而言,所有公民在法律面前一律平等。最卑贱的人和最有权势的人处于同等地位。”

哈伦的异议在其时代并没有得到人们的关注。1954年,“布朗案”判决书引用哈伦的异议,推翻了“普莱西案”的判决。之后,《纽约时报》将哈伦称为“布朗案”的孕育者。

不仅仅是民权案件,哈伦还在其他异议中指出了未来法律发展的方向。1884年的 “乌尔塔多诉加利福尼亚案”涉及宪法第五修正案是否限制各州的权力,8位大法官坚持1833年“巴伦诉巴尔的摩”一案的裁决,认为《权利法案》限制的仅仅是联邦的权力,而不限制各州的权力。哈伦却在异议中指出,第十四修正案中的正当程序条款不仅可以用来限制联邦的权力,也可以用来限制各州的权力。从20世纪60年代法律的发展来看,第十四修正案已经纳入了《权利法案》中的绝大多数条款。

在1895年的“波拉克诉农民贷款和信托公司案”中,最高法院对联邦所得税法进行审核,并以5:4做出判决。多数意见认为,所得税是直接税,故联邦没有权力征收,宣布联邦税法违宪。多数大法官害怕国会利用税收向富人宣战,害怕普通民众利用国会的立法权要求重新分配社会财富。哈伦在异议中指出,最高法院忽视先例,扮演了立法者而非司法裁决的角色。发表完异议后,哈伦恶狠狠地盯着首席大法官富勒,然后重重地一拳砸在法官席上。《国家》杂志称,哈伦的异议是“在最高法院中听到过的最激烈的政治演说”。1913年在哈伦去世两年后,国会通过第十六修正案推翻了“波拉克案”的判决,确认了哈伦的异议,授权国会有权征收联邦收入税。

在1895年的“美国诉奈特公司案”中,最高法院第一次处理有关联邦反托拉斯法的案件。最高法院以8:1宣判,首席大法官富勒宣称各州有权管理州内的商务,反托拉斯法的意图是贯彻宪法允许的管理州际商业权的原则,而不是全面扫除托拉斯,这一判决限制了联邦反垄断的努力。哈伦发表了异议,认为糖业加工公司的做法已经限制了州际商业的发展,应该受到国会的管理。进步运动时期,最高法院开始改变自己的立场,转而对国会反垄断的权力予以支持。

在其他一些案例中,哈伦要求限制司法权力,强调司法克制,这一思想得到现代宪法学者的赞誉。在1911年的“新泽西州的标准石油公司诉美国案”中,哈伦反对最高法院“以司法方式来立法”,他强调“法院的功能就是宣读法律,制定法律是属于立法部门的功能”。在1905年的“洛克纳诉纽约州案”中,多数意见取缔了纽约州关于面包工人工时八小时的立法,发表异议的是哈伦和霍姆斯大法官,只是比起霍姆斯大法官的异议,哈伦发表的异议不那么强烈。哈伦去世二十余年后,1937年的“ 西岸旅店诉帕里什案”推翻了“洛克纳案”的判决,支持了华盛顿州的最低工资法。

哈伦和霍姆斯大法官同为伟大的异议者,两人在最高法院共事数年,但两人的异议风格却迥然不同。哈伦的异议写作风格非常华丽,充满强有力的道德理念,长篇累牍,动辄几十页,如“民权组案”中的异议长达近四十页;霍姆斯的异议则短小精悍,一般不过数页甚至数行,“洛克纳案”中的异议只有两页。哈伦大法官的异议行文华丽,富于说教;霍姆斯的异議慢条斯理,长于经验分析。奇怪的是,两位伟大的异议者对彼此评价并不高,霍姆斯大法官曾对朋友讲,哈伦的分析与综合能力均不突出,虽然具有如同老虎钳般强劲有力的思想,可惜“钳口之间的距离不下两英寸”,没有合到一起把劲使出来。这也许是为什么同为伟大的异议者,霍姆斯的异议比哈伦的异议更广为人知的原因之一。

尽管哈伦的异议不如霍姆斯的异议更为人知,但是如果要讲最高法院历史上哪一位大法官的异议更多地变成了现实,那么毫无疑问是哈伦大法官。20世纪后半期的历史发展表明,哈伦仿佛是位预言家,他的异议不断被证明是正确的,故著名的宪法学者G·爱德华·怀特将其称为“先驱者”。1947年,法兰克福特大法官在“亚当森诉加利福尼亚案”中称哈伦是一个“奇特的例外”,他的异议在他去世后得到那么多人的赞同,他就是一位过早出生的20世纪的自由主义者。1971年的民意调查显示,哈伦是最高法院历史上最伟大的十二位大法官之一。他曾经持有的观点被同时代的人所不屑,但是在当代却成了主流观点。

然而,哈伦真的是位超越其时代的大法官吗?在支持黑人权利、联邦立法的同时,哈伦在另一方面却未能逃脱社会大背景的影响。在涉及排华案件以及捍卫私有财产方面,哈伦与其同时代的大法官并无二致。

时代的烙印

奇怪的是,哈伦大法官虽然在最高法院强烈支持黑人的权利,但是却并不支持华人的权利;在捍卫私有财产方面,哈伦跟他的同事们一样狂热。如同其同时代的大多数大法官一样,哈伦是经济自由放任的强烈支持者,他对19世纪晚期出现的改革思潮,如社会主义和劳工运动也缺乏同情心。

在多数学者为“普莱西案”中“宪法不分肤色”的绝唱赞叹时,却忽视了接下来的一段话:

“有一个种族,与我们的差异非常大,以致我们不允许该种族的成员成为美国公民。该种族的成员,几乎无一例外,完全被排除在我们国家之外。我所指的是华人。”

毫无疑问,在19世纪后半期美国国内排华的浪潮中,如最高法院的大多数大法官一样,哈伦同样具有排华情结。这一排华情结使得他拒绝承认华人进入美国的权利以及拒绝认同土生华人是美国公民的判决。

在1884年的“周衡诉美国案”中,哈伦大法官撰写了法院多数意见书,拒绝拥有合法劳工纸的华人周衡进入美国,认为华人危害了美国的良好秩序。在1889年的“赵禅平案”中,哈伦再次加入最高法院全体一致的判决,承认为了保证联邦的安全,美国政府有权拒绝“乞丐、罪犯以及染有不治之症的人”入境,同样也可以拒绝那些“对国家来说是一种危险的来源”的外国人入境,这是联邦政府的权力。

在1898年的“黄金德案”中,联邦最高法院以6:2做出明确判决,在美国出生的华人是美国公民,这与他们的种族背景无关,是宪法第十四修正案明确规定的。这是联邦最高法院第一次做出“土生华人是美国公民”的判决,也是少有的保护土生华人的案例。然而在这个案件中,哈伦和首席大法官富勒却撰写异议,认为应该以血统主义原则来判定华人的身份,依照他们的看法,所有华人在美国生下的孩子都不具备美国人的身份。哈伦大法官在异议中认为,巨大的文化传统差异使华人无法融入美国主流社会。这位联邦最高法院中“最伟大的异议者”,支持黑人的权利,却认同“华人不能被同化”的观点,反对土生华人入美籍。在“黄金德案”判决公布前不久,哈伦大法官再次表示,华人曾长期地被排除在美国社会以外,“这是一个我们完全一无所知,并且永远都不会相互融入的种族”。

除了对土生华人的偏见外,哈伦大法官对劳工运动也持敌对的态度。1894年普尔曼大罢工后,次年,联邦地区法院以破坏联邦邮政和州际商业之名逮捕了工会领袖尤金·德布斯等人,并以蔑视法庭罪判处他们6个月的监禁。德布斯向最高法院申请人身保护令,大法官全体一致拒绝了这一要求,宣称工人罢工是一种公众骚扰,破坏了普尔曼公司的私有财产权,必须受到惩罚,故联邦地区法院对德布斯等人的监禁是合法的。如同大多数大法官一样,哈伦也强烈主张保护私有财产,故在这一案件中,哈伦并无异议。

尽管同其同时代的大法官一样,哈伦大法官的判决也带有时代的局限性,但这并不妨碍他成为“最伟大的异议者”。除了积极的司法生活之外,哈伦还是一位言传身教的学者,自1889年到去世他一直在现今的乔治·华盛顿大学(原来称之为columbian university)教授宪法学课程。此外,1893年他还服务于白令海峡仲裁法院,解决英美两国关于该海峡的争端。

哈伦大法官喜欢交际,是最高法院大法官们惠斯特纸牌聚会的领导者之一;他性格固执,从来不屈从于最高法院内部的多数意见;他忠于宪法,声称睡觉时只有一手持美国宪法,一手持圣經,才可以安然入睡。正如1909—1913年任司法部长的乔治·维克沙姆在哈伦的任职总结中所讲,“他(哈伦)可以领导但不会追随,他不是一位中庸者,他的固执使他坚守异议。”而这些异议在哈伦去世四十年后大放异彩。