绿色信贷对商业银行盈利性影响研究

2018-05-26方恒

方 恒

(郑州大学 商学院,河南 郑州 450001)

社会和经济的发展离不开人类赖以生存的自然环境。在物质文明极大丰富、科技进步日新月异的今天,人类生活的环境却每况愈下,生态环境问题日益严重。资源的枯竭、环境的恶化不仅直接影响经济的可持续发展和人类生活的质量,甚至威胁人类的生命健康。在《2016年环境绩效指数报告》中,中国的环境绩效指数总排名为第109位(共计180个国家参评),总体得分65.1分(满分100分),位列倒数第72名,总体处于靠后位置,其中尤以空气质量表现最差,排在世界倒数第2位[1]。为了保护环境,实现可持续发展,习近平总书记在党的十九大报告中指出,要加快生态文明体制改革,建设美丽中国,提出要推进绿色发展,发展绿色金融[2]。随着人们环保意识的增强和各国对绿色环保事业的不断支持,学术界也逐渐开始深入研究金融行业如何支持绿色环保产业的发展、如何发展绿色金融。伴随着绿色信贷的不断发展以及商业银行竞争日益激烈,绿色信贷对商业银行盈利能力的影响成为银行业和政府广泛关注的一个焦点。

一、国内外研究现状

国外学者较早探讨绿色信贷对盈利性的影响,但尚未有定论。大部分学者认为,绿色信贷将有效降低银行业环境风险,提升盈利能力。Labatt和White提出银行在发放信用贷款和进行投资决策的过程中,为了规避和转移环境风险,需要制定并纳入环境风险标准规范[3];Monaghan认为银行业把赤道原则作为绿色融资行为准则,可以有效解决环境风险,使商业银行盈利性得到有力保障[4];Scholtens和Dam通过对比分析,发现赤道银行在信贷过程中采取赤道原则后,虽然增多成本,但会增强其社会责任感,提高社会声誉,并且使信贷风险逐步降低[5]。

我国学者的研究较晚,但认识大致与西方学者相同。孙红梅和王雪通过分析我国16家上市银行的数据,发现商业银行履行企业社会责任,重视利益相关者的利益,可以有效提升商业银行的财务绩效[6];杜朝运、马彧菲以兴业银行为例,分析了赤道原则的市场效应,认为商业银行社会责任履行情况不仅对自身产生影响,还会对同类其他银行产生声誉溢出效应,商业银行应当慎重处理社会责任事件[7];宫键和高万东通过分析兴业银行2006-2013年间绿色信贷余额的数据,得出开展绿色信贷业务有助于提高银行竞争力的结论[8];宋晓玲和吴嘉伊运用早期加入赤道原则的8家赤道银行的面板数据,构建似不相关回归模型,得出商业银行开展绿色信贷可以提升财务绩效,呼吁我国积极推行中国特色版赤道原则[9]。也有学者认为,商业银行实施绿色信贷会在短期内降低盈利能力。胡荣才和张文琼从银行放贷成本的角度,以我国14家银行2009-2014年的数据,验证出在核心资本净额不变的情况下,商业银行开展绿色信贷会增加其单位业务及管理费用,降低营业利润,但扩大贷款总额可以抵消开展绿色信贷所带来的利润损失[10];周琳琳结合2008-2012年间13家商业银行的数据,利用个体效应回归模型综合分析商业银行绿色信贷水平与平均总资产回报率以及平均净资产回报率之间关系,研究结果表明绿色信贷会对商业银行的盈利产生副作用效应[11]。

国内学者观点不一致的一个主要原因是缺乏充分有效的可比性数据。(1)实践数据披露得不充分。我国绿色信贷的实践始于2007年,绿色信贷目前还处于探索发展阶段,绿色信贷的信息披露机制不健全,导致相关数据信息不透明、披露不充分。(2)实践数据较少。不同于美、德、加、英等发达国家通过环境立法强制银行实施绿色信贷,履行环境责任规避环境风险,我国的绿色信贷政策是劝导银行采取绿色信贷方式来建立绿色信贷政策体系,缺乏强制力,直接导致绿色信贷整体进展较慢。我国绿色信贷的覆盖面积及接受程度仍较低,全国25家规模较大的银行业金融机构中只有13家发布了绿色信贷规范文件,而且已出台的政策文件基本上只是框架和理论上的内容,存在不够细致、可操作性较差等问题。绿色信贷实践进展较慢导致绿色信贷实践数据的缺乏。(3)实践数据的可比性较弱。目前,绿色信贷缺乏一个官方的定义,同时在2013年银监会印发《绿色信贷统计制度》(银监办发〔2013〕40号)之前,绿色信贷缺乏一个明确的统计口径。各大商业银行对于绿色信贷的理解不一样,对于“两高一剩”“节能环保”“绿色清洁”行业企业的定义不一样,对于绿色信贷相关数据的统计范围自然也并不完全一致。商业银行所披露的绿色信贷相关数据的可比性较弱。

因此,有必要基于较充分可比的数据来研究绿色信贷对商业银行盈利能力的影响。笔者根据2016年商业银行的贷款总额,结合其绿色信贷实施状况,挑选出13家商业银行(5家国有商业银行、8家股份制商业银行),基于其2008年至2016年的数据,来探讨绿色信贷对商业银行盈利能力的影响。

二、绿色信贷对商业银行盈利性影响的实证分析

(一)变量选取与说明

1.变量选取与变量含义

选取的被解释变量为商业银行的加权平均净资产收益率(ROE),等于税后净利润/平均净资产。该指标强调企业在其一个经营周期内净资产赚取利润的结果,是一个动态的指标,能够很好地评价经营者的盈利能力,可以反映商业银行过去一年的综合管理水平,有助于利益相关者对银行未来的盈利能力做出正确判断。

解释变量为绿色信贷余额占比(GLR),等于绿色信贷余额/贷款总额。该指标表明绿色信贷余额在商业银行贷款总额度的比重,可以很好地衡量商业银行开展绿色信贷的进展。选择该指标的另一个原因是,绿色信贷余额作为银行社会责任报告的主要披露对象,相关数据得到较充分的披露,易于获取。

为了保证建模的合理性和精确性,选取了银行的存贷比、核心一级资本充足率、不良贷款率作为控制变量。存贷比(LDR)=全部贷款余额/全部贷款总额,该指标可以较好地衡量商业银行流动性状况。商业银行的流动性与盈利性密切相关。一般来讲,商业银行出于追求利润最大化的目的,会降低流动性,提高存贷比。但存贷比不宜过高,需要保留适当的流动性来应对广大客户的日常现金业务。否则,银行流动性不足,会发生支付危机。因此,商业银行需要保持合理的存贷比,目前央行规定商业银行的存贷比不超过75%。

核心一级资本充足率(CCAR)=核心一级资本/加强风险资产总额,可以反映银行的资本状况,衡量银行的抗风险能力。银行核心一级资本充足率较高,说明银行抗风险能力较强,但是较高的核心一级资本充足率将会降低银行财务杠杆比率,增加银行筹集资金的成本,进而削弱影响银行的盈利能力。《巴塞尔协议III》规定了商业银行的最低资本要求,到2015年,商业银行的核心一级资本充足率不得低于4.5%[12]。

不良贷款率(NPLR)=不良贷款额/贷款总额,可以反映商业银行的资产质量状况。一般来讲,银行的不良贷款率与盈利性呈显著的负相关,即不良贷款率越高,银行的资产状况越差,资产损失越大,资产收益越低。因此,各大银行都在严控不良贷款率。国际通行标准认为,金融机构不良资产率警戒线为10%。

2.样本选择与数据来源

根据各商业银行2016年年报,选取贷款总额在万亿以上的13家银行,分别为工商银行、建设银行、中国银行、农业银行、交通银行、招商银行、中信银行、浦发银行、民生银行、兴业银行、光大银行、平安银行和华夏银行。以此13家银行2008-2016年的样本数据进行实证分析。商业银行的加权平均净资产收益率(ROE)、存贷比、核心一级资本充足率和不良贷款率的相关数据来自于各银行的历年年报和wind数据库。绿色信贷余额相关数据来源于各银行的历年社会责任报告。在实证分析过程中,利用Eviews软件进行数据存储、初步计算及面板数据模型的检验和分析工作。

3.实证模型构建

在建立回归模型之前,用Eviews软件进行了F检验和 Hausman检验,综合二者的结果,最终确定选用个体固定效应回归模型进行估计分析,建立如下回归模型:

ROE=α+β1GLR+β2LDR+β3CCAR+β4NPLR+ε

式中,ROE表示被解释变量银行加权平均净资产收益率;GLR表示解释变量绿色信贷余额占比;LDR、CCAR、NPLR为控制变量,分别表示银行的存贷比、核心一级资本充足率、不良贷款率;α羮为常数项;β1为解释变量绿色信贷余额占比的系数,β2、β3、β4为3个控制变量的回归系数,这些系数分别代表了被解释变量对解释变量以及控制变量变动的弹性;ε舽为随机误差项。

4.描述性统计

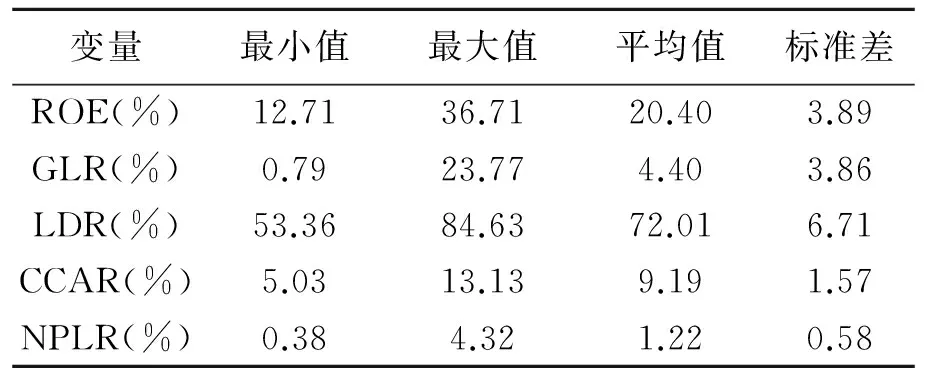

表1 变量的描述性统计分析

从表1可以看出,商业银行绿色信贷比平均来说不高,各个银行的差距较大,最高的绿色信贷比例有23.77%,是兴业银行2016年的绿色信贷表现,最低的还不足l%;存贷比平均水平没有超过75%,说明商业银行流动性风险较低,经营较为稳健;核心一级资本充足率平均水平较高,为9.19%,远远超过《巴塞尔协议》规定的4.5%,这说明我国商业银行抗风险能力较强,但较高的核心一级资本充足率会削弱银行的盈利能力;各个商业银行的不良贷款率也都低于5%,资产状况较好,盈利性较好。

(二)实证检验

1.个体固定效应模型回归分析

借助Eviews软件,选择运用个体固定效应模型对面板数据进行分析,得出了个体固定效应模型的回归结果,见表2。

表2 回归结果

2.回归结果分析

根据上述实证分析的结果,解释变量绿色信贷余额占比的系数是-0.164250,表明增加一个单位的绿色信贷余额占比,加权平均净资产收益率所代表的银行盈利能力将会下降0.164250个单位,即绿色信贷余额占比与商业银行的盈利能力之间存在着负相关的关系。

原因可能有以下3点:第一,绿色信贷具体业务操作制度方面。我国的绿色信贷业务从2007年正式实施,业务实践时间较短,是一个新型银行信贷业务,缺乏一个完善的业务操作机制。绿色信贷的业务流程、责任机制和专家评审体系不够完善,也缺乏专业的人才,阻碍了业务的有序、快速开展。表现在财务报表上,就是经营成本增加,营业利润减少。同时,在信息沟通机制上,环保部门和作为监管部门的银行监督管理委员会与商业银行之间存在信息沟通不畅,环保部门与金融部门一直未能共享企业环保方面的信息资料,缺乏有效的联动机制。金融机构不能及时、准确、全面地获取企业的环境信息,也就不能判断企业的环境风险,进而影响信贷资金的投放。第二,绿色信贷激励约束机制方面。绿色信贷的资金主要投放在绿色经济、循环经济、新能源、新材料等朝阳产业,不同于“两高一剩”行业的高回报率,这些行业的项目具有回报周期长、利润回报率低、贷款利率较低的特点。所以,商业银行信贷资金退出“两高一剩”行业,进入节能环保行业在短期内会降低银行的利润。这种特点会影响到商业银行开展绿色信贷的积极性,陷入“消极—盈利较少或亏损—消极”的恶性循环。第三,绿色信贷政策方面。我国的绿色信贷政策是劝导性而非强制性的,环境立法方面并不完善,商业银行的环境风险较低,出现的环境问题对银行影响较小,导致银行开展绿色信贷的动力不足。以上诸问题的存在使得我国商业银行在践行绿色信贷的过程中伴随着绿色信贷余额占比的增加,盈利能力却有少许下降。

控制变量银行存贷款比率的相关系数是-0.137117,与加权平均净资产收益率之间存在较弱的负相关关系,原因可能是商业银行受央行监管,存贷比控制在较低的水平,为降低流动性风险,牺牲了部分盈利能力。因此,有些经营稳健的银行可以适度提高存贷比。

核心一级资本充足率与加权平均净资产收益率的相关系数是-0.773381,这表明商业银行的盈利能力与核心一级资本充足率之间存在较大的负相关关系。意味着我国商业银行的核心一级资本充足率平均9.19%的水平相对较高,会降低银行的财务杠杆比率、增加银行筹集资金的成本,进而降低了银行的盈利性。

不良贷款率的系数是-3.452353,表明银行的不良贷款率与加权平均资本净收益率存在显著的负相关关系。较低的不良贷款率可以提高银行的盈利能力,因此,各商业银行都在严控不良贷款率。

三、政策建议

通过实证研究分析商业银行绿色信贷与其盈利性的关系,验证出绿色信贷在短期内会降低商业银行的盈利能力。为了促进银行业更好地开展绿色信贷业务,实现环境绩效与财务绩效的双赢,针对现阶段我国商业银行开展绿色信贷业务所遇到的问题,笔者提出相应的政策建议。

(一)完善绿色信贷业务操作制度

目前,商业银行在发展绿色信贷业务上还处于起步阶段,缺少完善的可操作的绿色信贷业务制度,在实施绿色信贷业务时面临着诸多困难,阻碍绿色信贷的实施。因此,要尽快完善商业银行绿色信贷业务的操作制度。第一,完善环保信息沟通和共享机制,加强环保部门、企业、商业银行、非政府组织等方面环保信息的披露、沟通和共享,建立可靠的环境风险评估体系;第二,制定统一的绿色信贷标准和行业指导目录,明确具体的、操作性强的污染等级认定标准和环境风险评级标准,明确绿色信贷的行业流向等级;第三,强化商业银行绿色金融理念和社会责任意识,鼓励商业银行绿色运营,认真履行企业社会责任信息披露制度;第四,鼓励商业银行培养引进专业人才,完善绿色信贷流程;第五,鼓励商业银行积极进行绿色信贷业务创新,加强开发绿色金融产品和绿色融资方式。

(二)完善绿色信贷激励约束机制

发展绿色经济和绿色信贷业务,单纯依靠市场的力量并不现实,不仅需要政策的引导,更需要建立完善绿色信贷激励约束机制。企业发展节能减排、应用低碳技术往往投入成本较大、周期较长、回报不确定性较大,银行的绿色信贷项目往往回报率较低、回报周期较长,开展绿色信贷会在短期内影响企业和银行的经营利润。所以,政府应当建立配套的激励约束机制鼓励商业银行开展绿色信贷业务。第一,出台相关财政补贴政策,对节能减排等行业企业进行税收优惠、财政补贴、贷款贴息等,增强企业和银行持续开展绿色信贷的动力;第二,强化对商业银行开展绿色信贷业务状况的检测和考核,要求商业银行定期如实披露绿色信贷实施情况并对商业银行实施绿色信贷业务进行定期的评估,根据评估结果进行奖惩安排;第三,对商业银行违规贷款追究责任,企业造成了环境污染,作为发放贷款方的商业银行同时承担连带责任。

(三)建立健全绿色信贷的相关法律法规

从发达国家的经验来看,完善的法律法规是发展绿色信贷的有力保障。发达国家通过环境立法,威慑银行的利益,给银行带来环境立法,强制银行发展绿色信贷业务。如美国在1980年出台了《超级基金法案》,规定银行必须对客户造成的环境污染负责,并支付修复成本。在一些银行遭受巨大经济损失后,银行迅速理解了环境和其经营业绩的相关性,并积极采取应对措施,将环境风险纳入发放贷款的标准之中。而中国的绿色信贷政策是劝导银行发展绿色信贷业务,缺乏健全的绿色信贷法律法规,商业银行的环境风险不高,开展绿色信贷的动力不足。针对我国现在绿色信贷法律法规体系还不完善的状况,应该紧密结合实际,建立健全有关环保和绿色信贷相结合的法律法规,明确各方面的社会责任,为发展绿色信贷业务提供完善的法律法规依据。

参考文献:

[1]董战锋,郝春旭,李红祥,等.2016年全球环境绩效指数报告分析[J].环境保护,2016(20):55.

[2]习近平.决胜全面建成小康社会 夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利:在中国共产党第十九次全国代表大会上的报告[M].北京:人民出报社,2017.

[3]LABATT S,WHITE R R.Environmental finance: A guide to environmental risk assessment and financial products[M].New York: John Wiley and Sons,2002:1223-1230.

[4]MONAGHAN S.A Borrower’s guide to lowering corporate environmental liability[J].Journal of Corporate Accounting and Finance,1993,4(3):353-367.

[5]SCHOLTENS B, DAM L.Banking on the equator. Are banks that adopted the equator principles different from non-adopters? [J].World Development,2007,35(8):1307-1328.

[6]孙红梅,王雪.商业银行社会责任与盈利能力[J]. 金融论坛,2013,18(7):13-18.

[7]杜朝运,马彧菲.商业银行社会责任、声誉溢出与市场效应:基于中国首家赤道银行的案例研究[J].投资研究,2014,33(4):74-86.

[8]宫键,高万东.开展绿色信贷对银行竞争力的影响分析:以兴业银行为例[J].长春金融高等专科学校学报,2015(2):12-17.

[9]宋晓玲,吴嘉伊.绿色信贷对财务绩效的影响:来自赤道银行的经验证据[J].征信,2017(3):12-18.

[10]胡荣才,张文琼.开展绿色信贷会影响商业银行盈利水平吗?[J].金融监管研究,2016(7):92-110.

[11]周琳琳.绿色信贷对中国商业银行盈利能力的影响[D].吉林:吉林大学,2014.

[12]巴塞尔银行监管委员会.第三版巴塞尔协议[M].中国银行业监督管理委员会,译.北京:中国金融出版社,2011.