职场排斥对防御性与破坏性建言的影响机制*

2018-05-23储小平

谢 俊, 储小平

一、引 言

建言行为(voice behavior)是当前组织管理领域的热点话题,广受学者关注。中西方学者从建言对组织的有效性出发,系统讨论了如何激发员工建言(Morrison,2014;Kakkar et al.,2016;陈坤和刘星,2016)。然而,部分学者敏锐地指出,建言行为背后存在着多种复杂动机,某些建言行为甚至可能对组织是有害的(Gorden,1988;Van Dyne et al.,2003)。中国历史上的王安石变法、百日维新等均遭到部分朝臣的进言抵制乃至无端诋毁,最终走向失败。而在现代组织,员工固守成见,出言抗拒乃至指责工作改进方案,最终使企业陷入危机的例子也屡见不鲜。鉴于此,Maynes和Podsakoff(2014)提出了防御性和破坏性建言两类消极建言行为:前者是指个体表达对组织政策、程序或实践等变革方案的反对,即便这些变革是有价值或必须的;而后者则是指个体对组织政策、程序或实践方案出言批判、诋毁或过分贬低。

防御性和破坏性建言均不利于组织发展,那么为何员工会从事此类对抗行为呢?长期以来,学界和实务界忽略了消极建言的存在,常常将员工进言抵制或诋毁组织变革与政策的行为视为个体差异化的风险偏好或态度。然而,种种迹象表明,员工对组织政策、程序等变革方案的反对乃至诋毁,可能和员工心理需求满足的受挫息息相关。研究者发现,华人社会中的个体对他人的褒贬尤为重视,渴望获得他人的赞同、接纳和欣赏(Hwang,2000)。这种文化特点预示着当职场中被接纳的心理需求不能得到满足时,成为“边缘人”的个体有可能通过抵制或诋毁组织正常程序或变革方案等方式来获得关注或表达不满。来自职场的实证研究也显示,职场排斥将引发员工的反生产行为及越轨行为(Zhao et al.,2013;刘玉新等,2013)。然而,职场排斥是否诱发防御性和破坏性建言以及其影响机制是什么等问题仍缺乏明确的结论,需要进一步的理论论证和实证检验。基于此,本文运用情感事件理论(Weiss & Cropanzano,1996),从消极情绪的视角解读员工的职场排斥经历是否及如何导致防御性和破坏性建言。

此外,在探讨职场排斥通过消极情绪间接影响防御性和破坏性建言的过程中,不应忽视个体文化价值观的影响。文化价值观影响个体的行为调节,也决定个体是否将消极情绪表达出来(王宇清等,2012)。本文主要关注员工的表面和谐(superficial harmony)价值观,即个体从避免利益受损出发,致力于维持融洽人际关系的价值观导向(Leung et al.,2011)。在华人文化情境中,个体对表面和谐的重视将促使其采用各种方式以避免可能的人际风险,这一过程抑制了消极情绪的表达与相应的员工意见表达行为(魏昕和张志学,2010;Wei et al.,2015)。不难推断,鉴于防御性和破坏性建言所可能带来的风险,高表面和谐价值观的员工可能会调整其情感表达规则,进而影响其在消极情绪下的建言行为。本研究将基于自我调节的认知—情感加工系统模型(Mischel & Ayduk,2002),引入表面和谐价值观作为调节变量,探索员工的表面和谐价值观如何调节职场排斥通过消极情绪影响防御性及破坏性建言这一中介过程。

与以往研究相比,本研究在以下4个方面有所贡献:首先,与以往关注建设性建言的研究不同,本文集中关注了防御性和破坏性这两类消极建言行为,并从员工的职场负面经历入手,发掘消极建言的诱发机制,从而进一步补充和完善了建言的研究。其次,不同于以往从社会交换或社会认同理论解释职场排斥影响后果的研究,本文从消极情绪的视角诠释职场排斥的影响,关注消极建言行为背后的非理性动机,为解释职场排斥的负面影响提供了一个替代性的解释视角。再次,本研究基于自我调节的认知—情感加工系统模型,引入华人的表面和谐价值观作为调节变量,进一步解释职场排斥何时更可能诱发员工的消极建言行为,为职场排斥的影响作用设立了边界条件。最后,本研究结果将为管理者识别建言性质、建立职场排斥的预防与干预机制、引导价值观控制员工消极情绪等管理实践问题提供相关的理论指导。

二、理论与假设

(一)职场排斥与员工防御性、破坏性建言行为

排斥是指个体被他人忽视或拒绝,大部分的个体均拥有排斥他人或被他人排斥的经历。排斥会威胁人类的四种基本需求:自尊需求、归属需求、控制需求和有意义的存在(Williams & Sommer,1997)。排斥本是社会心理学概念,直至Ferris等(2008)将其引入工作场所后,才成为组织管理领域的热点话题。所谓职场排斥,是指员工在职场感受到的被他人忽视或拒绝的主观感知(Ferris et al.,2008)。虽然与其他职场攻击行为相比,职场排斥表现得更为隐蔽、细微,且较少涉及言语冒犯或肢体攻击,但其对个体的心理与行为存在持续的负面影响(Wu et al.,2016)。

本文认为,员工的职场排斥经历将诱发防御性和破坏性建言。首先,依据社会交换理论的消极互惠范式,当交换关系的一方受到另一方的不当对待时,双方形成“以牙还牙”的消极互惠,受害者倾向于采取报复性行动回应施暴方的行为(Biron,2010)。员工遭遇职场排斥将导致其工作资源受损,自主、胜任和归属等需要均不能得到满足。此时,个体可能通过某些消极有害的方式报复组织,并追求周围人和环境对自己的“关注” (刘玉新等,2013)。基于此,不难推断,当员工遭遇职场排斥时,出于消极互惠的考虑,可能采取一些偏激行为以报复组织。而出言反对和抵制乃至无故谩骂和诋毁组织的工作政策改进方案等正是员工报复组织的重要方式之一。其次,根据“离职、建言、忠诚和忽视”(EVLN)理论框架,当员工对组织中的某些方面感到不满意时,他们常常会表现出建言、离职或不忠等行为。因此,当员工在职场感觉到被排挤、忽视时,有可能采取偏激的建言行为(如防御性和破坏性建言)发泄内心的不满。基于此,本文提出以下假设:

假设1:职场排斥与员工防御性建言行为显著正相关;

假设2:职场排斥与员工破坏性建言行为显著正相关。

(二)消极情绪的中介作用

值得指出的是,简单将职场排斥与防御性、破坏性建言直接联系在一起可能是草率的,忽略了排斥所引发的员工情绪变化。员工的职场行为不仅可能出于理性加工,也可能是由情绪所引发的(Ferris et al.,2016)。员工在工作中体验的情绪类型可分为积极情绪和消极情绪。本文关注点是职场排斥,其负面影响已经为许多研究所证实(谢俊和严鸣,2016;陈晨等,2017),因而与此相对应的情绪关注点也就聚焦在消极情绪及其作用机制上。消极情绪是个体心情低落及陷入不愉悦境况的一种主观体验,包括愤怒、焦虑、恐惧等负向心理状态(Watson et al.,1988)。以往许多学者的研究指出,情境因素(如工作事件、领导行为和组织政策等)往往通过情绪间接影响员工的工作态度和行为(Ferris et al.,2016)。

本文认为,消极情绪在职场排斥与防御性、破坏性建言关系中起中介作用。依据情感事件理论,负面的工作事件会影响个体的情感认知评价机制,进而诱发消极情绪的产生。换句话说,当个体判断该负面事件会构成个人目标、需要及价值的阻碍时,消极情绪由此产生,并诱发个体从事负面工作行为以回应该消极情绪(Weiss & Cropanzano,1996)。职场排斥是一种“冷暴力”,对员工的生理和心理造成极大的伤害,威胁员工的自尊、归属感等需求,是一种重要的情境压力源(谢俊和严鸣,2016;陈晨等,2017),会引发一系列消极情绪的产生。以往实证研究结果也显示,不同类型的消极情绪都可能导致员工的偏差行为(Ferris et al.,2016)。由此不难推断,当员工遭遇职场排斥时,内心体验到人际不公平,诱发焦虑、恐惧、愤怒等一系列消极情绪的产生,最终可能引发员工出言抵制乃至谩骂组织的正常变革或工作程序。基于此,本文提出以下假设:

假设3:消极情绪在职场排斥与员工防御性建言关系中起中介作用;

假设4:消极情绪在职场排斥与员工破坏性建言关系中起中介作用。

(三)表面和谐价值观的调节作用

中国文化情境中向来强调社会交往和互动中人际关系的和谐,回避正面人际冲突是人们重要的行动准则之一。根据人际和谐的两种不同动机,Leung等学者(2011)区分了真诚和谐与表面和谐,前者将和谐看作为一种美德,发自内心的促进和谐人际关系的形成;后者则把维持和谐关系当作手段,最终目的则是避免自身利益的损失。与此观点相类似,Hwang(2000)认为,真诚和谐价值观倡导以积极、真诚、信任和支持的态度看待他人并参与人际互动;而表面和谐价值观则倡导置身事外、避免冲突,谨慎行事。个体的表面和谐价值观反映了其冲突回避的行为倾向。学者的实证研究结果表明,表面和谐与冲突回避行为正相关,而与整合解决冲突的行为负相关(Leung et al.,2011)。

依据自我调节的认知—情感加工系统模型,个体存在理性认知的冷加工系统和情感冲动的热加工系统。与热系统强调情感的自动反应所不同,冷系统强调对外部刺激进行认知加工,从而表现出理性行为(Metcalfe & Mischel,1999)。换句话说,个体有效的自我调节取决于其能否从情感自动反应系统转变为认知加工系统,而认知重构、注意力转换等形式的认知加工策略能够促进这一转换(Mischel & Ayduk,2002)。表面和谐价值观作为一种强调多维思考、注重人际和谐的认知思维模式,将对职场排斥通过消极情绪影响防御性和破坏性建言这一中介过程起调节作用。高表面和谐价值观的员工倾向于回避人际冲突,或面对冲突时,善于多角度考虑行为的可能后果,权衡后选择和谐的行为表达(魏昕和张志学,2010;Wei et al.,2015)。因此,多维思考、冲突规避作为注意力转换的认知加工策略,将有助于员工从情感自动反应系统转换为认知加工系统,表现出理性行为。鉴于此,高表面和谐价值观的员工即使遭遇职场排斥并产生消极情绪,其认知加工系统也会对行为反应进行控制和调节,从而减少消极抵抗或无故抨击组织政策的消极建言行为。

不仅如此,在组织中,个体的消极情绪存在转移和发泄的效应,这两种效应取决于个体的理性权衡。个体在建言之前常常察言观色,见机行事,综合考量建言的利弊得失,预期到防御性和破坏性建言这一对抗行为将使得个体往后更难融入组织。高表面和谐价值观的员工在遭遇排斥后,其认知加工系统将对行为后果在头脑中成像,比较加工各种行为后果(Metcalfe & Mischel,1999),最终可能将消极情绪转移到他处,如向亲友倾诉、寻求他人支持等,由此缓冲了消极情绪与两类建言的正相关关系,进而弱化了职场排斥通过消极情绪影响两类建言这一中介过程。基于此,本文提出以下假设:

假设5:表面和谐价值观负向调节职场排斥通过消极情绪影响防御性建言的中介效应,当员工表面和谐价值观较高时,职场排斥通过消极情绪影响防御性建言的中介效应较弱,反之越强;

假设6:表面和谐价值观负向调节职场排斥通过消极情绪影响破坏性建言的中介效应,当员工表面和谐价值观较高时,职场排斥通过消极情绪影响破坏性建言的中介效应较弱,反之越强。

三、研究方法

(一)研究对象和调查过程

为避免共同方法偏差对研究稳健性的影响,进一步发掘变量间的因果关系,本研究采用了多阶段、多种数据来源的方式收集上司与下属的一比一配对问卷,并采用便利抽样方式,选择华南地区的4家大型企业作为研究样本。首先,为获取企业高管的认可与支持,研究者前期先与企业高管进行多次交流,明确告知研究的学术目的、调研的相应流程、数据的保密及整体处理。其次,在得到高管支持并获得公司参与调研的上下级信息后,我们开始两轮问卷的发放工作。第一轮问卷的发放对象是下属员工,填写性别、年龄、学历、工作年限信息,并对职场排斥、消极情绪及表面和谐价值观进行评价,问卷填写完毕后直接由研究者回收。在间隔一个月时间后进行第二轮问卷发放,由员工的直接上级填写签有下属员工姓名的调查问卷,对员工的防御性建言、破坏性建言进行评价,填写完毕后由研究者回收、检查、录入及分析。

本次调研共发放配对问卷300套,剔除乱填及无法有效配对的问卷后,最终分析的问卷为232套,有效回收率为77.3%。描述性统计结果显示:有效问卷中男性员工为主,占65.9%,女性占34.1%;年龄则以20~29岁(22.9%)和30~39岁(56%)为主;52.1%的员工在当前组织的工作年限为1~3年。从以上描述性统计结果来看,本研究的研究对象具有较好的代表性。

由于本研究五个主要变量的评价来自于4间不同企业,本文通过单因素方差分析检验测量的独立性。单因素方差分析显示,个体层面测量的职场排斥(F=2.171,P>0.05)、消极情绪(F=1.393,P>0.05)、防御性建言(F=1.808,P>0.05)、破坏性建言(F=0.488,P>0.05)、表面和谐价值观(F=1.240,P>0.05)在不同企业间并不存在显著的均值差异。此外,我们计算了五个变量的ICC(1)值,以判断是否需要采用跨层分析解决数据独立性问题。结果显示,这五个变量的ICC(1)值均小于0.12的标准,因此可以在个体层面对变量关系进行统计分析。

(二)测量工具

职场排斥:采用Ferris等(2008)开发的10条目量表,举例条目为“在工作中,其他人忽视我的存在”(1=从不,5=非常频繁)。本研究中该测量的内部一致性系数为0.90。

消极情绪:采用Watson等(1988)开发的10条目量表,该量表以10个描述消极情绪的情绪词作为题项,要求被试者评估感受到消极情绪的频率,举例题项为“害怕的”和“心烦的”(1=几乎没有,5=极其多)。本研究中消极情绪测量的内部一致性系数为0.86。

防御性建言与破坏性建言:均采用Maynes和Podsakoff(2014)开发的5条目量表,防御性建言的举例条目为“即使某项工作改进建议有价值,他还是顽固地反对”,破坏性建言的举例条目为“他经常诋毁组织政策或目标”。上司以5点李克特刻度进行评价,从1=“完全不同意”到5=“完全同意”。本研究的防御性与破坏性建言量表的内部一致性系数分别为0.83和0.76。

表面和谐价值观:采用Leung等(2011)在中国情境开发的8条目量表,举例条目为“别人比自己有权势时,就要对他们忍让”。员工以5点李克特刻度进行评价,从1=“完全不同意”到5=“完全同意”。本研究该测量的内部一致性系数为0.89。

控制变量:人口统计学变量,如员工的性别、年龄、学历和工作年限将作为控制变量进入方程,以避免其对变量间因果关系造成影响。

四、分析结果

(一)变量区分效度的验证性因子分析

本文首先采用Mplus7.0分析软件对职场排斥、消极情绪、防御性建言、破坏性建言、表面和谐变量的区分效度进行验证性因子分析。由于主要概念(职场排斥、消极情绪和表面和谐)的测量题项较多,考虑到样本容量和模型拟合问题,我们根据探索性因子分析的结果将这3个变量的题项分别打包为3个显示条目,其余变量则是1个条目作为一个显变量(谢俊和严鸣,2016)。表1的验证性因子分析结果表明,与其他四因子、三因子、二因子、单因子模型相比,五因子模型的各项拟合指数最为理想(2/df=1.08<2;RMSEA=0.018<0.05;SRMR=0.040<0.05;CFI=0.99>0.90;TLI=0.99>0.90)。这一结果验证了本研究主要变量之间的区分效度,因此可以进行下一步的统计分析。

注:WO代表职场排斥,PE代表消极情绪,DFV代表防御性建言,DSV代表破坏性建言,SH代表表面和谐;“+”代表两个因子合并为一个因子。

(二)变量的描述性统计分析结果

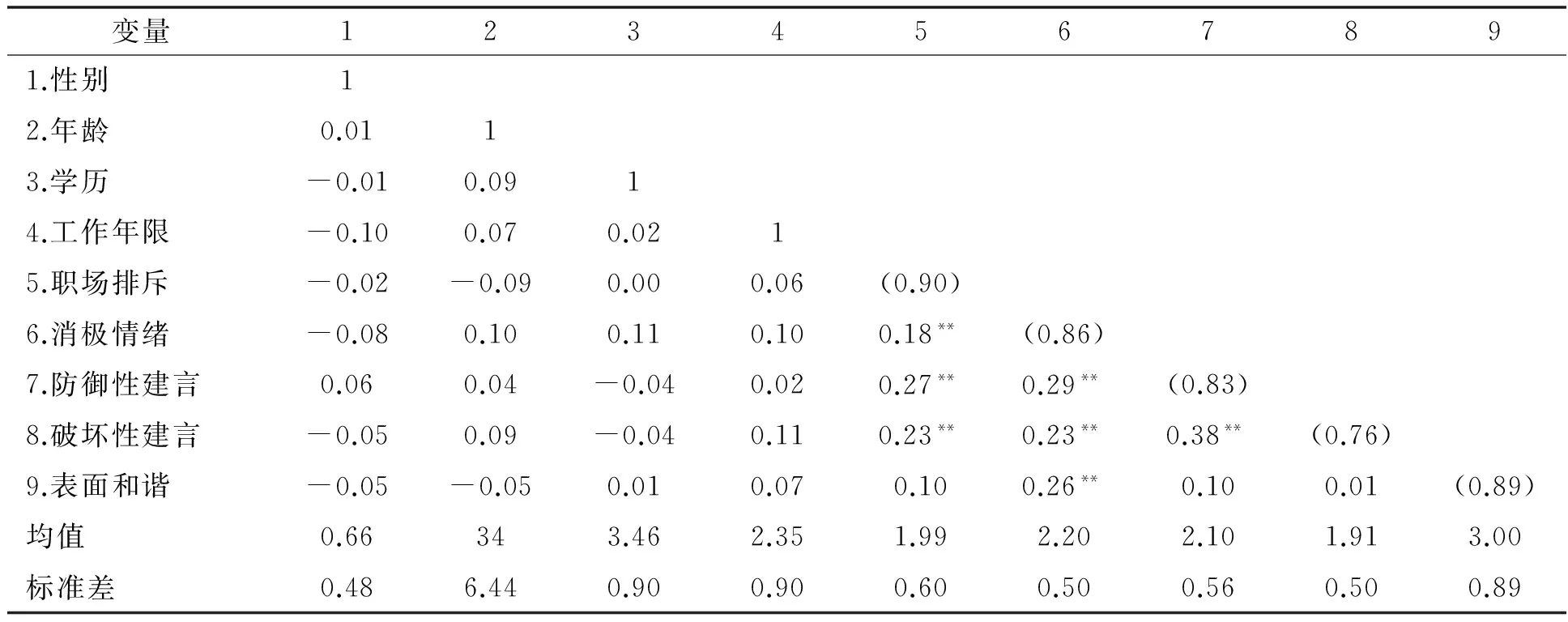

各变量的均值、标准差和相关系数如表2所示。职场排斥与防御性建言(r=0.27,P<0.01)、破坏性建言显著正相关(r=0.23,P<0.01),主效应的显著相关性为本文的假设1和假设2提供了初步支持。

表2 各变量的信度、描述性统计和相关系数

注:*P<0.05,**P<0.01(双尾检验);括号内数值是量表的内部一致性信度。

(三)假设检验

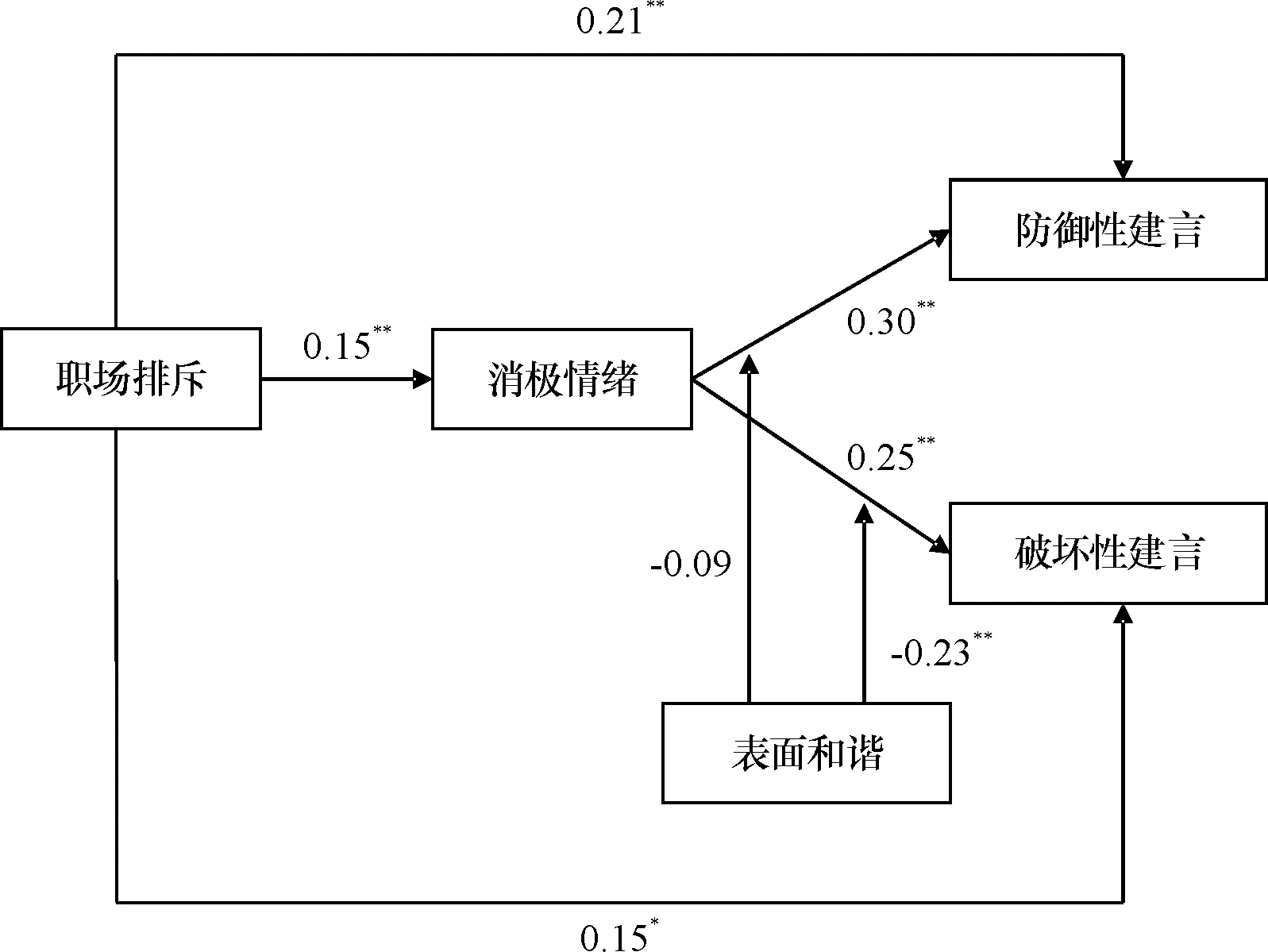

本文按照被调节中介效应检验步骤(Preacher et al.,2007)对主要假设关系进行验证,并采用重新抽样自助法进行重复抽样(均为2000次)生成间接效应的置信区间,从而验证消极情绪的中介效应以及加入表面和谐价值观后的被调节中介效应假设。与逐步回归方法相比,这一方法不仅能够直接估计变量间的间接效应及其构成路径的系数值,减少对模型参数和标准误估计的偏差,还能够运用重复抽样方法提供复合系数的分布,检验被调节的中介效应。图1为被调节的中介效应模型及路径系数。表3为中介效应和被调节的中介效应检验结果汇总。

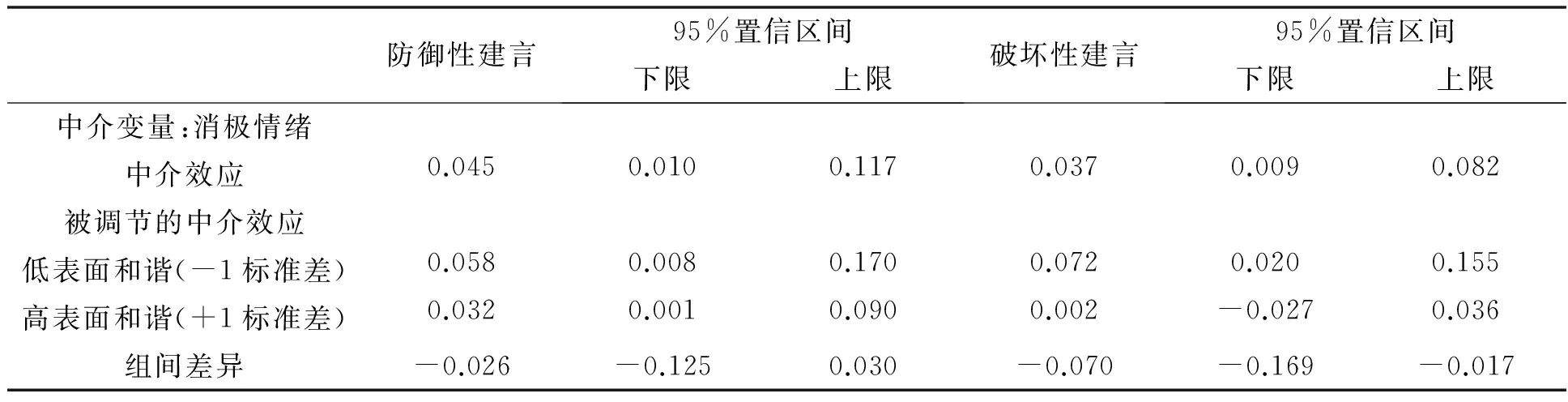

由图1的结果可见,职场排斥对消极情绪具有显著的正向影响(β=0.15,P<0.05),消极情绪正向影响防御性建言(β=0.30,P<0.01)和破坏性建言(β=0.25,P<0.01)。此外,职场排斥对防御性建言(β=0.21,P<0.01)和破坏性建言(β=0.15,P<0.05)同样具有显著的正向影响,假设1和2得到进一步支持。表3的结果显示,职场排斥通过消极情绪影响防御性建言的中介效应值为0.045,95%的偏差校正置信区间为[0.010,0.117],不包括零;职场排斥通过消极情绪影响破坏性建言的中介效应值为0.037,95%的偏差校正置信区间为[0.009,0.082],不包括零,假设3和假设4得到支持。

图1 被调节的中介效应模型及路径系数

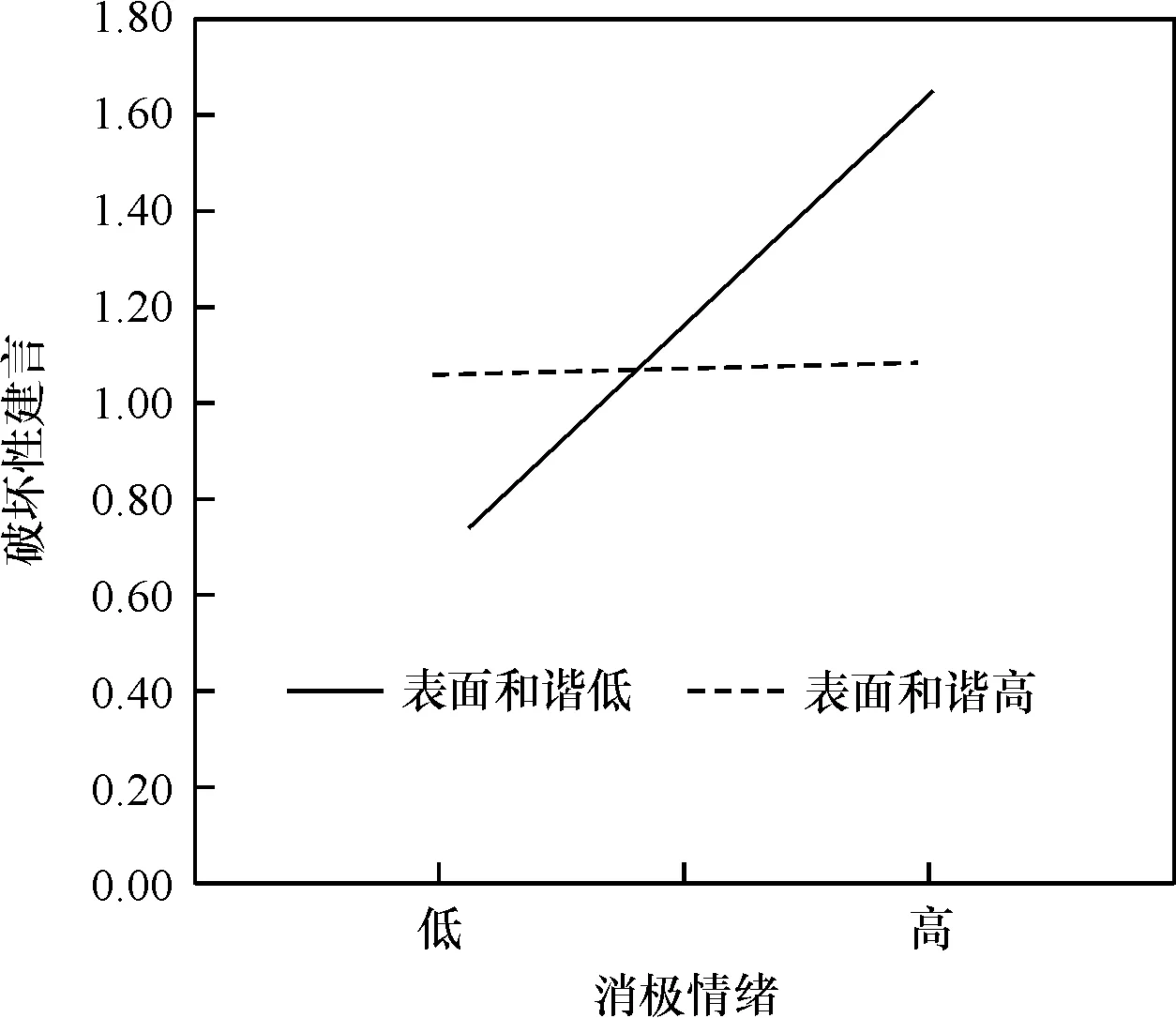

此外,从图1结果可见,消极情绪与表面和谐的交互项对员工防御性建言不具有显著的影响(β=-0.09,P>0.05),对破坏性建言则具有显著的负向影响(β=-0.23,P<0.01)。为了更直观呈现表面和谐对消极情绪与破坏性建言的调节效应型态,我们参照Split-Plot的作法进行绘图。从图2可见,在表面和谐高的情况下,消极情绪和破坏性建言之间的正向关系较弱;而在表面和谐低的情况下,消极情绪和破坏性建言之间的正向关系较强。

表3的统计结果显示,当表面和谐价值观取两种高低不同值(均值加减一个标准差)时,职场排斥通过消极情绪影响破坏性建言的间接效应存在差异。具体而言,在表面和谐价值观高的情况下,职场排斥通过消极情绪影响破坏性建言的间接效应不显著,间接效应值为0.002,95%的偏差校正置信区间为[-0.027,0.036],包括零;在表面和谐价值观低的情况下,间接效应值显著,为0.072,95%的偏差校正置信区间为[0.020,0.155],不包括零;并且,表面和谐价值观高低两种情况下的间接效应存在显著差异(Δ=-0.070),95%的偏差校正置信区间为[-0.169,-0.017],不包括零。由这一统计分析结果可知,当表面和谐价值观取高低不同值时,职场排斥通过消极情绪影响破坏性建言的间接效应存在显著差异,假设6得到数据支持。与此分析方法相一致,当表面和谐价值观取高低不同值时,职场排斥通过消极情绪影响防御性建言的间接效应不存在显著的差异,因而假设5没有得到数据支持。

表3 中介效应和被调节的中介效应检验结果汇总

注:Bootstrap样本数为2000。

图2 表面和谐对消极情绪与破坏性建言关系的调节作用

五、讨论与分析

(一)研究结论及其理论意义

第一,员工所遭遇的职场排斥会诱发防御性和破坏性建言。已有的研究大多关注建设性建言行为,而忽视了消极的建言行为(Gorden,1988;Van Dyne et al.,2003)。本研究将关注对象聚焦于消极建言,检验职场排斥是否会诱发防御性和破坏性建言。结果表明,职场排斥对防御性建言(β=0.21,P<0.01)和破坏性建言(β=0.15,P<0.05)均存在显著的正向影响。这一发现也与以往学者的研究结果一脉相承,如职场排斥与反生产行为、越轨行为均存在显著的相关关系(Zhao et al.,2013;刘玉新等,2013)。作为一种职场“冷”暴力,排斥让被排斥者感到被漠视和忽略,自身需求无法得到回应和满足,其负面影响不亚于职场“热”暴力(Ferris et al.,2008)。随着被排斥感日益强烈,被排斥员工可能不再期待重新被接纳,而是通过进言抵制或诋毁、谩骂组织变革方案或程序的方式来获得他人的关注,证明自己的存在。换言之,防御性和破坏性建言可能是个体面对职场排斥时的一种报复性行为反应。本文在Maynes和Podsakoff(2014)提出防御性和破坏性建言概念的基础上,进一步探讨与验证了职场排斥与这两种建言的显著正相关关系,这不仅是对以往建言行为研究的补充和拓展,也丰富和完善了职场排斥的后果研究。

第二,员工的职场被排斥经历构成负向情感事件,给员工造成严重的情绪负担,进而诱发防御性和破坏性建言。以往职场排斥的影响研究大多从社会交换或社会认同理论出发(Wu et al.,2016),将工作投入或组织认同等个体认知作为中介变量来解释职场排斥的影响机理,而忽视了非理性加工的消极情绪在其中发挥的作用。本文研究结果表明,职场排斥不仅直接导致防御性和破坏性建言,还通过消极情绪间接影响防御性建言(间接效应为0.045,CI为[0.010,0.117])、破坏性建言(间接效应为0.037,CI为[0.009,0.082])。由此可见,员工的消极建言行为并不局限于由认知因素所诱发的情形,作为非理性动机的消极情绪同样可能引发防御性和破坏性建言。不仅如此,消极情绪中介作用假设的验证也与先前王宇清等(2012)、Ferris等(2016)的研究结果保持一致,再次表明了情绪在工作事件和员工工作行为过程中的桥梁作用。

第三,在不同表面和谐价值观的影响下,职场排斥通过消极情绪间接影响防御性和破坏性建言的作用也会存在差异。依据自我调节的认知—情感加工系统模型,高表面和谐价值观有助于被排斥员工从情感自动反应系统转换为认知加工系统,从而展现出理性的行为反应。本文结果表明,表面和谐价值观调节了职场排斥—消极情绪—破坏性建言路径,而对职场排斥—消极情绪—防御性建言路径则不具有调节作用。由此可见,对于表面和谐价值观高的员工而言,更强调人际和谐关系的维持,当产生消极情绪时,更注重情绪的控制,从而导致破坏性建言行为不易发生。而只有当员工表面和谐价值观较低时,职场排斥通过消极情绪诱发破坏性建言的效应才生效。可见,消极情绪与低表面和谐价值观共同作用下诱发了破坏性建言的产生。换言之,消极情绪像是破坏性建言的“催化剂”,而表面和谐价值观则充当“保护伞”。总体而言,本研究通过引入表面和谐价值观,构建被调节的中介模型来探讨防御性和破坏性建言的诱发机理,从而更全面、更系统地考察中介变量和调节变量的综合作用过程,揭示职场排斥影响防御性、破坏性建言的“黑箱”。

而对于表面和谐价值观并未调节职场排斥—消极情绪—防御性建言路径,可能与防御性建言的性质有关。与破坏性建言所强调的无端诋毁、谩骂或过度贬低组织程序和政策有所不同,防御性建言侧重于出言抵制合理的工作改进方案。从行为对组织的影响来看,防御性建言的破坏性较弱,而隐蔽性则较强。尤其是在价值观多元化、决议民主化的现代职场,不同立场的员工对同一变革方案有着截然不同的意见也是极为常见的,由此也为员工的防御性建言提供了天然庇护。而表面和谐观的调节作用强调的是被排斥员工的认知加工系统,即理性思考行为的得失利弊,从而对消极情绪作出理性的行为反应。从这一点来看,即便员工出于发泄消极情绪的目的而进行防御性建言,也可能被上司和同事解读为观点或立场的不同所致,人际风险较小,对人际和谐的破坏作用也较小,此时表面和谐价值观的认知加工系统对行为的约束作用可能失效。因此,消极情绪与防御性建言的关系不受表面和谐价值观的影响,使得表面和谐价值观并未对职场排斥—消极情绪—防御性建言这一过程起调节作用。本文的这一研究结果再次证实了防御性建言和破坏性建言的区分是有意义(Maynes & Podsakoff,2014),两者的诱发机制存在不同的边界条件。并且,由于消极情绪引发防御性建言的路径不受表面和谐价值观的约束,那么意味着与破坏性建言相比,防御性建言在组织中可能更为普遍。诚然,基于结论稳健性的考虑,未来的研究还需进一步对以上变量关系进行验证。

(二)实践意义

本研究的实践意义主要集中在以下三个方面:

第一,管理者应当通过多种方式了解建言者的职场负面经历,以准确判断其建言的性质。本文研究表明,建言行为背后存在多种复杂动机,并非均出于维护组织利益而进行,而职场排斥则是预测员工防御性和破坏性建言的重要指标之一。鉴于此,对于那些处于职场“边缘人”角色的被排斥员工,其抵制或诋毁组织变革或政策的建言行为应当引起管理者的足够重视,多维度识别其建言行为的动机,减轻乃至消除负面影响。此外,研究结果也表明,相对于破坏性建言,防御性建言的诱发机制不受表面和谐价值观的约束。这就意味着在组织实践中,遭遇职场排斥的员工更可能以防御性建言的形式来表达不满。因此,管理者应当把由排斥导致的防御性建言与正常的观点表达行为区分开,并采取针对性的策略缓解或消除对组织起破坏作用的消极建言。

第二,组织应当建立职场排斥的预防与干预机制,竭力消除职场排斥。本研究结果表明,职场排斥会引发消极情绪,进而诱发防御性和破坏性建言。基于此,管理者一方面可以采取事前控制的方法,从组织文化建设入手,塑造开放、包容、互助的文化氛围,从源头上遏制滋生职场排斥的土壤。另一方面,采取事中监控的方法,当发现组织中存在排斥现象时,及时进行干预,消除员工之间的芥蒂,防止排斥固化与加重,缓解员工的消极情绪。最后,采用事后援助的方法,给予被排斥员工必要的心理疏导,引导员工采取科学、有效的方式宣泄负面情绪。

第三,管理者在人员选拔及组建团队时,应当适当关注员工的表面和谐价值观,通过价值观的引导控制消极情绪,避免破坏性建言的泛滥,提升员工建言献策的有效性。本研究结果显示,表面和谐价值观高的员工即使遭遇职场排斥,也能较好地控制消极情绪,尽量不采取破坏性建言行为;而对于表面和谐价值观低的员工,一旦遭遇职场排斥,在消极情绪引导下很容易产生破坏性建言行为。由此可见,尽管与真和谐相比,表面和谐价值观更具工具性,但其对于抑制破坏性建言具有一定的正面作用。尤其是在价值观多元化的现代职场,思想、观点和方法的碰撞日益激烈,真和谐固然应当大力提倡,但基于关系维护,避免冲突恶化的表面和谐也具有积极的意义。

(三)研究局限和展望

本研究也存在一定的局限:第一,受各种条件的限制,问卷调查主要在珠三角的企业中进行,样本的代表性存在天然不足。未来的研究应当扩大范围,在多地域开展问卷调查,增强研究的外部效度。第二,由于自变量(职场排斥)和中介变量(消极情绪)对因变量(防御性和破坏性建言)的影响需要通过一定时间才能呈现,本文采用时间滞后设计以发掘变量间关系。与横截面研究设计相比,时间滞后设计在揭示变量影响作用上具有一定的优势。然而,由于时间滞后设计仍然无法断言变量间的因果关系,因此未来的研究应当采取更严谨的纵向研究(longitudinal research design)或交叉滞后面板设计(cross-lagged panel design),为职场排斥、消极情绪和建言关系的验证提供更为有力的证据。第三,本研究依据情感事件理论,证明了消极情绪在职场排斥与防御性、破坏性建言之间所起的中介作用,但职场排斥对两种建言的影响可能有多种不同路径,未来研究可以探讨不同路径的影响效果及其边界条件。第四,本研究在探讨防御性和破坏性建言诱发机制时,只选择了常见的人口统计学变量作为控制变量,而并未控制其他一些可能影响建言发生的变量(如心理安全)。因此,未来的研究应当弥补这一缺陷,选择恰当的控制变量以增加研究结论的稳健性。

[参 考 文 献]

陈晨,杨付,李永强. 职场排斥的作用机制与本土化发展. 心理科学进展,2017(8): 1387—1400.

陈坤,刘星. 员工建言与发言研究审视与整合——基于本质和效应的分析. 外国经济与管理,2016(8): 95—112.

刘玉新,张建卫,王成全,彭凯平. 职场排斥对反生产行为作用机制的实验研究. 中国软科学,2013(10): 157—167.

王宇清,龙立荣,周浩. 消极情绪在程序和互动不公正感与员工偏离行为间的中介作用:传统性的调节机制. 心理学报,2012(12): 1663—1676.

魏昕,张志学. 组织中为什么缺乏抑制性进言?管理世界,2010(10): 99—109.

谢俊,严鸣. 积极应对还是逃避?主动性人格对职场排斥与组织公民行为的影响机制. 心理学报,2016(10): 1314—1325.

Biron, M. Negative Reciprocity between Perceived Organizational Ethical Value and Organizational Deviance. Human Relations, 2010, 63 (6): 875-897.

Ferris, D. L., Brown, D. J., Berry, J. W., & Lian, H. The Development and Validation of the Workplace Ostracism Scale. Journal of Applied Psychology, 2008, 93(6): 1348-1366.

Ferris, D. L., Yan, M., Lim, V. K., Chen, Y., & Fatimah, S. An Approach-Avoidance Framework of Workplace Aggression. Academy of Management Journal, 2016, 59(5): 1777-1800.

Gorden, W. I. Range of Employee Voice. Employee Responsibilities and Rights Journal, 1988, 1(4): 283-299.

Hwang, K. K. Chinese Relationalism: Theoretical Construction and Methodological Considerations. Journal for the Theory of Social Behavior, 2000, 30(2): 155-178.

Kakkar, H., Tangirala, S., Srivastava, N. K., & Kamdar, D. The Dispositional Antecedents of Promotive and Prohibitive Voice. Journal of Applied Psychology, 2016, 101(9): 1342-1351.

Leung, K., Brew, F. P., Zhang, Z. X., & Zhang, Y. Harmony and Conflict: A Cross-cultural Investigation in China and Australia. Journal of Cross-Cultural Psychology, 2011, 42(5): 795-816.

Maynes, T. D., & Podsakoff, P. M. Speaking More Broadly: An Examination of the Nature, Antecedents, and Consequences of an Expanded Set of Employee Voice Behaviors. Journal of Applied Psychology, 2014, 99(1): 87-112.

Metcalfe, J., & Mischel, W. A Hot/Cool-system Analysis of Delay of Gratification: Dynamics of Willpower. Psychological Review, 1999, 106(1): 3-19.

Morrison, E. W. Employee Voice and Silence. Annual Review of Organizational Psychology and Organizational Behavior, 2014, 1(1): 173-197.

Mischel, W., & Ayduk, O. Self-regulation in a Cognitive-Affective Personality System: Attentional Control in the Service of the Self. Self and Identity, 2002, 1(2): 113-120.

Preacher, K., Rucker, D. D., & Hayes, A. F. Addressing Moderated Mediation Hypotheses: Theory, Methods, and Prescriptions. Multivariate Behavioral Research, 2007, 42(1): 185-227.

Van Dyne, L., Ang, S., & Botero, I. Conceptualizing Employee Silence and Employee Voice as Multidimensional Constructs. Journal of Management Studies, 2003, 40(6): 1359-1392.

Watson, D., Clark, L. A., & Tellegen, A. Development and Validation of Brief Measures of Positive and Negative Affect: The PANAS Scales. Journal of Personality and Social Psychology, 1988, 54(6): 1063-1070.

Wei, X., Zhang, Z. X., & Chen, X. P. I Will Speak Up If My Voice Is Socially Desirable: A Moderated Mediating Process of Promotive Versus Prohibitive Voice. Journal of Applied Psychology, 2015, 100(5): 1641-1652.

Weiss, H. M., & Cropanzano, R. Affective Events Theory: A Theoretical Discussion of the Structure, Causes and Consequences of Affective Experiences at Work. Research in Organizational Behavior, 1996, 18(3): 1-74.

Williams, K. D., & Sommer, K. L. Social Ostracism by Coworkers: Does Rejection Lead to Loafing or Compensation? Personality and Social Psychology Bulletin, 1997, 23(7): 693-706.

Wu, C. H., Liu, J., Kwan, H. K., & Lee, C. Why and When Workplace Ostracism Inhibits Organizational Citizenship Behaviors: An Organizational Identification Perspective. Journal of Applied Psychology, 2016, 101(3): 362-378.

Zhao, H. D., Peng, Z. L., & Sheard, G. Workplace Ostracism and Hospitality Employees’ Counterproductive Work Behaviors: The Joint Moderating Effects of Proactive Personality and Political Skill. International Journal of Hospitality Management, 2013, 33(1): 219-227.