类标记的跨语言对比

2018-05-18邓晓华童芳华

邓晓华,童芳华

(厦门大学 人文学院,福建 厦门 361005)

一 人是分类的动物

《尚书·泰誓上》有云:“惟天地万物父母,惟人万物之灵。”人的出现,是自然演化中最伟大的成果和最壮丽的事件之一,其中浓缩和凝聚了自然历史的精华。自然历史进程赋予人各种潜能素质,人则通过现实的实践活动在与自然的交互作用中把这些潜能素质铸就成自身独有的本质力量。这些本质力量表现为人的理性、好奇心、感觉能力、思维能力、语言能力、意志力、想象力和创造力,等等。

在人的本质力量当中,还包含一种特殊的分类本能。正是由于这种本能,人们远在知道什么是分类学以前,就已经在思想上对自己所在的世界进行分类了。这种分类的烙印,无论是自发的还是自觉的,无论是针对物质世界的还是针对精神世界的,都被深深地打在了与他们的思维有着密切联系的语言上。人是分类的动物:在某种意义上可以说,整个讲话过程只不过是把各种现象(没有两种现象在每一个方面都是相同的)根据看到的相似点和相异点分成不同的类而已。在命名过程中我们又看到了同样根深蒂固而又非常有用的倾向——识别相像性并且通过名字的相似来表达现象的相似[1]。

类标记的跨语言对比,把汉语置于更多的语言背景当中进行研究,是对汉语语法范畴的特点及其所折射出的汉民族认知个性的探索,也是对人类认知能力、认知方式以及这一能力及方式对于语言形成所可能造成的影响的探索,对于人类学、语言学、心理学等学科而言,都有重大的意义。

二 类标记的定义、特点和分类

任何一种语法现象都包含一定的语法意义,这是它的内容;而内容必须借一定的形式表现出来,这就是语法形式。通过语法形式表达出来的语法意义的类别叫语法范畴[2]145,152。语法范畴,即语法意义的类别,必须通过特定的语法形式表达出来,我们把这种形式称为类标记(Category Marker)。类标记相互之间的差异性,我们称之为类的标记性(Category Markedness*Markedness也可译作“标记现象”。)。可以说,没有类标记,就没有类的标记性,而没有类的标记性,就没有所谓的语法范畴。鉴于此,研究语法范畴,可以从类标记入手。

语法范畴,究其本质,是语法的类别。从认知角度来看,则是类意识在语言中的传达、虚化和泛化。语法范畴的确立,离不开虚化程度很高、适用范围很广的类标记的存在。因此,当我们从类标记入手来研究语法范畴时,应该以虚化程度较高的类标记研究作为重点。不过,虚化和泛化既不是空穴来风,也不可能一蹴而就,而必须以具体的、零散的分类作为起点和基础。鉴于此,具体的、零散的类标记的存在也不应该被彻底地忽视或遗忘。

根据类标记在词法结构上所呈现的特点,我们可以把类标记划分为屈折类标记、黏着类标记和孤立类标记三类。其中,屈折类标记与其他词或词根相结合并相互融为一体,很难甚至无法看到任何一方的“身影”。我们只能在完全相同的语法环境下,从纯理论的角度推导出它们彼此的存在。黏着类标记在词法分析上比屈折类标记要简单很多,此时的类标记就像前缀(Prefix)或者后缀(Suffix)那样黏在其他词或词根上面,虽然常常伴随一定的语音变化,但类标记基本上还是清晰可辨的。孤立是一个相对于屈折和黏着而存在的概念。孤立的类标记并不是真正的孤立,它和屈折的类标记以及黏着的类标记一样在逻辑及语法意义上都对相关的词或词根有一定的依赖性,只不过因为拥有完整的音节且几乎不与这些词或词根发生连读和音变而在语音形式及相应的正字法上显得比较孤立而已。以代词的复数类标记为例,汉语的“们”在“我们”当中是孤立于“我”的,日语的“たち”在“わたしたち”当中是黏着于“わたし”的,而在英语的we(我们)当中,我们根本无法分离出一个与汉语或者日语相类似的能够作为复数类标记的词素来。

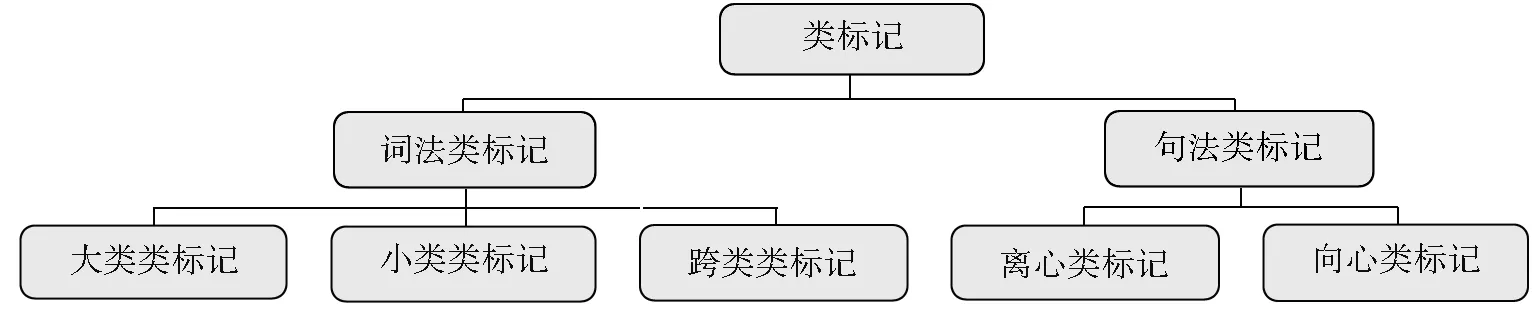

本文通过以下方式对类标记进行划分并依次展开探讨:首先,我们从语法层次的角度将类标记划分为词法类标记和句法类标记;其次,在此基础上,我们将词法类标记根据其分类功能所涵盖的词类范围细分为大类类标记、小类类标记和跨类类标记三种,将句法类标记根据其句法结构的归属细分为离心类标记和向心类标记两种。如图1所示:

图1 类标记的划分

(一)词法类标记

1.大类类标记

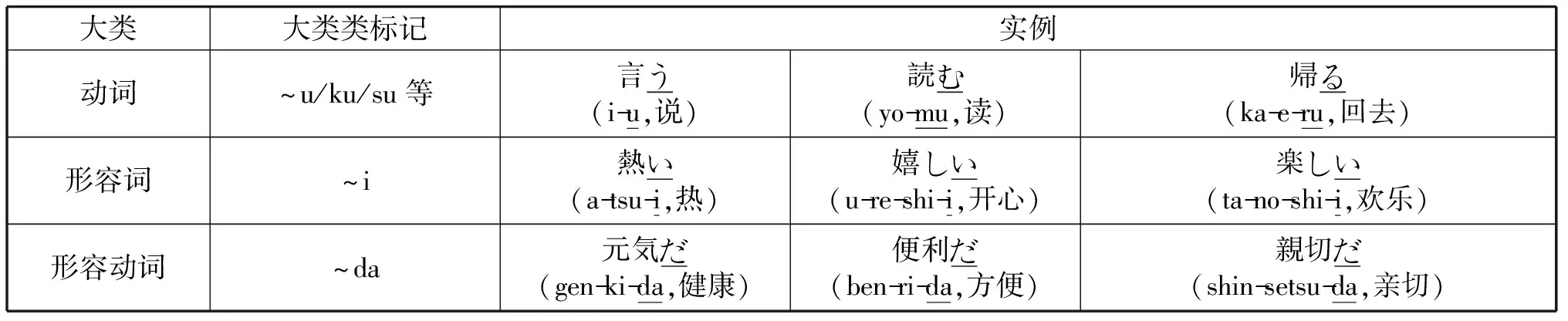

有些语言的特定词类(Word Class)在整体上拥有区别于其他词类的类标记。这种类标记我们称之为大类类标记。如表1所示的日语的动词、形容词和形容动词:

表1 日语大类类标记及实例

在日语系统当中,所有的动词都以元音u或u参与构成的开音节结尾,所有的形容词都以元音i结尾,所有的形容动词则都以开音节da结尾。这些元音或开音节分别扮演着动词、形容词和形容动词类标记的角色。由于类标记的存在,我们虽然不能肯定以u或u参与构成的开音节结尾的单词就一定是动词,但毫无疑问的是,动词必定以u或u参与构成的开音节结尾。甚至是由其他词类转化而来的动词或是由其他语言借入的动词,也必须添加相关的类标记。举例而言,由名词“勉強”转换而来的动词是“勉強する”,在名词的基础上添加了包含开音节ru在内的词尾suru。又如动词サボる来自法语单词sabotage,进入日语后添加了开音节词尾ru。

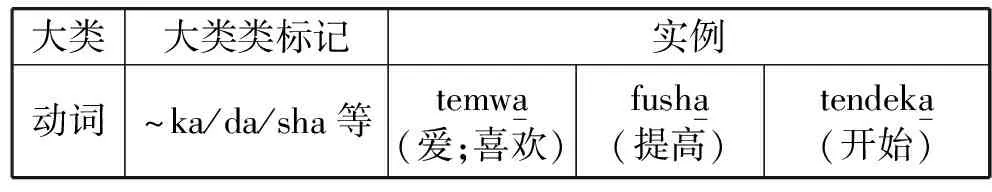

本巴语[3]动词也有大类类标记。与日语不同的是,本巴语动词的大类类标记为元音a参与构成的开音节。外来词进入本巴语动词体系时,词尾必须打上这一类标记。如来自英语的kopa,词尾元音a由英语copy当中的y转化而来。更多实例如表2:

表2 本巴语动词大类类标记及实例

大类类标记通常为其所在词类的一系列规则性形态变化埋下伏笔。例如,日语动词的一般敬体形式,除了部分以-ru和-suru结尾的动词之外,都通过将u改为i并添加masu的方式来实现,如言います(i-i-ma-su)、読みます(yo-mi-ma-su)、喜びます(yo-ro-ko-bi-ma-su)等;形容词的过去式则都将词尾-i改为-katta,如熱かった(a-tsu-kat-ta)、嬉しかった(u-re-shi-kat-ta)等;形容动词在修饰名词时则普遍将词尾-da改为-na,如元気な(gen-ki-na)、便利な(ben-ri-na),等等。

日语和本巴语大类类标记的虚化和泛化程度都极高。相比之下,汉语只有极少词素具有一定的词类类标记的功能,如以前缀“可”开头的词多为形容词,包括“可爱、可恨、可笑、可悲、可耻、可怕”等,以后缀“化”结尾的词多为动词,包括“全球化、现代化、信息化、网络化、国际化”等。但是,“可”和“化”都包含实意,虚化程度很低,适用范围都很小,还远远达不到大类类标记的高度。

2.小类类标记

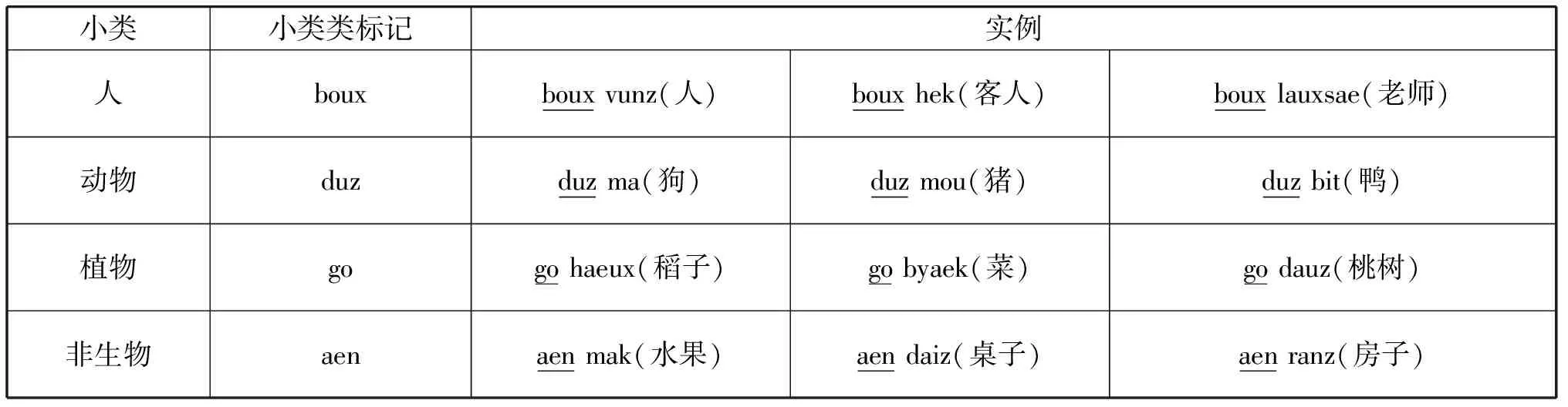

在有些语言当中,特定词类的内部成员被进一步划分为数量不等的小类,并拥有相应的类标记。这种类标记我们称之为小类类标记。壮语、木佬语、水语、莫语、柔若语、浪速语、本巴语等语言的名词内部都有这种小类类标记。

在壮语的名词体系中,一般名词为表明其生命度(Animacy)的类属,可以在名词前添加一个与该类属相对应的类标记。如表3所示:

表3 壮语名词小类类标记及实例

在此基础上,壮语的小类类标记还可以进一步细化。如laux用于男性老人、naih用于女性老人、nadaek用于男性中年人、yah用于女性中年人、lwg用于男性青少年、dah用于姑娘,等等[4]26-27。

壮语名词的小类类标记通常被称作量词,但实质上与向心结构中的量词在语法功能上并不相同。壮语向心结构中的量词只有与数词在语序上相连而后接名词性成分时,才可看作在语法上表示事物的单位,而在处于名词性结构中心位置时则只表示事物的类别,量名结构在任何情况下都不含有“一”的意思,而只泛指该名词所指的事物[5]。

本巴语的名词也有小类类标记。名词以其生命度(Animacy)作为主要指标,辅以大小(Size)、抽象性(Abstractness)等概念,一共划分为九个不同的类别,并分别冠以特定的词头,即aba-/umu1-、ba-/ø-、ama-/i-、imi-/umu2-、in-/ulu-、ifi-/ici-、utu-/aka-、ubu-、uku-。这些词头就是本巴语名词的小类类标记。如表4所示:

表4 本巴语名词小类类标记及实例

本巴语名词的小类类标记还兼具数(Number)的类标记功能,如aba-和umu1-既在生命度上表示“人或人的社会角色”,又在数上分别表示“复数”和“单数”。这是一种以不同有标记项之间的差异对立为特征的数范畴。

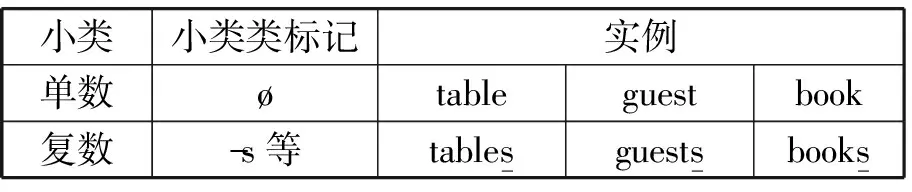

英语、法语[6]、西班牙语[7]、塞尔维亚语[8]等语言的名词拥有数(Number)的小类类标记。与本巴语不同的是,这些语言的数范畴表现为无标记项同有标记项之间的差异对立。以英语为例,绝大多数英语可数名词可以划分为单数和复数两类。其中,单数名词为无标记项,我们以符号ø来表示;复数名词为有标记项,虽然存在不少特例,但大多以-s及其变体作为小类类标记。如表5:

表5 英语可数名词小类类标记及实例

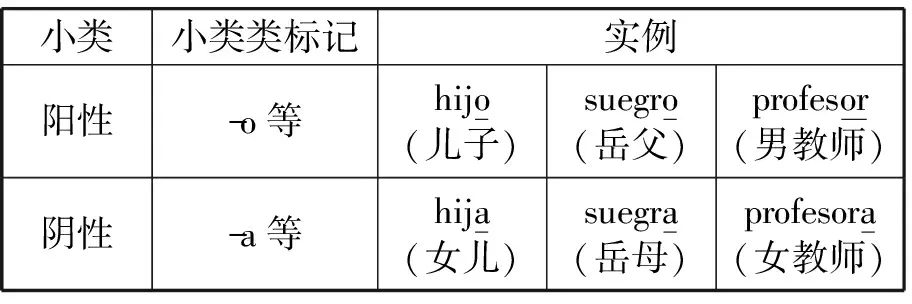

英语、法语、西班牙语等语言的名词还不同程度地拥有与语法性(Gender)有关的小类类标记。如表6,以西班牙语为例:

表6 西班牙语名词小类类标记及实例

西班牙语名词表性的类标记由于特例太多而在可靠性上大打折扣。如radio(收音机)、mano(手)、moto(汽车)等虽然以-o作为词尾,但却是阴性名词,día(天)、mapa(地图)、planeta(行星)等虽然以-a作为词尾,却是阳性名词。

英语和法语名词表性的类标记则存在泛化程度很低的问题。除了一部分表人或动物的名词,如英语的actor/actress(男/女演员)、host/hostess(男/女主人)、waiter/waitress(男/女服务员)、tiger/tigress(公/母老虎)等之外,大多数植物或非生物名词在词法层面没有任何性的类标记,无法直接判断其性的归属。

由于词法层面小类类标记的不可靠性及其适用范围的局限性,西班牙语和法语等语言名词的性语法范畴的确立,必须依靠其成熟而可靠的句法类标记来实现。关于这一点,我们在下文进行阐述。

3.跨类类标记

日语、本巴语、壮语等语言词法类标记的发展可谓是“风生水起”。相比之下,汉语在这方面则似乎“毫无建树”。举例而言,汉语的“江”“河”“湖”“海”等分别读作jiāng、hé、hú、hăi,无论是听起来还是看上去(如果使用汉语拼音或其他拼音文字书写的话)都很难让人感受到任何与语义相关的形态上的共同点。

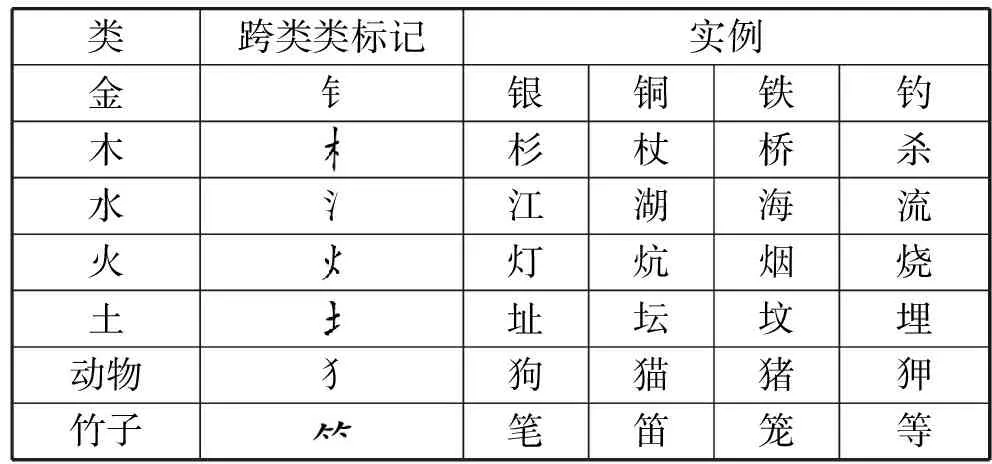

那么,汉民族的类意识是否真的在发展步伐上慢了外部世界一个节拍,抑或是已经发展了但还没有来得及在汉语当中留下印记呢?只要我们将目光投向汉字时,这个问题的答案就不言而喻了。事实上,汉民族不但有着强烈的类意识,而且将这种意识深深地注入到了他们所特有的文字当中。这种文字,就是汉字。这种类意识的载体,就是汉字的偏旁。从战国至秦汉,正是逻辑学中的“类”概念运用到文字学的过程,即从客观现实中的“物以类聚”到文字上的“以类相从”。两汉大赋中草木鸟兽虫鱼之名,《史记》《汉书》中多无偏旁,后入《昭明文选》乃加偏旁了[9]234。偏旁将汉语汉字根据其语义上的关联性(Relatedness)划分为不同的类别,不但成功摆脱了绝大多数语言在类标记领域所受到的语音束缚,以不增加任何语音负担的简洁方式实现了词的分类,而且所划分出来的词的类别横跨了名词和动词,甚至部分地扩展到了其他词类。鉴于此,我们说偏旁是一种特殊的跨类类标记。如表7所示:

表7 汉语跨类类标记及实例

汉语汉字的偏旁与其他语言的类标记有区别,也有共同之处。区别在于:其一,汉字偏旁属于文字的范畴,因此其标记功能非常稳定,又因为是跨词类的,所以其内涵比较宽泛;其二,汉字偏旁数量偏多,因此虚化程度整体偏低,而且标记功能有高有低、参差不齐。共同点在于:汉字偏旁以及所有其他类标记都与人类的类意识有关,都承载着特定的民族文化,都能够指引相关语言的使用者从一个特殊的精神视角来类化我们这个共同的物质世界。

(二)句法类标记

语言可以在词法层面对其词汇以及词汇所指向的事物、动作、概念等进行分类并打上相应的类标记。这是一种直接的并且有着直观效果的分类方法,就像人们在现实生活中给警察配上警服,给学生配上学生装,给女生穿上裙子,给男生打上领带一样。与此同时,语言还有一种比较间接而含蓄的分类手段,那就是以特定的句法结构为平台,为那些被认为是同属一类的词汇寻找一个外部的着力点,并在该着力点处添加——甚至是直接将该着力点打造成——相关词汇共同的类标记。这种分类方式,我们称之为句法分类。

句法结构分为离心结构(Exocentric Construction)和向心结构(Endocentric Construction)两种。相应地,我们把前者当中的类标记称作离心类标记,后者当中的类标记称作向心类标记。在句法类标记所呈现的类当中,分类对象一般都是名词,着力点和栖息地则以动词和形容词为主。

1.离心类标记

分类始终涉及一个分类标准问题。离心类标记也是如此。

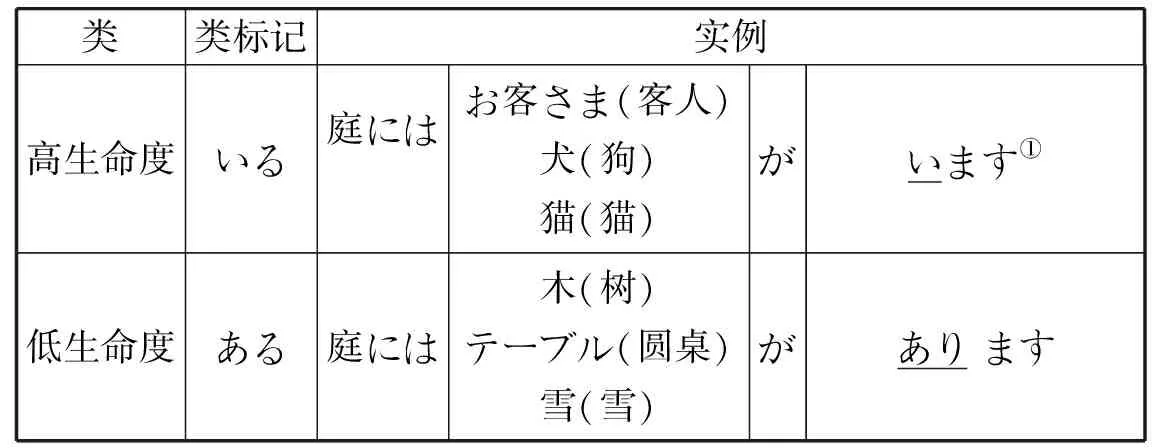

有的语言关注事物生命度(Animacy)的高低。在汉语的存在句中,无论是说“院子里有客人。”还是说“院子里有树。”“有”都不会因为“客人”或“树”的改变而改变。日语则不然,当主语为“客人”“狗”“猫”等人或动物时,所对应的动词是いる;为“树”“桌子”“雪”等植物或非生物时,所对应的动词则是ある。换言之,在日语的语言世界里,“お客さま”“犬”“猫”等虽然没有任何词法层面关乎其生命度的小类类标记——这些词之间从语音到文字差别都很大,但却在句法层面因为共享“いる”而走到了一起。与此同时,作为对比和参照,同样在语音和文字形态上差异很大的“木”“テーブル”“雪”也因为共享“ある”而走到了一起。思维世界基于事物生命度所做出的分类被清晰而有力地打在了主谓结构的谓语之上。如表8所示:中,以至于不同类别的社会群体不得不面对“不同的死亡”。据《礼记·曲礼下》记载:“天子死曰崩,诸侯死曰薨,大夫死曰卒,士死不禄,庶人曰死”。“崩”“薨”“卒”“不禄”等虽然都是“死”,但却成功地在句法层面强化了其所对应社会群体的等级差别。时至今日,中国人已经不再分为三六九等,“崩”“薨”“卒”“不禄”等就失去了其存在的社会基础。但是,价值观在类的划分上依然发挥着一定的作用。比如说,值得尊敬的那一类人的“死”,我们称之为“去世”“离世”或“逝世”,这是不受尊敬的另一类人所享受不到的语言待遇。

表8 日语离心类标记及实例

① います和あります分别是いる和ある的一般敬体形式。

有些语言关注人的社会等级(Social Class)。中国曾经经历过一个漫长的封建时期,社会等级森严。这种等级制度清晰而有力地投射在当时的语言当以上日语基于生命度以及汉语基于社会等级、价值观而生成的句法类标记都比较零散,适用范围也非常狭窄,只能算是离心类标记的一种初始状态。相比之下,法语、本巴语、维吾尔语等许多语言基于人称(Person)的离心类标记则虚化及泛化程度很高。以法语为例,其以-ir结尾的动词直陈式现在时的变位词尾是:-s,-s,-t,ons,-ez,-ent;或是-e,-es,-e,-ons,-ez,-ent。如此一来,汉语中任何人的“奔跑”动作,在法语中都会因为人称的不同而演变成不同的“奔跑”,因为这些法语的“奔跑”除了“奔跑”之外,还被打上了基于人称的离心类标记。如表9所示:

表9 法语离心类标记及实例

2.向心类标记

向心结构包括形容词和名词所构成的定名或名定结构、数词和名词所构成的数名或名数结构、冠词与名词所构成的冠名或名冠结构等。在有些语言当中,数词、冠词也是形容词的一部分。

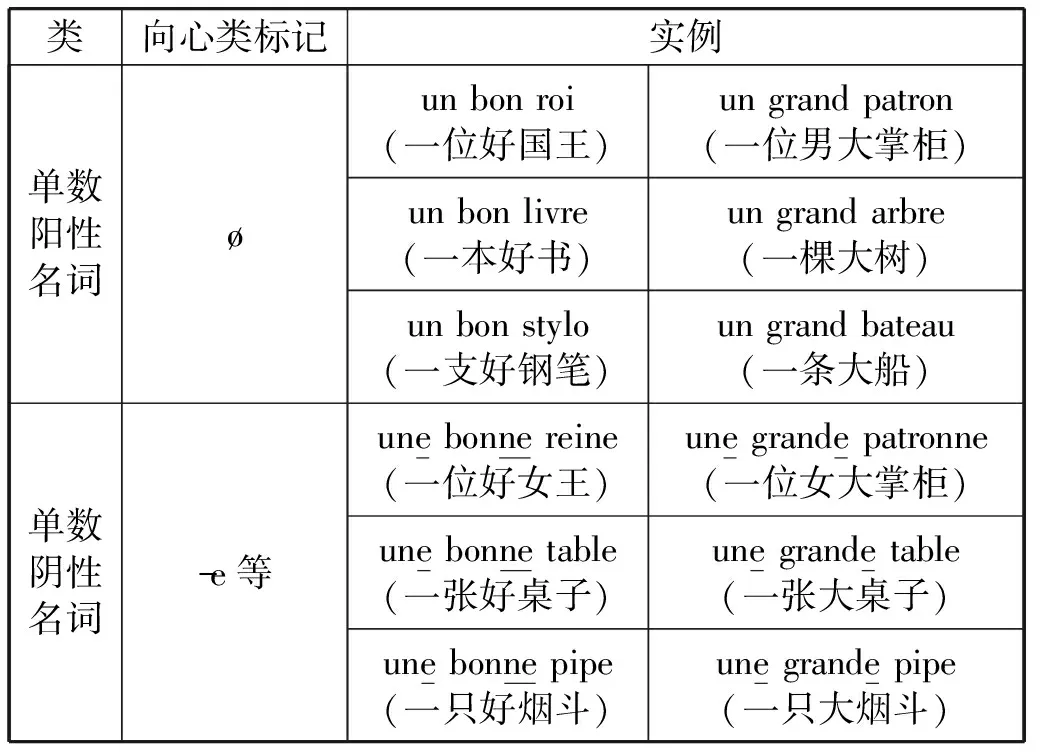

先来看定名或名定结构。在汉语当中,无论是说“好国王”还是“好王后”,“好”在形式上都始终如一,既不会因为“国王”和“王后”性别不同而区别对待,也不会因为“国王”或“王后”在数量上由一增加到二而做出调整。英语形容词good(好)、日语形容词“良い(好)”等也是如此。法语、西班牙语、塞尔维亚语等语言却不然。如表10,以法语为例,在同为单数的前提下,阳性名词需要为其冠词或形容词添加向心类标记ø,阴性名词则需要添加-e或其变体:

表10 法语向心类标记及实例

词法层面,法语绝大多数名词,尤其是植物和非生物名词,是没有任何“性”标记的。人们很难或者根本无法直接根据一个名词自身的“长相”来判断它的“性”归属。法语确立其名词性范畴所依靠的,是其句法层面成熟而可靠的向心类标记ø和-e的对立存在。这种向心类标记黏着于形容词之后,使得几乎每一个法语形容词都存在一定程度的形态对立。当这些形态各异的形容词在执行修饰名词的共同语法职能时,反过来又将类的概念泛化到了每一个名词之上,其中就包括植物名词和其他非生物名词。以形容词bon和bonne为例,由于前者所修饰的名词包括roi(国王)、garçon(男孩)、livre(书)、stylo(钢笔)等,后者所修饰的名词包括reine(女王)、fille(女孩)、table(桌子)、pipe(烟斗)等,人们很自然地认为livre、stylo等也拥有和roi、garçon一样的阳性属性,而table、pipe等则拥有和reine、fille一样的阴性属性。由此我们不得不回到前文中的一段话:语法范畴,究其本质,是语法的类别;从认知的角度来看,则是类意识在语言中的传达、虚化和泛化。

句法层面的向心类标记可以和词法层面的小类类标记相互配合。例如,本巴语的名词既有词法层面的小类类标记,又有句法层面的向心类标记。正是这两种类标记携手,才将本巴语名词的所有成员,包括外来名词,都牢牢定格在这个语言系统为它所分配的基于生命度、大小、抽象性和数的某一特定类的范围之内。如表11,以形容词-kalamba(大的;年长的)为例:

表11 本巴语词法小类类标记同句法向心类标记的相互配合实例

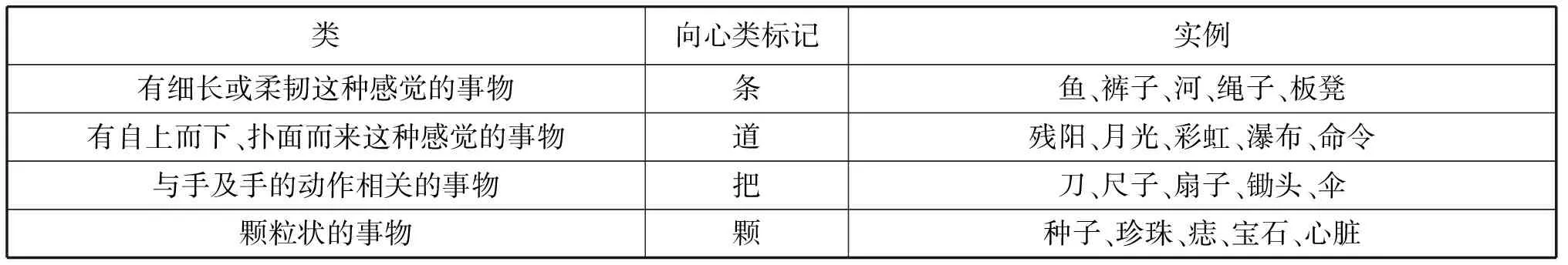

接下来看数名或名数结构中的向心类标记。在英语中,数词与名词结合构成数名结构时,数词自身的形态并不会因为所接名词的变化而改变,如one book、one mouse、one task、two books、two mice、two tasks当中的one和two等。汉语、日语、印度尼西亚语等语言却不然,这些语言的部分或全部数词会因为类标记的存在而发生形态变化。以汉语为例,所有数词后面都预留了一个特殊的语法槽[10],用来安置能够标示与其结合之名词的某种“共同的总效果(Collective Ensemble)”*“共同的总效果”为Zhang Hong对格林柏格观点的理解,原文为Greenberg sees classifiers as indicating units of the collective ensemble expressed by the noun。Zhang H.Numeral classifiers in Mandarin Chinese[J].Journal of East Asian Linguistics,2007,16(1):43-59.的词素。如“一本书”“一只老鼠”“一项任务”“两本书”“两只老鼠”“两项任务”等数名结构当中的“本”“只”“项”等。从功能的视角来看,“本”“只”“项”等是汉语数名结构中基于名词“共同的总效果”而生成的类标记。

在传统的汉语语法中,以上汉语数名结构中用来表示名词“共同的总效果”的类标记被统一纳入了名量词的范畴。区别起见,我们把这些类标记称作分类量词(Classifiers)。不过事实上,分类量词与另一类表示具体的计量单位、计量器具或计量结果的计量量词(Measure Words)之间,除了拥有共同的“数+量+名”这一表层结构之外,存在着本质的区别。其一,分类量词大多没有实际的词汇意义,即使有,在“数+量+名”这样的表层结构当中也是虚化的,它们“在语义上除了提供冗余信息之外别无新意”*格林伯格认为分类量词“在语义上是冗余的(semantically redundant)”。Greenberg J H.Numeral Classifiers and Substantival Number:Problems in the Genesis of a Linguistic Type.Working Papers on Language Universals[J].1972(9):1-39.另外,桥本万太郎也认为分类量词具有一定的“赘言性”(redundancy)。桥本万太郎.语言地理类型学[M].余志鸿,译.北京:世界图书出版公司,2008:66.;计量量词则不同,无论是否置身于“数+量+名”结构当中,它们始终有着较为稳定的、实实在在的词汇意义。其二,分类量词具有虚词本质,这为适用范围较广的所谓“通用量词”*许多分类量词丰富的语言也有“通用量词”,如茶洞语的kha45可广泛用于不同性质的名词,如人、鱼、蛋、石头、秧苗、米、花,其用法类似于汉语的通用量词“个”。又如扎巴语中适用最广泛的量词是ji55,它用来表示个体的事物,甚至已泛化到常用来替代其他量词的地步。如汉语的“个”、茶洞语[11]115的kha45、扎巴语[12]70的ji55等的出现提供了可能。在一些对汉语语法掌握不够全面的儿童、外国汉语初学者等群体当中这种可能甚至变成了一种比较普遍的现实;相比之下,计量量词具有实词本质,这意味着它的每一次改变都会对所在短语或句子带来实实在在的语义乃至于语法的重大影响,自然不允许所谓“通用量词”的出现。其三,特定的分类量词通常对应某一或某些特定的名词,指引着我们去思考这些名词背后所蕴含的某些认知领域的特殊共性,从而在语法层面将相关名词划入特定的类别;计量量词则很少有这样的语法分类功能。第四,在不同语言的翻译过程中,分类量词的特殊类标记功能使它在面对没有分类量词或者分类量词不发达的语言时不具有可译性,即使在面对分类量词同样发达的语言时,也往往发生翻译的不对称性;计量量词则不同,它们都可以通过直译、换算或转译等方式实现不同语言之间的自由传递。

更多汉语数名结构中的分类量词,即向心类标记,实例如表12:

表12 汉语数名结构中向心类标记及实例

三 结语

类标记的跨语言对比带给我们一些语言学、人类学和心理学的启迪:

其一,类标记类型的多样性是人类语言类型多样性的一项重要内容。任何两门语言,在特定类标记的有无、类标记的内涵差异、类标记是否虚化、类标记的虚化程度如何、类标记的词法结构特征等方面,都有可能呈现出一定的差异性和共性。举例而言,日语属于动词、形容词、形容动词等大类类标记非常发达的语言类型,本巴语仅在动词的大类类标记方面比较发达,英语、汉语等许多语言则似乎对大类类标记的演化“不感兴趣”;壮语、木佬语、水语等语言的名词基于生命度的小类类标记比较发达;英语、法语、本巴语等语言的名词在基于数的小类类标记方面表现突出;汉语则因为其汉字偏旁独特的跨类类标记功能而在世界“语林”中独树一帜。另外,汉语没有基于人称的离心类标记,其谓语动词就不存在与离心类标记相结合并产生形态变化的可能;英语除系动词be之外,基于人称的离心类标记仅限于第三人称单数,因此谓语动词虽然在特定条件下有基于人称的形态变化,但整体而言比较简单;法语、本巴语、维吾尔语等基于人称的离心类标记非常丰富,谓语动词的相关形态变化也就更为复杂,等等。

其二,一切类标记所折射的分类方式都是一种历史的记忆。一般说来,人类的分类方式是与其社会政治、经济、文化发展水平相适应的,具有与时俱进的特点。然而,类标记所折射出来的分类方式却总是以一种多元的、多源的、历时兼共时的合力形式呈现在我们面前,是一种穿越时空的呈现。这是由语言发展的渐变性和不平衡性[13]180两个特点所决定的。“人类思维的所有这些痕迹都刻在了最早的名称上面!”[14]42在法语的语言世界里,不但人和动物有性别差异,连植物和非生物也被打上了性的标记。在汉语的语言世界里,钢筋水泥所铸就的大“桥”依然与“木”紧密相连,“钱”“财”“赚”“购”等货币形式及经济行为依然和“金”或“贝”如影相随,至于“残阳”“月光”“瀑布”和“命令”等则更是不可思议地在数名结构中因为“‘道’相同而相与谋”。

其三,类比是类标记在语言领域虚化和泛化的精神助推剂。类比是一种心理图表,具有将两种概念领域进行平行映射的效果,这对于语言的发展、演变和习得都非常重要[15]。从语言的发展角度来看,原始初民抽象的能力很低,形象思维和类比的能力很强,因此,他们常常将两种以上的具体事物相互联系与类比[16]4。当这种联系与类比需要借助某种特定的语言形式加以固定的时候,类标记由一种具体事物向另一种或多种具体事物的迁移和蔓延就会成为一种必然。接下来,一旦这种迁移和蔓延的结果实现了量变到质变的飞跃,足以在随之不断演化的语言系统中拥有一席之地时,语法范畴(无论当时的人们是否知道这就是语法范畴)就已经在事实上确立起来了。

其四,一种分类标准越是“原始”、朦胧和朴素,越有可能在语言领域上升到语法范畴的高度。这样的标准包括但不仅限于性(Sex)、数(Number)、形(Shape)、生命度(Animacy),等等。举例来说,名词拥有语法性范畴的语言几乎遍布亚洲、欧洲、非洲和美洲,如亚洲的阿拉伯语、欧洲的法语、非洲的豪萨语以及美洲的阿拉瓦克语[17]18等。甚至是长期被认为没有性范畴的汉语,事实上在其内部差异较大的方言当中也存在程度不同的性别标记的虚化,如福州闽语的“母”既用于“亲母(亲家母)”“先生母(师母)”“马母(母马)”“牛母(母牛)”等人和动物的性别区分,也用于“虱母(虱子)”“阿姨母(蝉)”等动物的统称,还参与“初母(留作种子用的丝瓜)”“姜母(姜)”“拳头母(拳头)”等植物和非生物名称的构成[18]。

其五,类标记所蕴含的分类标准越是“原始”,虚化和泛化的程度越高,越容易在相关的语法范畴领域筑起一道令现代人“知其然而不知其所以然”的认知屏障。举例而言,imisepela/umusepela(年轻人)虽然是“人”,但在本巴语中却没有打上与“人”有关的小类类标记aba-/umu1-或ba-/ø-,而是被看作imi-/umu2-这类“与生活相关的事物”。ifilema/icilema(瘸子)也是“人”,但却不可思议地被分配到ifi-/ici-这类“较大的事物”当中。反过来,ifikumbi/icikumbi(眉毛)、ifibondo/icibondo(爪子)、ifinso/icinso(脸)等虽然算不上“较大的事物”,却和ifipatala/icipatala(医院)、ifibansa/icibansa(广场)、ifimato/icibwato(大船)等分享ifi-/ici-这样“大”的荣耀。此外,法语、西班牙语、豪萨语等语言名词的性范畴,尤其是植物和非生物名词性的归属,同样让人惊叹、困惑或费解。就算“一切事物都被拟人化,分为男性和女性;处处在在都是男神和女神”[14]42,我们或许也很难明白为什么同样的“树”,拉丁语里是“女神”,即阴性名词arbor,而在法语里却变成了“男神”,即阳性名词arbre。此外,dens(牙齿)在拉丁语里是阳性,在法语里却变成了阴性dent(牙齿);eau(水)在法语中是阴性,在豪萨语中却是阳性的ruwa(水),等等。同样的道理,汉语“马”也算是头比较大的动物,但却不能像“猪”“驴”“山羊”那样以“头”作为其向心类标记。

其六,几乎所有语言的所有类标记都在语义上具有一定的冗余特征,但与此同时,任何特定的类标记所具有的历史、人文和心理色彩对于其所在语言以及语言的传承者而言又都是独特而不可替代的。一方面,假如去除类标记所蕴含的那些色彩,诚如约瑟夫·格林伯格所言,类标记“在语义上除了提供冗余信息之外别无新意”:讲英语的人觉得汉语“一本书”和“一盏灯”的“本”和“盏”有点冗余,讲日语的人觉得英语two books或three tables当中的-s毫无必要,讲汉语的人不明白法语的“奔跑”为什么会因为不同人称的人“奔跑”而跑出不同的花样来,甚至是一部分讲现代汉语的人,也会觉得讲古代汉语的人将“死”分为“崩”“薨”“卒”“不禄”等是多此一举。然而,另一方面,语音和视觉上,本巴语名词的小类类标记所带来的美感不言而喻,如icibala(伤疤)、icibambe(对手)、icibanda(魔鬼)、icibansa(广场)等;视觉和心理上,汉语汉字的跨类类标记“犭”的存在,无疑让我们对于汉字“猪”“狗”“狐”“猫”“猎”等事物或动作的关联性有了进一步的思考;语法上,法语“奔跑”等动词基于人称的形态变化无疑更有利于法国人强烈的人称观念在语言领域的延续;最后,当我们的思绪回到中国封建社会所特有的那个时代背景时,相信所有的人们,包括格林伯格在内,不但不会认为“崩”“薨”“卒”“不禄”的存在是没有必要的,更不敢“冒大不敬的死罪”去将“不禄”的帽子扣在那些已经“崩”了的帝王头上。

参考文献:

[1]恩斯特·卡希尔.人论[M].甘 阳,译.上海:上海译文出版社,2007:288.

[2]马学良.语言学概论[M].武汉:华中理工大学出版社,1990.

[3]Mann M. An Outline of IciBemba Grammar[M]. Lusaka: Bookworld Publishing House, 1999.

[4]韦庆稳.壮语语法研究[M].南宁:广西民族出版社,1985.

[5]薄文泽.壮语量词的语法双重性[J].民族语文,2003(6):7-12.

[6]Batchelor R E,Chebli-Saadi M.A Reference Grammar of French[M].New York:Cambridge University Press,2011.

[7]Arnaiz C, Wilkie I. Basic Spanish: A Grammar and Workbook[M]. New York:Routledge, 2006.

[9]孔祥卿.小议汉字与汉语的契合性[M]∥汉语言文化论丛——国际汉语言文化学术研讨会论文集.北京:人民出版社,1995.

[10]步连增.汉语名量词起源再探[J].暨南大学学报,2011(1):89-96.

[11]李如龙,侯小英,林天送,秦 恺.茶洞语研究[M].北京:民族出版社,2012.

[12]龚群虎.扎巴语研究[M].北京:民族出版社,2007.

[13]叶蜚声,徐通锵.语言学纲要[M].北京:北京大学出版社,1997.

[14]赫尔德.论语言的起源[M].姚小平,译.北京:商务印书馆,1998.

[15]Ljungberg,Christina.Shadows,mirrors,and smoke screens: zooming on iconicity[DB/OL]. http:∥www.iconicity.ch/en/iconicity/index.php, 2017.

[16]潜明兹.中国古代神话与传说[M].北京:商务印书馆,1996.

[17]Pet W. A grammar sketch and lexicon of Arawak(Lokono Dian)[J/DB]. SIL E-Books,2011(30).

[18]伍 巍,王媛媛.南方方言性别标记的虚化现象研究[J].中国语文,2006(4):321-332.