系统设计,协同发展

——集团化办学背景下教师专业发展的双路径

2018-05-06王亚兰重庆市人和街小学文化中心副主任

王亚兰/重庆市人和街小学文化中心副主任

廖星军/重庆市人和街小学副校长

人和街小学创建于1943年,是重庆市的第一所实验小学,原四川省重点小学,重庆市首批示范小学。为了让更多的儿童享受优质教育,更好地促进教育均衡发展,人和街小学建立了“人和街小学教育集团”,下辖六校两园,在校师生近4000人。

教师是学生核心素养和关键能力的培育者,在集团化办学背景下,教师的专业化发展尤显迫切和重要。教师专业发展,既是教育者自身的职业成长需要,又是学校教育质量的必要保障。教师专业发展需要系统化的思考,学校的文化建设、课程改革、教学改进、教科研推进等过程,实际上也是促进教师专业化发展的绝佳途径。

路径一:系统设计,形成序列

著名管理学者彼得·圣吉在组织发展的五项修炼中,非常推崇系统化思考的价值。系统化思考又被称为“见树又见林的艺术”,它要求人们运用系统的观点看待组织的发展,引导人们从看局部到综观整体,从看事物的表面到洞察其变化背后的结构,以及从静态的分析到认识各种因素的相互影响,进而寻找一种动态的平衡。要处理好教师专业发展的问题,必须从整体上思考教师专业发展在学校发展中的价值,在一个动态发展的系统中思考其定位与设计。

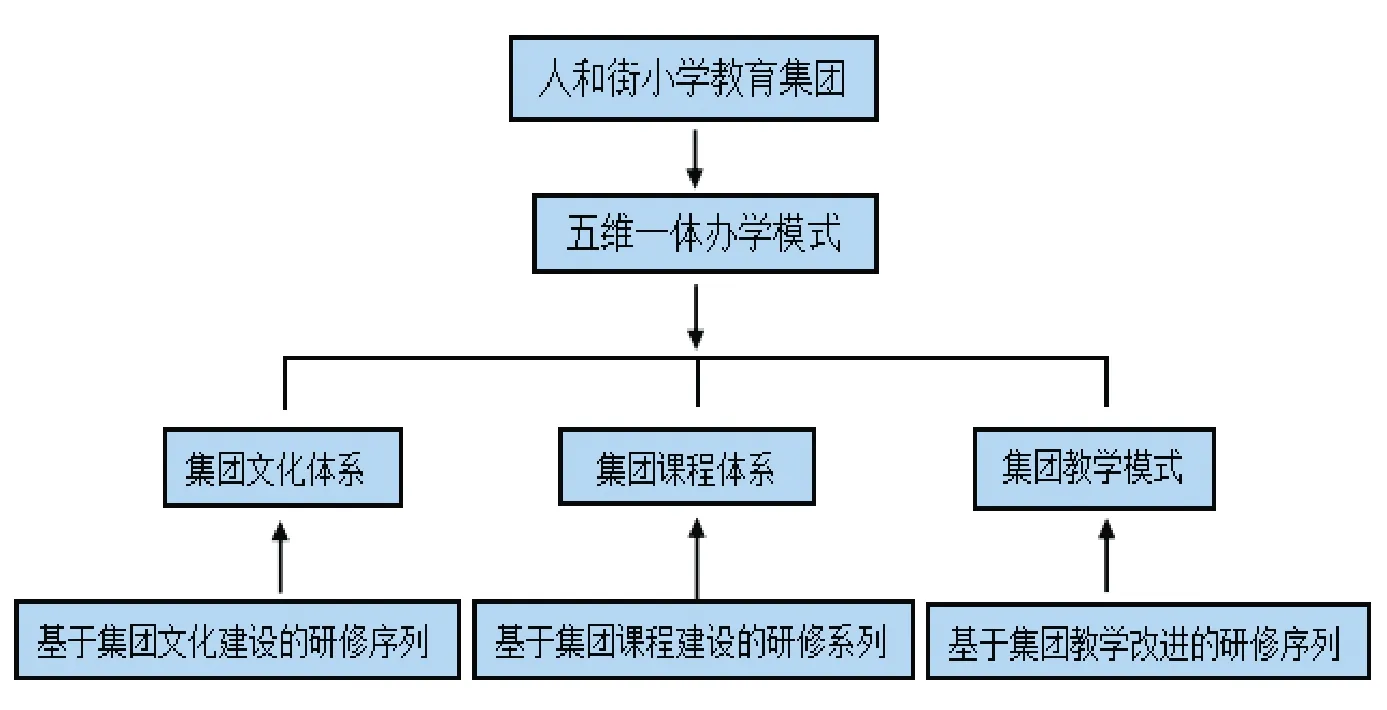

我们设计了三大教师专业发展序列:基于集团文化建设的研修序列、基于集团课程改革的研修序列、基于集团教学改进的研修序列,并与集团发展形成一个有机的整体(见下图)。

(一)基于集团文化建设的研修序列

教育集团以“人和”作为学校文化的核心,并在“人和文化”的基础上提出“人和教育”办学理念,形成了特色鲜明的“人和”学校文化,“两江融聚,人和教育”的校园主题文化,“居儒典雅,身正学高”的教师文化,各具特色的学科组文化,让追求卓越成为全体教师广泛认同的价值追求。

基于集团文化建设的研修序列,就是要引领教师团队对集团文化进行更加深入的研究,形成系列的文化落地举措。这一研修序列包括:中华人和文化研究、两江文化研究、人和视野下的班级文化研究、人和视野下的学科文化研究、人和视野下的德育文化研究。

(二)基于集团课程改革的教师研修序列

我们系统建构“人和六质”为主题的学校课程体系,“人和六质”就是人和教育所要着力培养学生的六大素养,即:道德素养、健康素养、文化素养、科学素养、艺术素养、人际素养。以此为核心目标,构建起学校六大课程群。基于课程改革的教师研修以课程资源建设为核心,以形成系统化的学校课程为目标。为了做好此项工作,集团围绕课程群的建设,组建了六大课程群团队,每个群包括群主、副群主、群员,组成一个课程研究的群体,共同开展课程群的资源建设与校本课程开发研究。

(三)基于集团教学改进的教师研修序列

在“人和教育”思想引领下,我们构建了“和声课堂”教学模式,引领课堂教学改革向纵深发展。用和声教学模式的研究统领学校教学工作,并作为教师专业发展的推动器。

基于教学改进的教师研修序列以学科课堂教学为阵地,以课型分析与课例建设为核心,全力推进和声课堂的实施,切实提高课堂教学效率。

路径二:有效分工,协同发展

教育集团的最大价值,在于能够运用更多的资源。系统化设计为这种优势奠定了思想基础,但在具体实施中,还需要做好组织建构,进行有效分工,推动不同校区之间协同发展。

(一)构建“核心+团队”研修组织架构,做好有效分工

要把各个校区组织起来进入序列化的研修工作,必须让大家保持目标一致、相互理解,同时又能够驱动各个校区在研修工作上协同发展。为了实现这一目的,集团成立了“核心+团队”的研修组织架构。

在集团总部成立研修核心组,成员由课程群和学科组最优秀的教师组成。核心组的重要任务在于确定并分析研修任务,并进行有效分工。同时,核心组的成员作为各个学校相应研修团队的主持人,把核心组的精神和任务分工传达到各个团队中,确保研修目标的一体化和分工明确性。

在各所学校成立与核心组相对应的研修团队,研修团队包括相应课程群和学科组的全体教师。研修团队的主要任务是在核心组的引领下完成自己的研修任务。

各个研修团队把自己的研修成果上报核心组,由核心组进行审核、整合,形成系统化的研修成果,形成可供全体教师共享的课程与教学资源。

(二)形成多元协同,促进教师专业发展

协同理论认为,任何结构之所以能够实现稳定的功能,都是因为组成结构的各要素之间、各系统之间实现了协同,使其整体功能大于部分功能之和。因此,在获得有效的分工后,还需要各个校区、多种研修手段共同作用,促进教师专业发展。

推动集团内学校教师协同发展。集团内各所学校按照文化、课程、教学、教师队伍、管理“五维一体”的办学模式,以集团文化为引领,不断完善不同校区教师资源的协同,努力实现校校协同,形成稳定的协同发展模式和机制。在校际之间进行教师交流轮岗制度,实现集团内教师流动,促进校际间教师的均衡发展,带动集团教师共同学习、共同发展,不断提高教师队伍整体素质。开放“人和讲坛”的专家讲座、教育沙龙、读书沙龙、青年教师研修班等研修活动。集团内的优秀教师可通过“人和讲坛”与全体教师分享教育智慧。同时,共享教育资源,构建教育集团的教育资源库,鼓励各校教师分享教育资源,扩大教育资源的提供面和受益面,在借鉴与学习中,促进教师共同提升。

推动不同学科教师协同发展。从体制机制上突破学校内学科的壁垒,强调跨学科背景,倡导交叉学科研究模式。在学校层面建设“开放、多元、流动、共享”的跨学科创新平台。建设课程学术委员会和教学学术委员会,组织不同学科教师共同研讨,搭建课程和教学的科研平台。组织不同学科教师进行重大课题的联合申报,开展教研难题的联合攻关等,逐步建立跨学科创新与交叉创新机制,取得初步成效。优化创新资源配置,集团共建教育、教学、科研交流平台。

推动不同层级教师协同发展。学校通过“三项工程”(传帮带工程、青研班工程、名师工作坊工程)实现不同层级教师协同发展。传帮带工程安排学校教育教学经验丰富的中老年教师与新入职教师结对子,签订一学年帮带师徒协议,沿袭传统文化,于孔子诞辰日举行拜师大会,落实带教任务,学年末进行质量考核。青研班工程以各学科及班主任开展青年教师专业发展培训班的形式,由本学科多位名师和骨干教师担任指导教师,青年教师组成学员,带动青年教师共成长。名师工作坊工程由学校专家型教师担任指导教师,吸收集团内各学校以及校外的优秀青年骨干教师为工作室学员,以团队研修的形式,既促进专家型教师研究成果的落地,又加速青年骨干教师的快速成长。

推动静态研究与动态实践协同发展。集团内文化、课程、教学的研修团队形成了静态研究联动机制。在静态研究基础上,集团内不同学校同一学科教研组将研修团队的研究理论,落实到文化、课程、教学的实践研究上。通过开展“课程展示”“同课共构”“同课异构”“教学客串”等教学实践研究方式,实现研究与实践的深度融合和交流,提高教师教学研究水平。每学期,各课程群和各教研组静态研究与动态实践效果进行全校发布,深度促进合作共建,相互提高。