医院冷链管理重要性及影响因素探讨*

2018-05-02任天红张翠召

张 荣,李 哲 ,刘 洋,任天红,张翠召

(河北省石家庄市第三医院,河北 石家庄 050011)

随着输血事业的快速发展,血液质量和输血安全问题越来越受到关注。如何降低输血不良反应的发生率并增加血液有效性成分的保存,成为研究热点。近年来,国内外广泛研究发现,血液冷链系统给血液质量提供了很大保障。从献血者采集,到血液输注入患者身体的全过程温度控制称为冷链管理,其功能是在血液采集、制备、储存、运输、临床输注等过程中以相应的温度控制方法维持其各项功能不丢失。两个要素决定了冷链管理的效果:一为运输的人员、血浆的储存及组织和血液的管理;二是血液运输和血浆安全储存的设备。这两个要素贯穿于采集血、成分血的制备、加工、保存、发放、运输、临床应用这一完整的流程。笔者在我院实施血液冷链系统的管理中发现,输注安全和血液质量与血液冷链系统过程的完整性有密切关联。现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

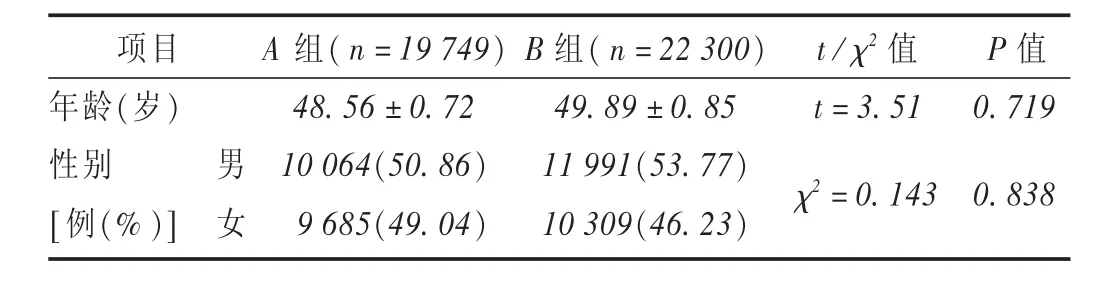

选取2015年至2016年在我院输血的42 049例患者,将2015年尚未实行冷链系统时进行输血的患者19 749例(其中包括输血浆、冷沉淀、全血等所有血液制品的患者)作为未实施冷链系统组(A组),其中男10 064例,女 9 685例;年龄 18~75岁,平均(48.56±0.72)岁。将2016年实施冷链系统后的输血患者22300例作为实施冷链系统后组(B组),其中男11 991例,女10 309例;年龄 19~81岁,平均(49.89±0.85)岁。两组患者一般资料比较,差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性,详见表1。

表1 两组患者一般资料比较

1.2 方法

所有接受输血的42 049例患者均为我院住院患者,住院后给予常规化验检查,如血细胞分析、生化全项、凝血4项及血型、肝炎全项+梅毒试验+人类免疫缺陷病毒抗体等检查。对所有患者输血前均肌肉注射苯海拉明注射液20 mg或静脉注射地塞米松注射液5 mg,以对抗过敏反应,输血前后给予患者 0.9%氯化钠注射液冲管。有既往输血史的患者,应尽量避免输血,若必须行输血,则需在输血前半小时口服类固醇类药物或组胺类药物。若患者出现皮肤瘙痒等症状,则需口服苯海拉明,反应严重者应使用盐酸异丙嗪或肾上腺素治疗。

1.3 统计学处理

采用SPSS 19.0统计学软件进行处理,计数资料采用 χ2检验,P <0.05为差异有统计学意义(P <0.05)。

2 结果

输血反应发生率由2015年未实施冷链系统的2.84%(560/19 749)下降至2016年实施冷链系统后的0.49%(109 /22 300),有显著性改变(P < 0.05)。

3 讨论

在输血结束后和输血过程中,受血患者发生的不属于其原发病的新的体征和症状,称为输血不良反应[1]。按发病机制的不同可分为非免疫性和免疫性,两类均包括迟发反应和即发反应;若按体征和主要症状分类,则包括含铁血黄素沉着症、发热反应、细菌污染反应、枸橼酸盐中毒、溶血反应、肺水肿、空气栓塞等。以往实践经验表明,血液细菌污染相关的临床严重细菌性输血反应,在输血相关传染病中的发生率最高,且为输血相关病毒性传染病发生率的几十至几百倍[2]。如何减少输血不良反应,提高血液质量,降低输血风险,以及避免因输血不良反应引起的医疗事故和纠纷,已成为医院临床输血科及血库急需解决的关键问题。每种血液成分保存温度的要求都不相同,若超出保存温度范围,其活力和功能都会丧失。红细胞和全血必须储存在2~6℃冰箱内,冷沉淀和含凝血因子的新鲜冰冻血浆必须在-18℃以下冰冻保存,制备和保存血小板必须在22℃环境下[3]。所以保持冷链的完整性在血液运输和储存过程中非常重要,这不只是关系到疗效,更关系到患者的生命安全。

血液中每种成分的生物特性:1)输注红细胞的目的是为了提高或帮助恢复机体的携氧能力,维持机体的血容量,超过保存温度上限则红细胞溶血增多、脆性增高,还会使在采集血液过程中污染到的细菌生长繁殖,极大地增加输血感染的风险;超过保存温度下限,会导致红细胞受冻开裂而溶血。根据相关研究显示,在25℃条件下,血液保存时间越长,红细胞成分生物活性越容易随之降低,直至完全丧失;而在2~6℃条件下,葡萄糖在血液保存保养液中的消耗速度减慢,还能减缓红细胞代谢,有利于保持红细胞的携氧能力和活力[4]。2)输注新鲜冰冻血浆可帮助患者补充凝血因子。新鲜冰冻血浆不但含有全部的血浆蛋白和凝血因子,且其浓度与6~8 h内采集的全血类似。大多数凝血因子在2~6℃均稳定(Ⅷ和Ⅴ不稳定凝血因子除外)。Ⅷ与V凝血因子在凝血机制中相当重要,储存温度若高于-20℃则Ⅷ因子和Ⅴ因子数量减少、活力衰减,会大幅度降低血浆的凝血活性。有研究表明,融化即刻的新鲜冰冻血浆与Ⅷ因子在3 h后的促凝活性相比有统计学差异[5]。3)血小板缺乏引起出血的患者可输注血小板缓解,血小板制品不可以储存在4℃冷藏箱中,更不能长期静置,必须在20~24℃连续水平振荡条件下保存,否则会因温度超出下限范围而造成血小板的失活与聚集,丧失应有疗效[6-9]。4)输注冷沉淀是为了治疗缺乏纤维蛋白原(Fg)出血不止及缺少Ⅷ因子的患者或血友病患者。其冷沉淀部分是新鲜血浆在1~6℃溶解后的不溶部分,冷沉淀部分或含血管性血友病因子和50%的Ⅷ因子,新鲜血浆中的Ⅷ因子和20%~40%的Fg。新鲜冷冻血浆最适宜的储存温度为-18℃以下。可见,血液中各种成分血对储存条件要求不一,为保证血液质量,血液采集后至输入患者体内的全部运输传递过程不能脱离冷链系统。

血液运输箱是血液冷链系统中最主要的设备,但运输箱材质和形式多样,目前尚无统一标准[10-12]。理想的冷链系统所用的血液运输箱应配有温控装置,能较精确地自动监控温度及监测、记录温度,并在温度超限时进行声光报警,装入的血液不能直接与运输箱体及冰块(制冷液)接触。我院2016年实施冷链系统后,严格地将红细胞制品温度控制在了2~6℃范围内,严格将血浆制品的温度控制在-18℃以下,均符合安全储血的标准。

目前,部分省内医院(血库)输血科均缺乏冷链设备,少数医院(血库)输血科虽有冷链设施,但对冷链系统与血液成分的密切关系认识不足,缺乏严格的监督机制与严格的管理制度,具体实施情况与规范标准存在很大差距,导致血液成分滋生细菌、失活和变性,加大了引起输血不良反应的风险。因此,为了维持完整的冷链系统,减少输血不良反应的发生率,医院质管部门(血库)输血科应严格将临床发放的血液按冷链系统进行管理,取出的血液不能长时间放置在室温环境中,临床使用时取血应分次取多袋输注[13-15]。本研究结果显示,输血不良反应发生率由2015年未实施冷链系统的2.84%下降至2016年实施冷链系统后的0.49%,有显著性改变(P<0.05),说明了实施血液冷链管理的迫切性。医院(血库)输血科不但要积极实施血液冷链系统,还要严格完善冷链系统的监督管理制度,以保证临床输注的有效性和安全性,为患者提供安全可靠的血液制品,避免医疗事故和医疗纠纷的发生。

参考文献:

[1]World Health Organization.Manual on the management anduse of blood cold chain equipment[ M/OL].(2005-08-01)[2017-12-28].http: //www.who.int/bloodsafety.

[2]杨成民,李家增,季 阳.基础输血学[M].北京:中国科学技术出版社,2001:400.

[3]高 峰.必须重视血液细菌污染的预防和控制[J].中国输血杂志,2004,17(4):221.

[4]刘景汉,骆 群,韩 玮,等.在25℃条件下保存血液对有效期及质量的影响[J].解放军医学杂志,2000,25(3):232-233.

[5]李静旗,张 丽,宫本兰.冷链对新鲜冰冻血浆FⅧ活性的影响[J].临床输血与检验,2003,5(3):192-193.

[6]高 峰.临床用血[M].北京:人民卫生出版社,2003:80.

[7]Saxena S,Odono V,Francis RB,et al.Can storage of thawed cryoprecipitate be extended to more than six hours?[J].Am J Clin Pathol,1990,94(2):203-206.

[8]熊志高,罗贤瑞,谢永玲.关于加强采供血机构冷链管理的探讨[J].中国输血杂志,2007,20(3):252-254.

[9]赖建芬,卢少芬,黄小毅.规范取血提高血液冷链管理[J].中国医药指南,2009,7(21):108-109.

[10]兰 竹,谢映明,陈永超.血液运输过程中“冷链”的现状分析及优化[J].中山大学学报(医学科学版),2006,23(S1):225-226.

[11]严秀娟,吴才良,蒋清波,等.温度控制与血液质量的关系探讨[J].中国输血杂志,2003,16(5):320-322.

[12]杨中良,王乃玲,周 怡,等.分级过程管理策略对医疗安全建设的作用研究[J].中国现代医学杂志,2012,22(2):98-101.

[13]豆喜娥,冯文婷.采供血机构检验管理工作浅谈[J].中国输血杂志,2007,20(5):419-421.

[14]熊火亘俊,许传勤.浅议血站冷链箱的管理[J].中国卫生事业管理,2010,27(S1):139-140.

[15]李美霖.浅谈血液运输过程的冷链控制[J].中国输血杂志,2010,23(S1):59.