附子与半夏同方配伍调查与临床分析*

2018-05-02周敏华吴晓玲王志高

周敏华,吴晓玲,王志高

(广东省中西医结合医院,广东 佛山 528200)

最早记录附子、半夏相反的本草著作是金元时期张元素的《珍珠囊》,指出“川乌头,辛,纯阳,去寒湿风痹、血痹,行经。与半夏、瓜蒌相反,与附子同”[1]。因此,历版《中国药典》均在川乌、制川乌、草乌、制草乌与附子项下指明附子不宜与半夏同用。不宜违反“十八反”“十九畏”的用药原则一直是中药饮片处方点评的重点,但随着临床经验的积累,现代分析技术的进步,以及研究的不断深入,人们已逐渐对两药不宜配伍的观点产生了质疑。查阅文献发现,两药同方研究在以往的文献报道中较多,但近年来更新调查的较少。为此,本研究中对某院同方使用附子、半夏的医嘱配伍的规律及其安全性进行回顾性调查,以期找出两药安全、有效配伍的方法,现报道如下。

1 资料与方法

回顾性抽查某院2016年6月至2017年6月的住院医嘱,有医师已给予双签名的附子、半夏同时配伍的方剂146例次,分别记录附子、半夏不同药对的使用剂量,用药疗程,附子的特殊煎煮方法,用药期间发生的不良反应,治疗的疾病分类和中医辨证类型,以及常用处方配伍情况等。

2 结果

2.1 同方应用情况

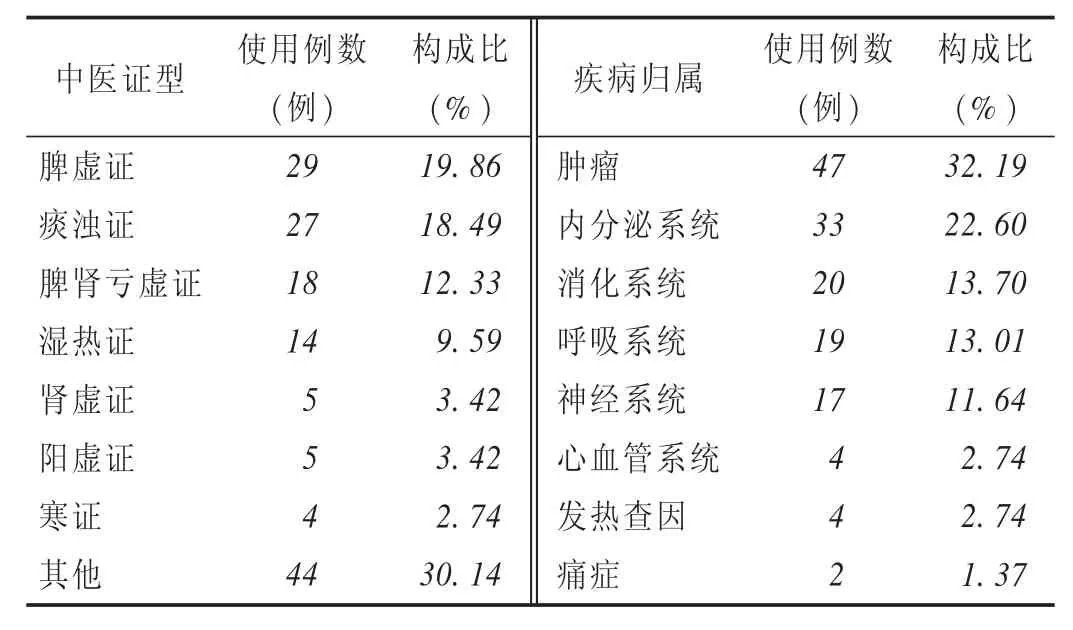

应用数量排前3位的中医证型分别是脾虚证、痰浊证、脾肾亏虚证,针对的疾病归属排前3位的分别是肿瘤、内分泌系统疾病和消化系统疾病。详见表1。

表1 附子半夏同方应用治疗疾病情况

2.2 不同药对使用剂量

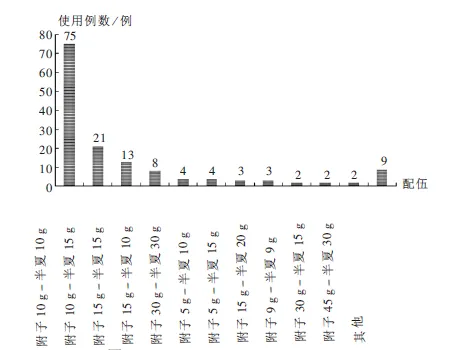

附子与半夏最常用的配伍比例是1∶1(64.38%),其中以附子10 g-半夏10 g居多(51.37%),此配伍临床应用排前3位的疾病种类分别是肿瘤、内分泌系统疾病和呼吸系统疾病,应用的中医证型排前3位的分别是痰浊证、肾元亏虚证、脾肾亏虚证。详见图1。

2.3 不同药对使用疗程

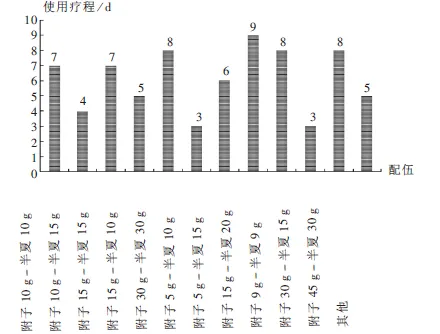

各药对平均使用疗程是4 d,其中以附子15 g-半夏20 g的平均使用疗程(9 d)最长,附子5 g-半夏10 g和附子30 g-半夏15 g的使用疗程(3 d)最短。详见图2。

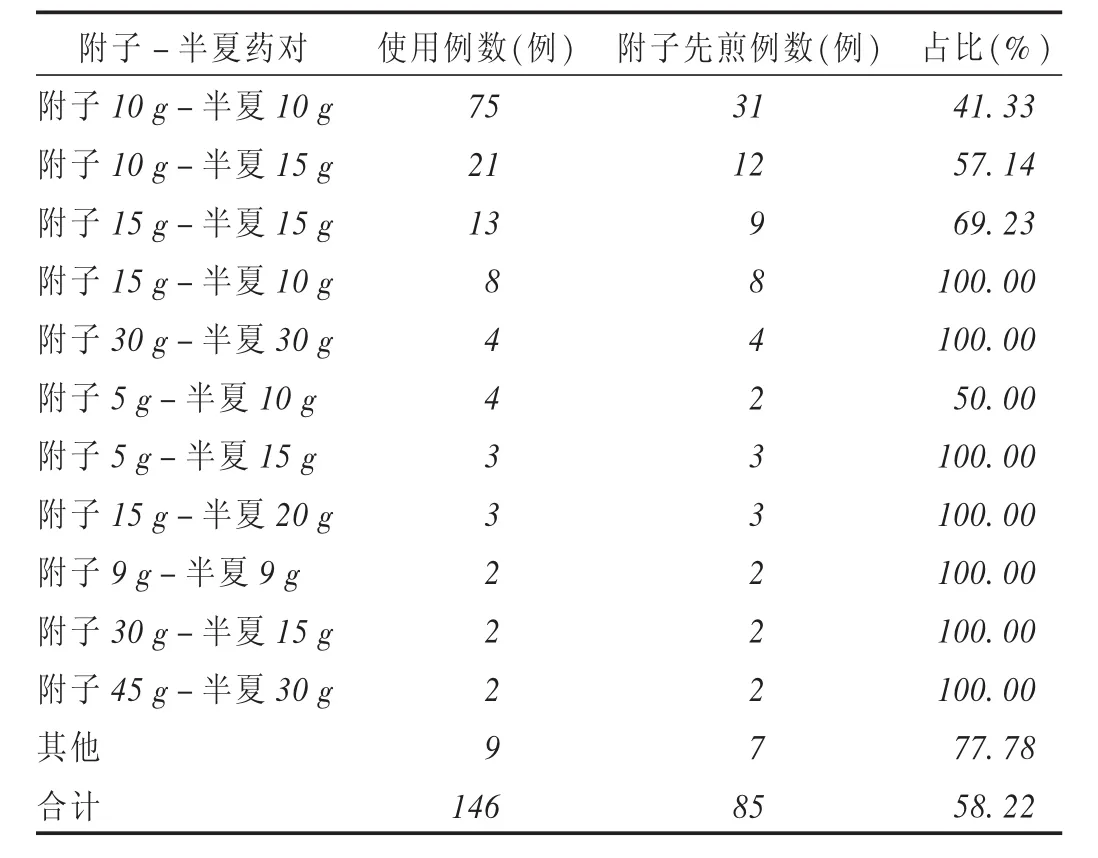

2.4 特殊煎煮方法的使用及不良反应

由表2可见,注明附子先煎的方剂占58.22%,其中以最常用的配伍(附子10 g-半夏10 g)方剂附子先煎率最低(41.33%),主要应用于肿瘤相关疾病。用药期间出现明显不良反应4例(2.74%),主要表现为消化系统不适症状,无严重不良事件发生。其中,出现1例胃脘痛的患者附子未先煎;1例胃纳差伴心悸的患者使用制川乌5 g,未先煎;出现1例胸闷、1例便秘的患者使用附子有注明先煎30 min。

图1 不同药对和使用剂量的分布

图2 不同药对使用疗程

表2 附子半夏同方应用时附子先煎情况统计

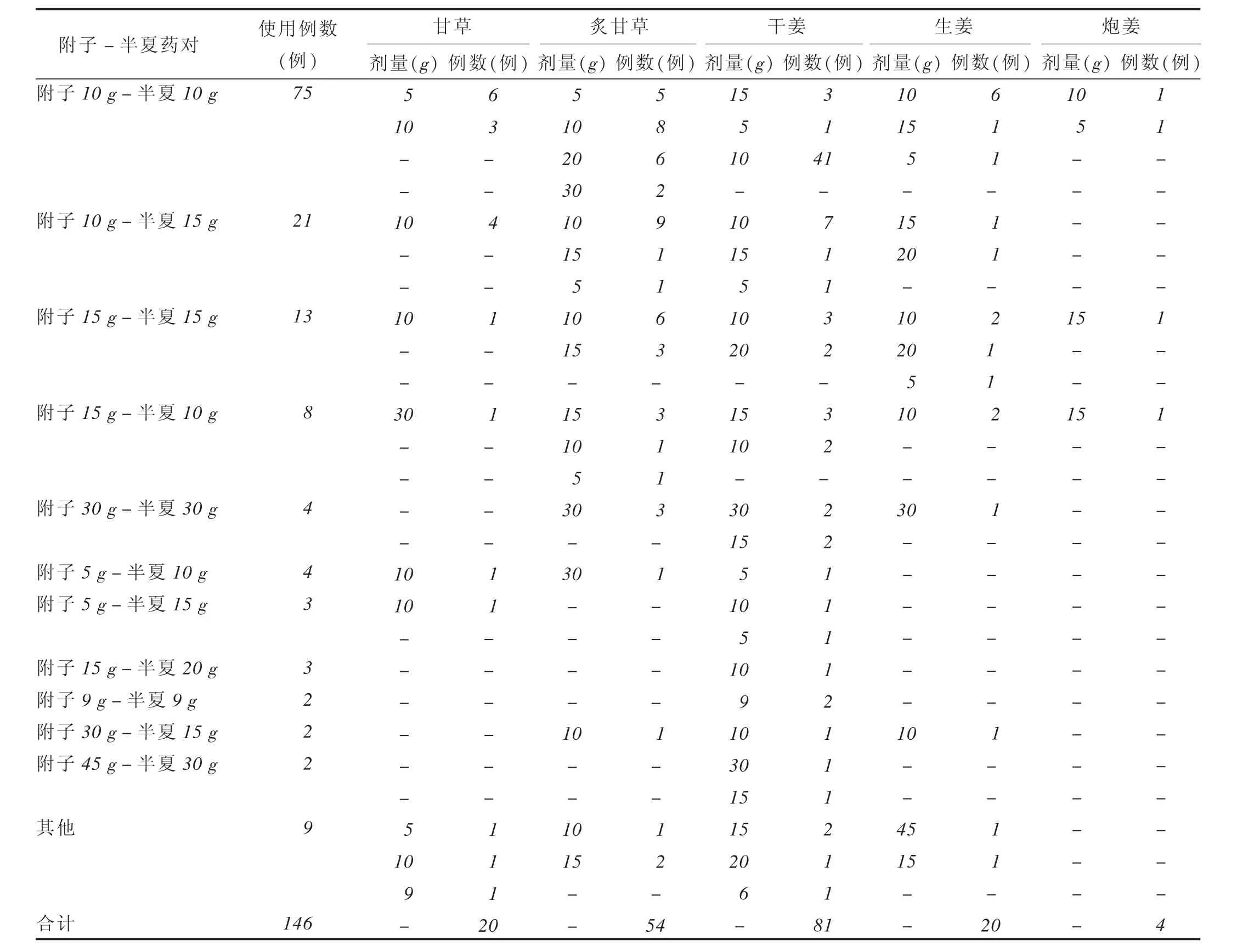

2.5 处方常用配伍品种类型

常用配伍的中药饮片有甘草、炙甘草、干姜、生姜、炮姜等,本研究中占比排前3位的分别是干姜10 g(38.36% ),炙甘草 15 g(17.81% ),干姜 15 g(8.22% ),其他配伍还有甘草 5 g(4.79% )或 10 g(7.53% ),炙甘草 5 g(4.79% )或 15 g(6.16% ),干姜 5 g(2.74% )或10 g(7.53% ),炮姜 15 g(1.37% )。详见表 3。

表3 附子半夏配伍品种类型

3 讨论

3.1 两药配伍相关研究

附子与半夏配伍由来已久,最早见于《金匮要略》“腹满寒疝宿食病脉证并治”篇[2],书中小青龙汤加减、竹叶汤方加减中均有记载。其后,附子半夏配伍见于历代医家的医案记载,如唐代孙思邈《千金要方》中大五饮丸、附子五积散、半夏汤;宋代《太平惠民和剂局方》中十四味建中汤,明代陶节庵《伤寒六书》中回阳救急汤;刘完素《河间六书》中大白劳丸等[3]。最早提出附子与半夏不宜配伍的是《珍珠囊》,但该书久已散佚。直至清代张璐在《本经逢原》中才有关于附子反半夏的记载,但其在《张氏医通》中附子散的记载,亦是附子与半夏同用,自相矛盾。

现代研究中关于附子和半夏的配伍亦是众说纷纭。姜春华等多位老中医曾郑重驳斥过附子与半夏相反的说法[4],李筠等[5]用附子与半夏配伍均成功治疗了相应的病症。众多医者对附子与半夏配伍的青睐建立在坚实的中医理论基础之上。根据中医理论,附子走而不守,通行十二经脉,具峻补下焦元阳、驱逐在里寒湿之功;半夏豁痰逐饮,消痞散结,降浊止呕,降气平喘,具温化痰饮水邪之效。两者配伍,辛开燥降,相辅相成,散脏腑经络、肌表上下的痰饮停滞,使阴寒得散,脾肾得温,水湿得化,痰饮得消,则阳虚痰浊痞呕诸症自除[6]。但历版《中国药典》却明确指出附子与半夏不宜同用[7-8]。

3.2 合理配伍建议

3.2.1 做好知情告知或超药典用药备案

据报道,临床有服用半夏、附子合煎液后出现恶心呕吐、胸闷憋气等乌头碱中毒的不良反应[9],但发生率仅2.74%,且主要表现为轻微的消化系统不适。根据文献报道和临床调查,附子与半夏配伍使用具有一定的理论依据与临床实践基础,并非绝对禁忌。但毕竟与国家药典冲突,缺乏法律保护,若使用不当,可能存在安全隐患。因此,在保证用药安全、有效的同时,建议用药前让患者签署“知情同意书”,且开方时采用双签名;亦或可参照广东省药学会2014年发布的《医疗机构超药品说明书用药管理专家共识》,在确有循证医学证据基础的情况下,可针对某些特定证型使用该配伍,并做好超药典用药备案。

3.2.2 辨证施治用药

中医临床主张“有故无殒”,即辨证属“阳虚兼寒湿、痰阻”的中医病机,用药时可适当配伍半夏、附子。有学者证实,临床辨证应用附子与半夏配伍治疗寒痰凝聚病证疗效好,且未发现毒性反应[10]。梁超教授使用附子与半夏合用治疗阳虚寒重导致的慢性功能性胃肠疾病,发现两者配伍使用可加强宣畅气机、温阳助运的功效[11]。附子与半夏合用能益气温阳,扶正祛邪,温化痰饮。又如附子、法半夏等组成的中成药尿毒清胶囊能改善慢性肾功能不全者的肾功能[12]。贾嘉明等[13]搜集整理了《中医方剂大辞典》中半夏与附子治疗肺部疾病的方剂发现,两者配伍可用于治疗以感冒、咳嗽、痰饮、哮喘为主的肺部疾病。另外,从本研究中对附子与半夏同方应用的证型调查结果也证实,此类配伍主要应用于脾肾阳虚、阴寒内盛、痰湿不化或水饮停滞者,虽因患者用药及病情复杂而未能从临床疗效上进一步论证此用药合理性,但从安全性调查结果亦表明,同方应用的患者并未出现明显的或严重的不良反应,安全性良好。

3.2.3 同方配伍减毒建议

关于附子与半夏的配伍比例,范春光等[14]以离体蛙心和小鼠心电图为研究对象,发现按1∶1比例混合,其煎液对离体蛙心的心脏收缩与心率均无明显影响,从小鼠心电图结果看,混合煎煮液的毒性低于附子单煎剂。本研究结果也显示,附子与半夏最常用的配伍比例是1∶1,而患者服药期间不良反应发生率仅2.74%,且均为一般不良反应,无严重不良事件发生,甚至在附子45 g-半夏45 g大剂量配伍中也无不良事件发生,表明1∶1是较安全的比例。

此外,现代医学研究表明,生物碱是附子与半夏的重要组成成分,其中的双酯型生物碱是药理作用最剧烈的有效成分,同时也是毒性成分。乌头与生半夏配伍会抑制细胞色素氧化酶P450中CYP1A2亚型和CYP3A1/2亚型的活性,影响药物的代谢,增加药物的毒性[15]。周思思等[16]采用超高效液相色谱-飞行时间质谱(UPLC/Q-TOF-MS)分析了附子与半夏配伍后生物碱类成分的含量变化,发现两者合煎,双酯型二萜生物碱的含量明显增高,而单酯型二萜生物碱的含量明显降低,药物的毒性增加。李玲等[17]研究了姜半夏与附子的配伍后发现,两者配伍对小鼠的毒性并未提高。其他研究也表明,炮制过的半夏与附子配伍,药物毒性更小,安全性更高[18]。本研究结果显示,附子选用品种,除5例使用淡附片,2例使用制川乌外,其余均使用附子(黑顺片);半夏选用品种中129例使用法半夏(旱半夏),17例使用姜半夏。且在2例使用制川乌的配伍中,使用制川乌15 g-姜半夏20 g无不良反应,而使用制川乌5 g-法半夏10 g却出现了胃纳差的不良反应。另外,即使附子(黑顺片)45 g在未先煎的情况下与姜半夏45 g配伍时也无不良反应出现,进一步提示附子与半夏同方配伍必须使用炮制品,且附子以附子(黑顺片),半夏以姜半夏同方配伍安全性更高。

另据报道,附子分别与甘草或干姜配伍后可减少毒性[19]。究其原因,甘草所含甘草酸及甘草次酸可与乌头类生物碱结合,延缓或减少毒性物质的吸收,而甘草黄酮在体内也可发挥拮抗乌头碱所致心律失常作用[20]。张宇等[21]认为,附子与炙甘草同煎较附子单煎其乌头类生物碱的溶出率降低28.68%,而与生甘草同煎其溶出率降低81.18%。另据徐姗 等[22]报道,干姜中有些成分可能通过减少乌头碱等有毒物质的煎出量而减小附子的毒性,有些可能是具有吸收后在体内发挥拮抗附子所含有毒生物碱毒性作用。从本调查结果来看,上述报道有一定科学性,配伍甘草或姜的不同炮制品占82.88%,2种均配伍的占31.51%,其中配伍干姜的占55.48%,配伍炙甘草的占36.99%。另外,干姜与炙甘草的用药剂量与附子和半夏的使用剂量呈正相关,一般常用剂量是10 g或15 g,其中与附子的剂量比以1∶1居多,这一特点与邓宏等[23]要求炙甘草用量为熟附子的2倍有些不同。此外,当附子或半夏用量较大时,如使用至30 g或45 g时,同时配伍干姜与炙甘草会相对较安全。3.2.4 重视剂量审核,加强用药监护,做好识别宣教

附子配伍半夏的不良反应多为心脏毒性,常见的临床表现有口舌与四肢麻木、呼吸不畅、烦躁不安、恶心呕吐、心律不齐及昏迷,严重者可能危及生命。本研究中有58.22%的患者使用附子时会先煎,存在很大的安全隐患,但从病历记录中判断很可能相关的不良反应仅有2.74%,有些因患者本身即具有心血管、消化系统或神经系统疾病,所以即使出现不良反应也有可能被误认为是原有病情的进展,或医务人员对此类配伍后的不良反应本身就缺乏正确认识。因此中药临床药师应对临床医护人员及患者做好附子与半夏配伍所致不良反应的识别宣教工作,并根据每位患者的年龄、身体状况等审核药物剂量使用的合理性,及时提醒医师严格执行附子久煎的药典建议,并在用药过程中密切观察病情转归,做到“中病即止”,同时指导患者正确认识中药可能的不良反应,一旦发现疑似症状,能立即中断给药[24]。

3.3 小结

综上所述,药典规定附子不宜与半夏同用有其历史背景与理论依据,但附子、半夏同方应用的合理性也有其现代科学依据与实践基础。结合文献报道与此次调查结果得出,临床遵从个体化用药原则,针对辨证确属“阳虚兼寒湿、痰阻”病机的患者可配伍半夏与附子,并建议重视此两味药物的炮制使用、用药剂量及比例、减毒配伍方案,先煎用法和疗程,同时药师加强用药监管,可促进附子、半夏同方应用的安全性和有效性。

参考文献:

[1]金·张元素.珍珠囊[M].北京:学苑出版社,2011:8.

[2]汉·张仲景.金匮要略[M].北京:人民卫生出版社,2005:228-232.

[3]杜 敏.附子半夏药对应用考[J].现代中医药,2008,28(2):1-2.

[4]余 婷,曹 丰.附子反半夏应用考[J].湖北中医杂志,2017,39(4):37-39.

[5]朱林平,李志强,李 侠.附子、半夏配伍研究[J].中成药,2007,29(12):1817-1818.

[6]李 筠,范欣生,钱大玮,等.附子、半夏同方应用规律文献研究[J].中医杂志,2015,56(22):1961-1964.

[7]杨 洁,闫 兆,刘东辉.附子半夏配伍应用考[J].四川中医,2015,33(4):23-24.

[8]国家药典委员会.中华人民共和国药典(一部)[M].北京:中国医药科技出版社,2015:191-193.

[9]郭效建,刘安述,楮体云.半夏、附子配伍中毒2例报告[J].山东医药,2004,44(25):75.

[10]庞晓钟,宋炳礼.附子配半夏临床应用体会[J].河北中医,2005,27(1):30-31.

[11]李小舟.梁超教授运用附子半夏配伍治疗功能性胃肠病经验[J/OL].亚太传统医药,2017,13(3):99-100.

[12]张秋林,罗月中,洪钦国.尿毒清胶囊延缓慢性肾功能衰竭患者透析治疗的临床观察[J].新中医,2007,39(5):29-31.

[13]贾嘉明,庄朋伟,张艳军,等.半夏附子配伍在肺系疾病中的应用分析[J].中华中医药杂志,2015,30(1):193-195.

[14]范春光,殷长森,夏立荣,等.关于地道药材附子与半夏有无配伍禁忌之探讨[J].中国中药杂志,1992,17(3):182-184.

[15]金科涛,石苏英,沈建幸,等.半夏 乌头合用对大鼠肝脏CYP450 的调节作用 [J].中华中医药学刊,2007,25(7):1358-1361.

[16]周思思,马增春,梁乾德,等.基于UPLC/Q-TOF-MS分析附子半夏配伍相反的物质基础[J].化学学报,2012,70(3):79-85.

[17]李 玲,马瑜红,欧阳静萍.附子配伍半夏对大鼠影响的实验研究[J].中国现代药物应用,2009,3(5):5-7.

[18]黄 超,张学顺,朱日然.附子、半夏现代药学研究进展及配伍变化[J].中国药业,2012,21(4):19-21.

[19]随志刚,陈明玉,刘志强,等.附子煎煮与配伍应用中乌头类生物碱含量的变化及意义[J].吉林大学学报(医学版),2009,35(2):226-229.

[20]徐姗 ,陈长勋,高建平.甘草与附子配伍减毒的有效成分及作用环节研究[J].中成药,2006,28(4):526-530.

[21]张 宇,王朝辉,方洪壮,等.附子与灸甘草和生甘草配伍其水煎液中乌头类生物碱溶出率的比较[J].黑龙江医药科学,1996,19(2):45-46.

[22]徐姗 ,陈长勋,高建平.干姜与附子配伍减毒的物质基础探讨[J].时珍国医国药,2006,17(4):518-520.

[23]邓 宏,河文峰,张晓轩,等.附子、半夏配伍临床应用刍议及举隅[J].广州中医药大学学报,2011,28(3):320-323.

[24]李志生.综合措施救治半夏与附子急性中毒随机平行对照研究[J].实用中医内科杂志,2013,27(3):17-18.