血清脂蛋白、纤维蛋白原、总胆红素等与冠状动脉病变程度的相关性分析

2018-04-27白羽,王雄

白 羽,王 雄

冠心病(CHD)是严重危害人类健康、影响生活质量的疾病,在我国病死率及发病率逐年上升,其发生发展是多种危险因素共同作用的结果。冠心病的危险因素众多、关系错综复杂,预防和控制危险因素对冠心病的防治有重要作用。目前公认的危险因素诸如性别、年龄、职业、吸烟、高血压病、糖尿病、高血脂、肥胖、遗传等在临床已被重视并积极干预[1]。随着临床研究的深入,发现部分血液生化指标如血清脂蛋白(a)[Lipoprotein-a,Lp(a)]、纤维蛋白原(fibrinogen,FIB)、总胆红素(TBIL)、血尿酸(UA)等与冠心病关系密切,可能是冠心病敏感的预测因子和潜在的危险因素,检测这些生化指标可以更全面反映冠心病风险,判断冠状动脉病变的性质、程度,利于评估病情,指导治疗,改善预后。本研究观察150例病人部分血生化指标的差异,分析其与冠脉病变程度的关系。

1 资料与方法

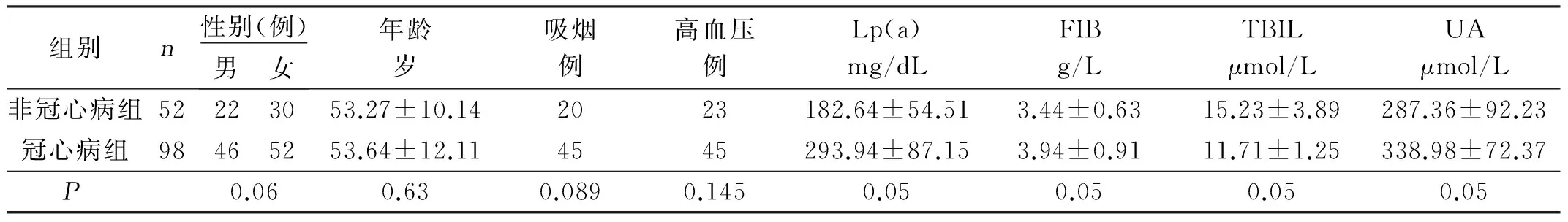

1.1 临床资料 选择2015年9月—2017年4月于山西医科大学第一医院心内科住院治疗,并接受冠脉造影的150例病人,根据造影结果分为冠心病组(经冠脉造影发现有一支或一支以上的冠脉狭窄≥50%)和非冠心病组。两组临床资料详见表1。

表1 对照组与冠心病组临床资料比较

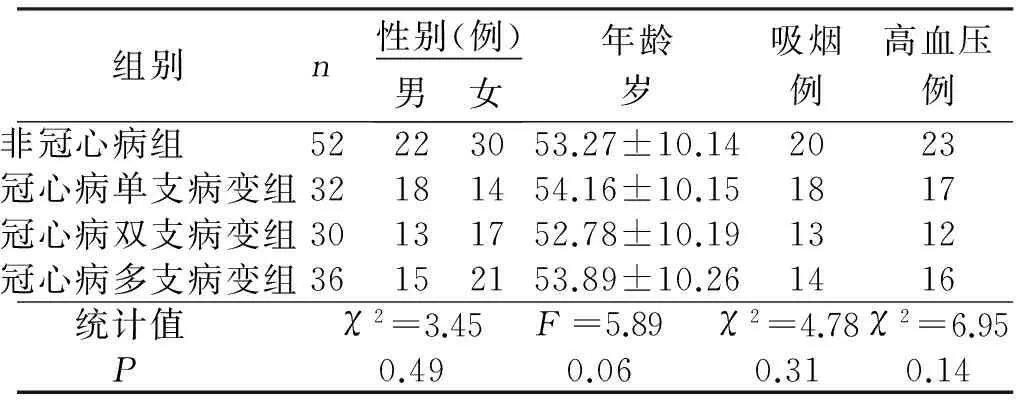

依据累及冠脉支数将冠心病组分为单支组(32例)、双支组(30例)、多支组(36例),累及左主干同时累及左前降支和左回旋支。两组均排除糖尿病、肥胖、肝肾功能不全、感染、痛风、血液系统疾病、免疫疾病及近1月服用影响 TBIL、血脂、UA的相关药物者。

1.2 方法

1.2.1 指标检测 入选者于入院次日清晨空腹采集静脉血送检,以全自动生化分析仪测定血清脂蛋白(a)、纤维蛋白原、总胆红素、血尿酸水平。

1.2.2 Gensini积分评估冠状动脉病变程度 冠脉狭窄程度≤25%计1分,25%~49%计2分,50%~74%计4分,75%~89%计8分,90%~98%计16分,99%~100%计32分。病变部位系数:左主干×5;左前降支:近段×2.5、中段×1.5、远段×1、第一对角支×1、第二对角支×0.5;回旋支:近段×2.5、中段×1、钝缘支×1、后降支×1、后侧支×0.5;右冠脉:近段×1、远段×l、后降支×1。相应积分数与系数相乘后求和为Gensini积分。

2 结 果

2.1 各组病人临床资料比较 各组病人性别、年龄、吸烟、饮酒、高血压等一般资料比较,差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。详见表2。2.2 不同冠脉病变支数组间生化指标比较 各组Lp(a)、FIB、UA、TBIL水平比较有统计学意义(P<0.05)。两两比较结果显示,冠心病组Lp(a)、FIB、UA水平均高于非冠心病组,TBIL水平均低于非冠心病组,且其值随冠脉病变支数的增加改变明显(P<0.05)。详见表3。

表2 各组病人临床资料比较

表3 各组生化指标比较(±s)

2.3 Gensini评分与冠脉病变支数的关系 4组Gensini评分比较有统计学意义(F=28.702 ,P<0.05),冠心病单支组、冠心病双支组和冠心病多支组的Gensini评分分别为(30.12±17.84)分、(55.86±20.13)分和(72.24±25.57)分,均显著高于非冠心病组的(1.44±0.96)分。 两两比较显示,多支组的Gensini评分均高于双支组和单支组(P<0.05),且其值与病变受累血管支数呈正相关(P<0.05)。

2.4 Gensini评分与各指标的 Pearson相关性分析 以Gensini评分为应变量,Lp(a)、FIB、TBIL、UA为自变量进行线性回归分析,结果示Gensini评分与Lp(a)、FIB、UA水平呈正相关(r值分别为0.547,0.214,0.512;P分别为0.024,0.014,0.029),与TBIL水平呈负相关(r=-0.624,P=0.026)。

3 讨 论

冠状动脉粥样硬化造成的血管腔狭窄程度是冠心病发病的基础,Ⅲ级以上冠状动脉狭窄与冠心病有直接关系,而Ⅱ级以下的冠状动脉狭窄在冠脉痉挛时可出现冠心病表现[2]。内皮损伤及功能失调是动脉硬化早期标志[3],也是冠状动脉痉挛的重要诱因,粥样硬化的血管还对缩血管物质收缩反应明显亢进。除狭窄程度之外,粥样斑块的稳定性是冠心病发病的又一重要因素。心肌耗氧量增加时,在冠状动脉粥样硬化的基础上,冠脉痉挛本身引起管腔狭窄,或包括其在内的其他各种刺激中的一种或几种致易损斑块破裂、出血,血小板聚集、血栓形成使管腔进一步狭窄乃至闭塞,心肌氧供失衡,缺血缺氧甚至坏死,而出现冠心病的临床表现。可见冠状动脉粥样硬化、内皮损伤、斑块稳定性的变化、血小板聚集和血栓的形成和发展互相关联,与冠心病的严重程度密切相关。

冠心病病人的多项生化指标与病理变化关系密切,参与着冠心病发生发展的各个环节。诸多研究表明,炎症反应、氧化应激、免疫调节相互联系,是冠状动脉粥样硬化发生发展的重要机制。动脉粥样硬化是机体的慢性低度炎性状态,斑块中各种炎症因子和细胞因子可使内皮损伤、炎细胞浸润、平滑肌增殖促使斑块进展和不稳定[3]。血管内皮具有维持血管稳态、调节细胞增殖及预防血栓形成等功能,而炎性反应可增加血管内皮通透性,损伤血管壁和内皮系统,促进内皮细胞凋亡,使血管内膜增生、管腔狭窄、变硬,同时促进单核细胞聚集黏附以及泡沫细胞的形成,进而导致血管动脉粥样硬化。氧化应激时体内氧化系统和抗氧化系统失衡,可通过氧化作用,促进局部炎性反应和细胞增殖,促进动脉粥样硬化的发生、发展,导致斑块的不稳定。通过观察生化指标的改变可及时发现冠心病的病理变化。

血脂代谢紊乱对冠状动脉粥样硬化斑块的形成发展有重要影响,低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)是目前公认的危险因素,与冠心病的发病率和死亡率密切相关[4-5]。高密度脂蛋白胆固醇(HDL-C)水平降低可增加冠心病发病风险[6]。而脂蛋白(a)的脂质核心和 LDL-C 结构相似,LDL-C 的代谢可促进脂蛋白(a)的生存。Lp(a)可以沉积于动脉内膜下,与有促炎作用的脂蛋白和氧化磷脂有关的磷脂酶 A2结合,产生氧化游离脂肪酸、溶血卵磷脂,促发炎性反应进而动脉粥样硬化形成[7]。其结构与纤溶酶原相似,能竞争性抑制纤溶酶原产生,抑制纤维蛋白的溶解,使纤溶及凝血功能失调,促进血栓形成[8]。可见Lp(a)在动脉粥样硬化及血栓形成过程中具有重要的促进作用。本研究发现:冠心病组病人血清 Lp(a)水平均高于对照组,提示血清 Lp(a)水平升高与冠心病相关。并且多支组和双支组病人血清 Lp(a)水平及 Gensini 积分高于单支组,多支组病人血清 Lp(a)水平及 Gensini 积分高于双支组,提示血清 Lp(a)水平随冠状动脉病变支数增加而升高,且其升高程度与冠状动脉病变严重程度呈正相关,对冠脉病变程度有预测价值。

纤维蛋白原是重要的凝血因子,参与凝血过程,其分子大,结构不对称,聚合作用强,除可直接引起血黏度增高外,还可诱导红细胞、血小板聚集[9],降低血液流动性,影响对血管壁的切流速度,刺激血管平滑肌细胞的增生和迁移,进一步加速动脉硬化和血栓形成。纤维蛋白原升高也可使血管内皮和平滑肌细胞合成分泌内皮素,抑制NO生成,促进冠状动脉痉挛。Frammingham study前瞻性研究也表明:FIB的升高提示粥样硬化过程中正在进行的炎症反应,并参与平滑肌细胞的增生及促进血小板聚集,与心血管的关联程度与胆固醇和血压相似,对CHD有预测作用。本研究发现:冠心病组纤维蛋白原水平均较对照组高,且纤维蛋白原水平和冠脉病变血管支数呈正相关,与 Gensini 积分正相关。认为纤维蛋白原水平间接反应冠状动脉粥样硬化程度,可作为冠脉病变程度的预测指标。

胆红素主要是红细胞裂解释放的血红蛋白产生,虽然可对体内器官造成程度不等的损伤,但其具有抗氧化和免疫调节作用,正常浓度的胆红素可有效清除氧自由基,防止低密度脂蛋白氧化修饰,抑制免疫反应及炎性反应,保护血管内皮细胞的功能,从而抑制斑块和动脉粥样硬化的形成和发展[10]。不同类型的胆红素均是有效的抗氧化物质[11]。本研究发现:冠心病组总胆红素水平均较对照组低,且总胆红素水平和冠脉病变血管支数呈负相关,与Gensini积分也呈负相关关系,与王贵荣等[12]研究结果一致。提示胆红素水平可预测冠脉病变严重程度,胆红素水平越低,冠脉病变程度越重,可作为冠脉病变程度的预测指标。

血尿酸是嘌呤代谢产物,其在血液中溶解度较低,血尿酸浓度升高时,可提高血小板聚集程度,且结晶盐易析出沉积于血管壁,直接损伤血管内膜,并加剧脂质过氧化,产生大量氧自由基,间接诱发和加重炎性反应,造成内皮功能紊乱,促使动脉硬化的发生发展。而且高脂饮食可致体内热量过剩出现肥胖、高脂血症时易引起嘌呤代谢加速,血尿酸生成增多。本研究发现:冠心病病人的血尿酸水平均显著高于对照组,且随着冠脉病变程度的加重,血尿酸水平呈现上升趋势,水平表达与冠脉病变血管支数呈正相关,与Gensini积分呈正相关。血尿酸水平可作为冠脉病变程度的预测指标。

Lp(a)、FIB、TBIL、UA 在冠心病的发生发展中起重要作用,其水平变化对预测冠脉病变程度有一定的临床价值。对这些因素进行早期干预,有可能减轻冠脉病变程度,减少心血管事件的发生,为冠心病的防治提供更多的思路。

参考文献:

[1] 周玉杰,霍勇,葛均波,等.临床心血管疾病经典问答1000问[M].北京:人民卫生出版社,2013:1-4.

[2] 李少波,姚震.冠心病用药策略[M].北京:人民军医出版社,2012:3-6.

[3] Ghiadoni L,Taddei S,Virdis A.Hypertension and endothelial dysfunction:therapeutic approach[J].Current Vascular Pharmacology,2012,10:42-60.

[4] Lozano R,Naghavi M,Foreman K,et al.Global andregional mortality from 235 causes of death for 20 age groupsin 1990 and 2010:a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2010[J].Lancet,2012,380(9859):2095-2128.

[5] Baigent C,Keech A,Kearney PM,et al.Efficacy and safety of cholesterol-lowering treatment:prospective meta analysis of data from 90,056 participants in 14 randomised trials of statins[J].Lancet,2005,366(9493):1267-1278.

[6] Boekholdt SM,Arsenault BJ,Hovingh GK,et al.Levels and changes of HDL cholesterol and apolipoprotein A-I in relation to risk of cardiovascular events among stalin-treated patients:a meta-analysis[J].Circulation,2013,128(14):1504-1512.

[7] Tsimika SS,Hall JL.Lipoprotein(a)as a potential causal genetic risk factor of cardiovascular disease:a rationale for increased efforts to understand its pathophysiology and develop targeted therapies[J].J Am Coll Cardiol,2012,60(8):716 - 721.

[8] Tellis CC,Tselepis AD.The role of lipoprotein - associated phospholipase A2 in atherosclerosis may depend on its lipoprotein carrier in plasma[J].Biochim Biophys Acta,2009,1791(5):327 - 338.

[9] Di Minno G.Mancirt M.Measuring plasma fibrinogen to predict stroke and myocardial infarction[J].Arteriosclerosis,1990,10:15.

[10] 梁天明,邵天伟,陈昌辉.胆红素对机体的病理损伤和生理保护作用[J].实用医院临床杂志,2012,5(9):172-175.

[11] Mayer M.Association of serum bilirubin cincentation with risk of coronary artery disease[J].Clin Chem,2000,46(11):1723-1726.

[12] 王贵荣,张得良,王胜慧,等.冠心病病人血清胆红素水平与冠状动脉病变的关系[J].山东医药,2015(13):38-39.