财政自主度对资源型城市全要素生产率的影响研究

2018-04-24宋丽颖张伟亮

宋丽颖 张伟亮 刘 源

(西安交通大学 经济与金融学院,陕西 西安710061)

作为我国重要的能源资源战略保障基地,资源型城市是国民经济持续健康发展的重要支撑。在供给侧改革的背景下,资源型城市要实现可持续发展,需要着力加强优质供给,扩大有效供给,提高供给结构的适应性和灵活性,其中的关键就是提高全要素生产率,有效解决长时期中经济增长动力不足的问题,提高增长质量。宏观层面而言,政府可以通过采取相应的财政政策影响生产要素的配置,进而影响全要素生产率的增长(郭庆旺 等,2005;Ahmed et al.,2007;曾淑婉,2013;苏洪 等,2015),而财政自主度决定了政府在制定和执行财政政策时所拥有的自由度,一般以财政收入与财政支出之比来衡量(陶然 等,2007;杨得前,2014;赵海利 等,2017),其会通过影响财政支出规模、效率、方向,以及与其他经济部门的议价能力等方面影响财政政策的效果。《全国资源型城市可持续发展规划(2013—2020年)》(国发[2013]45号,以下简称《规划》),根据资源保障能力和经济社会可持续发展能力,将我国资源型城市类型分为成长型、成熟型、衰退型和再生型。不同类型的资源型城市具有不同的特点,财政自主度对全要素生产率的影响也不尽相同,因此,为促进资源型城市可持续发展,研究财政自主度对不同类型资源型城市全要素生产率的影响就有重要的意义。

一、文献综述

与本文研究主题密切相关的文献主要有两大类:一类是针对资源型城市的研究,另一类是针对财政自主度的研究。

Inouye et al.(1957)对资源型城市做了开创性研究,20世纪60年代后,资源性城市受到更多关注,研究的广度和深度不断拓展和加深,主要包括资源型城市的城市规划(Houghton,1993)、生态环境问题(Sorensen et al.,2003)、资源诅咒(Sachs et al.,2001)、全球化问题(Pani,2009)等。国内对于资源型城市的研究起步较晚,大致经历了从工业综合发展与布局规划研究(20世纪80年代)到产业结构多元化调整和可持续发展研究(20世纪90年代)、再到资源型城市转型研究(2000年至今)(李江苏 等,2017)。整体而言,目前国内对于资源型城市的研究主要集中于转型发展和产业结构等问题,对于全要素生产率的研究还很少,只有张钦等(2010)、杜吉明等(2010)等针对我国资源型城市全要素生产率本身的变化进行研究。

传统上财政自主度与财政分权相联系,而财政分权已经得到了大量的关注。但是经济学中财政分权一般用地方政府财政收支占所有的政府收支比重来测度,不能真实地反映地方政府对于收支的控制程度。财政自主度反映了地方政府在制定相关财政政策时的自由度,其通过地方政府偏好、支出约束以及政府的议价能力对经济产生影响。目前国内外对于财政自主度的研究主要集中在其对公共支出效率和经济增长两方面的影响上。公共支出效率方面,较为有代表性的文献是Boetti et al.(2012)、陈志广(2012)等,研究发现,相对财政自主对公共支出效率起正向作用,绝对财政自主对公共支出效率起负向作用。经济增长方面,根据张军(2008)的研究,分税制影响地方财政自主能力。因此,地方政府官员在晋升激励和经济增长压力的作用下,财政自主度的不同会导致地方政府在财政支出方面不同的安排,并且随着财政自主度的变化,转移支付也会随之变化,从而影响经济增长。杨得前(2014)、曾明等(2014)等利用省级面板数据分析财政自主度与经济增长之间的关系,研究发现财政自主度会通过税收努力、转移支付等渠道影响一省的经济增长。整体而言,目前国内学者尚未针对资源型城市财政自主度进行研究,可能是由于资源型城市较多,且相关数据较难获得。

通过以上分析可以看到,目前有关资源型城市和财政自主度的研究大多是分别进行的,尚未有针对资源型城市财政自主度对其全要素生产率影响的研究。事实上,财政自主度通过影响政府行为影响资源配置,从而影响全要素生产率,本文将该思想运用到资源型城市上,探究随着财政自主度的变化,资源型城市的全要素生产率将如何变化。根据《规划》,资源型城市分为成长型、成熟型、衰退型和再生型四种,不同类型的资源型城市资源禀赋、经济环境都有诸多不同,因此本文在前人研究的基础上,利用109个资源型城市2006—2014年的数据,首先不对资源型城市进行区分,对资源型城市财政自主度对全要素生产率的影响进行实证研究,然后再将虚拟变量引入模型,探究不同类型的资源型城市财政自主度对全要素生产率的影响,最终得到系统的结论。

本文研究的意义在于:契合国家促进产业优化重组、消除过剩产能、扩大有效供给的宏观背景,深化和拓展了对于资源型城市转变经济发展方式、提高经济发展质量的研究,为促进资源型城市调整经济结构、避免矿竭城衰、提高全要素生产率提供了新的视角和政策手段。

二、模型构建

全要素生产率的计算方法主要有非参数法和参数法。非参数法主要是指数据包络分析法(DEA),这种方法不需要设定任何具体的生产函数,只需要知道相应的投入和产出,运用线性规划的方法构建观测数据的非参数分段曲面,然后相对于这个前沿面来计算决策单元(DMU)的全要素生产率。但是这种方法将DMU不处于前沿面上的所有原因全部归咎于生产效率的不足,并且计算出的前沿全部是确定性的,并未考虑随机的因素,较为粗糙。

与非参数法对应的是参数法,即在计算全要素生产率时,需要设定具体的生产函数,最具代表性的是随机前沿模型(SFA)。这种方法克服了索洛残差法的缺点,并将随机效应引入了生产函数,使得生产函数的前沿是随机的,克服了数据包络分析法的缺点,同时也有模型形式简单、待估参数较少、易于推广到面板数据等优点,因此采用随机前沿模型估计各资源型城市的全要素生产率。

生产函数f(x)的标准定义是在给定投入x下的最大产出,这就代表着一种生产前沿。但是,在实际中各生产单元可能达不到这样的前沿。假设厂商i的生产函数为:

yit=f(xit,β)ξi

(1)

其中:β为待估参数;ξi为生产单元的效率水平,有0≤ξi≤1。如果ξi=1,那么生产单元i就位于生产前沿上,即处于最有效率状态。因为生产函数会受到随机因素的冲击,因此,将干扰项引入生产函数,有:

yit=f(xit,β)ξievit

(2)

其中,evit为随机冲击。生产前沿f(xit,β)evit是随机的,这就是随机前沿模型。

假设生产函数满足柯布-道格拉斯生产函数形式,将式(2)取对数,得:

(3)

由于0≤ξi≤1,故ln ξi≤0,令ln ξi=-ui,得:

(4)

其中,ui为无效率项,反映了生产单元i与生产前沿的距离。定义TEi=exp(-ui),即为生产单元i的技术效率。

借鉴刘秉镰等(2010)、王艺明等(2016)的做法,设资源型城市i的生产函数为:

ln yit=β0+β1ln Kit+β2ln Lit+β3t+vit-ui

(5)

其中,t为观察年度,yit、Kit、Lit分别代表资源型城市i在第t年的国内生产总值、物质资本存量和从业人员数量,vit为随机干扰项,ui为非效率项。由于非效率项ui可能随着时间推移而改变,根据Battese et al.(1992)的假设,令

uit=e-η(t-Ti)ui

(6)

资源型城市i的全要素生产率为:

TFPit=exp(β0+β3t)×TEit

(7)

其中,exp(β0+β3t)为时期t的生产前沿,TEit为资源型城市i在时期t的技术效率。

在得到各资源型城市的技术效率和全要素生产率后,分别将其作为被解释变量,构建面板数据模型:

(8)

(9)

财政自主度(finanauto)为关键解释变量,借鉴陶然等(2007)、杨得前(2014)、郭峰(2015)和赵海利等(2017)等,采用各资源型城市当年地方财政收入占地方财政支出的比重来衡量。当finanauto>1时,表明该市自有收入比重较高,满足支出的同时还有富余财力;当finanauto=1时,表明该市财政可以自给自足,不依赖于上级政府的转移支付;当finanauto<1时,表明该市财政收入不足以覆盖支出,需要依赖上级政府转移支付,财政自主度较差。

Z为引入的控制变量,具体包括人均财政收入、人均财政支出、第三产业比重和科教投入比重。人均财政收入和人均财政支出表明了地方政府的财力,会对全要素生产率产生影响。由于为绝对量,将其对数化,即ln afincome和ln afpay分别代表人均财政收入和人均财政支出的对数。第三产业比重的上升代表着产业结构的升级,使得地方经济从中获得较为明显的结构红利,推动全要素生产率的上升,采用thirdindus代表第三产业比重。科教投入可以通过促进创新开发或有效利用新技术提高全要素生产率,以科教投入占地方财政支出的比重(techpay)衡量地方政府科教投入的力度。

根据《规划》,我国资源型城市类型分为成长型、成熟型、衰退型和再生型,共计262个。由于财政自主度对不同类型的城市可能有不同的影响,因此,将城市类型作为虚拟变量,以乘法的形式引入面板数据模型中:

(10)

(11)

其中,Dtype为代表城市类型的虚拟变量,分别指代四种城市类型。

考虑到数据的可得性,选取其中109个城市作为样本观测,观测区间为2006—2014年。其中成长型城市12个、成熟型城市60个、衰退型城市22个、再生型城市15个。数据来源于CEIC(“中国经济数据库”)和各市历年统计年鉴。所有涉及价格的数据均折算至2006年,即以2006年不变价格为基础计算实际值。资本存量采用永续盘存法进行计量,计算公式为Kit=Kit-1(1-δit)+Iit,其中,Iit为资源型城市i在第t年的固定资产投资总额,δit为资产折旧率。

三、实证结果与分析

(一)全要素生产率的计算

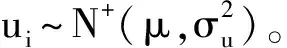

本文采用面板随机前沿的方法计算各资源型城市全要素生产率,式(5)的估计结果如表1所示。

表1 随机前沿生产函数估计结果

表1显示,ln K与ln L的系数至少在0.1的水平上显著为正,且其大小与刘秉镰等(2010)的计算结果类似,表明资本和劳动的增长可以显著促进样本资源型城市国内生产总值的上升*根据计量经济学的基本原理,解释变量量纲的变化可以影响估计结果的大小,但不会影响估计结果的符号和显著性。因此,本文聚焦于参数符号和显著性的研究和讨论。。

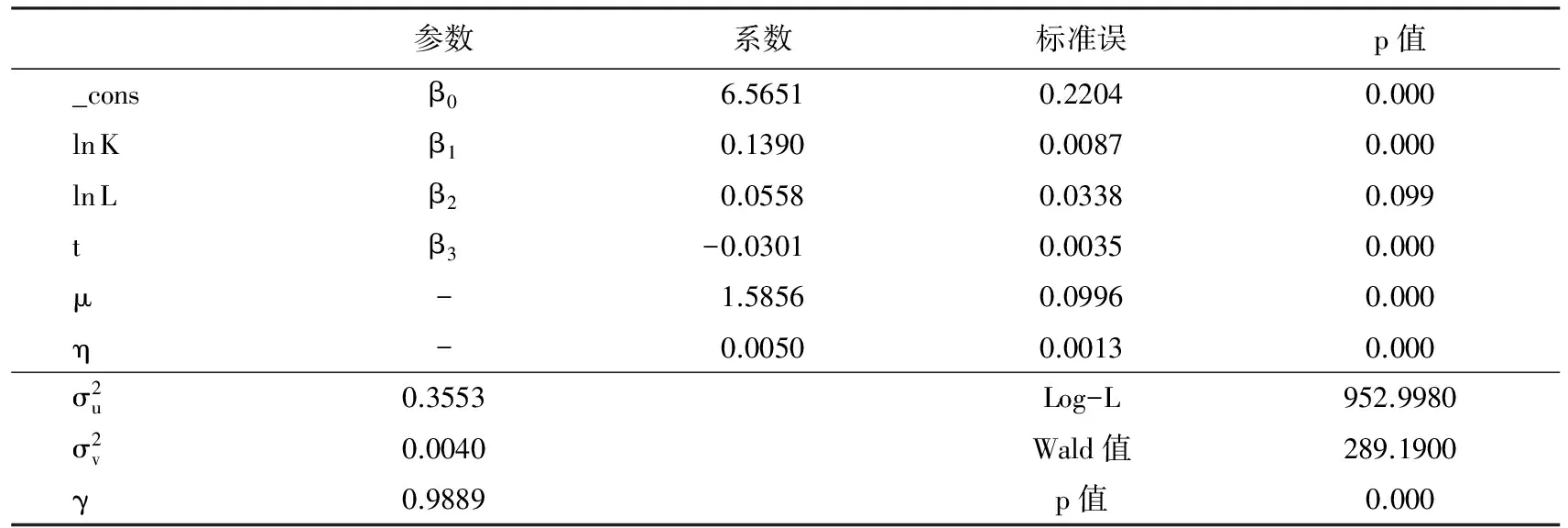

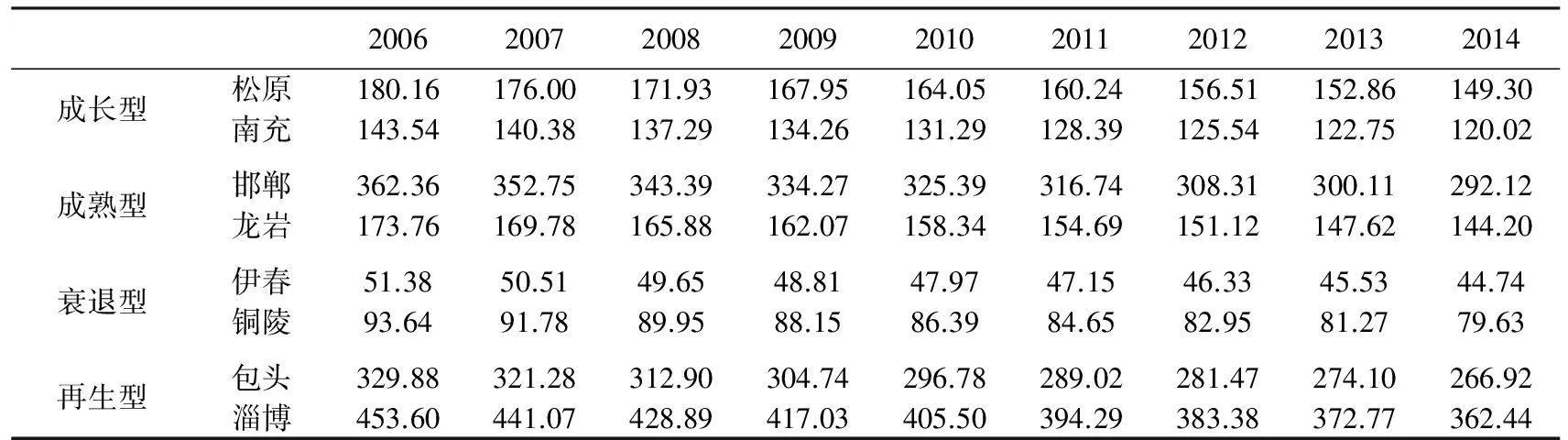

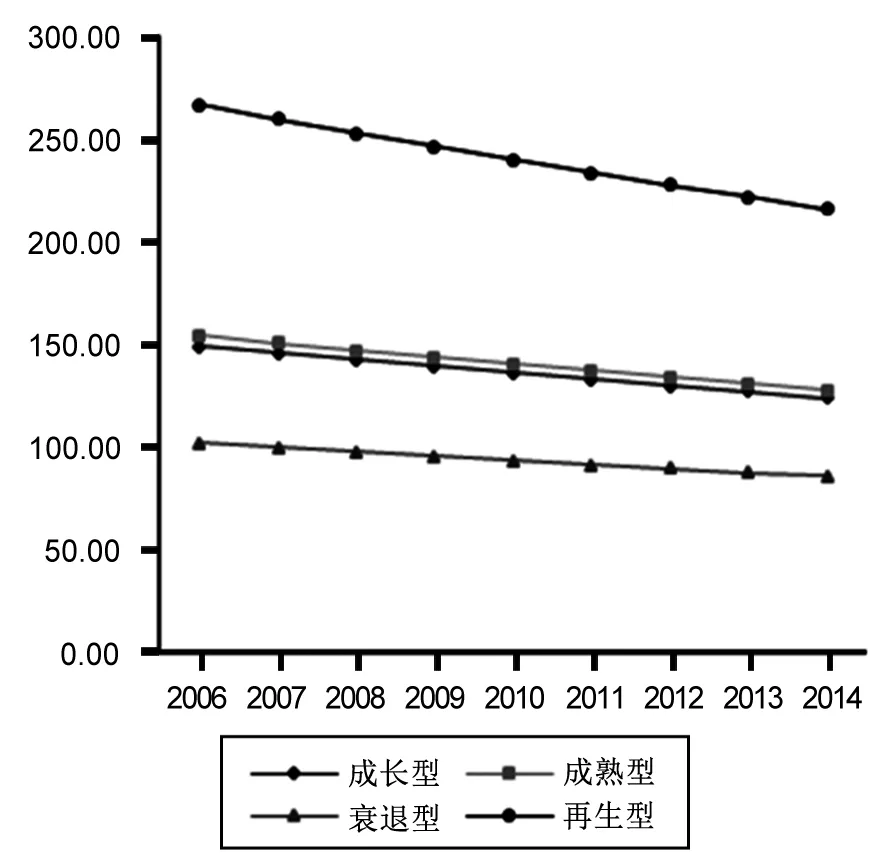

在得到表1的回归结果后,可以进一步计算各城市的技术效率和全要素生产率。由于样本截面有109个,为节约篇幅,本文对四种类型的城市各取两个代表性城市,并对各类型城市的技术效率和全要素生产率计算平均数来进行说明,如表2、表3、图1、图2所示*根据技术效率的定义,技术效率的取值范围为0 从表2可以看到,衰退型资源型城市技术效率最低,而再生型资源型城市技术效率最高。并且从图1可以看到,各类型资源型城市的平均技术效率水平呈缓慢上升的态势,但斜率很小。再生型资源型城市的技术效率明显高于其他三种类型资源型城市,这说明再生型资源型城市可以更有效地利用前沿技术。衰退型资源型城市的平均技术效率处于最低水平,说明衰退型资源型城市与其他类型资源型城市相比已经不能紧跟前沿技术的步伐,处于落后地位。而成熟型和成长型资源型城市平均技术效率水平较为接近,说明这两类资源型城市对于前沿技术的应用状态较为相似。 表2 代表性城市历年技术效率 表3 代表性城市历年全要素生产率 图1各类型资源型城市平均技术效率 图2各类型资源型城市平均全要素生产率 从表3可以看到,各类型资源型城市的全要素生产率呈逐年下降的态势,衰退型资源型城市的全要素生产率依然处于最低位。这些信息从图2中也可以看到,各类型资源型城市的全要素生产率在平均水平上也是逐年下降,再生型资源型城市平均全要素生产率最高,说明这类城市可以通过有效地利用前沿生产技术和合理地配置生产要素进行有效率的生产。衰退型资源型城市的平均全要素生产率远落后于其他类型资源型城市,这说明衰退型资源型城市已经不能有效地利用生产要素进行生产,效率低下,存在着严重的要素配置扭曲。与平均技术效率类似,成熟型和成长型资源型城市平均全要素生产率水平较为接近,说明这两类资源型城市的生产效率类似,居于再生型和衰退型资源型城市之间。 这里对式(8)、(9)进行估计,采用面板数据模型,分别进行固定效应和随机效应估计,然后再对结果进行豪斯曼检验,结果如表4所示。 表4 面板模型估计结果 注:***p<0.01,**p<0.05,*p<0.1。下同。 从表4中可以看出,所有的解释变量在各模型估计中都在0.01的水平上高度显著,可决系数也都超过了0.91,并且检验显示整个方程是高度显著的,表明回归结果是有效的。ρ值均高于0.84,表明复合扰动项的方差主要来自个体效应的变动,这符合面板模型的一般性假设。豪斯曼检验结果都在0.01的显著水平上拒绝了随机效应的原假设,因此,应当采用固定效应模型进行估计。 从式(8)、(9)的固定效应估计结果看,财政自主度系数为负,表明财政自主度的上升并不能提高资源型城市的生产效率,反而会起到阻碍作用。这说明即使财政自主度上升使得财权增加,资源型城市地方政府也没有激励采取相应的财政政策去提高经济效率,更多地是依赖要素投入的扩张促进经济的增长。这是因为提高技术效率和全要素生产率是一个渐进性的过程,在短时间内并不能显示出相应的效果,进步只能在长时期内逐步显现。但是,在现行的官员考核机制和晋升机制下,地方政府更倾向于采用立竿见影的方法刺激当地经济增长,即通过要素投入的扩张促进经济的外延式增长,这种方式在短时间内会有明显的效果,并且易于量化,可以为地方官员积累相应的政治资本,但不利于经济效率的提高,降低了经济增长质量。 从控制变量看,人均财政收入对数、人均财政支出对数、第三产业比重和科教投入比重的系数均为正,在0.01的水平上高度显著,说明这些变量的上升确实可以提高资源型城市的技术效率和全要素生产率。财政收入和财政支出体现了地方政府的财力,地方政府财力的上升可以使得政府有更多的资源投入提高生产效率的领域,有效利用前沿技术,提高经济增长质量。第三产业的发展可以有效调动当地的生产要素,促进经济结构转型升级,使得劳动和资本更有效地结合,而科教投入的增加可以提高劳动力素质,促进新技术的开发和转化利用,二者对资源型城市技术效率和全要素生产率的提升都起着非常关键的作用。 综合以上分析,可以发现,资源型城市政府的相关政策客观上确实对当地技术效率和全要素生产率起到了正向推动作用,控制变量的符号印证了这一点。但是,在现有的晋升机制和竞争格局下,资源型城市财政自主度的上升使得有自由裁量权的官员更倾向于采取时间短、见效快的政策以刺激经济的外延式增长,具体表现就是随着财政自主度的上升,技术效率和全要素生产率反而下降了。 由于资源型城市分为成长型、成熟型、衰退型和再生型,本文将城市类型作为虚拟变量,将其与财政自主度交乘,然后引入模型,对式(10)、(11)进行估计,结果如表5所示。 表5 面板模型估计结果(引入虚拟变量交乘项) 从表5可以看出,在引入城市类型虚拟变量与财政自主度交乘项后,估计结果表现出良好的特征,所有解释变量在0.01的水平上高度显著,可决系数都超过了0.91,F检验显示整个方程高度显著,表明回归结果是有效的。ρ值均高于0.82,表明复合扰动项的方差主要来自个体效应的变动,这符合面板模型的一般性假设。表5显示,式(10)、(11)的豪斯曼检验结果都在0.01的显著水平上拒绝了随机效应的原假设,因此,应当采用固定效应模型进行估计。控制变量的系数虽然发生了一定变化,但变化幅度不大,并且符号也未发生变化,经济意义与前文相同,不再赘述。 从城市类型虚拟变量与财政自主度交乘项的估计系数可以看到,财政自主度对于四种类型的资源型城市技术效率和全要素生产率都有负向作用。其中,财政自主度对于成长型资源型城市的技术效率和全要素生产率的负面影响最为显著,再生型和衰退型资源型城市居中,对成熟型资源型城市的影响最为轻微。对这种现象一个可能的解释是经济发展阶段的不同。成长型资源型城市正处于快速发展的阶段,经济增长更依赖于要素投入的扩张,地方政府财政自主度的上升也会顺应这种趋势,挤占引进先进生产技术或鼓励研发的资源。对于成熟型资源型城市而言,当地经济发展模式、产业结构等已经处于较为稳定的状态,要素投入的边际递减效应明显,这种压力会抵消一部分地方政府扩大要素投入的冲动,减少对引进技术或研发活动资源的挤占。再生型和衰退型资源型城市既没有成长型资源型城市发展迅速,又没有成熟型资源型城市稳定,因此财政自主度的负面影响居中。 采用面板数据模型,本文对2006—2014年间109个资源型城市的财政自主度对全要素生产率的影响进行了研究,结果表明: 2006—2014年间,资源型城市平均技术效率上升非常缓慢,平均全要素生产率呈逐年下降的态势,并且历年中再生型资源型城市最高,衰退型资源型城市最低,成熟型和成长型资源型城市居中。这说明技术效率和全要素生产率在不同类型的资源型城市间存在巨大的差异,再生型资源型城市相对可以更有效地采用前沿技术,生产效率相对较高,而衰退型资源型城市距离生产前沿较远,生产效率低下。 财政自主度的上升会对资源型城市的技术效率和全要素生产率产生负面影响。这说明虽然财政自主度的上升给了地方政府更大的选择权,但是地方政府更倾向于用立竿见影的方法刺激当地经济增长,即通过要素投入的扩张促进经济的外延式增长,而对促进研究开发或引进先进生产技术缺乏激励。人均财政收入、人均财政支出、第三产业比重和科教投入比重的上升可以有效提高资源型城市的技术效率和全要素生产率。 财政自主度对不同类型资源型城市的技术效率和全要素生产率的影响是不同的,对成长型资源型城市的负面影响最为显著,对成熟型资源型城市的影响最为轻微,对再生型和衰退型资源型城市的影响居中。这种现象与各类型资源型城市的产业结构特点、发展阶段和稳定性等方面相关。在考虑了城市类型后,人均财政收入、人均财政支出、第三产业比重和科教投入依然对技术效率和全要素生产率表现出显著的推动作用。 1.资源型城市在经济发展过程中既要注重经济总量的扩大,更要注重效率的提升 通过计算,可以知道,我国资源型城市的全要素生产率连年下降,技术效率增长极为缓慢,因此,为推动资源型城市的可持续发展,地方政府就必须采取相应的政策鼓励技术引进和研究开发,促进科技成果的转化利用,调整产业结构,增加科教投入,缓解要素配置扭曲,在促进经济总量增加的同时提升经济增长的质量,实现经济的可持续发展。 2.适当降低资源型城市地方政府财政自主度,扩大专项转移支付规模 由于财政自主度的上升会对资源型城市的技术效率和全要素生产率产生阻碍作用,因此,应当适当降低资源型城市的财政自主度,通过减少地方政府的自由裁量权来抑制其通过要素投入扩张刺激经济的激励。对于技术引进、研究开发等提高全要素生产率的活动更多地采取专项转移支付的形式,专款专用,完善监督考核机制,或者对地方政府每年新增财政收入制定促进生产率提升活动投入的比例标准,同时改革现有的官员考核机制和晋升机制,从制度上保障经济的可持续发展。 3.对不同类型的资源型城市采取不同强度的措施,提高政策的针对性 尽管财政自主度对不同类型的资源型城市的技术效率和全要素生产率都有阻碍作用,但这种负面影响的强度是不同的,因此,对于成长型资源型城市就应当尽快采取较为严厉的措施限制政府的自由裁量权,扭转依赖于要素投入扩张的增长模式;对于成熟型资源型城市就可以采用较为温和的措施,逐步扭转全要素生产率下降的趋势;对于衰退型和再生型资源型城市,可以采取适中强度的政策。同时,不论哪种类型的资源型城市,都应当通过扩大地方财力、推动产业结构升级、加大科教投入等措施提高全要素生产率,促进经济可持续发展。 参考文献: 陈志广. 2012. 财政自主与公共支出效率:自地方政府实践维度观察[J]. 改革(1):56-65. 杜吉明,于渤,姚西龙. 2010. 资源型城市经济转型期的全要素生产率研究[J]. 情报科学(10):1469-1472. 郭峰. 2015. 地方政府财政自主度与地区金融扩张:来自农村税费改革的证据[J]. 金融评论(2):1-13. 郭庆旺,贾俊雪. 2005. 积极财政政策的全要素生产率增长效应[J]. 中国人民大学学报(4):54-62. 李江苏,王晓蕊,苗长虹. 2017. 基于两种DEA模型的资源型城市发展效率评价比较[J]. 经济地理(4):99-106. 刘秉镰,武鹏,刘玉海. 2010. 交通基础设施与中国全要素生产率增长:基于省域数据的空间面板计量分析[J]. 中国工业经济(3):54-64. 苏洪,刘渝琳,吴颖. 2015. 区域财政支出协调机制的联盟博弈分析:以全要素生产率增长为目标[J]. 重庆大学学报(社会科学版):(5):9-15. 陶然,刘明兴. 2007. 中国城乡收入差距,地方政府开支及财政自主[J]. 世界经济文汇(2):1-21. 万小勇,顾乃康. 2011. 现金持有、融资约束与企业价值:基于门槛回归模型的实证检验[J]. 商业经济与管理(2):71-77. 王艺明,陈晨,高思航. 2016. 中国城市全要素生产率估算与分析:2000—2013[J]. 经济问题(8):1-8. 杨得前. 2014. 经济发展、财政自给与税收努力:基于省际面板数据的经验分析[J]. 税务研究(6):70-78. 张军. 2008. 分权与增长:中国的故事[J]. 经济学(季刊)(1):21-52. 张钦,赵俊. 2010. 1990—2007年中国矿产资源型城市全要素生产率的动态实证分析[J]. 系统工程(10):75-83. 曾明,华磊,彭小建. 2014. 财政自给、转移支付与经济增长间的门槛效应:基于省级面板数据的分析[J]. 现代财经(天津财经大学学报)(6):15-26. 曾淑婉. 2013. 财政支出对全要素生产率的空间溢出效应研究:基于中国省际数据的静态与动态空间计量分析[J]. 财经理论与实践(1):72-76. 赵海利,童光辉. 2017. 地方财政自主率、社会性支出与城乡收入差距:基于1995—2014年省级面板数据的经验分析[J]. 经济社会体制比较(2):95-104. BATTESE G E, COELLI T J. 1992. Frontier production functions, technical efficiency and panel data: with application to paddy farmers in India [J]. Journal of Productivity Analysis, 3(1-2):153-169. BOETTI L, PIACENZA M, TURATI G. 2012. Decentralization and local governments′ performance: how does fiscal autonomy affect spending efficiency [J]. Public Finance Analysis, 68(3):269-302. HOUGHTON D S. 1993. Long-distance commuting: a new approach to mining in Australia [J]. Geographical Journal, 159(3):281-290. INOUYE F T, INNIS H A. 1958. The fur trade in Canada [J]. Ethnohistory, 4(4):465. PANI N. 2009. Resource cities across phases of globalization: evidence from Bangalore [J]. Habitat International, 33(1):114-119. SACHS J D, WARNER A M. 2001. The curse of natural resources [J]. European Economic Review, 45(4):827-838. SORENSEN T, EPPS R. 2003. The role of tourism in the economic transformation of the central West Queensland economy [J]. Australian Geographer, 34(1):73-89.

(二)模型估计

四、结论与政策建议

(一)结论

(二)政策建议